Hello、エブリバディ、このマニラチックな酷暑のなか、元氣にすごしてはりますか?

最近、どういうわけか、やったらアマチュア・オーケストラを聴く機会に恵まれはじめた、不肖イーダちゃんです。

今回、僕は、オーケストラ・ダヴァーイというアマオケの、第6回目の公演に行ってまいりました。

えーと、2012年の8月5日の13:30より、八王子駅前のオリンパスホールという場所での公演です。

今回の公演のメイン・デッシュは、チャイコフスキーのあの「白鳥の湖」Op.20(バレエ曲よりの抜粋)---。

なんと、在日ロシア大使館が後援しています。

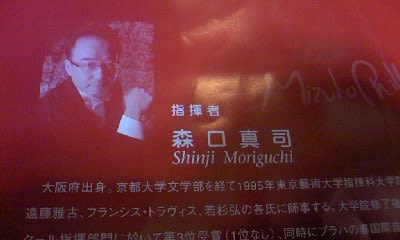

あと、指揮が、前回の6.30に、やはりアマオケのみずほフィルでショスタコを振った、あの森口真司先生---!

僕、前回の公演で、森口先生のアパッショナータな指揮ぶりに、すっかりファンになっちゃってましたからねえ。

森口先生贔屓でチャイコ好きをも兼任している私としましては、こいつは、どうあっても見すごせねえ、いわばスペシャルな公演なのでありました。

だもんで、気のあう音キチの友人連と胸ワクワクで聴きにいってきたというわけなのサ。

で、その結果はどうだったのか?

その詳細を記したのが、ええ、今回のこのレポートなのでありまする---さあさ、Wwlcome、Please Come In!

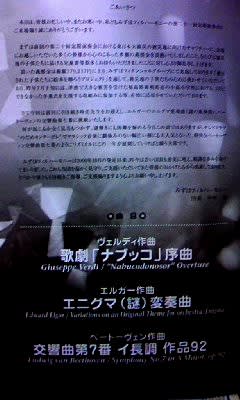

さて、この日の第1曲目は、シチェドリンの、管弦楽のための協奏曲第一番「お茶目なチェストゥーシュカ」---。

オケの楽器をそれぞれコミカルに紹介しながら、つむじ風みたいに駆け去っていく、「ウイット」の要素の非常に強い、技巧的かつショービジ的な曲でした。

この曲は、僕は、知らなかった。

オケの皆さんがまず音あわせをすませて、

つづいて、舞台の裾から森口先生がタクト片手に、例のキビキビした動作で歩んでこられて、

で、オケが、早口コトバみたいな独自のボキャブラで、やや前のめりに疾走しだしたとき、僕がなによりビックリしたのは、このオーケストラ・ダヴァーイの「音」に対してでした。

たまたま僕はこのまえの6月に、おなじ森口先生の指揮で、みずほフィル(注:このオケさんもアマチュア・オーケストラなんです)のショスタコを聴いていたんですね。

そのときの音と、あまりに音がちがっていたの。

そりゃあオケがちがうんだから、楽器も奏者もちがうオケの音に差があるのは当然さ---といえばたしかにまあその通りなんでせうけど、そのとき僕を驚ろかしたのは、そういったようなもんじゃなかったんだよなあ。

強いていうなら、弾いている奏者さんたちの、精神的背景の相違とでもいいますか。

あのー 先日聴いたみずほフィルさんも、非常にうまいオケなんですよ。

ピッチのそろった透明な音で、堅実に音楽を紡いでいくその姿勢は、僕は、非常に素敵だと思います。

ただ、このダヴァーイさんを聴いちゃうと、その記憶の音が、やや優等生的なものとして聴こえてきちゃうんですよね。

すなわち、ダヴァーイさんのオケの音は、なんというか、一種の自信に溢れていたんです。

いわゆる「腕っこき」の演奏なわけ。

ええ、どの奏者もみんな水準以上に超・うまくてね、なんか、猛者揃いの雇われの傭兵部隊が、さあ、十八番の一勢突撃を開始しました、みたいな香りを僕はつい嗅いじゃったんです。

だって、マジ、みんなうまいんだもん。

そして、自信たっぷり---ショーマンシップもたんまり---ちょっとね、一般的なアマチュアっぽくない演奏なわけなんですよ。

みずほフィルの売りがが「世間知らずの深窓の令嬢の清楚さ」なら、ダヴァーイさんの売りは、「酸いも甘いも噛みわけた、レッド・バトラーみたいに自信たっぷりな、壮年期のアクの強い男性」って感じかな?

音もね、みずほフィルさんの音は、どっちかというと女性ヴァイオリニストのそれのような、なんていうか情緒の重みにいくらかかしいだ風情の、どちらかというと全体的にベタッとした音質を僕は感じてたんですよ。

オケのトーンを意識的に変化させていくというよりは、丁寧に清潔に紡いだ音のなかに、清楚な音に祈りを徐々にこめていく、みたいなタイプ。

そこいくと、ダヴァーイさんの音は、ハイフェッツやミルシュタインの男性ヴァイオリニストのそれみたいに、緊密に、筋肉質に、ビシッと締まっているんですね。

体育会系な響きというか、ま、一種ドライな風情の音なんですよ。

器用に、意識的に、一瞬ごとに、フットワークを変えていく、俊敏なボクサーみたいなイメージ。

一言でいって、タフで腕達者ってオーラがきらきらと照り輝いてるんですよ、このオケさんは。

----ああ、だから1曲目に、オケの腕をあえて披露できる、このシチェドリンをセレクトしたわけか…。

と思いましたね。

ホールの音響もすっごくよかった。

あと、ティンパニの男性のあまりのうまさに度肝を抜かれたこと、忘れないうちにここに書きたしておきませう。(あとから聴いたら、この男性---その世界で「打王」と呼ばれている、有名な方だったようです。道理で!)

ただね、このダヴァーイさん、マジ、筋肉質な音だったんでね、うーん、こんな醒めた音でチャイコなんてやれるのかなあ? なんて頭のもう片隅でちょっと考えちゃったのもホント。

でも、そんな僕のアタマでっかちな心配は、杞憂にすぎなかったのです。

それが明らかになったのは、2曲目の、プロコフィエフの「石の花~ジプシー幻想曲」Op.127 でした。

これ、序奏と4つの小曲からできている組曲なんですが、これが、なんともキュートだった。

そう、このオケ・ダヴァーイさんは、声を張りあげて歌うフォルテだけじゃなくて、繊細なピアニシモの響きもとても充実していてよかったの。全体的な骨法をなしている音の根本が筋肉質に醒めて聴こえるのはあいかわらずですが、それに絡みついている筋肉や筋も、非常に柔軟でしなやかな動きを見せつけてくれました。

輝かしい音を丁寧に紡いでいく金管群が素敵、それにすかさずかぶっていく絃の層の波形のシャープさが凛々しいことったら。

特に、絃の厚い音の波間からときどき顔をだす、木管の響きは素晴らしかった。

とりわけ僕がまいったのは、これは、次の曲の「白鳥の湖(抜粋)」にふいに飛んじゃうんですが、オーボエのパートリーダーを勤められた久野祐輔氏のソロでした。

まえから氏の評判は聴いていたのですが、実際に体験してみると噂以上でしたね。

もう、耳が吸いとられるのよ、彼のオーボエって---。

独特の「濡れた」トーンで彼がソロを吹きはじめると、あのアメリカ映画の「十戒」のように、ほかの楽器群がさっと背景に遠のいて、久野氏のまわりにだけ目に見えないスポットライトが当たっているように見えるんです。

選ばれた音楽家だけがもっている、あの「魔圏」---あのホロヴィッツの来日時に、批評家の吉田秀和氏が使ったコトバを、あえてここで再使用させてもらいます---が、氏の演奏には確実にありました。

むろん、実演ならではの瑕は、演奏のそこかしこに見かけられるんですよ。

ときどき音がひっくり返ったり、あるいはA音がうまく出なかったり---でも、氏の演奏を聴いているうち、そんな瑣末事はまったく気にならなくなってくる。

それほど久野氏のオーボエの運んでくる「恍惚」って魅力的だったんですよ。

僕は、抵抗できなかったね---。

左前方の中空に視線をさまよわせて、ただ聴き惚れるしかなかった…。

いくらかノスタルジックな香りのする、よく透る、繊細でやや細の音色---。

独自のアーティキュレーションにかぶるかすかなヴィブラート、フレーズがひと息つくたびに、花びらみたいに散りこぼれてくる、大らかな詩情---。

氏の本質は、たぶんソリストなんでせうねえ---この抒情はホンモノです---ただ、抒情って本質的にアナーキーなものでして、全体のアンサンブルに対して「否」を突きつけちゃうようなところがあるんです。

実際、久野氏のソロがはじまると、オケ全体が、なんか協奏曲の共演オケみたいに聴こえてきて、全体的な調和が、ややなおざりになっちゃうようなきらいがちょいとある。そういった意味で、彼は、非常に扱いの難しい実力者なんじゃないか、もしかしたら、セカンドのオーボエのひととかは、興が乗ったら自由奔放に走りだしちゃう久野氏のそばにいつもいて、アンサンブルの「調和」的視点から、おいおい、翔びすぎだよー、とか、あらあら、こんなに陶酔しちゃって、とか、そのようなハラハラ心配を常日頃体験しているのかもなあ、なんて余計なことまでついつい考えちゃったりね。

しかし、いずれにしても、このコンサートでのオーボエ吹き・久野氏の発見は、僕的に大きな収穫でした。

聴けば、氏はまだ30代前半だとか---抒情派として、いまが旬なんじゃないかと思う---僕よりひとまわり以上年下ですが、僕は、尊敬の念をこめて、いつでも心中で氏を「久野さん」と敬称づけで呼んでます。

あれほどのひとを呼び捨てにするなんて音楽好きとしてとてもやれない---そんな風に思わせてくれるほど、この日の久野氏のプレイは絶品だったのでありました…。

そうして、あいだに休憩をはさんではじまった、待ちかねたメインのチャイコフスキー---。

その全体的な出来栄えは、どうだったのか?

いや、もう兄さん---それが、超・とってもよかったの。

たぶん、総計1時間は超えているくらいの、長ーい演奏だったんですよ。

でもね、僕、そのあいだ、微塵も退屈感を覚えなかったんですから。

いくらチャイコ自身が稀有のメロディーメイカーだからといって、そればかりじゃこうはいかないよ。

これってね、よく考えると凄いことなんですってば。

僕は、それまで指揮の森口先生の経歴を何度かパンフで読んでいて、そのなかにオペラ指揮者としてのキャリアがあるのを「ヘーッ」なんて思いで何気に読みすごしていたんですが、そのオペラで鍛えた「造形力」の豪腕を、この日は、たっぷりと見せつけられることになりました。

オペラって集団藝術のなかの集団藝術じゃないですか。

オケの調子がいくらよくっても、歌手の誰それの喉具合がわるかったり---あるいは、歌手同士が喧嘩していて、愛の紡ぎあいのはずのデュエットが、なんか傷の突っつきあいみたいな尖った様相を帯びてきちゃったり---あるいは、天候のせいでホールのコンディション自体がよろしくなかったり…。

どんなオペラ指揮者にとっても、「完璧な」上演なんてのは、およそありえない世界---。

したがってこのようなオペラ藝術の場合、指揮者の使命は、託されたオペラの上演をとにかく終幕までやり通すことにあるんです。

音楽的達成も、自己の色彩を出すことも、上演完了までの現場監督者としてのこの責務に比べれば、二の次、三の次。

といったような厳しい諸般の事情から、指揮者は、音楽家全般がロマン主義者的傾向にあるなかで、ただひとり、現実主義者-リアリスト-でなくてはいけない宿命をしょわされるわけです。

コントラバスが遅れた---それとなく指揮棒でそれを悟し、皆に慌てなくていい、いまのテンポでそのまま歩めばそれでいい、音楽はそのくらいじゃ壊れないんだよ、と伝えたり。

フルートが気張りすぎて、音が固く、気難しく聴こえてきたら---すかさずフルートのほうを向いて、固くならなくていい、リラックスして吹けば、それなりに透る音はでるんだよ、と目くばせしてみたり。

そのような瞬間的な超・気配りが堆積して、やがて、ひとつの音楽として彫刻されるわけ。

このシビアで厳しい決断の連続が、僕は、指揮者の「メチエ」なんだと思う。

前回のみずほのショスタコでは、僕には、それが見えなかった。

でも、今回のチャイコでは、どういうわけかそれがまざまざと見えたんですね。

僕は、そのプロフェッショナルな「メチエ」に仰天して、ああ、そういえば森口先生はオペラの指揮を結構されていたから、この造形の手腕は、オペラで鍛えられたものなのかもしれないなあ、と思いあたったという次第。

オペラってオケと歌手がコミの世界ですからね---アドリブの指揮棒でふいのルバートなんてとてもかけられない、そんなことをしたら歌手が歌いだしをミスしちゃうかもしれないもの---つまり、ハッタリはあまり効かせられないんです。手の内の最小限のカードをできるだけうまくやりくりして、コンパクトでシャープ、かつキューティーな音楽を創造していかなくちゃいけない。

この一種の職人仕事がね、森口氏は、非常にうまかった。

でも、本来の「造形」って、たぶん、このようなものですよね? 藝術上の本当の「造形」という基礎ができてないイーダちゃんとしては、ほとんど憧れのまなざしで先生の鍛えられた諸々の所作を追いつづけるしかなかった。

見事な造形であり、コントロールだったと思います。

祝宴の場面での「ワルツ」!---中学時から僕が偏愛していたこのチャイコのワルツでは、氏は、優雅なメロディの背後に不幸の縁取りをほんのりと施し、クライマックスではカラヤンより有機的に、レヴァインより素直にまっすぐに歌い、もー 素晴らしかったな。

あと、「4羽の白鳥の踊り」---ファゴットの低音の歩みにあわせて次第に重層的に重ねられていく、オケの各部の色彩感がたまらなかった。

派手にしようと思えばいくらでも派手にできるだろうに、それをあえてシックな寒色系に統一した感じがよかった。

この木管パートでは、やっぱりオーボエの久野さんが、いい仕事をされてましたねえ。

氏のオーボエは、いつ聴いても、媚薬みたいに胸底までまっすぐに染みてくるんです。

超・有名な不滅のテーマ「情景」は、いわずもがな---説明不要で、あれは、泣けました。

オーボエの久野さんの歌がまず素晴らしいし、それに団子状になってかぶってくるオケの筋肉質な音の連なりが、これまたたまらなかった。

僕は最初からダヴァーイさんの音が「筋肉質、筋肉質」と連呼してきたけど、ひょっとしてみずほフィルさんの清楚系の音じゃ、これほどの圧倒的なクライマックスは築けなかったかもしれないなあ---と、あとになって思いあたりました。

うまくいえないんですけど、ロシア系の音楽って、たぶん、ある程度の基礎体力が絶対要るんですよ。

チャイコのピアノ協奏曲にしても、ラフマニノフのあの巨大な平原を舞う北風のような嘆きにしても、あの広大なスケールのデッサンを現実世界において音化させるためには、ホロヴィッツみたいな超絶的エネルギー、あるいはリヒテルみたいな弾丸オクターヴを連射するための強靭な肉体といった要素が、一種不可欠なのではないでせうか?

そうして、オーケストラ・ダヴァーイさんは、アマチュアながらそのような要素をもっている稀有なオケのように僕には感じられました。

ここまでいっちゃうとやや誉めすぎかな? でも、あまりにもうますぎて、それがプロずれしたあざとさとして感じられるわずかな瞬間を除けば、ほんとに申し分のない音楽であり、チャイコフスキーだったのです。

おかげで僕は、親しい音楽仲間たちと極上のひとときをすごすことができた。

そのような機縁をもたらしてくれた森口先生とオーケストラ・ダヴァーイの皆さん、それから時空の彼方のチャイコフスキー氏に対して、多大な感謝の念を添えつつ、この駄文を締めさせていただきたいと思います。

本日は最後までおつきあいいただき、ありがとうございました---。m(_ _)m

追記:この日、仲間らと帰りにたまたま寄った居酒屋で、なんと、打ち上げの二次会にやってきていたダヴァーイのオケの皆さんと、偶然ご一緒することになり、もー イーダちゃんは2度びっくり!((((;゜Д゜))))

あいにく贔屓の久野氏は帰っちゃっていませんでしたが、あの恐るべきティンパニの「打王」氏とは、ちょっちお話することもできました。

あと、恐れ多くも、指揮の森口先生とも挨拶することができ、あまつさえサインまでいただくことができ、イーダちゃんはもー 舞いあがっちゃいましたねえ。

ええ---マジでふしぎな夜だったんですよ、あの夜は!

稲垣足穂のいうところの、あらゆるファンタジーの根元となる物質「ファンタジウム」が、鼻先すぐの空間を漂っているのがじかに感じられるような夜でした。

いまになってみると、あれがどこまで実際に体験したことなのか、じゃっかん確信がもちづらくなってきてる。

異次元の菓子工房でつくった綿菓子みたいなチャイコの音楽を、聴きすぎたせいかもしれません…。(^.^;>