----ほかのどの音楽より好きだ。彼はナンバーワンだ!(ウラディミール・ホロヴィッツ)

個人的な話で恐縮なんですが、先日、某老人施設で音楽仲間とモーツァルトのトリオ演奏をやる機会がありまして---ちなみに僕は、ギターでビオラのパートの担当でした---最初はこれ、難度が高くて演る方も聴く方も大変じゃないか、なんて杞憂していたのですが、いざ演ってみると心配ご無用、モーツァルトの快活な音楽力が、すべてを解決してくれました。

端的にいいますと、ええ、とっても受けたんですよ、これが。

演奏が進むにつれ、聴いてるひとの顔が徐々にほころんでいくのがよーく分かったの。

モーツァルトの音楽って非常にふしぎなシロモノでしてね、なんでだろう?---演奏してて超・愉しいんです。

弾いてて、これほど愉しい音楽ってほかにないんじゃないか、と思えるくらい。

プレーヤーがこうなら、この愉しい気持ちは当然聴き手にも伝染していくわけでして。

モーツァルトが楽譜のなかに封じこめたミューズ菌にまず奏者の僕等が感染しまして---つづいて、最前列で聴いていたお年寄り群がこれに2次感染、さらにはその後列が…といった具合に次々と音楽感染者はあいつぎ、やがて、施設のなかはモーツァルトの音楽で満ち満ちて、もー ゆるやかなパンデミック!

午の陽差しのなか、なんか、みーんな柔和な笑顔になっちゃって---ちょっとした手品みたいでした---施設のホールのなかを悪戯っぽい笑声をあげて駆け抜けていくモーツァルトの後ろ姿がほの見えるような、それは素敵な午後となったのでした…。

× × ×

それが契機になって、ひさびさモーツァルトの音楽に対する関心が呼びさまされたんですね。

このごろではどっちかというとPCに貼りついて調べものをしたり、動画を見たりするのが主だった習慣になってしまっていて、CDなんてほとんど聴くこともなくなっていたんですが、とりあえず懐かしのCD棚に手を伸ばしてみました。

そしたらね、あっというまに虜になっちゃった---モーツァルトの音楽の魅力に。

過去ブログで僕は川端康成への傾注について、あるいはホロヴィッツ藝術への愛についてしつこく語ったりしましたが、実は、本当の意味でイーダちゃんがなにより魂を捧げたく思っているのは、モーツァルトの音楽に対してなんです。

モーツァルト、大好き---!

ページ冒頭に掲げたホロヴィッツのセリフじゃないですけどね、僕は、人類藝術の最高峰はこのモーツァルトじゃないか、とひそかに思っているんですよ。

いや、より正直にいうなら、ほとんどそう確信しているんです。

確信したままそろそろ25年! てなところでせうか。

そういえば、武道家&運動学者でもあるところのかの高岡英夫氏も、たしかそのようなことをいっておられましたっけね?

氏のディレクト・システム理論に批判者が多いというのは周知の事実でありますが---だって、あれ、結局のところ、科学的証明のできない一元論ですからね---しかし、少なくともあのモーツァルトに関する分析だけは、なかなかうがっていて的確なんじゃないのかな?

氏もベラボーにモーツァルトを高く評価しておられるおひとりです。

なんでも、あれだけ際立った宇宙的な「センター」をもった人間は、人類史上唯一無二なんだとか。

氏の理論的根拠はさておき、モーツァルトを超・高く評価しているという点において、僕は氏に非常に共鳴しちゃうわけなんですよ。

おっと、話が飛んじゃったい、話題をもとにもどしませう。

で、演奏会の余熱の冷めやらぬイーダちゃんが帰宅後の夜、自室で耳を傾けたモーツァルトはなんだったのか?

それは、僕等が演奏したのとおなじ室内楽---弦楽四重奏の、いわゆる「ハイドンセット」なのでありました。

モーツァルトが敬愛する先輩ハイドンに捧げた野心的実験作「ハイドンセット」---イーダちゃんは二十歳ごろこの四重奏曲に非常に傾注してまして、一時期は日がな一日こればっか聴いていたこともあったくらいなんです。ここ何年か聴いてなかったそれを、ひさびさに聴いてみたら---

そしたらね、瞬間、胸中を涼風がさあっと駆け抜けていったのよ。

ああ、気持ちいい…。

その感覚には覚えがありました。

それは、僕がはじめて「ハイドンセット」を聴いたとき、音楽が僕のなかを通りぬけていったのとまったくおんなじ足取りでした。

なんという新鮮さだろう---セピア色に錆びついた部分なんてひとつもなくて。

「ハイドンセット」の1曲目---K.361のト長調は、そのような恐るべき瑞々しさでもって、僕のなかを走りぬけていったんです。

思わず、声を失いました。

中年のややくたびれかけた現在のイーダちゃんが、青春期の多感で純粋なイーダちゃんと、なんの脈絡もなく、正面からいきなりリンクさせられちゃったわけですから---時空と歳月との風化法則をまったく踏みこえた、この奇跡のセッティングには僕ももう唖然---絶対的な新鮮さを帯びたこの音楽のしなやかな歩みように、声もなく、ほとんど茫然と、ただ見とれているよりありませんでした…。

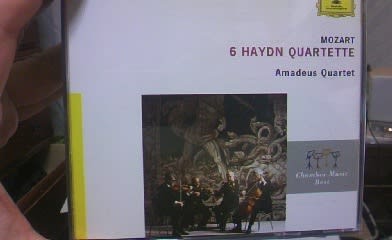

で、そのとき僕が聴いたのが上記フォトのアルバム---Amadeus Quartette の63~66年の Grammophon への録音集---古楽形態じゃない、吉田秀和先生のいうところの「ほんのり薄化粧した」現代ヴァイオリンでの、いわば肉厚な演奏です。

さまざまな音の香を空間に漂わすような古楽の美学とはちがう、いわゆる「歌う」ことを第一に心がけた、ベルカントな演奏とでもいうんでせうか。

そういった意味で彼等アマデウス・カルテットの演奏は、古楽全盛の90年代には「なに、あの時代考証をまるきり無視した演歌みたいなこぶしまわしは?」とか眉をひそめていわれたりして、僕もずいぶん肩身の狭い思いをさせられたもんですが、古楽一辺倒の流行が遠のくにしたがって、またまた息を吹きかえしてきた気味がありますね?

ですけど、この復権はある意味当然ですよ、もともと彼等、ウィーンフィルの実力者ライナー・キュッヒルの折り紙つきの、実力派カルテットなんですから。

彼等、なんというか非常に「腰」の入った音をだすんです---特に第一ヴァイオリンのノーバート・ブレインの、一瞬だけタメの入ったようなアーティキュレーションが、なんとも骨っぽく感じられて僕はとっても好きでした。

今風の美学からするとこういうのはお洒落じゃないのかもしれないけど、ボクシングなんかと一緒で、腰の入ってない「音」っていうのは武道的見地から見てもやっぱりダメなんじゃないかなあ。

ほどよく「丹田」の効いたノーバート・ブレインの、やや職人的ながらほのかに芸術家魂の香るヴァイオリンが導く、彼等の四重奏は、とてもようございました。

ほんと、曲の隅々までとことん胸にしみたんですわ。

ここのところ、モーツァルトから離れていた不毛の期間が長かったせいもあったのかもしれないけど、それにしてもなんたる音楽なんでせうね! これほどまでに微妙で繊細を極めた---影と光が次々と色取りとニュアンスを変え、交錯しながら過ぎ去っていく音楽ってほかにないんじゃないかな?

うん、明らかにショパンより繊細の度合いは上ではないのかな。

ショパンの世界の基本は、単声のアリアじゃないか、と僕は思うんですよ。

ショパンは非凡なメロディーメイカーでしたから、ピアノの鍵盤の上で、いくらでも「歌う」ことができました。それは空前の絶唱で、見事な「歌」であり、実際、歴史にも残ったわけですしね。

しかるにモーツァルトの場合、空前絶後の歌を歌うのは、主旋律のプリマ・ドンナだけじゃないんですよね。

モーツァルトの世界においては、プリマ・ドンナのアリアが休符でとまったら、すかさず入れかわりにバックのヴィオラが歌うんです。

あるいは、そのヴィオラにチェロが、絶妙なタイミングと色彩でもって絡んできたりするんです---そうして、これがいちばん肝心なとこなんですが、そうやって途切れめなく歌うどの歌もとびっきりの名唄であって、完璧な絶唱になりきってるんですよ。

うむ、ちょっと人間業を超えちゃってるんですけどね、彼の形成する音楽空間においては、このようなミラクルは日常茶飯に起こるんです。というより、もう起きまくるんです。

ヴィオラがふっとため息をもらして、音楽が急にうつむいていくときの翳りの色合いは、ひょっとしたらもあのシューマンの曲の描く「無明」よりも暗くて深いかもわからない---でも、それでいて音楽の骨格は、非常に健康なんですね。

健康で快活で---けれども、日常の奥底にひそむ「無明」の闇の暗さもじゅうぶんに知っている…。

いうなれば高僧の霊力と陸上選手の身軽さを同時に備えた、美しい十代の少年といった役どころ。

これは、いささかできすぎてますよね? 僕もそう思う。

ですから、ときどき、聴きながら自分から、

----誰、君? ひょっとして天使さん?

と呼びかけてみたりもするのですが、むろんのこと、返事なんてありません。

それにしてもなんちゅーユニークさでせう---こーんな音楽に勝てる音楽なんてありっこないですったら!

ええ、アマデウス・カルテットが奏でるK.361のト長調は、それくらい僕を茫然とさせたのです。

あんまりコレが凄かったんで、それほど聴きこんでないおなじセットの18番---K.464のイ長調もつづけて聴いてみたんですけど。

そしたら、コレもまた凄いったらないの……

楽譜を見てもらえば分かるかと思うんですが、この18番のテーマは4分の3拍子のワルツなんですね。

あんまり息の長いメロディーじゃない、どちらかといえば幾何学的というか、やや乾いた、硬質の---いわゆる「モーツァルトの半音階」が多用された、あまり歌わない下降のメロディーで曲そのものは開始されるんです。

ハイドンセットの曲はみんな実験的な色彩が強くて、ほかのモーツァルトの曲より「歌わない」曲が多いんですが、とりわけこの18番は「歌わない」要素が強調されている感じなんですよ。

ですが、17小節の後半、第二ヴァイオリンのメロディーがこのテーマに微妙にかぶってくると、曲の様相ががらっと変わっちゃうんだなあ。

そう、怖いほど変わっちゃう。

微妙な影が、音楽の背後から不幸の隈どりをちょっとづつ、ちょっとづつしていくの。

そうして、その隈どりがね、言葉で追っつかないほど美しくって、凄い深みを感じさせるんですよ---それはもう、聴いてて怖くなるくらい。

冒頭のテーマは17小節足らずで終る短いものでして、その変形のヴァリエーションが、第二ヴァイオリンやヴィオラによってつぎつぎと紡がれていくんですが、その即興的な影の隈どりの仕方、光の翳らせるときのとっさのゆらめき加減ときたら、これはもう空前絶後としかいいようがない。

要するに、この曲においては、テーマは一種の「撒き餌」なんですね。

そうして、この「撒き餌」の裏部分での展開が、むしろ曲の本筋だ、みたいなとこがある。

曲のテーマが単純で乾いているぶんだけ、背後の音楽世界の綾に満ちた豊穣さがより大きく映しだされる仕掛け、とでもいいますかねえ。

えーい、論より証拠だい---実際の楽譜より引用いきませう。

ちなみに上段のいちばん右側が17小節目。ここで第一ヴァイオリンのテーマが終わり、第二ヴァイオリンとヴィオラとが、第一ヴァイオリンの提示したテーマ(というか主題)を追っかけるの。

でも、これは、なんたる追いかけかたなんでせう。

第二ヴァイオリンが第一ヴァイオリンのテーマを微妙に翳らせながら走っていって、それにヴィオラが駆け足で絡んでくる20小節あたり、僕はいつでも正体不明の寂寥に覆われる自分を意識してしまう。

胸がね、ふいの淋しさの訪れにきゅっとよじれるの。

モーツァルトの音楽の最大の魅力のひとつである「甘味なまでの切なさ」が、ここで早くも現れてくるわけ。

整然と歩む第一テーマのすぐ背後で、いかに多くの光と影の明滅が生起しはじめているのか---歌の背後でヴィオラが小さく息継ぎするごとに、音楽そのものの奥行きがいかに深く彫りこまれていくのか---そのあたりの機微にもぜひ注目願いたいと思います。

ベートーベンは、モーツァルトのハイドンセットの曲中、この18番をもっとも愛し、研究したという逸話が残ってますけど、そういう話を聴くと、ああ、なるほどなあ、といった気持ちにどうしてもなりますね。

いわれてみれば、うん、これはまったく彼のための曲ですよ。

ベートーベンは---自分でも認めていますけど---メロディーメイカー・タイプの作曲家ではぜんぜんありませんでした。

尽きせぬメロディーの泉だったのは、モーツァルトとかシューベルトのほう。

生前のベートーベンは、彼等の天性を羨んでいたような節もうかがえます。

彼が秀いでていたのは、あくまで主題の変奏と、驚異的な音楽の構成力のほうでした。

この能力が必要以上に発揮されたのが、あの「運命」シンフォニーとかああいった類いの音楽建築なんであって。

ベートーベンっていうのは、甘味なメロディーが書けない音楽家でも音楽家として大成できるんだ、ということを自らの身の上で立証した最初の音楽家だったんじゃないのかな。

正直にいうなら、僕は、彼の音楽はいまだに苦手で、自分から聴くことはめったにないですねえ。

どうしてもサディステックな、しかめっつらの構成意識のほうが先走りして聴こえてきて、音楽自体があんま楽しめないんだもの。

ま、あれだけの構成力は、たしかに非凡だと思うし、超・アタマのいい男だったとは認めるけど、のちの西洋クラッシック音楽全般が、彼の敷いた路線のうえを辿ってきざるをえなかったという事実は、やっぱり幸福なことではなく、むしろ不幸寄りの出来事だったんじゃないか、と思います。

音楽は、やっぱり愉しくなければ---。

ええ、そう思いますね。

先日、某老人施設での合奏で僕が体験したのも、まさにそのようなことでした。

音楽の愉しさというのは、ばらばらなひとの心を繋ぎとめる魔法のような力があるのです。

険しくて厳しい「音楽道」を修行僧のごとく邁進する行き方も、それはそれでありなんでせうが、そういった糞真面目を皆に強制しちゃあイカンですな。

そうするといずれ「現代音楽」みたいな抽象の袋小路に突きあたっちゃう。

僕は、アタマが先行するインテリ音楽はどうもダメ、よく「歌う」音楽が、やっぱりいちばん好きですね。

よく「歌い」、それから、なにより「翔べる」こと---僕が音楽に求めるものは、究極的にいえば、このふたつきりなんです。

だって、翔べなきゃあ、いったいなんのための音楽ですか?

そういった僕的な願望を最大限に満たしてくれるのが、モーツァルトの音楽なんですよ。

ですから、イーダちゃんは、モーツァルトの音楽を全力で愛します。

今日はK.464、明日はK.595、あさってはK.361、しあさっては…。

----天使たちが、神をほめ讃えるお勤めの時間に奏でる音楽は、もっぱらバッハだろうが、休憩時間にみんなで奏でるのは、ぜったいモーツァルトだと思う。(カール・バルト)

うん、僕もそう思うな。

モーツァルトはマジ素敵ですもん。ひとりぼっちの人間が孤独な長い人生を歩んでいくうえで、これより上等な友はおよそ考えられません。

いま、スピーカーからアマデウス・カルテットのK.464のメヌエットが流れてます。

流麗で、かすかな憂いと苦みに満ちた音楽の歩みようが、なんかたまんない。

黄金色のエクスタシーが、窓辺のカーテンを静かにゆらしています。

音楽の流れの背後に、モーツァルトの白い顔が透かし見えるようなこんな夕べ、ああ、あの娘もモーツァルトを好きになってくれたらいいのになあ、とイーダちゃんはひとり揺り椅子にもたれながら、暗い窓にこころもち顔を寄せてみるのでありました---。(^o-ζ