都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」 東京オペラシティアートギャラリー

東京オペラシティアートギャラリー(新宿区西新宿3-20-2)

「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」

1/16-3/22

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」のプレビューに参加してきました。

建築やデザインに理解の深い方なら問題ないかもしれませんが、そうした方面に疎い私のような人間がいきなり会場に飛び込むと、展示の趣旨を理解するのに相当の時間がかかります。まずは公式HPのリリースを軽く一読しておくのが賢明です。

イントロダクション

展覧会について

セシル・バルモンド・プロフィール

構造設計とデザインの双方から建築にアプローチして、多様なプロジェクトを手がける「アーティスト」の個展として捉えて差し支えないのでしょうか。会場にはセシル・バルモンドのイメージ、そしてその成果が、大掛かりなインスタレーションとパネルで紹介されていました。

ギャラリー1「バナー」・「レシプロカル・グリッド」

冒頭に登場するのは天井から吊るされた巨大なバナーの言わば「森」です。自然のイメージなどがバナーに拡大して写し出され、鑑賞者はまさに木立の中を彷徨うかのようにその景色の中を歩いて進みます。

その森を抜けて開けるのが三次元のオブジェ、「レシプロカル・グリッド」でした。

数字や図形など、幾何学的モチーフが自然の法則を表します。率直なところ、あまり親しみを持てるものではありませんが、会場冊子には詳細な解説も記載されていました。興味のある方はそちらを追うのも手ではないでしょうか。

ギャラリー2「ヘッジ」・「プライム・フロア」、「プライム・ウォール」・「ダンザー」

今回のハイライトは後半のギャラリー2に設置された巨大な立方体、「ヘッジ」に他なりません。7000枚のアルミプレートがのべ2500mにも及ぶステンレスチェーンと組み合わさって、独特の空間を作り上げています。

ちなみにこの作品はhが上から吊るされて固定されているわけではありません。チェーンの張力がアルミプレートと呼応して、この立方体に自立する力を与えています。

アルミの「迷宮」を抜けると待ち構えているのは、「ダンザー」と呼ばれる一対の四面体でした。

「ダンザー」を過ぎるとバルモンドの手がけた各種プロジェクトがパネルで紹介されています。

独特のフォルムが目を引く中国中央電視台ビルも彼の作品の一つです。

構造デザインという、一般的にはあまり馴染みのない分野の一端を体感的に知ることが出来ました。とりわけ二番目のギャラリー2の「ヘッジ」は一見の価値があります。

なお会期中にキュレーター、または建築家の篠崎氏などによる「ウィークエンド・ギャラリートーク」が予定されています。

ウィークエンド・ギャラリートーク

トーカー:金田充弘(東京藝術大学准教授/アラップ アソシエイト・ディレクター)

日時:1月30日(土)16:00 ─

トーカー:篠崎健一(建築家/本展制作協力)、野村しのぶ(東京オペラシティアートギャラリー キュレーター)

日時:2月13日(土)、27日(土)、3月13日(土) いずれも16:00―

3月22日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」

1/16-3/22

東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「エレメント - 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界 - 」のプレビューに参加してきました。

建築やデザインに理解の深い方なら問題ないかもしれませんが、そうした方面に疎い私のような人間がいきなり会場に飛び込むと、展示の趣旨を理解するのに相当の時間がかかります。まずは公式HPのリリースを軽く一読しておくのが賢明です。

イントロダクション

展覧会について

セシル・バルモンド・プロフィール

構造設計とデザインの双方から建築にアプローチして、多様なプロジェクトを手がける「アーティスト」の個展として捉えて差し支えないのでしょうか。会場にはセシル・バルモンドのイメージ、そしてその成果が、大掛かりなインスタレーションとパネルで紹介されていました。

ギャラリー1「バナー」・「レシプロカル・グリッド」

冒頭に登場するのは天井から吊るされた巨大なバナーの言わば「森」です。自然のイメージなどがバナーに拡大して写し出され、鑑賞者はまさに木立の中を彷徨うかのようにその景色の中を歩いて進みます。

その森を抜けて開けるのが三次元のオブジェ、「レシプロカル・グリッド」でした。

数字や図形など、幾何学的モチーフが自然の法則を表します。率直なところ、あまり親しみを持てるものではありませんが、会場冊子には詳細な解説も記載されていました。興味のある方はそちらを追うのも手ではないでしょうか。

ギャラリー2「ヘッジ」・「プライム・フロア」、「プライム・ウォール」・「ダンザー」

今回のハイライトは後半のギャラリー2に設置された巨大な立方体、「ヘッジ」に他なりません。7000枚のアルミプレートがのべ2500mにも及ぶステンレスチェーンと組み合わさって、独特の空間を作り上げています。

ちなみにこの作品はhが上から吊るされて固定されているわけではありません。チェーンの張力がアルミプレートと呼応して、この立方体に自立する力を与えています。

アルミの「迷宮」を抜けると待ち構えているのは、「ダンザー」と呼ばれる一対の四面体でした。

「ダンザー」を過ぎるとバルモンドの手がけた各種プロジェクトがパネルで紹介されています。

独特のフォルムが目を引く中国中央電視台ビルも彼の作品の一つです。

構造デザインという、一般的にはあまり馴染みのない分野の一端を体感的に知ることが出来ました。とりわけ二番目のギャラリー2の「ヘッジ」は一見の価値があります。

なお会期中にキュレーター、または建築家の篠崎氏などによる「ウィークエンド・ギャラリートーク」が予定されています。

ウィークエンド・ギャラリートーク

トーカー:金田充弘(東京藝術大学准教授/アラップ アソシエイト・ディレクター)

日時:1月30日(土)16:00 ─

トーカー:篠崎健一(建築家/本展制作協力)、野村しのぶ(東京オペラシティアートギャラリー キュレーター)

日時:2月13日(土)、27日(土)、3月13日(土) いずれも16:00―

3月22日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「まばゆい、がらんどう」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館(台東区上野公園12-8)

「まばゆい、がらんどう」

1/6-20

「多様な手法を横断する作家による作品を通して、アートというテクノロジーの可能性を探ります。」(展覧会HPより引用。一部改変。)東京藝術大学大学美術館で開催中の「まばゆい、がらんどう」へ行ってきました。

出品作家は以下の通りです。

志水児王、鷹野隆大、谷山恭子、高嶺格、玉井健司、平野治朗、森弘治

写真、映像、インスタレーション他、様々なメディアを操る7名の現代アーティストによるグループ展です。全体的にあまり取っ付き易くありませんが、印象に残る作品もいくつかありました。

谷山恭子

展示ケースを利用したインスタレーション。蛍光灯や観葉植物、それにテーブルや扇風機までを導入して、ケース内にまるでリビングのような独特のスペースを作る。立てに並ぶ蛍光管の他、終始扇風機の風に煽られる植物など、既製品を組み合わせながらも、各々の事物の関係に何らかの意図を隠しているかのような構成が面白かった。なお作家はこの夏の瀬戸内国際芸術祭に参加予定とのこと。パブリックアートも手がけているとのことで、屋外でどのように作品を展開していくのかにも興味がわく。

森弘治

スクリーンに映し出された映像作品が二点。いわゆる主婦に扮した女性などが、夫の年収やらブランドがどうのと言った話を延々と声高に訴えていく。そのいずれもがたわいもない内容だったが、次々と変化するシチュエーション(OLになったりするなど。)をはじめ、テンポの良いストーリー展開にいつの間にか惹かれてしまった。リアリティーの裏側にある痛烈な皮肉がたまらない。

いつもの如く私にとって鷹野隆大の写真はあまりにも刺激的過ぎ、また高嶺のインスタレーションはあまりにも謎めいていました。

なお今週の土曜、16日夜に、平野治朗によるイベントなどが企画されています。(下記プレスリリースより転載)

「Sweet Mellow Night with《GINGA》」

日時:1月16日(土)17:30-20:00

会場:東京藝術大学大学美術館1階エントランス

入場料:無料(当日14時より1階受付にて整理券を配布します/番号順入場、自由席、座席100)

内容:平野治朗《GINGA》パレード(雨天の場合は中止、または内容を変更)

サウンド・ショー(出演:南場敬介+椎木静寧、志水児王、ほか)

※同日、「まばゆい、がらんどう」展は20:00まで開館(入館は19:30まで)

20日の水曜日までの開催です。入場は無料でした。

*同時開催中の展覧会

「絹谷幸二 生命の軌跡」/「デジタル・オイル・ペインティング展」

「まばゆい、がらんどう」

1/6-20

「多様な手法を横断する作家による作品を通して、アートというテクノロジーの可能性を探ります。」(展覧会HPより引用。一部改変。)東京藝術大学大学美術館で開催中の「まばゆい、がらんどう」へ行ってきました。

出品作家は以下の通りです。

志水児王、鷹野隆大、谷山恭子、高嶺格、玉井健司、平野治朗、森弘治

写真、映像、インスタレーション他、様々なメディアを操る7名の現代アーティストによるグループ展です。全体的にあまり取っ付き易くありませんが、印象に残る作品もいくつかありました。

谷山恭子

展示ケースを利用したインスタレーション。蛍光灯や観葉植物、それにテーブルや扇風機までを導入して、ケース内にまるでリビングのような独特のスペースを作る。立てに並ぶ蛍光管の他、終始扇風機の風に煽られる植物など、既製品を組み合わせながらも、各々の事物の関係に何らかの意図を隠しているかのような構成が面白かった。なお作家はこの夏の瀬戸内国際芸術祭に参加予定とのこと。パブリックアートも手がけているとのことで、屋外でどのように作品を展開していくのかにも興味がわく。

森弘治

スクリーンに映し出された映像作品が二点。いわゆる主婦に扮した女性などが、夫の年収やらブランドがどうのと言った話を延々と声高に訴えていく。そのいずれもがたわいもない内容だったが、次々と変化するシチュエーション(OLになったりするなど。)をはじめ、テンポの良いストーリー展開にいつの間にか惹かれてしまった。リアリティーの裏側にある痛烈な皮肉がたまらない。

いつもの如く私にとって鷹野隆大の写真はあまりにも刺激的過ぎ、また高嶺のインスタレーションはあまりにも謎めいていました。

なお今週の土曜、16日夜に、平野治朗によるイベントなどが企画されています。(下記プレスリリースより転載)

「Sweet Mellow Night with《GINGA》」

日時:1月16日(土)17:30-20:00

会場:東京藝術大学大学美術館1階エントランス

入場料:無料(当日14時より1階受付にて整理券を配布します/番号順入場、自由席、座席100)

内容:平野治朗《GINGA》パレード(雨天の場合は中止、または内容を変更)

サウンド・ショー(出演:南場敬介+椎木静寧、志水児王、ほか)

※同日、「まばゆい、がらんどう」展は20:00まで開館(入館は19:30まで)

20日の水曜日までの開催です。入場は無料でした。

*同時開催中の展覧会

「絹谷幸二 生命の軌跡」/「デジタル・オイル・ペインティング展」

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「絹谷幸二 生命の軌跡」 東京藝術大学大学美術館

東京藝術大学大学美術館(台東区上野公園12-8)

「退任記念展 絹谷幸二 生命の軌跡」

1/5-1/19

「20年以上に渡り東京藝術大学絵画科油画で教鞭をふるって」(美術館HPより引用)きた画家、絹谷幸二の業績を回顧します。東京藝術大学大学美術館で開催中の「退任記念展 絹谷幸二 生命の軌跡」へ行ってきました。

強く惹かれたかどうかと言えば迷うところですが、底抜けのブルー、そして燃えたぎる炎のような朱色などを鮮やかに交えて描かれた大作群の数々には素直に感心するものがあります。特にそびえ立つ富士を背景に、二体の龍がそれこそ山頂を超えて激しく跳ねる「富嶽龍神飛翔」などは、芸大美の意外と広い展示室にも負けることのないスケール感で異彩を放っていました。

とは言え、今回の個人的なハイライトはもはやモニュメントと化したかのような巨大立体作品に他なりません。会場入口で左右に広がった飛び出す絵本ならぬ「湾岸の悲劇の長い物語」をはじめ、シャガール風の男女が赤と青の空間で寄り添う「愛する者達・希望」、さらには高さ4m、一辺は約2m近くはある立方体に、ダリやピカソの描いたような人物たちの顔が埋まる「Open the box of Pandora」などには終始圧倒されました。

その他、奈良の出とも関係するという仏教的なイメージ、また一方で時事的な要素を取り込んだ作品なども印象に残りました。その最たる例として明王と9.11の光景を織り交ぜた「明王夢譚2」が挙げられるのではないでしょうか。影絵のように飛ぶ飛行機、煙を上げるビル、それを伝えるTV報道、そして明王へ救いを求めるかのようにひしめく群衆が渾然一体となって描かれていました。

好き嫌い云々を通したアクの強さは、もはや異論を挟めないまでの個性にまで昇華しています。見ていて痛快でした。

次の火曜日、19日までの開催です。(無休)なお入場は無料でした。

「退任記念展 絹谷幸二 生命の軌跡」

1/5-1/19

「20年以上に渡り東京藝術大学絵画科油画で教鞭をふるって」(美術館HPより引用)きた画家、絹谷幸二の業績を回顧します。東京藝術大学大学美術館で開催中の「退任記念展 絹谷幸二 生命の軌跡」へ行ってきました。

強く惹かれたかどうかと言えば迷うところですが、底抜けのブルー、そして燃えたぎる炎のような朱色などを鮮やかに交えて描かれた大作群の数々には素直に感心するものがあります。特にそびえ立つ富士を背景に、二体の龍がそれこそ山頂を超えて激しく跳ねる「富嶽龍神飛翔」などは、芸大美の意外と広い展示室にも負けることのないスケール感で異彩を放っていました。

とは言え、今回の個人的なハイライトはもはやモニュメントと化したかのような巨大立体作品に他なりません。会場入口で左右に広がった飛び出す絵本ならぬ「湾岸の悲劇の長い物語」をはじめ、シャガール風の男女が赤と青の空間で寄り添う「愛する者達・希望」、さらには高さ4m、一辺は約2m近くはある立方体に、ダリやピカソの描いたような人物たちの顔が埋まる「Open the box of Pandora」などには終始圧倒されました。

その他、奈良の出とも関係するという仏教的なイメージ、また一方で時事的な要素を取り込んだ作品なども印象に残りました。その最たる例として明王と9.11の光景を織り交ぜた「明王夢譚2」が挙げられるのではないでしょうか。影絵のように飛ぶ飛行機、煙を上げるビル、それを伝えるTV報道、そして明王へ救いを求めるかのようにひしめく群衆が渾然一体となって描かれていました。

好き嫌い云々を通したアクの強さは、もはや異論を挟めないまでの個性にまで昇華しています。見ていて痛快でした。

次の火曜日、19日までの開催です。(無休)なお入場は無料でした。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」 東京都写真美術館

東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」

2009/11/28-2010/2/7

「近代的写真表現を切り拓いた写真家」(美術館HPより引用)、木村伊兵衛(1901~1974)とアンリ・カルティエ=ブレッソン(1908~2004)の業績を回顧します。東京都写真美術館で開催中の「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」へ行ってきました。

同時代の二巨匠、木村伊兵衛とカルティエ=ブレッソンの作品が、計150点超も紹介されるという重量級の写真展です。露出機会も多い二者ということもあって、新鮮味こそあまりありませんが、冒頭から一点一点追っていくとゆうに一時間は過ぎてしまいました。体力を使います。

前々から強く惹かれている木村伊兵衛をはじめ、言わば写真に稀な「巧さ」を感じるカルティエ=ブレッソンの個々の作品の感想を挙げていくとキリがありません。よってここでは、展示の要点が分かりやすくまとまっている美術館HPの「展覧会の見どころ」に沿って、その印象を簡単に書いていきます。(下記「」内は全て美術館HPより引用)

1.「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン、偉大な二人の写真家の視点と接点とは?」

展示のはじめに木村がブレッソンを、またブレッソンが木村を写した作品が紹介されています。(ちらし表紙の作品です。)木村は1954年に渡仏した際、ブレッソンに出会い、ともに街へと繰り出しました。実際のところ、それ以外の大多数の作品は別々に展示されていることもあって、さほどその関係が浮かび上がってくるわけでもありませんが、被写体への関心、また構図などを比較して楽しむことができました。

2.「代表作から希少なプリントまで、豊かな作品群を堪能」

今回驚いたのは木村伊兵衛のカラー作品が展示されていたことです。木村は渡仏後、カラー写真にも強い興味を示しています。夕陽に染まるパリの景色を捉えた作品などは、色がなくては叶わない美しさを実現していました。木村のモノクロとカラーのどちらが魅力的かと問われれば迷うことなく前者と答えますが、こうした作品を見る機会はあまりなかったので印象深いものがありました。

3.「コンタクトプリントを参考資料として初展示」

今回のハイライトはずばりこの「コンタクトプリント」の展示です。36コマを連続で写したその小さな画面の中には、それこそ木村とブレッソンが実際に何を見たのか、そして何を見ようとしていたのかという、ようは目そのものの動きがそのまま記録されています。全体の構図を瞬時に計算して捉え、半ば理知的にフレームへおさめるブレッソンに対し、自らの関心の在処をそのままに被写体へと向けてシャッターを直感的におしていく木村と、二者の表現の差異などにも興味がわきました。

何年か前に竹橋の近代美術館ではじめて木村伊兵衛の作品を見て衝撃を受けたことを思い出しました。彼の作品から溢れ出す生活感と人情味は何度見てもたまらない魅力を感じます。

「木村伊兵衛のパリ/木村伊兵衛/朝日新聞社」

「木村伊兵衛のパリ/木村伊兵衛/朝日新聞社」

2月7日まで開催されています。

「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」

2009/11/28-2010/2/7

「近代的写真表現を切り拓いた写真家」(美術館HPより引用)、木村伊兵衛(1901~1974)とアンリ・カルティエ=ブレッソン(1908~2004)の業績を回顧します。東京都写真美術館で開催中の「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 東洋と西洋のまなざし」へ行ってきました。

同時代の二巨匠、木村伊兵衛とカルティエ=ブレッソンの作品が、計150点超も紹介されるという重量級の写真展です。露出機会も多い二者ということもあって、新鮮味こそあまりありませんが、冒頭から一点一点追っていくとゆうに一時間は過ぎてしまいました。体力を使います。

前々から強く惹かれている木村伊兵衛をはじめ、言わば写真に稀な「巧さ」を感じるカルティエ=ブレッソンの個々の作品の感想を挙げていくとキリがありません。よってここでは、展示の要点が分かりやすくまとまっている美術館HPの「展覧会の見どころ」に沿って、その印象を簡単に書いていきます。(下記「」内は全て美術館HPより引用)

1.「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン、偉大な二人の写真家の視点と接点とは?」

展示のはじめに木村がブレッソンを、またブレッソンが木村を写した作品が紹介されています。(ちらし表紙の作品です。)木村は1954年に渡仏した際、ブレッソンに出会い、ともに街へと繰り出しました。実際のところ、それ以外の大多数の作品は別々に展示されていることもあって、さほどその関係が浮かび上がってくるわけでもありませんが、被写体への関心、また構図などを比較して楽しむことができました。

2.「代表作から希少なプリントまで、豊かな作品群を堪能」

今回驚いたのは木村伊兵衛のカラー作品が展示されていたことです。木村は渡仏後、カラー写真にも強い興味を示しています。夕陽に染まるパリの景色を捉えた作品などは、色がなくては叶わない美しさを実現していました。木村のモノクロとカラーのどちらが魅力的かと問われれば迷うことなく前者と答えますが、こうした作品を見る機会はあまりなかったので印象深いものがありました。

3.「コンタクトプリントを参考資料として初展示」

今回のハイライトはずばりこの「コンタクトプリント」の展示です。36コマを連続で写したその小さな画面の中には、それこそ木村とブレッソンが実際に何を見たのか、そして何を見ようとしていたのかという、ようは目そのものの動きがそのまま記録されています。全体の構図を瞬時に計算して捉え、半ば理知的にフレームへおさめるブレッソンに対し、自らの関心の在処をそのままに被写体へと向けてシャッターを直感的におしていく木村と、二者の表現の差異などにも興味がわきました。

何年か前に竹橋の近代美術館ではじめて木村伊兵衛の作品を見て衝撃を受けたことを思い出しました。彼の作品から溢れ出す生活感と人情味は何度見てもたまらない魅力を感じます。

「木村伊兵衛のパリ/木村伊兵衛/朝日新聞社」

「木村伊兵衛のパリ/木村伊兵衛/朝日新聞社」2月7日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「日本の新進作家展vol.8 出発 - 6人のアーティストによる旅」 東京都写真美術館

東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

「日本の新進作家展vol.8 出発 - 6人のアーティストによる旅」

2009/12/19-2010/2/7

6名の作家が思い思いの表現で「旅」を提示します。東京都写真美術館で開催中の「日本の新進作家展vol.8 出発 - 6人のアーティストによる旅」へ行ってきました。

出展作家は以下の通りです。

石川直樹(1977~)/百々武/(1977~)/内藤さゆり(1978~)/尾仲浩二(1960~)/さわひらき(1977~)/百瀬俊哉(1968~)

先入観ながらもてっきり広義の「旅」(例えば作家自身の新しい表現の模索云々など。)がテーマとなっているかと思いきや、作家の多数が具体的なそれ、つまりは離島や山などへの旅を捉えた写真などの展示でした。その意味で象徴的なのはまさに旅する冒険家、石川直樹の富士を捉えた作品群です。荒々しい山肌の斜面、そして雲にぽっかりと浮かぶ山頂などが、お馴染みの隅々にまで行き渡るクリアな視点によって美しく捉えられています。写真を山型に並べた展示方法もまた印象的でした。

今回一番惹かれたのは、「素直に感動した目の前の景色を切り取って行く」(解説冊子より引用。一部改変。)という、内藤さゆりの風景写真です。ポルトガルのリスボンを歩き、何気ない街角や海、そして空を写した作品には、輝かしい光の恵みとそれに伴って表れた瑞々しい色の瞬きがダイレクトに示されています。太陽の温かみ、そして風の感触を写真から感じることが出来ました。

お目当てのさわひらきは飛行機の多数登場するメインの大作より、小箱を覗き込んで見る小品の方が魅力的でした。とは言え、最近ではオオタファインアーツでの素晴らしい個展の印象が強過ぎたせいか、今回は少し物足りなく感じたのも事実でした。

「4月25日橋/内藤さゆり/冬青社」

「4月25日橋/内藤さゆり/冬青社」

2月7日まで開催されています。

*出品作家の対談イベント・スケジュール

・百瀬俊哉×福島義雄(九州産業大学非常勤講師・編集者)/1月17日(日)14:00~16:00

・石川直樹×山崎ナオコーラ(作家×前田司郎(作家・劇作家)/1月30日(土)14:00~16:00

・内藤さゆり/未定(決定次第、美術館HPに告知予定)

「日本の新進作家展vol.8 出発 - 6人のアーティストによる旅」

2009/12/19-2010/2/7

6名の作家が思い思いの表現で「旅」を提示します。東京都写真美術館で開催中の「日本の新進作家展vol.8 出発 - 6人のアーティストによる旅」へ行ってきました。

出展作家は以下の通りです。

石川直樹(1977~)/百々武/(1977~)/内藤さゆり(1978~)/尾仲浩二(1960~)/さわひらき(1977~)/百瀬俊哉(1968~)

先入観ながらもてっきり広義の「旅」(例えば作家自身の新しい表現の模索云々など。)がテーマとなっているかと思いきや、作家の多数が具体的なそれ、つまりは離島や山などへの旅を捉えた写真などの展示でした。その意味で象徴的なのはまさに旅する冒険家、石川直樹の富士を捉えた作品群です。荒々しい山肌の斜面、そして雲にぽっかりと浮かぶ山頂などが、お馴染みの隅々にまで行き渡るクリアな視点によって美しく捉えられています。写真を山型に並べた展示方法もまた印象的でした。

今回一番惹かれたのは、「素直に感動した目の前の景色を切り取って行く」(解説冊子より引用。一部改変。)という、内藤さゆりの風景写真です。ポルトガルのリスボンを歩き、何気ない街角や海、そして空を写した作品には、輝かしい光の恵みとそれに伴って表れた瑞々しい色の瞬きがダイレクトに示されています。太陽の温かみ、そして風の感触を写真から感じることが出来ました。

お目当てのさわひらきは飛行機の多数登場するメインの大作より、小箱を覗き込んで見る小品の方が魅力的でした。とは言え、最近ではオオタファインアーツでの素晴らしい個展の印象が強過ぎたせいか、今回は少し物足りなく感じたのも事実でした。

「4月25日橋/内藤さゆり/冬青社」

「4月25日橋/内藤さゆり/冬青社」2月7日まで開催されています。

*出品作家の対談イベント・スケジュール

・百瀬俊哉×福島義雄(九州産業大学非常勤講師・編集者)/1月17日(日)14:00~16:00

・石川直樹×山崎ナオコーラ(作家×前田司郎(作家・劇作家)/1月30日(土)14:00~16:00

・内藤さゆり/未定(決定次第、美術館HPに告知予定)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「第4回 shiseido art egg 曽谷朝絵 - 鳴る色 - 」 資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリー(中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階)

「第4回 shiseido art egg 曽谷朝絵 - 鳴る色 - 」

1/8-31

新春早々の現代アート展として定着した感があります。資生堂ギャラリーで始まったアートエッグの曽谷朝絵展へ行ってきました。

曽谷朝絵のプロフィールについては作家HPをご参照下さい。2002年にVOCA賞グランプリを受賞しています。

BIOGRAPHY@Asae SOYA

実のところ彼女の作品を意識して見るのは今回がはじめてでしたが、ギャラリーのホワイトキューブ全体を用いたインスタレーションはなかなか壮観でした。素材はずばり色とりどりに彩色されたカッティングシートです。大きさも形も様々なそれらは、波状に切り取られて合わせ重なり、また時にはモービル状に吊るされて、壁面、そして床面の至る所に広がっていました。その華々しい原色の連なる色の飛沫、そしてアメーバの如く増殖するシートの渦は、まさに「ギャラリーの空気を波打たせ」(画廊HPより一部引用)ています。作家の意図する音まではイメージ出来ませんでしたが、さながら色をぶちまけたパレットの上を小人となって歩くかのような体験は新鮮でした。色に身体を揺さぶられ、そして呑まれ、そのまま半ば溺れてしまうような気にさせられます。色は火花を散らすかのように激しくスパークしていました。

今月末日までの開催です。

「第4回 シセイドウ アートエッグ」 展示スケジュール

曽谷朝絵 1月8日(金)~1月31日(日)

岡本純一 2月5日(金)~2月28日(日)

村山悟郎 3月5日(金)~3月28日(日)

「第4回 shiseido art egg 曽谷朝絵 - 鳴る色 - 」

1/8-31

新春早々の現代アート展として定着した感があります。資生堂ギャラリーで始まったアートエッグの曽谷朝絵展へ行ってきました。

曽谷朝絵のプロフィールについては作家HPをご参照下さい。2002年にVOCA賞グランプリを受賞しています。

BIOGRAPHY@Asae SOYA

実のところ彼女の作品を意識して見るのは今回がはじめてでしたが、ギャラリーのホワイトキューブ全体を用いたインスタレーションはなかなか壮観でした。素材はずばり色とりどりに彩色されたカッティングシートです。大きさも形も様々なそれらは、波状に切り取られて合わせ重なり、また時にはモービル状に吊るされて、壁面、そして床面の至る所に広がっていました。その華々しい原色の連なる色の飛沫、そしてアメーバの如く増殖するシートの渦は、まさに「ギャラリーの空気を波打たせ」(画廊HPより一部引用)ています。作家の意図する音まではイメージ出来ませんでしたが、さながら色をぶちまけたパレットの上を小人となって歩くかのような体験は新鮮でした。色に身体を揺さぶられ、そして呑まれ、そのまま半ば溺れてしまうような気にさせられます。色は火花を散らすかのように激しくスパークしていました。

今月末日までの開催です。

「第4回 シセイドウ アートエッグ」 展示スケジュール

曽谷朝絵 1月8日(金)~1月31日(日)

岡本純一 2月5日(金)~2月28日(日)

村山悟郎 3月5日(金)~3月28日(日)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「新春展」 ニューオータニ美術館

ニューオータニ美術館(千代田区紀尾井町4-1)

「新春展」

1/1~1/31

新年を祝し、館蔵の浮世絵、日本画、西洋画を展観します。ニューオータニ美術館で開催中の「新春展」へ行ってきました。

お正月気分を味わうにも好都合の展覧会です。古くは仁清、歌川派の浮世絵から、大観、春草、さらにはビュフェ、ヴラマンクと、大谷コレクションならではの名品がずらりと勢揃いしていました。(全30点)

鶴を描いた絵画といえば日本画が先に頭へ浮かびますが、ビュフェの「二羽の鳥(つる)」には意表を突かれます。透き通る水色の面を背景に、文字通りの鶴が堂々と立っていました。ちなみに本作はビュフェがニューオータニのために描いた作品です。揺らぎのなく、鋭く空間を切り開く線描に、ビュフェ絵画ならではの力強さを感じることが出来ました。

鶴と言えばもう一点、観山、大観、春草の三巨匠合作の「寿老人・鶴・亀」も忘れられません。虚空に舞っているような大観の寿老人を中央に、右に観山の鶴、そしれ左に春草の亀が脇を固めています。もちろん凛として彼方を見つめる「鶴」も魅力的でしたが、小亀が水辺に群れる「亀」がやはり一番のお気に入りでした。

最後に挙げたいのは最も惹かれたミレーの「田園に沈む陽」です。地平線が真っすぐに伸びる大草原には、薄曇りの空で沈み行く夕陽の光が美しく瞬いていました。この神々しい陽を前にして思わず頭を垂れたくなったのは秘密です。

なお同館の2010年のスケジュールもあわせて発表されていました。花をキーワードに、その画業を振り返るという安田靫彦展などは特に期待したいところです。

1/1~31 新春展

2/4~3/7 大谷コレクション展

3/13~4/18 安田靫彦展-花を愛でる心-

4/24~5/30 英国ボタニカルアート展(仮)

6/5~7/19 大谷コレクション展

7/24~10/11 友永詔三の世界(仮)

今月末日まで開催されています。

「新春展」

1/1~1/31

新年を祝し、館蔵の浮世絵、日本画、西洋画を展観します。ニューオータニ美術館で開催中の「新春展」へ行ってきました。

お正月気分を味わうにも好都合の展覧会です。古くは仁清、歌川派の浮世絵から、大観、春草、さらにはビュフェ、ヴラマンクと、大谷コレクションならではの名品がずらりと勢揃いしていました。(全30点)

鶴を描いた絵画といえば日本画が先に頭へ浮かびますが、ビュフェの「二羽の鳥(つる)」には意表を突かれます。透き通る水色の面を背景に、文字通りの鶴が堂々と立っていました。ちなみに本作はビュフェがニューオータニのために描いた作品です。揺らぎのなく、鋭く空間を切り開く線描に、ビュフェ絵画ならではの力強さを感じることが出来ました。

鶴と言えばもう一点、観山、大観、春草の三巨匠合作の「寿老人・鶴・亀」も忘れられません。虚空に舞っているような大観の寿老人を中央に、右に観山の鶴、そしれ左に春草の亀が脇を固めています。もちろん凛として彼方を見つめる「鶴」も魅力的でしたが、小亀が水辺に群れる「亀」がやはり一番のお気に入りでした。

最後に挙げたいのは最も惹かれたミレーの「田園に沈む陽」です。地平線が真っすぐに伸びる大草原には、薄曇りの空で沈み行く夕陽の光が美しく瞬いていました。この神々しい陽を前にして思わず頭を垂れたくなったのは秘密です。

なお同館の2010年のスケジュールもあわせて発表されていました。花をキーワードに、その画業を振り返るという安田靫彦展などは特に期待したいところです。

1/1~31 新春展

2/4~3/7 大谷コレクション展

3/13~4/18 安田靫彦展-花を愛でる心-

4/24~5/30 英国ボタニカルアート展(仮)

6/5~7/19 大谷コレクション展

7/24~10/11 友永詔三の世界(仮)

今月末日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「没後50年 北大路魯山人展」 日本橋高島屋

高島屋東京店8階 ホール(中央区日本橋2-4-1)

「日本・ポルトガル 修好150周年記念 没後50年 北大路魯山人展」

2009/12/27~2010/1/18

「57年ぶりにポルトガルより里帰りする壁画を含め、北大路魯山人芸術の全容」(高島屋HPより引用)を詳らかにします。日本橋高島屋で開催中の「没後50年 北大路魯山人展」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・没後50年を記念し、刻字、書、画、漆器など、魯山人の幅広い芸術活動を総覧する。作品全200点余。

・魯山人が顧問を務めた料亭「星岡茶寮」で用いられた食器30組を一堂に紹介。

・パナマ船籍「アンドレ・ディロン号」船室のための壁画、「桜」と「富士」を57年ぶりに日本で公開する。(高島屋会場のみ。)

恥ずかしながら彼のことを「美食家」ということ程度しか知らない私にとって、その創作の全体をまとめて見るのははじめてでしたが、どちらかと言うと例えば個々の食器よりも、彼に付随するエピソード云々に惹かれたような気がしました。星岡茶寮の料理人募集要領に「今日まで食物道楽で変人扱いを受けた人」と記したり、また納豆のお茶漬けなるものの作り方に熱弁を振るう(納豆はご飯の4分の1でなくてはならないそうです。)記述などは、その生き様の一端を伺い知るようで興味深いものがあります。あらゆる作陶に手を染め、次々と書などを展開する様相は、実に痛快でかつエネルギッシュでした。全く憎めません。

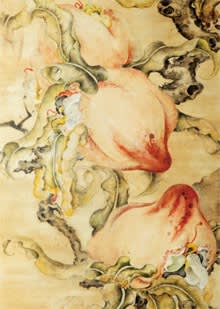

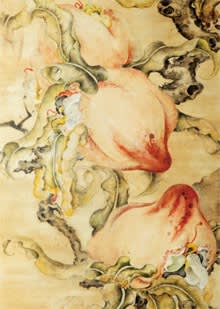

とは言え、幻の大作、「桜」と「富士」は相応に見応えがあります。荒々しい漆塗りの裾野が広がり、前景の木立と対峙する富士の姿は勇ましく、また光悦に倣って焼きものから貝などを花にはめこんだ「桜」はさながら等伯の楓図のような華々しさが感じられました。これらは月と太陽を表した金と銀の円が器を彩る「一閑張日月椀」同様、まさに桃山の絢爛な芸術を独自の視点で再興させたと言えるのかもしれません。

魯山人は器を「生きた器」と「死んだ器」に区別し、「料理は良くても容器が変なものでは快感を得ることが出来ない。」と述べたそうです。上でも触れた通り、私自身、彼の作陶の良さは分からなかったというのが実情ですが、いくつか紹介されていた料理を盛り合わせた器の写真を見ると、俄然に器自体も生気を持ち得ているような気がしてなりませんでした。さすがに「器は料理の着物。」と言い放っただけのことはあります。

ところで今回はいつもの夜間開館(18時~20時)がありません。閉場時間は全日18時(最終入場は17:30)です。またそれに伴い、恒例の夜間割引もありませんので十分にご注意下さい。

余談ですが、現在、高島屋の正面玄関横のショーウインドウ(玄関の右と左の二面)に史料館所蔵の「飾扇」が多数展示されています。土牛、梅原、魁夷、遊亀ら、お馴染みの巨匠らの作品がずらりと勢揃いです。お出かけの際には覗いて見て下さい。

納豆の茶漬け、私も是非挑戦してみたいと思います。1月18日まで開催されています。

「日本・ポルトガル 修好150周年記念 没後50年 北大路魯山人展」

2009/12/27~2010/1/18

「57年ぶりにポルトガルより里帰りする壁画を含め、北大路魯山人芸術の全容」(高島屋HPより引用)を詳らかにします。日本橋高島屋で開催中の「没後50年 北大路魯山人展」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・没後50年を記念し、刻字、書、画、漆器など、魯山人の幅広い芸術活動を総覧する。作品全200点余。

・魯山人が顧問を務めた料亭「星岡茶寮」で用いられた食器30組を一堂に紹介。

・パナマ船籍「アンドレ・ディロン号」船室のための壁画、「桜」と「富士」を57年ぶりに日本で公開する。(高島屋会場のみ。)

恥ずかしながら彼のことを「美食家」ということ程度しか知らない私にとって、その創作の全体をまとめて見るのははじめてでしたが、どちらかと言うと例えば個々の食器よりも、彼に付随するエピソード云々に惹かれたような気がしました。星岡茶寮の料理人募集要領に「今日まで食物道楽で変人扱いを受けた人」と記したり、また納豆のお茶漬けなるものの作り方に熱弁を振るう(納豆はご飯の4分の1でなくてはならないそうです。)記述などは、その生き様の一端を伺い知るようで興味深いものがあります。あらゆる作陶に手を染め、次々と書などを展開する様相は、実に痛快でかつエネルギッシュでした。全く憎めません。

とは言え、幻の大作、「桜」と「富士」は相応に見応えがあります。荒々しい漆塗りの裾野が広がり、前景の木立と対峙する富士の姿は勇ましく、また光悦に倣って焼きものから貝などを花にはめこんだ「桜」はさながら等伯の楓図のような華々しさが感じられました。これらは月と太陽を表した金と銀の円が器を彩る「一閑張日月椀」同様、まさに桃山の絢爛な芸術を独自の視点で再興させたと言えるのかもしれません。

魯山人は器を「生きた器」と「死んだ器」に区別し、「料理は良くても容器が変なものでは快感を得ることが出来ない。」と述べたそうです。上でも触れた通り、私自身、彼の作陶の良さは分からなかったというのが実情ですが、いくつか紹介されていた料理を盛り合わせた器の写真を見ると、俄然に器自体も生気を持ち得ているような気がしてなりませんでした。さすがに「器は料理の着物。」と言い放っただけのことはあります。

ところで今回はいつもの夜間開館(18時~20時)がありません。閉場時間は全日18時(最終入場は17:30)です。またそれに伴い、恒例の夜間割引もありませんので十分にご注意下さい。

余談ですが、現在、高島屋の正面玄関横のショーウインドウ(玄関の右と左の二面)に史料館所蔵の「飾扇」が多数展示されています。土牛、梅原、魁夷、遊亀ら、お馴染みの巨匠らの作品がずらりと勢揃いです。お出かけの際には覗いて見て下さい。

納豆の茶漬け、私も是非挑戦してみたいと思います。1月18日まで開催されています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」 鉄道歴史展示室

旧新橋停車場 鉄道歴史展示室(港区東新橋1-5-3)

「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」(前期)

2009/12/8~2010/3/22(前期12/8~2/7、後期2/9~3/22)

旧新橋停車場鉄道歴史展示室で開催中の「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」へ行ってきました。

本展の概要を公式HPより引用します。

時代に衝撃を与えた歴史的なアーティストや中堅アーティストの、日本のみならず、海外へも作品が発信された12名の作品を紹介します。 今回は、アーティストたちの〔あの頃〕の過去の作品を前期、〔この頃〕の近作を後期、2期に分けて1点ずつ展示します。(一部引用)

また出品作家は以下の通りでした。

宮崎進/堂本尚郎/中村宏/郭徳俊/吉村芳生/イケムラレイコ/中村一美/小林正人/藤浪理恵子/夏目麻麦/元田久治/山田純嗣

絵画という共通の括りこそあるものの、世代もまちまちな12名の画家のグループ展ではありますが、少なくとも感覚的に受け止める限り、全体としてあまり違和感なく作品を楽しむことが出来ました。以下、早速、印象深かった作品をいくつか挙げてみます。

夏目麻麦「bitter-honey」(2003)

折重なる色彩の澱みの中へ沈み込むかのような女性像。形を象るはずの線は消え、面も揺らいで一種の影絵となったかのようなその儚い存在感が何とも愛おしい。

イケムラレイコ「ヤヌス」(1980)

キャプションがなければイケムラレイコの作品だとはまず分からない。青いストロークが走る力強い抽象世界には少々面食らった。

山田純嗣「on the table#201」(2005)

4枚のパネルに都会の高層ビル群が、お馴染みの独自技法「インタリオ・オン・フォト」によって描かれている。白く、また銀色を帯びて並ぶビルの光景は、まるで雪の降りしきるマンハッタンのようだ。

中村宏「車窓編 TYPE11」(1974)

汽車の中から見た景色が横長キャンバスに連なっていく。流れるゆく赤い車窓からは、仄かに道や橋などの具体的な事物が浮かび上がっていた。作品から伝わる疾走感が魅力的。

なお本展の会期は途中に一度、展示替えを挟む二期制です。現会期の前期は作家の過去作を、また2/9からの後期では近作を紹介します。(作家の入れ替えはありません。)上記の通り作家世代が異なるために各々の時代性を汲み取るのは困難ですが、個々の作家の変化に注視してみるのも面白いのではないでしょうか。もちろん後期も足を運ぶつもりです。

「あの頃」(前期・過去作)~2/7 / 「この頃」(後期・近作)2/9~3/22

前期展示は2月7日まで開催されています。入場は無料でした。

「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」(前期)

2009/12/8~2010/3/22(前期12/8~2/7、後期2/9~3/22)

旧新橋停車場鉄道歴史展示室で開催中の「現代絵画の展望 - 12人の地平線 - 」へ行ってきました。

本展の概要を公式HPより引用します。

時代に衝撃を与えた歴史的なアーティストや中堅アーティストの、日本のみならず、海外へも作品が発信された12名の作品を紹介します。 今回は、アーティストたちの〔あの頃〕の過去の作品を前期、〔この頃〕の近作を後期、2期に分けて1点ずつ展示します。(一部引用)

また出品作家は以下の通りでした。

宮崎進/堂本尚郎/中村宏/郭徳俊/吉村芳生/イケムラレイコ/中村一美/小林正人/藤浪理恵子/夏目麻麦/元田久治/山田純嗣

絵画という共通の括りこそあるものの、世代もまちまちな12名の画家のグループ展ではありますが、少なくとも感覚的に受け止める限り、全体としてあまり違和感なく作品を楽しむことが出来ました。以下、早速、印象深かった作品をいくつか挙げてみます。

夏目麻麦「bitter-honey」(2003)

折重なる色彩の澱みの中へ沈み込むかのような女性像。形を象るはずの線は消え、面も揺らいで一種の影絵となったかのようなその儚い存在感が何とも愛おしい。

イケムラレイコ「ヤヌス」(1980)

キャプションがなければイケムラレイコの作品だとはまず分からない。青いストロークが走る力強い抽象世界には少々面食らった。

山田純嗣「on the table#201」(2005)

4枚のパネルに都会の高層ビル群が、お馴染みの独自技法「インタリオ・オン・フォト」によって描かれている。白く、また銀色を帯びて並ぶビルの光景は、まるで雪の降りしきるマンハッタンのようだ。

中村宏「車窓編 TYPE11」(1974)

汽車の中から見た景色が横長キャンバスに連なっていく。流れるゆく赤い車窓からは、仄かに道や橋などの具体的な事物が浮かび上がっていた。作品から伝わる疾走感が魅力的。

なお本展の会期は途中に一度、展示替えを挟む二期制です。現会期の前期は作家の過去作を、また2/9からの後期では近作を紹介します。(作家の入れ替えはありません。)上記の通り作家世代が異なるために各々の時代性を汲み取るのは困難ですが、個々の作家の変化に注視してみるのも面白いのではないでしょうか。もちろん後期も足を運ぶつもりです。

「あの頃」(前期・過去作)~2/7 / 「この頃」(後期・近作)2/9~3/22

前期展示は2月7日まで開催されています。入場は無料でした。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」 国立能楽堂

国立能楽堂資料展示室(渋谷区千駄ヶ谷4-18-1)

「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」

2009/12/23-2010/2/21

国立能楽堂資料展示室で開催中の「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・細見美術館の館蔵品より「能」に由来する作品を展示。出品数は約40点。(会場は手狭な展示室一つ。)

・又兵衛(1)、宗達(1)、光悦(3)、光琳(1)、其一(4)、雪佳(7)の江戸絵画(カッコ内は出品数。)の他、作者不詳の「洛外図屏風」、織物、七宝などを紹介。

・大多数が通期で展示されるが、数点のみ展示替えあり。

# 鈴木其一「翁図」・「楽茶碗花鋏図」~1/24、池田弧邨「小鍛冶図屏風」・中村芳中「朝顔図」1/26~、酒井抱一「松風村雨図」2/9~

例えば昨年の日本橋高島屋など、最近は細見コレクションを目にする機会も多くなっていますが、「能」をキーワードを軸とすると驚くほど斬新に見えたのは私だけではないかもしれません。比較的詳細なキャプションは、能の素養がない者にも、作品の意味を新たに知らせてくれます。堪能出来ました。

前期中で全4点のうち半数が展示を終えてしまいますが、私が今回の主役として挙げたいのが鈴木其一です。おそらくは其一の師、抱一の属する酒井家の演能を描いたのではないかとされる「翁図」(前期)をはじめ、能の高砂をモチーフに、初日の出に従う高砂の松と住吉の浜を描いた「旭日・高砂図」(通期)など、文字通り「能」にまつわる作品は十分に見応えがありました。

またさらにもう一点、其一の弟子とも言われた無名の絵師、市川其融の「雪中常盤図」(通期)にも要注目です。これは平治物語より能の「常盤」に由来する作品ですが、その表具に師の其一を彷彿とさせる描表装が用いられています。実はだまし絵展でも出た作品とのことですが、画中に登場する常盤御前と牛若をはじめとした三人の子どもたちの衣装と、表具の雪松の紋様の色遣いの対比もまた鮮やかでした。

能の「俊寛」に借りた又兵衛作の「俊寛図」(通期)、そして一見、オーソドックスに洛外の景色を表しながらも、その内の四条河原の舞台にて葵上が演じられたシーンを取り入れた「洛外図屏風」(通期)など、点数こそ少ないものの、印象に深い作品も何点かありました。

もちろん絵画以外にも、能に関する文物、例えば舞台で用いられる被り物の飾りなども僅かながら展示されています。象嵌で紋様の示された「七宝 鳥兜文引手」の精緻な作り込みには目を見張るものがありました。

能楽堂にてこのような琳派関連の作品を紹介することは極めて稀だそうです。巡回展ではありません。

リストの他、内容を鑑みると割高(2500円)でしたが、図録も販売されていました。巻頭の文は河野元昭氏によるものです。

ところで本展に関連した特別講座が今月16日(土)に開催されます。当初は受付を昨年末に締め切る予定だったそうですが、この度、急遽延長され、最終の申し込みが1月12日までとなりました。(往復はがきで12日必着。無料。)興味のある方は申し込まれてはいかがでしょうか。

「特別講座 細見コレクションの世界」

細見良行(細見美術館館長)

田沢裕賀(東京国立博物館調査研究課絵画彫刻室長)

日時:1月16日 14時~16時

場所:国立能楽堂大講義室

定員:160名(多数の際は抽選。)

(門をくぐらずに左側の路地を進みます。)

(門をくぐらずに左側の路地を進みます。)

ちなみに会場は能楽堂内の資料展示室ですが、正面玄関口とは別の場所から入場しないとたどり着けません。ちょうど正面より向かって左手の路地を進んだ右側に事務室・展示室と書かれた玄関があります。そこが入口です。

(こちらが展示室の入口です。)

(こちらが展示室の入口です。)

2月21日まで開催されています。なお入場は無料でした。(チラシ拡大画像)

「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」

2009/12/23-2010/2/21

国立能楽堂資料展示室で開催中の「細見コレクション - 琳派にみる能 - 」へ行ってきました。

まずは本展の概要です。

・細見美術館の館蔵品より「能」に由来する作品を展示。出品数は約40点。(会場は手狭な展示室一つ。)

・又兵衛(1)、宗達(1)、光悦(3)、光琳(1)、其一(4)、雪佳(7)の江戸絵画(カッコ内は出品数。)の他、作者不詳の「洛外図屏風」、織物、七宝などを紹介。

・大多数が通期で展示されるが、数点のみ展示替えあり。

# 鈴木其一「翁図」・「楽茶碗花鋏図」~1/24、池田弧邨「小鍛冶図屏風」・中村芳中「朝顔図」1/26~、酒井抱一「松風村雨図」2/9~

例えば昨年の日本橋高島屋など、最近は細見コレクションを目にする機会も多くなっていますが、「能」をキーワードを軸とすると驚くほど斬新に見えたのは私だけではないかもしれません。比較的詳細なキャプションは、能の素養がない者にも、作品の意味を新たに知らせてくれます。堪能出来ました。

前期中で全4点のうち半数が展示を終えてしまいますが、私が今回の主役として挙げたいのが鈴木其一です。おそらくは其一の師、抱一の属する酒井家の演能を描いたのではないかとされる「翁図」(前期)をはじめ、能の高砂をモチーフに、初日の出に従う高砂の松と住吉の浜を描いた「旭日・高砂図」(通期)など、文字通り「能」にまつわる作品は十分に見応えがありました。

またさらにもう一点、其一の弟子とも言われた無名の絵師、市川其融の「雪中常盤図」(通期)にも要注目です。これは平治物語より能の「常盤」に由来する作品ですが、その表具に師の其一を彷彿とさせる描表装が用いられています。実はだまし絵展でも出た作品とのことですが、画中に登場する常盤御前と牛若をはじめとした三人の子どもたちの衣装と、表具の雪松の紋様の色遣いの対比もまた鮮やかでした。

能の「俊寛」に借りた又兵衛作の「俊寛図」(通期)、そして一見、オーソドックスに洛外の景色を表しながらも、その内の四条河原の舞台にて葵上が演じられたシーンを取り入れた「洛外図屏風」(通期)など、点数こそ少ないものの、印象に深い作品も何点かありました。

もちろん絵画以外にも、能に関する文物、例えば舞台で用いられる被り物の飾りなども僅かながら展示されています。象嵌で紋様の示された「七宝 鳥兜文引手」の精緻な作り込みには目を見張るものがありました。

能楽堂にてこのような琳派関連の作品を紹介することは極めて稀だそうです。巡回展ではありません。

リストの他、内容を鑑みると割高(2500円)でしたが、図録も販売されていました。巻頭の文は河野元昭氏によるものです。

ところで本展に関連した特別講座が今月16日(土)に開催されます。当初は受付を昨年末に締め切る予定だったそうですが、この度、急遽延長され、最終の申し込みが1月12日までとなりました。(往復はがきで12日必着。無料。)興味のある方は申し込まれてはいかがでしょうか。

「特別講座 細見コレクションの世界」

細見良行(細見美術館館長)

田沢裕賀(東京国立博物館調査研究課絵画彫刻室長)

日時:1月16日 14時~16時

場所:国立能楽堂大講義室

定員:160名(多数の際は抽選。)

(門をくぐらずに左側の路地を進みます。)

(門をくぐらずに左側の路地を進みます。)ちなみに会場は能楽堂内の資料展示室ですが、正面玄関口とは別の場所から入場しないとたどり着けません。ちょうど正面より向かって左手の路地を進んだ右側に事務室・展示室と書かれた玄関があります。そこが入口です。

(こちらが展示室の入口です。)

(こちらが展示室の入口です。)2月21日まで開催されています。なお入場は無料でした。(チラシ拡大画像)

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「コトホギス フジイフランソワ展」 新宿高島屋 美術画廊

高島屋新宿店10階 美術画廊(渋谷区千駄ヶ谷5-24-2)

「コトホギス フジイフランソワ展」

2009/12/30-2010/1/11

若冲に応挙、それに蘆雪などからモチーフを借り、絵画上に豊かな自然讃歌の世界を作り上げます。新宿高島屋美術画廊で開催中の「コトホギス フジイフランソワ展」へ行ってきました。

作家の情報などについては、昨年に豊田市美で開催された「綯交展」が参考になります。

「綯交展」@豊田市美術館

また今回の展示については同店のブログが有用です。出品作の写真も掲載されています。

フジイフランソワで、ゆく年くる年♪@新宿タカシマヤBlog

豊田市美の展示を見ていない私にとって、彼女の作品を意識して見るのはほぼ初めてでしたが、冒頭の「花火図 - 百合」からして引込まれたのは言うまでもありません。一見、琳派の絵師が手がけた百合の大作屏風絵(横は3mを超えています。)のようにも思えますが、良く細部へ目をこらすと、その花や茎の合間に、小さな昆虫のような奇怪な生き物たちが楽しそうに火を噴いて踊っていました。またもう一点、同じく大作で挙げておきたいのが、光琳の超名作、紅白梅図屏風のモチーフを引用した「ひょうひょう ひょう流」です。中央には波紋の描かれた川が流れる構図こそ光琳画と同様ですが、その周囲には原型を止めない彪などを連想させる珍獣たちが水浴びをするかの如く登場しています。そしてその獣たちの身体が変形し、曲線を描いて溶け出した先は、いつしか川と一体となって水と化していました。このシュールな構成は、原画の引用云々を超えた新たなる魅力があります。見事でした。

鏡餅をウサギに見立てた小品、それに初日の出を囲んで天女から動物たちが悠然と舞う「ヒノデコトホギス」など、正月に因んだ作品も多数紹介されています。また展示室入口には作家本人の新年に際したメッセージも掲示されていました。

宗達の蓮池水禽図のイメージから派生した「連連蓮池図」には思わず笑ってしまいました。モノトーンの蓮の下で悠然と泳ぐ水鳥は、もう一羽のある鳥を引き連れています。これは是非会場でお確かめ下さい。

一昨年の日経日本画展であまり印象に残らなかったのが不思議でなりません。また裂けたミカンの皮の中に押しこめられたウサギ、柳の枝と化したカエルなど、可愛らしい動物たちなどのモチーフの奥底に見え隠れする魑魅魍魎のグロテスクな世界もまたユニークでした。

1月11日までの開催です。これはおすすめします。

「コトホギス フジイフランソワ展」

2009/12/30-2010/1/11

若冲に応挙、それに蘆雪などからモチーフを借り、絵画上に豊かな自然讃歌の世界を作り上げます。新宿高島屋美術画廊で開催中の「コトホギス フジイフランソワ展」へ行ってきました。

作家の情報などについては、昨年に豊田市美で開催された「綯交展」が参考になります。

「綯交展」@豊田市美術館

また今回の展示については同店のブログが有用です。出品作の写真も掲載されています。

フジイフランソワで、ゆく年くる年♪@新宿タカシマヤBlog

豊田市美の展示を見ていない私にとって、彼女の作品を意識して見るのはほぼ初めてでしたが、冒頭の「花火図 - 百合」からして引込まれたのは言うまでもありません。一見、琳派の絵師が手がけた百合の大作屏風絵(横は3mを超えています。)のようにも思えますが、良く細部へ目をこらすと、その花や茎の合間に、小さな昆虫のような奇怪な生き物たちが楽しそうに火を噴いて踊っていました。またもう一点、同じく大作で挙げておきたいのが、光琳の超名作、紅白梅図屏風のモチーフを引用した「ひょうひょう ひょう流」です。中央には波紋の描かれた川が流れる構図こそ光琳画と同様ですが、その周囲には原型を止めない彪などを連想させる珍獣たちが水浴びをするかの如く登場しています。そしてその獣たちの身体が変形し、曲線を描いて溶け出した先は、いつしか川と一体となって水と化していました。このシュールな構成は、原画の引用云々を超えた新たなる魅力があります。見事でした。

鏡餅をウサギに見立てた小品、それに初日の出を囲んで天女から動物たちが悠然と舞う「ヒノデコトホギス」など、正月に因んだ作品も多数紹介されています。また展示室入口には作家本人の新年に際したメッセージも掲示されていました。

宗達の蓮池水禽図のイメージから派生した「連連蓮池図」には思わず笑ってしまいました。モノトーンの蓮の下で悠然と泳ぐ水鳥は、もう一羽のある鳥を引き連れています。これは是非会場でお確かめ下さい。

一昨年の日経日本画展であまり印象に残らなかったのが不思議でなりません。また裂けたミカンの皮の中に押しこめられたウサギ、柳の枝と化したカエルなど、可愛らしい動物たちなどのモチーフの奥底に見え隠れする魑魅魍魎のグロテスクな世界もまたユニークでした。

1月11日までの開催です。これはおすすめします。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

2010年1月の予定

カレンダーのせいか、何となく短いお正月だった気もしますが、いつものように今月中に見たい展示を挙げてみました。

展覧会

・「まばゆい、がらんどう」 東京藝術大学大学美術館 (1/6~1/20)

#イベント「Sweet Mellow Night with 《GINGA》」 整理券方式先着順 1/16 17:30~20:00

・「オブジェの方へ - 変貌する「本」の世界」 うらわ美術館 (~1/24)

・「没後10年記念 東山魁夷と昭和の日本画」 山種美術館 (~1/31)

・「江戸の粋・明治の技 柴田是真の漆×絵」 三井記念美術館 (~2/7)

・「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン/日本の新進作家展vol.8/躍動するイメージ」 東京都写真美術館 (~2/7)

#対談「石川直樹×山崎ナオコーラ」 整理券方式先着順 1/30 14:00~16:00

・「小村雪岱とその時代」 埼玉県立近代美術館 (~2/14)

#講演会「昭和の春信・小村雪岱を応援する」(山下裕二) 先着順 1/31 15:00~

・「ターナーから印象派へ 光の中の自然」 府中市美術館 (~2/14)

・「ウィリアム・ケントリッジ」 東京国立近代美術館 (~2/14)

・「レベッカ・ホルン展」 東京都現代美術館 (~2/14)

#対談「レベッカ・ホルンをめぐって」(半田真規・長谷川祐子) 先着順 1/14 16:00

・「斎藤真一 - 瞽女と哀愁の旅路」 武蔵野市立吉祥寺美術館 (~2/21)

・「相笠昌義展 - 日常生活」 損保ジャパン東郷青児美術館 (1/9~2/21)

・「細見コレクション - 琳派にみる能」 国立能楽堂 (~2/21)

・「束芋 断面の世代」 横浜美術館(~3/3)

#講演会「束芋の世界を横断する」(逢坂恵理子) 先着順 1/30 15:00~16:30

・「イタリアの印象派 マッキアイオーリ」 東京都庭園美術館 (1/16~3/14)

・「マリー・ローランサンの扇」 川村記念美術館(1/26~3/28)

・「ボルゲーゼ美術館展」 東京都美術館 (1/16~4/4)

#講演会「作者を捜せ!ボルゲーゼ美術館と二人の目利き」(岡田温司) 整理券方式先着順 1/16 14:00~

ギャラリー

・「コトホギス フジイフランソワ展」 新宿高島屋美術画廊 (~1/11)

・「前原冬樹 - いろはにほへどちりぬるを」 YOKOI FINE ART (1/8~1/30)

・「TWS-Emerging 131 柴田英里」 TWS本郷 (1/9~1/31)

・「第4回shiseido art egg 曽谷朝絵」 資生堂ギャラリー (1/8~1/31)

・「変成態-リアルな現代の物質性展 vol.7 鬼頭健吾」 gallery αM(1/16~2/13)

・「山口英紀展」 新生堂(1/27~2/19)

・「小池一馬 - 瞬き」 hpgrp GALLERY東京 (1/22~2/19)

・「移動 ~無人島 in 高円寺での最初で最後のグループ展」 無人島プロダクション(1/20~2/20)

コンサート

未定

もちろん到底全て行けるわけありませんが、今回から気になる対談などもメモしておくことにしました。今年はそうしたイベントにももう少し積極的に参加していきたいです。

今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「まばゆい、がらんどう」 東京藝術大学大学美術館 (1/6~1/20)

#イベント「Sweet Mellow Night with 《GINGA》」 整理券方式先着順 1/16 17:30~20:00

・「オブジェの方へ - 変貌する「本」の世界」 うらわ美術館 (~1/24)

・「没後10年記念 東山魁夷と昭和の日本画」 山種美術館 (~1/31)

・「江戸の粋・明治の技 柴田是真の漆×絵」 三井記念美術館 (~2/7)

・「木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン/日本の新進作家展vol.8/躍動するイメージ」 東京都写真美術館 (~2/7)

#対談「石川直樹×山崎ナオコーラ」 整理券方式先着順 1/30 14:00~16:00

・「小村雪岱とその時代」 埼玉県立近代美術館 (~2/14)

#講演会「昭和の春信・小村雪岱を応援する」(山下裕二) 先着順 1/31 15:00~

・「ターナーから印象派へ 光の中の自然」 府中市美術館 (~2/14)

・「ウィリアム・ケントリッジ」 東京国立近代美術館 (~2/14)

・「レベッカ・ホルン展」 東京都現代美術館 (~2/14)

#対談「レベッカ・ホルンをめぐって」(半田真規・長谷川祐子) 先着順 1/14 16:00

・「斎藤真一 - 瞽女と哀愁の旅路」 武蔵野市立吉祥寺美術館 (~2/21)

・「相笠昌義展 - 日常生活」 損保ジャパン東郷青児美術館 (1/9~2/21)

・「細見コレクション - 琳派にみる能」 国立能楽堂 (~2/21)

・「束芋 断面の世代」 横浜美術館(~3/3)

#講演会「束芋の世界を横断する」(逢坂恵理子) 先着順 1/30 15:00~16:30

・「イタリアの印象派 マッキアイオーリ」 東京都庭園美術館 (1/16~3/14)

・「マリー・ローランサンの扇」 川村記念美術館(1/26~3/28)

・「ボルゲーゼ美術館展」 東京都美術館 (1/16~4/4)

#講演会「作者を捜せ!ボルゲーゼ美術館と二人の目利き」(岡田温司) 整理券方式先着順 1/16 14:00~

ギャラリー

・「コトホギス フジイフランソワ展」 新宿高島屋美術画廊 (~1/11)

・「前原冬樹 - いろはにほへどちりぬるを」 YOKOI FINE ART (1/8~1/30)

・「TWS-Emerging 131 柴田英里」 TWS本郷 (1/9~1/31)

・「第4回shiseido art egg 曽谷朝絵」 資生堂ギャラリー (1/8~1/31)

・「変成態-リアルな現代の物質性展 vol.7 鬼頭健吾」 gallery αM(1/16~2/13)

・「山口英紀展」 新生堂(1/27~2/19)

・「小池一馬 - 瞬き」 hpgrp GALLERY東京 (1/22~2/19)

・「移動 ~無人島 in 高円寺での最初で最後のグループ展」 無人島プロダクション(1/20~2/20)

コンサート

未定

もちろん到底全て行けるわけありませんが、今回から気になる対談などもメモしておくことにしました。今年はそうしたイベントにももう少し積極的に参加していきたいです。

今月も宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「清方の正月 羽子板展」 鎌倉市鏑木清方記念美術館

鎌倉市鏑木清方記念美術館(神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25)

「清方の正月 羽子板展」

2009/12/22-2010/1/24

鎌倉市鏑木清方記念美術館で開催中の「清方の正月 羽子板展」へ行ってきました。

手狭なスペースながらも毎度テーマを変え、良質のコレクションにて入館者を楽しませる同美術館ですが、今回はタイトルの如く正月に因み、清方に取材した数々の羽子板作がいくつか登場しています。中でも核となるのが、ちょうどサントリー美術館の回顧展で原画が出品されている、「明治風俗十二ヶ月」に他なりません。一月から十二月まで、清方が春章に模して描いた風俗画の連作シリーズを、今度は押絵師の永井周山が若干構成に手を加えた上で羽子板に写しかえました。既にサントリー美術館へ行かれた方は、その記憶を頼りに、原画と羽子板の相違点を楽しまれては如何でしょうか。六月の「金魚屋」など、登場人物の立ち位置などを比較するのもまた一興でした。

もちろん羽子板の他にも、挿絵画家としてもキャリアを築いた清方ならではの雑誌口絵、また木版なども展示されています。中でも秀逸なのは、「講談雑誌口絵」の「初夢」でした。やや笑みもこぼれた表情をした和装の女性が一人、髪に手をやって佇む様子は、まさに夢二の世界をも連想させる大正ロマンの世界に他なりません。他、松や梅などを描いた風呂敷など、正月気分を盛り上げる作品も数点紹介されていました。

私として嬉しかったのは伊東深水の見慣れない羽子板が展示されていたことです。こちらも楽しめました。

八幡宮への参拝とあわせてのお出かけも良いかもしれません。私の経験から言えば、清方美術館は鎌倉界隈の混雑とはあまり関係することなく、比較的静かに作品と接することが出来ます。

今月24日までの開催です。

「清方の正月 羽子板展」

2009/12/22-2010/1/24

鎌倉市鏑木清方記念美術館で開催中の「清方の正月 羽子板展」へ行ってきました。

手狭なスペースながらも毎度テーマを変え、良質のコレクションにて入館者を楽しませる同美術館ですが、今回はタイトルの如く正月に因み、清方に取材した数々の羽子板作がいくつか登場しています。中でも核となるのが、ちょうどサントリー美術館の回顧展で原画が出品されている、「明治風俗十二ヶ月」に他なりません。一月から十二月まで、清方が春章に模して描いた風俗画の連作シリーズを、今度は押絵師の永井周山が若干構成に手を加えた上で羽子板に写しかえました。既にサントリー美術館へ行かれた方は、その記憶を頼りに、原画と羽子板の相違点を楽しまれては如何でしょうか。六月の「金魚屋」など、登場人物の立ち位置などを比較するのもまた一興でした。

もちろん羽子板の他にも、挿絵画家としてもキャリアを築いた清方ならではの雑誌口絵、また木版なども展示されています。中でも秀逸なのは、「講談雑誌口絵」の「初夢」でした。やや笑みもこぼれた表情をした和装の女性が一人、髪に手をやって佇む様子は、まさに夢二の世界をも連想させる大正ロマンの世界に他なりません。他、松や梅などを描いた風呂敷など、正月気分を盛り上げる作品も数点紹介されていました。

私として嬉しかったのは伊東深水の見慣れない羽子板が展示されていたことです。こちらも楽しめました。

八幡宮への参拝とあわせてのお出かけも良いかもしれません。私の経験から言えば、清方美術館は鎌倉界隈の混雑とはあまり関係することなく、比較的静かに作品と接することが出来ます。

今月24日までの開催です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「博物館に初もうで」 東京国立博物館

東京国立博物館・本館(台東区上野公園13-9)

「博物館に初もうで」

1/2-1/31

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで」へ行ってきました。

華やいだお正月の気分を美術館(博物館)で味わうのには、ここ東博が最も手軽な場所と言えるかもしれません。館内での寅年に因んだ平常展の特別展示はもちろんのこと、屋外での和太鼓や獅子舞など、各種イベントも活気づいて来場者を盛り上げていました。

正面内池前での和太鼓演奏。好天にも恵まれたからでしょうか。例年よりも入場者が多いように思われました。

同じく本館前での仙丸のパフォーマンスショー。曲芸が正月ムードを演出します。

本館2階の特別2室では、恒例の干支に関連した「新春特別展示 寅の巻」が開催されています。ここでは東洋美術でお馴染みとなった虎をモチーフとした絵画、工芸品などが、全35点ほど展示されていました。なおそれらは平常展内ということで一部を除き、撮影が可能です。以下にいくつか展示作をご紹介したいと思います。

円山応挙「虎図」(江戸時代)

若き応挙の描いた颯爽たる虎の姿です。とは言え、ずんぐりした猫のような体つきが何とも微笑ましく思えました。

歌川国芳「二十四孝童子鑑・揚香」、渓斎英泉「月に虎」、歌川豊国「竹に虎」(江戸時代)

浮世絵師の虎モチーフ画三点。一番右の豊国の作は中国絵画に由来する日本の水墨に倣っているそうです。

「胸背」(朝鮮時代・19世紀)

朝鮮王朝時代に使われた官服の胸背です。武官用とのことで、勇猛さを表す豹(当時は虎とヒョウがあまり区別されませんでした。)が描かれています。

「白釉鉄絵虎形枕」(金~元時代・12~13世紀)

中国では一般的だったという陶製の虎型枕です。虎は魔除けとして重宝されたそうです。

「牡丹虎蒔絵硯箱」(江戸時代)

硯箱では見慣れないモチーフではないでしょうか。ガラスをはめた虎が蒔絵で表されていました。

ちなみに同じく本館の1階、特5室で現在開催中の土偶展は予想以上の人出で賑わっていました。こちらの展示の様子は先日、プレビュー時の記事をまとめてありますので宜しければご参照下さい。

「国宝 土偶展」 東京国立博物館(会場風景など。)

また本日はじまったTNM&TOPPANミュージアムシアターでの「洛中洛外図屏風舟木本」もあわせて拝見してきました。この日は11時の段階で15時までの回が受付終了となっているなど人気も上々だったようですが、こちらは別途改めて感想を書きたいと思います。(舟木本そのものは1月13日より本館7室で公開予定。)

和太鼓や獅子舞などのイベントは明日も行われます。現在、平成館は等伯展準備のため休館中ですが、明日も好天が予想されるとのことで、東博でお正月気分を堪能してみるのはいかがでしょうか。(寛永寺の特別拝観もあり。15時まで。)

「新春特別展示 寅の巻」は1月末日までの開催です。

*関連エントリ(2月23日より平成館で開催予定の「長谷川等伯展」情報)

「没後400年 特別展 長谷川等伯」 記者発表会

「博物館に初もうで」

1/2-1/31

東京国立博物館で開催中の「博物館に初もうで」へ行ってきました。

華やいだお正月の気分を美術館(博物館)で味わうのには、ここ東博が最も手軽な場所と言えるかもしれません。館内での寅年に因んだ平常展の特別展示はもちろんのこと、屋外での和太鼓や獅子舞など、各種イベントも活気づいて来場者を盛り上げていました。

正面内池前での和太鼓演奏。好天にも恵まれたからでしょうか。例年よりも入場者が多いように思われました。

同じく本館前での仙丸のパフォーマンスショー。曲芸が正月ムードを演出します。

本館2階の特別2室では、恒例の干支に関連した「新春特別展示 寅の巻」が開催されています。ここでは東洋美術でお馴染みとなった虎をモチーフとした絵画、工芸品などが、全35点ほど展示されていました。なおそれらは平常展内ということで一部を除き、撮影が可能です。以下にいくつか展示作をご紹介したいと思います。

円山応挙「虎図」(江戸時代)

若き応挙の描いた颯爽たる虎の姿です。とは言え、ずんぐりした猫のような体つきが何とも微笑ましく思えました。

歌川国芳「二十四孝童子鑑・揚香」、渓斎英泉「月に虎」、歌川豊国「竹に虎」(江戸時代)

浮世絵師の虎モチーフ画三点。一番右の豊国の作は中国絵画に由来する日本の水墨に倣っているそうです。

「胸背」(朝鮮時代・19世紀)

朝鮮王朝時代に使われた官服の胸背です。武官用とのことで、勇猛さを表す豹(当時は虎とヒョウがあまり区別されませんでした。)が描かれています。

「白釉鉄絵虎形枕」(金~元時代・12~13世紀)

中国では一般的だったという陶製の虎型枕です。虎は魔除けとして重宝されたそうです。

「牡丹虎蒔絵硯箱」(江戸時代)

硯箱では見慣れないモチーフではないでしょうか。ガラスをはめた虎が蒔絵で表されていました。

ちなみに同じく本館の1階、特5室で現在開催中の土偶展は予想以上の人出で賑わっていました。こちらの展示の様子は先日、プレビュー時の記事をまとめてありますので宜しければご参照下さい。

「国宝 土偶展」 東京国立博物館(会場風景など。)

また本日はじまったTNM&TOPPANミュージアムシアターでの「洛中洛外図屏風舟木本」もあわせて拝見してきました。この日は11時の段階で15時までの回が受付終了となっているなど人気も上々だったようですが、こちらは別途改めて感想を書きたいと思います。(舟木本そのものは1月13日より本館7室で公開予定。)

和太鼓や獅子舞などのイベントは明日も行われます。現在、平成館は等伯展準備のため休館中ですが、明日も好天が予想されるとのことで、東博でお正月気分を堪能してみるのはいかがでしょうか。(寛永寺の特別拝観もあり。15時まで。)

「新春特別展示 寅の巻」は1月末日までの開催です。

*関連エントリ(2月23日より平成館で開催予定の「長谷川等伯展」情報)

「没後400年 特別展 長谷川等伯」 記者発表会

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

謹賀新年 2010

新年明けましておめでとうございます。

本年も皆様にとって素晴らしい一年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

お正月はいかがお過ごしでしょうか。早々に美術館巡りという方もいらっしゃるかもしれませんが、年始の開館情報についてはART-iTの記事も一部参考になりました。

年末年始に観られる展覧会(12.28-1.3)@ART iT: News

その他、オリエント博物館、上野の森美術館は年末年始無休、それにニューオータニ美術館の「新春展」も1/1より始まるようです。

また新春早々に各種イベントを用意している美術館があります。以下にいくつかリストアップしました。

1/1~

・ポーラ美術館 「A Day in the Museum」(ボナールの庭、マティスの室内展)

1/2は無料入館日。アンケートに答えると抽選30名でカレンダープレゼント。

・古代オリエント博物館 「吉村作治の新発見!エジプト展」

1/1~1/3は小・中学生入場無料。

1/2~

・川村記念美術館 「静寂と色彩 月光のアンフラマンス」

1/2と1/3の先着50名にお年賀プレゼント。

・国立科学博物館 (通常展示他)

1/2~1/7に新春サイエンススクエアを開催。

・東京国立博物館 「博物館に初もうで」(土偶展/平常展)

1/2と1/3に和太鼓演奏や獅子舞。「東博トラめぐり」イベント。

・江戸東京博物館 「えどはくでお正月」(いけばな展/平常展)

1/2と1/3に無料の寄席。1/2~1/4の常設展示室先着入場200名に所蔵絵はがきプレゼント。

・東京国立近代美術館 「A Day in the Museum」(所蔵品展/ウィリアム・ケントリッジ展)

1/2は所蔵作品展が無料(ケントリッジは対象外)。またオリジナル鉛筆、過去展の図録(数量限定)のプレゼント。

・サントリー美術館 「清方ノスタルジア」

1/2の先着100名にオリジナルワイド版ポストカードプレゼント。

・東京都写真美術館 「写美のお正月2010」(木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン/日本の新進作家展他)

1/2は観覧無料。(1/3は入場料2割引)その他、写美グッズのあたるクイズや雅楽演奏あり。

・横浜美術館「束芋展」

ミュージアムショップでの福袋販売。ブックセール。

近場ではともかく企画展完全無料の写美が目を引きます。1月2日は恵比寿へお出かけの方も多いのではないでしょうか。

それでは本年もこの「はろるど・わーど」をどうぞ宜しくお願いします。

本年も皆様にとって素晴らしい一年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。

お正月はいかがお過ごしでしょうか。早々に美術館巡りという方もいらっしゃるかもしれませんが、年始の開館情報についてはART-iTの記事も一部参考になりました。

年末年始に観られる展覧会(12.28-1.3)@ART iT: News

その他、オリエント博物館、上野の森美術館は年末年始無休、それにニューオータニ美術館の「新春展」も1/1より始まるようです。

また新春早々に各種イベントを用意している美術館があります。以下にいくつかリストアップしました。

1/1~

・ポーラ美術館 「A Day in the Museum」(ボナールの庭、マティスの室内展)

1/2は無料入館日。アンケートに答えると抽選30名でカレンダープレゼント。

・古代オリエント博物館 「吉村作治の新発見!エジプト展」

1/1~1/3は小・中学生入場無料。

1/2~

・川村記念美術館 「静寂と色彩 月光のアンフラマンス」

1/2と1/3の先着50名にお年賀プレゼント。

・国立科学博物館 (通常展示他)

1/2~1/7に新春サイエンススクエアを開催。

・東京国立博物館 「博物館に初もうで」(土偶展/平常展)

1/2と1/3に和太鼓演奏や獅子舞。「東博トラめぐり」イベント。

・江戸東京博物館 「えどはくでお正月」(いけばな展/平常展)

1/2と1/3に無料の寄席。1/2~1/4の常設展示室先着入場200名に所蔵絵はがきプレゼント。

・東京国立近代美術館 「A Day in the Museum」(所蔵品展/ウィリアム・ケントリッジ展)

1/2は所蔵作品展が無料(ケントリッジは対象外)。またオリジナル鉛筆、過去展の図録(数量限定)のプレゼント。

・サントリー美術館 「清方ノスタルジア」

1/2の先着100名にオリジナルワイド版ポストカードプレゼント。

・東京都写真美術館 「写美のお正月2010」(木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン/日本の新進作家展他)

1/2は観覧無料。(1/3は入場料2割引)その他、写美グッズのあたるクイズや雅楽演奏あり。

・横浜美術館「束芋展」

ミュージアムショップでの福袋販売。ブックセール。

近場ではともかく企画展完全無料の写美が目を引きます。1月2日は恵比寿へお出かけの方も多いのではないでしょうか。

それでは本年もこの「はろるど・わーど」をどうぞ宜しくお願いします。

コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |