都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.2・レクチャー) 川村記念美術館

川村記念美術館(千葉県佐倉市坂戸631)

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.2・レクチャー)

9/4-12/12

少し時間があいてしまいましたが「Vol.1」(速報写真)に続きます。川村記念美術館で開催中の「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」のプレスプレビューに参加してきました。

展示の概要、会場の風景などは前回のエントリでも簡単に紹介しています。 宜しければご覧ください。

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.1・速報写真) 川村記念美術館

さて今回はプレビュー時に行われた前田希世子学芸員のレクチャーについてまとめてみます。ご鑑賞の参考になれば幸いです。

*解説中の前田学芸員

展示のプランについて

川村記念美術館で初めてのニューマン展。一度やりたいと思っていた。

作品は必ずしも時系列に並べているわけではない。各作品に合うスペースを探して展示している。

章解説などをなるべく取っ払った。かわりに鑑賞のヒントになりうるニューマン自身の言葉を紹介している。

一般的に抽象絵画はタイトルに意味を持ち得ないことが多いが、ニューマンは作品のメタファーになっていることがある。よって見る人とのつながりを考え、タイトルを目立つ位置に掲示することにした。

ニューマンとは~画面の中の感情をくみ取る~

ニューマンは1905年にニューヨーク生まれた、アメリカ現代美術を代表する作家である。

ポロックやロスコらのNYスクールの作家はいわゆる田舎出身の者が多いが、ニューマンは紛れもなくニューヨークの出身である。

抽象平面に線を引いたものなど、一般的にミニマルで感情移入しにくい作家という印象があるが、今回はむしろ画面の中の心情を汲み取れるような展示を試みた。

存在せよ1~ニューマンをニューマンたらしめた作品~

バーネット・ニューマン「存在せよ1」1949年 油彩、カンヴァス メニル・コレクション、ヒューストン

自らのスタイルを確立したニューマンの出発点の作品である。

大きなキャンバスに一本の細い線(ジップ)が描かれている。見る側はまず最初の軸として中央のジップに目線をあわせ、そこから左右に開かれた赤い面へ視点を移すことになる。

タッチが画面の中央部だけでなく全体に同じ重さをもって表されていることが分かる。

ニューマン画においてこの筆の痕跡は大変に重要だ。

ジップは中心線というよりも見る者に何かを語りかけるものであり、また自分の存在を露にする一種のアピールとしての装置ではないだろうか。

2002年にフィラデルフィア美術館とテートモダンでニューマンの展覧会があったが、その時は修復中で出品されなかった。久々の公開である。

ジップのスタイルをとる前のニューマン

バーネット・ニューマン「無題」1944年 ワックスクレヨン、オイルクレヨン、紙 バーネット&アナリー・ニューマン財団 他

ニューマンのジップスタイル以前の作品を展覧する。

3点のクレヨン画。ニューマンがマサチューセッツで休暇中に描いた。

1948年にジップのスタイルを確立したニューマンは、こうした初期の作品を気に入らないものとして殆ど破棄してしまった。本作はニューマンの妻によって残された僅かなものの貴重な数点である。

作品からはシュルレアリスムの影響が感じられる。まるで生物がうごめいているようなモチーフはジップ後のニューマンと全く関係が見られないが、クレヨンの塗り方や紙の質感へのこだわりはあまり変わらないかもしれない。

ニューマンは後、自らの1940年代の絵は死んでいると言って憚らなかった。

異教的空虚~シュルレアリスム~

バーネット・ニューマン「異教的空虚」1946年 油彩、カンヴァス ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ニューマン初期の油彩の作品。ここでも注目したいのは絵具の多彩な塗り方である。

黒の絵具によって中央の円が描かれ、その周縁を厚塗りのペパーミントグリーンが埋めている。この部分はナイフで絵具が置かれている。また赤い部分は引っかき傷のようなタッチで表されている。

ニューマンはキャンバスに絵具をどう置くのかについて強い関心を払っていたことが見て取れる。

18の詩編~版画~

バーネット・ニューマン 「18の詩篇」題扉」1963-64年 リトグラフ、紙 富士ゼロックス株式会社 他

様々な色面にジップをのせた一連の版画作品。

ジップと色を変えることで多様な表情を引き出すことに成功している。

元々のタイプは多くないが、石や紙の種類、またサイズから色を変えている。

ジップを含め、紙、色の変化で作品全体の印象がどう変わるのかが良く分かるのではないだろうか。

また色には思いがけないほど立体感があることにも注目したい。

ニューマンはこれらの作品を「一枚一枚手に取るように見るべきものだ。」と額装を許さなかった。

夜の女王1~縦のスタイル~

バーネット・ニューマン「夜の女王1」1951年 油彩、カンヴァス 国立国際美術館

国立国際美術館の所蔵品。国内にあるニューマンの油彩画は本館の「アンナの光」とこの作品だけである。

タイトルはモーツァルトの「魔笛」のソプラノの主役と同じ。深い紺色は夜をイメージさせる。また縦に伸びる長く白いジップは、オペラの夜の女王における音階を上がっていくアリアを連想させはしないだろうか。

上から下へ進むジップは空間を支配している。縦に長いこのスタイルの代表的作品と呼んでいいだろう。

名1~ジップと運動~

バーネット・ニューマン「名1」1949年 油彩、マグナ、カンヴァス ダロス・コレクション、スイス

ジップが4本あるが、その塗り方が違うことに注目したい。

太いものは比較的均一に、また細いものは強弱がつけられていることが分かる。また一番右のジップはマスキングテープを使っている。

グレーの色面は刷毛で描いたような質感が追求されている。

ジップを様々な間隔で描くことにより、画面全体にいくつかの長方形と正方形を生み出している。

どのジップを中央に捉えるかによって、左右に開かれる形が変わっていく様子が興味深い。

そういった意味でジップの作品の中でも特に動きのあるものだと言えるだろう。

ここ2~ニューマンの珍しい彫刻~

バーネット・ニューマン「ここ2」1965年 コルテン鋼 ダロス・コレクション、スイス

珍しいニューマンの彫刻作品。棒が縦方向へと力強く伸ばされている。

ニューマンにおける作品の正面性は極めて重要。

作品の正面に立った時、背景の壁が白いキャンバスに、そして棒がジップを表しているように見える。

ジップの世界を三次元として表した作品だとも言えるのではないか。

アンナの光~畢竟の大作~

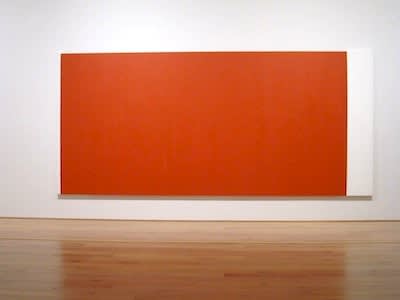

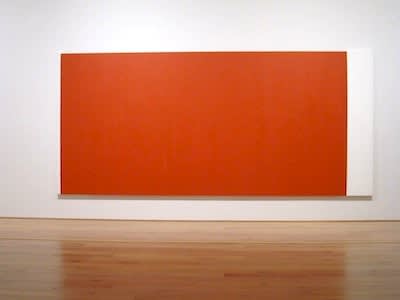

バーネット・ニューマン「アンナの光」1968年 川村記念美術館

母アンナの死後3年経って描かれた作品。

大きなキャンバスに赤い色面が広がっていく。

一見、赤一色の平面は表情がないようにも思えるが、これも目を凝らすと刷毛の痕跡が残っていることが分かる。

タッチのざわめき、また繊細な色の移ろいからは、作品に込められている微妙な情感を感じとれるのではないだろうか。

見る人を包み込むような色彩は両端の白いジップによってさらに際立った。

常設では窓から自然光の差し込む空間に作品を置いているが、今回は完全人工光のみのホワイトキューブに展示している。(天窓も閉じてある。)

また空間そのものは常設よりも左右に広い。

赤の色彩、また表面の質感がさらに前面に押し出されるのではないだろうか。

この空間で作品そのものとじっくり向かい合って欲しい。

以上です。冒頭に展示の大まかな概要を説明した上で、個々の作品の解説が続くという流れになっていました。なおさらに突っ込んだ内容などについては前田学芸員のギャラリートークに参加されるのも良いかもしれません

学芸員によるギャラリートーク 12/3(金) 14:00-15:00(先着40名)

現在、同館ご自慢の園内では木々が色づき始めているそうです。(自然散策路)私も散歩をかねてそろそろ再訪したいと思います。

9/1より、東京駅と川村記念美術館を結ぶ高速バス路線が開通します。

12月12日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.2・レクチャー)

9/4-12/12

少し時間があいてしまいましたが「Vol.1」(速報写真)に続きます。川村記念美術館で開催中の「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」のプレスプレビューに参加してきました。

展示の概要、会場の風景などは前回のエントリでも簡単に紹介しています。 宜しければご覧ください。

「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」(Vol.1・速報写真) 川村記念美術館

さて今回はプレビュー時に行われた前田希世子学芸員のレクチャーについてまとめてみます。ご鑑賞の参考になれば幸いです。

*解説中の前田学芸員

展示のプランについて

川村記念美術館で初めてのニューマン展。一度やりたいと思っていた。

作品は必ずしも時系列に並べているわけではない。各作品に合うスペースを探して展示している。

章解説などをなるべく取っ払った。かわりに鑑賞のヒントになりうるニューマン自身の言葉を紹介している。

一般的に抽象絵画はタイトルに意味を持ち得ないことが多いが、ニューマンは作品のメタファーになっていることがある。よって見る人とのつながりを考え、タイトルを目立つ位置に掲示することにした。

ニューマンとは~画面の中の感情をくみ取る~

ニューマンは1905年にニューヨーク生まれた、アメリカ現代美術を代表する作家である。

ポロックやロスコらのNYスクールの作家はいわゆる田舎出身の者が多いが、ニューマンは紛れもなくニューヨークの出身である。

抽象平面に線を引いたものなど、一般的にミニマルで感情移入しにくい作家という印象があるが、今回はむしろ画面の中の心情を汲み取れるような展示を試みた。

存在せよ1~ニューマンをニューマンたらしめた作品~

バーネット・ニューマン「存在せよ1」1949年 油彩、カンヴァス メニル・コレクション、ヒューストン

自らのスタイルを確立したニューマンの出発点の作品である。

大きなキャンバスに一本の細い線(ジップ)が描かれている。見る側はまず最初の軸として中央のジップに目線をあわせ、そこから左右に開かれた赤い面へ視点を移すことになる。

タッチが画面の中央部だけでなく全体に同じ重さをもって表されていることが分かる。

ニューマン画においてこの筆の痕跡は大変に重要だ。

ジップは中心線というよりも見る者に何かを語りかけるものであり、また自分の存在を露にする一種のアピールとしての装置ではないだろうか。

2002年にフィラデルフィア美術館とテートモダンでニューマンの展覧会があったが、その時は修復中で出品されなかった。久々の公開である。

ジップのスタイルをとる前のニューマン

バーネット・ニューマン「無題」1944年 ワックスクレヨン、オイルクレヨン、紙 バーネット&アナリー・ニューマン財団 他

ニューマンのジップスタイル以前の作品を展覧する。

3点のクレヨン画。ニューマンがマサチューセッツで休暇中に描いた。

1948年にジップのスタイルを確立したニューマンは、こうした初期の作品を気に入らないものとして殆ど破棄してしまった。本作はニューマンの妻によって残された僅かなものの貴重な数点である。

作品からはシュルレアリスムの影響が感じられる。まるで生物がうごめいているようなモチーフはジップ後のニューマンと全く関係が見られないが、クレヨンの塗り方や紙の質感へのこだわりはあまり変わらないかもしれない。

ニューマンは後、自らの1940年代の絵は死んでいると言って憚らなかった。

異教的空虚~シュルレアリスム~

バーネット・ニューマン「異教的空虚」1946年 油彩、カンヴァス ワシントン・ナショナル・ギャラリー

ニューマン初期の油彩の作品。ここでも注目したいのは絵具の多彩な塗り方である。

黒の絵具によって中央の円が描かれ、その周縁を厚塗りのペパーミントグリーンが埋めている。この部分はナイフで絵具が置かれている。また赤い部分は引っかき傷のようなタッチで表されている。

ニューマンはキャンバスに絵具をどう置くのかについて強い関心を払っていたことが見て取れる。

18の詩編~版画~

バーネット・ニューマン 「18の詩篇」題扉」1963-64年 リトグラフ、紙 富士ゼロックス株式会社 他

様々な色面にジップをのせた一連の版画作品。

ジップと色を変えることで多様な表情を引き出すことに成功している。

元々のタイプは多くないが、石や紙の種類、またサイズから色を変えている。

ジップを含め、紙、色の変化で作品全体の印象がどう変わるのかが良く分かるのではないだろうか。

また色には思いがけないほど立体感があることにも注目したい。

ニューマンはこれらの作品を「一枚一枚手に取るように見るべきものだ。」と額装を許さなかった。

夜の女王1~縦のスタイル~

バーネット・ニューマン「夜の女王1」1951年 油彩、カンヴァス 国立国際美術館

国立国際美術館の所蔵品。国内にあるニューマンの油彩画は本館の「アンナの光」とこの作品だけである。

タイトルはモーツァルトの「魔笛」のソプラノの主役と同じ。深い紺色は夜をイメージさせる。また縦に伸びる長く白いジップは、オペラの夜の女王における音階を上がっていくアリアを連想させはしないだろうか。

上から下へ進むジップは空間を支配している。縦に長いこのスタイルの代表的作品と呼んでいいだろう。

名1~ジップと運動~

バーネット・ニューマン「名1」1949年 油彩、マグナ、カンヴァス ダロス・コレクション、スイス

ジップが4本あるが、その塗り方が違うことに注目したい。

太いものは比較的均一に、また細いものは強弱がつけられていることが分かる。また一番右のジップはマスキングテープを使っている。

グレーの色面は刷毛で描いたような質感が追求されている。

ジップを様々な間隔で描くことにより、画面全体にいくつかの長方形と正方形を生み出している。

どのジップを中央に捉えるかによって、左右に開かれる形が変わっていく様子が興味深い。

そういった意味でジップの作品の中でも特に動きのあるものだと言えるだろう。

ここ2~ニューマンの珍しい彫刻~

バーネット・ニューマン「ここ2」1965年 コルテン鋼 ダロス・コレクション、スイス

珍しいニューマンの彫刻作品。棒が縦方向へと力強く伸ばされている。

ニューマンにおける作品の正面性は極めて重要。

作品の正面に立った時、背景の壁が白いキャンバスに、そして棒がジップを表しているように見える。

ジップの世界を三次元として表した作品だとも言えるのではないか。

アンナの光~畢竟の大作~

バーネット・ニューマン「アンナの光」1968年 川村記念美術館

母アンナの死後3年経って描かれた作品。

大きなキャンバスに赤い色面が広がっていく。

一見、赤一色の平面は表情がないようにも思えるが、これも目を凝らすと刷毛の痕跡が残っていることが分かる。

タッチのざわめき、また繊細な色の移ろいからは、作品に込められている微妙な情感を感じとれるのではないだろうか。

見る人を包み込むような色彩は両端の白いジップによってさらに際立った。

常設では窓から自然光の差し込む空間に作品を置いているが、今回は完全人工光のみのホワイトキューブに展示している。(天窓も閉じてある。)

また空間そのものは常設よりも左右に広い。

赤の色彩、また表面の質感がさらに前面に押し出されるのではないだろうか。

この空間で作品そのものとじっくり向かい合って欲しい。

以上です。冒頭に展示の大まかな概要を説明した上で、個々の作品の解説が続くという流れになっていました。なおさらに突っ込んだ内容などについては前田学芸員のギャラリートークに参加されるのも良いかもしれません

学芸員によるギャラリートーク 12/3(金) 14:00-15:00(先着40名)

現在、同館ご自慢の園内では木々が色づき始めているそうです。(自然散策路)私も散歩をかねてそろそろ再訪したいと思います。

9/1より、東京駅と川村記念美術館を結ぶ高速バス路線が開通します。

12月12日まで開催されています。

注)写真の撮影と掲載については主催者の許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「ブラティス... | 「和田典子 - ... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |