都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

博物館でお花見を@東京国立博物館 (2008年3月)

先日、薬師寺展がはじまったばかりの東京国立博物館ですが、現在「博物館でお花見を」と題し、夜間開館(夜8時まで。)の他、夜桜ライトアップや、常設での桜に因んだ作品の展示などが行われています。昨日、夜間開館時に出向くことが出来たので、本館常設より関連の作品の写真をいくつか撮ってきました。

「月に桜花図つば」(19世紀)

目立たない刀の鍔に桜を忍ばせています。向き合う月との対話が微笑ましくも見えました。

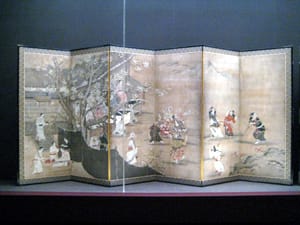

「花下遊楽図屏風」 狩野長信 (17世紀)

国宝室から。右隻が桜です。牡丹雪のような白い桜が木々を彩ります。なお、右隻中央の余白は、震災にて失われてしまった部分だそうです。

「吉野山蒔絵小箪笥」(19世紀)

流水に桜の文様の組み合わせ。取っ手の部分までが桜の花びらであしらわれていました。

「桜蒔絵十種香道具」(19世紀)より

霞の漂う大和絵に咲く桜です。

「松桜南天苫屋柄鏡」(17-18世紀)

桜の老木が鏡を彩ります。

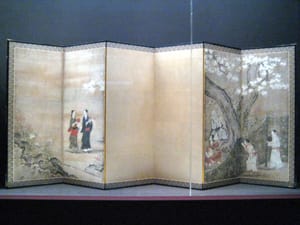

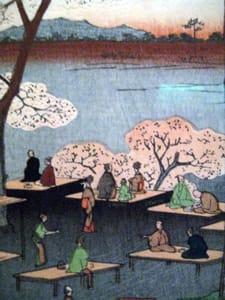

「観桜図屏風」 住吉具慶 (17世紀)

公卿の優雅なお花見です。屠蘇で一杯というのがたまりません。このシチュエーションには素直に憧れます。

「桜花図」 円山応挙 (18世紀)

非常に精緻な筆で描かれた、応挙ならではの写実的な桜です。小鳥は別の枝へと移ろうとしているのでしょうか。今にも飛び出しそうな様子を見せています。

「小袖」(18世紀)

枝が途中で途切れているように見えますが、これは雲から覗き込む桜を表現しているのだそうです。金糸が目に焼き付きます。

「打掛」(部分)(18世紀)

まさにモダンな意匠です。リズミカルに花びらが舞っています。

「北郭月の夜桜」 歌川国貞(19世紀)

吉原の花街の夜桜。大変な人だかり。賑わいは夜になってからが本番です。

「簪」(19世紀)

鳳凰より金銀の桜の花びらの垂れるかんざしです。似合う女性もまたきっと素敵でしょう。

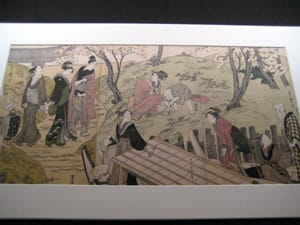

「三囲花見」 喜多川歌麿 (1799)

歌麿に花見を描かせると場に躍動感が加わります。粋な花見です。

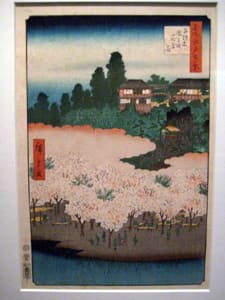

「名所江戸百景・日暮里諏訪の台」(部分) 歌川広重 (1856)

150年前も今も花見の光景は殆ど変わりません。まさに花より団子状態です。

開放中の庭園で、夜桜のライトアップを楽しんできました。上野公園は既に大変な人だかりでしたが、こちらはそれほどでもありません。夜桜くらいは静かに味わいたいものです。

薬師寺展も夜間は大変に空いているそうです。既に昼間は平日でもかなりの入場者があると聞きますので、もしかしたら夜間開館中の今が狙い目なのかもしれません。

東京国立博物館の夜間開館は4月6日までです。(月曜休館)

*関連エントリ

東京国立博物館で「国宝 薬師寺展」がはじまる

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « 「福居伸宏展 ... | 「横尾忠則 『... » |

すみませんでした。(28日のところ)

国宝室は写真撮影可というのがまた嬉しいところでした。

中央部分が失われたのは何とも残念ですが、

なかなか艶やかな屏風で良いですよね。

東博にいると一日があっという間に過ぎてしまいます。

この日は企画と本館の常設の一部、それに裏のお庭を少し散策しただけですが、それでも3時間くらいは色々見ていたかもしれません。

今回は東洋館を見逃していたので、次回展示の際は是非行きたいと思いました。(東洋館の渋い展示が結構好きです。)

一作で歴史に名を残しているのですね。

つまらないことですが、真ん中の部分だけ、

どうして震災で失われたのかと気になりました。

しまってあったら、端の部分が焼けるだけかなあ。

立てかけてあって、倒れたのかなぁ。

>真ん中の部分だけ、

どうして震災で失われたのかと気になりました。

確かに真ん中だけというのは不自然ですよね。

立てかけてあった中央部に何か落下して破れたとか、

そういう事情でしょうか。不思議です。

歴史に埋もれた長信の他の作品も発掘されれば良いなと思います。

ご夫婦で素敵な行程ですね。うちはともに薬師寺から常設、そして夜桜と流れました。ちょっと寒かったので震えながらのお花見でしたが…。

応挙館、今度行ってみたいなと思います。

何かあるごとに「博物館で○○」ってのはアリですね。

正直、それくらい頑張ってもらって収益をあげてもらいたいところです。

>何かあるごとに「博物館で○○」ってのはアリですね。

確かに初もうでも同じキャッチフレーズでしたね。

東博は敷地も広い上に、所蔵美術品も膨大ですから、

手を替え品を替え、色々な試みが出来るのかなと思います。

恵まれている方なのでしょうね。

夜間おすすめです。金曜以外の夜間時が特に空いているそうです。