都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

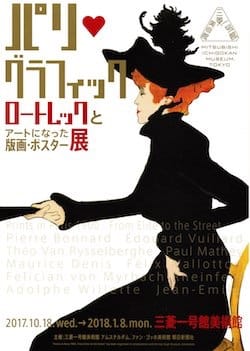

「パリ・グラフィック」 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館

「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」

2017/10/18~2018/1/8

三菱一号館美術館で開催中の「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」を見てきました。

19世紀末のパリでは、版画が新たな芸術表現を切り拓くメディアと化し、ロートレックをはじめとする芸術家が、「版画を芸術の域に高め、グラフィック・アートの原点」(解説より)を築き上げました。

オランダのファン・ゴッホ美術館から貴重な版画作品がやって来ました。さらに三菱一号館美術館のコレクションを加え、19世紀末のパリの版画の多様な展開を追いかけています。

モーリス・ドニ「『ラ・デベッシュ・ド・トゥールーズ』紙のためのポスター」 1892年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館

さてタイトルにロートレックとありますが、何もロートレック単独の回顧展ではありません。冒頭で目を引くのは、ジュール・シェレやピエール・ボナール、それにエドゥアール・ヴュイヤールによるポスターでした。特にシェレは、ロンドンでリトグラフを学んだのち、パリに工房を開設しては、陽気で優雅な女性を描いた作品を数多く制作し、ポスター芸術の父とも称されました。一時は、1000点ものポスターがパリを飾っていたそうです。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「ディヴァン・ジャポネ」 1893年 三菱一号館美術館

チラシ表紙を飾るのが、アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの「ディヴァン・ジャポネ」でした。と言っても、踊り子のみをトリミングしたもので、実際の作品では、楽器や指揮者の手が振り上がるオーケストラがあり、ステージ上では、顔こそ伺えないものの、黒い手袋した歌手が立っています。この踊り子こそ、当時、人気を集めていたジャヌ・アブリルで、パリで流行していたカフェ・コンセールために制作されました。

パリのモンマルトル地区には、カフェのほか、ダンスホールやキャバレーが立ち並び、多くの人々で賑わっていました。それぞれの店は、歌手や踊り子らの出演者のポスターを店先や街に貼り、通行人を店の中に誘い込みました。そのためには目立つ必要があったようです。色彩も鮮やかで、等身大サイズのポスターが多く作られました。

一部の展示室のみ撮影が出来ました。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ」 1891年 三菱一号館美術館

ロートレックを一躍、有名にしたのが、「ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ」でした。中央に立つのが、カンカンの踊り子のラ・グーリュで、一方の男性は「骨なしヴァランタ」と呼ばれた相方でした。背後の観客の黒いシルエットと、街の灯りを示すのか、黄色い色彩のコントラストも鮮烈ではないでしょうか。その野心的なまでの大きさから、3つの部分に分けて刷られたそうです。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「エルドラド・アリスティド・ブリュアン」 1892年 三菱一号館美術館

ロートレックはモデルの内面や容貌を捉えて描く画家でした。その一例が「エルドラド・アリスティド・ブリュアン」で、やや上を向きながら、厳格な表情をした歌手を表しています。実に恰幅が良く、堂々とした姿で、それこそ写楽の大首絵を前にしたかのような迫力がありました。暗めのブルーのコートと、赤、ないしオレンジ色のスカーフも特徴的で、これにより一目でブリュアンであることが分かったそうです。余程に人気を博したのか、何千部も刷られては、街中に貼り出されました。中には「多すぎる」と苦言を呈する人がいたほどだったそうです。

テオフィル・アレクサンドル・スタンラン「シャ・ノワール巡業公演のためのポスター」 1896年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館

黒猫の目がキラリと光ります。それが「シャ・ノワールの巡業公演のためのポスター」で、テオフィル・アレクサンドル・スタンランが、モンマルトルのキャバレーであったシャ・ノワール(黒猫)の巡業公演のために制作しました。スタンランはモンマルトルを拠点に商業デザインに関わり、多数のポスターを描いては、ロートレックと人気を競いました。特に猫を好んで描き、自邸にも多くの猫が住み着いていたそうです。ちなみに猫とは、自由な精神や、キャバレーの反骨的性格を象徴する存在でもありました。

ジャン=エミール・ラブルールの「洗濯のための版木(化粧より)」 1907年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館 *左は下絵

ジャン=エミール・ラブルールの「洗濯(化粧より)」も見逃せません。何故ならば、下絵、版木、版画の全てが残っているからです。ラブルールは、版画家のオーギュスト・ルぺールの元で、バロットンとともに版画を学びました。初期には、師の影響か、専らモノクロームの木版画を制作しました。

オディロン・ルドン「ベアトリーチェ」 1897年 三菱一号館美術館

オディロン・ルドンの「ベアトリーチェ」も幻想的でした。雲を思わせる白の色面を背景に、俯き姿のベアトリーチェを、淡い黄色にて表現しています。多色刷のリトグラフですが、あまりにも瑞々しい色彩のため、パステル画と見間違うかもしれません。

19世紀末、版画がポスターで大衆化されると同時に、版画自体の芸術性も強調されました。すると芸術家らは、時に自ら版木や石板に描画し、版画を制作するようになりました。こうしたいわゆる芸術的な版画は、画廊や書斎のような小さく半公共的な場所で紹介され、限られた愛好家の目を楽しませました。また版画専門の画商も現れ、版画集が刊行されたほか、コレクター向けの一点ものの作品も販売されました。いつしか版画へのコレクター熱は高まり、街中の劇場ポスターも収集の対象となりました。

フェリックス・ヴァロットン「お金(アンティミテⅤ)」 1898年 三菱一号館美術館

色鮮やかな版画が多く並ぶ中、ともすると異質なのが、フェリックス・ヴァロットンの木版画でした。得意の観察眼を発揮し、時に謎めいて怪しい男女の情景などを、白と黒の木版画に表しています。うち30部の限定で制作されたのが「アンティミテ」で、画家は稀少性を高めるため、版木をも破棄しました。それもコレクター心をくすぐったのかもしれません。

ジャポニスムの影響も濃い時代ではありますが、それを露骨に感じさせるのが、アンリ・ラシューの「装飾パネル」でした。水の張られた木の桶の前には亀が地面を這い、背景にはスズメが飛び、さらに朝顔を思わせる植物が蔓を伸ばしています。何らかの浮世絵を参照したのでしょうか。思わず日本画と勘違いするほどでした。

さらにジョルジュ・ド・フールの「神秘的で官能的なブリュージュ」の連作や、アンリ・リヴィエールの「星への歩み」など、惹かれた作品を挙げると、1つや2つでは収まりません。そもそもファン・ゴッホ美術館と、一号館美術館の版画コレクションが予想以上に上質であり、また充実していました。

「パリ・グラフィック」会場風景

版木や試し刷り、それに文字入れなども参照していて、版画の制作プロセスも知ることが出来ます。そして主役は何よりもパリです。ベル・エポック期のパリの活気や喧騒が伝わってくるような展覧会と言えるかもしれません。

休日の夕方前に出かけて来ました。会期も中盤を過ぎましたが、一号館美術館としては空いていました。

版画がメインです。よって作品保護の観点のため、会場内の照明がかなり抑えられていました。目が慣れるまでに少し時間がかかるかもしれません。

2018年1月8日まで開催されています。

「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2017年10月18日(水)~2018年1月8日(月・祝)

休館:月曜日。年末年始(12月29日~1月1日)

*但し、1月8日と、「トークフリーデー」の10月30日(月)、11月27日(月)、12月25日(月)は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、11月8日、12月13日、1月4日、1月5日は21時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*アフター5女子割:毎月第2水曜日17時以降/当日券一般(女性のみ)1000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」

2017/10/18~2018/1/8

三菱一号館美術館で開催中の「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」を見てきました。

19世紀末のパリでは、版画が新たな芸術表現を切り拓くメディアと化し、ロートレックをはじめとする芸術家が、「版画を芸術の域に高め、グラフィック・アートの原点」(解説より)を築き上げました。

オランダのファン・ゴッホ美術館から貴重な版画作品がやって来ました。さらに三菱一号館美術館のコレクションを加え、19世紀末のパリの版画の多様な展開を追いかけています。

モーリス・ドニ「『ラ・デベッシュ・ド・トゥールーズ』紙のためのポスター」 1892年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館

さてタイトルにロートレックとありますが、何もロートレック単独の回顧展ではありません。冒頭で目を引くのは、ジュール・シェレやピエール・ボナール、それにエドゥアール・ヴュイヤールによるポスターでした。特にシェレは、ロンドンでリトグラフを学んだのち、パリに工房を開設しては、陽気で優雅な女性を描いた作品を数多く制作し、ポスター芸術の父とも称されました。一時は、1000点ものポスターがパリを飾っていたそうです。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「ディヴァン・ジャポネ」 1893年 三菱一号館美術館

チラシ表紙を飾るのが、アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの「ディヴァン・ジャポネ」でした。と言っても、踊り子のみをトリミングしたもので、実際の作品では、楽器や指揮者の手が振り上がるオーケストラがあり、ステージ上では、顔こそ伺えないものの、黒い手袋した歌手が立っています。この踊り子こそ、当時、人気を集めていたジャヌ・アブリルで、パリで流行していたカフェ・コンセールために制作されました。

パリのモンマルトル地区には、カフェのほか、ダンスホールやキャバレーが立ち並び、多くの人々で賑わっていました。それぞれの店は、歌手や踊り子らの出演者のポスターを店先や街に貼り、通行人を店の中に誘い込みました。そのためには目立つ必要があったようです。色彩も鮮やかで、等身大サイズのポスターが多く作られました。

一部の展示室のみ撮影が出来ました。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ」 1891年 三菱一号館美術館

ロートレックを一躍、有名にしたのが、「ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ」でした。中央に立つのが、カンカンの踊り子のラ・グーリュで、一方の男性は「骨なしヴァランタ」と呼ばれた相方でした。背後の観客の黒いシルエットと、街の灯りを示すのか、黄色い色彩のコントラストも鮮烈ではないでしょうか。その野心的なまでの大きさから、3つの部分に分けて刷られたそうです。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック「エルドラド・アリスティド・ブリュアン」 1892年 三菱一号館美術館

ロートレックはモデルの内面や容貌を捉えて描く画家でした。その一例が「エルドラド・アリスティド・ブリュアン」で、やや上を向きながら、厳格な表情をした歌手を表しています。実に恰幅が良く、堂々とした姿で、それこそ写楽の大首絵を前にしたかのような迫力がありました。暗めのブルーのコートと、赤、ないしオレンジ色のスカーフも特徴的で、これにより一目でブリュアンであることが分かったそうです。余程に人気を博したのか、何千部も刷られては、街中に貼り出されました。中には「多すぎる」と苦言を呈する人がいたほどだったそうです。

テオフィル・アレクサンドル・スタンラン「シャ・ノワール巡業公演のためのポスター」 1896年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館

黒猫の目がキラリと光ります。それが「シャ・ノワールの巡業公演のためのポスター」で、テオフィル・アレクサンドル・スタンランが、モンマルトルのキャバレーであったシャ・ノワール(黒猫)の巡業公演のために制作しました。スタンランはモンマルトルを拠点に商業デザインに関わり、多数のポスターを描いては、ロートレックと人気を競いました。特に猫を好んで描き、自邸にも多くの猫が住み着いていたそうです。ちなみに猫とは、自由な精神や、キャバレーの反骨的性格を象徴する存在でもありました。

ジャン=エミール・ラブルールの「洗濯のための版木(化粧より)」 1907年 アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館 *左は下絵

ジャン=エミール・ラブルールの「洗濯(化粧より)」も見逃せません。何故ならば、下絵、版木、版画の全てが残っているからです。ラブルールは、版画家のオーギュスト・ルぺールの元で、バロットンとともに版画を学びました。初期には、師の影響か、専らモノクロームの木版画を制作しました。

オディロン・ルドン「ベアトリーチェ」 1897年 三菱一号館美術館

オディロン・ルドンの「ベアトリーチェ」も幻想的でした。雲を思わせる白の色面を背景に、俯き姿のベアトリーチェを、淡い黄色にて表現しています。多色刷のリトグラフですが、あまりにも瑞々しい色彩のため、パステル画と見間違うかもしれません。

19世紀末、版画がポスターで大衆化されると同時に、版画自体の芸術性も強調されました。すると芸術家らは、時に自ら版木や石板に描画し、版画を制作するようになりました。こうしたいわゆる芸術的な版画は、画廊や書斎のような小さく半公共的な場所で紹介され、限られた愛好家の目を楽しませました。また版画専門の画商も現れ、版画集が刊行されたほか、コレクター向けの一点ものの作品も販売されました。いつしか版画へのコレクター熱は高まり、街中の劇場ポスターも収集の対象となりました。

フェリックス・ヴァロットン「お金(アンティミテⅤ)」 1898年 三菱一号館美術館

色鮮やかな版画が多く並ぶ中、ともすると異質なのが、フェリックス・ヴァロットンの木版画でした。得意の観察眼を発揮し、時に謎めいて怪しい男女の情景などを、白と黒の木版画に表しています。うち30部の限定で制作されたのが「アンティミテ」で、画家は稀少性を高めるため、版木をも破棄しました。それもコレクター心をくすぐったのかもしれません。

ジャポニスムの影響も濃い時代ではありますが、それを露骨に感じさせるのが、アンリ・ラシューの「装飾パネル」でした。水の張られた木の桶の前には亀が地面を這い、背景にはスズメが飛び、さらに朝顔を思わせる植物が蔓を伸ばしています。何らかの浮世絵を参照したのでしょうか。思わず日本画と勘違いするほどでした。

さらにジョルジュ・ド・フールの「神秘的で官能的なブリュージュ」の連作や、アンリ・リヴィエールの「星への歩み」など、惹かれた作品を挙げると、1つや2つでは収まりません。そもそもファン・ゴッホ美術館と、一号館美術館の版画コレクションが予想以上に上質であり、また充実していました。

「パリ・グラフィック」会場風景

版木や試し刷り、それに文字入れなども参照していて、版画の制作プロセスも知ることが出来ます。そして主役は何よりもパリです。ベル・エポック期のパリの活気や喧騒が伝わってくるような展覧会と言えるかもしれません。

【ストアニュース更新】パリ❤グラフィック展の特設ショップで存在感を放つ巨大な絵画。本展出品作品の中でも一際大きなポスター《ムーラン・ルージュ、ラ・グーリュ》です。全長約2m近くあるこの作品の作品原寸大の複製画を制作しました。その内容を紹介しています。https://t.co/dtgeaGVsPp pic.twitter.com/apXMEXVWvw

— 三菱一号館美術館 (@ichigokan_PR) 2017年12月4日

休日の夕方前に出かけて来ました。会期も中盤を過ぎましたが、一号館美術館としては空いていました。

版画がメインです。よって作品保護の観点のため、会場内の照明がかなり抑えられていました。目が慣れるまでに少し時間がかかるかもしれません。

2018年1月8日まで開催されています。

「パリ・グラフィック ロートレックとアートになった版画・ポスター展」 三菱一号館美術館(@ichigokan_PR)

会期:2017年10月18日(水)~2018年1月8日(月・祝)

休館:月曜日。年末年始(12月29日~1月1日)

*但し、1月8日と、「トークフリーデー」の10月30日(月)、11月27日(月)、12月25日(月)は開館。

時間:10:00~18:00。

*祝日を除く金曜、11月8日、12月13日、1月4日、1月5日は21時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:大人1700円、高校・大学生1000円、小・中学生500円。

*アフター5女子割:毎月第2水曜日17時以降/当日券一般(女性のみ)1000円。

住所:千代田区丸の内2-6-2

交通:東京メトロ千代田線二重橋前駅1番出口から徒歩3分。JR東京駅丸の内南口・JR有楽町駅国際フォーラム口から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )