都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「酒井抱一筆 夏秋草図屏風の魅力」 東京国立博物館

東京国立博物館の「秋の特別公開」に展示されていた酒井抱一の「夏秋草図屏風」。関東では千葉市美術館の抱一展以来の出品となりました。

公開中の9月28日、平成館大講堂にて、絵画・彫刻室研究員の本田光子さんの講演会、「酒井抱一筆 夏秋草図屏風の魅力」が行われました。

所要は約1時間。「夏秋草図屏風」のスライドをあげながら、屏風のモチーフ、制作背景、また作品を特徴づける銀のイメージなどについて語って下さいました。

それでは以下、私が特に印象に残った部分についてまとめてみます。

酒井抱一「夏秋草図屏風」展示室風景

まず屏風のモチーフ、夏草と秋草からです。ススキ、ヒルガオ、ユリ、ガンピなど、様々な草花が描かれていますが、秋草では山上憶良による万葉集の参照がポイントです。

「萩の花 尾花葛花 なでしこの花 女郎花 また藤袴朝がほの花」

夏秋草図屏風には、萩の花以外、全て描かれています。

また屏風における雨と風、言うまでもなく、夏の驟雨と秋の野分の表現も重要です。

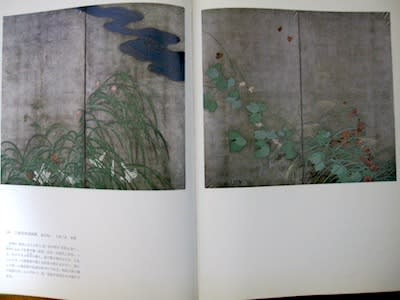

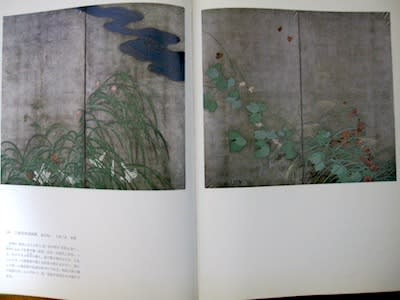

酒井抱一「夏秋草図屏風」(写真、右隻部分)

雨に打たれて背を曲げる夏草、その右上には庭たずみが流れています。これは大雨の後の水たまりを表したもの。そしてこうした水流の表現は小袖や蒔絵の模様にもよく登場するそうです。抱一の屏風では「四季花鳥図屏風」にも水の青い帯が描かれています。

酒井抱一「夏秋草図屏風」(写真、左隻部分)

野分の秋草では風に吹き上げられた葉の描写など、構図として下から上を志向するのに対し、夏では手前の雨に打たれた草と奥の庭たずみ、つまり手間と奥との関係が組み込まれている。つまり草を捉える視点が異なるのではないかということでした。

作品の制作背景へ進みます。よく知られるように「夏秋草図屏風」は尾形光琳の「風神雷神図屏風」の裏面に描かれました。風神と秋草、雷神と夏草との関係。さらに風神雷神の金に夏秋草図の銀、天上の神と地上の自然などの対比がなされています。

長らくこの屏風は裏絵として存在していましたが、昭和49年に作品保護のため分離されました。

落款と左右の配置も注目です。一般的には屏風の右下、左下にあることの多い落款が、本作に関しては中央に寄り添うように記されています。

東京国立博物館「創立百周年記念特別展 琳派」図録 昭和47年10月

このことからかつては左右逆に紹介されたこともあったそうです。昭和47年に東博で行われた琳派展においても図録には逆に記載されました。

屏風の左右の配置の問題に終止符を打ったのは、近年発見され、出光美術館に収蔵されている草稿です。そこには右に夏、左に秋の場面が描かれています。よって抱一が構想段階から左右の配置を明確にしていたことが明らかとなりました。(ちなみに草稿と本画はほぼ同じですが、草稿の方が夏草の庭たずみの幅がやや太いようです。)

また草稿の裏貼紙から屏風の注文主、制作年も判明しました。

「一橋一位殿御認上 二枚折屏風一双下絵 銀地 光琳筆表 雷神/風神 裏 夏草雨/秋草風 抱一 文政四年辛巳十一月九日出来/差上」

注文主は一橋治済。時の将軍11代家斉の実父です。文政3年、古稀を迎えた治済は、この年に従一位の宣下を受けます。

一方で酒井家においても慶事がありました。文政4年に抱一の甥にあたる忠実が昇進。また文政5年には忠実の子、忠学と、将軍家斉の子、喜代姫が婚約します。一橋徳川家と酒井家の関係はより密になりました。

酒井抱一「夏秋草図屏風」*2010年の東博平常展において撮影

「夏秋草図屏風」が描かれたのは文政4年。おそらくはこれらの慶事に際して描かれたとされています。

さてここで本田さんから興味深い指摘がありました。お祝い事の作品にしては、夏秋草図屏風が、随分と物悲しい印象を与えられはしないでしょうか。

実は草稿に年紀の記された文政4年には大干ばつがあり、大変な被害をもたらしたそうです。その時の抱一の記憶なり経験が作品に反映されたのではないかとのことでした。

ちなみに屏風が制作された場所は抱一の住まい兼工房である「雨華庵」です。場所は下谷、現在の台東区根岸5丁目。「雨華庵」の様子は弟子の田中抱二が見取り図に残していますが、庭には秋の草花がたくさん植えられていました。抱一はその植物を参照しつつ、「夏秋草図」に向かったのかもしれません。

ラストは屏風の印象を決定付ける銀のイメージです。

静かさ、クール、波の色、物悲しさ。抱一は銀屏風の名手です。銀地をそのまま波の色として用いた「波図屏風」はよく知られています。

また他の絵師では光悦の「四季草花下絵和歌巻」や蕪村の「山水図屏風」なども名作です。ことに蕪村は寒村の冷えた大気を銀で表現しました。

ある学者は「夏秋草図屏風」を「反骨のデカダンス」と評しました。また銀は物思う色という意味もあるそうです。敬慕する光琳への思い。そうした意味もこめられているのかもしれません。

*追記訂正*

「反骨のデカダンス」は「反骨のエレガンス」の誤りでした。なお出典は千澤(木へんに貞)治編の「日本の美術 186号 酒井抱一」(至文堂、1981年)だそうです。私の聞き間違いにより誤って書いてしまいました。本田先生、大変失礼致しました。ここにお詫びして訂正致します。

講演会「夏秋草図屏風の魅力」会場(立ち見が出るほどの盛況でした)

登壇の本田さんはこの日、講演会デビューだったそうです。時に笑いを誘ってのあっという間の一時間。貴重なお話をありがとうございました。

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

講演前と後に改めて「夏秋草図屏風」を見に行きました。必ずしも毎年出るとは限りません。次に見られるのはいつのことか。後ろ髪を惹かれながら会場をあとにしました。

講演会「酒井抱一筆 夏秋草図屏風の魅力」

日時:9月28日(土)15:00~16:00

会場:平成館大講堂

講師:本田光子(絵画・彫刻室研究員)

定員:380名(先着順)

夏の雨、秋の風、銀地屏風の草花たち。季節の一枚にこめられた、さまざまなイメージをご紹介します。

聴講料:無料(当日の入館料が必要。)

公開中の9月28日、平成館大講堂にて、絵画・彫刻室研究員の本田光子さんの講演会、「酒井抱一筆 夏秋草図屏風の魅力」が行われました。

所要は約1時間。「夏秋草図屏風」のスライドをあげながら、屏風のモチーフ、制作背景、また作品を特徴づける銀のイメージなどについて語って下さいました。

それでは以下、私が特に印象に残った部分についてまとめてみます。

酒井抱一「夏秋草図屏風」展示室風景

まず屏風のモチーフ、夏草と秋草からです。ススキ、ヒルガオ、ユリ、ガンピなど、様々な草花が描かれていますが、秋草では山上憶良による万葉集の参照がポイントです。

「萩の花 尾花葛花 なでしこの花 女郎花 また藤袴朝がほの花」

夏秋草図屏風には、萩の花以外、全て描かれています。

また屏風における雨と風、言うまでもなく、夏の驟雨と秋の野分の表現も重要です。

酒井抱一「夏秋草図屏風」(写真、右隻部分)

雨に打たれて背を曲げる夏草、その右上には庭たずみが流れています。これは大雨の後の水たまりを表したもの。そしてこうした水流の表現は小袖や蒔絵の模様にもよく登場するそうです。抱一の屏風では「四季花鳥図屏風」にも水の青い帯が描かれています。

酒井抱一「夏秋草図屏風」(写真、左隻部分)

野分の秋草では風に吹き上げられた葉の描写など、構図として下から上を志向するのに対し、夏では手前の雨に打たれた草と奥の庭たずみ、つまり手間と奥との関係が組み込まれている。つまり草を捉える視点が異なるのではないかということでした。

作品の制作背景へ進みます。よく知られるように「夏秋草図屏風」は尾形光琳の「風神雷神図屏風」の裏面に描かれました。風神と秋草、雷神と夏草との関係。さらに風神雷神の金に夏秋草図の銀、天上の神と地上の自然などの対比がなされています。

長らくこの屏風は裏絵として存在していましたが、昭和49年に作品保護のため分離されました。

落款と左右の配置も注目です。一般的には屏風の右下、左下にあることの多い落款が、本作に関しては中央に寄り添うように記されています。

東京国立博物館「創立百周年記念特別展 琳派」図録 昭和47年10月

このことからかつては左右逆に紹介されたこともあったそうです。昭和47年に東博で行われた琳派展においても図録には逆に記載されました。

屏風の左右の配置の問題に終止符を打ったのは、近年発見され、出光美術館に収蔵されている草稿です。そこには右に夏、左に秋の場面が描かれています。よって抱一が構想段階から左右の配置を明確にしていたことが明らかとなりました。(ちなみに草稿と本画はほぼ同じですが、草稿の方が夏草の庭たずみの幅がやや太いようです。)

また草稿の裏貼紙から屏風の注文主、制作年も判明しました。

「一橋一位殿御認上 二枚折屏風一双下絵 銀地 光琳筆表 雷神/風神 裏 夏草雨/秋草風 抱一 文政四年辛巳十一月九日出来/差上」

注文主は一橋治済。時の将軍11代家斉の実父です。文政3年、古稀を迎えた治済は、この年に従一位の宣下を受けます。

一方で酒井家においても慶事がありました。文政4年に抱一の甥にあたる忠実が昇進。また文政5年には忠実の子、忠学と、将軍家斉の子、喜代姫が婚約します。一橋徳川家と酒井家の関係はより密になりました。

酒井抱一「夏秋草図屏風」*2010年の東博平常展において撮影

「夏秋草図屏風」が描かれたのは文政4年。おそらくはこれらの慶事に際して描かれたとされています。

さてここで本田さんから興味深い指摘がありました。お祝い事の作品にしては、夏秋草図屏風が、随分と物悲しい印象を与えられはしないでしょうか。

実は草稿に年紀の記された文政4年には大干ばつがあり、大変な被害をもたらしたそうです。その時の抱一の記憶なり経験が作品に反映されたのではないかとのことでした。

ちなみに屏風が制作された場所は抱一の住まい兼工房である「雨華庵」です。場所は下谷、現在の台東区根岸5丁目。「雨華庵」の様子は弟子の田中抱二が見取り図に残していますが、庭には秋の草花がたくさん植えられていました。抱一はその植物を参照しつつ、「夏秋草図」に向かったのかもしれません。

ラストは屏風の印象を決定付ける銀のイメージです。

静かさ、クール、波の色、物悲しさ。抱一は銀屏風の名手です。銀地をそのまま波の色として用いた「波図屏風」はよく知られています。

また他の絵師では光悦の「四季草花下絵和歌巻」や蕪村の「山水図屏風」なども名作です。ことに蕪村は寒村の冷えた大気を銀で表現しました。

ある学者は「夏秋草図屏風」を

*追記訂正*

「反骨のデカダンス」は「反骨のエレガンス」の誤りでした。なお出典は千澤(木へんに貞)治編の「日本の美術 186号 酒井抱一」(至文堂、1981年)だそうです。私の聞き間違いにより誤って書いてしまいました。本田先生、大変失礼致しました。ここにお詫びして訂正致します。

講演会「夏秋草図屏風の魅力」会場(立ち見が出るほどの盛況でした)

登壇の本田さんはこの日、講演会デビューだったそうです。時に笑いを誘ってのあっという間の一時間。貴重なお話をありがとうございました。

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」講演前と後に改めて「夏秋草図屏風」を見に行きました。必ずしも毎年出るとは限りません。次に見られるのはいつのことか。後ろ髪を惹かれながら会場をあとにしました。

講演会「酒井抱一筆 夏秋草図屏風の魅力」

日時:9月28日(土)15:00~16:00

会場:平成館大講堂

講師:本田光子(絵画・彫刻室研究員)

定員:380名(先着順)

夏の雨、秋の風、銀地屏風の草花たち。季節の一枚にこめられた、さまざまなイメージをご紹介します。

聴講料:無料(当日の入館料が必要。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )