都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』 アサヒグループ大山崎山荘美術館

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』

2023/7/15〜12/3

松江市の窯元の家に生まれた舩木倭帆(ふなきしずほ。1935〜2013年。)は、大学在学中よりガラス工芸の道を志すと、卒業後は大阪と東京のガラス製作所に勤めながら作品を手がけ、1987年には広島に工房「グラスヒュッテ」を設立すると精力的に制作しました。

その舩木のガラス工芸を紹介するのが『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』で、2021年に森田昭一郎(森田酒造株式会社 代表取締役)より寄贈を受けた約100点の舩木作品が公開されていました。

ともかく目を引くのは、花瓶や皿、茶碗に酒器など暮らしの中で使われるうつわで、いずれもガラスという素材を用いながら、手の温もりを思わせるような柔らかさを見せていました。

舩木はデザインから仕上げまでのすべてを手仕事によっていて、溶かしたガラスを巻き付けたり、小さく切って貼りつけるなど、比較的素朴な技法を用いて制作してきました。

このうちワインやデカンターなどの酒器も魅力的な佇まいを見せていて、グラスでは脚部にらせんの紋様を取り込むなど特徴あるデザインを取り入れていました。

重厚な本館の室内にもガラスがよく映えていたかもしれません。このほか、リーチや濱田庄司、また河井寛次郎らのうつわもあわせて見ることができました。

山手館のみ撮影が可能です。本館の展示は一切撮影が出来ません。(写真はすべて山手館の展示作品)

今回初めて大山崎へと出向きましたが、かつての山荘を修復した建築物の佇まいはもとより、安藤の設計による新館のモネ、また周囲の景観と一体となった庭園など想像以上に魅惑的な美術館でした。

また約5500坪にも及ぶという庭園には数多くの植物が配され、美しい緑とともに、池に泳ぐ鯉などを見やることもできました。

小高い男山をはじめ、遠くは京都南部から奈良の山々と、雄大な景色が広がるテラスからの眺望も見事といえるかもしれません。

喫茶室にて『没後10年 舩木倭帆展』の特製スイーツをいただきながら、しばし贅沢な時間を過ごすことができました。

12月3日まで開催されています。

『受贈記念:没後10年 舩木倭帆展』 アサヒグループ大山崎山荘美術館

会期:2023年7月15日(土)〜12月3日(日)

休館:月曜日(ただし7月17日、9月18日、10月9日の祝日、11月20日、11月27日は開館)。祝翌日の火曜。

時間:10:00~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1100(1000)円、大学・高校生500(400)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3

交通:JR線山崎駅、阪急京都線大山崎駅より徒歩約10分。阪急大山崎駅前、JR山崎駅前より無料送迎バスあり。

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』 東京都美術館

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』

2023/7/22~10/9

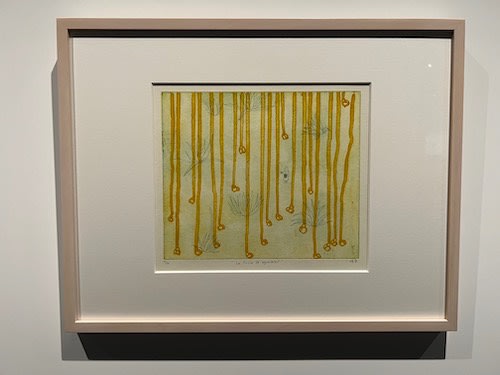

1970年に東京都に生まれた荒木珠奈(あらき たまな)は、メキシコへの留学時代に版画の技法に出会うと、1990年代から版画や立体、インスタレーションなどを手がけ、現在はニューヨークを拠点に活動してきました。

その荒木の初期作品から近年までを紹介するのが『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』で、約90点の作品に加え、上野の記憶に着想を得た大型のインスタレーションなどが公開されていました。

まず冒頭では「旅の『はじまり、はじまり!』」と題し、初期の作品から旅へのあこがれや、旅の拠点をとなる家をモチーフとした版画などが展示されていて、色彩豊かでかつ詩情にも富んだ作品世界を見ることができました。

『詩的な混沌』とは、電柱から無断で電線を引き、家や屋台の灯りに使っていたメキシコの人々の暮らしからインスピレーションを受けて制作されたもので、家を模したような四角い箱から赤や黄色、緑などの光が淡く漏れていました。

これに続く「柔らかな灯りに潜む闇」では、光と闇の共存する空間を2つのインスタレーションにて表現していて、幼い頃に住んでいた団地より着想を得た『うち』では、1つ1つの箱の扉を開けると、住人の暮らしがほんのりとした灯りによって垣間見えるように作られていました。

一方の『見えない』は、東日本大震災による原子力発電所の事故をきっかけに、当時感じた不安感を視覚したもので、黒い繊維状の塊が壁を侵食するように広がっていました。

ハイライトを飾っていたのが、ギャラリーAの特徴的な吹き抜けのスペースを用いた『記憶のそこ』なるインスタレーションでした。

ここでは上野の過去や未来、人々の営みを飲み込み、また吐き出すという「中空のかご」が設置されていて、カゴに入って周囲を見渡すと、吊り下げられた目玉のような鏡に映された街の映像がきらめく様子を見ることができました。

そのかごは上野の地下空間に突如現れた有機物、言い換えれば未知の生き物のようで、周囲の映像とともに神秘的とも幻想的ともいえる光景を作り出していました。

小さな版画から大掛かりなインスタレーションと空間を効果的に活かした展示だったかもしれません。初めての美術館での回顧展とするのに質量とも不足はありませんでした。

一部映像を除き撮影も可能でした。

10月9日まで開催されています。おすすめします。

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』 東京都美術館(@tobikan_jp)

会期:2023年7月22日(土)~10月9日(月・祝)

時間:9:30~17:30

*金曜日は20時まで開館

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日、9月19日(火)。ただし8月14日(月)、9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開室。

料金:一般1100円、大学生・専門学校生700円、65歳以上800円、高校生以下無料。

*10月1日は都民の日のより無料。

住所:台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。

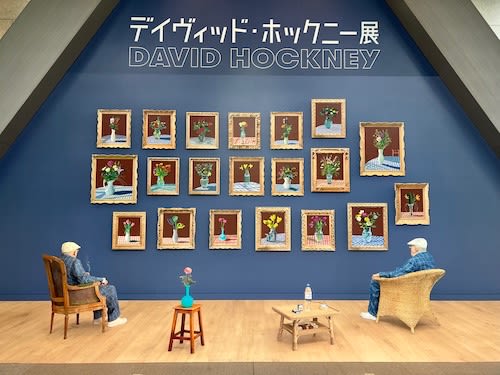

『デイヴィッド・ホックニー展』 東京都現代美術館

『デイヴィッド・ホックニー展』

2023/7/15〜11/5

イギリス出身で、現代を代表する画家のひとりであるデイヴィット・ホックニーの個展が、東京都現代美術館にて開かれています。

今回の個展ではイギリス各地とロサンゼルスで制作された作品に加え、 近年の風景画の「春の到来」シリーズや、コロナ禍におけるロックダウンの中、iPadで描かれた新作など120点の作品が公開されていて、ホックニーの制作の軌跡とともに、最近の活動までを見ることができました。

まず最初に並んでいたのは主にロサンゼルスへ移住後に描いた色彩豊かな作品で、明るい日差しが降り注ぐプールで泳ぐ人を表した『午後のスイミング』や、スプリンクラーの水しぶきを描いた『スプリンクラー』などに目を引かれました。

またホックニーはふたりの人物を描いた「ダブル・ポートレート」と呼ばれる肖像画も多く手がけていて、日の差し込む室内を舞台とした『クラーク夫妻とパーシー』からは、モデルとの親密な関係も感じられました。

『ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作』も目立っていたかもしれません。これはホックニーが幼少期に慣れ親しんだヨークシャー東部の風景をモチーフとした作品で、50枚組のカンヴァスからなる極めて巨大な絵画でした。

この『ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作』では、ホックニーが制作するすがたやテートでの展示の設営の様子を映像にて紹介していて、作品が完成、また展示されるまでのプロセスも知ることができました。

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年』 2011年 ポンピドゥー・センター

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年』シリーズとは、大型の油彩画1点とiPad作品51点からなる作品で、油彩画は2008年に自宅の屋根裏から移ったスタジオにて制作されたものでした。

『春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォル ドゲート 2011年』 2011年 デイヴィッド・ホックニー財団

ホックニーは2010年の発売と同時に入手したタブレット型端末iPadを使いはじめると、創作に新たな境地を切り開いていて、『春の到来』では油彩をスタジオにて、またiPad作品は戸外にて制作しました。

『ノルマンディーの12か月』 2020〜21年 作家蔵

2019年にフランス北西部のノルマンディーに拠点を移したホックニーは、コロナ禍において改めて身近な風景や四季の移ろいに目を向けると、全長90メートルにも及ぶ『ノルマンディーの12か月』を描き出しました。

『ノルマンディーの12か月』 2020〜21年 作家蔵

ここにはホックニーが1年を通して描き続けた庭の風景を繋げたもので、まさに四季の変化と時間の移ろいを巨大な絵巻を前にするかのようにして味わうことができました。

2017年にテート・ブリテン等で開催した巡回展では3館合計140万人以上の来場者数を記録したデイヴィッド・ホックニー。#東京都現代美術館 がこの度企画した「デイヴィッド・ホックニー展」は、世界的な人気を誇る画家の日本におけるこれまでで最も充実した展覧会です。https://t.co/QU2zXwwpZG pic.twitter.com/xIb3D52BSS

— デイヴィッド・ホックニー展【公式】 (@hockney2023) August 26, 2023

1階展示室のみ撮影ができました。

巡回はありません。11月5日まで開催されています。

『デイヴィッド・ホックニー展』(@hockney2023) 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2023年7月15日(土)〜11月5日(日)

休館:月曜日(7/17、9/18、10/9は開館)、7/18、9/19、10/10。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2300(1840)円、大学・専門学校生・65歳以上1600(1280)円、中高生1000(800)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*コレクション展も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分。都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

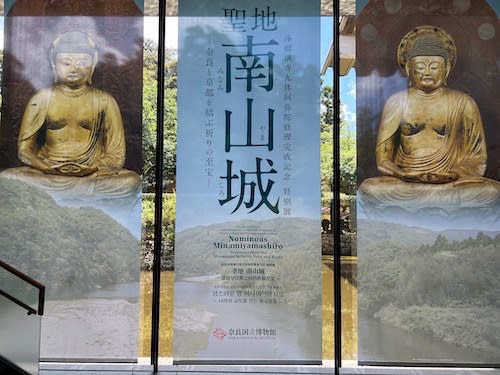

『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』 奈良国立博物館

『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』

2023/7/8~9/3

京都府最南部、奈良市に隣接する南山城に伝わってきた仏教美術を紹介する展覧会が、奈良国立博物館にて開かれています。

それが『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』で、会場では南山城と周辺地域の寺社に伝わる仏像や神像、さらに絵画や典籍、古文書など約140点の作品と資料が公開されていました。(展示替えあり。)

まず冒頭で紹介されたのは同地域の古代寺院に祀られた仏像や考古遺品などで、南山城では最古とも言われる金蔵院(木津川市)の『観音菩薩立像』や薬師寺(和束町)の『薬師如来像』などを見ることができました。

これに続くのが密教に由来する木津川流域の山岳寺院に伝わる寺宝などで、寿宝寺(京田辺市)の『降三世明王立像』や『金剛夜叉明王立像』、それに朱智神社(京田辺市)の『牛頭天王立像』などが目立っていました。

そのうち忿怒相で髪を立て、牛頭を表した『牛頭天王立像』とは、他の国からの邪鬼の侵入を防ぐために祀られたと考えられる像で、どこか野趣味を感じさせるようなすがたをしていました。

今回の展覧会でハイライトを飾るのは、5年に及ぶ保存修理を終えた浄瑠璃寺の『九体阿弥陀像』(木津川市)のうち2軀が修理後初公開されたことで、2体の像が並び合うようにして露出にて展示されていました。

またあわせて江戸時代まで浄瑠璃寺に『薬師如来像』とともに祀られ、現在は静嘉堂文庫美術館と東京国立博物館が分蔵する『十二神将像』が実に140年ぶりに揃って公開されたのも見どころと言えるかもしれません。

このほか、鎌倉時代のはじめに興福寺から笠置寺、さらに海住山寺へと拠点を移して、釈迦如来や弥勒菩薩、観音菩薩に対する信仰を深めた解脱上人貞慶にまつわる文物や、行基への信仰とともに生まれた地域の律宗文化に関する作品も充実していて、南山城に根ざした多様な仏教美術を目にすることができました。

最後に展示替えの情報です。会期中、前後期にて一部の作品が入れ替わります。

『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』出陳作品一覧(PDF)

前期:7月8日(土)~8月6日(日)

後期:8月8日(火)~9月3日(日)

すでに後期に入り、会期も残すところ約10日間となりました。これ以降の展示替えはありません。*浄瑠璃寺の『薬師如来像』の展示期間は7/9〜8/6。

\奈良展 後期展示 注目作品紹介🦌/8月8日(火)にスタートした後期展示の注目作品は、京都・酬恩庵の開祖である臨済宗大徳寺派の禅僧・一休宗純を描いた重要文化財《一休宗純像》や、鎌倉時代初期の優品、京都・真輪院の《星曼荼羅》など、多数あります。… pic.twitter.com/QNQyHU8bjw

— 浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展 「聖地 南山城(奈良展)」/「京都・南山城の仏像(東京展)」 (@m_yamashiro2023) August 18, 2023

なお奈良国立博物館の「なら仏像館」においても南山城に関する仏像が展示されていました。お見逃しなきようにおすすめします。

9月3日まで開催されています。

『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』(@m_yamashiro2023) 奈良国立博物館(@narahaku_PR)

会期:2023年7月8日(土)~9月3日(日)

休館:月曜日。但し7月17日は開館、7月18日(火)。

時間:9:30~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1800円、高校・大学生1300円、小学・中学生600円。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:奈良市登大路町50

交通:近鉄奈良駅下車登大路町を東へ徒歩約15分。JR奈良駅または近鉄奈良駅から市内循環バス外回り(2番)、「氷室神社・国立博物館」バス停下車すぐ。

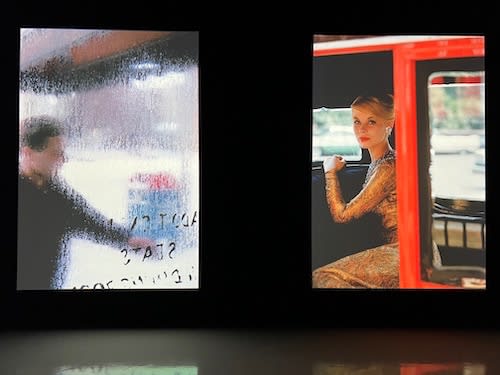

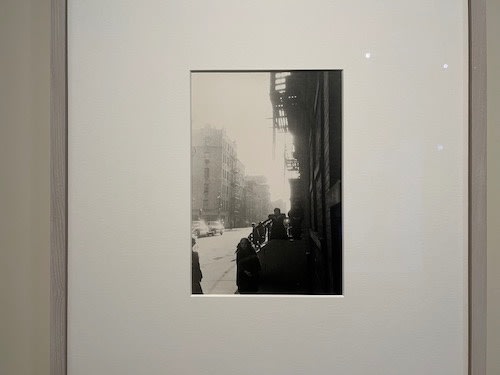

『ソール・ライターの原点 ニューヨークの色』 ヒカリエホール ホールA

『ソール・ライターの原点 ニューヨークの色』

2023/7/8〜8/23

1923年にペンシルバニア州ピッツバーグに生まれたソール・ライターは、カメラマンとして仕事をはじめ、80年代にかけてファッション写真を撮影すると、2006年にドイツのシュタイデル社によって刊行された初の写真集『Early Color』によって大きな脚光を浴びました。

そのライターの写真を紹介するのが『ソール・ライターの原点 ニューヨークの色』で、会場には新たに発掘された作品による大規模なカラースライド・プロジェクション、および未公開のモノクロ写真、また絵画など約400点の作品が展示されていました。

まずはじめは1950~60年代頃、いわゆる黄金期のニューヨークを撮影した写真が並んでいて、未発表のモノクロのスナップ、また当時、交流のあったアーティストらのポートレートなどを見ることができました。

これに続くのがライターの撮影したファッション写真で、いずれも『ヴォーグ』と並ぶ二大ファッション誌の『ハーパーズ・バザー』での写真でした。

また当時の雑誌メディアでは、ポジフィルムを写真家に返却しなかったことがあったため、オリジナルが現存せず、掲載された誌面にて紹介されていました。

ライターの描いた絵画と写真を合わせて並べた展示も興味深いのではないでしょうか。ライターはナビ派の画家や日本の浮世絵などを敬愛していて、浮世絵の構図やナビ派の繊細な色彩感覚を絵画だけでなく、写真にも取り込んで表現していきました。

ハイライトを飾るのがカラースライド・プロジェクションと題した展示で、約250点のカラー写真が10面の大スクリーンに次々と投影されていました。

2013年にライターが世を去った時、おそらく数万点にも及ぶスライドの山が残されたと言われていて、ここでは過去に発掘されてアーカイブ化された1万1千点のスライドから選ばれた未発表作を含む作品がプロジェクションにて再現されました。

📷📷📷展覧会閉幕まであと2日!📷📷📷\渋谷ヒカリエ ヒカリエホールにて開催中/「#ソール・ライター展」「#平間至展」いよいよ今週8/23(水)までの開催!両展ともに開場時間は 11:00-20:00(最終入場は19:30まで)渋谷駅直結で涼しいヒカリエホールにてお待ちしております✨

— Bunkamura ザ・ミュージアム公式 (@BunkamuraMuseum) August 21, 2023

ライターの展覧会はBunkamuraザ・ミュージアムで過去2回にわたって開催され、写真ファンの注目を集めましたが、今回もまた新たな写真を交え、ライターの魅力を深掘りするような内容だったかもしれません。見応えも十分でした。

会期末を迎えました。8月23日まで開かれています。

『ソール・ライターの原点 ニューヨークの色』 ヒカリエホール ホールA

会期:2023年7月8日(土)〜8月23日(水)

休館:月曜日。(祝日の場合は翌火曜日)、8月6日(日)*全館休館日

時間:11:00~20:00

*入場は閉場の30分前まで。

料金:一般1800円、大・高生1000円、中学・小学生700円。

住所:渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F

交通:JR線・京王井の頭線渋谷駅と2階連絡通路で直結。東京メトロ銀座線渋谷駅と1階で直結。東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線渋谷駅B5出口と直結。

『野又 穫 Continuum 想像の語彙』 東京オペラシティアートギャラリー

『野又 穫 Continuum 想像の語彙』

2023/7/6~9/24

1955年に生まれた画家の野又穣は、一見空想的ながらも、リアルと地続きにあるような建築物や風景を描き、2020年にはイギリスの有力ギャラリーに所属するなど、世界を舞台に活動してきました。

その野又の作品世界を紹介するのが『野又 穫 Continuum 想像の語彙』で、会場には1980年代の初期作から今年の新作までの約90点の作品が公開されていました。

まず冒頭には野又の1980年代の作品が並んでいて、いつの時代ともつかないような謎めいた建物がぽつりと建つ様子が描かれていました。

その後の1990年代に入ると、野又の描く建物は大型化していって、自然と建築が渾然一体となるような光景を見ることができました。

また1990年代末から21世紀の初頭に入ると、今度は船の帆や風車、気球といった工業的ともいえる構造物が登場していて、建物というよりも、何らかの機械的な装置を連想させるものもありました。

さらに2008年頃の「光景」のシリーズでは、建物が闇に紛れつつ、明るい光を放っていて、どこかSF的な世界をイメージさせる景色が広がっていました。

キリコやエッシャーの絵に登場するような建物から、植物園を思わせるガラスの構造物、またダ・ヴィンチの考案した動力機関やヨーロッパの堅牢な要塞、そしてバベルの塔など、野又の描く建物から自由なイメージを思い浮かべて見るのも楽しいかもしれません。

このほかにも建築の模型や、絵画制作にあたり参考にしたと思われる絵葉書や写真などの資料も興味深く思えました。

時空を超えた野又穫の不可思議な建築風景。東京オペラシティ アートギャラリーにて個展が開催中!|Pen Online

東京オペラシティ アートギャラリーにて、個展『野又 穫 Continuum 想像の語彙』 が開催中!1980年代の初期作から今年の新作まで約90点の作品のほか、制作過程がうかがえるスケッチも展示される。▶︎ https://t.co/IWS8u3sVTr#野又穫 pic.twitter.com/OJRlJTdySd

— Pen Magazine (@Pen_magazine) August 7, 2023

撮影が可能です。9月24日まで開催されています。*写真はすべて『野又 穫 Continuum 想像の語彙』展示作品。

『野又 穫 Continuum 想像の語彙』 東京オペラシティアートギャラリー(@TOC_ArtGallery)

会期:2023年7月6日(木)~9月24日(日)

休館:月曜日。(祝日の場合は翌火曜日)、8月6日(日)*全館休館日

時間:11:00~19:00

*入場は閉館30分前まで。

料金:一般1400(1200)円、大・高生800(600)円、中学生以下無料。

*同時開催中の『収蔵品展076 寺田コレクション ハイライト(後期)』、『project N 91小林紗織』の入場料を含む。

*( )内は各種割引料金。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

『イギリス風景画と国木田独歩』 茅ヶ崎市美術館

『イギリス風景画と国木田独歩』

2023/6/18〜8/27

トマス・ゲインズボロ『荷馬車のいる丘陵地帯の森の風景』 1745〜46年頃 郡山市立美術館

茅ヶ崎市美術館にて『イギリス風景画と国木田独歩』が開かれています。

これは明治時代の小説家、国木田独歩の代表作『武蔵野』を起点に、その世界観に影響を与えたウィリアム・ワーズワース(*)から当時のイギリスの風景画の系譜を辿るもので、同国の画家、およびイギリス風景画に影響を受けた日本の画家の作品が展示されていました。*イギリスのロマン派の詩人。1770年〜1850年。

いずれも郡山市立美術館と府中市美術館、および同館のコレクションで、絵画だけでなく、版画や水彩の優品も目立っていました。

トマス・ゲインズボロの『荷馬車のいる丘陵地帯の森の風景』とは、文字通り森の中を馬車が進む様子を描いたもので、空には白い鳥が舞うとともに、この後の天気の変化を連想させるような暗い雲が広がっていました。

ジョン・クローム『ヘレスドンの眺め』 1807年頃 郡山市立美術館

ジョン・クロームの『ヘレスドンの眺め』とは、イングランド南東部、ケント州のカンタベリーの村を俯瞰して描いた作品で、雲の広がる空の下、光に反射して蛇行する川や建物などを見ることができました。

リチャード・ウィルソン『キケロの別荘』 郡山市立美術館

神々しいまでの夕陽を背に、崩れかけた廃墟と手仕事に励む女性を描いたのが、リチャード・ウィルソンの『キケロの別荘』でした。ウェールズ出身のウィルソンは、ロランやプッサンのもと、古代の神殿などを登場させて演出する理想的風景とも呼べる絵画に影響を受けた画家で、透明感に満ちた画面にも魅力を感じました。

牧野義雄『チェルシー発電所遠望』 明治40年 府中市美術館

このほか、日本の画家では渡米後、ロンドンへと移った牧野義雄の作品も印象に深かったかもしれません。テムズ川に面した発電所を描いた『チェルシー発電所遠望』における淡くオレンジ色の光にも見入りました。

チャールズ・ワーグマン『西洋紳士スケッチの図』 1870年代 郡山市立美術館

国内3館のコレクションによってイギリス風景画の変遷を追う良い機会だったかもしれません。ターナーやコンスタブルといった有名な画家だけでなく、むしろあまり見ることの少ない画家の作品にも惹かれるものを感じました。

🇬🇧第1章「イギリス、ピクチャレスクな風景」1770年代以降に提唱された「ピクチャレスク」。それは起伏に富み、唐突に変化し、不揃いで、「絵に描いたときに心地よく、特殊な種類の美に満ちている」というもの。ターナーやコンスタブルが描いた眺望はピクチャレスクな風景の最たる例です。 pic.twitter.com/i09aoEFFmY

— 茅ヶ崎市美術館 (@chigasakimuseum) July 30, 2023

一部作品の撮影が可能でした。

8月27日まで開催されています。

『イギリス風景画と国木田独歩』 茅ヶ崎市美術館 (@chigasakimuseum)

会期:2023年6月18日(日)〜8月27日(日)

休館:月曜日(ただし7月17日は開館)、7月18日(火)。

時間:10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000(900)円、大学生800(700)円、市内在住65歳以上500(400)円。

*高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-4-45

交通:JR線茅ヶ崎駅南口より徒歩約8分。

『宮永愛子-海をよむ』 ZENBI-鍵善良房

『宮永愛子-海をよむ』

2023/6/3~8/27

現代アーティスト、宮永愛子の個展が、京都・祇園のZENBI-鍵善良房(かぎぜんよしふさ)にて開かれています。

それが『海をよむ』と題した展示で、会場には新作『くぼみに眠る海 -猫-』をはじめ、鍵善良房にちなんだ「鍵」のモチーフや、老舗和菓子店である鍵善所蔵の木型から発想を得たガラスの作品などが展示されていました。

まず1階の展示室で目立っていたのが、『くぼみに眠る海 -仔犬-』などで、ナフタリンによって象られた仔犬がかわいらしいすがたを見せていました。

またガラスによる『くぼみに眠る海 -鳩-』や『水鳥』なども並んでいて、いずれも宮永の曾祖父で、京焼の陶芸家である初代宮永東山の東山窯の石膏型を用いていました。

近年、活動の拠点を生まれ育った京都へと戻した宮永は、陶房に残る古い型にガラスを流し込み、作品を手がけていて、さながら自身のルーツを今につなぐべく制作を続けてきました。

こうした作品とともに並ぶのは、漆芸家で木工家であり、祇園に生まれた黒田辰秋の『赤漆流稜文飾手筐』などの工芸品で、透明感のある宮永のオブジェと美しいコントラストを描いていました。

このほか、お庭に展示された『くぼみに眠る海 -猫-』も魅惑的ではないでしょうか。それこそかつてからこの場所に住んでいる猫のようにひっそりと佇んでいました。

邸宅を思わせるZENBI-鍵善良房の小さな空間とも作品がよく調和して見えたかもしれません。ガラスやナフタリンの作品の放つ白く淡い光を見入りながら、しばし静寂の時間を過ごすことができました。

ZENBI-鍵善良房-企画展「宮永愛子-海をよむ」~8月27日(日)まで開催中ミュージアムショップZplusではオリジナルグッズ販売中#宮永愛子 #ZENBI #Zplus #鍵善良房 pic.twitter.com/5iakk0VYUC

— ZENBI-鍵善良房- (@ZENBI_KAGIZEN) August 8, 2023

8月27日まで開催されています。

『宮永愛子-海をよむ』 ZENBI-鍵善良房-KAGIZEN ART MUSEUM(@ZENBI_KAGIZEN)

会期:2023年6月3日(土)~8月27日(日)

休館:水曜日。

時間:10:00~18:00

*入館は17:30まで

料金:⼀般1000円、⼤学・⾼校・中学⽣700円、⼩学⽣以下無料。

場所:京都市東山区祇園町南側570-107

交通:京阪線祇園四条駅6番出口より徒歩3分。阪急線京都河原町駅から徒歩10分。

『若林奮 森のはずれ』 武蔵野美術大学美術館

『若林奮 森のはずれ』

2023/6/1〜8/13

戦後の日本を代表する彫刻家のひとりである若林奮(1936〜2003年)の回顧展が、東京・小平の武蔵野美術大学美術館にて開かれています。

それが『若林奮 森のはずれ』で、会場には『所有・雰囲気・振動―森のはずれ』や『Daisy Ⅰ』をはじめとする代表作のほか、ドローイングや小品など約100点の作品と資料が公開されていました。

まず1階正面のアトリウムで目を引くのが、人の背丈ほどある角柱が10点ほど並び立つ『Daisy Ⅰ』のシリーズでした。これは1990年代以降、若林が自然の精緻な観察をとおして作られたもので、植物のヒナギクに類する名称を表す言葉としてDaisyと名付けられました。

いずれも鋼材の角柱から築かれていて、表面にはかつての工業製品の名残を示すかのような文字や記号が残されていました。

ともかく角柱そのものの重量感が強く感じられて、一見無機的ながらも、黒さびの表面の細かな質感など、思いの外に表情豊かなすがたを見せていました。

これらは人の高さほどあるため、直接上部を見ることは叶いませんでしたが、手前のスロープより見下ろすと胡粉やベンガラといった自然物を原料とした色素の粉末が充填されていることがわかりました。また内部はグリッドに分割されたり、植物の目のような板が隆起しているなど、Daisyのイメージが包み隠されているように思えました。

1階から2階へとあがり、同じくアトリウムに展示された『The First White Core』も存在感があったかもしれません。これは木による白塗りの壇の上に石膏の塊を載せたもので、『Daisy』のシリーズに先立って作られました。

また『The First White Core』の周囲には時に空色を連想させるように色彩に明るい『Sulphur Drawing』が並んでいて、重厚な1階とは異なった軽やかともいえる空間を築いていました。

【美術館】《所有・雰囲気・振動—森のはずれ》「鉄の部屋」内部にはドローイングや、紙を重ねて作られた振動尺が配されています。1984年の初発表時には壁が1枚外され、鑑賞者は内部に入れたものの、それ以降の展示では部屋は閉ざされ、その内部を見ることはできませんでした。「#若林奮 森のはずれ」 pic.twitter.com/z8HGoVtr0A

— 武蔵野美術大学 美術館・図書館 (@mau_m_l) July 30, 2023

このほか30年ぶりに展示されたという『所有・雰囲気・振動―森のはずれ』も独特の趣きを見せていたかもしれません。

一連の作品に続き、若林の制作を時間を追って紹介する「資料編」も大変に充実していました。若林は1975年に武蔵野美術大学の助教授に就任し、84年に退任しましたが、まさにこの場所だからこそ実現し得た展覧会ともいえるのではないでしょうか。想像以上に見応えがありました。

アトリウムの展示作品のみ撮影が可能でした。

8月13日まで開催されています。おすすめします。

『若林奮 森のはずれ』 武蔵野美術大学美術館(@mau_m_l)

会期:2023年6月1日(木)〜8月13日(日)

休館:水曜日。

時間:11:00~19:00

*土・日曜・祝日は10:00~17:00

料金:無料

場所:東京都小平市小川町1-736

交通:西武国分寺線鷹の台駅下車徒歩約20分。JR線国分寺駅北口より「国分寺駅北口」4番停留所から西武バス「武蔵野美術大学」、または「小平営業所」行きに乗車、「武蔵野美術大学正門」下車すぐ。

『ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ』 アーティゾン美術館

『ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ』

2023/6/3~8/20

ヴァシリー・カンディンスキー『自らが輝く』 1924年 石橋財団アーティゾン美術館

フランスを中心としたヨーロッパ、およびアメリカ、また日本における抽象絵画の展開をたどる展覧会が、アーティゾン美術館にて開かれています。

それが『ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ』で、石橋財団のコレクションを中心に、国内外の美術館、また個人蔵の作品をあわせ約250点もの作品が公開されていました。

ウィレム・デ・クーニング『リーグ』 1964年 石橋財団アーティゾン美術館

今回の『ABSTRACTION』の見どころとしてあげられるのが、20世紀美術の抽象絵画の歴史を、その発生からおおよそ1960年代までの展開に沿って紹介していることで、オルフィスムやバウハウス、また戦後アメリカの抽象表現主義から日本の具体などと幅広く網羅していました。

フランティセック・クプカ『赤い背景のエチュード』 1919年頃 石橋財団アーティゾン美術館

またアーティゾン美術館における近年の新収蔵作品が95点も公開されていて、人気のカンディンスキーやクレーはもとより、国内ではなかなかまとめて見る機会の少ないドローネーやクプカの優れた作品も鑑賞することができました。

ロベール・ドローネー『街の窓』 1912年 石橋財団アーティゾン美術館

さらに海外からポンピドゥー・センターやフィリップス・コレクションなどの美術館、また個人コレクションからも初公開作品を含む計30点余りの作品がやって来ていて、展示にいわば厚みを与えていました。これほどのスケールで抽象表現に関する作品を目にすること自体が、極めて稀といえるかもしれません。

ザオ・ウーキー『07.06.85』 1985年 石橋財団アーティゾン美術館

フランス抽象絵画を切り開いたアルトゥング、スーラージュ、ザオ・ウーキーの3名の作家の後期作品に着目した展示も見どころだったのではないでしょうか。

リタ・アッカーマン『愚かな風』 2022年

このほか、リタ・アッカーマン、鍵岡リグレ アンヌ、婁正綱ろうせいこう、津上みゆき、柴田敏雄、髙畠依子、横溝美由紀といった現代の7名の作家の作品を紹介する展示も充実していました。

モーリス・エステーヴ『ブーローニュ』 1957年 石橋財団アーティゾン美術館

イロハニアートにも展覧会の見どころについて寄稿しました。

アーティゾン美術館で開催中の『ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開』見どころは? | イロハニアート

ジョルジュ・マチュー『10番街』 1957年 石橋財団アーティゾン美術館

先日の日曜(16日)の午後に改めて出向いてきましたが、会場内は混雑こそしていないものの、思いの外に賑わっていました。

マーク・トビー『傷ついた潮流』 1957年 石橋財団アーティゾン美術館

会期も残すところ約1ヶ月を切り、夏休みにかけて混み合うかもしれません。事前にウェブサイトよりチケットを購入しておくことをおすすめします。

\👀大型作品を体感しよう✨/#ABSTRACTION 展

— artizonmuseumjp (@artizonmuseumJP) July 14, 2023

🟧 セクション7「抽象表現主義」

抽象表現主義は第二次世界大戦後から1950年代にかけて展開したアメリカ絵画の潮流を指します。

本展ではウィレム・デ・クーニング、#ポロック、#ロスコ らに加え、同時代に活躍した女性画家の作品も多数ご紹介します🌟 pic.twitter.com/NXClvxz3Cq

8月20日まで開催されています。

『ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ』 アーティゾン美術館(@artizonmuseumJP)

会期:2023年6月3日(土)~8月20日(日)

休館:月曜日(7月17日は開館)、7月18日。

時間:10:00~18:00

*8月11日を除く毎週金曜日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:【ウェブ予約チケット】一般1800円、大学・高校生無料(要予約)、中学生以下無料(予約不要)。

*事前日時指定予約制。

*ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ当日チケット(2000円)も販売。

住所:中央区京橋1-7-2

交通:JR線東京駅八重洲中央口、東京メトロ銀座線京橋駅6番、7番出口、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅B1出口よりそれぞれ徒歩約5分。

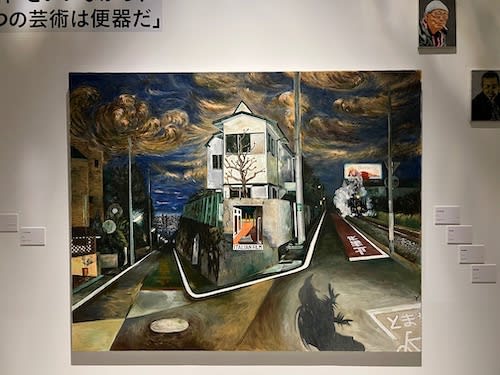

『横尾忠則 原郷の森』 横尾忠則現代美術館

『横尾忠則 原郷の森』

2023/5/27~8/27

美術家の横尾忠則が出版した小説『原郷の森』にあわせて、小説の世界観を視覚的に体感できる展覧会が、横尾忠則現代美術館にて開かれています。

それが『横尾忠則 原郷の森』で、森を模した空間には横尾の絵や版画などの作品が、小説から抽出された言葉とともに展示されていました。

まず目に飛び込んでくるのが、暗がりの中、木漏れ日のような照明によって映された大型の絵画で、四方の壁だけでなく、展示室の中に設置された造形物にも並んでいました。

それらは時に行手を阻むように立っていて、まさに森を彷徨うかのようにして作品を見て歩くように作られていました。

小説『原郷の森』とは、主人公のYが三島由紀夫と宇宙霊人に導かれ、美術、小説、映画などさまざまな分野で名を残した人々と芸術や人生について語り合うもので、2022年に文藝春秋より発表されました。

そこにはピカソやキリコといった横尾が私淑する芸術家をはじめ、黒澤明らといった交流のあった文化人、または親鸞にブッダといった280名もの人物が登場して、彼らが入れ替わり立ち替わり現れては思い思いの言葉を残す内容となっていました。

そして彼らの存在は横尾の人生に何らかの影響を及ぼしたと言われていて、芸術観の形成にも関わってきました。

ともかく作品は「首吊り縄」の登場するモチーフから有名な「Y字路」シリーズに「ピンクガール」、さらに近年集中して描いている「寒山拾得」などと多岐にわたっていて、横尾の集大成ともいうべく作品世界を見ることができました。

このほかには建築家の武松幸治の監修で作られた、キュミラズム・トゥ・アオタニも面白いのではないでしょうか。

窓外に広がる摩耶山麓の風景が不定形なミラーに反射し、万華鏡のような空間を築いていて、しばらく滞在しているといつしか横尾のコラージュの中に入り込んでいるような錯覚を覚えました。

横尾忠則現代美術館は、兵庫県西脇市に生まれた横尾忠則からの寄贈、および寄託作品を保管し、広く公開するために開設された美術館で、兵庫県立美術館王子分館の西館をリニューアルし、2012年11月にオープンしました。

「横尾忠則 原郷の森」展 記録集の販売が始まりました!作品や関連図版50点に加え、展覧会場風景も収録。原郷の森をさまようためのガイドに、または当館にお越しいただいた思い出にいかがですか。本書は当館ミュージアムショップのほか、ウェブからもご購入いただけますhttps://t.co/sGaiPILrmm pic.twitter.com/JpeboB6Uen

— 横尾忠則現代美術館 (@YTmocaStaff) July 13, 2023

一部作品を除いて撮影も可能でした。

8月27日まで開催されています。

『横尾忠則 原郷の森』 横尾忠則現代美術館(@YTmocaStaff)

会期:2023年5月27日(土) ~8月27日(日)

休館:月曜日。ただし7月17日(月・祝)は開館し、7月18日(火)は休館。

時間:10:00~18:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般700(550)円、大学生550(400)円、70歳以上350(250)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:神戸市灘区原田通3-8-30

交通:阪急電車王子公園駅より徒歩約6分。JR線灘駅より徒歩約10分。

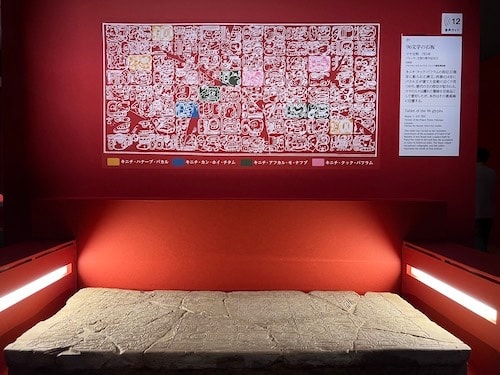

『古代メキシコ―マヤ、アステカ、テオティワカン』 東京国立博物館・平成館

『古代メキシコ―マヤ、アステカ、テオティワカン』

2023/6/16~9/3

北アメリカ南部のメキシコでは、前15世紀から後16世紀の約3千年以上にわたって独自の文明を築き、人々は神を信仰し時に畏怖しながら、大神殿やピラミッドなどの壮大なモニュメントを築きました。

そうした諸文明のうちマヤ、アステカ、テオティワカンに着目したのが今回の展覧会で、会場では近年の発掘調査の成果を交えながら、メキシコ国内の主要博物館から選ばれた約140件の品々を公開していました。

『チコメコアトル神の火鉢(複製)』 原品:アステカ文明 1325〜1521年 メキシコ国立人類学博物館

まず3つの文明に入る前に取り上げられていたのが、前1500年頃にメキシコ湾岸部に興ったオルメカ文明でした。これはメソアメリカで展開する多彩な文明のルーツともいわれていて、マヤ、アステカ、テオティワカンに通底するキーワードとして「トウモロコシ」、「天体と暦」、「球技」、そして「人身供犠」を紹介していました。

『死のディスク石彫』 テオティワカン文明 300〜550年 メキシコ国立人類学博物館

これに続くのが、紀元前100年頃、メキシコ中央高原の海抜2300メートルほどの盆地におこり、550年頃まで栄えたのがテオティワカンでした。

『シパクトリ神の頭飾り石彫』、『羽毛の蛇神石彫』 ともにテオティワカン文明、200〜250年 テオティワカン考古学ゾーン

テオティワカンは死者の大通りと呼ばれる巨大空間を中心に、ピラミッドや儀礼の場、官僚の施設、居住域などが建ち並ぶ計画都市を築いていて、約25㎢の面積の中に最大10万人が暮らしました。

『香炉台』 マヤ文明 680〜800年 アルベルト・ルス・ルイリエ パレンケ遺跡博物館

3つの文明で最も古いのは紀元前1200年頃におこり、後1世紀頃に王朝が成立したマヤでした。マヤでは250年から950年にかけて、ピラミッドをはじめとする公共建築や集団祭祀などを特徴とした都市文化を築き上げていて、14世紀頃には独自色が薄れたとされるものの、スペインの侵攻を受けるまで文明が続きました。

『96文字の石板』 マヤ文明 783年 アルベルト・ルス・ルイリエ パレンケ遺跡博物館

このマヤで興味深いのは、表語文字と音節文字から構成されたマヤ文字で、とりわけ古典期マヤを代表する都市国家パレンケの王宮の遺跡より発見された『96文字の石板』に目を引かれました。

『チャクモール像』 マヤ文明 900〜1100年 ユカタン地方人類学博物館 カントン宮殿

またマヤではパレンケのパカル王(在位:615〜683年)の妃と考えられる人物の出土品のほか、神への捧げ物を置いたという石像の『チャクモール像』も目立っていたかもしれません。3つの文明の展示におけるいわばハイライトを築いていました。

『鷲の戦士像』 アステカ文明 1469〜86年 テンプロ・マヨール博物館

このほか、ラストのアステカでは『鷲の戦士像』や古代メキシコでは珍しい金の製品なども見どころだったかもしれません。会場内の撮影も可能でした。

「パカル王と赤の女王 パレンケの黄金時代」より「赤の女王」出土品展示風景

一部内容が重複しますが、イロハニアートへも展示について寄稿しました。

マヤ、アステカ、テオティワカン─古代メキシコ文明の壮大な遺産とは?『古代メキシコ』展見どころ紹介 | イロハニアート

傾向として、木曜日はちょっとお客様の数が少なめ🤔少しでも混雑を避けたい方は、会期早めの平日がオススメですYO📣アトランティス像が両手を挙げて迎えてくれます🙌(注:ほかの曜日も挙げています) pic.twitter.com/MuM2St5U6n

— 特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」 (@mexico2023_24) July 6, 2023

9月3日まで開催されています。なお東京での展示を終えると、九州国立博物館(2023年10月3日~12月10日)、国立国際美術館(2024年2月6日~5月6日)へと巡回します。

『古代メキシコ―マヤ、アステカ、テオティワカン』(@mexico2023_24) 東京国立博物館・平成館 特別展示室(@TNM_PR)

会期:2023年6月16日(金) ~9月3日(日)

休館:月曜日。ただし7月17日(月・祝)、8月14日(月)は開館し、7月18日(火)は休館。

時間:9:30~17:00

*土曜日は19:00まで開館。

*6月30日(金)~7月2日(日)、7月7日(金)~9日(日)は20:00まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2200円、大学生1400円、高校生1000円、中学生以下無料。

*当日に限り総合文化展も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

『三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions』 千葉市美術館

『三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions』

2023/6/10~9/10

動物を樟で彫る「ANIMALS(アニマルズ)」で知られる彫刻家、三沢厚彦は、近年、空想上の麒麟やキメラといった複数の動物のイメージを組み合わせる表現を手がけるなど、大型の木彫も精力的に制作してきました。

その三沢の千葉県初の個展が『三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions』で、多次元をテーマに、1990年代の初期未発表作から最新作までの約200点の彫刻と絵画が展示されていました。

今回の個展で最も印象に深いのは、企画展示室に留まらず、美術館の建物全体が会場になっていることでした。

まず1階のさや堂ホールでは、三沢の「ANIMALS」のペガサスとともに、舟越桂の『青い体を船がゆく』といった彫刻や杉戸洋の『おほしさま』などの絵画が展示されていて、ネオ・ルネサンス様式の空間と作品が響き合う様子を見ることができました。

また同じく1階のエレベーターホールではクマがいたり、4階のびじゅつライブラリー(図書室)においてもヒョウやリスなどが展示されていて、さながら動物たちを探し歩くような体験を得ることができました。

このほか、5階常設展示室におけるセミやカエルなど、思わぬ場所に潜む小さな生き物たちも可愛らしく見えるかもしれません。

クマなどに代表される「ANIMALS」に加え、もうひとつの見どころといえるのが、三沢が動物の彫刻を手がける以前に制作していた初期の作品でした。

それらは海岸で拾った流木や廃材、日用品を組み合わせるアッサンブラージュの手法によってできた作品で、「コロイドトンプ」シリーズと名付けられていました。そこにはクマやウマなどの動物も記号的に含まれていて、手法こそ異なるものの、のちの「ANIMALS」シリーズへと展開を伺わせるものがありました。

近年の三沢が制作に注力するキメラが展示のハイライトだったのではないでしょうか。暗がりの一室には、四つ脚のキメラに加え、最新作となる二本脚で立ち上がるキメラが対峙するように置かれていて、独特の緊張感が漂うとともに、シュールとも呼べるような光景を築き上げていました。

7月14日からは子どもアトリエにおいて「つくりかけラボ12 三沢厚彦|コネクションズ 空洞をうめる」が開かれ、三沢を中心に活動するアートコレクティブ「コネクションズ」のメンバーが、来場者とともに千葉の街から着想を得たプロジェクトを展開します。そちらにあわせて出かけるのも楽しいかもしれません。

さや堂ホールやロビー、および会場内の一部展示室の撮影も可能です。

ナイトミュージアム割引実施中🌛毎週金・土曜日は20:00まで開館、18:00以降にご来館の方は企画展「三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions」の観覧料が半額(一般1,200円→600円、大学生700円→350円)に!日も長くなってきましたので、お仕事帰りなどにご活用ください。https://t.co/B3F3S6rmv3 pic.twitter.com/IFYxLxk51f

— 千葉市美術館 (@ccma_jp) June 16, 2023

WEBメディアのイロハニアートへも展示の見どころを寄稿しました。

リアルとファンタジーが交錯する。彫刻家・三沢厚彦の個展が千葉市美術館にて開催中! | イロハニアート

9月10日まで開催されています。おすすめします。

『三沢厚彦 ANIMALS/Multi-dimensions』 千葉市美術館(@ccma_jp)

会期:2023年6月10日(土)~9月10日(日)

休室日:6月12日(月)、19日(月)、26日(月)、7月3日(月)、10日(月)、18日(火)、8月7日(月)、21日(月)、9月4日(月) *第1月曜日は全館休館

時間:10:00~18:00。

*入館は閉館の30分前まで

*毎週金・土曜は20時まで。

料金:一般1200(960)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は前売り、市内在住の65歳以上の料金。

*リピーター割引:本展チケット(有料)半券の提示で、会期中2回目以降の観覧料が半額。

*常設展示室「千葉市美術館コレクション選」も観覧可。

*ナイトミュージアム割引:金・土曜日の18時以降は共通チケットが半額

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

『I LOVE ART 17 プレイプレイアート展』 ワタリウム美術館

『I LOVE ART 17 プレイプレイアート展』

2023/3/19〜8/3

小谷元彦『Surf Angel(Provisional Monument 2)』 2022年

ワタリウム美術館にて『I LOVE ART 17 プレイプレイアート展』が開かれています。

これはワタリウム美術館のコレクションより19人、さらにゲストとして小谷元彦を迎え、計20名のアーティストを紹介するもので、2階から4階の展示室へ約150展もの作品が所狭しと並んでいました。

ニキ・ド・サン=ファル 展示作品

まず2階ではアンディ・ウォーホルにソル・ルウィット、またニキ・ド・サン=ファルなどの作品が展示されていて、ナムジュン・パイクのロボット「K-567」が時折奇妙な動きを見せていました。

小谷元彦『Surf Angel(Provisional Monument 2)』 2022年

この空間で特に目立つのが、ゲストアーティストとして迎えられた小谷元彦の『Surf Angel(Provisional Monument 2)』で、昨年、宮城県石巻市にて開かれた芸術祭、『リボーンアート・フェスティバル2021-22(後期)』のために制作された作品でした。

ここでは波の上のサーフボードに乗りながら、バランスをとるように両手を大きく広げ、背中に羽根をつけた水着すがたの天使を象っていて、鏡のはめ込まれた頭部は幾何学的なかたちをしていました。

小谷元彦『Surf Angel(Provisional Monument 2)』 2022年

それにしても高さ6メートルの『Surf Angel(Provisional Monument 2)』の迫力は並大抵のものではなかったかもしれません。これほど大きな作品をどのように展示室に入れたのかと思ってしまうほどでした。

手前:ファブリス・イベール『ベシーヌの人(ポフ125)』 1988〜98年

続く3階では小沢剛、またアレクサンドル・ロトチェンコ、そして4階ではディヴィッド・ホックニーらの作品が展示されていて、とりわけ11の身体の穴より水が吹き出すファブリス・イベールの噴水『ベシーヌの人』に目を引かれました。

手前:ソル・ルウィット『ピラミッド』 1986年 右:ナムジュン・パイク『ロボット K-567』 1993年

作品を広場の中の風景や人物に見立た展示とのことでしたが、端的にワタリウム美術館のコレクション展としても見応えがあったかもしれません。

左下:オラフ・ニコライ『上野公園/テント』 1999年 右上:アレクサンドル・ロトチェンコ『空間構成13番「三角形の中の三角形」』 1921年(2018年再構築)

またリボーンアートでキービジュアルを飾った小谷の『Surf Angel(Provisional Monument 2)』をまさか東京で見られるとは思いませんでした。

ジョナサン・ボロフスキー『分子男』 1983年

会場内の撮影も可能です。

【「プレイプレイアート展」会期延長】8.3(木)まで開催いたします。パスポートチケットも8.3まで有効です。Play Play Art exhibition will be open until August 3.#プレイプレイアート展 pic.twitter.com/2qIMn8p0DH

— ワタリウム美術館, WATARI-UM, (@watarium) June 14, 2023

8月3日まで開催されています。

『I LOVE ART 17 プレイプレイアート展』 ワタリウム美術館(@watarium)

会期:2023年3月19日(日)〜8月3日(木)*会期延長

休館:月曜日。但し7月17日は開館。

時間:11:00~19:00

*毎週水曜日は21時まで開館。

料金:一般1500円、25歳以下(学生)・高校生・70歳以上1300円、小・中学生500円。

*ペア券:大人2人2600円。

*会期中何度でも展覧会へ入場できるパスポート制チケット。

住所:渋谷区神宮前3-7-6

交通:東京メトロ銀座線外苑前駅より徒歩8分。

『ケニー・シャーフ I’m Baaack』 NANZUKA UNDERGROUND 草月会館

『ケニー・シャーフ I’m Baaack』

2023/6/10〜7/9 *草月会館は6/30まで

ケニー・シャーフ『JANGARU!』(2023年)

アメリカのアーティスト、ケニー・シャーフの個展が、東京・神宮前のNANZUKA UNDERGROUNDと赤坂の草月会館にて開かれています。

右からケニー・シャーフ『AKAO』(2023年)、「ARBO ROSO」(2022年)

まずNANZUKA UNDERGROUNDにて展示されているのが、シャーフの新作の絵画で、いずれも代名詞ともいえる巨大なアメーバやSFの宇宙人を連想させるようなキャラクターが描かれていました。

ケニー・シャーフ『Pintura del Tokyo』(2023年)

それらは変幻自在にすがたを変えつつ、画面を飛び回るように表されていて、絵画に類稀なる動きや生命感を与えていました。

ケニー・シャーフ『NAMIGO』(2022年)

と同時に背景には日本語の新聞の引用と思しき文章や文字がたくさん記されていて、新型コロナウィルスや福島の原発事故を扱った記事などが引用されていることを見てとれました。

ケニー・シャーフ『Cosmic Cavern』 展示風景

この絵画とともに公開されているのが、暗室を用いた『Cosmic Cavern』と題するインスタレーションでした。

ケニー・シャーフ『Cosmic Cavern』 展示風景

これは打ち捨てられた玩具や衣類、それに家電といったオブジェクトを室内に散乱するように並べつつ、ブラックライトで照らし出すもので、本来的にゴミであったものがポップなアートとして転換する光景を楽しむことができました。

草月会館 展示風景

一方、草月会館では、イサムノグチの手がけた石庭を舞台にアルミによるカラフルな立体彫刻を展開していて、あたかもキャラクターたちが空間を支配しているような雰囲気が感じられました。

「夢の車」

このほか、会館前に公開中の「夢の車」も目立っていたかもしれません。かつての1985年にシャーフ自身がキャデラックへとペイントと改造を施した車で、車外だけなく車内もシャーフのカラフルな色彩世界が渦巻いていました。

草月会館 展示風景

草月会館とNANZUKA UNDERGROUNDでは会期が異なります。

アメリカの「ポップ・シュルレアリスト」、ケニー・シャーフの30年ぶりの個展が都内2会場にて開催中!シャーフは今回の個展に際して、日本語の新聞を集め、いま問題となっているキーワードを画面に忍ばせる。https://t.co/AdIG9TIMhj

— Pen Magazine (@Pen_magazine) June 22, 2023

アメリカの「ポップ・シュルレアリスト」、ケニー・シャーフの30年ぶりの個展が都内2会場にて開催中!|Pen Online

草月会館 展示風景

草月会館は6月30日まで、NANZUKA UNDERGROUNDは7月9日まで開催されています。

『ケニー・シャーフ I’m Baaack』 NANZUKA UNDERGROUND(@NANZUKAUNG)

会期:2023年6月10日(土)〜7月9日(日)

休館:月、火曜。

時間:11:00~19:00

料金:無料。

住所:渋谷区神宮前3-30-10

交通:東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅5番出口より徒歩8分。JR山手線原宿駅竹下口より徒歩10分。

『ケニー・シャーフ I’m Baaack』 草月会館

会期:2023年6月10日(土) 〜6月30日(金)

休館:日、月曜

時間:11:00〜16:00 *金・土曜は17時まで。

料金:無料

住所:港区赤坂7-2-21

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営地下鉄大江戸線青山一丁目駅南青山4番出口より徒歩5分。

| « 前ページ | 次ページ » |