日 時 4月23日  (第4水)13:30~

(第4水)13:30~

出席者 8名 (2名欠席)

指導者 鶴岡美代子先生

「掛詞」(かけことば)・「序詞」(じょことば)・「枕詞」(まくらことば)について学びました。

「掛詞」(かけことば)について

花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめしまに

百人一首から、小野小町のこの歌は 「掛詞」 を使った最も有名な歌。

「ふる」 には 「降る・経る」 が、「ながめ」 には 「長雨・眺め」 が掛けられています。

先生からは男女の語らい 「長雨・眺め」 の説明を頂きました。

花の色はうつりにけりな ーーーは衰えてしまったは俗に誤解釈とみたほうが良いでしょう。

「想い人の事を想ってまた長雨をみているうちに花の色は褪せてしまたです。」

「掛詞」 は5文字以内で、2つの意味がお互いに重なり合って一首の歌としての魅力を引き

立たせるように、技巧を要する歌ですので多くを学んで欲しい。とご指導を頂きました。

「序詞」(じょことば)・「枕詞」(まくらことば)について

憂かりける人を初瀬の山おろしはげしかれとは祈らぬものを

私につれない人が、優しくしてくれるように、初瀬の観音様にお祈りしたのに、初瀬の山おろしのように

あの人はつらくあたるようになってしまった。

このようになるとは祈らなかったのに。

源俊頼朝臣の恋を詠んだ歌。憂かりける人=私につれない人の意味が大切と。

初瀬の山おろしが 「はげし」 にかかる。

「序詞」 は 「枕詞」 に似ていますが、「枕詞」 のように 「どの言葉にかかる」 と言う決まりはありません。

又、「序詞」は 「枕詞」 より長く 5文字以上のものが普通で慣用的に用いる 「枕詞」 に対して創作的である。

「序詞」 は工夫して創り出さなければならないため難しいかもしれませんが、これもひとつの技法として挑戦してください。

とご指導を頂きました。

今月の入選歌 三首 (20首中)

そよ風に桜散りゆく池の面芽吹く草木のみどりも映す Mさま

『イチロ-がイチロ-よ』の歌読みて余韻が去らずに夜をむかへり Sさま

※本の題名は 二重 『 』 で書くこと。ご指導を頂きました。

花びらの時に舞い込む窓の辺に老いらの手すさび紙兜ならぶ Kさま

結社の短歌雑誌 「軽雪」 が届きました。

作品が何首掲載されているかは勿論ですが、先ず最初にページの後方に掲載される「前号作品評」 に目を移してしまいます。

我が名を見つけたときの感激は言葉になりません。

前号は、昨秋の 「千葉県戦没者追悼式」に於ける 「遺族代表追悼のことば」 に指名されました折の気持ちを詠みました。

七首掲載していただき、その中の一首

亡き父の励まし受けむと軍事郵便かたへに式の追悼の辞書く

「作品評」

戦後生まれの首相も出て戦争を知る世代は高齢となってしまった。

検閲をうけ日数をかけて届いた書簡。

大切に仕舞われているお守りに事ある時には励まされている。

切々たる親子の情。

と嬉しい 「作品評」 を頂きました。

又、今号には「初孫」に寄せる歌を九首載せていただき、他に 「旅」 の原稿依頼に「父への戦跡巡拝」 を掲載していただきました。

遺児による「フィリピン慰霊友好親善事業事業訪問団」に参加をし、レイテ湾に眠る父への慰霊、又、フィリピン全島で50万余名と言われる英霊に追悼の誠を捧げました

事等々を綴りました。

この原稿依頼は短歌を始めて日も浅い私にとりましてはとても勇気のいる経験でしたが「軽雪」 五〇周年の記念の年に掲載させていただきましたことは生涯忘れ得ぬ思い出

にとても有り難く思っております。

浅学の身、先生の叱咤激励のお言葉を大切に作品作りに努力をしております昨今です。

(装画 佐藤佐太郎とありました)

私が短歌を始めた事を知って千葉県歌人クラブ事務局長S様から先日、嬉しい  を頂きました。

を頂きました。

頂きましたご本の著者は現千葉県歌人クラブ秋葉会長さんですが、初心者にとりまして懇切丁寧にご指導を頂ける素晴らしい本です。

秋葉先生は早くから佐藤佐太郎に師事。

佐藤佐太郎創刊の歌誌「歩道」編集委員長など多くの要職を務めて居られます先生です。

この素晴らしい参考書を  下さいましたS様は中学校の校長先生を退職後、この道にご尽力いただいておりますことを伺いました。

下さいましたS様は中学校の校長先生を退職後、この道にご尽力いただいておりますことを伺いました。

実は夫の親友の奥様です。

校長先生としてご勤務の事は存じ上げておりましたが、短歌の先生とは全く存じ上げなく、今後ご指導を頂けます事と幸せに存じております。

久し振りの嬉しい休養日に改めて拝読させていただき、多くを学ばせていただきました。

Sさま本当に有り難うございました。

新年最初に届いたメール便は短歌の結社の 「軽雪」 でした。

今号は何首載せていただけたかしら?講評は?前号佳品抄には?とわくわくしながら開封しましたら予期せぬ原稿依頼にビックリ!

内容は「旅」「行ったところ」「行って見たいところ」「もう一度行きたいところ」等についてご執筆をお願い致します。とありました。

この度の事に  しながらも、題名は早々に「父への戦跡巡拝」と決めました。

しながらも、題名は早々に「父への戦跡巡拝」と決めました。

戦後62年経た今もこのような旅をしております者がおりますことを理解して欲しいと思う気持ちとそれ以上に国や県・市の遺族会の長い間のご尽力に感謝を申し上げるべく遺児による

「フィリピン慰霊友好親善訪問団」に参加をしました時の様子を綴りました。

約1000文字ではあまり詳しい内容は書けませんでしたが、12月3日から9日まで日本の冬に参りましたので特にレイテ湾の水の温かさが身に沁みました。

この温かい海底に眠るならばと心の整理が出来ました慰霊の旅でした。

もう一度父の眠るレイテ湾の温かい水に手を触れてみたい。

生命ある限り再び父と語れる日を願いつつ。と結びました。

慰霊祭に於いてレイテ湾の東方沖に向けて祭っていただいた祭壇

20日〆切りでしたが、早々に

16日の歌会に持参しましたところ、先生から「あなただから書ける内容で宜しい」と受けていただき、ホットしてしばらく振りに

16日の歌会に持参しましたところ、先生から「あなただから書ける内容で宜しい」と受けていただき、ホットしてしばらく振りに  に向かっております。

に向かっております。

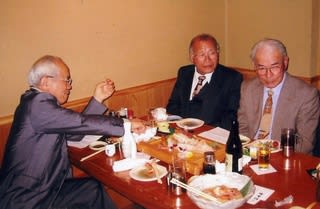

短歌雑誌「軽雪」 今年4月10日お誕生会にての先生

土屋先生の92歳のお誕生会を今年4月10日に一足先に開催。

懐かしい会員の皆様とお元気な先生のお姿を4月11日にUPいたしましたがその後、体調不良にて入院を余儀なくされました。

そして92歳のお誕生日を迎えた7月27日皆様からお誕生日の祝福を受けられた後、安らかに永久の眠りにつきました。 合掌

お通夜、告別式には先生をお偲びして大勢の皆様がお別れに参列されました。

新聞の「お悔やみ」欄から一部抜粋より

土屋 正夫氏(つちや まさお)

歌誌「国民文学」編集委員、歌誌「軽雪」主宰。

27日肺炎のため死去。

歌集「鳴泉居」で1999年日本歌人クラブ賞。

日本歌人クラブ中央幹事、千葉県歌人クラブ会長などを歴任した。とありました。

先程、歌人 土屋 正夫で先生を検索いたしましたら沢山の訃報の記事にビックリいたしましたがご指導を戴きました一会員と致しましては先生のご功績とご活躍に

とても嬉しく幸せに存じました。

ただ今までのご指導に感謝を申し上げますと共に先生のご冥福を心からお祈り申し上げ私の記録といたしました。

先生をお偲びして

先生が親しく語る巻頭言もはや学べぬと寂しさつのる

検索をすれば訃報記事多くしてわが師の偉大さつくづく知るも

つつしみて仰ぐ御影の召さるるは大島紬まこと似合ふも

短歌雑誌「軽雪」(隔月刊)が届きました。

今年1月から投稿を始めたばかりの未熟者ですが、〆切に追われながらも1ヶ月後に届く作品集を楽しみにもしております。

特に「前号作品評」に名前を見つけた時は次も  と励まされます。

と励まされます。

前号には2007年2/6UPの「書のデザイン展」見学の感想を詠みました。

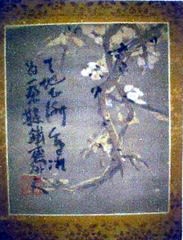

とても印象的でした鉄斎の作品を詠みました歌に講評を頂きました。

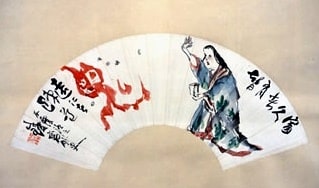

福内鬼外図 富岡鉄斎 大正時代

鉄斎の書く福内鬼外図朱墨の赤鬼まさに逃げ腰 嘉子詠む

作品評

「節分の豆まきの図であろう。

富岡鉄斎は天保7年(1836年)京都で生まれ、1924年没している。

江戸時代末期から大正にかけた代表的な南画家。

奔放な筆線は、晩年になると円熟したと言われている。「まさに逃げ腰」と表現される事により絵にユーモアも感じられる。

「図」とあるので「描く」とも思ったが、書道展なので象形文字風であったか。

最近は豆まきをする家庭も少なくなった。

こういう伝統文化も継いでいかなくてはならないと思う。」と丁寧なお言葉を頂きました。

書道展にご案内を頂きました書道の先生にも感謝の気持ちをお届けしたいと思います。

日 時 6月27日 (第4水) 13:30~

(第4水) 13:30~

参加者 9名

毎月、幹事さんに歌会10日前までに2首提出により、全員の歌が事前に配布されますが、今月も「あまちゃ」「弘法麦」「鰺刺」の歌を詠まれた方、「糞」=まり

と読む等・・・又、新しきを学び

にHPの御世話になりました。

にHPの御世話になりました。

少しお節介と思いながらもHPから「弘法麦」「鰺刺」友人の庭のお花から「甘茶」を印刷して持参しましたところ、皆様から「百聞は一見に如かず」と喜んで頂きました。

先生のご指導から

歌の詠み方については日頃からご指導を頂きますが、改めてお伺いしましたように新鮮な気持ちで学ぶことが出来ました。

又沢山のプリントをご用意下さいまして幅広く学ぶことの大切さにも触れることが出来ました。

なかでも吾が先生がお書きになられた「鎌足桜」については身近な郷土千葉県が遠い時代から詠まれておりましたことに興味深く存じましたので一部をご紹介させて頂きます。

万葉集第14巻東歌の中の相聞に

馬来田の嶺ろの篠葉の露霜の濡れてわ来なば汝は恋ふばそも

馬来田の嶺ろに隠り居斯くだにも国の遠かば汝が目欲りせむ がある。

「馬来田」(うまぐた)は、今の千葉県木更津駅から久留里線で六つ目の駅に「馬来田」(まくた)があるからその辺りであろう。

「嶺ろ」はそこから北東に見える望陀辺りの丘陵と考えられている。

(中 略)

木更津駅からバスで内陸に入って行くと途中のバス停に「鎌足○○」とか「鎌足小学校」というのがあって、その呼称に興味をそそられた。

「鎌足」と言えば「藤原鎌足」(614~669)に決まっている。

何でここが鎌足なのかと関心は募り、「鎌足村史」等を調べた。

すると鎌足の祖父猪野の長官が矢那の郷に住んでいたが、子宝に恵まれず近くの高倉観音に百日間お参りすると女子を授かった。

その女子は器量がよくなく縁遠かったのでまた観音様に百か日お参りすると、縁あって常陸国鹿島に嫁ぎ、男の子を授かった。

名を「鎌子」といい、それが鎌足という伝えである。鎌足の出生地については諸説あるが、祖父の猪野の長官の屋敷跡辺り一帯は、現在も猪台と呼ばれ、末裔と伝えられている旧家も存在していると言う。

そして大織冠(鎌足のみ授かった。後の正一位に相当)なった鎌足が高倉観音へお礼参りに来た時、着替えのため、持っていた桜の杖を挿した所、杖がそのまま根付いて桜木と

なり、「鎌足桜」とよばれ、千数百年に亘って語り継がれている由もうこうなったら実際に見たいと思った。

4月中旬に尋ねた。

(中 略)

平成17年に木更津市の天然記念物に指定されたので、文化財として市に寄贈、現在は鎌足がお礼参拝に来たといわれる高倉観音(高蔵寺)の境内に移植されてあった。

(中 略)

最先端の産業研究の拠点となる地が、一方で鎌足への信奉あつく千数百年の歴史を今に語り伝えている。

新緑の農村での心足る小半日であった。

以上、先生の 「鎌足桜」 (一部省略有り)を親しみをもって拝読させていただきました。

今月の参考歌

「この鳥には鰺刺(あじさし)と言う名前がついていて川が海に流れ込むあたりに群れている。

又、都会の中心に近い内堀などでもそこに棲む魚にねらいを定めて、急降下を繰り返していることもある。」HPより抜粋

鰺刺の抱卵どきの九十九里浜糞(まり)かぶるなと漁夫がいましむ M様

砂浜が黄色っぽく見えることがあります。弘法麦です。

名前の弘法は、根茎の繊維を筆に使い、書道家としての弘法大師から麦は麦に似ているからだそうです。」HPより抜粋

智恵子碑のたつ砂浜にたくましも弘法麦の竝びて鎧ふ M様

「甘味用に栽培され6月頃、「がくあじさい」に似た花が咲く。

甘茶とは干したこの甘茶の葉を煮出しした甘い飲み物。葉っぱを乾かすと甘くなるそうです。

毎年4月8日の灌仏会(かんぶつえ)という仏教のお祭りではお釈迦様の像にこの甘茶を注ぐ。

灌仏会=お釈迦様の誕生日。その日、甘露の雨が降ったという言い伝えがあることから、

4月8日にはお釈迦様の像に甘茶をかける風習があるといわれております。」HPより抜粋

あぢさゐに良く似たあまちゃ白と藍茶席の床にあざやかに映ゆ N0様

先生より「あざやかにはよろしくない。お茶席のわび・さびを考えてもう一工夫しましょう。」

今月の入選歌

コンバインあたりに爆音轟かせ黄金に実る麦を刈りゆく NO様

「おお来たか」その言葉はもう聞けず火炉を出で来し御骨を迎える K様

所在地 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺5-23

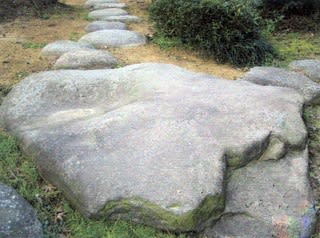

管理者 松原武徳・京子様 (京子様撮影より)

松原家の由来より転載

「松原家は旧薬師寺村の庄屋を永く勤め、家作に関する古文書、長屋門、旧薬師寺伽藍の礎石、水琴窟などが太刀、遺訓などとともに伝えら れている。

松原家長屋門は江戸末期の建造とされ、明治8年に現在地に移築された。

岐南町にはこのような長屋門が58棟あることも注目され、代表的建物として昭和62年に明治24年の濃尾震災にも倒壊を免れたが、平成18年老朽化および震補強のために修理復元

された。」と述べられております長屋門訪問が実現しました。

ブログの友人として短歌の先生としてご厚誼を頂いておりますが、この度お目にかかれますご縁を頂き、友人2人と午前中は名古屋城と障壁画展をご案内頂きました。

午後はご自宅にお邪魔いたし待望の「長屋門」見学を致しました。

構 造

間口8.5間、奥行2.5間の3部屋構成(作業場、倉庫、作男の部屋)切妻造桟瓦葺

木鼻の繰型 扉、親柱など欅造りで木目が美しい入り口で

美しい箱根空木に迎えられて 素敵なご自宅でお薄を頂きました

主な展示品

刀剣類 太刀 宗近、刀 孫六兼元

書 画 富岡鉄斎の梅、南天棒の書

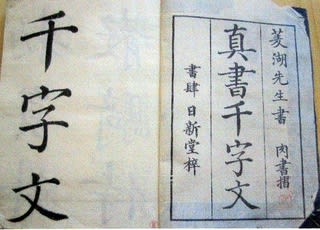

古文書 遺訓、千文字、十八史略、孟子、江戸時代の百科事典

陶磁器 四耳壺、須恵器

民 具 農機具、木臼、和釘

頂きました資料から展示品を一部ご紹介させていたださきます。

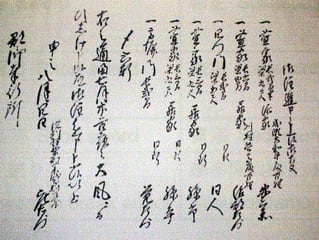

明治24年濃尾震災の遺訓 総庄屋松原家からの御注進(江戸時代)

千字文(江戸時代) 孟 子

孫六兼元、濃州関 稲畑天神

南天棒 山岡鉄舟 梅 富岡鉄斎 四耳壺(李朝期)

祥瑞の大皿 手水鉢

臼と杵 唐 箕

中庭を散策して

薬師寺伽藍石と伝えられる踏み分け石(平安時代) 織部灯籠

中庭には  にご紹介の貴重な品々がありますが、民家に残る歴史遺産は、風格を漂わせながら、江戸後期から明治時代の町の動きを静かに伝えています。

にご紹介の貴重な品々がありますが、民家に残る歴史遺産は、風格を漂わせながら、江戸後期から明治時代の町の動きを静かに伝えています。

見学には事前連絡を要しますが貴重な展示品を公開しております。

中央が土屋正夫先生 前列左側 ↑ 吾が師 鶴岡美代子先生

土屋先生・鶴岡先生と市原支部の皆様 左から加瀬・鈴木・立野様の皆様

「土屋先生は大正4年7月26日 現住所である市原市新掘に生まれた。

両親の影響があって、幼少の頃から短歌や俳句に親しんできたという。・・・」

上記は「道はひとつ」土屋正夫の歌 著者 鶴岡美代子先生に紹介されておりますプロフィールの一文です。

題名の「道はひとつ 土屋正夫の歌」は、先生の著書「しつけ糸」に「私は、短歌の外に興味を持っておりません。というより、持たぬように心掛けてきたといってよいと思います。」と

あることから名付けたとも書かれております。

入会間もない私は、土屋先生に初めてお目にかかる佳い機会を戴きました事にこの上なく幸せに存じます。

先生の70年余に及ぶご活躍のご紹介を伺い、又先輩の皆様と親しく懇談が出来ましたことは今後「軽雪」のお歌を拝読させていただく上で大変貴重なひとときを戴きました。

昔から60の手習いと申しますが 、私は60歳を過ぎてからの入門でした。

佳き先生との出会いに心から感謝を申し上げ、先生のご指導に耳を傾け、57577の文字を懸命に探しながら一首一首の作品を大切に学んで参りたく思っております。

千 葉 県 短 歌 大 会

期日:平成18年10月29日(日)

会場:ホテルポートプラザちば

主催:千葉県歌人クラブ

鶴岡先生より次期大会 松戸市への引継セレモニー

本年は千葉市において開催。

大会実行委員の先生方(敬称略)のご紹介

会 長 秋葉 四郎

副 会 長 松下總一郎 久々湊盈子

事 務 局 長 清宮 紀子

実行委員長 鶴岡美代子

総 合 司 会 戸田 佳子

以上の先生方の他にも多くの先輩委員の先生方が早朝より参集してのご尽力に敬意を表しました。

受付業務 ・ 詠草集 ・ 関係書籍の配布などにご尽力されていらっしゃいました。

10時開会宣言に続いて 実行委員長 挨拶は吾が師 鶴岡美代子先生

の素敵なご挨拶を拝聴することが出来ました。

秋葉会長ご挨拶はご講演いただいた「作家・文芸評論家 葉山 修平先生」について詳しくご紹介をいただきました。

演題は「海ー旅の歌」でしたが、冒頭にいくつかの結社のご紹介に私たちの「軽雪」もご紹介くださり、又演題の「海」の歌として鶴岡先生の「緑風抱卵」より

突堤に海鵜ら日を浴み鵜になれぬ鴎は下段にひしめきあへり

刃を受けて喘ぐ赤エヒ捨て置けず息止まるまで浜に見つむる の二首をご紹介いただきました。

嬉しい  やらビックリ

やらビックリ  やらでしたが、実行委員長をお務めになられた鶴岡先生へのねぎらいのお気持ちだったのでは

やらでしたが、実行委員長をお務めになられた鶴岡先生へのねぎらいのお気持ちだったのでは  と先生のお優しいお心配りにひととき幸せをいただきました。

と先生のお優しいお心配りにひととき幸せをいただきました。

本題は、千葉県の生んだ歌人「伊藤左千夫」の海を詠んだ歌をきっかけとして「海ー旅の歌」について考えてみたいと思う。

に始まり、万葉集にみえる「海ー旅の歌」について、「土佐日記」等々から、近代・現代歌人は「海」をどのように読んでいるかに広くお話をいただきました。

千葉ご出身の先生にとても親しく拝聴することが出来ました。

表彰式には一般の部の皆様・学生の部の皆様方が胸に大きなお花を付けていただき、友人からの祝福に又、小学生の皆さんはご両親とご一緒に臨まれたお幸せのお姿が印象的でした。

入賞者の皆さんに心からのお祝いを申し上げ、初めての参加に大変意義深い一日となりました。

気持ちよく 10月25日(第4水)短歌を学ぶ「洸の会」に出席。

10月25日(第4水)短歌を学ぶ「洸の会」に出席。

先ず初めに先生の 第三歌集 「緑風抱卵」 (写真) のご報告をいただきました。

一同 「おめでとうございます。装丁が素敵!」

先生 「お褒めいただいて嬉しいわ。でも内容もご覧下さいね。」

一同 「

」

」

帯に紹介された「あとがき」より

「千葉県には、まだ、あちこちに里山が残っている。自宅の近くにもあり、私の日々の散歩コースである。

初夏の頃には、雉が抱卵するために、警戒の高鳴きをする。

稀には親鳥の姿も見る。が、雛鳥を観たことは無い。

おそらく、育つことは少ないのであろう。里山も雉もこの先いつまでも在って欲しいと思う。近年この思いは強い。」

帯に紹介された「歌」より

われらの声柔らに返す深緑の山の木霊はやさしかりけり

里山の入り組む谷津田もとほれば在り処は知らに雉の高泣く

もて余すこころはひと日新緑の山に預けてひとり行き行く

森若葉日に日に木の間埋めつくし鴬の声つひに閉ぢ込む

突堤に海鵜ら日を浴み鵜になれぬ鴎は下段にひしめきあへり

題名の「緑風抱卵」は、

里山の入り組む谷津田もとほれば在り処は知らに雉の高泣く から付けました。と伺いました。

次回はご本の中の好きな一首の感想を申し上げることになりました。

又、本日の講義は 「道」 についてでした。

「道」とは?

皆さんがご自身なりの意見を述べ合いながら、先生曰く、すなわち芸術と言うものは「道」を学ぶこと。

「道」とは?=人造り

良い歌を詠むには人格、ご自身を向上させることが大切に思う。

努力無くして「道」は極められない。と大切なお話をいただきました。

今月の歌二首

バスひとつ遅らせ茶房にぐちを聞きダージリンティほろ苦く飲む Mさん

体育の日は芝刈りに汗流す話し相手は緑のかまきり 0さん

私の歌は先日60年振りに恩師を訪ねた思いを詠みました。

手作りの栗飯を持ち60年ぶりに寡婦の恩師を訪ぬ

吾が初にもらいしザラ紙の通知票貴重な優はペン書きたりき

9月27日(水)「洸の会」短歌を学ぶ会でしたが、急用の為に欠席。

幹事の方から先生のお話を初め、当日の様子についてご丁寧に書き留めたお手紙を戴きました。

先生からは、山形県上山市に開館されている 「斎藤茂吉記念館」 訪問のお話だったそうです。

「現代歌人のすぐれたひとりである斎藤茂吉の文業や生活を伝える興味深い自筆の書画、原稿、映像などの資料をその生涯の活動にそって展示公開されている。

是非訪れてみては如何でしょうか。」といただいたそうです。

今月の入選歌

刈り取りし藁を焼き入る線路みち赤き電車の煙抜けくる Mさん

私も先輩の歌に共感です。

秋の景色が映えてとても素敵に思いました。

又、この度提出しました二首は先日の歴史散策の思いを詠みましたが皆さんの感想、先生の講評も書き添えていただきました。

一首目は千葉県の久留里城見学に息をきらしながら大変な登り坂の土手に見つけた

「ナンバンギセル」

に感激して詠みました。

尚、写真は友人の庭のお花の紹介から戴きました。

ひそやかに薄の陰に咲きをれるナンバンギセルにしばしを憩ふ

万葉集にも「思い草」として詠まれているそうです。

私は友人からの紹介ではじめて知った貴重な「ナンバンギセル」に魅せられております。

「ナンバンギセル」は葉緑体を持たないため自活出来ず、薄や茗荷などの根に寄生すると言われております。

花の形が、南蛮人の用いたパイプの「キセル」に似ているのでこの名になったと書かれておりました。

二首目は千葉県の誇りとする 上総堀り  (提供写真より)に思いをしました。

(提供写真より)に思いをしました。

もと歌は 上総堀り歴史を刻む名水の・・・としましたら

先生から「ここまで歌わないほうがよい」とご指導を戴きました。

上総堀りの技術つたへて湧き出ずる名水くみてひととき潤ふ

思い出の歌を詠むことが出来ました歴史倶楽部の役員の皆様に改めて御礼を申し上げております。

有り難うございました。

千葉日報「読者文芸欄」は毎月2回、第2・第4(日)に掲載されます。

3ヶ月ぶり、久々の掲載にとても嬉しく継続する事の大切さを学びました。

各分野の入選作もご紹介させていただきます。

9月10日 第2(日)入選作品

「日報俳壇」

一席 亡友(とも)の書を返しそびれて曝すとは 男性

「梅雨で湿ったままの本や書物を、土用干しする習慣を曝書(ばくしょ)と言う。」

二席 六十年捨てぬ軍帽土用干し 男性

三席 梅雨の間に夜が賑わう長良川 夫

九才の鵜匠に声援頑張れと 妻

「日報柳壇」

一席 風船の中で主張をする空気 女性

二席 遠足日校長ひとり留守居番 男性

三席 花と散る勇気を持たぬペシミスト 男性

「日報歌壇」

一席 塒(ねぐら)からえさ場に通う白鷺の飛行ルートは我が家のまうえ 男性

二席 ふるさとの校舎改築いそぎおりタイムカプセル眠りしままに 女性

三席 杖をつき歩いてもなおひまわりと長嶋さんを人々は呼ぶ 女性

「私の歌」

「クレデマツ」の最後の電報色あせて母の遺品の中より出でぬ

9月24日 第4(日)入選作品

「日報俳壇」

一席 玉砕の島に重たき夏の月 男性

二席 還暦を過ぎてしみじみ原爆忌 男性

三席 終戦日近づき話題ぶり返す 女性

「選者の先生から」

戦争に関する作品も年々少なくなっているように思う。

もう60回以上も同じ話をするが、話題は尽きることは無い。

あのカンカン照りの蝉時雨の終戦記念日。

当時の人々は忘れようとも忘れられない。

今後の方々も、戦争の恐ろしさを学んでほしい。」といただきました。

「私の俳句」

変色の軍事郵便終戦日

俳句も川柳も学ばずに、自己流で川柳に投稿しておりますが、今回は俳句の部に投稿しました。

私にとりましては悲しい作品ですが、掲載していただいた喜びを味わっております。

「日報柳壇」

一席 年金日空の通帳持って行く 男性

二席 あの頃は正直だった丸坊主 男性

三席 鶴の一声今日もカラスは白くなる 女性

「日報歌壇」

一席 野良へ行くこともなくなり姑の足きれいな爪に生えかわりたり 女性

二席 梅雨やみて西陽に光る露玉の庭一面に眩しき夕べ 女性

三席 船を降り十年(ととせ)を超ゆる喜寿の漁夫出船を送り入船を迎う 男性

沖縄は6月23日、沖縄戦戦没者の霊を慰める「慰霊の日」を迎え、平和記念公園で「沖縄全戦没者追悼式」が挙行されました報道に接し、県民の4人に1人が

犠牲になられましたことを伺い、多くのみ霊のご冥福を心からお祈り申し上げております。 合掌

私は、平成15年度・16年度の「千葉県南方諸地域戦没者追悼式」に参列、千葉県戦没者の諸霊に誠を捧げ、慰霊戦跡巡拝をするとともに、復興めざましい

沖縄の現状を知る機会をいただきました。

その折りに千葉県ご出身の大田實中将に思いを強くいたしました。

先ず、海軍慰霊塔 (写真)  の下にある巨大な「旧海軍司令部壕」は昭和19年8月より僅か3ヶ月で鍬や鶴嘴で掘った事に驚き

の下にある巨大な「旧海軍司令部壕」は昭和19年8月より僅か3ヶ月で鍬や鶴嘴で掘った事に驚き

深き壕闇(くら)き底より今もなほ聞こゆるごとし鶴嘴の音

と詠みました歌を、月1回発行の日本遺族通信「九段短歌」へ投稿いたしましたところ、本日、日本遺族通信 6月号が届き、九段短歌に掲載していただき沖縄巡拝の日に

思いをいたしました。

大田中将を偲んで詠んだ私の歌 沖縄の県民守り命果てし大田中将郷土の誇り 昭和48年大田中将の故郷千葉県長柄町からツツジ500本が移植されている。

改めて「自決」の言葉思ひたり歴史の重みまざまざとして

最期を遂げた 司令官室(写真)の壁面には

大君の御はたのもとに死してこそ人と生まれし甲斐ぞありけり と言う大田中将の歌が鮮やかに残されていました。

「沖縄慰霊の日」に際し悲惨な戦争は絶対に繰り返してはならないと強く願う遺族の一人として黙祷を捧げました。