「先生も、こういうふうに勉強してるんだよ」を教えましょう

小さな子どもたちに勉強を教えるわけですから、彼らは、まだ自分の中で勉強する意味やおもしろさについて考えているわけではありません。周囲から「受験するのであれば」とか、「良い学校に行きたければ」という、一見現実的、実はすこぶる抽象的な「勉強する意味」を伝えられるわけです。ところが、勉強させようとする人たちは、既に、自らはほとんど勉強していないのが実態です。つまり、「現に勉強していない人が『勉強しなさい』と云っても」、ほとんど説得力がありません。そこに「『子どもたちに学習させる』際の大きなバリア」が存在するわけです。それを乗り越えること。

それらを解消させるには、こちらも「勉強している」という姿を、まず見せることがたいせつになってきます。掲示のノートは、京都大学に進んだY君と「老人と海」を読んだ時に、ぼくが「学習したノート」です。子どもたちに、よくこうしたノートを見せて「自ら学習したようす」を紹介します。

たいていの子どもたちは、付箋や新たに紙を張り付けて訂正したり、追加したりしているノートを見て、びっくりします。「勉強に対する意識」が大きく変化するようです。

さらに、そこで、指導を敷衍します。「こういうことがわかった」「有名な翻訳本にも、こういうまちがいがある」あるいは、「ここは、こういうふうに解釈できるが、君たちは、どう思うか?」など、成長に応じて内容は変わりますが、これらも、「団のOB諸君が前を目指すための指導の力」になってきたのではないか、と今感じています。

さて、友人の水谷豊川から届いた手紙。卑劣な画策を計った「残りの一人宛て」、そのまま紹介します。

殺人犯はタブレット⑤

付箋番号② 玉川 海への手紙Ⅰ

白砂青松からヘドロの海へ

玉川 海 様

海…。おそらく、ご両親は「広い心で周りの人や子どもを大きく包み込み、豊かな恵みをみんなにも与えるように」と夢と希望を託し、生まれた赤ん坊に「海」と名づけられたのではないでしょうか。あるいは「静かな波が、時に思いもかけず流れ着く、白砂の浜の悪や汚れもきれいに洗い流してくれるように、清らかな心で美しく生きてくれるように」とも。

あなた(方)の今回の行動は、その「親の願い」に叶っているものでしょうか? 思いもかけず流れ着いた『悪』をきれいに流し、清めましたか? 窃盗事件は小さな悪です。あなた方がやったことは、まったく逆でしたね。

子どもたちも楽しく遊べるようになった「風光明媚な穏やかな入り江」に、これ以上ないと云うほど「汚物」を集め、さらに「ヘドロ」を覆いかぶせ、さらに汚し「二度と使えない海」にしてしまった、ぼくはそう感じました。

ご主人の手紙にも書きましたが、年を重ねるにつれ、「子どもたちへの思い」が、どんどん強くなります。

自らの子どもたちや孫たちだけではなく、「未だ汚れを知らない子どもたち」を目にする度、そして「世の中の汚いこと」が、望みもしないのに次から次へと分かるようになるにつれ、「何とか美しい中で生きてほしい」・「『汚いもの』と『きれいなもの』が、『正しいこと』と『まちがっていること』が、きちんと区別できる子に育ってほしい」という願いが強くなります。

願いを叶えたいと、「小さな入り江」だが、毎年大きな恵みを与えてくれる「豊かな海」に育って欲しい、そう思って日々子どもたちと力を尽くしてきた『豊穣の海』です。二十年以上かけて、少しずつですが、恵みを毎年得られるようになっていました。

あなたが入塾一年目から「参考にしたいと云ってるから」といって連れてこられた同僚の先生方、「苦労人だそうで、バランスよく子どもたちも育てられていることがよく窺えた奥島先生」、「子どものように周囲の事物に興味津々だった生田先生」、「小学校の指導で悩んでいらっしゃった若い横川先生」、ぼくは彼女たちにも、子どもたちの指導のようすをきちんと見ていただきたい、今後の指導に生かしてほしいと、できるだけ協力しました。あなたは、ぼくが期待していた、その先生方の「指導の広がり」をどうしましたか? 嘘で塗り固めたあなた方夫婦の仕業で「汚穢の海」になりはてました。青松白砂の明媚な風景が瞬時に消えました・・・。

事件の首謀者への手紙は、続いて「教職者としての教育や指導についての誤謬や甘さ、その観念性・形式性」、「親としての自覚、その『底の浅さ』」を問います。

子育ての「発想転換」

玉川さん。あなた方の卑劣な『隠蔽工作』の跡をすべて解明し終わったとき、数年前はじめて塾に来られ、前の廊下であなたと「立ち話」をしたときのことを思い出しました。

「・・・わたしたちも、同じようなことをやってみたいので、課外学習に『だけ』参加させてもらえませんか?」。

唖然として、ぼくは即座に断りましたね? 「ぼくの指導は、そういうものじゃない」。学習も課外活動もすべてが連動・関連していて、「ふつうの社会見学や総合学習と一緒に考えられては困る」、と。

「『見かけ・表面しか見ていない感覚』が、『ぼくの指導に対する思い』とは『正反対』」なので、少し腹立たしく、「すべての指導を通じて、人間性もふくめて、指導したいので、それは無理です」。たしか、そのように返答したと思います。

その後、数年して再訪され、「あなた方の子どもが入塾」という過程でした。こうしてスタートを考えると、最後の最後まで「『心』を理解してもらえなかった」ようです。素晴らしい学力の伸長には、ともなうべきものが必要なのです。家庭にも、過程にも、結果にも。

一年目、『自分たちも同じようなことをやってみたい』と云うことだったので、野外の活動もふくめ、できるだけの指導のノウハウを紹介したつもりでした。(一年目は、ほとんど夫婦での参加はなかったですね、ぼくが「父親参加を促したこと」もありました)。

最初の一年間、「課外学習に参加し同行していただくこと」で、「いろいろなこと」が見えてきました。年間を通じ、総合的に指導する目的で課外学習指導を行っているのに、「自由な判断で参加をチョイス」する。それでは「知識や学習内容の積み上げ」が「いびつ」になります。総合的指導という、「こちらの思惑」は大きく崩れます。

「熱心そうな、指導に賛同している、理解しているようなようすを見せてもらった」ので、「子どもたちも、うまく育ってくれるだろう」と期待していました。が、二人の姉弟の行動や振る舞いを見て、指導やしつけ・育てられ方の問題点が、月を経るごとに少しずつ明らかになってきました。

「指導の一貫性の無さ」・「バランスの悪さ」と「不徹底」です。たとえば、「『電車での飲食』や手洗いは、神経質にうるさく注意する」が、「『電車の床に直に座っても』何とも云わない」。

衛生面から云えば、それがいちばん不潔でしょう。また、「休日に行く旅行のときの世間の飲食」を見ればわかるように、「休日、空いた電車で、ゴミに気をつける飲食」であれば、それほど問題はないのではありませんか? それより、もっと根本的な命題、今回あなた方二人で行った卑劣な捏造に対する倫理観、その是非を、一から、根本から考え直し、子どもたちに伝えるべきでしょう。

座る席がないのであれば、床に直にすわらせるのではなく、我慢して少し立って(立たせて)いなければいけないでしょう。立たせておくべきでしょう。それで『我慢』を覚えます。日ごろの指導やしつけについて、あまり考えていない。判断基準の一貫性のなさです。

また、「大人と子どもはちがうというルール」を徹底していない。「親の『我慢』や『努力』が分かるように」育てなければならない。それがなければ、子どもの「リスペクト精神」は崩壊します。二人の子に、そういう指導はしてはいなかった。「親に文句を云うのは、おまえたちが親の面倒を見るようになってからだ」。ぼくは、そう注意しましたね、姉弟に。

子どもと大人は一緒ではありません。すべての条件がちがうことを、よく認識しなさい(させなさい)。大人は「人格」を認めなければなりませんが、子どもにあるのは「子格」です。平等を「分別」しなさい。決して、同じ「平等」ではありません。彼らの「人格」は、「今養っている最中」です。

一年経っても、二人ともなかなか変わらない。保護者同行のときのしつけや指導のようすを注視していると、「きちんとした善悪判断や指導・しつけの基準がないこと」、「当人の姿を見て躾や指導をするのではなく、『教科書(!)』で習った「見かけだけ(!)」を、『子どもをよく見もせず』やっていること」が、よく分かりました。

「子どもの指導」は「教科書を頭に入れてやるもの」ではありません。「教科書を頭に入れてやる」のは『受験勉強』だけです。子どもは刻々生きて動いて大きくなっていきます。「教科書を見て、子どもに向かう」のではなく、『まず、子どもをしっかり見て、子どもに向い』なさい。「そして、また子どもをしっかり見る」。そのくりかえしです。「賞めて育てる、金科玉条」型もそうですが、「教科書」や「美辞麗句」で、子育てはできません。教育原理や教育心理はテスト用です。良い成績をとっても関係ありません。

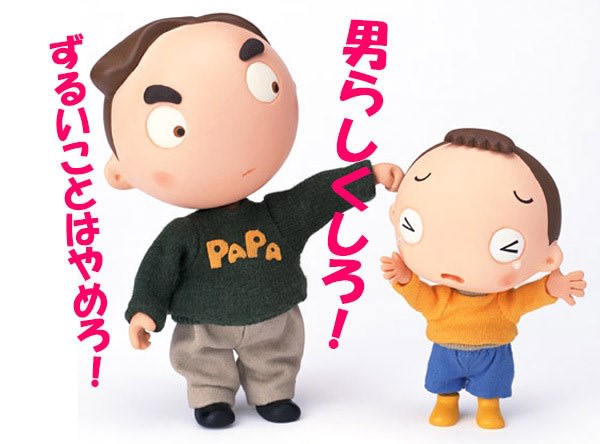

また、「子どもの甘え方」を見ていると、「おそらく家では、男親が『きちんとしたリーダーシップをとれていない』だろうこと」が見て取れました。「やってはいけないことはやってはいけない」・「やらなくてはならないことは、有無をいわさずやらなければならない」こと等、「義務と責任」指導がまったく徹底されていない。

「けじめ」がなくグズグズ、「切り替え」が、すぐできない。同じ甘えを何度もくり返す。「すぐ人を頼りに」して、楽や手抜きをする。

これらは、「父母、どちらもの、しつけや注意が徹底していない、指導が子どもたちに届いていない」典型例です。そして、「それを修正し、そのときリーダーシップをきちんととれる(とらなければいけない)のは、やはり父親だ」とぼくは思っています。

父親は、謂わば、「ガードレールの『役割』」です。「この区間ではスピードを出しても大丈夫だよ、自由にやってもよい。だけど、ここにはぶつかってはいけない、大きな怪我をするし、他の人に迷惑をかける・・・」。それらの「けじめ・指導の徹底がないから、けじめがない。

この点についても、『しつけやしかり方に問題があるのだろう。甘やかされていて、自分のことしか考えられない』と、何度も『お父さんの出番の必要性について』話しましたね。ご主人の手紙にも書いたように、『けじめ』がなく『切り替えができない』のは、「厳しく『したくない』」の『悪弊』でしょう。

指導を続けて、夏を越しても指導への理解が整わず、「見かけだけ」、「口だけ」の理解にしか見えず(表面的で)、あなた方の職業柄に思いが及んで、「指導やしつけに対する姿勢」を疑問視するようになりました。これが一年目です。そして二年目にすぐ、今回の「窃盗事件」です。

水谷は「窃盗事件の子どもの育てられ方」に疑問を呈し、その原因を探っていきます。

「窃盗事件」のほんとうの原因

「事件後のあなた方の行動」を、きちんと振り返りなさい。「なぜ、子どもが、まちがいを犯してしまったのか」という原因や反省点が、見事に明らかになってきます。

「子どもの窃盗事件」や、自らの子育て、教育や指導の不備がわからないように、自らの関係者(おい・めい・同僚)共々2年間も世話になった相手を「とんでもない悪人に仕立て上げる」、「目くらまし」の「卑劣な策略」に手を染める。「自分たちの『見え』や体裁、立場の保持」しか考えていない。

つまり、「『見かけ』だけ、うまく装う」。「人は関係ない、自分たちだけよければいい」=自分勝手、わがまま。その時、「相手の存在」や「仲間の迷惑」・「自らの反省点」など、まったく意識と考慮の外です。つまり、「自分がほしいから、人のものでも持って帰る」。自分だけ良ければいい。同じでしょう?

子どもは、親が無意識のうちにも、親の「影」を追います。「親の言動や振る舞い」を批評眼抜きで、「吸収して」育ちます。育った頃には、善悪の判断・正誤の判断ができなくなってしまっています。

「本来、窃盗事件が起きた時点で、『隠蔽』ではなく、『子どもの再教育や更正への方法と方向』に目を向けなければならなかった」のに、『臭い物にふたをする』『猫をかぶる』方向にしか、視線が向いていない。

こう振り返ったとき、日ごろの子どもの養育において、『しつけやしかり方に問題があるのだろう、甘やかされていて、自分のことしか考えられない』という、ぼくの観察が、きれいに透けて見えませんか?

子どもはひとりで育つわけではありません。「20年以上、ぼくの塾の指導の特殊性から、「課外学習でのサポーターや親子同行での取り組み」を観察することができました(それが学校の先生とはちがうところです、行住坐臥にまで目が届きます)が、子どもたちの行動パターンや判断基準には、信じられないほど大きな『保護者の影』が見えます。

「お母さんが四千円拾って、食事代が浮いたと喜んでいた」と、ひとりの子どもが教えてくれました。これが「犯罪であること」は、あなたもご存知ですね? 拾得物横領です。また、その行為によって「受けるべく罪以上の重罪」を犯していることがわかりますか? 子どもたちへの指導が崩壊するのです。子どもたちが「それらを良いことだと、ごく自然に、自らの善悪の判断基準に入れてしまう、という大きな罪」です。倫理観・道徳意識は、そうして崩れます。

「子どもと一緒に、交番へ」でしょう。徹底すべきでしょう。

それじゃあ10円・1円を拾ったらどうするか? 同じです。交番に届けましょう。

警官の応対次第で、次は、「どこかの子ども関連の基金にでも寄付する姿」を子どもに見せましょう。それが「子どもに示すべき」親や先生の態度です。明治時代の欧米人の日本滞在記には、「『日本人の正直さに驚く』記述」があふれています。これらの、世界に誇るべき特性や習慣は、できるだけ(歴史が続く限り)残すべきでしょう?

気づかぬうちに、子どもの倫理観の崩壊を招く行為は、未だあります。

「クワガタ探し」のとき、「やぶ蚊」の猛襲に備えて「森林香」の携帯セットを2個準備しました。誰かがリュックに入れましたが、そのまま戻ってきません。

また、課外授業の際は、使う道具が特殊な場合、なくなることが少数ながら、よくありました。「それらを返しなさい」と云ってるわけではありません。それらに対する「社会性」の意識を忘れてはいけないのです。ここでも、子どもに対する、躾や指導をする親や先生のあるべき姿が消えています。すべて、子どもの倫理観の崩壊(未形成)に結びつく姿です。

「塾の道具」はみんなが使うもの、いわば「公共のもの」です。子どもたちに、その「躾」をしたいと思っています(そのしつけができるのです)。「『保護者や周囲のふるまいを見て、子どもたちがどう育つか』。「そのたいせつさを常に考えるのが、教師であり、子をもつ親のつとめだ」と云いたいのです。

「子どもたちに、『こうした行為の、実際の例』を挙げて『取るべき態度』を諭すこと」を、ぼくはよくやります。なぜか?「ワオ、ワオ、ワオ、耳ダンボ事件」もそうですが、「『なあなあ』で済むことと済まないことがあること」を教えなければなりません。「『子どもたちもよく知っている事例』・『目の前で起きた事件』について考えさせる」方が、彼らの理解が整い、正しい判断基準を「すばやくきちんと身につける(つけさせる)ことができるから」です。

かつては、童話やおとぎ話・偉人伝に触れることも多く、「その種の指導テキスト」には事欠きませんでした。しかし、今『ゲーム』に、「舌切り雀」や、「さるかに合戦」がありますか? 「ワシントン」が出てきますか? ゲーム以外に、みんな読んでいますか、これらの本を。「実体験」が、最適のタイミングです。

わかりやすい、善悪基準を教訓にする材料がありますか? ぼくは日ごろから、そういうこともすべて考えながら、子どもたちを指導しています。

おそらく、「あなた(方)の半年間にわたるタブレットの盗聴音声」にも、何度も「類似の指導シーン」が収録されたでしょう。「それらの指導の前後」の音声もすべて、今回「教唆した」みんなに聞かせましたか? 「細切れにして、自分たちの卑劣なデータ編集用に使った」だけでしょう?

・・・「ぼくとぼくの指導に対する信頼」や、日本人が昔から大切にしてきた「正直という美徳」に、きちんと目が届いていれば、「窃盗事件」は事件ではなく、小さいころに身につけておかなければならない「倫理観」や「社会のルール」を学ぶ「糧」で済んだだろうが・・・。

子どものときの「少し心が痛い想い出!」で済んだだろうが・・・。それによって、甘やかされて育ってきた息子が、一回りも、二回りも大きくなったはずだ。「自分たちの子育てのまちがい」に気づき、「育て方を考え直す機会も生まれた」はずだ。

誰も傷つけることなく、傷つくことなく終わったはずだ。そう思いませんか?

わかりますか? その大きなちがいが? 人の心やルールをもう一度考え直し、すべてルールに則ってやんなさい。おたがいにルールのある付き合いは、そうして成立します、あなた方は大人ですから。

あなた方は「卑劣な『隠蔽工作』で子どもをかばって、得難い子どもの『学習』の機会を奪い、『自らの立場をよくするために相手を陥れること』によって『人としての心』を失い、これから『先々の心の平安』を失いました。

罠にかけられた相手は、『半年にもわたるタブレット端末を利用した盗聴音声の捏造データの拡散』で、『長年築きあげた信用を失墜し、将来を楽しみにしていた子どもたち、という夢』まで失いました。失う必要があるものでしたか?

この天地のちがいがわかりますか?

本来、あなたがたが「もっともたいせつにしなければならないもの」は何ですか? それが、「ことごとくなくなってしまったこと」に、気づきませんか?

手紙は、次に、玉川夫妻の今回の行動にメスを入れます。

しつけや指導は「心から」

まず。どうして、「問題になったエアガン消失の犯人」がわかったか?

「数少ない生徒」ですから、「持ち帰ってしまう(窃盗する)タイミング」があるのはだれか? ぼくが「席を外したとき一人になれる」のは誰か? 指導の過程で、日常のようす・行動・性格などをつぶさに観察していると、考えたくはありませんでしたが、「想定」はすぐつきました。

その後、あなたもよくご存じの、数週間体験指導をした『友だち』と一緒に、彼が教室に来たとき、その「はじめて教室を訪れた友だち」が、いきなり「エアガンがおいてあった近く」まで行きました。そして、「ねえ、ねえ、あのエアガン、どこにあったの?」。すると、本人が明らかに動揺を見せ、小さな声で『ムニャ、ムニャ』。

もうひとつあります。その数日後、「クワガタ探し」の合宿に行きましたね。その友だちも含めて、みんなで。あなたも、そのときは未だ、彼が起こした事件に精神的に参っていたのでしょう、遠方のお姉さんに「同行応援」をたのみましたね。

その晩宿舎での食事の際、ぼくが、そのお姉さんに、「子どもさんはいらっしゃらないのですか?」と聞きました。彼女は、即座に「子どもはいません」。そして唐突に、『子どもなんか要りません。問題ばかり起こすから・・・』。

「敏感でシャープな人」なら誰でも、「事件の推移と、そのタイミング」で「どういう意味か推察できるはず」です。ぼくの場合はシャープでもなんでもなく、「ただ社会経験が豊富なだけ」ですが・・・。

それ以外にも、何度も匂わせましたね、今回の一件を。覚えてますね、夏休みの終わり。ぼくが、あなた方の倫理観と、「職業柄期待したかった善悪基準」を信じ、一ヶ月余裕をあけた後です。

指導再開の挨拶で、「ぼくに、なにか相談していただくことはありませんか?」。一瞬びくっとして、慌てて、声を一段高めて、「いえ、別にありません」と、「『カンの鋭い人』を相手にしているとは思えない態度」で否定しました。その後すぐ、「何か、なくなりましたか?」と反問されましたね。

それ以降も、あなた(方)の職責や人柄・日ごろのおしゃべりや態度をまだ信じていたぼくは、「正直な言葉」を期待し続けました。次第に、不信感は募っていきましたが・・・。

「半年以上、『今後のための最善の解決(正直に話してもらうこと)』を図ろうとしていた」のですが、その裏で、ぼくが思いもかけない、「『保身と退塾のための卑劣な策略』、『音声盗聴と捏造編集データの拡散』、『仕立て上げた極悪人塾を退塾させるための教唆』が進んでいた」というわけです。

あなたが「捏造音声データにより進めていた『ぼくの人間性否定の教唆』」が相当長期間にわたっていたことは、「あなたが拡散した三人の保護者のぼくに対する態度の変化を時系列で振り返ること」で理解できました。

夏頃からです。菅原さんを篭絡し、古田さん・北見さん、そうですね、ご主人の応援も得て。

玉川さん。「人間関係」というのは、「こうした事実を積みあげて『犯人捜しをする遊び』」ではありません。「心と心」です。わかりますか? 「子どもたちを教えられる」のは「心から」だけです。「子どもたちに教えなければいけないのも『心』です。『子どもがゆうことを聞かない』のは、「真剣さと心が足りないから」です。

「中身のない軽い言葉」・「おせじ」や「おべっか」が先にあるのではありません。日本では古来、「『心』が先にあって、言葉が紡ぎ出される」のです。指導が時に、「強い言葉」になったり、「手厳しく」なるのは、「心」があるからです。「心が云わせる」のです。だから「子どもが育つ」のです。おたがいが心を使えるように、心を使ってください。

そして、その方法が唯一「思いやりにあふれた、良好な人間関係をつくる、日本のルール」です。こういうことを、わざわざ話さなくてはいけないことを、今、とても腹立たしく思っています。(続く)