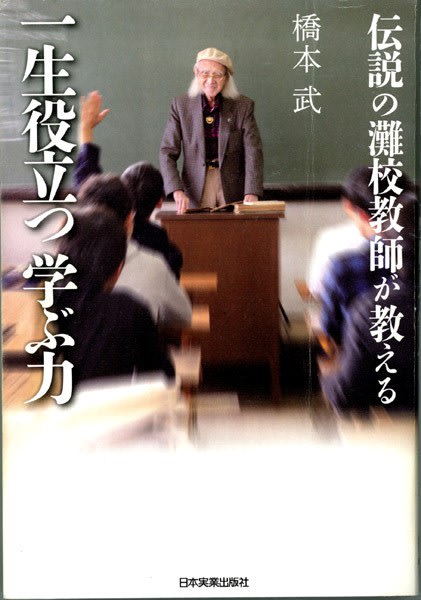

自由と自分勝手は違う

橋本先生は著書で、子どもたちを指導するにあたって、たいせつなポイントを挙げています。「『教える』と『学ぶ』をつなげるポイント」として、10個挙げられている中のひとつです。

⑨ 自由と自分勝手は違うことをしっかり教えよう

(「伝説の灘校教師が教える一生役立つ学ぶ力」日本実業出版社 p128 下線は南淵)

団の立体授業や課外学習では、単に「おもしろい」だけではなく、「我慢しなければならないこと」や「知っておいてほしいこと」も指導に組み込みます。年間を通じた過程で探索や行動も共にし、指導を重ねます。学力や人間性のバランスのよい成長を成就できてはじめて、飛躍的な学力伸長の大きな糧にもなるからです。

バランスの悪さ。「好き嫌い」もそうですが、「自分の好きなことだけをチョイスする」考え方があります。

「好きなことだけをやらせてあげたい」という「親心?!」かもしれませんが、ぼくの経験したかぎりでは、そういう考え方の下で育てられた、ほとんどすべての子が、「自分勝手で、人の気持ちがわからない子」に育ちつつあった、あるいは育ってしまっていた、と云ってもよいと思います。

好き嫌いが多いと云われている(?)、イチローや中田英寿のような天才は別ですが、彼らとて、「他人にはうかがい知れないような極限の練習と努力を重ねるというトレーニング」がそれらの「身勝手なチョイスの不均衡を補った」からこそ、あの成長があったのだとぼくは思っています。つまり「しなければならない我慢」も、その過程で身についたというわけです。

今の子どもたちの中で、火の出るような努力や集中力で練習を重ねている「天才」は何人いるでしょうか。「我慢」や「辛抱」を覚えるような経験を積むことができていますか? それらを抜きに、好きなことだけをするように育てられていれば、結果は「火を見るより」明らかではないでしょうか。近年の「子育て事情」を見ていると、先の、橋本先生が挙げた「自由と自分勝手は違う」ということに目が届かない「指導」が蔓延しています。

気づかないと、治せない

団の指導でも、以前は「課外学習には、事情が許す限り、お父さんやお母さんが参加し、一緒に観察したり、学んだり」ということが恒例でした。それらの活動すべてが、団の指導であり、教育であるという「共通認識」がふつうに共有されていたのです。

ところが、かつても紹介したように、ある時期から、「参加しても準備の作業や行動をともにしないで、子どもたちと作業中でも、付き添いの保護者がビールを飲んで無駄話をしたり、宿舎で昼寝をしている」という例がみられるようになりました。

つまり、「今子どもが何をしているか、しなければいけないか」ということが見えなく(わからなく)なり始めたのです。「全体が見えない」、「視点も狭い」、という状況です。

当然のことですが、それでは子どもをしつけたり、指導することはできません。子どものよりよい成長は図れません。欠点や性格のバランスの悪さも、指導が、ふだんからそのようであれば、直りようがありません。

かつて、こんなことがありました。ある日、一人のお母さんが訪ねて来て、「課外学習だけ(!)」参加させてくれないか」といいます。「やがて、自分も同じようなことをしてみたい…」。

ぼくは一瞬唖然として、「課外学習や立体授業の指導は、それだけ切り離しては成立しない」、「『よいとこどり』では指導の結果が出ない」と断りました。自分の欲求や希望を優先するだけです。もし、そうした感覚のまま指導が始まれば、教わる子どもたちのバランスの良い成長は望めません。

おとなには、全体のようすや相手の立場、周囲のようすをよく見、思いやりながら、自分の希望を満たしていく、役割や責任を果たしていく、という気遣いが欠かせません。それが「おとな」です。

そして、そうした「指導する側のバランス感覚」が子どもの行動や成長の過程での「判断基準」として機能するわけです。その基準がきちんとしてなければ、子どもの指導は成立しません。治すものも治せないし、直るものも直りません。

年間を通じた課外学習では、その時々に応じた指導テキストを作成し(毎回改訂します)、できるだけ子どもたちの「環覚」養成に役立つようなトピックや内容・活動を加えていきます。その課外学習や立体授業を都度検討しなおし、子どもたちの心に残るような「つくり」にしたいからです。

また、年間の課外学習や立体授業全体を通じて、後で紹介するように、ぼくたちの環境や学習対象・学習内容を総合的に、立体的に指導していきます。空気・石・生物・水・・・それが「心に残る」ことによって、子どもたちの日ごろ、周りを見る目や、気づくことが大きく変わっていくことがわかっているからです。その繰り返しによって子どもたちは、「学力」や「知識」・「考える力」を蓄えていきます。

こういうこともありました。毎年、同じ課外学習だけ参加しない子がいました。つまり、参加する課外学習や立体授業の勝手なチョイスです。どうも子どもの「気持ち(!)」を忖度(!)して、参加不参加を決めていたようで、「好きなことだけやらそう、やらしてあげたい」という思いだったようです。

この「判断基準」には大きな錯誤があります。

一つ目は、先に述べた「総合的な指導・学習内容から漏れ落ちる部分が出ること」。そして、もっと大きな誤解は、社会に出れば、ふつうなら誰でも経験することですが、「好きなことだけやって生きている(いける)わけではないことが自覚できていないこと」です。そんなふうに育ってしまえば、自分も社会もうまく機能しません。

自明のことですが、「責任」や「義務」と名のつく、『社会が成立するための必要条件』は大抵、みんなの『好きなこと』とは言えません。やりたいことではありません。しかし、それらをお互いに、「気持ちよく」、「つつがなく」こなすことで社会は潤滑に機能します。

欲望や欲求ばかりではなく、それらの「『好きではないこと』をしなければならないこと」をおぼえて、「いっぱしの大人」になります。それを、「いつ、だれが教えるか。教えなければならないのか?」。その辺が、ドンドン「あやふや」になっていきます。

また、「好きではないこと」は、往々にして「自分は苦手なこと」です。苦手だからこそ、好きではないのです。大人は、もうそれでよいかもしれません。しかし、子どもたちは、あえて「それに手をつけ、努力し、慣れること」でバランス良く発達し、大きな力が身につきます。

また、「好きでもないこと」も「やっているうちに夢中になり、おもしろくてしかたがなくなってしまう」、というのもよくあることです。年をとるにつれて、ぼくはその感が深くなります。

ところが、いつのころからか、この大原則が忘れさられ、「いびつな成長の子ども」がどんどん増えるようになりました。そういう子どもたちがそのまま親になれば、さらにいびつな社会がはじまります。

学習と教育。どちらも、決して人格陶冶と切り離して考えることはできません。現在それらの指導は往々にして忘れられていますが、決して忘れてならないことは、「『子どもたちにかかわるすべて』が子どもたちの教育にかかわってくる」という大原則です。「『よいとこ取り』ばかり」はダメです。

橋本先生の前記著書の同じページに「⑩人に対する思いやりの気持ち、それがわかれば大人の証」とあります。「子育て」の過程では、視点をもっと広く、大きくもち、躾や指導の結果や可能性についても、さらに深く考察する必要があるとぼくは考えています。

「自分は好きなことだけしていたら良い」、「出てきたゴミや後片付けは誰かにやらせばよい」。これではバランスの良い成長は望めません。

そして「自分の好きなことだけ」は、つまり「人のことは眼中にない」わけですから、そこから「人のことを考えたり、人に対する思いやりの気持ち」は生まれようがありません。「自分勝手な行動」が直るわけはありません。このようにたいせつなことも、指導者や保護者が『気づかないと治せません』。気づかない、わからないでは指導はできないのです。

「石ころ」テキスト改訂アイデア

今年の第4回課外学習は「餅鉄探し」です。この課外学習については、おもしろいエピソードがあります。「でっかい鯰釣り」で従来から訪れていた川の環境が悪化し、新しい川に繰り出したところ、「大量の餅鉄を発見した」のです。つまり「瓢箪から駒」ならぬ「ナマズから餅鉄」というわけです。

「餅鉄は発見した」のですが、餅鉄を中心にした「指導テキスト」の切り口やアイデアを考案しなければなりません。できれば、子どもたちの学習内容とリンク、それも広く、大きい方がベターです。

教科書の学習内容や学習対象を日常生活の中でとらえなおす、展開しなおすことによって、「勉強は勉強でなくなります」。学習すべき大切なこととしての意識が芽生えます。「受験の価値観」ではなく、「生活の価値観」が生まれます。それがもっとも目指さなければならない指導です。

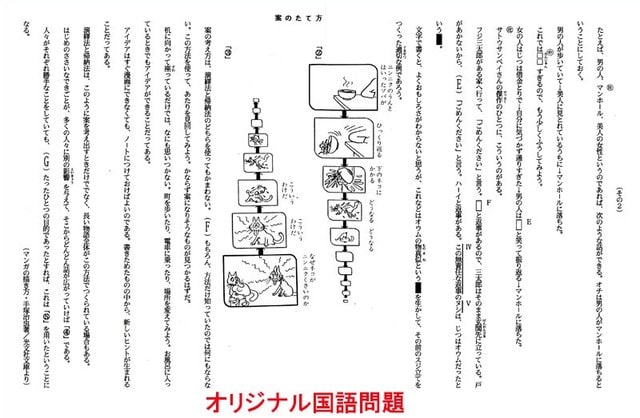

発見したのが「河原」ですから、まず「川の流れの作用」が浮かびます。また、それにつれて「川の流れの変化」や「生態系」が浮上します。

そして、河原の石ころは、多くの種類を考察の対象にするためには『岩石のでき方、つまり火成岩・堆積岩・変成岩の成り立ちと区別』が欠かせません。その過程で、ぼく自身が『岩石サイクル』を学びました。

これらが最初の「餅鉄探し」のテキストのアイデアでした。これらを組み合わせてスライドもつくったわけです。しかし、子どもたちの体験からできるだけ幅広い興味や好奇心を引き出し、知的成長につなげるには、毎回テキストの更新、進化と深化は欠かせません。

次のアイデアを思いついたのは、その「岩石サイクル」からでした。あれ? 森羅万象が輪廻転生のサイクルに収束するのではないか?

岩石に終わらず、鉱物を思い、生物のしくみから細胞を考えていったとき、「石ころとぼくたちは親せきかもしれない!」というテーマが浮かびました。その旧テキスト構成内容をランダムに紹介します。

当時皆既日食が話題だったので、その写真撮影ページ。光から空の青と夕焼けの赤のしくみ。銀河系(天の川)を内から見る星空。地球の自転と公転。太陽・地球・月の大きさと関係。宇宙から見た地球。太陽のエネルギー発生のしくみ。太陽系の一生(末路・赤色巨星)。星の輪廻転生。私たち(人間)は星の子のイメージ。人間のからだと地殻を構成する元素。地球でもっともありふれた岩石(玄武岩・花崗岩・橄欖岩)。石ころをつくるおもな鉱物7種。鉱物とは何か。石ころ(火成岩・堆積岩・変成岩)が生まれるしくみ。岩石サイクル。火成岩の種類とでき方。火成岩の分類と組織。プレートの分布。日本に火山や地震が多い理由。さまざまな堆積岩。流れる水のはたらき。課外学習に行く地域の石ころ。さまざまな変成岩。

これらの図版を構成し、スライドをつくり、紹介と指導を進めていきました。しかし、これでもまだまだ不足です。進化途上です。

宝石の発見

その後の展開で、さらにうれしい発見がありました。次の年、宝石。ガーネットです。

河原の珍しい石採集の書籍をあちこち渉猟していると、団で訪れている河原でガーネットが見つかるかもしれないという、耳を疑うような「うれしい」情報。

改めてここで課外学習を企画する際のアドバイスをしておきましょう。「思い込み」ではなく、「子どもたちの感覚に戻らなければならない」という原則です。

「宝石? そんなはずないやろ。そんなん、小さい、つまらんもんやろ!」というような、「世知に長けた大人の発想」では、おもしろい企画は決して生まれません。

定番の「放流した虹鱒やヤマメをつかんだり、釣ったりする釣り堀感覚の企画」や「お化け大会」の繰り返しでは、子どもたちの学習は深くなりません。まず、「まだ欲が張っていない」子どもたちは、小さい・大きいは関係なく「キラキラしたもの」が好きだし、「探すこと」が大好きだし、「集めること」にも夢中になります。つまり、こうした子どもの目線や感覚を手に入れることが、企画成功の大前提です。

さて、続きは来週。