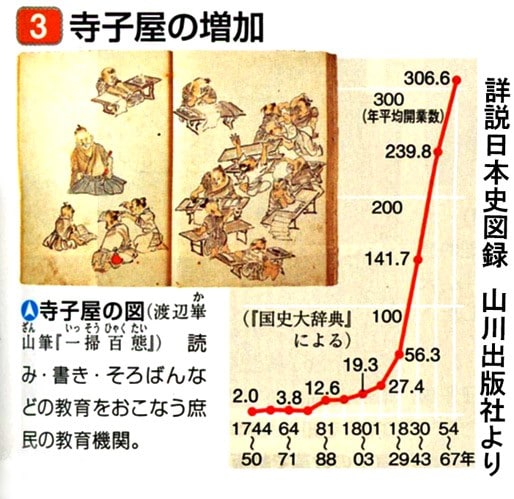

開塾当時寺子屋という命名から、江戸時代の寺子屋で行われた『素読』について、参考リーフレットを作成したことがありました。明治維新の偉人たちを輩出したときの指導法なので紹介しようと思ったのです。再録します。

「素読」が英才を育てる

「素読」という言葉をご存知でしょうか。

江戸時代の寺子屋などで、今で言う小学校低学年ぐらいからの子どもたちが「漢籍」(「論語」などの難しい漢語や変体仮名だけの書物)の「読み方」だけを習い、声に出して『正確に』何度も何度も読み続けることをいいます。

ちなみに、寺子屋の授業時間は一日7~8時間!にもなったようです。「たくさん勉強している」のは今の子どもたちだけではないわけです(「学びの復権」辻本雅史著 角川書店より)。

「素読」とは「馬鹿の一つ覚え」じゃないですが、最初は意味もわからず、ただ「正確さ」に気をつけ、ひたすら読み続けるだけです。

こうした学習が,子どもたちにとって決して面白いものでなかった(!)であろうことはご想像いただけると思います。何事においても、いつの時代でも、「何か」を身につけるまでには、必ずこうした面白くない「スキルトレーニング」の時期を経なければなりません。

しかし、正確さに注意し音読を繰りかえす「素読」で、「文章を正しく読む力」や「集中力」が向上し、さらに「優れた古典」を読みつづけることで「感性」が養われ、「論理的な力」も自然に身についていったことは否定できません。

最近までもて囃されていたにもかかわらず、あまり効果がなかった「『考える力』や『創造性』をはぐくむ教育」などが特別におこなわれたわけではないのに、明治維新であれだけの「創造的な活躍」をした人たちは、このように「徹底した素読」で育ったわけです。

「素読」によって脳を活性化しつつ,同時に集中力をはじめとする「さまざまな能力」を身につけていったのだと思われます。近いところでは,戦後ノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士は三人兄弟ですが、兄弟三人とも小さい頃は「素読」で育てられたようです。湯川博士はもちろん、小川環樹・貝塚茂樹という二人の弟も専門分野は異なりますが京大教授で、それぞれの分野で「日本の知性」を代表する有名な学者でした。

このように復唱を繰り返す例は日本だけではなく、ユダヤ式教育でもおなじで、幼い頃意味がわかってもわからなくてもユダヤ教典を徹底的に暗唱させられるようです。ユダヤ人にはチャップリンをはじめ優れた芸術家や学者が多く、人種的にみればノーベル賞受賞者も群を抜いています(ちなみにアルバート・アインシュタインもユダヤ系ドイツ人です)。

こうしたことを考えてみれば、実験結果はありませんが、「素読の効用」はハッキリしているのではないでしょうか。「素読」を応用して,ルビを振ってある「漢字の多い定評ある文章」や古典(漢文読み下し文)を、声を出してどんどん読み続ける習慣がすばらしい効果を与えることはまちがいありません。声を出さないまでも、日々読んでいくことで、漢字の使い方やことばの使い方・リズム・文の書き方が自然に身についただろうことが想像できます。

子どもたちに限らず、お母さんお父さん方も恥ずかしがらず、毎日10分間ぐらい『音読』の時間をもたれてはいかがでしょう。脳科学者の川島教授の調査では、認知症の予防や頭のはたらきを回復する効果もあるようです。

「漢字と、書くこと」を得意にするには

一般庶民の間では「寺子屋」という呼び名より,「手習い塾」という呼び名がふつうだった(寺子屋という呼び名は主に関西)ようですが、その名のとおり、子どもたちは毎日師匠から渡された手本を机において、ひたすらそれを「書き写すこと―手習い」も繰り返していました。

師匠は手本を与えるときに、手本に書いてある文字の「読み」と「意味」も同時に教え、子どもたちはその「意味」を頭におき、あるいはその「読み」を口に唱えながら手本を習い、稽古をしました。したがって「手習い」を繰り返す中で、その文字の「読み」と「意味」もおのずから覚えることができたわけです。

学生時代を振り返って考えていただくとお分かりのように、習字(手習い)は一画一画自分の「書きよう」と「手本」を丁寧に比べていき、微妙な違いを自らできちんと見直す作業が続きます。日々これを繰り返すことによって漢字を正確に覚えることはもちろん、「集中力の鍛錬」にもなっていたことは容易に想像できます。

また、こうした素読と手習いの繰りかえしを重ねることで「自分のまちがいの傾向を見つけることができた(メタ認知が発達した)」ことも想像に難くありません。さらに、「書き写す」という行為は「表現する(アウトプットする)」という行為に向かう「ちょっとしたきっかけ」にもなったのではないでしょうか。

団では漢字を書く場合、毎時間「くどいほど」一画一画の丁寧さを強調します。これは字をきれいに書くという意味もありますが、雑に書いていてはなかなか覚えられない漢字も、集中することによって書く回数も少なく早く覚えられるからです。このとき声に出して読みながら書くと、さらによく覚えられます。「たくさんの感覚器官を使うほうが脳の多くの部分を刺激するから」です。

また、団の宿題では「漢字を文とともに筆写する教材」を使っています。これは、先ほどの『思い出す』しくみを考えると,ひとつの漢字にともなう関連付けや連絡網が多いほど,思い出すとき「検索に引っかかりやすい(思い出しやすい)」からです。また,筆写する経験が増えていくに連れて、記述式の問題など、「書くこと」に対して違和感がなくなっているのがよくわかるからです。

「書くこと」についてもう少しお話しすると、「書けない」と「固まってしまっていては」永遠に書けません。団では記述式の問題などで、よく冗談半分に「書けなければアイウエオとでもいいから書け」といいますが、とにかく自由作文などでも「『書けない』とでも書く」ことからはじめることがたいせつです。

「文字に表す」ということです。「書けない」と書くことで『考えること』が始まります。「考え」を次の段階に進めるようになります。「書けないなぜ」が始まります。次はその『なぜ』を考え、書いてみることです。

ところで、なかなか文章を書けない人が、文の組み立てや文章の構成を学ぶのに手軽でよい方法は、「新聞のコラム」をそのまま書き写すことです。

小説家志望の人が「気に入った小説をそのまま書き写し書く練習をする」のをご存知の方もおいでかと存じますが、団では記述式が苦手な子や作文が書けない子には、「子どもが興味をもちそうな新聞の『コラム』をストックしておいて、そのまま書き写させること」を奨めています。

それによって「文の組み立て方」が身につき、ことばや漢字の使い方がわかります。もちろん、コラムだけに限らず、何か手ごろな本の一節を手本にされても結構です。国語の力も大きく伸びます。

さて、この江戸時代の「手習い塾」の手本は最初「いろは」から始まりますが、そのなかには50種類にも及ぶさまざまな場面での「手紙の書式」や離縁状・証文・契約書の類もふくまれていたようです。ふつう手習い塾は13~14歳までですから、小学校高学年になると,そうした大人向けのものまで書き写し、「世の中のことも」学んでいたことになります。そういう意味からいえば、今の子どもたちの「過保護振り」は一層明らかになってきます。

今の多くのお父さんお母さん方は逆に、わが子を実際より二つ三つ幼く扱っているように思えてなりません。子どもたちをよく観察するとわかると思いますが、実際は想像以上にたくましくて(誤解しないでほしいのですが!)「したたか」です。最近のテレビなどマスコミ報道も必要以上に子ども(特に小学生)を幼く取り上げる嫌いがあるのではないでしょうか。

少し話がそれましたが、漢字(熟語)というのは文のなかでの使われ方がわかって始めて意味をもちます。また「文の中での使われ方」を学ぶことによって「個々の漢字そのもののもっている意味」の類推が進み、当て字を書かなくなり、語彙が広がります。使い方がわかり思い出しやすくもあるわけです。「漢字を辞書で調べなければならない大きな理由」もそのあたりにあります。「意味を抑えながら文とともに書き写す」という「手習い塾」での学習方法は「漢字学習の理想」にかなっていたわけです。

「ことばの意味をおさえる」という点から言えば、一般に「よくできる子の家庭」では、そうではない家庭より、語彙(使われていることば)の豊富さや意味の厳格さ・漢字の正確さに対するこだわりが見られます。やはり辞書を身近に置き、家族で調べる習慣がついているか否か、また家族でそれを活用する回数が子どもたちの学力にも大きな影響を与えるのでしょう。

難易度に関わらず、格調の高い優れた文章をくりかえしくりかえし声に出して読むこと、漢字は辞書で意味を確認しながら、使われている文とともに丁寧に書き写すこと。また、できれば子どもの興味を引きそうな新聞のコラムを書き写してみること。国語の力を伸ばすには、小学校入学前後から年代順に、こうした取り組みをしてください。かなりの効果が期待できます。

最後に、江戸時代の学者貝原益軒の考え方を紹介しておきます。(資料は「日本の名著」貝原益軒 中央公論社より)まずその前に、これを現代語訳した小児科医松田道雄の解説の一節です。

とくに、「和俗童子訓」から学ぶべきことは、過保護の戒めである。益軒は、しばし富貴の家の子の教育の困難について語っている。当時の風紀の家のこの環境がこんにちは一般市民の家のなかにあらわれていることに気づかねばならない。

「富貴の家に生まれた子どもは、幼時から世にもてはやされ、人からちやほやされ、万事裕福で気ままになり、世の栄華にばかりふけるくせがついてしまうので、畏れ慎む心がなく、おごりが日々に長じて、遊びごとを好み、人の諫めを嫌って憎む」。(前記書p45より)

「いつのことか」と思う観察です。さらに問題なのは、江戸時代に富貴の子だけだった姿が、今はほとんどすべての子に蔓延して、しかも、周囲がそれに気づかないという事実です。(益軒の肖像は前記「日本の名著」貝原益軒より)

To teachers all over the world 9

今週から英文は新しいタイトルです。

To possess the superlative text book for small children

The Reward System for Learning

"Even if you might be familiar with the name of something, you really never know the true meaning of it.”

I have insisted that we should bring up KANKAKU(環覚My own term in Japanese for the sense about things and their surroundings) for small children, and instill in them a concern and interest about the things around them. I will explain the reason once again.

Most of what children learn at school about their surroundings are translated into learning matters. Previously as well as today, children at elementary school not only in Japan but in many other countries have to learn these matters by designated textbooks even in the earliest learning period.

Although, small children don’t yet have enough experience in real things and their origin that have been changed into learning matters, they also have no foundation for a kinship with them. I wonder what inspire them to learn and study things unseen and unknown to them.

In the present state, and future, they must learn and are going to learn of things almost entirely of not to unknown to them, and not to know their relevance for their daily lives, for living of those things, and not to have a clear understanding of what to concern themselves with.

Further, the children must take examinations to understand and remember those learning matters without knowing how to apply them and even what they are useful for. Even the very meanings of the examinations are very vague. They are rated by grade only to qualify for higher education or cram schools.

Although, it is often said that children are poor at abstract learning before the ages of nine or ten, without much thought about these problems by most of the people in their surroundings. Children have been learning for this way over hundreds of years at a time when their abstract thinking is not fully developed.

One of the honest reactions of small children for the abstract thinking, can be seen in Edison’s rebellious action against Mr. Engle, as well as the representative action of children during this period is what I call“Why and What Attack”. “NAZE・NANI KOUGEKI” in Japanese, their many questions for us about different things.