お母さん・お父さんに伝える心(続)

先週もお伝えしましたが、これらのテスト総評は旧年度(4~5年前)のものです。また、同一年度・同一学年のものとは限りません。それぞれのテスト結果報告に現在も総評は毎回添えています。

基礎課程(4年生・特進3年生)第1回5月度学力コンクール総評

学校教育の指導レベルとまったくちがう問題ですから、かなりむずかしかったと思います。しかし、基礎課程の二人は、まだ試験問題に向かう態度ではなく、注意しても制限時間など意識になく、集中力がなかなかつづきません。また最後まできちんと考えることができず、時間がまったく足りなくなります。むずかしい問題でも、まず、いやがらずに読んでみるという学習姿勢が形作られないと、学力の進歩は期待薄です。多くを望めません。「頑張って何度も読み・・・」という、がまん強さを身につけなければならないわけです。

「軽佻浮薄」のご時世で、「何でも簡単に手に入ってしまう」という習慣が、「我慢できない」「努力やしんどいことはしたくない」という、「困ったちゃん」をどんどん増やしていきます。どんなことであろうと、うまくなりたかったり、できるようになりたかったら、まず結果が出るまで「努力を重ねる」という習慣が身につかなければなりません。その経験がないと、「努力する意味」が分かりません。

今後のきみたちのいちばんの課題は、そういう心構えになります。特にM君は「日本文」を読む経験(本を読むこと)を増やさなくてはいけません。「じっと落ち着いて本を読む経験をどれだけ積み重ねるか」で、今後の進学先や成績が決まってくると思います。頑張って、いろんな本を読み始めてください。おもしろい本はたくさんあります。まず、手に取ってみることです。お父さん、お母さん、本屋へ行って手に取らせてください。

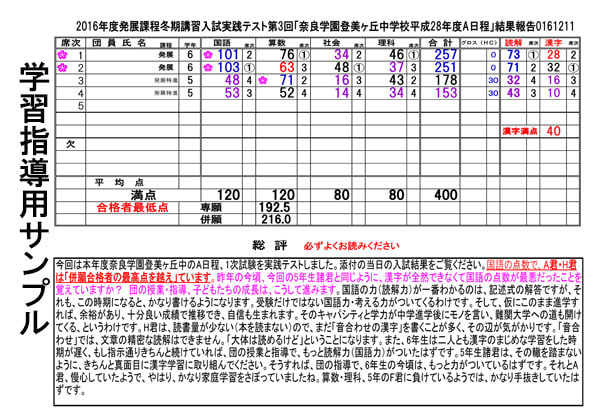

発展課程(6年生・特進5年生)第1回2月度学力コンクール総評

ブログ(goo)でも学習方法や「学力の伸長についての考え方」を毎週展開していますが、もっともたいせつなことは、やはり「『一度しかない人生のたいせつさ』を、子どもに『接するぼくたちがいかに身にしみて感じているか』ということ」だと思っています。すべてそこから始まります。

ぼくたち(おとうさん・おかあさん)が「日々のたいせつさ」や「刻々と命が削られていくことの厳しさ」を感じていない限り、子どもたちにその思いは伝わりません。「時間や人生はまだある」とのんびり構えている限り、「努力しなければならない、すぐ始めなければならない、今日しなければならない」という気持ちは起きません。「いつでもできる」と思ってしまうからです。

しかし「いつでもできると思っている内に、いつの間にかできなくなってしまっている」のが人生です。子どもたちに同じ轍を踏ませて、「後悔先に立たず」とならないようにしたいものですね。

「子どもを大きく立派に育てる」には、まわりにいるぼくたちが、かれら以上に気を引き締めなければならない。そんな気持ちで子どもたちに接する大人でありたいといつも願っています。

発展課程(6年生・特進5年生)第11回12月度学力コンクール総評

京都大学の大学院を出てから就職をしたのに、医師になりたいと、もう一度勉強を始めた一期生のK君について、お話ししたことがあるかもしれません。先日、がんばっている慰労をしようと食事に行きました。また、同じく京都大学に進んだY君も先日久しぶりに教室に来てくれました。

同じ京大に進んだK・T君もそうですが、彼ら三人全員に共通するもの、それは、いくつになっても失わない「人生に対する真摯さとピュアな気持ち」です。前向きで目標に向かって真剣に手を抜かず進んでいく姿勢です。

彼らの「裏表のない眼」に出会うたび、「塾をはじめてほんとうに良かった。教えられたな」と感じています。もう少しがんばろうという気持ちが生まれます。いつも大きな力をもらえています。

Y君が、「先生、今何がいちばんほしい?」と云ってくれたので、「ぼくは、子どもの育て方や学習指導法がほんとうにわかったから、できるだけ多くの人に伝えたい」と答えました(ほんとうは、『きみたちのようにもう一度やり直す時間のある人生を』と答えたかったのですが。笑い)。

現在の団員諸君も、彼らのように大きく育ってくれることを願ってやみません。

発展課程(6年生・特進5年生)第3回4月度学力コンクール総評

今回は2004年度の問題です。このときの新6年生の成績を添付しておきますが、進学先はYO君がN学園郡山校。ご存じのように彼は今年阪大の歯学部に合格しました。他に、KさんはST学園・標準。G君はS・理数、KOさんはOJ学院。そして、今年神戸大学に合格したT君は、当時団に入ったばかりで別紙のような成績でした。T君は人一倍根性があり、それが今回の神戸大合格を「後押し」したのだと考えています。

いずれにしろ、毎回お話ししていますように、学力の伸長については本来の能力だけでは決して決まりません。いわば、「人間としての総合力」の勝負になります。生来の能力・素直さ・裏表のなさ(まじめさ)・根性・好奇心など、「すべての能力のかけ算」で答えがでます。

ですから、いずれかの項が0(ゼロ)だと、生来の能力がいくら高くても、よい結果は出ません。「合格」はできても、人生の収支はともないません。子どもを育てるには、そのあたりの冷静な目と客観性が欠かせません。

発展課程(6年生・特進5年生)第7回8月度学力コンクール総評

夏休みが半分過ぎました。このテストはN学園に進学したS君等のときのIテスト(9月実施)です。成績表を貼付しましたが、受験した二人が最高の成績を上げたときで、問題自身もやさしい方に属します。二人ともよい点ですが、S君の場合は決して飛び抜けた能力の持ち主ではなく、決められたこと、指示された課題をきちんと遂行していったことが合格のポイントでした。

努力は成績に比例します。また、どんなことをするにも能力の差はつきものです。それを補うには努力しかありません。楽をして「うまくいくこと」は決してありません。一度はあっても、二度はありません。二度うまくいったとしても、そのお陰でトータルの人生がダメになります。そのあたりの事情がしっかり自覚できるようになれるかどうかが、これからの三人の課題だと思います。

「朱に交われば赤くなる」とのことわざがあります。「玉石混交」という言葉もあります。一生懸命努力をして行き着いた学校には、同じように努力をして合格した子が集まっています。そのなかで切磋琢磨できるか、成長できるかどうかが、社会で通用する力(学体力)が身につけられるかどうかの分岐点になるということです。

裏表なく努力を重ねてください。「ガリ勉をしろ」というわけではありません。

倦まずたゆまず、「毎日きちんとやるべきことをやる」ということです。そうすれば、必ず学習成績は上がってきます。さぼれば下がります。それが「人生のリアルな一面」だということをわから(せ)なければなりません。

以前から漢字のたいせつさについて話してきましたが、Iさんの例で少しわかりやすくお話しします。Iさんは前回の模擬テストでもそうですが、「5年生のテスト」ではN君より良い点数がとれます。しかし成績報告でわかるように発展課程(6年)のオリジナル問題では、N君に大きな差をつけられます。いつも注意している漢字学習の重要性がこのあたりで大きく影響するわけです。

模擬テストの5年の問題は、そんなむずかしいことばや漢字は出てきません。だからすんなり頭に入ってきますが、6年のオリジナル問題は漢字の実力がないと、いちいち、ことばで引っかかることになります。

そんな読み方しかできないと、読解云々どころではありません。だからこそ、できるだけ早く漢字の実力をつけ、それに基づいて読解力を養っていかなければならないわけです。高い能力をもっていても、「いつの間にか~」ということになるわけです。

計算問題や漢字練習は学力の「イロハ」です。裏表なく課題を続けていかないと、よい頭がそのうち平均以下になってしまうことも、稀ではありません。

発展課程(6年生・特進5年生)入試実践テスト第一回総評

第一回は、中学受験に対する姿勢や甘さの自覚を促したいと、あえてM星中学の本年度一次入試問題を使用いたしました。ごらんのようにそれぞれの成績の現実がはっきり現れました。

全員、どの科目も受験者平均点に達していません。今まで、M星中学は十人以上受験していますが、団の合格率は8割以上です(ぼくのアドバイスを聞いていただければ100%)。3~4年生からきちんと指示を守って団の指導レベルで学習すれば、決してむずかしい学校ではありません。

かつて不合格だった二人は、指導を守らず、決められた少量の日々の課題(家庭学習)さえ、「ちゃらんぽらん」にやっていたからです。6年生になっても宿題を指示通りきちんとできませんでした。

漢字や計算問題の宿題でさえきちんとできていなければ、入試などとてもじゃないが乗り越えられません。受験生のイロハです。

もう一つ、それに併行しますが、机に座って1~2時間毎日学習できるという習慣が身につかなければ、仮に「頭の良さ」で標準以上の私立中学に合格できても、その先はありません。

生まれつきの頭の良し悪しはまちがいなくあります。誰でもが、優れた能力・すばらしい頭をもって生まれるわけではありません。しかし、子どものときであれば、その差を克服して「素晴らしい頭を築きあげること」はまちがいなく可能です。

そこで忘れてはいけないことは、その能力の程度に応じて自らが積みあげなければいけないものの大きさが違ってくることです。能力が低ければ、それに応じた努力を続けなければいけないのは、どの世界、どの社会でも同じではないでしょうか。

職人であれ、スポーツであれ、芸術であれ、潜在能力が不足しているほど、腕を上げるために努力が必要になることは変わりません。認めなければならない厳しい現実です。それを認めて、前を向く子でなければ、能力を養ったり、力をつけたりすることとは縁遠く、低い能力が高くなることはありません。「その壁を克服していく子ども」に育てることが、指導者と保護者のたいせつな役目であり、可能にするのが本人の努力です。

三人とも、相変わらず、簡単な漢字や小数・分数の混合算など計算問題のまちがいが多すぎます。これらは毎日の宿題を丁寧にこなしていくだけで、誰でもすぐ克服可能です。数か月の辛抱です。そこをクリアしないと難関校の合格は見えてきません。

発展課程(6年生・特進5年生)第8回9月度学力コンクール総評

ぼくたちは、顔やスタイルがちがうように能力にもちがいがあります。一生懸命やっても誰もがオリンピック選手になれるわけではありません。しかし、「生来の能力を十全に発揮するように努力を重ねれば、少なくとも、ふつうの仕事では一流として通用するような力は身につく」と、ぼくは信じています。それが運動神経と脳のはたらきのちがうところです。

しかし、生来の能力の差を克服して相手を凌駕するには、やはりそれ相応の努力が必要です。差があればあるだけ、努力の量も必要になります。そこがポイントです。みんなが「折れてしまう」ところです。あきらめれば、それだけの人生にしかなりません。哀しいことに、それがわかるのは、努力してもどうしようもなくなってからなのです。

子どもたちにいちばん教えるべきは、そのことではないでしょうか。「心をこめておこなった努力は人を裏切らないが、努力しなければ、人生が人を裏切る」と云うことです。必要なことは裏表なくきちんと努力する真摯さです。

Yさんへの手紙

2016年12月19日

Y さま

昨日は、ご苦労様でした。昨日もお話ししましたように、ぼくは世の中に出て素晴らしい活躍ができる子、頭がよいだけではなく、世のため人のために仕事ができる子を育てたいと願いながら指導を続けてきました。おかげさまで20年を超え、別紙のようにすばらしい子たちが育ってくれています。

最初は生徒募集もしていたのですが、「まず先に指導をしなければいけないのが、お父さん・お母さん」のようなご時世になり、ぼくの指導と心情をわかってくれる人たちの子どもをしっかり育てたいと思い、伝手で頼ってきてくれる人の子どもたちを指導しながらの現在です。

以前、散髪屋さんのTリンの隣の教室で指導をしていた姿を、間近でご覧になっていたM尾米店の亡くなったご主人が、「あんな先生がいるんなら、まだ日本はすくわれる(身に余りすぎなのですが)」と奥さんに言っていただいたそうです。それ以降、その言葉が、指導する折々で、心の大きな支えになってくれます。

たいせつなお孫さん、協力しながら、大きく、大きく育てましょう。指導に対するご理解を心からお願い申しあげます。

以下ご確認ください。

予定表、弟さん用とお兄ちゃん用の両方同封してあります。お兄ちゃんはお話ししましたように発展課程(特進5年・6年生)の在籍になります。一月に6年生の入試がありますので、現在は冬期講習も含めて、平常授業も中学入試対応のレベルで指導しています。一月の半ばまでは難度の高いレベルでびっくりするかもしれませんが、2月新学期から最初から新しくやり直しますので、ご心配のないように。

また、早く慣れたほうが良いので、できれば12月から予定表に基づき、来られる日に出席してください(12月分の授業料は二人とも結構です。なお次月からの授業料は前月の20日ごろに月謝袋(同封)をお渡しし、月初の授業料納入日にお持ちいただくようになっています)。

入塾料は不要ですが、教科書を購入していただかなくてはいけません。同封の申込書の丸印合計金額に消費税分を添えて納入してください。

ようすを見て、ついていくのがつらい場合は時間をつくって補習等で補います。安心するようにお伝えください。

学習探偵団

ご覧いただいているみなさま、いつも拙文をお読みいただき、ありがとうございます。来たる年がみなさまにとって、すばらしい年になりますように。