今週はテキストの作成で使用した本、またスライドの紹介をしています。スナップは今年最後の課外学習「ミカン狩り」のときのものです。

「頭悪くない?」

「パ・・・」と言いかけて、中1になっていたことに気づいたのか、長男が恥ずかしそうにつづけて、「漢字とか、社会だけできる子って、頭悪くない?」。と聞かれた経験を、ふと思い出しました。

高校時代からそのことに気づいていたぼくは「経験あるよ。よくわかったな。そんな傾向は大いにある」。

気づいている先生方もたくさんいるかもしれません。当時、中1で気づいた長男の「センス」にあとをまかせられればよいのですが・・・。指導はそこから出発しますから。

「社会」がらみで、もうひとつ。ちょうど今受験時期ですが、模擬テストの得点模様からの判断です。

国語・算数・理科・社会の得点で、国語・算数の合計得点(率)のほうが、理科・社会の合計得点(率)より高い場合は、まだ「伸びしろ」がありますが、逆転して「『社会・理科』の方が高くなった場合は、学力や能力(余裕)が「いっぱいいっぱい」の場合が多い(その時点で)こと」は知っておいた方がよいかもしれません。

たとえば、各科目100点の模擬テストで国語・算数の合計が120点あり、理科・社会で80点だとすると、合計で後40点の「伸びしろ」はあるが、これが逆転しているときは、「あまり余裕がない」という判断です。団の、今までの子どもたち、京大・阪大等国立難関大へ進学した子の傾向です。

おそらく、頭を使うしくみやはたらきの問題なのでしょうが、16人中15人がそう(6年生時。例外の1人は京大へ進学した子ですが、全体に高かった子)だから、傾向としては「可能性大いにアリ」でしょう。

受験前ドタバタに思う

この時期になると、いつも思うのですが、切羽詰まってから躍起になってバタバタ詰め込んだり、ヒステリーを起こしたり、という対応はまったくナンセンスです。「学習習慣や机に座って考えるという習慣」さえ、小さい頃から身につけさせないで、机に座って勉強したり、落ち着いて考えることができますか? 周囲のドタバタやキンキン声にあおられ、子どもたちが「さらなる深みにはまる」ことの方が多いのではないでしょうか? 「後悔先に立たず」は、子どもの前に、まず周囲が心がけるべきで、子どもたちはそれを見て、「後悔先に立たず」を、「心・技・体!」で覚えていきます。

長い間子どもたちの受験事情を見ていて思うのは、受験の合否は、「総合力(周囲・本人・関係者)」の勝負です。「本人のせい」だけではありません。

受験するのであれば、そのための準備は小さい頃からしておかないとだめです。これは決して受験塾通いのことを言っているのではありません。進学先(中学)も、「総合力」さえ整っていれば、あまり関係ありません(掲示のOBの進学中学と進学大学のリストを見てください)。

「総合力」というのは、先ほどの「机に座る習慣」というのも一例ですが、「するべきときにするべきことをする」「してはいけないことはしない」と云うような、至極当たり前のしつけや教育に始まる指導。さらに周囲の「学習の必要性・重要性」に対する意識の定着です。

「学習(勉強)がなぜ必要か」を少しも感じていない、考えていない保護者が「勉強しなさい」と云っても、その言葉にはまったく説得力がないでしょう。「説得力があるアドバイスでも聞かない」人が多いのに、説得力のないアドバイスを聞くことはないでしょう。

そういう意味でも、学習問題を含め、親と子が「生き方を真剣にぶつけ合う」ことから子育ては始まるのではないか、と思っています。聞かないなら聞くまでやる、身を挺してやる、自分も、一人の人間、大人として何かに真剣に向かっている、という姿が常に問われているのではないでしょうか。

さらに大きな条件は、もちろん「子どもの能力・センス・キャパシティの問題」です。子どもたちを指導していると、「学力面では?・・・」という子も中にいます。

子どもの学力については、真剣に子どもに向かっている、能力がある先生なら、「可能性は別だが、現状ではここまでだろう」ときっちり判断できるはずです。それらのアドバイスを受け、冷静に振り返り、判断して「未来をみること」が大切です。学力の発達はこれからです。その準備をしておけばよいのです。それも、先に話した「総合力」のひとつです。

無理矢理詰め込んで消耗させ、「伸びしろ」まで摘み取るより、「余裕」の中で「頭と心の栄養」をたっぷり蓄えて、大学進学時の爆発力を養う方が、後の人生は遥かに充実します。どちらの方法が「子どものこと」を考えていますか? 表記の団のOB諸君は、全員後者です。

人生は昨日今日の受験で終わるわけではありません。子どもたちの場合、これから何十年も先があるわけですから、失敗は失敗で「かけがえのない経験」になります。バタバタするより、そうした場合こそ、真剣に、その失敗に向き合うよう、心を砕いてください。その失敗の経験が、「次はバタバタはやめよう」と悟る糧にもなるわけです。そちらの方が大事です。

「バタバタ」で合格しても、その味を占めて、試験という試験はすべて「バタバタ」と云う、「実りの期待できない勉強の連鎖」になることになります。そういう人も実際多いのではないでしょうか。

「勉強の大きな実り」は「着実な歩み」の後に訪れます。取ってつけた「バタバタ」はやめましょう。「心の構え」は「たかが受験、これも人生」です。

立体授業「ミカン狩り」と夢の教科書

11月19日は今年の課外学習のフィナーレ、「ミカン狩り」でした。最終でもあり、また季節感の体感も感じさせたく、立体授業のスライドとテキストを作成するのに前日深夜までかかり、当日朝いつもお願いしている米づくりの前川さんにレストランの二階の会場レンタルを打診すると、千葉の高校生の修学旅行で、どうしても部屋が空かないとのこと。焦りました。せっかくスライドができあがったのに、当日子どもたちに見せられないのでは「水の泡」もいいところです。

さらに「クワガタ探し」の宿舎も紅葉シーズンで満室とのこと。再度前川さんの所に電話をして、「どこでもいいから、コンセントと延長コードがあればいいから」と「無理強い!」すると、「『飛鳥駅』の貸自転車社屋の二階ならよい」というOKをもらい、急遽自転車置き場の片隅にサポーターの皆さんに手伝ってもらいスライドを映写できる簡易スタジオをしつらえました。スクリーンはA1のポスター裏の発泡スチロールで代用し、なんとか上映。

数年前から、事情が許す限り、現地で立体授業としての指導を完結させたいと思っている願いが叶いました。「環覚」は自らの周囲に対するビビッドな感受性を意味するものであり、『学体力』は、進んで自ら学ぶ力であり、と云うコンセプトから考えると、「災い転じて」という流れだったなと、ホッとしています。

ぎりぎりまで考えていたスライドとテキスト新作、一部紹介します。

最初は、まずミカンの品種の多さです。観賞用までつくられていること。これは「学習対象」が何であっても同じですが、「さまざまな種類がある」とわかることによって、その対象の「奥行き」と「深さ」に想いが届きます。その「差異」に目が向けられることで、好奇心は動き出します。「『ミカン』がただ『ミカン』であるうちは、学習意欲は機能しません」。

2枚目は教科書にもよく出てくる芥川龍之介の『ミカン』の全文です。これは当日読めば時間が長くかかるので、前の日にプリントで配布し、みんなで読んでおきました。

暗い鬱屈した心理が、「トンネルを抜ける明るさ」とともに、女の子が小さい弟たちにミカンを投げる行為で少しずつ癒されていくこと。また「奉公に向かう」という時代背景も、ぜひ伝えておかなければなりません。

「立体授業」というネーミングは、その学習対象を学ぶことによって、その学習対象がこどもたちのこころのなかで「生き生きと立ちあがること」はもちろん、それによって、それ以降、子どもたちの周囲の対象に対する感覚が、ひとつでも多くの対象にフィットすることを意図しています。それによって、周囲は『夢の教科書』になります。受験対象の『抽象』という学習の壁を打破しなければなりません。

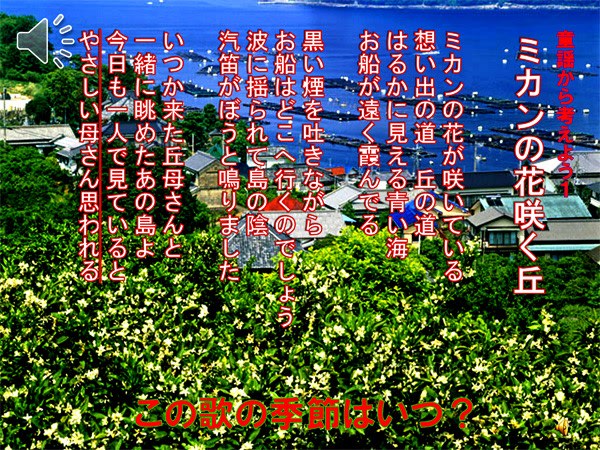

3~5枚目は、「ミカンの花咲く丘」の写真と歌(音楽)です。ミカンの花が咲く季節を考えたり、受精・受粉の話(温州みかんの検索をしてみてください。格好の学習対象です)に導入したりと、展開は如何様でも可能です。

ミカンの産地を和歌山・愛媛・静岡とだけ覚えていても、その特徴となるべき共通の地理的条件や諸々の考えなくして、「学習のおもしろさ」や興味の広がりは喚起されません。受験だけの知識です。ところが、こういう展開を始めると、「~思われる」という歌詞によって「僥倖」があり、受験知識の一つ、わかりにくい「自発」の概念がすっきり腑に落ちたりするわけです。

また、続いての『里の秋』は、こそッと「時代背景を思わせる歌詞」が出てきます。『ミカンの花咲く丘』とともに、よい唱歌であることはもちろんなのですが、その展開次第で、音は音に終わらず、歌が歌に終わらず、子どもたちの心に触れる指導がともないます。

おとうさんを想うこころやおかあさんを想うこころ、逆に子どもたちを思う心が、時代とともに合成ジュースや濃縮ジュースのような、「不自然な」あるいは『しつこいくらい甘ったるい』味に変わってきたような気がします。「自然の奥深い味」は、自然にふれること、また自然にふれた人の感覚とともに、子どもたちの心に生き生きとよみがえってきます。ぼくは、いつもそれを願っています。

7枚目は紅葉鮮やかなとき、紅葉と落葉のしくみを伝えたいと思いました。そのときたいせつなことは、まずカロチンやアントシアンではなくて、どうして紅葉や落葉というしくみができあがったのかという謎です。

そこには、考え方によっては、切実また無慈悲な植物の生命のしくみが隠れています。「色素を聞いて何がおもしろい?」

「それを問いかける感覚」が生まれることで、「抽象の集積」・「受験の手引き」である参考書やテキストではない、子どもたちの「夢の教科書」が誕生します。