「ほとんど何も知ろうとしない」を克服するには

前回、「ぼくたちは、この世界のことをほとんど何も知ろうとしない」というカール・セーガンの言葉を引用しました。それは「おもしろくなるまでいかないところ」で「考えること」が終わりつづけてきたからではないか。その原因は、「忘れている」・「気がつかない」・「知らない」・・・「ふだん考えることが日常的・現実的(?!)なことばかり」で、それ以外のことは思いつかないから。そうではないでしょうか。つまり原因は自らの経験不足・習慣不足・体験不足であり、習った先生や指導者の指導不足(「力」とは言いません。みんなができると信じているからです)ではないのか。

学校や教室では習ったことがあっても、あくまで、ただ受験知識やテスト問題としてのみ、受験やテストに対応するだけの一面的な見方で問題提起され、解法を指導され、その知識が『ストック』されてきただけ。「今現実に生きている世界のこと・存在・現象である」という認識までには至らない、「そこまで思いが届いていなかった」からではないでしょうか? その習った知識やテーマをもとに「考え」始めたり、対象を「探して観察」を始めたりすることがないまま、受験対応で終わった記憶が片隅に追いやられている・・・だから考えないし、ほとんど何も知ろうとしないのでしょう。そのままでは『なるほど』や『そうだったのか』という、学ぶこと・知ることがおもしろくなるきっかけはつかめません。当然「次を知ろう」とはしません。

それによって「知識」や「理解」の『増幅』も行われないので、好奇心を惹かれる対象も、年齢とともにどんどん少なくなります。好奇心がわき起こる子ども時代から、このように逆の「負の」過程をたどっていれば、それが習慣化し「ほとんど何も知ろうとしない」し、「考えようとしなくなる」のは当たり前です。

「好奇心」を刺激し、「観察」と「考える」機会をできるだけ増やそうとする、それによって自らの「環境」が立ち上がり、「おもしろいこと」、「考えること」が増えてくる。それが『環覚』の養成であり、子どもたちが『学ぶおもしろさ』を手に入れることができる最善の方法のひとつである、僕はそう考えて今方法を探っています。

そのためには、日常生活や数少ない自然体験の際、『何を見、何をし、何を考えるか』がとてもたいせつになってきます。先にお話しした、日ごろ実際にはほとんど意識しない『方位』や太陽の「通る道」に対する『焦点』も、そのきっかけづくりです。

現在、学校など多くの教育機関で、林間や臨海学習・遠足が行われていますが、せっかくのその機会が、十年一日ありきたりのバーベキュー・キャンプファイアーや肝試しの『背景』に終わってしまっていれば、学習対象や学習内容との関連は薄く、決して「子どもたちの興味を掘り起こす」ところまではいきません。

指導者も子どもも、「偶には遊園地やテーマパークに遊びに行くか」と似たような感覚から抜け出せなければ、日常生活で「不思議」や『感動』を発見するまでは至りません。「教室」での学習内容や学習対象に「日々の体験」が「リンク」することによってはじめて「好奇心」や「関心」が立ち上がり、学習に対する「興味」がわき起こってきます。しかし、そのつながりがもてないわけです。ほんとうは小さな狭間なのに、実に大きな境界になってしまっているのです。

カール・セーガンのいう「ほとんど何も知ろうとしない」を克服するためには、この小さな『溝』を埋めることが必要です。知的な人、そして高い学力を期待するのであれば「環覚」の養成によって、この『溝』をまたぎ、日々の生活の中でも「そこに何があるのか」、そして「それはどうしてなのか」ということが始まらなくてはならないと考えます。

駅へ向かう道の話

方位・太陽の通り道・コケの続きです。駅へ向かう道、つまりぼくたちがふだん通る道でも面白い(面白くなる)ものが見つかります。

先日樹脂の鉢を突き破った根の話をしましたが、団のある鶴橋・桃谷近辺には、どういうわけか「桐」の木が多く残っています。傍を通り、大きな葉っぱを見たとき、子どもたちに説明したいことがあります。

これはもちろん、「桐が試験に出るから」ではなく、身近な存在としてのなかまが増えることによって「気づくこと」のトレーニングが進み、環境に対する親近感も増すからです。

日本国内でとれる木材としてはもっとも軽く、比重は0.3,湿気を通さず割れや狂いが少ない、発火しにくいという特徴があり、高級木材として珍重されてきたこと。高級下駄や箏・タンスの材料であること。特に桐タンスと言えば高級家具の代名詞であり、洗いをかけたり、丁寧にメンテナンスを施せば、何世代にもわたって使い続けられるものであること。

生長が早いので、昔は女の子が生まれたら桐を何本か庭に植え、結婚する際にはその桐でタンスをつくり嫁に出したこと、だから所々によく残っていること。これで街中にも多い謎も解けました。

また、歴史的にも鳳凰の止まる木として神聖視され、天皇家などで「菊の御紋」に次ぐ高貴な御紋とされ、豊臣秀吉が下賜されたり、勲章の意匠や500円硬貨にも利用されていること。内閣総理大臣の紋章でもあり、ぼくが行った大学(東京教育大学)の校章でもあると・・・。

何気なく駅への道筋に生えている樹木も、こうした展開を始めれば、子どもたちの前で「親しい存在」として立ち上がってきます。ふだんは目も留めない木ですが、如何にぼくたちと深くかかわりながら生きてきたのか、その歴史がわかれば子どもたちは「放っておきません」。その経験によって桐だけではなく、他の木に対する興味や関心も生まれるでしょう。「環覚の芽生え」です。

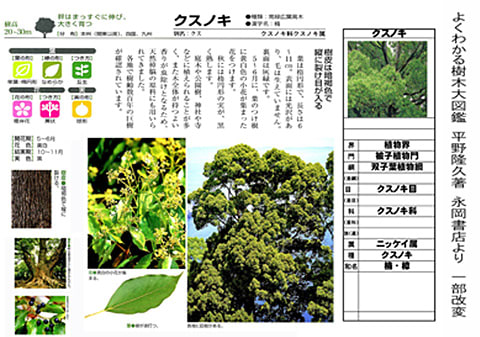

駅への道際には神社もあります。そこは夏期講習の際、休憩のひとときに蝉の脱皮を観察するところであり、みんなで『釘立て』をして遊ぶところでもあります。どこもそうですが、神社には大きな楠が植えられています。楠という名は「薬の木」または「臭し木」から生まれたという説があります。

葉をちぎると独特の匂いがします。名前から想像されるように、かつて、その葉や幹、根皮から防虫剤等で使われる樟脳の原料が採られていました。英語名から樟脳は『カンフル』とも言われます。昔から「だめになりかけたものを復活させる」のに『カンフル剤を打つ』という、あのカンフルのことです。

虫に強いので、飛鳥時代は仏像彫刻によく使われました。歴史教科書に出てくる中宮寺の弥勒菩薩半跏思惟像も楠材です。

また家具・船の材料としても珍重されました。殺虫成分があるので落葉しても(常緑樹です)微生物による分解がなかなか進まず、楠の周りだけ落ち葉の層が厚くなるようです。

大気汚染に強く、病害虫耐性もあるので街路樹にも向いています。丈夫で長生きするので、日本の巨樹(幹周り)ベスト10のうち8本が楠です。鹿児島にある1位の楠は樹齢1500年、高さ30m幹周りが24m以上あるといいます。

このように調べ考えを進めると、身のまわりの何気ない対象もさまざまに学習内容と関わっていることがわかります。こうして、子どもたちは学習対象の「肉付き」を手に入れていきます。それが面白くなり忘れない秘訣であり、学習が次のステージに進むスプリングボードにもなります。

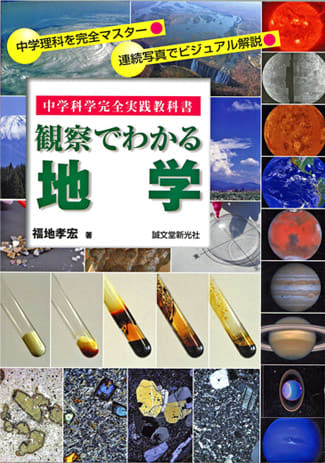

なお、今週は最近読んで役に立った本を表紙の写真で紹介しておきました(なお、新刊ではありません)。

なお、学習探偵団では2月度新入生を募集しています。

腕白ゼミ(特進2年生・3年生)・基礎課程・充実課程・発展課程(それぞれ若干名)。

卒業生のようす・クラス編成・指導法は、ブログ各編・ホームページをごらんください。