2012年のアップから今まで7年間。ご愛読いただき、ありがとうございました。ブログを続けることに意味を見いだせなくなりました。気持ちがすさむ前に、幕を引こうと思います。それでは、お元気で。

学びの森へ

都心でも緑が多い公園は、昼休みや休日になるとみんなが集まってくる憩いの場になります。芽吹き・新緑・紅葉・落葉・・・。四季折々の自然の変化は人生の彩りをより鮮やかに、味わい深くしてくれます。

・・・知的空間というものを考えるときに、私がどうしても「自然」ということに関心が向いてしまうのは、自分が東京生まれだからかもしれません。こういう殺風景なところに生まれ育つと、自然の中にいることでどれだけ心が癒されるかということを、豊かな自然の中で生まれ育った人たちよりも、かえって強く感じます・・・

(「知的生活・楽しみのヒント」渡部昇一・林望著 PHPより)

自然に癒される感覚は、ぼくたちの多くが共通してもっています。森や自然とぼくたちとの近しい関係は、恐竜をおそれて森の奥に逃げ込んだ小動物の時代から五千万年以上続いています。庇護してくれた森への敬慕の思いも身体の奥深くにしっかり根付いていることでしょう。

生命の維持や感情の動きに関わる古い脳には、全身の感覚器官から受けとった情報を集積し、生きるための反応や行動を繰り返してきた歴史があります。遺伝子には森での生活体験や生命の維持に関わる歴史も刻印されているはずです。

そう考えれば、自然や森で心が落ち着いたり、癒される感覚は当然かも知れません。自然は気の遠くなるほど長い間私たちの生命を養い、魂を育んでくれた「心とからだの故郷」ですから。

その自然はぼくたちを癒してくれるだけではありません。子どもたちの健やかな成長にも大きく寄与してくれます。たくさんのことを教えてくれます。

森の音は賢母の声

「森は、コミュニケーションの基本を教えてくれる」。この感想は、森に何度も何度も分け入った経験がなければ想像つかないことかもしれません。この「自然体験の回数の多寡」は子どもたちの体験の場合も一緒で、「自然体験ごっこ」では、ビールの「あて」や子どもたちの嬌声の原因にはなっても、得るところはほとんどありません。浸らないと見えてこないし、聞こえません。

お互いの理解を深めるためのコミュニケーションでたいせつなことは、まず相手の意見を聴く姿勢です。夫婦げんかが好例ですが、相手の言うことを聴くようにしないと、聴ける状態にないと、会話は正しく成立しません。「森の声」も聞こえません。

「人が前に立って話をしたら、きちんと話を聴く」というのは、社会生活を送る上でも、たいせつなエチケットのひとつです。今、そういうしつけは、ほとんど無視されていますが…だからクラスの授業が成立しないということを、子をもつ親は自覚するべきでしょう。

森や自然はこれらの姿勢を育てるのにも大きなはたらきをしてくれます。体験学習を重ねて成長し巣立っていく子どもたちを見て、毎年そう感じます。

夏、渓流教室の散歩で森に入ると、森は子どもたちを「大聖堂」のように迎えてくれます。身体の奥に深く染みいるように香りが漂い、みんな、その静寂(しずけさ)に圧倒されます。

歩を進めるとともに自然の力の豊かさや深さ・その包容力に気づき始め、子どもたちの心は敬虔な思いにさえ満たされていくようです。そのとき聞こえてくる森の音は、ひかえめな中にもそれぞれの主張がきちんとあり、心と身体に深く響いてきます。

せせらぎの音は朝靄の森を抜け、驚くほど遠くまで涼やかさを運んでくれます。音にも透明感や儚さがあることは、夕暮れのヒグラシが伝えてくれます。

森の音は子どもたちに、ぼくたちが生命(いのち)あることを見届ける心も準備してくれるのです。生命の存在や有り様(よう)を子どもたちに示してくれるのは喧噪ではなく、森の静寂(しずけさ)です。

人の話を聞くとき、田舎の子は都会の子に比べてうるさく騒いだり、話の邪魔をする子が少ないような気がするのは、気のせいでしょうか。

自動車の音を始め、見境もなく無遠慮にがなり立てるようなさまざまな音に毒され、聴くという態度の成立そのものさえ困難になるような都会の日常。そのうえ、いやなものは聞かなくていい、見たいものだけ見ればいいと、音や画像を一方的にスイッチで遮断することがふつうになってしまった生活習慣。

田舎の子は、そういう習慣に染まっている子が、まだまだ少ないからかもしれません。日々の静寂(しずけさ)の中で、小さくとも千変万化に主張する響きが子どもたちを育ててくれているのでしょう。自然の静寂は、「向かい合うものに対する」子どもたちの態度を変え、きちんと「聴く姿勢」も育ててくれるのでしょう。

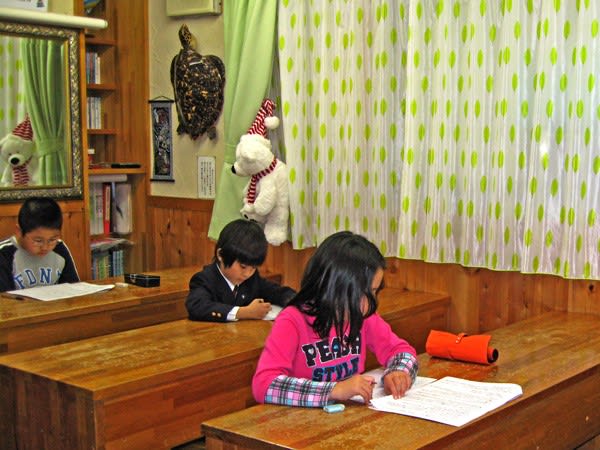

ちゃんと話を聴けない習慣や態度はコミュニケーションのエチケットに違反するだけではありません。話が聴けるかどうかは、さらに大きな意味ももっています。学習をスムーズに進めるために欠かせない条件が「話を聴くという姿勢ができていること」です。勉強できるようになるための原則です。

できる子というのは、たいてい「他人や先生の話を聴くことのできる子」です。「集中して聴く」という姿勢がないと、「考えること」は始まりません。「考える段階まで進めないから」です。「頭の中に入らないもの」を考えることはできません。きちんと聴くことができなければ学力の伸長など望むべくもありません。今はみんなそんな当たり前で、単純なことに気づきません。

また、聴くことができる子は、問題に向かったときにも「答えなければならないこと」をきちんと読みとれます。相手を理解しようとする態度がともなわなければ聴けないからです。

もちろん問題を読める漢字力や読解力も必要ですが、話を聴ける子とそうでない子の注意力や集中力には大きな差ができています。さらに「しっかり聴くという経験を積み重ねること」によって「理解する速さ」もどんどん増していきます。

螢狩りや渓流教室で森や里山の静けさと親しむ経験を経た子どもたちは、翌年、うららかな春の野辺、土筆ハイクでウグイスと出会うことになります。一生懸命「鳴きまね」をしているのがほほえましく、理由を聞く子どもたちから笑顔がこぼれます。

でっかい筍掘り、田植えと春から夏の課外学習を重ねる間に、次第にウグイスらしく整っていく声は、子どもたちに自らの成長の姿もかいま見せてくれます。自らを振り返り、少しずつ自信が生まれ、その自信にともなって、さらなる目標が生まれてきます。

成長しているという自覚があればこそ、責任の自覚も生まれます。優しさと他人に対する気遣いはそれによって生まれます。今そんな自覚がある人はどれだけいるでしょう。

「人の話をきちんと聞きなさい」という注意があまり聞かれなくなってしまってからずいぶん経ちました。子どもたちにとって森の音は、実に、やさしい賢母の声なのです。

天才の卵、殻を破ったのは何か?

自然のなかで遊びはじめる子どもたちの目はみるみる輝きを増していきます。

里山・森・渓谷。エアコン・照明・ゲーム・テレビというふだんの人工的な環境とはまったく異質の開放感・空気感、光と生命に満ちあふれた世界がそこにはあります。

緑と鳥の鳴き声・木漏れ日、あらゆるものが生きて動いている中で生きている子どもたちの感覚器官も鋭く立ちあがってきます。高揚感で、動作も機敏になります。

生きることを学び、食べ物を手に入れる喜びを味わってきた祖先の遠い記憶が、自然との交流で蘇ってくるのかもしれません。生きていくための手がかりを求めるべく情報を入手するために、感覚器官が、はりきって活動を始めるのでしょう。

子どもたちとの自然体験は、視覚・聴覚・触覚・嗅覚、時には山菜や野生の果物の味覚まで、あらゆる感覚へのコンタクトをともないながら進んでいきます。五感全部が刺激されます。

感覚器官のすべてで受け取る環境は深く心に残ります。刻々と入る全身の感覚器官からの情報を受けとることで、日常生活での感覚器官のはたらき方も大きく変わってくるでしょう。

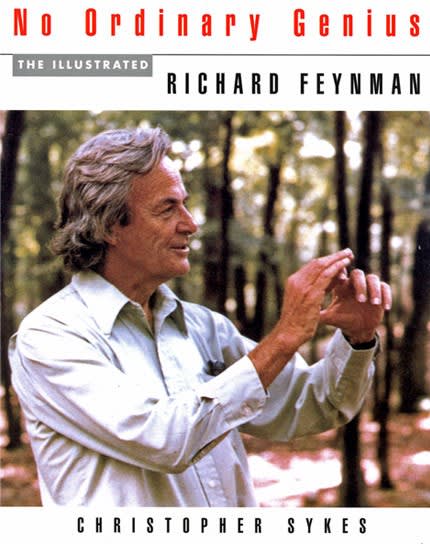

お父さんからさまざまな問いかけやレクチャーを受け、自然の成り立ちやしくみのおもしろさに気づいたことで、ファインマンの天才としての一歩がはじまりました。エジソンを天才に導いたのも、残念ながら学校ではなく、小さいころの、周囲の自然の不思議さとそれを解明していくおもしろさでした。

自然体験の新鮮な感覚に触発されたことが、学ぶおもしろさに目覚める大きなきっかけになったことは明らかでしょう。子ども時代(おとなも)は自然を見るだけでも心が高鳴り、興味をひかれます。

二人だけではありません。類似の豊富な自然体験によって数々の天才が生まれました・・・ガリレオ・ニュートン・ファーブル・・・自然の観察、不思議さに気づくこと、そのなりたちとしくみを究めるおもしろさが彼らの偉業のきっかけになりました。

ニュートンは再婚した母と離れたさびしさを、自然の動植物や月や太陽の光の移動をじっと観察することで慰め、その不思議さと驚きや疑問から学問を進めるたいせつさに目覚めたようです。

ファーブルの伝記からも、彼が最初から虫だけに興味をもっていたのではなく、近くの小川で、貧しい家計の足しになるとの思いから、金のように光る黒雲母やダイヤモンドのようにかがやく石英をいっぱい集めたほほえましい経験、魚や小鳥・キノコ・・・と、あらゆる自然のものを相手に遊び、観察を進め、育っていったことがわかります。マクスウェルもそうでした。

?NO ORDINARY GENIUS“にファインマンの妹で物理学者のジョアン・ファインマンのことばがあります。

「かれのIQはふつうだったのよ。こどものころ、こっそりファイルでわたしたちのIQを調べたの。私が124で彼は123。だから、本当は私の方が頭がよいってことになるわ!」。(拙訳)

IQがふつうだったファインマンが希有な天才を発揮するようになったのには理由があるはずです。天才がひとりでに育つわけではありません。ひとりで放っておいても天才ができるなら、無数の天才が生まれたはずです。教育や指導が大きく影響したのです。その自覚がある先生はどれだけいるでしょうか?

よく「卵が先かニワトリが先か」といわれますが、ニワトリを天才にたとえれば、どちらにしろ生まれなければなりません。天才の卵も殻を破るには「そったく」の相手が必要です。彼らが殻を破る大きな手助けになったのは自然体験・自然の中での遊びと、観察を通じた学びでした。少なくとも天才になってから自然体験をしたのではありません。

また、そう考えれば、ふつうのIQをもつ多くの子どもたちも、ファインマンとはいわないまでも、大きな可能性を秘めていると考えることができます。子育てに占める自然体験のたいせつさは、いくら強調してもしすぎることはありません。

また受験勉強では天才は生まれません。もし生まれるのならほとんど天才になっているはずです。ぼくたちは、この理不尽を追究しなければならないいのに、目の色を変えて追究されているのは受験テクニックばかり。バカバカしい。

教科書をしまって、野道を歩こう。

かつて一世を風靡した寺山修司の「書を捨てよ、町へ出よう」(角川文庫にあり)のイメージからです。単純に「教科書は要らないのか?」と考える人がいるかもしれません。

しかしこの台詞のもとになったアンドレ・ジッドの作品(「地の糧」)はもちろん、寺山修司の作品からうかがえる教養の深さを見ても、決して『書を捨てた』わけではありません。「『書を捨てよう』と云えるほど多く、『書を読んだ』人たち」です。

「教科書がまったく要らない」と言っているわけではありません。ただ、「『教科書に書いていることを教科書だけから学ぶ』ことはやめよう」と云いたいのです。おもしろくないからです。

そういう学習をすれば、教科書どころか、いつのまにか「膨大な書の大海(知の宇宙)」にも乗り出す大きな可能性がある(エジソンは、図書館の本を全部読もうとしました)、学習指導の方法(論)を再考しよう、「新しい学習指導の道に踏み出しましょう」、という提案です。

「発想の転換」によって、「学習内容・学習対象に対する親近感」や「なじみ」が増し、それらを明確に「イメージ」できます。その前提があって初めて、「考えること」ができます。まず学習対象を『知っている』どうかの確認がたいせつです。

「知っている」と「見たことがある」の大きなちがい

「何も(知ら)ないところから、『言葉で表現されたもの』の代表的特徴・性質・エキスだけ」をできるだけ「うまく」理解し記憶に残してゆく、というスタイルが今の学習です。しかし、「まったく手がかりのないもの」や「類似の対象も知らない、新しく聞いたもの」を想像して「イメージを形成し、理解を進める」などと云うことが、「子どもたち(経験値の少ない学習初心者)」に、そんなに「うまく(!)」できるわけはありません。「知らないこと」を最初から興味深く学べる子は少ないでしょう。特に学習を開始する小学校では大いに問題ありです。

「何十年も生きてきた成人(私たち)の経験知の積み重ね」と、「高々10年足らずの乏しい経験で抽象(文字や数字)を頼りに学習を進めなければならない子どもたち」の間には、どの科目においても、(学習)対象のひとつひとつについて、「計り知れない認知度のちがい」があることに、指導する側は、もっと注意を払うべきだと思います。

春、孫娘を「筍掘り」に連れていくことに決めて、「筍って知ってる?」と聞くと、娘(お母さん)が「知ってるよ。この間絵本を見てて、『筍や』ゆうてた・・・」。

これは『知っている』とは言いません。学習するために大切な、「知っている(to know well)」と「見たことがある(to have seen)」の区別がきちんとできていません。このまま学習を進めれば、理解は行き届かず、親近感も持てません。だからおもしろくないのです。子どもたちの大きな「落とし穴」になります。

子どもたちもよく云う、「知ってる!、知ってる!」という返答。その「知っている」はほとんどの場合、「見た

ことがある」だけです。子どもたちは(実は、ぼくたちも)知らないのに、「知っている!」と思って(しまって)います。

「『知っている』を、その程度の『知り方(?!)』でよいもの」と理解し、「実は知らない、ということ」に疑問をいだくまで至りません。「見たことがあって、名前がわかっていれば、知っている」と「思い込んで」います。そういう認識がほとんどです。

「知っている」をそのレベルで納得してしまうと、「おもしろいこと」は始まらず、「好奇心」は育ちません。追求すべき理想は、「みんなが知っている対象知の『一歩先』」です。おもしろさや学習内容への知的探求心の喚起は、現実・実際の姿からうかがえる、その『奥』に隠れています。

指導者には、たとえば「ほんとかなあ? 知ってるかなあ?」という問いかけから始まる、「知のおもしろさ・深さへ子どもたちを誘導する」さまざまな『指導の工夫』や『仕掛け』が欠かせません。

「『竹の子(学習対象の「現物」)』については何も知らない、その『知らないこと』を学べばおもしろくなる、そして『奥のある学習』に波及していく・・・」。指導者は、いつも、そのイメージをもたなければならないと思っています。そういう指導を経て、子どもたちは「学習に、『より』おもしろさを感じて」育ちます。

環覚を育てられる指導者に

「子どもたちの感覚」を実感するには、たとえば「日ごろ、自分たちが通勤するときに、実際に周囲の対象にどれだけ目が届いているか、どれだけ対象を見極めているか」をていねいに振り返ることです。

日々、何か「おもしろいもの」を見つけていますか? ふだんの環境から、何かおもしろいものが立ちあがってきますか? 「みんな知っているもの」と思って、あるいは日々の雑事に追われて、よく見もしないでしょう?

周囲が雑事に追われていても、少し子どもたちに環境のSOMETHINGに注意を向けるようアドバイスすると、子どもたちはさまざまなものに気づき、目を留めて学ぶものです。「おもしろいものがたくさん見つかる年齢」なのです。そのおもしろいものを見つけるセンスが『環覚』です。

おとなのぼくたちは、「『知っている』と思ってしまえば、ほぼ見ない」ように育ってしまっています。その環覚が子どもたちに移れば、『おもしろいもの』があっても、『おもしろいものは何もない』という子に育ちます。周囲がおもしろがらなければ、好奇心は育ちません。おもしろいことが始まらず、学びは広がりません。

まず対象を「きちんと」見て、色や形、そのしくみや変化・推移に目を向ける、観察する。それが「環覚」を育てる指導者としてのスタートです。

通勤途上、雲の流れや、いつも見慣れたはずの景色のそれぞれに視線を移してみる。雲の高い低いや、雲が浮かんでいるようすに、はじめて気づいたりします。少し注視するだけで次第に空に溶け込む山並みのグレーのグラデーションが明らかになります。その色の『気づき』を子どもたちに話します。

「対象」までの大気の層の厚さのちがいに想いが至り、そのかかわりがもたらす「見える色の変化」から、「大気と光のしくみ」というテーマが現れてきます。調べることも出てくるかも知れません。

「大気はふだん意識せず、見えない」がゆえに、その話題は、子どもたちには新鮮な驚きです。

陽光・夕焼けから星の光にも指導展開できるでしょう。何万光年という光の旅路から、「宇宙のとんでもない大きさ」と、「地球の過去の歴史や時間」にイメージが広がります。

夏に捕まえたホタルの発光や、玉虫の発色の秘密。その秘密は、「色が光によって見えている」という事実をはじめて学ぶためには、恰好のテーマです。光の三原色と色の三原色も、彼らには新鮮です。それらは、虫を追いかけ捕まえているから、さらに心に響くのです。光は「ほとんどすべて」にかかわる『切り口』です。あらゆる学習に関係します。葉緑体の緑と光合成と光はそこで結びつきます。

部屋の外では、街路樹や木立が微妙に色や姿を変え、季節を先取りしていきます。ゲームばかりしている場合ではありません。

よく使う大阪線では、大阪から奈良への県境で、春から夏にかけ貴重な笹ユリやきれいな雉子を目にします。秋になると、ひときわ早く、ハゼや漆の鮮やかな紅葉が目に止まります。

自らの日々の発見を子どもたちに伝え、彼らの反応から手応えを探り、次の指導に想いを向ける。子どもたちとの、そうしたやりとりが彼らの「環覚の発達」に大きく貢献します。子どもたちの周囲で、学習対象が少しずつ意味をもち、立ちあがってきます。立体授業の王道です。

空気感・気温・風の音、途中の植え込みや街路樹・飛び交う小虫や舞う落ち葉・鳥のさえずり、庭石や塀の素材や造り・・・これら「ひとつひとつ」の中に、軽視すべからざる成り立ちとしくみ・それぞれのエピソードや歴史が存在します。

指導する側が、日ごろの自らの、それぞれの対象への視点を転換、また逆転することで、指導の方法は大きく広がります。その「ひと味(!)」を子どもたちは、待っています。

現在、小学校や中学校では、「理科や算数を、それぞれの『専門家』の先生にゆだねる」方法が一般的のようです。しかし、ぼくは「専門家であるがゆえに、その視点が画一化し、概して抽象的な指導や解説で終わってしまうことが多い、子どもたちも結局そのままディレッタントで終わってしまう。そういう例も多いのではないか」と想像しています。

「知っているという、その専門性の自覚(自負?)」ゆえに、往々にして、指導の内容が『日常の発想 (ピュアな発想)』ではなく『学習・勉強の範疇』に入ってしまうのではないか。「観察」ではなく、「まとめ」に終わってしまうのではないか。そんな懸念があります。

指導のイメージは、教科書の学習からではなく、「日常生活からさかのぼって学習内容に至る指導」。そう考えるようになりました。まず、「ものの存在」・「もののありよう」に気づいてから指導、という「逆転の発想」です。

専門家ではなくて、謂わば『素人(!)』の先生が、周囲の(学習)対象や(指導)内容に興味をもち、自らの疑問や不思議を発見・解明していくことでこそ、たいせつではないのか。素人的発想(!)や、単純な疑問の「膨らみ」が、子どもたち(私たち)の「環覚」を養う指導の大きなターニングポイントになるのではないか。「環覚の立ちあがり」を誘い、学習をおもしろく変えていく。そう感じています。

専門家が専門を教えることで『天才』が生まれるわけではなく、あらゆる『心ある』先生が子どもたちに「『天才』に育つきっかけ」を与える。日ごろ子どもたちにいちばん長く接する機会のある先生たちが、そういう発想と視点をもち指導にあたることで、子どもたちの、「頭一つ越えた成長」への道が開ける、その後彼らは自ら「天才」を育てる。そう考えています。教科書をしまって、野道を歩こう。

がんばって、と言ってますか?

かつて、ひとりのお母さんが

「先生、この子、宿題に時間がかかってしょうがないので、減らしていいですか」。

また、別の日、同じお母さんが

「怖がるので、身内の葬儀には連れて行かないし、死に顔も見せたことがない」。

育てられた男の子は他の子に比べてなかなか成績が上がらず、中学受験した数校すべて不合格でした。ランクを落とした最後に何とか滑り込めたのですが、苦戦の原因はどこにあるかわかりますか?

団の宿題は、学力や志望校、不得意科目、性格などすべてを考慮し、「必要最小限のもの」を提案しています。受験するにはこれくらいはおさえておかなくてはならないという程度です。大手進学塾や他の受験塾とは比べものにならない少量です。その準備ができないのですから、結果が芳しくないのは当たり前です。

受験に限らず、何か願いを叶えたかったり、目的を達成しようと思ったら、レベルに応じた我慢や努力は欠かせません。他の諸君とおなじように合格したければ、少なくとも彼等と同程度の努力や我慢が必要だということを教えなくてはなりません。まずお母さんがそのことを理解していません。

「我慢をさせず」ほしいものは何でも与える。「意見を聞いて、すべて子どものいうとおりにする」というように育てた「軟弱さ」が、入学試験など一人でパフォーマンスしなければならないときに、「詰めの甘さ」や「精神的な弱さ」して露呈するのは当然です。

意見を聞いて自主性に任せるのは中学生になってから。小学生時代に教えるべきことを教え、きちんと判断力や理解力を身につけてから。当然の指導やしつけをしないから中学生になってから、手の打ちようがなくなってしまうのです。指導やしつけの順序が逆です。

こういう文書があります。(以下はNHK「知るを楽しむ―江戸の教育に学ぶ」のテキスト、河合敦さんのコラムを参考にさせていただきました)

一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ。

二、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ。

三、虚言(南淵注 うそ)を言うことはなりませぬ。

四、卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ。

五、弱いものをいじめてはなりませぬ。

六、戸外でものを食べてはなりませぬ。

七、戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ。ならぬことは、ならぬものです。

これは江戸時代、会津藩で子どもたちが唱和した「什の掟」と呼ばれるものです。

会津藩では六・七歳になると子どもたちは城下の寺子屋や私塾に入りましたが、同時に「什」と称する十名前後のグループに属し、行動をともにしました。そのリーダーは9歳(小学校3~4年生です!)でした。

毎日遊びを始めるときは仲間(今でいえば幼稚園の年長児(!)から2年生)に向かって、「什の掟」を読み上げ、子どもたちは一条終わるごとに返事をし、お辞儀をしなければならなかったといいます。

掟を読み終えたリーダーが「昨日より今日まで掟に背いたものはあるか」と尋ね、違反を誰かに告訴されたり告白したものがいたら、みんなの制裁を受け、罰則が待っていました。

河合さんは、こうした規範があったため、会津藩士は掟を破らず武士らしく行動する習慣が身についたといいます。 また、寺子屋や私塾から戻った子どもたちは、羽織袴姿のままで仏間に入り、「いつ藩主から切腹を申しつかってもいいように」切腹の練習もしました。

江戸時代には一般の寺子屋で使われている教科書も、三行半と呼ばれる離縁状をはじめ各種の契約書など、日常生活で大人が使用するものを教材にして学んでいました。

もちろん、こうした例を挙げたからといって「什の掟」や「切腹」がすばらしいという意味ではありません。現在の子どもたちが、年齢よりいかに幼く、「超保護!」に育てられているかの参考にするためです。

小学校の運動会も、ほとんど個人レベルの競争・競技がなくなりましたが、それが極端に過保護で一面的な考え方だという認識はないようです。足の速い子や遅い子、勉強のできる子できない子、喧嘩の強い子弱い子、力の強い子や弱い子、歌のうまい子、絵のうまい子等、それぞれちがいがあるから人間らしい社会です。

「こっちで負けたけど、あっちで頑張ろう」という意欲、「その差を克服する努力」が個としての存在を確立し、個性を育み、お互いを尊重し合う結果になります。協力関係が成立します。

正々堂々の競争は自らを鼓舞し、さらに自らのレベルを上げていくための原動力になっていくはずです。いいかげんなレベルでのお互いの「傷のなめあい」ではなく、強さ・弱さを自覚し、それぞれが補い合うことで、より親近感が増し、社会全体のバランスもしっかりとれるようになります。

いくらオブラートに包んでも、ぼくたちの社会の根底には、いたるところに競争の網があります。動物の進化を考えても、受精や誕生そのものが競争の原理に基づいています。廃用萎縮というからだのしくみは、「それを避けては順調に生き延びられない」ということを表しています。

また、「健康」状態一つとってみても、身体は日々数多の悪性細胞やウィルス、病原菌と競争しています。「戦って勝ち抜いて」健康でいられるわけです。競争もない無菌状態の中では健康を維持する免疫機能さえ成立しません。

競い合うことの大切さ、自分が競争できるものを見つけることの大切さ、しっかり目を見開いて、競争に旅立つ子どもたちを勇気づけて送り出してあげましょう。「頑張ってね」と。子どもは、ひとまわりもふたまわりも大きく育つはずです。

死を見つめる目がたいせつなことを教えてくれる

先に「身内の死を怖がる」という話が出ました。ずっと子どもたちに話してきたことですが、「死」について考えてみます。そこからすべてが始まります。

有名な秦の始皇帝のエピソードをはじめ、死ぬことを厭い、不老不死を望んだ人はたくさんいます。また、ぼくたちも命の短さを儚みます(この「はかない」という字が人の夢と書くのはほんとうにいいですね)。

もし、不老不死であれば、この世の中に「愛」や「努力」、「成長」や「進歩」という前向きの姿勢や概念は生まれなかったのではないか、 「いつでもできる」「いつでも手に入る」という前提の下ではこうした行動や概念は生まれません。

限りある命を意識し、死を見つめることで、生を共にしている人へのいとおしさや愛が生まれます。一人では限りがあり営みを完結できないが故に、ぼくたちは完全なもの・より良きものにあこがれ、目標を決め、努力できます。 つまり「寿命があることで、ぼくたちはかけがえのないものをたくさんもらっている」わけです。

生命に限りがあるので退屈な日々ではなく、苦しみながらも人生に幅ができ、心豊かな日々を送ることができます

ところが、高齢社会にもかかわらず、「死を見たくない」ばかりではなく、「できるだけ忘れるように」、病・老・死を表面上はともかく、「できるだけ隠そう、排除しよう」とする社会になってしまっているのではないでしょうか。若い人は死を知らない・考えない。ニュースで報じられる様々な事件は、そうした傾向の典型だと思います。核家族化が進み、少年たちは自らも「年をとること」、「弱くなること」がイメージできず、また「老いること」、「醜くなること(彼等が考える)」、「死ななければならないこと」が分からずに育ってしまった。

もちろん環境の変化や教育機関、保護者の指導や躾(これもいい字ですね。「しつけ」とは「身」を美しく保つことです)等、様々な原因が輻輳していることは否定できません。しかし、根源にあるのは、「成長の過程で人の死や老いに向き合う環境がなくなってしまったこと」にあると思っています。自然体験の不足も大きな原因のひとつでしょう。

貧しかった日本では、かつて家で病人を囲い、家族全員で病気の成り行きを見守り、その症状に一喜一憂するということが一般的でした。一人が病気になることで、その人が家族にしめる「重さ」が分かりました。

子どもたちは「病む苦しみ」を側で見て、「つらさ」を感じながら育ちました。家族の絆を保ちつつ、やさしさを身につけて育ちました。そして、一つの命が終わったとき、「生きること」の確認と「生命のたいせつさ」を考える機会がありました。優しさや思いやり、「人間らしい」感情は、「死」を見つめ、死を考える環境や経験、意識があってこそ豊かに育ちます。

当時は「生命の限り」が一定の重みと迫力をともない部屋の片隅に鎮座していました。教壇で先生が漏らす「少年老いやすく学成りがたし」という言葉や「人生五十年・・・」という謡、方丈記、平家物語の冒頭・・・卑近な例でも「命短し、恋せよ乙女・・・」と歌われた歌謡曲等、考えてみればきりがありません。

小さいときから子どもたちに死や老いをしっかり正面から見つめさせること、考えさせることによって、命の大切さを想い、他人を大切に考えられる愛情豊かな子が育っていきます。自らの生命、他人の生命が年とともに衰え、やがては必ず消えてなくなるということが分かったとき、ほんとうに大切なものがはっきり見えてきます。

ところが、今は「死」も「病」も「日常からなくなった方がいいもの」、「特殊なもの」になってしまいました。「死」を医師や病院にゆだねたことで、「死」は常にぼくたちの元にあるにもかかわらず、意識だけ遠ざかった。「死」は他人事、単に「医療技術上のこと」になりはて、助かりたいという意識ばかりが先行します。きちんと死と向き合い見つめることをしなくなっているため、そのぼんやりした死の不安が逆に増幅し、さらに「病」を生むようになってしまった。「死」はどこかへいってしまいましたか。

ぼくたちは常に「今ある自分」から出発しなければなりません。病の床にあろうと、年老いていようと、悩みを抱えていようと、事情がどうであろうと、今ある自己、やがては虚空に消える自己が唯一の自己、もとにしなければいけない自己です。逃げることはできません。

まだ知らないけれど、子どもだって同じです。厳しい現実ですが、みんな平等です。

人は「死なないこと」を前提にはできません。それができるのは映画のなかだけです。平均寿命が延びようと、医学がいくら発達しようと死は厳然と確実に訪れます。さらに日々身体の中では生と死が繰り返されています。皮膚、内臓では肝臓や腸、酸素をはこんでくれる赤血球など、さまざまな細胞が死んでいき、かつ生まれています。意識をしなくても死は思ったよりも「身近な」存在なのです。

ノーベル賞受賞の利根川博士のことばです。

「・・・人間、時間なんて限られているでしょ。自分はあと20年生きるとすると、このあいだに何をするかということさえ、本当なら考えをめぐらすべきでしょう。がんを宣告されて、あと二年しか生きられないと言われた人は、もっとシビアな立場に立つ。この二年間どうやって生きようかと、真剣に考えます。そういう極限の状態にない人は、ずっと生きると思っているから、ゴールがはっきりしない。とくに若い人はそうです。それで、くだらないことでもおもしろいというふうに誤解するのです。やってみれば別にたいしたことでもないことをね。」

( 「私の脳科学講義」利根川進著 岩波書店)

「死」を見つめることをしないと、「今、命があること」が分からず、「今、生きていること」をたいせつにはできません。「今生きているからこそできること」、「いま生きているうちにしなければならないこと」を忘れ、悩まなくてもいいことや悩んでもしょうがないことを悩む無為な時間が増え、「ほんとうに生きているはずの時間」が大して意味をもたないまま闇に消えていきます。

「死ぬこと」を忘れると、「生きていること」も忘れます。「人生の先輩」としてこの厳粛な事実は、子どもたちにきちんと伝えなければなりません。「人間は死ぬからね、今が大事なんだよ」という現実です。

アンチエイジングがブームですが、「いつまでも若く元気で幸福に」というアンチエイジングの考え方の足下を死は容赦なく掬っていきます。アンチエイジングの考え方が悪いのではなくて、もしそういう言葉があるとすれば「ナチュラルエイジング」を忘れてしまっていることが良くないのです。

死について話す機会、死について考える時間はぼくたちにとっても子どもたちにとっても、とてもたいせつです。そうした経験を経て子どもたちは、人間として身につけなければならないものをしっかり身につけ、心豊かに育ってくれると信じています。

なおTo teachers all over the worldは休載します。

毎週、毎週アップする時間もよくご存じで、待ちかねたように7時になるとブログを読んでいただいている、お二人の方、ご愛読ありがとうございます。

さて、先日、富田林の逃亡犯が捕まりました。その表情を見ていると、相当な悪玉で、「ノー天気さ」がよく見えます。「悪人のノー天気」だけは手に負えません。実は、罪を罪とも思わない「ノー天気な犯罪者」が社会にとっては一番恐ろしく、そういう顔つきの犯罪者が増えてきたことに、社会の暗雲が見え隠れします。

ふつうは、「あくどいこと」をしたのに猫をかぶって隠し続けていたり、「人心に悖ること」をして「とぼけ続けている、というような「引け目」があると、「『その非』に納得できない自らの良心」が、心の闇から顔を出します。『罪を償ってすっきりしたい』という深層心理の代償作用です。

「迷惑をかけた人・被害者や世間の動向を探りたい」と、その犯罪を隠し覆そうとする自らの心理とは逆の、犯罪が露呈してしまう行動をとってしまうようになります。頭がよいと思っている犯人、悪人にはなり切れず、まだ少しだけ良心が残っているヒトの行動パターンです。

ちなみに、こういう行動や心理作用は「自らの悪」を暴露し、きちんと償わない限り、解消しません。潜在し、次第に心の闇が深くなり、表情全体には出ませんが、目つきが悪く、顔つきや印象が変わってきます。善からぬ国の政治家を見れば、よくわかるでしょう。

心の一隅には、いつも「黒い塊」が鎮座し、「汚れた澱」が沈んでいますから、そのうち身体にも変調を来し、大きな病につながります。大病の原因は、自分では気づきませんが、大抵こういうストレスからの免疫力の低下が原因です。善と悪との葛藤が病を呼ぶわけです。

みなさんもつまらないことに関わらないように、気をつけてください。そこで一句。

あくどさも調子に乗れば癌になる(松尾馬脚)ハハッ

さて、団を始めた当時のことを思い出しましょう。

今を生きる学び

子どもたちを学びに向かわせるために、もっともたいせつなことは、「きみたちの周りには、いつもおもしろいことやふしぎなことがいっぱいある」と教えてあげることです。「現実」に身を浸し、「今を生きる学び」をともに学ぶことによって、教室での学習姿勢にも、より積極性が見られるようになるのがふつうです。

子どもたちと活動をともにすると、「絶えず学びの中にいる」ということが、誰でも実感できます。町中の公園でも、あるいは家の周りの一区画を散歩してみても、おもしろいことや学べることは数え切れないほどあります。「アンテナ(環覚)」が立っていれば、次から次へ自然に情報が入ってきます。強制ではない、ストレスのない情報です。

好奇心いっぱいに、自ら「それ」を見つける「目」さえもってくれれば、さらに進んで調べる習慣がつくようになれば、彼らの「立っているところ」が、そのまますばらしい教室になります。ほんとうの「学び」は、教師と子どもたちのこうした関係性と環境の中にこそ存在します。

「夢の教科書」。それは教師と子どもたちが、時代を超えて日々書きつづける「果てしのない物語」です。「生きていくこと」、それが最高の教科書です。

テレビゲームに「風」はあるか

上の写真は小高い丘から段ボールで斜面を滑る団員です。ほおに当たる心地よい風が髪をなびかせ、小さいジャンプを繰り返しながら勢いよく滑り降ります。

時代とともに遊びの質が変わっていくのは仕方ないことかもしれませんが、コンピュータゲームで「風」を感じることができるでしょうか。ゴルフのシミュレーションゲームで風速何メートルという表示は出ても風は吹きません。お父さんのドライバーショットのぶれやコースの修正は風速何メートルという表示ではなく、ほおに触れる風が教えてくれるのではないでしょうか。

身体いっぱいに風を受けてこそ健やかに成長できる子どもたち。室内でテレビゲームをするより野山を駆け回る方が、得るものは比較にならないくらい大きいし、はるかに夢があります。

彼岸花の葉や草が生えている畦で斜面遊びをすると、中学の理科、傾きの差によってスピードがちがうことが身をもってわかります。おしりが熱いのは「摩擦」。前のめりに止まるのは「慣性」です。

ファミコンでは経験できない、全身を血が駆けめぐる「遊び」です。子どもたちは飽きずに、くり返し遊びつづけます。そのくり返しの中に成長があります。ゆっくり流れている時間があるからです。

小さいころ、ぼくたちはいつも、何かに「どっぷりつかる」「浸る」という経験をしました。そのとき、隣には仲間がいて「手」や「皮膚」・息づかいや声で相手を感じていたのではないでしょうか。外遊びを通じて、ゆっくり時間が流れている自然の中で学ぶ「人」や「もの」の学習は無限です。

「テレビゲームで遊ぶ時間」はゆっくり流れているでしょうか。一日中テレビゲームをしている子は余裕のない中で『溺れて』はいても、「どっぷりつかったり」「浸ったり」しているとは思えません。

ふれあうのは「コントローラー」で、活きている「身体」ではありません。並んで見ているのは「画面」であって、相手の顔ではありません。

こんな無機的な経験ばかりで、心の微妙な動きを感じたり、相手の気持ちを思いやったりすることができる子に育つのか。ゲームにとられる時間が多ければ多いほど、成長が「いびつ」になってしまうのではないでしょうか。

「風」を感じる子になってほしい、こころからの願いです。

「小さな死」が子どもを育む

手塚治虫さんの著書に、こんな一節があります。少し長くなりますが引用します。

自然というものは人の心を癒す不思議な力を宿していて、自然こそ、最高の教師だと僕は思います。生命あるもののすばらしさも、またどんな生き物にも必ず訪れる死についても、自然のふところでのびのび遊びながら、子どもたちは体で知っていくことになるのです。むろん、自然界の残酷な面をも目撃することになるし、ときには子ども自身、ちいさな生き物たちに残酷な仕打ちをして遊ぶことだってあります。

蛇のしっぽを地面にたたきつけたり、昆虫をちぎったり、かえるに息を吹き込んで破裂させたり―。でもそれは、おなじ生命あるものとして生きていく予行演習のようなものでしょう。そこで様々な生き物たちの生と死に出会って、生きることの喜びの裏側にある悲しみも、知らず知らず体の奥の方で理解していくのです。

昔、自分の家のすぐ側にある原っぱで、繰り広げられるちいさな地獄の数々は、それでもタフに生き抜くことの喜びを教えてくれました。

(「ガラスの地球を救え」手塚治虫著 光文社より)

田舎で育った人にとっては、ごくふつうの経験だと思います。その頃、男の子も女の子も筆箱の中には、肥後守や小さい刃のついた鉛筆削りをもっていました。もちろん鉛筆を削るだけではなく竹とんぼや弓矢、釣り竿、スギ鉄砲や紙鉄砲を作るためのたいせつな道具でした。

堅い竹を切ると、刃物はすぐ切れ味が鈍ります。刃が滑って危ないので、これも当時はどの家にもあった砥石で研いで刃を立てました。そうして刃を立てたときに限って指を切ったり、けがをしました。今のお父さん、おかあさんなら大騒ぎするかもしれません。

当時は切り傷や擦り傷なんか、ほとんど毎日。当たり前でした。みんな気になりません。ヨモギの葉を揉んで柔らかくしたものを貼ってしばらくすると、痛みを忘れてまた元気よく遊びました。ヨモギが効いたかどうかは定かではありません。時には化膿することもありましたが、身体はそういうとき、見事な回復力を発揮してくれました。

ぼくたちは、こうして遊びに夢中になって、切り出しナイフや肥後守で自らの手や指を傷つけたとき、同時に相手の痛みも学んだような気がします。

稲刈りの鎌、ナイフ。刃物は使ってみてはじめて威力、便利さ、怖さが分かります。注意力や集中力が要求される安全な使い方は、実際に使ってみないと身につきません。また、道具として使ってみてはじめて威力がわかり、ふざけて使っては危険だということも分かるのです。

ゲームのコントローラーを通じて画面の相手を倒しても、「抹殺」しても、人としての成長にもっともたいせつな相手の「痛み」は分からず快感しかありません。こんな危険な子育てがあるでしょうか。

ナイフ事件で大騒ぎする大人の人たちは、傷つけても倒しても殺しても「快感」しかないゲームで遊ぶことの恐ろしさを、どうしてもっとアピールし問題にしないのでしょう。

ニュースなどで見る事件が悲惨な結果になるのは、多くの場合、「ナイフ」や「包丁」を「道具」として実際に使った経験がない場合、「ナイフ」より先に「ゲーム」を覚え、身に及ぶ危険や怖さを知らない場合ではないでしょうか。使った経験がないと、危険さや与えるダメージは想像できません。自らの身に及ばない危険は危険ではありません。

これだけ切ったら、これだけ血が出るんだ、これだけ痛いンだとわかることがどんなにたいせつか、もっとよく考えてみなければなりません。

手塚さんがいうように、タフに生き抜くこともそうですが、ナイフの使い方も含め、ぼくたちはさまざまな「ちいさな死」を経験して初めて、「生命」のほんとうのたいせつさが分かります。かつてはみんなが毎日「肥後守」を持ちながら、誰も仲間を傷つけませんでした。生命のたいせつさや相手の痛みが、子どもなりにわかっていたからです。

団では、創設以来、4年生になると男女を問わず一人一人にナイフをプレゼントして課外学習のときに携行します。釣り竿作りや竹細工ばかりではなく、竹の子掘りなど様々に使っていますが、みんな約束を守って、今まで一度も「まちがい」はありません。

もちろん使い方の説明や諸注意は欠かしませんが、6年生になると安心して見ていられます。子どもたち自身が使い方やルールをきちんと身につけているからです。

「虫さんがかわいそうでしょ?」

先ほどの手塚さんの言葉にもありましたが、「虫や小動物に対するいたずら」も、子どもたちが成長するためのたいせつな予行演習という部分があります。校外活動などのとき、ことさら、その部分だけを取り上げ禁止する先生も、子どもたちの話を聞いていると、たくさんいるようです。「虫さんがかわいそうでしょ?」。

しかし、「生き物の命をたいせつに」というテーマは、もっと深いところから掘り起こす必要があります。ぼくたちは、植物・動物に限らず「他の生物を殺して生きていかなければならない」「他の生物を犠牲にしなければ生きていけない」不条理な存在です。

たとえば、ふだん何気なく通り過ぎて、美味しそうかどうかしか考えない、スーパーの食品売り場に並んでいる魚の切り身や牛肉・豚肉・鶏肉は、すべて動物の命を絶った「食品」です。誤解をうむといけないのですが、虫なんかより、もっと大きい動物の命です。人間のために殺されました。日々どれだけ殺されているのでしょう。

「私は菜食主義者」ですって?

とんでもない。植物だって生命があります。大根やニンジンの「へた」を切ってお皿に入れ、窓辺におき、毎日水をあげてください。芽が出てどんどん大きくなって茎が伸び、やがて花を咲かせます。一生懸命生きています。食べている野菜にも「生命」はあるのです。

大根を切る、キャベツを切る、生きている魚やエビやカニをさばく。「他の生き物を殺して生きていかなければならない」生物であると同時に、「他の生き物を殺さねば生きていけない」、「『殺している』と考えられる」唯一の動物です。

「だから~」を考え、「どうしなければならないか」などを、自らに問うことによって、「人を思いやるこころ」や「生命の大切さへの思い、その深さ」が生まれてくるはずです。子どもに、まず教えなければならないのは、そのことです。自然と人間と生命の大切さの指導はそこからスタートです。

好き嫌いで鰯やピーマンを残すのは作ってくれたお母さんや給食のおばさんに悪いのではなく、まず自らの生命を断つことで私たち人間の命を育んでくれている植物や動物に申し訳ないのです。

また、食事の前の「いただききます」や「ごちそうさま」は、お父さんやお母さんにだけでなく、食べ物の生命を育んでくれているお日様や空気・水・土すなわち地球にもしなければならない挨拶です。

「好き嫌い」をやめようとする心、「自然や他の人に対する思いやりやほんとうの優しさ」は、そのように考えて、育てていくことで生まれてくるものではないでしょうか。

夢の教科書と学びのリズム

今ぼくはヘルニアで、立体授業の際はやむを得ず自転車移動していますが、それは決して本意ではないことをご理解の上、読んでください。

ふだん意識はしませんが、「生きること」は、「見ること」「感じること」「考えること」とともにあります。「環覚」を養うことで、単に「道を歩いていくこと」だけでも、日々「学び」は深くなります。おとなも子どもたちも、感じること、考えること、分かることがもっとあるはずです。それなのに逆にどんどん少なくなってしまっているのではないか?

・・・その大きな原因。それはからだを自分で移動することがなくなったからではないか? 何百万年も徒歩で移動し、それに適応してきた目の動き、視点や視覚が現在の身体の動きにうまく適応できないのではないか、そんな気がします。ふと立ち止まる瞬間さえなくなってしまいました。

徒歩から自転車、自転車から電車、自動車・・・。身体を運ぶことが自分の足を離れ、動力・機動力に任せることがふつうになりました。ところがまだ高々200年足らずです。豊かな時間をもてるように、充実した時間をすごせるように文明を発達させスピードを求めていったはずですが、スピードを求めたことによって、見たり、それによって感じたりすることがどんどん少なくなり、思いとはまったく逆に、豊かな時間がなくなってしまった・・・「時間」は次第に中身がなく、希薄なものになりつつあるのではないでしょうか。

触れることのない時間、浸る刻のない時間・・・いたずらに過ぎてゆく時間。その反動で子どもたちは次第にエスカレートした刺激に向かうのではないか。

課外学習でいつも降り立つ飛鳥の駅前には「貸し自転車」が、たくさん並んでいて、呼び込みの人たちがさかんに自転車の利用を勧めています。しかし、自転車に乗って分かることとゆっくり歩きながら分かることは明らかにちがいます。むしろ、自転車に乗っていれば分からないことの方が多いといった方がよいかもしれません。「遺跡巡り」には好都合であっても、「自然と田舎の時間の流れを本当に感じるには自転車でさえ速すぎる」のです。

ペダルをこぐときの呼吸や心臓の鼓動のリズムは、道ばたの小さいスミレやレンゲソウに戯れるミツバチに見入ったり、綿毛を運ぶ風を感じたりするリズムではありません。「流れるリズム」ではあっても、「振り返るリズム」ではありません。子どもたちの成長に必要なのは、ちょっと立ち止まったり、ふと「振り返るリズム」のはずです。

子どもたちは、こちらの「問いかけ」やちょっとした動作・目や身体の微妙な動きに鋭く反応します。その「問いかけ」という「撞木の一突き」で、彼等の中に「鐘の音の余韻」が残ったことを、しばしば感じます。そうした「余韻」が、ちょっと立ち止まったり振り返ることによって育まれ、身体いっぱいにため込んだ子が能力高く、優しく育ちます。それらを求めての立体授業です。団の一年は課外学習と立体授業の一年です。

課外学習の「土筆ハイク」や「竹の子掘り」、そして「田植え」をはじめとする一連の「米作り」「蛍狩り」などは、古代の都「飛鳥」中心の活動です。

まだきれいな飛鳥川の清流に足を浸しながら、キラキラと輝く水面を眺めていると・・・この水温の冷たさを説明しなければ・・・光のことも話せる、梢を抜ける木漏れ日で写真や光合成の話ができる。繪やスギの話もできるな・・・光と色だ! 落ち葉を浮かべ、岩間を抜ける水音は音楽だ・・・川底で白く光る石や雲母。地球の歴史が出て来るな。

道沿いや清流で時折見つかる瓦のかけらは子どもたちの宝物・・・大化の改新だ。・・・側を流れてい飛鳥川の水が少なくなったのは森林の消失や田んぼの消滅が大きな原因だろう。・・・大和川に連なり、海まで・・・。古代の日本の歴史を、ほとんどたどることができる。

・・・と、田んぼの向こうに虹が出ている。水蒸気、水。雲。風だ。空気・天気・・・水の循環、公害・・・甘樫の丘は万葉集、国語を深く話せる・・・。

「飛鳥川ひとつ」でも、子どもたちの学ぶべき学習内容をほとんどすべて網羅した一冊の教科書です。撞木の一突きは一年を通じて百八つではききません。

気づかず学習対象が「生きていることから遠くなる」につれて「子どもたちの興味をひかなくなる」ことはまちがいありません。自らがいつも「学び」の中心に立っている、子どもたちがそういう意識になれるものを作ろう。

自分の「立ち位置」でふとふりかえり、そこで感じるもの、考えることから、あらゆる学びが広がっていけば、学ぶことが絶対におもしろくなる・・・「環覚」の概念は、こうしてできあがりました。

「子どもたちがいるところ」が「学びの場」になる、自らの立っているところで何を感じるか、何を考えるか、そういう教科書を作ることができれば・・・夢の教科書です。

立体授業は、まだ風や山の水が冷たい春先3月、春期講習の間に行う「土筆ハイク」から始まります。そして水が温み、桜が舞い、若葉が伸び始める頃、大きな孟宗竹の竹の子と格闘する「でっかい竹の子掘り」は4月の半ば過ぎです。フナたちが「乗っ込み」を始めるころ、頭が人間の赤ちゃんのものほどあるナマズがいる川で「でっかいナマズ釣り」。

「ナマズ釣り」以外でも、それぞれの活動の際、川での魚とりや魚釣りは課外学習の「デザート」です。4年生になると団員ひとりひとりに一本ずつプレゼントする肥後の守を使い、手頃な竹で釣り竿を造ります。川岸近くで掘ったミミズ、川虫、蜘蛛が格好のえさ。お弁当のおかずの残りを餌にする子もいます。

6月に入るとすぐ、年間活動の「米作り」が始まり、管理をしてもらっている人に指導を受けながらの「田植え」、それが終わるとすぐティンカーベルのような蛍の乱舞を楽しむ「蛍狩り」が待っています。

蛍狩りは一泊になりますから、その夜は、クヌギ林で活動を始めたクワガタ探しも楽しみのひとつです。腕白ゼミ(三年生)から入団の諸君にとっては飛鳥や赤目の「蛍狩り」のフィールドも「自分の庭」。翌朝早く団員諸君は自分たちだけで連れ立ってクワガタ探しに再チャレンジです。

8月はじめ、「赤目渓流教室」。子どもたちの遊びのすべてが凝縮しています。渓流での水遊び、釣り、魚捕り。オオサンショウウオも、よく顔を出します。

夕方は持ち込んだ牛肉、用意してもらった野菜でバーベキュー。昼に川で釣った魚を団員諸君はナイフで上手にさばき、串に刺します。サポーターのお父さん、お母さん方が炭火の当番です。沢ガニは素揚げで真っ赤に色づき、どちらも頃合いよく、団員の胃袋におさまります。

楽しい食事の後は花火、カブトムシ、透き通って翡翠のような美しさを見せてくれるアブラゼミやヒグラシの脱皮。「めくるめく」夜はこうして暮れていきます。

翌朝、今年(2007年)は「ツバメの旅立ち」でした。胸に想い出をいっぱい詰め込んだ団員諸君の二泊三日は夢のように過ぎていきます。

最終日、料理好きが高じて、おいしいものを食べさせたいと二日間かけてつくる特製「ハゲエモン」カレーが渓流教室の仕上げ。さわやかな谷間の風を名残惜しげに、子どもたちは宿舎のバスに送られ駅に向かいます。

夏休みの終わり、子どもたちの楽しみはもう一つあります。「わっしょい・プール」。みんなでプールに繰り出します。今年(2007年)は多数決で「赤目へ再チャレンジ(日帰り)」になりました。

9月はその年によってさまざまな取り組みがあります。今年の予定は石器作り、化石採集。

そして、10月には米作りのクライマックス「稲刈り」が待っています。

めっきり少なくなりましたが、イナゴが飛び交う田んぼで、目に入る汗や独特のかゆさに苦労しながら作業を進めます。よく切れる鎌は、ちょっと注意を怠ると、自分の指や周りの人を傷つけてしまいます。集中力と細かい気配りを忘れることはできません。稲刈りは刈っただけで終わらず、きちんと束ね、干さなくてはなりません。

作業の最後に田んぼに落ちた穂を丁寧に探していく「落ち穂拾い」。指導を受け経験を重ねた子どもたちは、「落ち穂拾い」の大切さがよく分かっています。「落ち穂」にも、自らの努力と思いが詰まっているからです。踏まれて田の土に「めり込んだ穂」も見逃さず、面倒がらず拾いあげます。

しんどい仕事が終わると、次は目の色を変えてイナゴとりです。もちろんとることがおもしろくもあるし、たくさんとれれば、「佃煮」にもかわります。イナゴも年々少なくなってしまい、もうすぐ「幻の味」になるでしょう。

ひとつ忘れていました。本物の車を団員諸君が運転し、教習員付きでコースを走る「君は名ドライバー」も、秋です。小さなコースの周回を三回もすると慣れ、なめらかなドライビング・テクニックは大人顔負けです。教習所の先生たちを驚かせ、それがまた子どもたちの大きな自信になります。

同時に自動車には手に負えない力があることに気づきます。車の怖さがよくわかり、信号や周りに目を配り注意を怠らないこと、交通ルールを守ることが、いかに大切かよく学ぶことができます。

このほか知人の小料理屋さんに頼んで、生きたままのふぐやスッポン・伊勢エビを、子どもたちに実際に包丁を握らせ、調理し、食べるまでを行い「食」の意味を考える「生きた魚の命をいただくシリーズ」。

撮影から現像まで、かつてはほとんど自分の全存在をかけていた写真。約50年前のマニュアル作動のカメラ(アサヒペンタックスSP)を使った「古いカメラで世界を見る」という、取り組み(腕白大学)も行いました。「古いカメラ―」は、「ものをじっとよく見ることができなくなった子どもたち」に「きちんとものを見る目」を身につけてほしかったからです。

そして、11月になると干してあった米も乾き、最後の課外学習「脱穀・精米」を経て、いよいよ「新米」に姿を変えます。とれたての新米は土鍋で炊きます。当たり前ですが、自分たちで作った米の味は、やはり格別です。学習探偵団の一年は、そうして終わります。その間、日々教室でしっかり勉強を重ねていたことは、もちろんです。

カウントダウンが始まりました。団開設時の思いが詰まっている文章が出てきました。四半世紀前と、ぼくの思いがまったく変わっていないことと世間の変容とのギャップに驚きました。

そのまま掲載します。何よりも子どもたちの教育に正面から、そして心から向かおうとしている若い先生たちに。

恩師への手紙

学習探偵団の手作りパンフレット、裏表紙の「手紙」です。タイトルは後で付けたものですが、内容は送った当時のままです。

1995年11月11日

学習に王道あり

謹啓 つい先日まで、年甲斐もなくTシャツで突っ張っていたのですが、いつの間にかトレーナーになり、早いもので、子どもたちに星空を見せてあげたい季節が参りました。

お元気のことと存じます。

先の同窓会では、せっかくお越しいただきましたのに、旧友との話で盛り上がり、ゆっくりお話をお聞きすることができませんでした。申し訳なく、また残念に思っております。次回の幹事は僕らしいので、今度こそゆっくりお話しさせていただきたいと、今から楽しみにしております。

さて、ご挨拶が遅くなりましたが、先日ご理解をいただきました「教室」を別紙(注 同封した折り込みチラシ)のようにスタートさせていただきました。7月から軌道に乗るまで雑用に追われ、ご連絡が遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。

何年か前からライフワークとして温めておりました企画で、教壇も事務所も看板もない十坪弱の空間ですが、団員諸君と僕の「夢」がいっぱい詰まっています。

長い間第一線で活躍してこられた先生に臆面もなく申し上げるのは「一億年早い」としかられそうですが、何を教えられるのか、あるいは何を教えてもらうのか、これから厳しくも楽しい「戦いの日々」が続くと思います。冗談ではなく、「地球の後輩たち」を育てたいという意気込みで取り組んでみます。

先生には今後もご教示いただかなければならないこと、ご無理を申し上げご迷惑をおかけすることも多々あるかと存じますが、ぜひよろしくお願い申し上げます。

なお、同封の折り込み、「学習の王道」ということばは「学問に王道なし」といいますが、そんなことはない、「学習」には「王道」があるという、例の「へそ曲がり」です。ご了解いただければ幸甚です。

最後になりましたが、時節柄、健康にはご留意いただきますよう、またご多幸をお祈り申し上げております。

敬具

「指導の王道」

「学習」の「王道」。手紙でこのことばを使ったとき、それほど明確な方法を意識していたわけではありません。

しかし、準備期間の間にあちこちから入ってきた他大手塾の方法、年末になったら学校を休ませ、「缶詰」にして毎日「受験に関わる断片的知識とテクニック」をつめこみ、実施したプレテストでの類似問題が本番で出てくると、まるで鬼の首でも取ったように吹聴し、選抜テストで能力の高い子ばかり集めたクラスでの難関校合格の実績を誇る等という、中学受験業界の「しくみ」がある程度つかめてくると、「そういった方法からは最も遠いところにある」と確信がもてました。

「類似問題」を正答して合格した受験生は、「ただ合格しただけ」です。合格したらいいのか。「合格しないよりはしたほうがいい」というレベルの話でいいのか。それで終わるのか。

受験業界だけではなく、保護者を含め、もっともっと大きな視点と将来を見据えた取り組みがあってもいいのではないか。ぼくたちが育てているのは受験生ではありません。人間です。

現在多くの塾が実施しているような方針で「受験指導」を行い、「処理能力の速さ」と「妙な優越感」ばかりが身についた子どもたち、合格したはよいが、どういう大人になるのか。推して知るべしではないか。「誇った合格人数」の合格後・成人後のリサーチをして、「それでもなお誇れる人数」をぜひ知りたいと考えるのは、ぼくひとりでしょうか。

「高い能力」だけを身につけ、「自分のことだけしか考えない」人が、社会や多くの人にとって、いかに迷惑千万なのかは、日々のマスコミ報道でよくわかるはずです。もっと真剣に子育ての問題点を整理し、検討を重ねなければならないのではないか。そう思います。

ぼくたちが子どもの頃、学習に限らず、指導という指導はおたがいに「血の通い合うもの」だったような気がします。中学時代、理科でお世話になった上島先生は、休日を返上して二上山に案内し、サヌカイトや山の成り立ち、様々な植物について話してくれました。

確かまだ暑い季節で、休憩のとき神社の木陰でオレンジジュースを出して飲んでいると、

「ナンブチ(上島先生独特の呼び名でした)、みんなで分けろ」

他に持ってきた人がいなかったのに気づいた先生の優しさでした。同じくのどが渇いている「仲間を気遣え」、今子どもたちにその心を教えている指導者や保護者は何人いるでしょうか。社会に出て行く子どもたちには、まず教えなければならないことです。たいせつなことを教わりました。

公立中学でしたが、三年になると高校受験用の補習が始まりました。ところが、ぼくをふくめクラスの2~3人は、「おまえらは帰ってもよい」といわれたのです。理由を尋ねると、「おまえらは家へ帰って勉強した方が能率が上がるから」。

「きょとん」としていたと思います。能率が上がるも何も、家へ帰ると、ぼくは勉強なんかそっちのけで毎日『藪こぎ』をし、近所の小川に行って魚を捕る「マタギ生活」だったからです。

小学生のときから、真冬をのぞいてほとんど毎日、裏山・野池・川と、それぞれのご機嫌を取るように交互に顔を出し、その頃はちょうど川に夢中でした。「学習の成果」より、水中めがねや手製の銛、タモを抱えて「漁獲の成果」を誇る毎日だったのです。何がぼくに学習の成果をもたらしたのか? 自然に浸ること、「マタギ生活」です。缶詰勉強とは真逆の「受験生活」です。

夏の課外学習「赤目渓流教室」の最初期のパンフレットです。

・・・できうる限り自然に触れさせたいというのが僕の持論で、先日も高校時代の仲間たちと、必死になって勉強している今の子どもたちに比べ、僕たちがそれほど勉強したわけではないのにどうして結構勉強ができたのかという話になりました。

僕はそこでこういう話をしました。

たとえば、田舎で「切り通し」を通れば「地層」が分かる。夜になってネオンのない澄み切った空を眺めれば星と月が教えてくれる。雑木林や山に分け入れば、陽樹・陰樹の区別や植生が分かる。虫を捕まえれば、昆虫の構造や生態が分かる。川に入れば肌に直接触れる石や砂で川が変化していくのが分かる。田舎で車窓や山の上から景色を見れば、地形の変化が分かる。真夏だというのに、谷沿いのこの涼しさは何なのだ。カエルがハエを食べ、そのカエルが蛇に食べられることなんか日常茶飯事だ。

自然を感じることができれば、もうすべてが学習なのだ、あとは本で総合できるさ、すべてつじつまがあってくる・・・という話です。「アンテナ」をきちんと立てれば、子どもたちは「道を歩くことでさえ、勉強になる」わけです・・・。

自ら積み重ねた経験からの確信でした。

「子どもらしさ」が飛躍のスプリングボード

自然に接する機会が減り、おざなりの自然体験や「肝試し」を中心とする(!)林間学習や臨海学習でお茶を濁されている子どもたち。 「遊び」が分からない子、「遊び」の本当のおもしろさが分からない子に、その遊び相手である「人間」や「自然」のことを学習する「勉強」が面白くなるはずがありません。

自然の「おもしろさ」、その「大切さ」を実感することなく、自然環境の保護やその意味が心底分かるのか。川沿いで蛍が描く「光の名画」に感激したことがない子が、蛍のいない川や水路に疑問を抱くことができるのか。蛍の復活に確かな意味と手応えを見いだすことができるのか。

かつてのような子どもらしい「遊び」や「遊び方」を知らない現代の子どもたちの感性に、日々の授業や課外学習、そして「遊び」を通じてコンタクトすること、元々子どもが持っているはずの「好奇心」という「アンテナ」の機能を高めること。本来の子どもらしい活動や生活から、素直で柔軟なものの見方、バランス感覚を忘れず正しい考え方を身につけてほしい。自然に浸りながら地に足のついた学力を身につけてほしい。

難関中学に入るには、素直で子どもらしい感覚の持ち主であること、そしてきちんとしつけをされている子であれば十分可能です。年末の特訓「缶詰!」などに見られる「詰め込み」や、受験の知識だけに「特化した」受験指導は一時しのぎで、心身ともの健やかな成育に「寄与する」ものでは決してありません。

可能性と将来性あふれる子どもたち。彼らのこれからの生き方や人生で、そのバックボーンになるのは、今まで横行していた学習指導のように、「自然を抽象でとらえる」規格化した見方や「勉強の缶詰」ではなく、「遊びの対象として自然を選べる」余裕、想像力、そして実行力です。さらに、私たちを育んでくれるゆりかごとして、自然に対しても、優しい目を注ぐことができる感性だと思います。。

「地球が遊び場であった」かつての子どもたちとは違って、子どもたちの多くは「道ばたの花に目をくれる」ことさえしません。できなくなっています。偏った志向の感性ではなく、本来なら子どもが知っておかなくてはならない「身の回りのもの」に、もっと「アンテナ」を向けることができたら、今とは全く違った子ども時代を過ごせるはずです。たいせつな情報を自らバランスよく吸収できるはずです。本当の「勉強」がわかるはずです。

ふだん、ぼくたちは教科書や本などから「知識」を得、「学び」が進んでいくと考えていますが、実際はそれとは比較にならないくらい膨大な情報が日々の生活の中でも飛び交っています。そうした情報については、おなじ情報量の中にいても、それぞれ個人が身につけている五感の「アンテナ」の数や感性の違いで獲得量が大きく異なってきます。

これは情報の入手経路を少し考えてみればよく分かります。

混んだ車両の中、近くで誰かが「サッカー」や「野球」の話をしていても、「サッカー」や「野球」に全く興味のない人や知らない人は、いつの間にか、それらの会話は耳にとまらなくなるはずです。聞こうとしません。したがって聞こえません。このように知らないものや興味のないものについての知識や情報は増えてきません。

逆に、興味がある話やよく知っている話だと、スムーズに次々と蓄積されていきます。

たとえば、「田植え」や「稲刈り」を知らない人は「田植え」や「稲刈り」に関係する膨大な情報は入ってきません。すべてとは言わないまでも、それらの中には「学習」にかかわる大切な情報もたくさんあるはずです。学習のみに限らず、ぼくたちが「生きること」は、「見ること」「感じること」「考えること」とともにあり、単に「道を歩いていくこと」だけでも日々「学び」は深くなるはずです。

感性の「アンテナ」がきちんと立って、認識のスキーマが育っていけば、次から次へと新しい情報が入ってきます。そして、そうした自然に入ってくる「偏りのない」情報の数々がシステム化されていくことで、「発想の転換」や「応用すること」「創造すること」等の学びの進化が生まれます。

学習探偵団のコピー 「国語を昆虫採集してみないか」には、室内での文字だけによる「狭い」情報取得ではなく、自然に「浸る」課外活動や作業で育っていく「バランス感覚」をともなった感性と様々な方位に大きく広がった「アンテナ」で、「ことばの森」からあらゆる種類の「情報」を採集してほしいという願いがあります。

俳句や短歌、詩などのイメージを考えてみても、「外の世界」にふれているかどうかで感動や理解の深さは全く違います。「春過ぎて 夏来たるらし 白栲の 衣ほしたり 天香具山」に込められている雰囲気やイメージは、「田植え」の時期とも重なり、作業とともに団員諸君の「身体」に入っていきます。実は、「豊かな里山の森」は「豊かなことばの森」でもあるのです。

また、もうひとつのコピー「算数も手づかみできるんだよ」。

算数は、ふつうに考えれば、おそらく「動き」から最も遠い科目かもしれませんが、外遊びの活発な動作や「身のこなし」は、「立体視」にも大きく役に立ちます。「くぐる」「こえる」「のぼる」などの腕白遊びで経験する視点が、算数の立体図形のイメージに役に立たないはずがありません。

虫や魚を追いかけて大きくのばした「網の軌跡」が回転図形の参考にならないはずがありません。もちろん、理科の「遠心力」の理解も伴います。

空中でホバリングしたり、急にスピードを速めたりするオニヤンマは「速さの問題」、 「鶴亀算」の鶴や亀は、鶴が「ゴイサギ」に変わることがあっても実際に彼らの頭の中で檻を出たり入ったりしながら解き方を教えてくれるのです。抽象性の高い算数も、「手づかみ」でわかることがいっぱいあります。

様々な活動や実際の動きの中から「算数」の実感を身につけてほしいという願い、「手づかみできる算数」です。課外での活動が、理科・社会にしめる役割は、もはや「言わずもがな」です。

なお、To teachers all over the worldはアイデア擁護のため休載します。後日新しく掲載します。

なぜ米作りをはじめたか?

近年、自然体験で、田植えや稲刈りなどの米づくりをする機会も増えたようです。しかし、その際「おもしろい遊び」以上の大切な意味をもたせている人はどれだけいるでしょうか?

団を始めた頃、子どもたちのようすを見て、自らの小さいときに比べて欠けているものや変わってしまったものがたくさんあることに気づきました。なかでも、「がまんをする」・「時間をかける」・「土にふれる」・「ものをつくる」等の実体験がほとんどなくなってしまっているように感じたのです。

たとえば、食事ひとつとってみても外食や出来合いのものですましてしまうことが多く、遊びに行くのは遊園地やテーマパーク。そこで手作りのお弁当を広げている家族は、最近ほとんど見たことがありません。

「子どもが喜ばない」という返事が返ってきそうです。自分が『楽をしたい』『面倒だ』という本心が隠れていることに気づいているでしょうか。それによって、子どもたちが、取り組んでいる勉強に対して『楽をしたい』『面倒だ』と、自分と同じ感想をもつようになってしまうのが、子育てや教育での『怖いところ』です。そうした背景の中で、子どもたちをどう育てるのか、というのがまずたいせつなテーマでした。

一緒にお弁当を作れば、子どもたちも喜びます。お母さんが「お弁当作り」をおもしろがれば、楽しいお弁当ができるはずです。「作ること」も覚えます。面倒なことでも世の中にはしなければならないことがあるということも身をもってわかるはずです。

できない理由はいくらでも見つかります。自分が「できない理由」を挙げてスルーしているのに、子どもには『宿題をやりなさい』『勉強ができるようになりなさい』といっても、筋が通りません。心の底から子どもを納得させることはできません。

「いい加減にすます時間」も「楽しく喜んでもらえるようなお弁当をつくる時間」も、どちらもお母さんの「生命を削っている」同じ時間です。ぼくが子どもたちに寿命や命の限りのことを伝えるのは、それらを頭の隅に置かないと、「ほんとうに大切なもの」が見えてこないからです。

こう振り返ったとき、「自分の生命の時間」をどう使おうと思いますか。どういうふうにするのがよいと感じますか。老若男女を限らず、手間をかけず、がまんをせず、みんな、性急に結果ばかりをほしがるようにはなっていませんか。

「土にふれること」を汚いとか、気持ち悪いとか思っているにもかかわらず、誰がどこを歩いてきたのかも分からない靴で踏まれた電車の床にべったり座って何も感じないこどもたち。それを注意しない保護者。どこかおかしい。こうした子どもたちの意識を変え、正しいことを教えていくにはどうすればいいのだろう。すぐ頭に飛び込んできたのが「田んぼ」での米作りです。

青々とした稲の葉先に光る水滴のきらめき、側の小川から飛び立つ蛍が夏の訪れを告げ、やがて夕日を浴びて黄金色に育った稲穂が風に吹かれる様子で、自然の移り変わりのすばらしさと豊かな実りを、ぼくは本当に肌で感じることができました。

農家ではなかったので自ら作業はしなかったものの、身近で見ていて米作りにかけなければならない手間と時間のたいせつさがよくわかりました。子どもたちにまず教えたいことでした。

場所はどこがいいのか。大阪から遠くなく十分田舎が残っているところ、地の利があるところ、少し融通が利くところ。飛鳥でした。明日香村の高校時代の友人に話し、休耕地を借り、手伝ってくれる人の紹介をうけ、団の米作りは始まりました。

米作りで学ぶもの

お百姓さん(この言葉の方が仕事の重みや親しみ、歴史が感じられるので、今後この言葉を使います)の言葉です。

「二十年間百姓やって、米を毎年作っても高々二十回。ほとんどの農作物は一年かけて やっと結果が出る。最初は試行錯誤で、四・五年したら少し工夫ができるようになるが、それでも毎年、温度・雨・風・湿度・日照・害虫と、同じことは一つもない。その都度収穫量が変わり、人間の力の及ばない自然の力がわかる」。

「二十年やっても高々二十回」。このことばの重みはどうでしょう。人間の力の及ばない力に気づいたとき、感謝や尊敬の念が浮かびます。こうした経験が「結果を出すためには時間をかけなければならない」という、日ごろは忘れている「たいせつなこと」を教えてくれます。同時に「人間は学ばなければならない存在だということ」も分かってきます。

百姓仕事の『時間』は学校や会社、街の時間とはまったくちがうものだ。田んぼや稲の手入れ、農作業は何時から何時と決まっているわけではなく、予測はついてもイレギュラーなことがある方がふつうで、終了は「作業が終わるとき」だ。計画していても、雨が降ればできない。刈ることはできても、刈った後の次の作業も天候に左右される・・・」。

「人間の都合ではなく、自然の状態によって必要な仕事や時間が決められる。できるときに必ずしておかなければならない。『後で』とはいかない。自分のペースだけで進められない」。

この「時間の感覚」は、決して「なるに任せる」ではありません。「自分ができること」「最大限の努力」をしてあとは「天に任せる」。人はそれ以上のことができるでしょうか。

そうした努力を日々重ねている人は「街」にどれだけいるでしょう。「子どもでも分かることが分からなくなっている大人」がどれだけ多いことか。 子どもたちは、こうした会話を聴いて育っていきました。

米作りの一連の作業をすべてやりたいのですが、授業や課外学習も一人で進めているため、なかなかそういうわけにはいきません。「田植え」や「稲刈り」程度では、子どもたちがこだわるほどの問いは生まれないし、教科や科学に通じるまでの学びは生まれにくいという主張をどこかで読んだ記憶があります。

しかし、教室での問いかけをふくめた総合的な展開で補い、「学び」を深化させていくことは十分可能です。まず「環覚」を育てることが何よりもたいせつです。

「環覚」を育てるにはお百姓さんの知識も大きな役割を果たします。お百姓さんたちは、みなさんたいてい博識で知識も深く、様々な分野に精通しています。農業だけではなく、田舎で生きる、作物を作るという実践を通した「生きている」知識と知恵です。

「生きている」というのは「使える」だけではなく、深く「『自らの生命の時間』と結びついた」という意味です。稲作に限らず、農作業はほとんど一回性であり、おざなりや手抜きをすれば取り返しのつかない結果を招きます。「生きていくこと」に、即関わります。

「あの山に雲がかかると雨になる」とか「こちらから風が吹いてきたから、もうすぐ雨がやむ」など地域独特の判断はいうまでもなく、みんな「良い天気の前兆」くらいにしか思ってない「夕焼け」も、お百姓さんの間では全く異なる解釈があります。

「秋の夕焼けは鎌研いで待て。夏の夕焼けは川渡って待て」。

秋は移動性の高気圧で、西の空が夕焼けなら次の日は晴れるが、夏の夕焼けは大気中に水蒸気がふえると出やすく、雨になりやすい。秋に夕焼けがあったら稲刈りの準備をしなさい、夏に夕焼けがあったら雨で水かさが増えるから川を渡ったら危ない・・・。

また、農薬を減らしたお百姓さんの田んぼはそれほど発生しないのに、農薬を使いすぎると稲の害虫であるウンカが秋に大発生するという例もあります。ウンカより益虫の方が大きくダメージを受けるのでウンカが増えるということ。また農薬を散布する回数を増やすと、ウンカが農薬に抵抗力をもって進化してしまうことが大きな原因です。

よく考えもせず農薬という「文明の利器」を対症療法として使うと、大きな失敗をしてしまいます。こうした話で人間の活動が生態系に与える影響の一端もよく分かります。ゴキブリが出たらスリッパ、何とかホイホイ、何とかジエットという経験だけで、この関連はなかなかつかめません。

「魚付き林」ということばもあります。川の上流の森から流れ出す水が海藻を守り、魚や貝を育てる様々なプランクトンを養います。同じように「山付きの田んぼ」ということばがあります。山から流れてくる小川を通じて「山の養分」をもらえる田です。

山の養分を流し込んだ小川はやがて大きな川に注ぎ、海につながります。また、養分の豊富な水を供給する山は、当然豊かに水を蓄える山でもあります。総面積が琵琶湖の数十倍ともいわれている田んぼも、急流が多く、すぐ海に流れ込む川の水を絶やさないために大いに役立っています。こうした知識にふれたとき、子どもたちは山・田・川・海のつながりをより深く理解します。

海と山付きの田んぼを行き来するウナギがかつてはたくさんいました。海に戻るウナギにも思いを馳せると、知識は次第に立体的・総合的に再構成され、子どもたちの頭の中に「知の枠組み」が形作られていきます。成り立ちとしくみを総合的に理解することは、さらなる知的成長を促す強力なスプリングボードになります。

子どもたちは身体から学ぶ

「米作り」は当たり前のことですが身体を使う作業です。 初夏の暑い日差しが照り続ける中で腰をかがめて何時間も行う「田植え」の作業は決して楽ではありません。特に小さい子にとっては初めての体験で、最初は面白いのですが、丁寧に植えなければならないという制約と「結果の見えない」作業の過酷さで弱音を吐く子も出てきます。しかし、その「過酷さがあってこそ秋の新米のおいしさが際だつ」ので、そこはがまんさせなければなりません。

実は、はじめは二~三年生より四~五年生の方が要領よくさぼったり、さらに手抜きをする例が多く見られます。「米作り」は「遊び」ではないので厳しく注意します。お百姓さんの真剣な思いからくるアドバイスや叱声も、きちんと子どもたちに伝わります。「生きること」がこもっているからです。

「米作り」は社会や理科を学ぶための付録ではありません。「生きていくために必要なものを作る」作業です。かけがえのない作業がかけがえのない知識と「学び」を育みます。

たとえば、田植えの苗を育てる際に種籾を選別するのを塩水で選ぶという経験は、「浮力」や「比重」の実験です。農作業で使う鍬一つとっても、実際使うことによって、「ふつうの鍬」より「三つ叉(備中鍬)」が、いかに掘る作業がしやすいかが実感できます。

教科書や塾での学習で「備中鍬」の知識は持っていたとしても、それ自身では単に記憶の材料であり、受験知識に過ぎません。しかし、備中鍬の使いやすさを肌で感じたとき、人の歴史が成し遂げた「工夫」や「創造」の大きさと力が分かり、農具や稲作りの歴史にも興味が向かいます。

経験は、米作りのみにとどまらず、やがて「生きていくこと」における「工夫」や「創造」することのたいせつさとして一般化され、積み重ねられていくはずです。実体験は「身体で分かる」体験です。

『本で学んだ米作り』は「知っていること」ですが、『身体を使った米作り』は「分かっていること」です。「自信」と「次の学び」につながります。はじめて自転車に乗れたとき、ぼくたちはすこし遠出をしたくなったのではないでしょうか。

「リモートコントロール」一つとってみても、現在は、ものやものごとの成り立ちやしくみが見えにくい時代です。「見えない」生活が当たり前のようになっています。あらゆることに「自分が関わっているという実感」が希薄になり、感動や感激も少なくなっています。

「わかる」世界は、出来事に浸り、直に関係することによって、「実感とともに」展開していきます。「はたらきかけ」や「作業」を通じての「学び」は、予測や予想の枠を超え、新たな展開や出会いをもたらしながら、自らの方法への問いかけや、次のはたらきかけの意欲としても生まれ変わります。

わかりやすくお話しすれば、 たとえば、慣れない子どもたちが網をもって魚やトンボを捕ろうと構えても、彼等はその都度予想外の動きをします。捕まえようとすれば、そのたびに子どもたちは自らの考えや動作をモニターし、修正しなければなりません。子どもたちは根気よくそれを繰り返していきます。はじめはおそるおそる見ていた子もほとんどがそうなります。

彼等の頭の中では自らの姿が客観的にイメージされて、「第三者的に」見ることができるようになっていきます。『メタ認知』の発達です。課題を解決しようとする自分やその方法を絶えず振り返る自分が生まれるわけです。

そうした視点が人としての成長を促します。実体験による探求や試行錯誤、そして解答を見つけようという努力は、「自分が自分であること」の実感をもたらし、「学ぶ喜び」として結実します。

言葉だけの実感の希薄な「学び」ではつかみにくい手応えも「生きている現実」と向き合うことで確かなものになります。作業の途中での思わぬハプニングが新たな転回を呼び、工夫や新しい発想が生まれます。そうした経験が、子どもたちの「生きる力」を育んでいくのではないでしょうか、さらに、その「生きる力」が「生涯続く学びへの意識」を呼び起こすと考えるのは楽観的すぎるでしょうか。

「目的」のある作業で覚える義務と責任

米作りの作業ではもう一つの大切なことが身をもってわかります。

田植えや稲刈りなどを手作業でするわけですから一人ではできません。手伝いのお父さんやお母さんも含め、子どもたちとの共同作業になります。

たとえば、田植えでは間隔を揃えて植えないと稲の育ち方や、後の作業に影響があるのできちんと並んで植えなければなりません。田んぼの広さと作業の一つ一つを考えた場合、それぞれ一人一人の責任が実感できます。

中には飽きてしまって、何とかうまく逃れようとする児もいますが、今の作業は、秋にみんながおいしいお米を食べるための作業です。自らもその仲間にはいるのであれば、そこには当然義務と責任が発生します。目的のある集団が共同作業をすることによって一体感や、自らの役割が自覚できます。社会生活をしていく上での大切な前提条件です。

しかし、最近の若いお父さんやお母さんは、子どもでもわかる自覚がない人が大変多くなっているような気がします。団員の弟や妹を連れて参加される人の中には、みんなが熱心に作業をしている横で、子どもたちを勝手に遊ばせ、自らは「遠足気分」で、連れ立ってきた人とぺちゃくちゃおしゃべりしている人も見られました。遊んでいる子どもたちに注意をしても知らんぷりです。

団で育ってきた子どもたちは相手が大人ですから、口に出してこそ注意はしませんが、友だち同士で不服そうに目配せしています。彼等の方がみんなで何かするときのルールや役割をわきまえてくれています。子どもに何かを要求したり、子どもを育てるための条件が整っているといえるでしょうか。

自らの権利を主張することはもちろん大切ですが、社会では義務と責任とのバランスがとれていなければなりません。「マスコミの報道をはじめとし、今は飛び交っている情報が、視聴者や一般受け狙い、営業向けの『権利の主張』の方に偏りすぎていることが多い」と考える人は少なくなってしまいました。

権利と義務と責任のバランスが根付いていない社会が、どんどん凶悪な犯罪の温床を助長するという想像力がはたらく日本と日本人は消え失せてしまったのでしょうか? 諸外国より日本の犯罪が極端に少なく、安全がはかられているのは、そういう国民性が根付いているからだと、ぼくは考えます。権利の主張しか知らない人が子どもを育てたれば、恐ろしい世の中が待つことになります。権利と義務と責任のバランスがとれて初めて、みんなの幸福が成立するという原則を、子どもたちに、いつ、誰が教えるべきでしょう。『米づくり』一つ、『田植え』『稲刈り』という毎年の作業で、ぼくたちは子どもたちにこうした、抽象に終わらない指導を行うことができます。

To teachers all over the worldは休載します。

天才の卵、殻を破ったのは何か?

天才の卵、殻を破ったのは何か?

歴史に残る驚異的な発明や発見をした偉人たちの成長のようすを辿ると、まず「自然や周囲のもの」に対する驚きや興味から始まったことがあきらかです。『もの』がきっかけになっています。それらについて大きな興味を抱いてから、彼らの思考が始まっているわけです。

ファーブルの自然の諸相や虫、エジソンの周囲の自然に対する興味、ファインマンがお父さんと続けた森の中や日常生活でのさまざまな体験と考察、アインシュタインが5歳の時にもらった方位磁針に対する興味と執着など、天才のきっかけはすべて「もの」からです。

ものを見ること、それを考えはじめることで、知識欲や強い学習モチベーションが生まれました。ガリレイの教会のステンドグラス、ニュートンの光やリンゴはもちろん、アインシュタインの相対性理論も、大きくなっても持ち続けている、そうした自然や周囲に対しての観察や興味がもたらしたものです。つまり、きっかけは「周囲や自然に対して感じた興味やおもしろさ」です。文字ではありません。まず「もの」です。

課外学習の野外で、自然のなかで遊びはじめる子どもたちの目はみるみる輝きを増していきます。気持ちが高揚してきていることがよくわかります。「野外」が好きなのです。

うちの子はゲームが好き? ゲームばかりしている? それは小さいころから、自然のおもしろさに気づかないまま「育って(育てて)しまったから」です。お父さん・お母さんが自然の楽しさを知らないで育ったからです。ただのキャンプやバーベキューは別です。自然体験ではありません。

里山・森・渓谷。雲と風と緑。木々や草花のかおり・鳥の鳴き声・木漏れ日・・・。野外での指導では、あらゆるものが生きて動いている中で、同じく「生きている子どもたち」の感覚器官も鋭く立ちあがってきます。高揚感で、動作も機敏になります。

エアコン・人工照明・ゲーム・テレビという、人工的な環境とはまったく異質の開放感・空気感。「光と生命に満ちあふれた世界」がそこにはあります。生まれつき備わっている、子どもたちの感覚や進化の過程で身につけた「学習(本能)」が刺激されるのでしょう。

生きるために「学習(行動)」を積み重ねてきたからです。生きることを学び、食べ物を手に入れる喜びを味わってきた祖先の遠い記憶が、自然との交流で蘇ってくるのかもしれません。進化の歴史のなかで、生きていくための手がかりを求めるべく情報を入手するため、膨大な時間と経験を経て育てられしくみを整えてきた感覚器官が、その成果を発揮するため、はりきって活動を始めるのでしょう。

生きることが学習

そうしたすべての感覚器官が立ちあがった中で、団の自然体験や野外活動は始まります。視覚・聴覚・触覚・嗅覚、作ること、育てること、時には自ら捕まえた魚や蟹、山菜や野生の果物の味覚まで、あらゆる感覚へのコンタクトと刺激をともないながら進んでいきます。

かけがえのない時期である子どもたちの成長過程では、とんでもなく重要なことなのに、見逃されているものが、よくあります。たとえば、「認識のスキーマ」のしくみです。

ぼくたちが新しい情報を認識するとき、それまでの自らのスキーマの枠組みが、その土台になります。それによって情報取得が行われるわけです。その「認識スキーマは入手した情報によって日々変化し、その取り入れられる情報量が変化」します。

つまり新しく獲得した情報や情報量によって、次の取得情報の質や量が大きく変わってくるわけです。「教室だけでの学習体験」と「野外の体験やそれらの経験知も含めた学習体験」では、その連続によって如何に大きな差が生まれるか、ということです。とんでもない差になっていきます。

ごくかんたんにモデル化すると、生まれたときは同じように①からはじまっても、その①という認識スキーマが、それぞれの体験知の量の差により、たとえば「10の情報しか受け入れられないスキーマ」と「100の情報が受け入れられるスキーマ」に変わります。情報はすべて単独ではありません。関連がともないます。それが累乗でくり返されます。

次回も同じような体験知の量で考えると、二回目には、それぞれ10×10で100と100×100で10000の情報が受け入れられるスキーマに変わります。その次には千と一億という差になります。それらの情報を、脳は意識の上ではわからなくても日々処理していきますから、やがて築きあげられる脳の相違は、もはや比較になりません。

自然体験や野外体験という、実体験は子どもたちにとって、このように大きな意味をもってくるということに、ぼくたちはもっと注意を払わなければなりません。「学習」は「教室」にあらず、『日々生きることも、即学習』なのです。

さらに、多くの感覚器官で受けとる情報ほど深く心と記憶に残ります。刻々と入る全身の感覚器官からの情報を受けとることで、日常生活での感覚器官のはたらき方も大きく変わってくるでしょう。

ファインマンはお父さんからさまざまな問いかけやレクチャーを受け、自然の成り立ちやしくみのおもしろさに気づいたことで、天才としての成長がはじまりました。エジソンを天才に導いたのも、残念ながら学校やエングル先生ではなく、小さいころの、周囲の自然の不思議さとそれを解明していくおもしろさでした。

どちらも、「自然体験」の新鮮な感覚と観察と思考に触発されたことが、彼らの「学ぶおもしろさ」や天才を目覚めさせたことは明らかです。偉人は二人だけではありません。

類似の豊富な自然体験によって数々の天才が生まれました・・・ガリレオ・ニュートン・ファーブル・マクスウェル・アインシュタイン・・・と、自然の不思議さに気づくこと、そのなりたちとしくみを究めるおもしろさが彼らの偉業の大きなきっかけになりました。

ニュートンは再婚して母と離れたさびしさを自然の動植物や月や太陽の光の移動をじっくり観察することによって、その不思議さと驚きや疑問から学問を進めるたいせつさに目覚めたようです。ファーブルの伝記からも、彼が最初から虫だけに興味をもっていたのではなく、近くの小川で、貧しい家計の足しになるとの思いから、金のように光る雲母やダイヤモンドのようにかがやく石英をいっぱい集めたほほえましい経験、魚や小鳥・キノコ・・・と、あらゆる自然のものを相手に遊び、観察を進め、育っていったことがわかります。

“No Ordinary Genius”にファインマンの妹で物理学者のジョーン・ファインマンの回想があります。「IQはふつうだったのよ。こどものころ、こっそりファイルでわたしたちのIQを調べたの。私が124で彼は123。だから本当は私の方が頭がよいってことになるわ!(拙訳)」。

IQがふつうだったファインマンが稀有な天才を発揮するようになったのには理由があるはずです。天才がひとりでに育つわけではありません。ひとりで放っておいても天才ができるなら、無数の天才が生まれたはずです。誰かが必ず関わっています。

逆に言えば、「あいつは元々頭がよいから」という言いぐさは「片面の真理」でしかありません。本人の「手抜き願望」でしかありません。イチロー選手を見ればわかるように、「人知れぬ壮絶な努力と勤勉さ」が考慮に入れられていません。

よく「卵が先かニワトリが先か」といわれますが、ニワトリを天才におきかえれば、そんなことはどちらでも良いことで、どちらにしろ、生まれなければなりません。

「天才の卵」も殻を破るには、『そっ啄』、手伝う相手が必要です。殻を破る大きな手助けになったのは自然体験・自然の中での遊びと、それから生まれた「学ぶおもしろさ」ではないでしょうか。少なくとも、天才になってから自然体験がはじまったわけではありません。

また、ふつうのIQの子どもたちも、ファインマンには叶わぬまでも、みんな大きな可能性を秘めていると考えることができます。ファインマンの才能はなぜ開花したのか、その可能性を開花させるにはどうすればよいのか? その指導法と方法論の解明と実践をぼくたちは求められています。

それでは外国の方に読んでいただきたい「夢の教科書を求めて」のつづきです。

To teachers all over the world10

What do children want to learn?

Simply, children would like first to learn about things in their world, but almost all children don’t want to learn about the unknown, because they can’t relate to them how to concern themselves with those things. They are not good at imagining things unseen and unknown.

What do they want to learn about? I will explain later, but generally, the mechanisms and makeup as well as how things work. They first want to know about things around themselves and things that they live together with themselves. They also want to learn more on how to use things to live. They want to know them just like Edison did at one time.

The things, Thomas Edison said about things little known, I guess, were the rules and ways of arithmetic, the laws of grammar, and operations of data that he had never seen. Those are the textbooks learning but are different from the things that he had experienced. For examples that he felt wonder about, and wanted to do the experiments and plays about nature, the turning colors of the sky and the reason for that, hatching of geese in his house, and so forth. When he was obliged to study the abstract learning matters at school, he may have felt like he was unwillingly moved from easy home and exiled to school.

The pupil that had naturally been curious and talented, would want to very much find out questions and wonders that they found in their surroundings, but learning matters at school. It is natural that they don’t like school learning to do nothing but training of calculation and doings of abstraction that they don’t want to know so much.

First, I thought that this tendency not to like school learning, as I said about Edison, was characteristic of the children who were curious, earnest, and gifted. But I was thinking about these problems while teaching for over twenty years, and I supposed that my thought wasn’t accurate. I was convinced over time that almost all children, were naturally born with such similar tendencies. I say the reason.

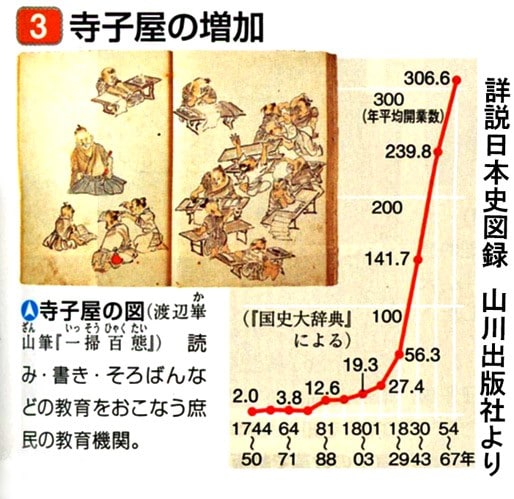

開塾当時寺子屋という命名から、江戸時代の寺子屋で行われた『素読』について、参考リーフレットを作成したことがありました。明治維新の偉人たちを輩出したときの指導法なので紹介しようと思ったのです。再録します。

「素読」が英才を育てる

「素読」という言葉をご存知でしょうか。

江戸時代の寺子屋などで、今で言う小学校低学年ぐらいからの子どもたちが「漢籍」(「論語」などの難しい漢語や変体仮名だけの書物)の「読み方」だけを習い、声に出して『正確に』何度も何度も読み続けることをいいます。

ちなみに、寺子屋の授業時間は一日7~8時間!にもなったようです。「たくさん勉強している」のは今の子どもたちだけではないわけです(「学びの復権」辻本雅史著 角川書店より)。

「素読」とは「馬鹿の一つ覚え」じゃないですが、最初は意味もわからず、ただ「正確さ」に気をつけ、ひたすら読み続けるだけです。

こうした学習が,子どもたちにとって決して面白いものでなかった(!)であろうことはご想像いただけると思います。何事においても、いつの時代でも、「何か」を身につけるまでには、必ずこうした面白くない「スキルトレーニング」の時期を経なければなりません。

しかし、正確さに注意し音読を繰りかえす「素読」で、「文章を正しく読む力」や「集中力」が向上し、さらに「優れた古典」を読みつづけることで「感性」が養われ、「論理的な力」も自然に身についていったことは否定できません。

最近までもて囃されていたにもかかわらず、あまり効果がなかった「『考える力』や『創造性』をはぐくむ教育」などが特別におこなわれたわけではないのに、明治維新であれだけの「創造的な活躍」をした人たちは、このように「徹底した素読」で育ったわけです。

「素読」によって脳を活性化しつつ,同時に集中力をはじめとする「さまざまな能力」を身につけていったのだと思われます。近いところでは,戦後ノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士は三人兄弟ですが、兄弟三人とも小さい頃は「素読」で育てられたようです。湯川博士はもちろん、小川環樹・貝塚茂樹という二人の弟も専門分野は異なりますが京大教授で、それぞれの分野で「日本の知性」を代表する有名な学者でした。

このように復唱を繰り返す例は日本だけではなく、ユダヤ式教育でもおなじで、幼い頃意味がわかってもわからなくてもユダヤ教典を徹底的に暗唱させられるようです。ユダヤ人にはチャップリンをはじめ優れた芸術家や学者が多く、人種的にみればノーベル賞受賞者も群を抜いています(ちなみにアルバート・アインシュタインもユダヤ系ドイツ人です)。

こうしたことを考えてみれば、実験結果はありませんが、「素読の効用」はハッキリしているのではないでしょうか。「素読」を応用して,ルビを振ってある「漢字の多い定評ある文章」や古典(漢文読み下し文)を、声を出してどんどん読み続ける習慣がすばらしい効果を与えることはまちがいありません。声を出さないまでも、日々読んでいくことで、漢字の使い方やことばの使い方・リズム・文の書き方が自然に身についただろうことが想像できます。

子どもたちに限らず、お母さんお父さん方も恥ずかしがらず、毎日10分間ぐらい『音読』の時間をもたれてはいかがでしょう。脳科学者の川島教授の調査では、認知症の予防や頭のはたらきを回復する効果もあるようです。

「漢字と、書くこと」を得意にするには

一般庶民の間では「寺子屋」という呼び名より,「手習い塾」という呼び名がふつうだった(寺子屋という呼び名は主に関西)ようですが、その名のとおり、子どもたちは毎日師匠から渡された手本を机において、ひたすらそれを「書き写すこと―手習い」も繰り返していました。

師匠は手本を与えるときに、手本に書いてある文字の「読み」と「意味」も同時に教え、子どもたちはその「意味」を頭におき、あるいはその「読み」を口に唱えながら手本を習い、稽古をしました。したがって「手習い」を繰り返す中で、その文字の「読み」と「意味」もおのずから覚えることができたわけです。

学生時代を振り返って考えていただくとお分かりのように、習字(手習い)は一画一画自分の「書きよう」と「手本」を丁寧に比べていき、微妙な違いを自らできちんと見直す作業が続きます。日々これを繰り返すことによって漢字を正確に覚えることはもちろん、「集中力の鍛錬」にもなっていたことは容易に想像できます。

また、こうした素読と手習いの繰りかえしを重ねることで「自分のまちがいの傾向を見つけることができた(メタ認知が発達した)」ことも想像に難くありません。さらに、「書き写す」という行為は「表現する(アウトプットする)」という行為に向かう「ちょっとしたきっかけ」にもなったのではないでしょうか。

団では漢字を書く場合、毎時間「くどいほど」一画一画の丁寧さを強調します。これは字をきれいに書くという意味もありますが、雑に書いていてはなかなか覚えられない漢字も、集中することによって書く回数も少なく早く覚えられるからです。このとき声に出して読みながら書くと、さらによく覚えられます。「たくさんの感覚器官を使うほうが脳の多くの部分を刺激するから」です。

また、団の宿題では「漢字を文とともに筆写する教材」を使っています。これは、先ほどの『思い出す』しくみを考えると,ひとつの漢字にともなう関連付けや連絡網が多いほど,思い出すとき「検索に引っかかりやすい(思い出しやすい)」からです。また,筆写する経験が増えていくに連れて、記述式の問題など、「書くこと」に対して違和感がなくなっているのがよくわかるからです。

「書くこと」についてもう少しお話しすると、「書けない」と「固まってしまっていては」永遠に書けません。団では記述式の問題などで、よく冗談半分に「書けなければアイウエオとでもいいから書け」といいますが、とにかく自由作文などでも「『書けない』とでも書く」ことからはじめることがたいせつです。

「文字に表す」ということです。「書けない」と書くことで『考えること』が始まります。「考え」を次の段階に進めるようになります。「書けないなぜ」が始まります。次はその『なぜ』を考え、書いてみることです。

ところで、なかなか文章を書けない人が、文の組み立てや文章の構成を学ぶのに手軽でよい方法は、「新聞のコラム」をそのまま書き写すことです。

小説家志望の人が「気に入った小説をそのまま書き写し書く練習をする」のをご存知の方もおいでかと存じますが、団では記述式が苦手な子や作文が書けない子には、「子どもが興味をもちそうな新聞の『コラム』をストックしておいて、そのまま書き写させること」を奨めています。

それによって「文の組み立て方」が身につき、ことばや漢字の使い方がわかります。もちろん、コラムだけに限らず、何か手ごろな本の一節を手本にされても結構です。国語の力も大きく伸びます。

さて、この江戸時代の「手習い塾」の手本は最初「いろは」から始まりますが、そのなかには50種類にも及ぶさまざまな場面での「手紙の書式」や離縁状・証文・契約書の類もふくまれていたようです。ふつう手習い塾は13~14歳までですから、小学校高学年になると,そうした大人向けのものまで書き写し、「世の中のことも」学んでいたことになります。そういう意味からいえば、今の子どもたちの「過保護振り」は一層明らかになってきます。

今の多くのお父さんお母さん方は逆に、わが子を実際より二つ三つ幼く扱っているように思えてなりません。子どもたちをよく観察するとわかると思いますが、実際は想像以上にたくましくて(誤解しないでほしいのですが!)「したたか」です。最近のテレビなどマスコミ報道も必要以上に子ども(特に小学生)を幼く取り上げる嫌いがあるのではないでしょうか。

少し話がそれましたが、漢字(熟語)というのは文のなかでの使われ方がわかって始めて意味をもちます。また「文の中での使われ方」を学ぶことによって「個々の漢字そのもののもっている意味」の類推が進み、当て字を書かなくなり、語彙が広がります。使い方がわかり思い出しやすくもあるわけです。「漢字を辞書で調べなければならない大きな理由」もそのあたりにあります。「意味を抑えながら文とともに書き写す」という「手習い塾」での学習方法は「漢字学習の理想」にかなっていたわけです。

「ことばの意味をおさえる」という点から言えば、一般に「よくできる子の家庭」では、そうではない家庭より、語彙(使われていることば)の豊富さや意味の厳格さ・漢字の正確さに対するこだわりが見られます。やはり辞書を身近に置き、家族で調べる習慣がついているか否か、また家族でそれを活用する回数が子どもたちの学力にも大きな影響を与えるのでしょう。

難易度に関わらず、格調の高い優れた文章をくりかえしくりかえし声に出して読むこと、漢字は辞書で意味を確認しながら、使われている文とともに丁寧に書き写すこと。また、できれば子どもの興味を引きそうな新聞のコラムを書き写してみること。国語の力を伸ばすには、小学校入学前後から年代順に、こうした取り組みをしてください。かなりの効果が期待できます。

最後に、江戸時代の学者貝原益軒の考え方を紹介しておきます。(資料は「日本の名著」貝原益軒 中央公論社より)まずその前に、これを現代語訳した小児科医松田道雄の解説の一節です。

とくに、「和俗童子訓」から学ぶべきことは、過保護の戒めである。益軒は、しばし富貴の家の子の教育の困難について語っている。当時の風紀の家のこの環境がこんにちは一般市民の家のなかにあらわれていることに気づかねばならない。

「富貴の家に生まれた子どもは、幼時から世にもてはやされ、人からちやほやされ、万事裕福で気ままになり、世の栄華にばかりふけるくせがついてしまうので、畏れ慎む心がなく、おごりが日々に長じて、遊びごとを好み、人の諫めを嫌って憎む」。(前記書p45より)

「いつのことか」と思う観察です。さらに問題なのは、江戸時代に富貴の子だけだった姿が、今はほとんどすべての子に蔓延して、しかも、周囲がそれに気づかないという事実です。(益軒の肖像は前記「日本の名著」貝原益軒より)

To teachers all over the world 9

今週から英文は新しいタイトルです。

To possess the superlative text book for small children

The Reward System for Learning

"Even if you might be familiar with the name of something, you really never know the true meaning of it.”

I have insisted that we should bring up KANKAKU(環覚My own term in Japanese for the sense about things and their surroundings) for small children, and instill in them a concern and interest about the things around them. I will explain the reason once again.

Most of what children learn at school about their surroundings are translated into learning matters. Previously as well as today, children at elementary school not only in Japan but in many other countries have to learn these matters by designated textbooks even in the earliest learning period.

Although, small children don’t yet have enough experience in real things and their origin that have been changed into learning matters, they also have no foundation for a kinship with them. I wonder what inspire them to learn and study things unseen and unknown to them.

In the present state, and future, they must learn and are going to learn of things almost entirely of not to unknown to them, and not to know their relevance for their daily lives, for living of those things, and not to have a clear understanding of what to concern themselves with.

Further, the children must take examinations to understand and remember those learning matters without knowing how to apply them and even what they are useful for. Even the very meanings of the examinations are very vague. They are rated by grade only to qualify for higher education or cram schools.

Although, it is often said that children are poor at abstract learning before the ages of nine or ten, without much thought about these problems by most of the people in their surroundings. Children have been learning for this way over hundreds of years at a time when their abstract thinking is not fully developed.

One of the honest reactions of small children for the abstract thinking, can be seen in Edison’s rebellious action against Mr. Engle, as well as the representative action of children during this period is what I call“Why and What Attack”. “NAZE・NANI KOUGEKI” in Japanese, their many questions for us about different things.

子どもたちは、知らないものを学んでいる

これまで子どもたちの学習指導を進める前に、こどもたちの「環覚」を養うこと、「周囲(環境)のさまざまな対象に興味や関心をもてるように指導すること」を強調してきました。今のままだと、子どもたちは、エジソンの言葉にあった「見たこともないもの・知らないものばかり」を学ぶことになるからです。

エジソンのいう、「見たこともないもの・知らないこと」は、前にも考えたように計算演習や書き取り演習などのくり返しや、教科書に出てくる抽象思考のエッセンスだと思いますが、幸運なことに、エジソンの場合はそういう「つまらないこと」ことを学ばなければならない一方で、理解のあるお母さんのもと、外遊びで自然の諸相を知り、既にそのおもしろさやそこにある不思議や謎を知っていました。

つまり「学習に対するモチベーション」は既に心の中に芽生えていました。野外で自然環境に触れ、そのおもしろさを知っていたことで後日、学ぶことに対する好奇心や研究したいという欲求が、彼の中で爆発しました。

現在の学習環境・受験環境にある子どもたちは、そういう経験のある子が居ますか? 一方的な抽象指導の押し付け以外の余裕やモチベーションはありません。しかし『環覚』を養えば、子どもたちの学習内容に対する興味や関心が大きく変わり、彼らの学習観・学習姿勢が激変する可能性があります。

ダーウィンに「比類なき観察者」と呼ばれたファーブルのコメントがあります。

「なんでそんな名を授かるほどのことがあるのかこの私には未だに理解できないのだ。自分のまわりにうようよしているものに興味を持つというのは、どうも極く当たり前のことではあるまいか。誰にもできることだし、それに面白くはあるのだから。」

(「完訳ファーブル昆虫記」山田吉彦・林達夫訳 岩波文庫 第6巻 p43)

下線部を読んで、「自分のまわりにうようよしているもの、そんなものに興味を持つやつがいるのか」というのが、たいていのおとなの感想でしょう? それは、虫に限らず、面白いものに気づく「環覚」が芽生えていないからです。おもしろさに気づかなかったからです。 これらはよく見たり、浸ったりしないと気づきません。

ファーブルには当然だった「誰にもできることだし、おもしろくあるもの」を、まったく知らないまま育ってしまった。目を向けることを教えてもらえなかった。だから、いつのまにか周囲が、「目を向けることもない『路傍の石』」ばかりになってしまったのです。

「環覚」を育てられなかった、育たなかった。好奇心の幅が狭い、好奇心の少ない、つまり考えることが少ない、情報量が少ない、さらに考えることが制限されてしまう。「環覚」が育たないと、そういう結果になることがあります。

このように学習行動が受験オンリーになれば、積極的な学習姿勢を望むことがむずかしくなります。受験以外の目標や目的が見えなくなるからです。

現在は、環境の様相も大きく変わりました。自然物が人工物に変わり、その人工物はすべて『自己主張』が強くて、けばけばしく、うるさく、コマーシャリズムに先導されて、さまざまな欲望を刺激してやまない。周囲をゆっくり観察することなど、指導者や環境に恵まれた人たちにしかできない。環境のおもしろさがわかる以前の問題です。

また学習指導は、実際にある学習対象物の受験に関係のあるエッセンスの伝達です。使っている教科書はそれら学習対象が現実に持っている不思議なところや興味深いところ・自然の色や形・日々の推移や変容など、興味を引き出す要素を全部削り取って裸にし、なお「試験に出る骨組み」だけをX写真にして残しているようなものです。

「環覚を育てなければならない」理由は、今のままでは、「おもしろいものもおもしろさがわからないまま」勉強しなければならないからです。学習対象や学習内容に興味をもったり、おもしろさを感じる機会が生まれません。

環境に気づく目、「環覚」を育てれば、学習対象や学習内容と教科書記述内容とのあいだで実感をもとにした相互交流や自問自答がはかれる、学習していることに親近感が湧き、考えるきっかけや必要が生まれる。こういう習慣が、「学びつづける学体力」や「学んでいくモチベーション」を育てます。

こういう考え方を提示すると、やれ自然体験だ、それいけ野外へ、というような反応になりがちですが、一時的な取り組みであれば、何の意味もありません。自然環境を含む環境に対する『環覚』が、子どもたちの中に根を下ろし、日ごろの気づきに反映されなければ意味がありません。「自然に環境に目が留まる育て方」が望まれる方向です。

教える側にも問題がある。理科の先生は、生命現象を物質的基礎に結びつける分析的、還元論的分野の生物学の知識は豊かにもっているようだが、周囲に生えている草木の名も知らないことが多い。(「学問の冒険」河合雅雄著 岩波書店 p241~242より)

ここに引用した「周囲に生えている草木の名も知らないことが多い」という表現から、植物図鑑を持って野山を歩き回り、名前を覚えることがたいせつだと誤解されるといけないので、指導の参考になるファインマンのお父さんのようすをもう一度紹介しておきます。ファインマンのお父さんの「環覚の育て方」です。

個々の事象のおもしろさはもちろん、さらに自然のしくみと成り立ちの奥深さを総合的にとらえさせ、考えさせようとする意図がありました。

ファインマン一家が、よく訪れていた避暑地のキャッツキル山地でのようすです。いつも家族連れの大賑わいで、お父さんたちは、ウィークデイは勤めに戻り、週末にまた家族と合流するというパターンのようでした。

親父はやってくると、ぼくを森での散歩に連れだし、森で起こるさまざまな興味深いできごとを教えてくれるんだ。それを見ていた他の母親連中は、もちろんすばらしいことだと思うわけだ。だから父親たちに子どもたちを散歩に連れ出すよう働きかけるのだが、最初はどうもうまくいかない。なので、ぼくの親父にみんなを一緒に連れて行ってくれるように頼みにきたんだ。

(The Pleasure of Finding Things Out by Richard P. Feynman PENGUIN BOOKS p4 拙訳)

しかし、ファインマンのお父さんはOKしません。なぜか?

だけど、親父はぼくと特別な関係を続けたかったので、ウンと言わない。ぼくと親父の個人的なやりとりがあったからね。(前掲書p4 拙訳)

ファインマンのお父さんに断られた母親たちは、結局父親たちを説得して子どもたちを連れ出させます。そして翌月曜日、子どもたちみんなが野原で遊んでいると、その中のひとりが、見つけた鳥を指さしファインマンに、「何という鳥か答えてみろ」とたずねます(このあたりはファインマンのお父さんに断られた「やりとり」の「しがらみ」が感じられておもしろいところです)。

名前は既に知っていたファインマンですが、とぼけて「いやまったくわからない」と答えます。すると、彼は「茶首ツグミだ」とか何とかいいながら、「何だよ、お前の親父は何にも教えてないんだな」と毒づきました。

だけど、実際はまったく逆だったんだよ。ぼくの親父はちゃんと教えてくれていた。

(前掲書p13)

何が「逆!」だったのか? どう教えていたのか?

ファインマンのお父さんは鳥を見て、あの鳥は「スペンサー虫食い」(ここでファインマンは、親父は実際の名前を知らなかったのだろうが、とコメントしています)っていうんだ、まぁイタリア語で何とか、ポルトガル語で、中国語で、そして何と日本語まで持ち出して「でたらめの名前」を並べて、ファインマンにこういいます。

これで、あの鳥の名前は世界中のことばでわかったわけだ。だけどそれが済んだからといって、お前はまだあの鳥について何にも知っちゃいない。ただあちこちに人がいて、あの鳥のことを何て呼んでいるかがわかっただけだろう。だから、まずよく見ようや、奴が何をしているのかを見よう。たいせつなことは、そのことなんだよ。(前掲書p14)

ファインマンはいいます。「こうして、ぼくはずいぶん早くから、何かの名前を知っていることと、何かを(ほんとうに)知っていることのちがいを学んだのさ」。

つまり、先ほどの生意気な、そして「不幸な」少年の例に代表されるように、ふつう教えがちなのは「名前」や受験事項だけなのです。「ただの抽象や知識」からは何も始まらない、おもしろいことは何も生まれない、大切なことはわからない。まず、自分の目で「そのものがどんなものかを見ること、そして考えること」。ファインマンのお父さんが心がけ、ファインマンが強調するのは、そういうことなのです。

そしてぼくが伝えたいことも同じです。まず目を向けなさい。周りをよく見て、何があるのか、どうなっているか、何が起こっているか、何が起こったかを見なさい。

それでは外国の方に読んでいただきたい「環覚」のつづきです。

To teachers all over the world 8

There seems to be very few children having such experiences. The living things that show different characteristics and appear in different forms are grouped into the insects on TV such as the cockroaches, and plants that are grouped into dull trees and trivial weeds only.

Anyway we are losing our feeling of living with animals and plants all together. The roadside trees that make us feel relaxed, are only seen as trouble makers scattering unwanted leaves.

The living trees teach us intimately, through the turning of leaves in the four seasons, how to live well. Everyone feels obliged to clear and clean up, the fallen leaves as taught to us as daily habits.

Ashes made from fallen leaves in open-air fires are effective for the growth of plants and small cinders teach children how to make charcoals. Those experiences lead them to imagine learning matters in textbooks more easily and deeply.

Roasted sweet potatoes in open-air fires are so delicious for children after helping their parents clean up fallen leaves. They cannot get such sweats at fast food shops.

Even if we cannot see open-air fires and roasted sweet potatoes, we should teach about living things in their true colors and live lives with them in harmony just as the turnings of the four seasons. We should do this everlastingly for our children.

In only the urban landscapes of cities that pass by quickly, kids never get a chance to raise their antennas to look at things of surrounding and think about them more carefully. They lose their opportunities to discover things and will not be able to get a sense of their surroundings at all.

For those children that find an unknown flower beside a path, will be able to appreciate the joy of learning and studying. And after that they will continue to have many experiences such as this. If they don’t care and

aren’t interested in things around them, it will be near impossible for them to get 環覚KANKAKU,(the sense about the things of their surroundings), and kinship with learning matters, and much of the joy of studying.

Children usually used to learn and study by textbooks written in letters and simple drawings and pictures, and imagine the outlines of learning matters. It would be increasingly more difficult for them to study such matters, as fewer and fewer had they experiences to observe life around them. It is boring for children to not understand very well or deeply.

The best ways for children to learn and study while getting the joy of learning is to watch carefully and interact by touching friendly and thinking about these experiences deeply. To distinguish differences of things one to another is the door to kinship.

Do you think of walking around in your surroundings with your children? If you are interested in things around you, your children would also internalize this interest.

20年前の原稿です。

国語を「昆虫採集」してみないか 算数も「手づかみ」できるんだよ

難関中学に入るのは簡単です。素直で子どもらしい感覚の持ち主であること、そして「きちんとしつけをされている子」であれば十分可能です。

年末の特訓「缶詰!」などに見られる「詰め込み」や、受験の知識だけに「特化した」受験指導は一時しのぎの「勉強」で、心身ともの健やかな成育に「寄与する」ものでは決してありません。

限りない可能性と将来性あふれる子どもたち。彼らのこれからの生き方や人生で、そのバックボーンになるのは、今まで横行していた学習指導のように、「自然を法則のみでとらえる」規格化した見方や「勉強の缶詰」ではなく、「格好の遊びの対象として自然を選べる」余裕、想像力、そして実行力ではないでしょうか。さらに、母として、また私たちを育んでくれるゆりかごとして、「自然に対しても優しい目を注ぐことができる」感性ではないでしょうか。

「地球が遊び場であった」かつての子どもたちとはちがって、子どもたちの多くは「道ばたの花に目をくれる」ことさえしません。できなくなっています。偏った志向の感性ではなく、本来なら子どもが知っておかなくてはならない「身の回りのもの」に、もっと「アンテナ」を向けることができたら、今とは全くちがった子ども時代を過ごせるはずです。たいせつな情報を自らバランスよく吸収できるはずです。本当の「勉強」を憶えてくれるはずです。したくなるはずです。

ふだん、ぼくたちは教科書や本などから「知識」を得、「学び」が進んでいくと考えていますが、実際はそれとは比較にならないくらい膨大な情報が、日々の生活の中でも飛び交っています。そうした情報については、おなじ情報量の中にいても、それぞれ個人が身につけている五感の「アンテナ」の数や感性のちがい(これをぼくは今「環覚」と呼んでいます)で獲得量が大きく異なってきます。

これは情報の入手経路を少し考えてみればよく分かります。

混んだ車両の中、近くで誰かが「サッカー」や「野球」の話をしていても、「サッカー」や「野球」に全く興味のない人や知らない人は、いつの間にか、それらの会話は耳にとまらなくなるはずです。聞こうとしません。したがって聞こえません。このように知らないものや興味のないものについての知識や情報は増えてきません。

逆に、興味がある話やよく知っている話だと、スムーズに次々と蓄積されていきます。

たとえば、「田植え」や「稲刈り」を知らない人は「田植え」や「稲刈り」に関係する膨大な情報は入ってきません。すべてとは言わないまでも、それらの中には「学習」にかかわる大切な情報もたくさんあるはずです。

よい情報に限らず悪い情報についても事情は同じです。「アンテナ」の数で、身につく情報量や質がいかに変わってくるか、ご想像いただけるのではないでしょうか。

学習のみに限らず、ぼくたちが「生きること」は、「見ること」「感じること」「考えること」とともにあり、単に「道を歩いていくこと」だけでも日々「学び」は深くなるはずです。感性の「アンテナ」がきちんと立って、認識のスキーマが揃っていけば、次から次へと新しい情報が入ってきます。

そして、そうした自然に入ってくる「偏りのない」情報の数々がシステム化されていくことで、「発想の転換」や「応用すること」「創造すること」等の学びの進化が生まれます。

学習探偵団のコピー 「国語を昆虫採集してみないか」には、室内での文字だけによる「狭い」情報取得ではなく、自然に「浸る」課外活動や作業で育っていく「バランス感覚」をともなった感性とさまざまな方位に大きく広がった「アンテナ」で、『ことばの森』からあらゆる種類の「情報」を採集してほしいという願いがあります。

俳句や短歌、詩などのイメージを考えてみても、「外の世界」にふれているかどうかで感動や理解の深さは全く違います。「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣ほすてふ 天香具山」に込められている雰囲気やイメージは、「田植え」の時期とも重なり、作業とともに団員諸君の「身体」に入っていきます。実は、「豊かな里山の森」は「豊かなことばの森」でもあるのです。

また、「算数も手づかみできるんだよ」。

算数は、ふつうに考えれば、おそらく「動き」から最も遠い科目かもしれません。それは大きな誤解です。

外遊びの活発な動作や「身のこなし」は、「立体視」にも大きく役に立つはずです。「くぐる」「こえる」「のぼる」などで経験する視点が、算数の立体図形のイメージに役に立たないはずがありません。

虫や魚を追いかけて大きくのばした「網の軌跡」が回転図形の参考にならないはずがありません。もちろん、理科の「遠心力」の理解も伴います。

空中でホバリングしたり、急にスピードを速めたりするオニヤンマは「速さの問題」、 「鶴亀算」の鶴や亀は、鶴が「ゴイサギ」に変わることがあっても実際に彼らの頭の中で檻を出たり入ったりしながら解き方を教えてくれるのです。

抽象性の高い算数も、「手づかみ」でわかることがいっぱいあります。さまざまな活動や実際の動きの中から「算数」の実感を身につけてほしいという願い、「手づかみできる算数」です。課外での活動が、理科・社会にしめる役割は、もはや「言わずもがな」だと思います。

つるかめ算や過不足算の、頭を良くする「実践的」指導法

子どもたちの頭を良くする指導法がわかっていない人たちのために。

たとえば「つるかめ算」などの難問を面積図や代数で解かせて「事足れり」としているところも多いようですが、子どもたちに意味がとれない代入法や面積図では、頭を良くすることはできません。

実際に折り紙や切り抜きでツルとカメをつくり、模型の囲い(檻)のなかから実際に出入りさせ、一頭の入れ替えで脚の数がどう変わるか。きちんと、そのしくみを考えさせること、ちょっとした工夫をすることでこどもたちの理解度と頭のはたらきは大きく変わります。たいせつなのは現実のイメージです。頭の中で動かせるようになるまで、用意すべきは「見える鶴と亀」です。

さらに、これによって「ツルとカメだけの鶴亀算しかわからない」と考えるのは大きなまちがいで、この指導で子どもたちはつるかめ算の「しくみ」が腑に落ちるし、印象に残ります。そこから鶴亀算の難問に向かい、さらなる理解を図っていくのは、それほど困難ではありません。

能力の高い子は別(ちなみに、そういう子が大学生くらいになっても継続して頭がよいとは限りません)ですが、ふつうの子に代数や面積図で「これらを理解させるまで指導すること」は並大抵ではありません。おそらく無理でしょう。

学習指導をはじめるようになってすぐ、こうした指導を開始して結果が出始めた数年後、この代数的手法と算数の手法について、ファインマンの興味深い判断に出会いました。

ファインマンが小学生のころ、高校生で三歳年上のいとこが代数のできが悪くて、家庭教師に勉強を見てもらっていたようです。「傍にいてもいい」と言われたので、ファインマンは傍らで説明を聞いていました。

そして、そのいとこに「何をしようとしているの」と聞きました。

「Xがいくつになるか見つけようとしているのさ。2X+7=15とかね」。

「4じゃないの」とファインマンが言うと、「そうだけど、おまえは算数でやったろう? それを代数でやらなければいけないんだよ」。

これにたいして、ファインマンは、ぼくは幸せなことに、学校でではなく、屋根裏にあったおばさんの古い教科書で、Xを見つけ出す「しくみ」をすべて学んでいた。算数であろうと代数であろうとXを求めるのには何のちがいもない。代数は、盲目的に計算のきまりに従っていけば、誰でも答えにたどり着けるように考えられたルールに過ぎない。そんなものは意味がない。そのことが分からない彼には代数なんてできっこない。

これはいとこを責めるのではなく、そんなテキストを金科玉条のように使っている学習指導を責めるべきですが、同じようなことが相変わらず、行われています。

このファインマンの指摘の重要性を、中学入試の難問を代数や面積図を使い、意味のないルールに当てはめ解答に向かわせる指導を行い、それで「頭がよい」と本人も周囲も勘違いしているエリート校入試という商売に群がる人たちは、肝に銘ずるべきだと思います。

算数にしろ何にしろ、子どもたちが理屈をわかり、自分の頭で納得できるような指導をするべきで、数式や面積図でも同じですが、意味のわからないまま「当てはめること」「代入すること」を教えて解答に至っても、子どもたちの頭は決して良くなりません。

団の指導が決してアナクロではなく、「こどもたちの頭のはたらきの正統」を指導しているからの、高卒時の大学受験結果であることを念頭に、頭の使い方の将来を考え、大切なこどもたちの指導方法を精査してほしい、と願ってやみません。

算数では、ほかにもさまざまな指導法があります。

過不足算であれば、百均で買える小さなバケツとB玉かマジックボールを適当な数用意し、バケツとボールの数の変化で、分ける数と余りや不足がどう変わるかを「実際に眼で」見せましょう。それによって、子どもたちは『過不足算』や『差集め算』のしくみがよく理解できます。

速さの問題、例えば通過算や追い越し算では、新幹線や電車やトラックや乗用車や自転車のおもちゃ・人形を用意し、机の上で動かせば注意を引き理解が進みます。また子どもたちを公園や運動場に連れだし、ペアになって旅人算の実演(実際の動き)を演出すればよいし、流水算は流れるプールで泳ぎながら説明すれば理解は早く、そして正しく記憶に残ります。

ちなみに、立体図形や回転図形や動く図形の問題は、外遊びや自然体験の少ない子、運動の苦手な子は、その軌跡や完成図がなかなかイメージできません。投影図から見取り図を思い浮かべることも苦手です。わかりますね、体感が不足しているからです。

日歴算ではカレンダーを用意すればよいし、立体図や平面図では画用紙にそれぞれの展開図を描くことから始めれば的確なイメージをつかむことができます。市販の模型ももちろん役に立ちます。

いずれにしろ、こどもたちの日常生活の感覚をもとに、どのように指導を展開するかをよく考えることが、彼らの将来に貢献する指導であること。それがぼくたちの使命であると考えています。

教科以前の現実(くらし)に問題を投げ込みはじめると、教育に関わる日ごろの「専門性」というものが、いかに学習用に「加工」された特別な枠組みの中に閉じこめられた「底の浅い」ものであるかがはっきり分かります。

「役に立つことが少ない内容」になっている「知識」が、現実の「知恵」を呼び、また「さらなる知識を必要とすることになる」学びのダイナミズムは、学校や受験用の「知の枠組み」の中では、うまく機能しません。

算数の受験問題を教えるなら、少なくとも、身近なテーマや日常生活での展開に引き寄せての指導・解法が大切です。それによってイメージしやすく、必要性が感じられ学習に親近感が生まれます。

子どもたちが、このような学習に出遭い、そこから学びの姿勢を身につけられたとき、彼等は、強いて「勉強」という言葉を使わなくなるにちがいありません。同時に指導する側(先生)も「生業」としてではなく、また教科そのものも教えるための「教材」にとどまらず、日々いのちを削っている自らの人生の実感として「教科」をとらえられるのではないでしょうか。真の「学び」とは、そのような関係性の中にこそ存在するのでしょう。

それでは「環覚」と「学体力」のアイデア、英文版7回目です。

To teachers all over the world 7

“Slow thinking” and “Slow watching”

The good time for children to find things in their surroundings and learning the make-up of those things, is gradually vanishing. And their antennas to be interested in things during their happy childhood seem to be fading away. It’s the exact opposite of Feynman’s father’s way of teaching.

Without understanding the phases of nature and watching the changes that doesn’t feel them their learning matters to be in reality, and doesn’t give them kinship with such matters. This has been my observation.

The time to observe and physically interact with many plants and animals during the slow turn of nature, and the time to discuss grade or exam results at school with the hope of reaching the goal as early as possible, are two distinct values and must be kept separate. There is no equivalency.

This leads us to the next topic. Utility of MICHIKUSA, The Chinese characters道草translates to meander here and there on the way home from school. “道MICHI” means track in this case, and “草KUSA“ usually means weed. In my childhood, every child did MICHIKUSA every day and that was typical of “Slow thinking” and “Slow watching”.

The utility of MICHIKUSA

Before the high economic growth in Japan, there were few opportunities to travel by car, and almost all school excursions were on foot. Yet that provided lots more beautiful scenery to view here and there in Japan, many people often walked around those places with their children.

Many children had enough time to be able to find, for themselves, lots of interested things such as Feynman and his father found and observed in the woods.

On their way from school, children had prime time, during MICHIKUSA to feel interested in animals, plants and other parts of nature, and then they always remembered the school matters to learn at class again. That knowledge was going to help them think about learning the matters deeply.

Even in any small stream, living creatures and fauna lived various and interesting lives. The huge sum of derived information from the five senses of children, were the most excellent method of study. The environment was a “Splendid Living Science Museum”.

Thinking in totality, those childhood experiences must have been far more valuable and rewarding than playing in an amusement park with gaudy decorations, air-conditioning units filled with commercialism.

24年前の想い出です。

飛び立つツバメが朝の教科書

「おーい、早くしろーっ」

ロビーで朝食を待っていた団員(小学4年生~6年生)をあわてて呼び、宿舎前の電線を指さします。

「ほら、南の国へ飛び立つツバメの子どもたちだ。初めての長旅だから、一生懸命練習している。途中で力尽きたら海の上だ。死ぬからね。大人になる前には誰にも厳しい試練がある。みんなもがんばらないとね」

話は続きます。

「つばめが家の玄関や家の中まで入って巣をつくるわけは、天敵が少ないからだといわれている。また、春に南の島からやってくるツバメたちは八月頃までに『二回』子育てして、生まれた子ツバメたちは、みんなで大群になって、また南国を目指して旅立つ。一週間くらい遅れて親ツバメがその後を追っていくそうだ。子どもたちを先にやって、お父さんやお母さんは後からだ。子どもたちが先に旅立つんだ」

年間を通じた課外学習のメインでもある「渓流教室」では、二泊三日の日程で、赤目四十八滝に続く渓流でカワムツやオイカワ・ヨシノボリ・沢ガニを捕まえたり(後で胃袋にもおさまります)、ヒグラシの声をBGMに、岩の上からきれいに澄んだ水の中に飛び込んだりと、一日中遊びほうけます。とはいっても 、毎年必ず何かハプニングも待っているので、「遊び」は決して遊びだけに終わりません今回の朝のツバメも子どもたちの教科書です。

蝉やオニヤンマの羽化はもちろん、マムシの赤ちゃん、オオサンショウウオの赤ちゃん。毎年渓流教室の二日目に昼食でお世話になる美晴亭の下では甲羅の直径が30cmもあるようなスッポン夫婦と彼らの小さな子どもがゆったりと泳ぎ、向こう岸では、エメラルドグリーンのカワセミがオイカワをねらってダイビングの機会を伺っています。

その後ひとしきり渓流で遊んで切り立った岩肌を見ながら川沿いの道を帰れば、「雨と晴の境目」を通ることができた不思議な経験も一度ではありません・・・。

こうしたできごとに出会う度に、学びの周辺、その奥行きの広さや深さ、さらに「生きている」という生命の一面を子どもたちに伝えることができます。

樹が教えてくれる南と北、そして生きること

子どもたちの「学習内容」は「教科」から発生したものではありません。私たちと自然とのやりとり、そして生きてきた経験の中から抽出され獲得された知識や知恵、その結晶です。知識が先ではなく自然が先です。

自然に触れて自然体験を重ねることで子どもたちが手に入れる「学び」は、机上の学習に終わらず、彼らの身体にしっかり根付いていきます。

教壇で話す「言葉だけの学習」。参考書や問題集だけのワーク。あるいは授業に工夫がなく、子どもたちにとって「実感という後ろ盾のない学びのくりかえし」で、果たして彼らの学習に対する興味をどれだけ引き出せるのか。

私たちにとって一生続かなければならない「学び」のたいせつさを実感させ、学び続ける意欲を彼らの中に呼び起こす力がどれだけあるだろうか。バランスの良い発達や成長、学ぶおもしろさや学ぶことに対する興味の持続という意味から考えても、教室や教科書だけでは、どうしても限界があります。

課外学習の里山に向かうと、何十年・何百年と風雪に耐え力を蓄えた樹木がしっかりと根を張り、大きく枝を広げています。

子どもたちに問いかけます。

「磁石がない。曇ってて太陽も出ていない。だけど、自然に大きく育った木々を見れば東から南の方角がわかる、どうしてだとおもう?」

みんなは真剣に考えますが、なかなかわかりません。

「枝の付き方や育ち方を見てごらん。枝が大きく育ち、たくさんついているのはどっちの側だ?」

しっかりと枝振りに注目し観察し始めた子どもたちは大きく枝の張りだしている方向を見つけます。

「生きるために一生懸命努力するのは植物だって同じだ。大きくしっかり育つためには、できるだけ効率よく光を受け、光合成して養分をつくらなければならない。だからこっちが南。東から南に枝を大きく張り出し、たくさん葉をつけるんだよ」。

こういう体験を繰り返すことで、子どもたちは次第に注意力の大切さと観察することのおもしろさに目覚めていきます。「環覚」の育成です。

太陽が東の空から出て南の空を移動し西の空に沈む。単に「知っていること」に終わらず、実際に東と南が子どもたちの前に姿を現します。太陽が東から出て西に沈むということは知っていても、ただイラストや知識として終わっていることが多いのではないでしょうか。

こうして太陽に応える植物の姿を見ることで光合成が植物にもっている意味がはっきりわかり、生物が生きるということの一生懸命さと切実さを肌で感じることができます。そのとき、子どもたちは太陽がもたらすエネルギーを自らの身体の温かさとしても感じています。

木々が太陽の光を効率的に有効に使おうとしていること、それは生命を永らえる、生きていく方向であること、自然の中での生物と環境とのやりとりに考えが及ぶとき、こう話します。

「人間も環境からのさまざまな刺激や情報に対して、適応してあるいは備えて自分を育てていかなくちゃいけない。勉強することも、そのうちのひとつだよ」。

課外学習で太陽と植物の関係を実際に見ている経験は、教室での南中高度と日照時間の学習、植物の生長の学習にも現実感とイメージの追い風があり、学習の定着と興味の持続がはかれます。

都会の片隅でも育つ学びのアンテナ

体験学習は郊外の野山だけに限りません。街中の寺院や神社にも、南北だけではなくて生きることや歴史を教えてくれる樹は育っています。探せば公園にもイチョウやメタセコイヤなど、生態や進化・人間との関わりに子どもたちが興味をもちはじめるきっかけになる機会もたくさんあります。

「針葉樹と広葉樹って、この間勉強しただろう?田植えで飛鳥に行ったときも杉とヒノキの葉のちがいを観察したね。針葉樹の葉っぱは針の葉って書くけど、この葉もやっぱり細いね。どうしてだろう?」

文字面では知っていても、実際に針葉樹と広葉樹の葉のちがいをていねいに見た経験のある子はほとんどいません。子どもたちは、針のような小さな葉を真剣に見つめます。

「たしか理科のテキストにも、雨が少なく寒い地方に針葉樹林帯ってあったね?」

その問いかけに、子どもたちの頭はめまぐるしく回転しはじめます。

「雪?」

「そうだ、雪が積もったら落とさなくてはいけないね。それと葉の中にたくさん水を抱えると凍ってしまう。水の少ないところでは、できるだけ気孔から水分を失わないようになっている。だけど、細くて葉が少なければ、光合成のはたらきも少なく、大きく育てない。だから針のような葉っぱをたくさんつけることで、補っているんだろうね」。

針葉樹は、夏の渓流教室の際のヒノキや杉林の散歩で大きく存在感が増します。

生き物の少なさ・子どもたちがよく知っている虫はヒグラシしかいないこと、針葉樹の葉が魚屋さんやお寿司屋さんのショーケースの下で活躍している意味・フィトンチッドに話が進みます。

そして、日本建築で日本のヒノキや杉を使えば数年間は蚊が入ってこないという大工さんの話や日本家屋につながり、宮大工の寺院建築や建築材料・樹の育ち方によって使う場所がちがう話。

また、杉林は枝打ち・間伐の生きた教材です。花粉症が増えた理由や日本の木材が使われなくなってきた理由・その話題は外国木材の輸入による地球温暖化の理解を手助けします。

教科書の知識はただの受験の材料ではなくなります。子どもたちが今立っているところ、そして自らの問題に変わります。

対象は樹木だけではありません。

たとえば街中、歩道の脇、植え込みや庭先に小さな露草を見つけることはできます。

可憐な露草の涼しげな色や変わった形に子どもたちの目が向けば、図鑑を開く機会も出てきます

感じる心・見つける目をぼくは『環覚』と呼んでいますが、ふだんの小さな発見・注意力から「調べること」がはじまり、「考える力」が育っていきます。

「露草」の項目を開けば、単子葉植物であることがわかります。らしからぬ幅広の葉が印象に残り、古来の染め物の材料でもあるという記述は、そのすがすがしい藍色と可憐な姿ともに子どもたちの頭の中に、歴史の引き出しも、一つつくります。

それでは「『環覚』と『学体力』のアイデア」英文版6回目です。

To teachers all over the world 6

In those days of your daily life when you become curious about things and want to know about their surroundings, it is the catalyst of studying. By gaining those strong motivations, you will know the necessity for this studying to pass the entrance examinations as a part of your dreams coming true. The reason why is that you will reflect upon your future, and realize its importance. That is the very opposite from the current abstract learning method using only textbooks.

Before the former words, Dr. Masukawa says this.

You learn not only things written in a textbook, but you must work hard to examine and think about those things that interest you, that’s much better.

(“Masukawa Hakase No Roman Ahureru Tokubetsu Zyugyo ” written by Masukawa Tosihide The Asahi Gakusei Shinbun:This title is translated in English into “Dr. Masukawa’s special class of full of dreams”)

The reason why I underlined these words, is that we must carefully and deeply think about

the meaning behind these words, or behind the another recollections of many great men. I wonder if we would feel interested in or be curious about those things that are written in the textbooks in the same as these great people did.

Most great people and geniuses, who are naturally sensitive and talented enough, usually felt wonderment and interest about things in textbooks. But there are few ordinary people that feel interested or curious about their surroundings that are written textbooks.

However they scarcely tell us how and why they could get such a sense about their surroundings. The reason why is that they had many experiences to think about the things of their surroundings, and since this kind of thought comes naturally, it is of no importance if other people have or don’t have this sense of wonderment.

Even most great people don’t know why and how an ordinary child turns out to be a specially talented child. They never think about that. It becomes natural for them to not think about. Why did Dr. Masukawa feel wonder about things in textbooks? Is it natural?

But, I conceive, it must have depended on them to be so sensitive about so many observations of their surroundings during childhood. That is to say, most of learning matters written in textbooks are abstractions from things in surroundings or environment. They probably had looked at them (; things written in textbooks) in reality more clearly and in a much better way than ordinary people and had sympathy and felt kinship with them. If not, they wouldn’t feel wonder and have questions, because they didn’t get evidence to compare with each other.

That is to say, children must care about things of their surroundings, and find something interesting, or of wonder. That’s KANKAKU(環覚) for children to get first. KANKAKU motivates them to watch things carefully, examine them and to think about them.

Such many experiences give children the joy of studying. Children aren’t willing to study things unknown and strange by textbooks only like Edison. They have nothing in common with them, and don’t find any reason to study. “Sympathy and Kinship” is “ 馴染みNAJIMI and親近感SINKINKAN” in Japanese.

To make matters worse, at present, there is lots of IT equipment around children, and they must not break this equipment because it is too precious and complicated. Most of them don’t examine or can’t watch what is inside of such equipment.

But it’s the best way for children to learn something important and get such precious things or treasures that they break them and try to rebuild them up again and again. And then, they understand that there are things that they must not and can never break in the world.

Without breaking out and building up, they have less chance to find the joy of knowing about mechanisms and the make-up of things around them. They don’t know much about things around them.

I doubt that current things in daily life give few opportunities for small children to feel wonders and get a different view point. How often does “Slow thinking” and “Slow watching” are activities prepared for them in their daily lives?

Do you know that those insufficient surroundings for small children lay around them? If you don’t notice that, you would not be able to give your boys and girls a sense of things about their surroundings.

One of most important requirements to give a sense of these things about their surroundings to your children is to give them daily opportunities of “Slow thinking” and “Slow watching”.

人生に必要な物理50

奈良県の田舎の進学校で、右も左もわからずくすぶっていたころ、当時の受験雑誌で目にした英英辞典を使えるようになりたくて仕方がありませんでした。いつのまにか編者であったA.S.ホーンビーという名や「新英英大辞典」(開拓社)という書名に憧れ、決して安くはなかった「革装」を手に入れたのですが、利用どころかチンプンカンプン。いつの間にか本棚の片隅で埃をかぶり、教育大に進学し、学生運動や結婚や子どもの誕生や、あれやこれやの間に、実家は引っ越ししており、ホーンビーもどこへ消えたか、わからずじまい。

数年前に古本屋で見て、懐かしさのあまりもとめてしまった二代目も、Oxfordの現代英英辞典の陰に隠れ、ロングマンの用途に押され、彼は相変わらずぼくの英語学習とは無縁の、隠遁生活を送っています。

当時そのU高校では同志社を出て(うわさです)、当時珍しかったトヨタのスポーツタイプに乗り、ヘアースタイルをポマード(?)できちんと整え、007ばりにアタッシェケースをもち、さっそうと校庭に止めた車から降りるT先生。おそらく「ええし(金持ちのことを、当時田舎では、こう云いました)」の跡取りだったのでしょう、授業にはPODをもってきていたようです。

幸か不幸かぼくたちのクラス(国立大文系志向)では小柄でヒョコヒョコ歩き、時折笑えないギャグやH話で生徒の機嫌をとるF先生で、直接指導を受けることはできなかったのですが、英英辞典を開いて目を白黒させていた当時のぼくが、PODを使った指導を受けていたら、今頃どうなっていただろうと、いろいろ思いをめぐらせています。ひょっとして英英辞典の使い方をまちがっていたかも・・・。

OB教室で、中一の英語を知らない時から、ロングマンベーシックも使うことをすすめ週一で一年間、CAMBRIDGEのgrade reader"Logan’s Choice”に夢中で向かうようになっているH君を見て、心からそう思います。

ぼくは、なにかのふしぎな力で中年を過ぎてから子どもの指導を始めることになり、今ベトナムで言語学の研究を始めたY君の京大受験英語指導というきっかけがあり、「老人と海」から始めた読解から12年間。当時憧れだった英英辞典を開けるようになりました。

近くにいる同級生で、難関を受験突破してあちこちの先生になっている友人はいますが、英語の本を読めるようになっているという人はいません。高校時代の007のPODも、H話のF先生の指導も残念ながら実らなかったわけです。

子どもを指導している身として、先生(指導者)とのきっかけが、成長や人生にもつ意味の大きさを、今更のように感じています。Y君の指導を始めてから、OB教室に進んだ子は、ほとんどが英語の本を読めるようになっているのはぼくの救いですが、見聞きする、巷間の小さい子どもたちへの指導については、まだまだ「闇の中」だと感じています。

今、「人生に必要な物理50」(ジョアン・ベイカー著 和田純夫監訳 西田美緒子翻訳 近代科学社)を読んでいますが、大学受験や高校受験の問題に出てきそうな、環境の物理へのしくみの数々が、丁寧に解説されています。レビューを見ても結構高評価なのですが、本来は、こういう本を、一生懸命何とか読もうとするのは、おとなではなく小中学生であってほしい、と感じました。

環境に対するセンス(「環覚」)を身につけ、その奥行きに興味を惹かれ、何とかしくみを探っていこうとする、そんな子どもたちから、偉大な発見や発明が生まれてくるだろうからです。理科離れや論理力の低下の修正も、まず環境を整えることから始まります。

落ち着きがない・騒がしい・けばけばしい日常生活と日常の環境、「健康のために」と、本来なら年寄りがぴったりのスイミング教室や体操教室。終わればピアノやバイオリンさらに受験勉強と、周囲を感じたり、環境に目を向け、その謎に気づいたり、それらを考え込んだりという日常が、どこかへ消えてしまった今、「理科離れ」や、じっくり考えをまとめ思考を進めなければいけない「論理力の低下」は当たり前だということに、ほとんど誰も気づかない。不審にも、疑問にも思わない。

さらに運動神経があまりない子にも、「いかにも一流選手になれるような、二流の指導」が蔓延り、その間にも、子どもの大きな可能性や鋭い感覚が、ドンドン消失してしまっている。サッカーや野球では、運動神経から見て、可能性の開花はあり得ない、ということはスポーツをふつうにやっている人なら、ほとんどわかるはずなのに、朝から晩まで可能性のない練習に明け暮れ、他にもっている可能性をことごとく潰してしまう・・・。

たとえば、メッシやロナウドやイチローや大谷になる可能性は絶対なくても、日本のノーベル賞学者になれる可能性は、少なくともそれらよりはるかに高いはずだ、とぼくは思っています。ほんとうに子どもの将来を考えている賢父・賢母であるならば、子どもの応援にはそういう視点が最も必要であると思います。

子ども時代のあれこれや、頭脳の発達を促す期間の短さは、自らの経験を振り返れば、おのずと明らかになるはずです。そういう意味から、今日も可能性をつぶされている多くの子どもを、何とか救おうとしている方たちに、心からエールを送りたいと思います。

それでは「環覚」と「学体力」のアイデア、英文の5回目です。

To teachers all over the world 5

Their teaching methods were most natural for children to learn and study, because of this the two boys experienced the joy of studying from those methods. Besides developing confidence they could discover the wonders of things and their surroundings. That is most important for children to live well throughout their lives.

Now, think about the teaching methods of Edison’s mother and Feynman’s father again.

Even if they were raising their child today, they would probably put priority on the same methods, I believe. For children, it brings the most happiness to know that they increase their power to live more than before and not to be forced to study by someone else’s desire, because that’s the very power for children to live well after there. You will have more powerful in your life to learn and study about your surroundings, and their make-up and mechanisms.

Another notable point that we can make, is that two parents had provided Britannica for their children, and intended it them to arouse their questions and wonders. As a result both children had access to accurate knowledge and realized the depth and width of studying.

First of all, these two parents convinced their children that they had limited knowledges of surroundings.

That was the first step to bring a sense of things in their surroundings. Such a sense motivates them to find interesting things and the wonders of their surroundings. It also motivates them to examine closely and find out more about them. That’s the GAKUTAIRYOKU, "学体力” I said.

The joy of solving the questions of the wonders that they found, showed them that the environment was the happiest theme park and an amazing wonderland. From this they intended to find more interesting and wonderful things around them, and could create “the superlative textbook for themselves”

Isaac Newton once said,

I seem myself to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. (Isaac Newton)

Newton said that the great ocean of truth lay all undiscovered before him. But I want to tell you that “the great ocean of truth” lay before every child all over the world, it is however, a pity, that they have never watched their surroundings carefully. They don’t interact with their surroundings but only use textbooks.

And almost all of them don’t know that reality, and further more they don’t know about there being any pebbles or any shells on the sea-shore, because there is no sea-shore, and pebbles, and shells in textbooks. Of course, they can’t compare these things to be smoother or prettier than ordinary.

ニュートンは、死ぬ前に私の前には広大な真理の海が広がっているのに、私はふつうより少しきれいな貝殻やすべすべした石を少しだけ拾って喜んでいる子どものようだったと振り返っています。しかし、その前にまず、子どもたちに浜辺の存在を教え、石や貝殻が落ちていることを伝えないと何も始まりません。子どもたちは探すことさえ知らないまま生命を終えます。

小学生の学習導入~学習の抽象性について

ぼくは学習をはじめた小学生の学習について、よく抽象の学習という文言を使います。「表現」というものは、そもそも抽象ではないか、と単純に考える方も多いのではないでしょうか。

団の立体授業では小川や一級河川の川辺などで、餅鉄を磁石で探したりガーネットやサファイアなどをパンニングして採取します。時にはそれらの川岸で青い粘土の層が見つかることもあります。

つまり、現実の環境には、さまざまな川や水の流れがあり、その景観も多種多様で、川原にある石は、例えば、「堆積岩だけではない」わけです。それぞれ気の遠くなるような長い年月に様々な生成過程や「体験!」を経て、現在の姿になっているさまざまの石があるわけです。「抽象の石」ではありません。その石には過程も過去も未来も存在します。

火成岩の中に含まれている石英やガーネットの細粒は、子どもたちの採取の楽しみであり、その生成過程を彷彿させる「かけがえのない存在」でもあるわけです。そこには、やがて学習対象になる珪素や金属元素の存在があり、火山活動や地殻変動があり、水の流れや水蒸気、気温や風による「介入」があります。

現状の学習指導では、子どもたちは、それらを実際に見た経験もほとんどなく「異性が気になり、異性のからだに爆発的な興味をもつようになってから」堆積岩や火成岩のなりたちやしくみを「受験」と「単位」のために学習しなければならないわけです。こんな理不尽(!)そのものの学習がありますか?

何も知らされないまま「わけのわからない石」と「水着のかわいい女の子」が現れたら、「よく見たい」と思って石の方に近づくのは、よほどの「オタク」か、頭のおかしい、寂しい子でしょう。女の子の場合なら、「石」の横にアイドルや韓流スターを据えれば、よくわかります。つまり、そうした「勉強」は多くの場合、「次のステージ」を目指すことにはいたらない、とってつけた学習です。

子どもたちの学習は、今おおむねこんなスタイルで進んでいると考えても、「まちがい」と云えないことは、学習状況に一生懸命目を向けて解決を図ろうとしている先生方には自明でしょう。

「実際は、遠い昔から、現実世界を眺め、対象を手に取り、さまざまな細工を加え、利用し・・・」というその対象にかかわる「『先人』たちの多様な経験とともに、その存在の認識と成り立ちや仕組みの解明を続けてきて、今の科学が存在し、生活があり、我々の(子どもたち)の学習内容があるわけです。

このように、学習内容は現実世界のものが、ごくごく「抽象化」されたもので、指導や指導内容のなかでは、その過程にあったそれぞれの時代や人間とのかかわり・感激・感動がほとんど見えてこなくなっています。子どもたちが「現物」を見て感じるはずの、「なぜ!」も、「どうして!」も、すべて抜けてしまった、子どもたちにとってみれば、いわば「カス」です。こういう子どもの気持ちに「鈍感な!」人は教科書をつくったり、検定したり、指導したりしない方がよいと思います。なぜか? 興味を引きつけるような指導や結果が期待できないからです。

石ころと宝石の取り組み。河原にある石を観察します。

「宝石や餅鉄を探す」わけですから、当然あちこち目を走らせ、「よく観察する機会ばかり」です。子どもたちの注意力が養われます。観察力が鋭くなります。行動そのものが「学習」になります、野外では。

これらの能力は観察や実験に役立つだけではありません。当然、テストの際の見落としや見まちがいなどのケアレスミスの防止にも効果的です。今の受験指導一辺倒の保護者や先生が見落としていることは、こういう面においても、子どもたちがバランスよく成長するにはどう指導すればよいのかという視点です。

子どもたちは日ごろの行動もテストの解答も、すべて「一つの同じ頭」で取り組みます。つまり、それぞれの行動に、それぞれのタイミングでの成長面が影響しないわけはありません。ガチガチの教育ママ・パパは視点が固定化しがちなので、時には広く大きく考えることが欠かせません。

また、それぞれの川で、景観をよく見れば、当然のことですが、おもしろいものがたくさん見つかります。「川の石にも注意すること」に目が向けば、まず、石の様々な姿や形・大きさ・ありようが比較できます。まず比較です。そこから科学は始まります。

それぞれの川の特徴によって、形や石の削られ方がちがい、大きさも変わることに眼が向けば、川の流れの広さ・深さ・速さにも「視点」が広がります。石を見なれ、縞模様の石や小さな粒の集まる石、粒が見えない石等の区別ができて、石の組成に考察が向かいます。「教科書の写真」から石のなりたちと組成に考えや興味が向かうことは、あっても稀です、小さい子たちは。現状では、教科書が「見知らぬ人のアルバム」だからです。