<連載>辺野古新基地が頓挫する2つの理由

---「軟弱地盤問題」と「県外からの埋立土砂搬入ができなくなる」

第1 土砂投入が始まったけれど---またも繰り返された違法工事

1.知事の承認を得ないまま工程を変更し、辺野古側からの埋立開始

2.今回の埋立区域は、面積で4%、土量では0.7%弱にすぎない

3.民間桟橋からの土砂海上搬送の違法性

4.土砂採取場所の届けもなく、土砂の性状にも”重大な疑惑”

(以上は、昨日までのブログで紹介)

***********************************

第2 軟弱地盤問題で工事は頓挫する---知事は設計概要変更申請を承認しない

1.大浦湾に活断層の可能性---直下型地震や津波の恐れ

大浦湾の海底部には活断層の存在が指摘されている。

防衛庁(当時)が2000年に公表した「推定地層断面図」(図●)には、大浦湾の海底部に60mの落込があることが示されていた。防衛庁はこの落込みを、「断層によると考えられる落込み」としたが、加藤祐三琉球大学名誉教授や立石雅昭新潟大学名誉教授らは、この「落込み」を、「活断層と推定される」と指摘している。

辺野古沿岸部付近の陸上部には、辺野古断層と楚久断層が走っている。『名護・やんばるの地質』(名護博物館)や『新編 日本の活断層』(活断層研究会 東京大学出版会)では、この2つの断層を「活断層の疑い」等と記載している。上記の大浦湾の落込みは、これらの断層の延長上に重なっているのだ。

政府はこうした指摘に対して、「既存の文献によれば、辺野古沿岸域における活断層の存在を示す記載はないことから、---活断層が存在するとは認識していない。このため、辺野古沿岸域における海底地盤の安全性については、問題ないものと認識している」と弁明してきた。

前述の文献等を無視しているのもおかしいが、そもそも、「既存の文献」を持ち出すまでもない。防衛局は2014年以降、延々と海上ボーリング調査を続けている。活断層の存在を否定するのであれば、これらの土質調査や音波探査のデーターを全て提出し、科学的に説明する責務がある。

活断層の上に、大量の燃料や、弾薬・化学物質等を扱う軍事施設を建設できないことはいうまでもない。直下型地震や津波が発生すれば、その被害や環境破壊は想像を絶するものとなる。辺野古新基地の立地条件そのものが根底から問われているのだ。

沖縄県は、この活断層問題も埋立承認「撤回」の事由の一つにした。

2.防衛局が隠し続けていたマヨネーズのような超軟弱地盤の存在

2018年3月、筆者らの公文書公開請求に対して、「シュワブ(H25)土質調査(その2)」と「シュワブ(H26)土質調査」の報告書が初めて公開され、驚くような事実が明かとなった。

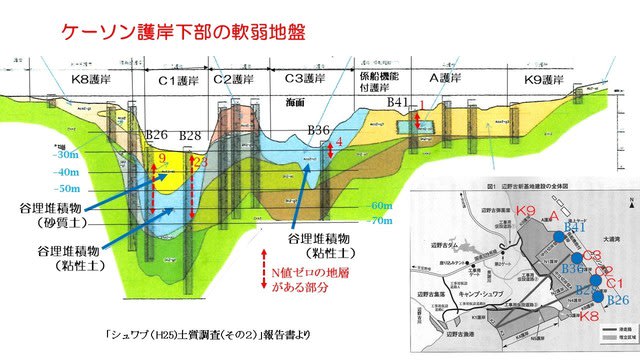

24本のボーリング調査の結果、大浦湾のケーソン護岸設置箇所の水深30mの海底に、厚さ40m にもわたってほとんどN値ゼロという超軟弱地盤が拡がっていることが判明したのである。●図のB28地点が最も深刻だが、B26、B36、B41地点等でもN値ゼロの地層が確認されている(さらに、護岸の下部地盤だけではなく、大浦湾の「③工区」一帯にも、厚い軟弱地盤の存在が示されている)。

この調査報告書は2016年3月に出されていたが、防衛局は2年間、その事実を公表してこなかった。

N値とは、ボーリング調査の掘削孔にサンプラー(試験杭)を設置し、75cmの上から重さ63.5Kgのハンマーを落下させて、サンプラーを30cm打ち込むのに必要な打撃回数である。N値が大きいほどその地盤は強固ということになる。大型構造物の基礎としてはN値50以上が望ましいと言われている。今回のN値ゼロという調査結果は、サンプラーをセットしただけでズブズブとそのまま地中に沈んでしまったことを示している。まるで「マヨネーズのような超軟弱地盤」なのだ。

大浦湾は水深が深いため、基礎部分に厚く石材(捨石)を敷き詰め、その上にケーソン(大きなコンクリートの函)を置いて護岸とする。設置されるケーソンは総数38個、大型のものは長さ52m、高さ24m、幅22メートルという巨大なもので、中詰土を別にしても一個7千トン以上もある。基礎捨石は、最大200kgの大きな石材だが、N値ゼロの地盤に置いたとたん、そのまま40m下まで沈んでしまうだろう。ケーソン護岸や基礎捨石を現状の計画のまま造成・設置することは不可能である。

この調査結果は、前記ボーリング調査の報告書でも「当初想定されていない地形・地質」とされているように、防衛局にとってもまったく想定外のものであった。当初のケーソン護岸の設計条件は、「厚さ15mの沖積層(砂層)、N値11」、「基礎地盤については、砂・砂礫層が主体であり、長期間にわたって圧密沈下する軟弱な粘性土層は確認されていない」とされていた(埋立承認願書の設計概要説明書、環境保全図書)。当初の設計条件がまったく誤っていたこととなり、設計の全面的なやり直しが必要となっている。

このため前記報告書でも、「構造物の安定、地盤の圧密沈下、地盤の液状化の詳細検討が必須である」と結論している。基礎地盤の広範な地盤改良工事、ケーソン護岸の大幅な構造変更が不可欠なのだ。

このように軟弱な海底地盤を改良するには、大量の砂杭を打ち込む サンドコンパクションパイル工法等が考えられる(2万本もの砂杭が想定されているという)。しかし、水深も深いことから極めて難工事となり、巨額の経費と長い工期が必要となる(県の試算では、軟弱地盤改良工事の費用は約500億円。工事期間は5年を要するとされている)。

さらに問題は、工事が技術的に可能かどうかということだけではない。貴重な自然環境を有する大浦湾で、このような大規模な地盤改良工事を実施すれば、環境に致命的な影響を与える。

沖縄県もこの軟弱地盤問題を特に重要視している。翁長前知事も「仮に軟弱地盤改良工事により本件埋立事業を遂行することができたとしても、深い海底に厚い軟弱地盤の層が存在しているため、地盤改良工事により生じる濁りの拡散を防止することは不可能であり、一旦濁りが拡散すれば、---代替性のない貴重な自然環境を脅かすこととなる。さらに水深数十mの海底に、数十mの厚さの軟弱地盤が存在しているのであるから、大規模な軟弱地盤改良工事を行なうならば、本件埋立事業はこれからどれだけの長い年数を要するのか見当をつけることもできない」(埋立承認「撤回」に向けた聴聞理由書 2018年7月31日)と指摘し、その後の県の埋立承認「撤回」も、この軟弱地盤問題を最大の理由としている。

基礎地盤改良工事やケーソン護岸の構造変更は、埋立承認願書の「設計の概要」の変更となるから、公有水面埋立法に基づく知事の承認が必要となる。知事が承認しない場合、その時点で辺野古新基地建設事業は頓挫するのだ。

3.政府もとうとう軟弱地盤の存在を認めざるを得なくなった

軟弱地盤問題について政府は、「地盤の強度等につきましては、標準貫入試験のみならず、現在も引き続き、さらなる室内試験を含みますボーリング調査等を行っているところです。このボーリング調査の結果だけでは地盤の強度を正しく判断できる段階にはありません」と、地盤の強度は未だわからないと逃げ続けてきた。

軟弱地盤の存在を認めれば、知事への設計概要変更申請が不可避となるので、知事が今後の新基地建設事業の帰趨を握っていることが明らかになってしまう。少なくとも秋の知事選までは、辺野古問題を争点から外すために、「調査中」として逃げようとしたのである。

防衛局は、公開した2件のボーリング調査以降も、日本でも最大級の大型調査船「ポセイドン」まで動員して、大規模な土質調査を続けてきた。筆者は2018年5月、軟弱地盤問題の全容を明かにするため、それらの土質調査の資料の公文書公開請求を行なった。ところが防衛局は、これらの文書は「不存在」だとして不開示決定を行なったのだ。以前、沖縄県がこれらの資料の提出を求めたが、防衛局は「現在、調査実施業者において作成中であり、当局として未だ受領していないことから、現時点において、お示しすることはできません」と回答している。今回の「不存在」も同じ理由である。そのため、筆者は7月、国を相手に、防衛局の不開示決定処分を取消し、開示を求める訴訟を提起し、現在も係争中である。

しかし2018年秋の沖縄知事選で玉城デニーさんが圧勝し、政府の目論見は狂ってしまった。いつまでも軟弱地盤の存在を否定することはできない。防衛局は現在、なし崩し的に「軟弱地盤だとしても地盤改良工事により解決できる」と、下記のようにその主張を変え始めている。

まず、筆者が訴訟で争っている、公開された2件のボーリング調査以降の土質調査のデーターについて、11月に再度、公文書公開請求を行なったところ、今度は文書の存在を認めた上で、開示決定の時期を2019年3月末まで延期すると通知してきた。もうこれ以上、隠し続けるのは無理と判断したのだろう。これらの資料が公開されれば、大浦湾全域の軟弱地盤の全容が明かになる。

また、防衛局は、2018年10月16日、沖縄県の埋立承認撤回に対して、国土交通大臣に行政不服審査請求を行なったが、その請求書の中では、「24本のボーリング調査等から仮定した地盤強度等を前提とした場合に、C1護岸、C3護岸及び大浦湾の埋立地の施工は、一般的で施工実績が豊富なサンドコンパクションパイル工法及びサンドドレーン工法を用いて地盤改良工事を行なうことにより所定の安定性を確保して行なうことが可能であって、これらの工法による環境負荷もおおむね当初の環境保全図書で予測された範囲であり、これを大きく逸脱することもないものと考えられる」と記載し、さらに岩屋防衛大臣は、12月14日、埋立工事を強行した際の記者会見で、「仮に軟弱地盤が見受けられたとしても、工法によって解決・克服することは可能だと考えている」と強調した。

しかし防衛局は、軟弱地盤改良工事が可能で環境への影響もないという根拠を示してはいない。そもそも、これらの主張は政府・防衛局の「願望」にすぎない。軟弱地盤改良の設計概要変更申請の審査をするのは沖縄県知事である。

玉城デニー知事は、2018年11月のアメリカ訪問の際にも、米政府高官に軟弱地盤問題を説明した。また、政府との集中協議でも、地盤改良のための設計概要変更申請の承認は難しいという見解を伝えている。

この軟弱地盤問題は、政府にとっても最大のアキレス腱となっている。いくら工事の容易な辺野古側での土砂投入を強行しても、大浦湾側での工事は実施不可能なのだ。