6月27日Ⓒクラツーツアーで、田代山~帝釈山を縦走してきた。

6:40 東京駅発 東北🚄 那須塩原下車 🚌 11:00 田代山登山口

11:05 田代山、猿倉登山口

雨が降っています、午後になれば雨は上がるとの予報

雨が降っています、午後になれば雨は上がるとの予報

タニウツギ

田代山湿原まで標高差500m上ります

ゴゼンタチバナの宝庫でした。

4枚葉は花芽なし、6枚葉が咲くそうです(東北i♀ガイド談)

アカモノ

アカモノ

トゲブキ:ウコギ科とウラジロヨウラク:ツツジ科

トゲブキ:ウコギ科とウラジロヨウラク:ツツジ科

残ってました

日光連山?

バイケイソウ

バイケイソウ

アズマシャクナゲ

オニアザミ:キク科

ネバリノギラン:夏(秋によく見る花ですが)

12:30 田代山湿原

ヒメシャクナゲ

花はツマトリソウ、赤い葉はイワカガミ、チングルマの葉も

チングルマ

オノエラン

12:45 田代山:1927m

山頂に大湿原を持つ田代山。山上の楽園とも呼ばれ、シーズンには多くの花々で

埋めつくされる。その一角の栂の森に囲まれた弘法堂には田代山大明神と

弘法大師が祀られている。

弘法大師が祀られている。

日 光連山、会津

光連山、会津 駒ケ岳、燧

駒ケ岳、燧 ケ岳の展望が素晴らしい。

ケ岳の展望が素晴らしい。

タテヤマリンドウの花と ”実”です

”実”です

木道の先に会津駒ヶ岳:2132m

イワナシ、イチヨウラン、モウセンゴケ、ワタスゲ等があった。

イワ カガミ

カガミ

弘法大師堂兼避難小屋:

弘法大師堂兼避難小屋:

昼食、雨は

昼食、雨は 上がりました

上がりました

13:20 帝釈山へ  まず下ります

まず下ります

ギンリョウソウ(も多かった)

ギンリョウソウ(も多かった)

オオシラビソの林、足元はヌカルミ、滑る木段に注意して・・・・・。

オサバグサ(筬葉草):ケシ科

シダの葉を思わせる葉の形が特徴ある。その葉を機織りに用いる

筬に見立てたもの。草丈は15~20㎝、花も小さい。

エンレイソウ:ユリ科 ・・・登り返して

ミツバオウレン:キンポウゲ科

ムラサキヤシオ

15:30 帝釈山:2060m

福島県と栃木県の境、帝釈山脈の主峰。

山頂には駒御堂権現が祀られ、桧枝岐の住民はこの山を守護神としていた。

360度の眺望だが、雲が多かったので

ツマトリソウ:サクラソウ科

木道とオサバグサ

16:25 馬坂峠:1790m

迎えのバスで那須塩原駅へ、20:30 の新幹線で帰途に

*

行程:累積標高差700m/5.5km/5時間20分

7:49 那須塩原駅 🚌 11:00 猿倉登山口 ⇒12:30(田代山湿原)

⇒12:45 田代山 ⇒13:20 弘法大師堂・昼食 ⇒(オオシラビソの林)

⇒15:30 帝釈山 ⇒16:25 馬坂峠 = 🚌 =20:20 那須塩原駅

日本二百名山 帝釈山44 完登

鈴

鈴 鹿

鹿 名古屋駅現地集合のⓂaitabi”

名古屋駅現地集合のⓂaitabi” 大名”ツアーだった)

大名”ツアーだった)

一ノ谷山荘中登山口へ

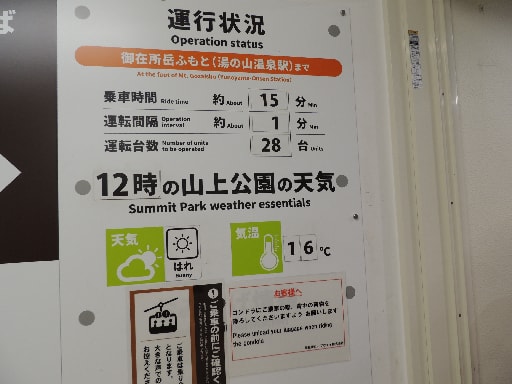

一ノ谷山荘中登山口へ RWで湯の山温泉へ降りた。

RWで湯の山温泉へ降りた。

空、雨の心配はないようだ。

空、雨の心配はないようだ。

我々はこの斜面をほぼ

我々はこの斜面をほぼ 直登します。

直登します。

登ってきました

登ってきました

アカヤシオ

アカヤシオ

踏んで・

踏んで・ ・

・

フデリンドウと

フデリンドウと

無理だった。

無理だった。

分で降りた

分で降りた

休みを経て、"気分

休みを経て、"気分 西武線横瀬駅へ降りた。

西武線横瀬駅へ降りた。

迷った。

迷った。

ダンコウバイ

ダンコウバイ

手入れ)

手入れ)

稜線へ

稜線へ

大持山:1294m 右)

大持山:1294m 右) 子持山:1273m

子持山:1273m

落葉樹林帯へ

落葉樹林帯へ

子持山

子持山

御岳神社

御岳神社

昼を食べて表参道を下山

昼を食べて表参道を下山

発

発

命

命

ヒメオドリコソウ

ヒメオドリコソウ

もさす想定外の展開、「戸隠神社・奥社」の先、高妻山登山口を右に、

もさす想定外の展開、「戸隠神社・奥社」の先、高妻山登山口を右に、 映える戸隠山も車窓から

映える戸隠山も車窓から 見えた。

見えた。

雨は降っていません

雨は降っていません

かぶれるよ!!!

かぶれるよ!!!

,

,

葉も

葉も

戸隠神社・中社が登山口

戸隠神社・中社が登山口

サブルート)

サブルート)

錦秋の登山道(老々男女

錦秋の登山道(老々男女

戸隠山が

戸隠山が

ニセピークだった)

ニセピークだった)

跡が

跡が

南登山道(メインルート)へ

南登山道(メインルート)へ

黄

黄

葉・紅

葉・紅 葉、

葉、

JALシティ長野へ

JALシティ長野へ

鳥の照焼き、

鳥の照焼き、 美味でした。

美味でした。

予報が出ていますが・・・・・。

予報が出ていますが・・・・・。