当ブログ「大道」(竹内街道)・・・地名の話(10)の中で、大きな間違いがありましたので訂正します。

隋使・裴世清一行も難波津からこの道を「ワッソ、ワッソ、・・」と掛け声をかけながら京(明日香)まで行進したのです。

この部分は、全くの間違いです。

日本書紀の推古天皇21年(613年)に、「難波から京(明日香)に至るまでに大道を置く」とあります。

隋使・裴世清一行が来朝したのは、推古16年(608)ですから、上の文章は完全な間違いです。

講釈師、見てきたようなウソをつき、そのものです。

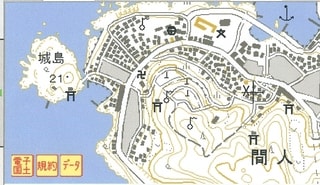

推古16年6月、裴世清一行が難波津に泊まった時、飾り船30艘で江口=淀川の河口の新しい迎賓館に迎えました。

8月初め、舟で大和川を遡り、初瀬川から三輪山のふもと「海柘榴市(つばきいち)で下船、飾り馬75疋にのせて飛鳥小墾田の宮に入った、とありますから「ワッソ、ワッソ、・・」と掛け声をかけながら・・、は嘘です。

以上訂正しておきます。

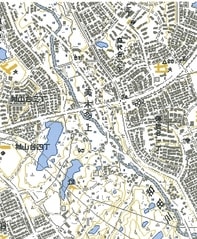

なお、調べなおしていた時、竹内峠の大阪側大阪府南河内郡山田村(現太子町大字山田)に「大道」と云う地名がありました。

今でも国道166号(竹内街道)に沿ってあります。

これも明らかに古代官道に因む地名であることは疑う余地がありません。

隋使・裴世清一行も難波津からこの道を「ワッソ、ワッソ、・・」と掛け声をかけながら京(明日香)まで行進したのです。

この部分は、全くの間違いです。

日本書紀の推古天皇21年(613年)に、「難波から京(明日香)に至るまでに大道を置く」とあります。

隋使・裴世清一行が来朝したのは、推古16年(608)ですから、上の文章は完全な間違いです。

講釈師、見てきたようなウソをつき、そのものです。

推古16年6月、裴世清一行が難波津に泊まった時、飾り船30艘で江口=淀川の河口の新しい迎賓館に迎えました。

8月初め、舟で大和川を遡り、初瀬川から三輪山のふもと「海柘榴市(つばきいち)で下船、飾り馬75疋にのせて飛鳥小墾田の宮に入った、とありますから「ワッソ、ワッソ、・・」と掛け声をかけながら・・、は嘘です。

以上訂正しておきます。

なお、調べなおしていた時、竹内峠の大阪側大阪府南河内郡山田村(現太子町大字山田)に「大道」と云う地名がありました。

今でも国道166号(竹内街道)に沿ってあります。

これも明らかに古代官道に因む地名であることは疑う余地がありません。