【執政政府】 1799年です。フランス革命の続きです。フランス革命は、最終的にロベスピエールの恐怖政治となりギロチンの恐怖のなかで、うまくいかなかった。政治家は信頼を失って、代わりに国民が求めたのは軍人だった。それが田舎軍人、コルシカ島出身のナポレオン・ボナパルトです。

※ ナポレオンがメイソンであったというのは、メイソン側および反メイソン側の通説である。・・・・・・ナポレオンの父カルロ・ボナパルトがメイソンとして、またコルシカのにわか貴族として、当地の知事でメイソンのマルボエフとは親しい間柄で、ナポレオンは軍人としての良い教育を受けることができた。・・・・・・イギリス国王が王冠をかぶったメイソンであるように、ナポレオンが皇帝であったとしても、実質的にはメイソン的であることが肝心なのである。(フリーメイソンリー 湯浅慎一 中公新書 P131)

5人で総裁政府をつくって、そのあと「5人も要らないからオレが統領になってやる」というのが、この執政政府です。別名、統領政府です。ナポレオン自ら第一統領になっていく。

フランス革命を短くとらえれば、ここで一旦革命は終わります。

ここで戦いは国内の戦いから、国外での戦いに変わっていきます。反対派の中心はイギリスです。このあと経済的に発展していくのもイギリスです。世界帝国になっていくのも、大英帝国になっていくのもイギリスです。フランスばかりに気を取られずに、イギリスの動きを忘れないようにしてください。

フランス革命は実はカトリックの総本山、ローマのカトリック教会とも対立していました。キリスト教否定を唱えていたからです。それがここで和約する。1801年のコンコルダート・・・・・・宗教協約・・・・・・です。仲直りするということです。

これからがポレオンの絶頂期ですが、1802年にそのイギリスと和約を結ぶ。ここで第2回対仏大同盟は崩壊します。これをアミアンの和約といいます。第2回対仏大同盟は「フランスと戦おう」という大同盟です。ここで本当に対外戦争が終わったのか。対仏大同盟は1回、2回、3回、4回も結成されます。次にまた間を置いて3回目が結成されますが、その時の中心もイギリスです。

このフランスとイギリスの戦いでの両者の違いは、フランスには慢性的にお金がありません。フランスは、イギリスのように紙でお金を刷るという手品のようなことをしません。だからお金がなかったら何かを売ってお金をつくらないといけない。「何の価値もない紙に1万円と書いて印刷すればいい」というイギリス流のやり方はしないんですよ。

イギリスはイングランド銀行という中央銀行をもっている。だからフランスは形だけはマネして1800年にフランス銀行を設立する。でも3年後、やっぱり戦っている時にお金がない。

※ ナポレオンは紙幣を好まず、彼の治世ではアシニア紙幣後の新紙幣は創られなかった。

※ ナポレオンがとくに熱心だったのは、祖国と国民を債務および銀行家の支配から解放することだった。・・・・・・

ナポレオンの目的は、ルイ16世時代の政府を困らせたような権力を金融界から奪うことだった。政府が銀行家のマネーに依存すれば、状況を支配するのは政府の指導者ではなくなる、とナポレオンは言い切った。なぜならば「与える手は受け取る手よりも上位にある」からだ。・・・・・・

銀行家たちに対するナポレオンの最初の一撃は、フランス銀行創設して、自分が頭取に就任したことだった。ナポレオンはこの銀行すら信用せず、政府の資金は一度も託されなかった。だが金融業者がいちばん懸念したのは、ナポレオンが借り入れを拒否したことだ。・・・・・・

ナポレオンは200万ポンドのマネーを手にすることはできない。フランス国庫は空っぽで、金属貨幣の備蓄は底をついている。この難問を彼がどう解くかと、ロンドンは興味津々で見守っていた。

ナポレオンは不動産を少々売却して、この難問を解決した。頭のおかしいアメリカ人がルイジアナと呼ばれる広大な沼地と引き換えに300万ポンドを払ってくれたのだ。(マネーを生みだす怪物 G・ エドワード・グリフィン 草思社 P267)

※ 19世紀前半のフランス金融界において、フランス銀行は中央銀行としての中心的な役割を果たせずに、その影響力はロスチャイルド銀行をはじめとするプライベート銀行より劣っていた。(通貨戦争 宋鴻兵 ランダムハウスジャパン P133)

※ ナポレオンは国債の発行にも踏み切り、政権への積極投資を呼び込んで、軍備を拡張し、インフラの整備へとつなげていきます。またナポレオンは中央銀行にあたるフランス銀行を設立しました。フランス銀行は規律ある金融政策、通貨政策を厳しく管理し、インフレを抑え込みました。

だからお金になるものを売らないといけない。本国フランスを守るためには、背に腹は代えられない。何を売るか。フランスはアメリカに植民地を持っていました。アメリカは独立したあと、西に領土的野心を持っている。買い手がつけば売ろうとフランスは思う。

これが1803年のルイジアナ売却です。アメリカの中南部です。今でもルイジアナ州というのがありますが、この時のルイジアナはその5~6倍でかい地域です。これをアメリカに売る。資金不足だからです。この「お金がない」というのがイギリスとの違いですね。これがフランスの敗北の原因です。

※ 1803年、(ロスチャイルド家の)三男のネイサンは本格的にロンドンに移住し、翌年にはイギリス国籍を取得してロンドン・ロスチャイルド銀行を創設します。・・・・・・ネイサンはイギリス政府に毎年1100万ポンドを貸し付けたほか、イギリスが対仏大同盟の加盟国に貸し付けた約1500万ポンドの軍費を専用馬車で各地に送り届けました。ネイサンは財政面で反ナポレオン戦線を支えたのです。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P165)

※ (イギリス財政が悪化して)経済の先行きに不安を募らせた(イギリス)国民は、手持ちの紙幣を金貨に換えようと競ってイングランド銀行に押しかけました。・・・・・・そこで首相小ピット(任 1783~1801、1804~1806)は窮余の策としてポンド紙幣と金貨の兌換の停止を宣言することで、イングランド銀行を経営危機から救います。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P173)

それに対してイギリスは、さっき言ったように紙のお金を印刷する。そのためにまず国債という国の借用書を発行します。そしてそれを担保にしてイングランド銀行からお金を借りる。中央銀行は紙幣だったらいくらでも印刷できる。今の銀行制度はこれです。

今の日本も同じようなことをやってます。今のアベノミクスも基本的にはこれと同じで、お金を刷っているだけです。

またナポレオンは法律の整備もやります。1804年のナポレオン法典は後世の模範となっていく。これを制定します。

※ 1803年、イギリスが第2次マラータ戦争で、インドのデリーを占領する。

【第一帝政】 ナポレオンは第一統領には満足せずに、「オレは皇帝になるぞ」と宣言します。その成り方が今までと違う。選挙をするんです。国民投票です。「オレは皇帝になりたいんだけど、いいかな」と国民に問う。それで国民が「それでいい」というんです。それで皇帝になっていく。そこでナポレオン1世と称す。1804年です。

「ナポレオンの戴冠式」というダビッドの有名な絵はこの時の様子です。ローマ教皇ピウス7世を招いて戴冠を受けるという伝統的な形の上に、その王冠をナポレオン自ら手に取っている様子が描かれています。

フランスはカトリックだからこういうことができるのです。でもイギリスはイギリス国教会を別に作っているからローマ教皇を招くことはできません。

※ ナポレオンの戴冠式にローマ法王が招かれたことに、ロスチャイルドは少なからず驚かされた。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P99)

※ マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドによってナポレオンに割り当てられた任務は、王政の破壊とカトリックの破壊であった。これを遂行している限り、ナポレオンには幸運がついて回った。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P97)

※ ロスチャイルドには5人の娘と5人の息子がいました。この息子たちが成長し、ヨーロッパの主要な都市に支店を開いていきます。

1804年、三男のネイサンがイギリスのロンドンに行き、のちに金融王となります。

1817年、五男のジェームズがフランスのパリへ行きました。彼は鉄道と呼ばれ、この鉄道を足がかりにフランスの産業を支配していきます。

1820年、次男のサロモンがオーストリアのウィーンへ。

1821年、四男のカールがイタリアのナポリへ。

そして長男のアムシェル・マイヤーは、フランクフルトの本店を継ぐことになります。(金融の仕組みは全部ロスチャイルドロスチャイルドが作った 安部芳裕 徳間書店 P96)

※ 証券市場が急速に成長したのは、なんといっても、ナポレオン戦争中から戦後にかけてであろう。・・・・・・1800年から1850年までの証券市場の拡大は、とりもなおさず、ロスチャイルド家の伸張であり、同時にそれに伴う様々な問題である。(ユダヤ人と経済生活 ヴェルナー・ゾンバルト 荒地出版社 P163)

ただこのときナポレオンには息子がいなかったから、このあとナポレオン王朝にはならなかった。彼は息子がいないのが悩みで、嫁さんを変えたりする。

ここで皇帝の政治になったから、この政治を第一帝政という。約10年間続きます。これが終わる1814年が、ナポレオンが敗退する年です。

ナポレオンが皇帝になると、「これはいかん」とやはりイギリス中心にフランスを潰そうという動きになる。そこで翌年の1805年に第3回対仏大同盟を結成する。フランスとの戦争再開です。これもイギリス中心です。注目はイギリス、目の付けどころはイギリスにしていたほうがいい。

※ 1805年、第3回対仏大同盟・・・・・・ロスチャイルドによって「反ナポレオン連盟」が組織され、資金が注ぎ込まれた。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P99)

【ナポレオンの進撃】 ナポレオンが快進撃するのはここからです。一時ヨーロッパの大半を支配下に置く。しかしお金が続かない。だから、さっき言ったように、紙のお金というマジックを使うイギリスに負けていく。

※ ナポレオンがメイソンであったというのは、メイソン側および反メイソン側の通説である。・・・・・・ナポレオンの父カルロ・ボナパルトがメイソンとして、またコルシカのにわか貴族として、当地の知事でメイソンのマルボエフとは親しい間柄で、ナポレオンは軍人としての良い教育を受けることができた。・・・・・・イギリス国王が王冠をかぶったメイソンであるように、ナポレオンが皇帝であったとしても、実質的にはメイソン的であることが肝心なのである。(フリーメイソンリー 湯浅慎一 中公新書 P131)

5人で総裁政府をつくって、そのあと「5人も要らないからオレが統領になってやる」というのが、この執政政府です。別名、統領政府です。ナポレオン自ら第一統領になっていく。

フランス革命を短くとらえれば、ここで一旦革命は終わります。

ここで戦いは国内の戦いから、国外での戦いに変わっていきます。反対派の中心はイギリスです。このあと経済的に発展していくのもイギリスです。世界帝国になっていくのも、大英帝国になっていくのもイギリスです。フランスばかりに気を取られずに、イギリスの動きを忘れないようにしてください。

フランス革命は実はカトリックの総本山、ローマのカトリック教会とも対立していました。キリスト教否定を唱えていたからです。それがここで和約する。1801年のコンコルダート・・・・・・宗教協約・・・・・・です。仲直りするということです。

これからがポレオンの絶頂期ですが、1802年にそのイギリスと和約を結ぶ。ここで第2回対仏大同盟は崩壊します。これをアミアンの和約といいます。第2回対仏大同盟は「フランスと戦おう」という大同盟です。ここで本当に対外戦争が終わったのか。対仏大同盟は1回、2回、3回、4回も結成されます。次にまた間を置いて3回目が結成されますが、その時の中心もイギリスです。

このフランスとイギリスの戦いでの両者の違いは、フランスには慢性的にお金がありません。フランスは、イギリスのように紙でお金を刷るという手品のようなことをしません。だからお金がなかったら何かを売ってお金をつくらないといけない。「何の価値もない紙に1万円と書いて印刷すればいい」というイギリス流のやり方はしないんですよ。

イギリスはイングランド銀行という中央銀行をもっている。だからフランスは形だけはマネして1800年にフランス銀行を設立する。でも3年後、やっぱり戦っている時にお金がない。

※ ナポレオンは紙幣を好まず、彼の治世ではアシニア紙幣後の新紙幣は創られなかった。

※ ナポレオンがとくに熱心だったのは、祖国と国民を債務および銀行家の支配から解放することだった。・・・・・・

ナポレオンの目的は、ルイ16世時代の政府を困らせたような権力を金融界から奪うことだった。政府が銀行家のマネーに依存すれば、状況を支配するのは政府の指導者ではなくなる、とナポレオンは言い切った。なぜならば「与える手は受け取る手よりも上位にある」からだ。・・・・・・

銀行家たちに対するナポレオンの最初の一撃は、フランス銀行創設して、自分が頭取に就任したことだった。ナポレオンはこの銀行すら信用せず、政府の資金は一度も託されなかった。だが金融業者がいちばん懸念したのは、ナポレオンが借り入れを拒否したことだ。・・・・・・

ナポレオンは200万ポンドのマネーを手にすることはできない。フランス国庫は空っぽで、金属貨幣の備蓄は底をついている。この難問を彼がどう解くかと、ロンドンは興味津々で見守っていた。

ナポレオンは不動産を少々売却して、この難問を解決した。頭のおかしいアメリカ人がルイジアナと呼ばれる広大な沼地と引き換えに300万ポンドを払ってくれたのだ。(マネーを生みだす怪物 G・ エドワード・グリフィン 草思社 P267)

※ 19世紀前半のフランス金融界において、フランス銀行は中央銀行としての中心的な役割を果たせずに、その影響力はロスチャイルド銀行をはじめとするプライベート銀行より劣っていた。(通貨戦争 宋鴻兵 ランダムハウスジャパン P133)

※ ナポレオンは国債の発行にも踏み切り、政権への積極投資を呼び込んで、軍備を拡張し、インフラの整備へとつなげていきます。またナポレオンは中央銀行にあたるフランス銀行を設立しました。フランス銀行は規律ある金融政策、通貨政策を厳しく管理し、インフレを抑え込みました。

だからお金になるものを売らないといけない。本国フランスを守るためには、背に腹は代えられない。何を売るか。フランスはアメリカに植民地を持っていました。アメリカは独立したあと、西に領土的野心を持っている。買い手がつけば売ろうとフランスは思う。

これが1803年のルイジアナ売却です。アメリカの中南部です。今でもルイジアナ州というのがありますが、この時のルイジアナはその5~6倍でかい地域です。これをアメリカに売る。資金不足だからです。この「お金がない」というのがイギリスとの違いですね。これがフランスの敗北の原因です。

※ 1803年、(ロスチャイルド家の)三男のネイサンは本格的にロンドンに移住し、翌年にはイギリス国籍を取得してロンドン・ロスチャイルド銀行を創設します。・・・・・・ネイサンはイギリス政府に毎年1100万ポンドを貸し付けたほか、イギリスが対仏大同盟の加盟国に貸し付けた約1500万ポンドの軍費を専用馬車で各地に送り届けました。ネイサンは財政面で反ナポレオン戦線を支えたのです。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P165)

※ (イギリス財政が悪化して)経済の先行きに不安を募らせた(イギリス)国民は、手持ちの紙幣を金貨に換えようと競ってイングランド銀行に押しかけました。・・・・・・そこで首相小ピット(任 1783~1801、1804~1806)は窮余の策としてポンド紙幣と金貨の兌換の停止を宣言することで、イングランド銀行を経営危機から救います。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P173)

それに対してイギリスは、さっき言ったように紙のお金を印刷する。そのためにまず国債という国の借用書を発行します。そしてそれを担保にしてイングランド銀行からお金を借りる。中央銀行は紙幣だったらいくらでも印刷できる。今の銀行制度はこれです。

今の日本も同じようなことをやってます。今のアベノミクスも基本的にはこれと同じで、お金を刷っているだけです。

またナポレオンは法律の整備もやります。1804年のナポレオン法典は後世の模範となっていく。これを制定します。

※ 1803年、イギリスが第2次マラータ戦争で、インドのデリーを占領する。

【第一帝政】 ナポレオンは第一統領には満足せずに、「オレは皇帝になるぞ」と宣言します。その成り方が今までと違う。選挙をするんです。国民投票です。「オレは皇帝になりたいんだけど、いいかな」と国民に問う。それで国民が「それでいい」というんです。それで皇帝になっていく。そこでナポレオン1世と称す。1804年です。

「ナポレオンの戴冠式」というダビッドの有名な絵はこの時の様子です。ローマ教皇ピウス7世を招いて戴冠を受けるという伝統的な形の上に、その王冠をナポレオン自ら手に取っている様子が描かれています。

フランスはカトリックだからこういうことができるのです。でもイギリスはイギリス国教会を別に作っているからローマ教皇を招くことはできません。

※ ナポレオンの戴冠式にローマ法王が招かれたことに、ロスチャイルドは少なからず驚かされた。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P99)

※ マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドによってナポレオンに割り当てられた任務は、王政の破壊とカトリックの破壊であった。これを遂行している限り、ナポレオンには幸運がついて回った。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P97)

※ ロスチャイルドには5人の娘と5人の息子がいました。この息子たちが成長し、ヨーロッパの主要な都市に支店を開いていきます。

1804年、三男のネイサンがイギリスのロンドンに行き、のちに金融王となります。

1817年、五男のジェームズがフランスのパリへ行きました。彼は鉄道と呼ばれ、この鉄道を足がかりにフランスの産業を支配していきます。

1820年、次男のサロモンがオーストリアのウィーンへ。

1821年、四男のカールがイタリアのナポリへ。

そして長男のアムシェル・マイヤーは、フランクフルトの本店を継ぐことになります。(金融の仕組みは全部ロスチャイルドロスチャイルドが作った 安部芳裕 徳間書店 P96)

※ 証券市場が急速に成長したのは、なんといっても、ナポレオン戦争中から戦後にかけてであろう。・・・・・・1800年から1850年までの証券市場の拡大は、とりもなおさず、ロスチャイルド家の伸張であり、同時にそれに伴う様々な問題である。(ユダヤ人と経済生活 ヴェルナー・ゾンバルト 荒地出版社 P163)

ただこのときナポレオンには息子がいなかったから、このあとナポレオン王朝にはならなかった。彼は息子がいないのが悩みで、嫁さんを変えたりする。

ここで皇帝の政治になったから、この政治を第一帝政という。約10年間続きます。これが終わる1814年が、ナポレオンが敗退する年です。

ナポレオンが皇帝になると、「これはいかん」とやはりイギリス中心にフランスを潰そうという動きになる。そこで翌年の1805年に第3回対仏大同盟を結成する。フランスとの戦争再開です。これもイギリス中心です。注目はイギリス、目の付けどころはイギリスにしていたほうがいい。

※ 1805年、第3回対仏大同盟・・・・・・ロスチャイルドによって「反ナポレオン連盟」が組織され、資金が注ぎ込まれた。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P99)

【ナポレオンの進撃】 ナポレオンが快進撃するのはここからです。一時ヨーロッパの大半を支配下に置く。しかしお金が続かない。だから、さっき言ったように、紙のお金というマジックを使うイギリスに負けていく。

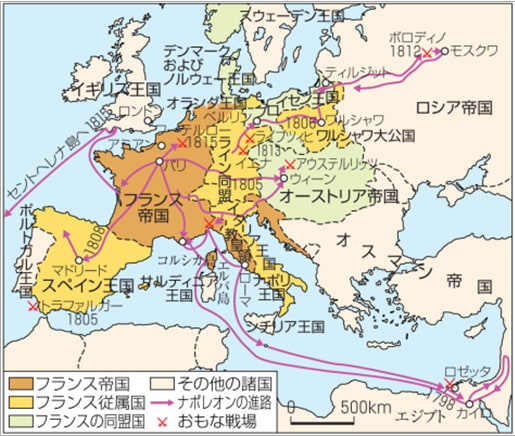

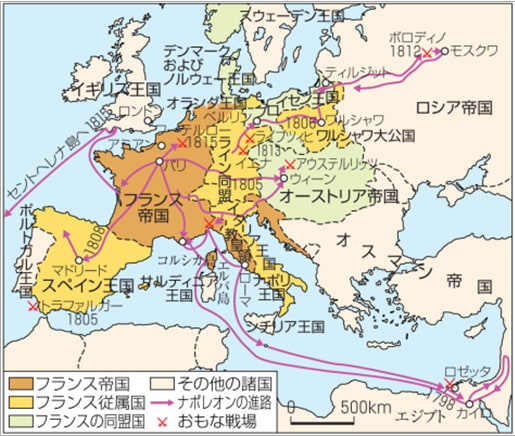

そのころのフランスの領地は、今のフランスよりちょっと大きい。ローマ教皇とも友達になったから、そこまでフランスです。ここからどれだけ拡大するか、ラインで囲んでください。

▼ナポレオン支配下のヨーロッパ

ドイツとイタリアも、すべてナポレオンのものになる。ドイツとイタリアは、この時フランスの従属国になるということです。ドイツはこのあと、いくつかの国に分裂しますが、北の方にあるのがプロイセンです。このプロイセンもナポレオンに負けた。

この後の主な戦場を2つ言います。

まずトラファルガーの海戦。もう一つがアウステルリッツの戦いです。

こういったところでナポレオンは次々に敵を破っていく。敵の中心はイギリスですけど、イギリスはドーヴァー海峡挟んで陸続きではないから攻めにくい。

茶色と黄色の色がついているところは、ほぼナポレオンの支配下に入った地域です。

▼ナポレオン支配下のヨーロッパ

ドイツとイタリアも、すべてナポレオンのものになる。ドイツとイタリアは、この時フランスの従属国になるということです。ドイツはこのあと、いくつかの国に分裂しますが、北の方にあるのがプロイセンです。このプロイセンもナポレオンに負けた。

この後の主な戦場を2つ言います。

まずトラファルガーの海戦。もう一つがアウステルリッツの戦いです。

こういったところでナポレオンは次々に敵を破っていく。敵の中心はイギリスですけど、イギリスはドーヴァー海峡挟んで陸続きではないから攻めにくい。

茶色と黄色の色がついているところは、ほぼナポレオンの支配下に入った地域です。

1805年、トラファルガーの海戦でナポレオンがイギリスの海軍に勝つ。地図を見てください。スペインの先端の海域です。

ドイツとの戦いは、同じく1805年のアウステルリッツの戦いです。ウィーンの近くです。

お金がある時は、国民皆兵制で徴兵制を敷いているフランスは強い。ドイツを支配下に置きます。でも最終的にはお金が続かなくなります。

※ ナポレオンがドイツに進撃した時、ヘッセン選定侯は、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドにその金を隠すように頼んだ。ロスチャイルドは、その金を第三国に高利で貸し付け、その後ヘッセン選定侯に利子をつけて返した。ロスチャイルドはヘッセン選帝侯の宮廷銀行家として国際金融を専門にしはじめた。(衝撃のユダヤ5000年の秘密 ユースタス・マリンズ 日本文芸社 P182)

もっと東のドイツ。ドイツにはかろうじて、形だけの神聖ローマ帝国があった。ナポレオンは完全にこの息の根を止める。これが翌年の1806年です。これで神聖ローマ帝国は本当に滅亡です。代わりにナポレオンを盟主とするライン同盟をつくりますが、ドイツの実態はバラバラになります。

※ 彼(ナポレオン)は、さらにローマ教皇の影響力を弱めようとした。これこそフリーメイソンリーの目標であり、また革命の原理でもあった。こうして彼はフリーメイソンリーと協力しつつ、革命を続行するのである。だがローマ教皇に対抗するためには、ヨーロッパの教権主義に打撃を与えるばかりでなく、その後楯であるドイツ民族神聖ローマ帝国をも消滅させなければならない。(フリーメイソンリー 湯浅慎一 中公新書 P136)

だからまだドイツという国はないです。ドイツ帝国ができるのは、日本の明治維新より2年後の1870年です。ではその神聖ローマ帝国の皇帝を出していた家は何というか。これがオーストリア王家です。名前がハプスブルク家です。このあとはオーストリア帝国の皇帝となります。

ただこのあとドイツをつくっていくのは、オーストリアではなく、ライバルであるドイツ北方のプロイセンです。約50年後にドイツを統一していくのは、このプロイセンです。昔の王家のハプスブルク家を押しのけて、プロイセンが今のドイツをつくってきます。

「敵の中心がイギリスだ」ということは、ナポレオンも十分知っています。ナポレオンは、イギリスの息の根さえ止めれば・・・・・・ドイツはまだバラバラだし・・・・・・「絶対オレが上に立てる」と踏んでる。しかしイギリスは海の向こうだからなかなか攻められない。そこでナポレオンは、イギリスに対して経済制裁をやる。これが1806年の大陸封鎖令です。

これはちょっと勘違いが起こりやすい。大陸のフランスを封鎖するように聞こえますが、そうではなくて逆です。大陸から封鎖されるのはイギリスです。「イギリスに船で物資を運んだらダメだ」ということです。イギリスを孤立させるためのものです。もし日本でこれやられたら・・・・・・食料自給率わずか30%だから・・・・・・10人中8人は死ぬでしょう。第二次大戦中にされましたけど。

しかし貿易はお互いの利益のためだから、これを破る国が出てくる。それがあとでいうロシアです。

※ 1807年、イギリスが奴隷貿易を廃止する。

※ 1808年、イギリス船が、日本の長崎でフェートン号事件を起こす。

※ 1808年、イギリスが中国のマカオを攻撃する。

※ 1808年、ドイツのベートーベンが「運命」を発表する。

※ 1810年、ナポレオンがジョセフィーヌと離婚し、オーストリア王女のマリア・ルイーズと再婚するに至って、さすがのロスチャイルド一族も動揺を隠せず、腹を立てた。以後、王国を破壊し、カトリック教会を潰す機会がなくなっていくのを恐れたからだ。・・・・・・一族のかつての英雄(ナポレオン)を葬り去ることに力を貸していたのはジェームズ・ロスチャイルド(パリ家)だった。・・・・・・「反ナポレオン連盟」が組織され、資金が注ぎ込まれた。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P99)

※ 自らを皇帝にし、血縁者をヨーロッパ中の王にしたナポレオンにとって、フリーメイソンリーは最良の情報源であり、手先以上のものではなかった。彼は側近を全員メイソンにさせ、自分の目や手足として使った。しかしメイソンはこの反動的皇帝にこれからはっきり背を向け始めるのである。(フリーメイソンリー 湯浅慎一 中公新書 P137)

※ 1811年、アメリカ第一銀行が廃止される。

※ 1811年、イギリスが、ジャワを占領する。

※ 1811年3月、ジェームズ・ロスチャイルドがフランクフルトからパリに入る。(コールマン)

1810年にナポレオンがスペインを占領する。ピレネー山脈を超えてお隣のスペインもフランスの従属国になる。忘れていけないのは、スペインは南アメリカに大植民地を持っていた。スペインは、300年前に南アメリカを支配する大植民地帝国だった。だからこの時も南アメリカはほぼすべてスペイン領なんです。ブラジル以外は、全部スペインの植民地なんです。メキシコも当然スペイン領です。

そのスペインがフランスとの戦争に負けたということは、200~300年前から南北アメリカに住んでるスペイン人の子孫は「オレたちも独立しよう」と独立運動が起こっていく。これが海の向こうの南米大陸で起こることです。本国がやられたら「オレたちも独立しようぜ」ということになっていきます。こういう連鎖反応が起こっていく。

※ ネーサン・ロスチャイルドが英西戦争(イギリスとスペイン戦争)中の1808年、スペイン侵攻のイギリス軍費用をロンドンから送金してくれるよう依頼されこれを断行したことは、とてつもない事業と見なされた。(ユダヤ人と経済生活 ヴェルナー・ゾンバルト 荒地出版社 P164)

【モスクワ遠征】 しかしイギリスを孤立させるための大陸封鎖令を、ロシアが破ります。命令を破ったら、「なぜ俺のいうことをきかないか」と懲らしめないといけない。ナポレオンはロシアを懲らしめに行きます。1812年です。あの寒いモスクワに。ヨーロッパ人から見たら、気が遠くなるほど寒くて危険です。その危険を犯して勝負に出る。これがナポレオンのモスクワ遠征です。

ちなみに、あとで言いますが、この1812年にはイギリスとアメリカ間で米英戦争が起こります。イギリスはナポレオンとの戦いの一方でアメリカとも戦っています。というよりイギリスが一番重要視しているのはこのアメリカなのです。この戦いに敗れたアメリカは、独立後もイギリスの圧力を強く受けます。

モスクワ遠征の結論はフランスが負けます。ロシアも、戦さではフランスに勝てないことを知っています。ただ冬将軍がくれば別です。冬将軍とは寒波です。だからいかにも負けそうに見せてフランス軍を釘付けにする。フランス軍をモスクワ周辺にとどまらせて、冬将軍つまり寒波が来るまで釘付けにしておく。そこに冬将軍が来たら、後は黙っていてもフランス兵は死んでいく。フランスはこれにやられます。

これをきっかけに今までナポレオンの天下だったのが、ヨーロッパ全体で「なんだあのナポレオンは」と反ナポレオンの機運が盛り上がる。ドイツ人も反ナポレオン機運で盛り上がる。ドイツとフランスは今でも仲が悪い。EU(ヨーロッパ連合)で手を組んだのは第2次大戦後のことで、それまでは基本的にずっと仲が悪い。

ドイツ人は「ナポレオンはオレたちの国を征服して、ドイツをバラバラにした憎い奴だ」と思う。それで「ナポレオンに立ち向かうためにみんなで協力しようじゃないか」というのが1813年です。反ナポレオン戦争です。諸国民戦争またはライプツィヒの戦いといいます。それでナポレオンは負ける。これで一度ナポレオンの治世は終わる。

※ 1813年、イギリス東インド会社が、茶以外のインド貿易独占権を廃止する。

それで皇帝の位を奪われて、あとは国外追放です。しかも戻ってこられないような島流し、そこをエルバ島という。これは地中海にあります。しかしナポレオンは島流しされたあと、こっそりとその島を抜け出します。密偵を放ちながら「オレはまた王に返り咲くぞ」というと、結構仲間が集まって、また皇帝に返り咲きます。しかしそんなに長くは続かなかったから、これをナポレオンの百日天下という。

その百日天下が続くかどうかの天下分け目の戦いが・・・・・・日本でいえば関ヶ原の戦いが・・・・・・1815年のワーテルローの戦いです。地図を見てください。今のベルギーです。全部ワーテルローとか、アウステルリッツとか、トラファルガーとかは地名です。反ナポレオン軍の中心はイギリスです。

そこでナポレオンは負ける。これでほんとに一巻の終わりです。だからこのことは、負けたフランス側から記述するよりも、勝ったイギリス側から記述すべきなのです。しかし、そのイギリスの記述は非常に乏しいです。

※ ナポレオンの敗退は、長期にわたるイギリスとフランスの抗争をイギリスの勝利で終結させた。(高校教科書 新詳世界史B 帝国書院 P192)

※ フランス革命自体、その少し前に起きたアメリカの独立とともに、イギリスの資本家が国際投資環境の実験的な整備のために誘発したのではないかとも思える。(金融世界大戦 田中宇 朝日新聞出版 2015.3月 P79)

※ イギリスが均衡戦略によって欧州の覇権国になれたことは、諜報と金融の国際的な「ネットワーク」を使って、イギリスが欧州大陸諸国の政治を外から操作できたことを意味する。・・・・・・

18世紀後半~19世紀にかけての欧州では、産業革命がイギリスから全欧に広がり、農民が都市労働者に、農奴が市民に転換し、王侯貴族と教会の支配が崩れ、民主主義と資本家の影響力のある国民国家が作られた。この変化が自然に起きたはずはなく、どのような国家体制が効率的か、多くの実験的な発案や実践が行われた。(金融世界大戦 田中宇 朝日新聞出版 2015.3月 P84)

※ イギリスのずば抜けた外交諜報力の源泉は、どこにあったのか。・・・・・・この問題に対する私なりの答えは「ユダヤ・ネットワーク」である。・・・・・・

ユダヤ・ネットワークといっても、関係していたのはユダヤ人の中のごくわずかの金融貿易業者だけだ。当時のユダヤ人の9割以上は、東欧、ロシアで主に農民(農奴)をしていた「アシュケナジー」(ドイツ系)と呼ばれる人々で、彼らはネットワークと関係なかった。(9世紀のハザール汗国で改宗した人々)。商業ネットワークに入っていたのは、環地中海貿易圏の北アフリカ、南欧から西欧に広がっていた「スファラディ」(スペイン系)と呼ばれる、総数が数万人程度の少数派のユダヤ人で、彼らは西欧の多くの国々て弾圧され、各都市の閉鎖居住区(ゲットー)に住みつつも、金融や貿易、財政運営の技能をかわれ、宮廷ユダヤ人として、各国政府にこっそり重用されていた。(金融世界大戦 田中宇 朝日新聞出版 2015.3月 P82)

※ ワーテルローの戦いでのナポレオンの敗北は、スルト元帥の裏切りによる。スルトはビスマルクの母の愛人であった。スルトはその後、フランスの要職に就く。スルトはビスマルクの実の父親だと噂されている。(ロスチャイルドの密謀 ジョン・コールマン 成甲書房 P102)

ナポレオンは、今度は2度と抜け出せないような大西洋に浮かぶ絶海の孤島セントヘレナ島に島流しです。そして10数年後にそこで死にます。しかしこの死に方もいろんな噂がある。死んだ骨の中を現代科学で調べてみたらヒ素が出てきた。ということは毒殺です。そういう噂もある。

こういう噂は、最近パレスチナのPLOのアラファト議長が2004年に死んで、何年かあとに骨を掘り起こしてみたら、やっぱりヒ素が出てきたといいます。「これは病死じゃなくて、殺られたんじゃないか」という記事が新聞に出るぐらいの噂です。人体からヒ素が出てきた。こういうことは単独犯ではできないのです。大がかりな組織の存在をうかがわせます。

この1815年のワーテルローの戦いの時に、イギリス・ロスチャイルド家のネイサン・ロスチャイルドが一芝居を打って、イギリス国債の大半を買い占めます。

まずイギリスが負けたかのように見せかけるため、まず手持ちのイギリス国債を売り、周りがイギリスが負けたと勘違いして同調して売りが売りを呼び国債の価格が下がったところで、今度は一気にイギリス国債を買い占めます。そこでイギリス勝利のニュースが伝わるとイギリス国債は一気に跳ね上がります。そのぼろ儲けした金で彼はイングランド銀行の株を買い、大株主になります。このことによって、イギリス金融界の中心にロスチャイルドがドッカと座るようになります。

※ ネイサン(ロスチャイルド)は八百長ともいうべき取引で、一挙に資産を2500倍に膨らませたといわれています。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P167)

約50年後、スエズ運河を買収する際に、資金源に困った首相ディズレーリが頼ったのも、このイギリスのロスチャイルド家です。

【歴史ミステリー】世界を裏で支配する名家・ロスチャイルド家!

※ 後世の研究者の多くは、五極体制が確立された1820年代に国際金融の世界でのロスチャイルド家の支配権が確立されたとみている。(ロスチャイルド家 横山三四郎 講談社現代新書 P80)

※ 1815年、イギリスが、スリランカ全島を領有する。

※ 1815年、中国の清が、アヘン輸入を厳禁する。

※ 1816年、イギリス使節アマーストが、中国の清に到着する。

※ 1817年、イギリスがインドで、第3次マラーター戦争を起こす。

※ 1819年、イギリス植民地行政官のラッフルズが、シンガポールを買収する。

※ 1820年代、イギリスによる、インド産アヘンの中国への流入が拡大する(アヘン三角貿易拡大)。

※ ヨーロッパはつねに戦争の惨禍につきまとわれてきたが、戦争が恒常化したのは、中央銀行と不換紙幣を通じて軍資金が簡単に調達できるようになってからだ。次の戦争の一覧表は、ご存知のとおり戦費調達を目的に創設されたイングランド銀行の発足直後から始まっている。

1689~1697年 アウグスブルク同盟戦争(ファルツ継承戦争)

1702~1713年 スペイン継承戦争

1739~1742年 ジェンキンズの耳戦争

1744~1748年 オーストリア継承戦争

1754~1763年 フレンチ・インデアン戦争

1793~1801年 革命フランスに対する戦争

1803~1815年 ナポレオン戦争

ヨーロッパでの紛争に加えて、アメリカで2度の戦争があった。独立戦争と1812年戦争である。英国は1689年から1815年までの126年間のうち63年間、戦争していた。2年のうち1年は戦時下にあったということだ。そして戦争と戦争のあいだには戦争の準備をしていた。

これらの紛争にはロスチャイルド・フォーミュラの形跡がありありと見られる。金融のサイエンティストたちはしばしば、戦い合う両方に資金を提供した。勝っても負けても、結果はヨーロッパの「力の均衡」が維持あるいは回復されるだけだった。永続的な戦争の最大の結果は、関係国すべての政府債務が増大したことである。(マネーを生みだす怪物 G・ エドワード・グリフィン 草思社 P282)

そのあとのナポレオンはこれで死んだも同然です。そのあとフランスはどうなるか、また王制に戻ります。ルイ18世が即位します。

※ イギリスが主導する四大国がナポレオンを追放した後、ブルボン王家を迎えて王政復古させたが、これは事実上、イギリス主導の傀儡政権だった。フランスはその後、現在に至るまで、基本的にイギリスに対して劣位的な、持ちつ持たれつの関係にある。(金融世界大戦 田中宇 朝日新聞出版 2015.3月 P79)

これがうまくいかない。「これじゃあ前と何も変わらないじゃないか」と不満が起こり、このあと数十年かけて「やはり王は要らない」ということになる。そして第二、第三の革命が起こっていく。なかなか一度では終わりません。

※ ナポレオン失脚後のフランスの賠償金の貸し付けは、ロンドンのロスチャイルド銀行が担当し、アメリカの南北戦争の際には、ロスチャイルド銀行を中心とするフランクフルトの金融市場が北軍の戦費を賄い、普仏戦争に敗れたフランスの賠償金50億フランを立て替えたのはロンドン、パリ、フランクフルトのロスチャイルド銀行でした。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P169)

以上でフランス革命を終わります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます