命や誕生にかかわるものは、危険である。

神がものごとの創造にかかわるものとされた時代、生殖行為は神がかりなものとされた。女性の月経は恐れられ、男性の性器も恐ろしいものとして祭られた。今もその名残はいたるところに見受けられる。特に初潮を迎えようとする少女は恐れられた。彼女たちは村の日常に災いをもたらさないように、村はずれの小屋に隔離されたりした。

それと同じように、農業の種まきや収穫は、神に触れる恐ろしい行為であった。

死だけが恐ろしいのではない。命が誕生することも、同じ魔力が潜んでいた。

古代人は人間の命だけではなく、動物の命や植物の命も同じように考えた。

命は、人間の力を超えた恐ろしいものである。

命は尊いとばかり言われるが、尊いものは恐ろしいのである。

聖なるものと不浄なるものは紙一重である。

ヒンドゥー教とは聖なるものとして牛を食べないが、イスラーム教徒は不浄なるものとして豚を食べない。しかしそれは同じことである。

命に触れるほどの恐ろしいものは、聖なるものにも、不浄なるものにもなる。

命にかかわるコロナを生みだした人たちには、この恐れがなかった。

彼らこそ一番恐ろしいものではないか。

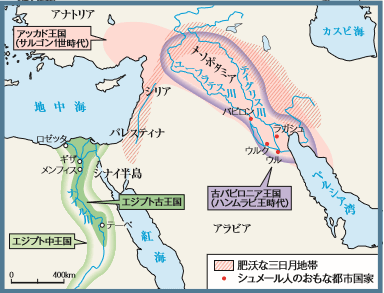

【メソポタミア】 また数千年戻ります。どこに戻るか。メソポタミアです。

メソポタミア文明が栄える地域は、三日月地帯と言われます。ここが非常に豊かな地域です。麦が取れるからです。

でもまっさおとした緑の草原ではない。日本人から見ると「砂漠じゃないの」と思うくらいのところです。この周辺は砂漠です。日本のような緑の多いところから見ると、ここは砂漠のように見えるけど、本物の砂漠から見ると、少しではあれ草がポコポコ生えているぐらいのこの三角地帯は天国のように見える。

砂漠から見たらここは豊かな土地なんです。日本人から見ると寒々とした荒野のように映るけど、砂漠の民からするとここは「蜜がしたたる土地」です。

ここを流れる川が二つ、チグリス川とユーフラテス川です。「川があるところ水がある。水があるところ農耕が生まれ、文明が発生する」という循環です。この二つの川に挟まれた地域が豊かです。この地域をメソポタミアという。「川に挟まれた地域」という意味です。

※(●筆者注) メソポタミアは、南部のバビロニアと北部のアッシリアに別れる。さらにバビロニアは、南部のシュメールと北部のアッカドに別れる。最初に文明が発生したのは、最南部のシュメール地域である。

※ イェリコの文化のすべての側面は、宗教的解説に値するであろう。土器の製法は知られていなかったとはいえ、それはおそらく世界最古の都市(前6850年、6770年頃)であろう。しかし、城塞、巨大な塔、公共の大建造物ーーこれらのもののうちのすくなくともひとつは、祭儀用に構築されたと思われるーーは、後代のメソポタミア都市国家の前ぶれとなる社会的統合と、経済的組織化をあらわすものであった。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P78)

※ メソポタミア南部のバビロニア地方に最初に人々が定住したのは前5000年頃であった。ウバイド文化期(前5000年~3500年頃)のはじまりである。(シュメル 小林登志子 中公新書 P15)

【シュメール人】 一気にまた今から7000年前に戻ります。紀元前5000年ころです。

この地域で初の文明が起こります。それをつくった民族はシュメール人。発音しか分かりません。どんな民族なのかわかりません。シュメールというのは地域名でもあります。メソポタミアの海に近い南部を指します。そこに住んだのがシュメール人です。

※ シュメール人は民族系統不詳だが、シュメル語は日本語と同じ膠着語(こうちゃくご)に分類されている。(シュメル 小林登志子 中公新書 P18)

※ 欧米の学者が「シュメール王名表」とよびならわしているテキスト群がある。各都市につたわる伝承もとにして、ウル第三王朝時代(前21世紀)に成立したらしい。テキストには、各時期に南部メソポタミアでもっとも力をもった諸王朝、諸王の年数が羅列されている。

ひとつの時期にひとつの都市が南部メソポタミアを支配していたという前提があって、じっさいには並びたっていた複数の王朝も、あたかも継起したかのように叙述されているのである。・・・・・・これらを「シュメール王朝表」とよんだ。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P165)

※(●筆者注) 時代区分は次の通り。

ウバイド文化期 ・・・前5000~前3500

ウルク文化期 ・・・前3500~前3100

ジェムデト・ナスル期・・・前3100~前2900

初期王朝時代 ・・・前2900~前2335

第Ⅰ期 ・・・前2900~前2750

第Ⅱ期 ・・・前2750~前2600

第ⅢA期・・・前2600~前2500

第ⅢB期・・・前2500~前2335

アッカド王朝時代 ・・・前2334~前2154

ウル第三王朝時代 ・・・前2112~前2004

イシン第一王朝時代 ・・・前2017~前1794

バビロン第一王朝時代・・・前1894~前1595

カッシート王朝時代 ・・・前1500~前1155

新アッシリア帝国時代・・・前1000~前609

新バビロニア時代 ・・・前625 ~前539

(●筆者注) ウバイド、ウルクはともにメソポタミア南部(シュメール)の地名。

25イラクの旅10.wmv

【ジッグラト】 国の始まりは中国とほとんど同じです。小さな都市の形をとる。これを都市国家という。あとで言うギリシアもそうです。都市の周りを城壁で囲みます。そのはじまりは巨大な神殿の出現です。

この神殿がジッグラトという高い塔です。神様はなぜか高いところが好きです。日本の神様だって鯉のぼりののぼり竿は、もともとは神様が降りてくる竿です。この神様はそういう高いところから降りてくる神です。

ジッグラトとは聖塔と日本語では訳します。その塔のてっぺんに神の住まいを作る。神様が住むところが神殿です。だから塔の上には神殿があります。イラクには古代都市国家ウルのジックラトが復元されています。

※ ウバイド期(前5000~前3500)のもっとも重要な新しさは、まさに巨大な神殿の出現にある。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P82)

※ 都市には神殿が集中的に建設される区域がある。ここに段塔すなわちジグラトをもつ主神殿が建てられ、それは市壁の外からもよくみえたであろう。この建造物がバベルの塔として旧約聖書に伝えられた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P231)

※【ウルク文化期】

※ ウルク文化期(前3500~3100年頃)に、都市文明成立の時期を迎える。ことにウルク文化期後期になると、支配階級や専門職人や商人が現れ、巨大な神殿が造られ、文字が発明され、新しい美術様式などの都市文明が開花した。(シュメル 小林登志子 中公新書 P17)

※ シュメールの都市国家は都市神(都市を守護する最高神)を祀る神殿を中心に形成された。神殿は都市の中心に位置して、ほとんど場所が変わることはなかった。

シュメルの都市国家のなかで最も古いエリドゥ市(現代名アブ・シャハライン)では、都市神エンキ神の神殿がウバイド文化期(前5000~前3500)からウル第三王朝期(前2112~前2004)まで、同一の場所で連続して建てかえられ、時代を追うごとに拡大されたことが発掘によってわかっている。

ウルク市(現代名ワルカ)でも神殿は都市の中心部にあり、ウルク文化期後期にはコーン・モザイク(頭部を彩色した粘土製あるいは石製で円錐形の釘を使ったモザイク)で美しく装飾された巨大な神殿が建てられていた。・・・・・・

都市の中心には神殿があり、その外側に人々の居住地区があった。ウル市から前2000年紀前半の居住地区が発掘されたが、雑然として、都市計画があったとはとうてい考えられない。住宅は中庭に面して部屋を配置する現在の西アジアで採用されている住居と同様である。(シュメル 小林登志子 中公新書 P18)

※ 前四千年紀末ウルクが大都市に成長した時代に、聖域地区には巨大な神殿群が建設されていた。いっぽうで、確実に王宮と呼べる建物はまだ発見されていない。したがって、現在さかんに行われている説は、シュメールでは神殿組織を中心として都市が成立し、そしてはるか後代になって、はじめて世俗的な王権が神殿を圧倒したというのである。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P237)

(●筆者注) 前四千年紀とは、前4000~前3001年のこと。以下同じ。

※【古代マヤ】

※ (古代マヤでは)神殿ピラミッドや広場では、さまざまな国家儀礼が執行され、多くの群衆によって参加・共有された。つまり、古典期マヤ国家には、劇場国家的な側面が存在したのである。先祖崇拝、即位、後継者の任命、神殿の落成や更新、暦の周期の終了記念日などの儀礼において、王や貴族の劇場的パフォーマンスを通して伝達、強化される宗教は、国家を統合するうえで需要であった。広場を埋めつくした群衆は、高い神殿ピラミッドを昇り降りする、盛装した王の晴れ姿を目撃したであろう。・・・・・・王は、宗教儀礼や儀礼的踊りにおいて雨の神をはじめとする神の仮面、衣装、装飾品を着用して、しばしば神の役割を演じた。コパンの「石碑H」には、若いトウモロコシも神の衣装を身につけた13代目王が表象されている。・・・・・・放血儀礼は、みずからの血を神々や祖先に捧げる自己犠牲であり、黒曜石製石刃、ジャガーの骨、サメの歯やアカエイの尾骨などで、男性はみずからの男根や耳を切りつけ、女性は舌などから出血した。神聖王の血は、神々の恩恵や支持を得るために特別な機会に神殿内で捧げられたのである。・・・・・・球技場は、国家儀礼や政治活動と密接に関連した重要な施設であり、少人数の二チームが球技を競った。・・・・・・球技者は貴族であり、王が球技に参加することもあった。・・・・・・重要な祭礼では、負けチームまたはそのキャプテン、あるいは戦争捕虜が人身供犠にされる場合もあった。(古代マヤ 石器の都市文明 青山和夫 京都大学学術出版会 P101)

※【原始民主政】

※ イコブセンという人は、メソポタミア文明の初期の時代に、「原始民主政」というものがあったという説をとなえました。それによるとシュメールの都市国家形成期には、民会と長老会とがあり、ふだんの政治は長老会の決定によっておこなわれましたが、国家全体の運命を左右するような決定の場合には、民会が招集されて議論がなされたといいます。民会は軍事上の義務を遂行する人々の集まりだということでありますから。ギリシアの市民、中国の国人の集会に相当します。のちに君主の権力が強くなると、オリエントでは民主政がなくなってしまいます。専制国家といっても、最初から君主の権力が大きかったと考えるのはおかしなことです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P65)

※ 君子権力が強化されるのは、こういう民衆の集落を権力の下に組織したときです。そういう一つの画期として、春秋時代の中頃、民衆が農村から都市の内部に移ったときがあげられます。こういう現象はギリシアでは集住(シノイキスモス)といい、ギリシアでも中国でも兵制改革が原因で、民衆が軍隊の中核になり、歩兵として集団で戦うようになったのがきっかけです(それまでは支配層が戦車を馬にひかせて戦っていたのです)。これから民衆が政治上重要になり、ギリシアでは民主政が進むのですが、中国では都市を支配していた君主が民衆の軍隊を掌握し、君主権力が強化されて乱世を勝ち抜くようになります。これが東洋と西洋とのわかれめだともいえます。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P66)

※ 民衆の無権利の上に立つ専制政治などというものは存在しないのです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P75)

【血のつながらない神】

政治は政りごと(まつりごと)です。昔は神を祭ることだったんです。

そしてその神様が神殿とその周りの地域を守ってくれる。そう信じた人たちが都市に住み、周りを城壁で囲む。こうやってやっとひと安心するのです。「神が守ってくれる上に、オレたちは城壁までつくった。これで敵が攻めてきても安全だ」と。

「神に守ってもらうこと」が国家の一番最初にあるわけです。守ってもらおうと、神に祈りを捧げるわけです。その代表者が王なのです。だからその祈りが通じないと、王は責任をとらされて殺されることもあったわけです。そのような王がいつから絶対的な力をもつようになったのかははっきりしません。

ここでは絶え間ない敵が想定されていたのです。そういう敵の中にいる人間だからこそ、集まって住まないと不安で不安で仕方がない。敵がいるから城壁をつくります。平和なところでは壁をつくりません。このとき人間の敵になっているのは獣ではなく人間です。人間が人間の敵になっています。壁ができるのは、人間と人間が争うところ、神と神が争うところです。つまり戦争があるところです。

今から1万年前に、人間は南アメリカ大陸の南端に到達し、他に行くところがなくなりました。「そんな敵がいるところにオレは住まない」と言っても、他に行きようがなく、周りのどこかに敵がいるわけですから、1人で暮らしてもますます自分が不利になるだけです。1人の人間はすぐに敵に襲われてしまいます。孤立したら人間は終わりです。だから多くの人間が集まって住むしかない。そして神様に守ってくれるように、すがるしかなくなる。

それまでは「神様は人間を守るためにある」、つまり「神様は人間のためにある」と考えられていました。そんなの当たり前だと思うかも知れませんが、しかしここから「人間は神様のためにある」と逆転していきます。先のことをいえば、それが一神教の発生につながるのです。なぜそんなことが起こるのでしょうか。

※ 原初の人間は、いわばエンキの生気やラグマ双神の血のような神の原資をわけもっていた。これは、神の存在様式と人間の状態のあいだに越えがたい距離がなかったということを意味する。人間が、食事と衣服の世話を何よりも必要とする神々に仕えるために創られたということはたしかである。祭祀は神への奉仕と考えられた。しかし、人間は神の召使いであるとしても、神の奴隷ではない。供犠とは、本来、供物を捧げ、表敬することなのである。・・・・・・

神々は宇宙の秩序に対して責任があるので、人間はその命令に従わねばならない。なぜなら、それらの命令は世界と人間社会の双方の機能を保証する規範、「天命」にもとづいているからである。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P98)

(●筆者注) それまで「神々とは人間の意志に従うよう威嚇され強要される存在であった。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P61)」ものが、「人間が、食事と衣服の世話を何よりも必要とする神々に仕えるために創られた」と逆転していきます。「神は人間のためにある」から「人間は神のためにある」と。こうやって神の力が絶大になっていきます。そのことは絶大な神のもとでの王権の強化につながります。

※(●筆者注) われわれの日常が「命の保存」に向かっているとすれば、それを突き破るものとして、非日常の世界には、シャーマンには「死の衝動」があり、戦士には「破壊の衝動」があります。この二つのナマの衝動が「日常」に持ち込まれると、秩序だった日常のエネルギーは破壊され、異常で強力なエネルギーが発生します。そして日常のなかに、抑えきれない宗教的感情の横溢が起こります。さらにその宗教的な高揚は、戦士の心と共鳴します。このスイッチを手にしたものが「王」です。国家を守るためであった「神の力」が、戦闘的で破壊的な力をもつようになります。

このことは現代でも戦争時に起こることと同じです。それはまず悲惨な破壊をもたらします。

この神殿に祭られたのは祖先神ではありません。そこが中国と違うところです。中国のような祖先神はどこに行ってしまったのか、それはよく分かりません。シュメール人は、中国人の宗族のような血縁組織を残しません。この社会は氏族社会の血縁の枠を越えて、それらが連合した部族社会の域にまで達していたようです。その形成過程で、中国の宗族のような血縁組織は発展をやめてしまったのでしょう。

その代わりに、中国の「天」に相当するような、血のつながらない神が出現します。

※ まず、三大主神があって、ついで三天体神がある。・・・・・・いくつかの宗教伝承は、その最初の意味が失われる過程にあったことがわかる。アン、エンリル、エンキの三大神の場合にも、その過程が認められる。第1神は、その名(アン=空)が示すように天空神である。アンはこの上ない至上神であり、万神中もっとも重要な神のはずであったが、すでに暇な神の兆候を呈している。アンより活動的で現実的なのは、大気神エンリルと、「大地の主」、「礎」の神エンキである。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P95)

※ シュメールの三天体神とはナンナースエン(月)、ウトゥ(太陽)、金星と愛の女神イナンナである。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P104)

約1万年前に農耕がはじまり新石器時代に入りましたが、そこではひろく祖先崇拝が見られました。人間が血縁関係に基づいてある種の社会集団を形成することはよくみられることです。氏族社会というのはそうした社会でした。

しかしその祖先崇拝の信仰は、中国以外の地域では、国家を統合する以前に、他の信仰によって取って代わられたようです。もちろん祖先崇拝自体が消滅したわけではありませんが、国家的理念にまでは高まらなかったようです。

※ アイルランドからマルタ島、エーゲ海諸島まで、巨石記念物を作った人々にとって、先祖との儀礼的交わりがその宗教活動の要を成すのに対して、古代近東や中央ヨーロッパの原歴史的文化においては、死者と生者の分離がきびしく定められていた。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P175)

※ 無理をしなければ、血がつながった神を信じるようになるのが当たり前です。・・・・・・赤の他人、血のつながりのないよそ者を神に持ってくるとか、いま住んでいるところとは別の世界に本当の世界があると信じるとかは、現実がよほど堪え難く、現状によほど不満な連中じゃないと思いつかないんじゃないでしょうか。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P80)

続く。

【王権の発生】 この神の言葉を聞くことができる人・・・・・・(そんなのウソだろうと思わないでください、そう信じられてきたという話をしているんです)・・・・・・これが王になる。

だから王の原型は、神様の言葉を聞ける神官です。そして神様は神のしもべである王の言葉しか聞かない。神の言葉を聞けたら王になれる。そこで最高神官は神の代理人となりやがて王となります。神様の権威によって王様が発生するということです。

※ (インドでは)領域国家を形成した叙事詩時代(前6世紀~前5世紀)になると、しだいに政治組織が複雑になり、これにともなって、王侯に専属するバラモン祭司(プローヒタ)の勢力が増大した。彼らは祭典と呪文を独占し、王の戦勝や治績を、すべて司祭の行う儀礼の効果であり、霊威(魔術)の結実であると主張して、その特権を独占するようになった。

王がその神聖な権威を社会的に承認されるためには、バラモン祭司の保証がどうしても必要となったのである。

この点では、神政政治を行うバビロニア王が、祭司階級から保証を受けなくてはならなかった古代メソポタミアの領域国家に類似している。ただ、インドにおける王権は、エジプト、メソポタミアのそれにくらべて、はるかに微弱であった。(世界の歴史6 古代インド 佐藤圭四郎 河出書房新社 P139)

※ メソポタミアの都市国家の政体は、祭政一致の専制王権であった。国家の主権者は国家の最高神であり、国家の君主は、主権者である最高神によって任命された神の代理人であって、国家の重要な役職は祭祀階級に独占されていた。・・・・・・

メソポタミアのばあいには、都市国家時代に神殿祭司層がおおきな権力をもったため、その伝統が領域国家の時代にも存続し、神政政治を行うバビロニア王は、祭司層によって、正当な神の代理者であるという保証を受けなければならなかった。整った官僚機構と強勢な祭司層に支持された王権が強大であった点が、ギリシャ、ローマとはちがっている。・・・・・・

(インドでは)むしろ王権は、呪術的な霊威をもつバラモン種姓によって制約された。メソポタミアやエジプトの君主が神の代理人というかたちで人民に君臨したような強力な王権が、インドには欠けていたことが特色としてあげられる。・・・・・・(世界の歴史6 古代インド 佐藤圭四郎 河出書房新社 P364)

【戦争】 メソポタミアのような多くの民族が衝突するところでは、氏族同士のはてしない戦いのあいだに、それぞれの氏族が崇めていた血縁的な神が殺されていくことは考えられることです。そして多くの氏族が混じり合って国家を形成していくときには、ある特定の氏族とだけ血のつながった神よりも、まったく別の血のつながらない神や、遊牧民的な「天」を崇めた方が、全体を統合するためには好都合だったと考えられます。

※(●筆者注) この地域はもともと遊牧社会です。ここでは女性的な農耕民の文化よりも、男性的な遊牧民の文化の影響が強かったようです。それが女性的な血のつながりよりも、男性的な「天」に向かう信仰が強くなり、それが神殿を高い所につくろうとするジッグラトの建設につながったと思われます。

この地域では、日本の場合のように、天皇家の祖先神のもとに、各地の豪族の祖先神(氏神)が血縁関係に組み入れることによって国家を形成する、ということは起こりませんでした。ここは部族同士が戦い、その神々同士が戦う世界です。

※【戦士としての王】

※ 筆者(青山和夫)は、戦争が先古典期マヤ文明や王権の形成の重要な要因のひとつであったと考える。偉大な戦士としての王の功績は、王権をさらに強化したことであろう。(古代マヤ 石器の都市文明 青山和夫 京都大学学術出版会 P56)

※【ペルセウスとアンドロメダ型の神話】

※ (日本のスサノオノミコトによるヤマタノオロチ退治)の神話には、王権誕生をうながした論理が、簡潔に表現されています。土地の首長アシナヅチ夫婦は、ヤマタノオロチの存在を怖れています。この大蛇は自然の奥に隠された力をあらわしているもので、毎年の祭りに人間を食べにやってくる「人食い」です。・・・・・・激しい戦いをとおして、スサノオは「人食い」であった大蛇を倒すことができました。すると大蛇の持ち物であった「人食い」の特性は、スサノオの所有に移ることになり、彼は新しいタイプの、社会の中にいて自然権力を体現する者になることができるのです。このとき首長からは娘が差し出され、結婚がおこなわれます。古代人の思考では、食べることとセックスすることは一つです。スサノオは土地の首長の娘を性的に食べることによって、二重の意味で「人食い」としての王の特質をあらわしてみせています。さてこのとき、スサノオが倒した大蛇のお腹から、すばらしくよく斬れる剣があらわれた、というところが重要です。この剣こそ、社会の内部に持ち込まれた自然権力そのものを象徴するものだからです。(カイエ・ソバージュ2 熊から王へ 中沢新一 講談社選書メチエ P196)

※ 宗教の歴史は、古い風習を新しい理性と和解させるためのーー不合理な慣習に確固たる理論を見出すためのーー長年にわたる試みの歴史である。・・・・・・神話のほうが風習よりも現代に近いものである。(初版金枝篇 下 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P71)

※ いかなる民族であれ、それがある風習を守るのは、かつて神話的な存在がしかじかの行いをしたと語られているからではない。むしろその逆であって、すべての民族は、自分たちがある種の風習を守っている理由を説明するために、神話を作り出すのである。(初版金枝篇 下 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P158)

古事記 4 ~八岐大蛇~ヤマタノオロチ

※(●筆者注) 一人の英雄が、怪物に人身御供にされる女性を助けるため、その怪物と戦い、勝利を得たあとその女性と結婚し、地域の支配者となるという神話は、ギリシャ神話にあやかって、ペルセウスとアンドロメダ型の神話といわれ、ギリシャだけではなく、世界の各地に分布している。日本神話ではスサノオによる八俣の大蛇退治がそれにあたる。

ノルウェー王朝史ともいうべき『ヘイムスクリングラ』にも似た話がある。これは13世紀にアイスランドの史家スノッリ・ストゥルルソンという人物によって書かれたノルウェー王朝史である。 ノルウェーを統一したハラルド美髪王(在位860~933)についてこう書かれている。

ハラルド美髪王がまだ国土を統一する以前のこと、 ホルダランドの王(部族の長)にギュザという娘があって、美人の聞こえが高かったため、ハラルド美髪王(このときはまだハラルド王)は、この美女を妃に迎えたく思い、使者をやって意向を伝えさせた。ところが、娘のギョザは、いくつかの地方の国しか支配していない王を夫にもつためにみずからの純潔を捧げる意志はないと答えた。そしてこう言うのであった。

『もしも全ノルウェーを支配下におき、ノルウェーを自由におさめることをわたくしめのために成し遂げてくださいますならば、王の正式の后となることに同意いたしましょう』(「ヘイムスクリングラ -北欧王朝史- 1」P147~148 北欧文化通信社)

ハラルド美髪王は、全ノルウェーを平定するまでは決してこの髪をけずらぬ、という誓いを立て国土統一に邁進した。そして約10年後に見事ノルウェーを統一したのである。 そこで沐浴し、髪をけずると見違えるほど美髪の好男子となった。それが「美髪王」の名前の由来である。 ギョザ姫は、喜んでハラルド美髪王の妃になった。

ここでは、美女(ギョザ)は怪物の生け贄とされる女性ではないが、 自分の嫁入りの条件として国土統一を要求することは、 美女そのものが英雄が戦うべき怪物をつくりだしているということができるのであり、 事実、ハラルド美髪王は海に陸に敵対勢力と戦い、彼らを退治していくのである。

ここでは、王が美女を手に入れようとしたことが発端となって、国土統一が成し遂げられ、王権が確立されたことが端的に語られている。美女と国家は同じなのである。つまり、女神と合体することと、国家統一は同じことなのである。恋愛による内的な性エネルギーが、外的政治エネルギーへと昇華されたのである。 ハラルド美髪王の話はノルウェーにおける英雄の誕生である。女性の処女性を神に代わって手に入れようとするものが英雄である。 これらの英雄によって国家が形成される。

※ (アメリカ・インディアンの)ボーニー族のスキディグループの「夜明けの明星の儀式」がある。・・・・・・まず誰かが夜明けの明星から、儀式をやってほしいという連絡を受けとる。これは明星が現れて、若い女性を捕らえてくるようにと命じる夢を、だれかが見た時である。夢を見た男は、友人数名と敵のキャンプの近くで様子をうかがい、夜になって金星が夜空に現れた後、12歳から20歳までのあいだの女を、ひとり捕らえて帰ってくる。・・・・・・(捕われた)女性は東を向いて4本の横棒に足をかけてのぼらせられ、開いた両手両足が高い横棒と、下から4本目のヤナギの横棒に、しばりつけられる。・・・・・・女性を捕らえてきた男(一説には神官)が、東から弓矢を持って登場し、心臓を射る。神官が石のナイフで胸腔を開き、その血を自分の顔に塗る。野牛の心臓と舌が死体の下で焼かれ、それに犠牲の血がかかるようにする。・・・・・・男も女も子どもも全員が犠牲に矢を射こみ、全員犠牲者のまわりを4回まわって村へ帰る。・・・・・・このあと、村では数日の間ごちそうと、踊りと、乱交が続いた。このスキディ族の儀式は、世界が破壊されないで続くようにという願望から出ている。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P177)

これで終わります。ではまた。

※【初期王朝時代】(前2900~前2335)

※ (ウルク第一王朝の5代王の)ギルガメシュは、ほぼ、うたがいなく実在した。・・・・・・ギルガメシュが生きたのは、前三千年紀(前3000~前2001)の前半、初期王朝Ⅰ期(前2900~前2750)の終わりないしⅡ期(前2750~前2600)であろう。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P169)

ギルガメシュは、初期王朝Ⅲ期(前2600~前2335)には、すでに神格化されていた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P171)

※ 前2900年頃に始まる初期王朝時代(前2900~前2335)は先サルゴン時代ともいわれ、シュメルの有力な都市国家が分立していて、覇権、交易路や領土問題で争った。

古代ギリシアのポリス社会(前8~4世紀頃)や中国の春秋戦国時代(前770~403年、前403~221年)の都市国家と同様に、シュメルでも都市国家が抗争を繰り返した。(シュメル 小林登志子 中公新書 P18)

※ 最古の粘土板記録が成立したウルク後期の最末期(おそらく前3100年ころ)から初期王朝期Ⅲ期の終わり(前24世紀中ごろ)までが、シュメール人による都市国家時代である。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P165)

※ 古代メソポタミアは都市社会であったが、それは農業に支えられていた。都市には、農業とはかかわりない職業をもつ人びとだけが住んでいたのではないであろう。大土地所有者はもちろんのこと、都市の周囲にひろがる耕地を耕す農民たちも、多く都市で生活していたはずである。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P240)

有名な都市国家として、ユーフラテス川下流のウルがあります。紀元前2700年頃には、そこにウル第一王朝ができます。今は砂漠ですが、当時は河口が近く水があったようです。まだこの時代には都市国家を併合した領域国家はできません。バラバラの都市国家同士が覇を争っています。それはまだ小さな都市国家です。

国ができる時には必ず神様が発生します。まず「神様によって守られる都市」、これが国家です。守ってくれる神がいない都市は恐くて恐くてとても住めない。国家と神は深いつながりがあります。

※ 初期王朝時代第Ⅰ期(前2900~前2750)には、都市国家間の戦争が頻繁にあったことから城壁の内側に人々が住むようになり、

初期王朝時代第Ⅱ期(前2750~前2600)も戦争が続く状態は変わらなかった。

初期王朝時代第ⅢA期(前2600~前2500)にはキシュ市(現代名ウハイミル)のメシリム王がラガシュ、ウンマ(現代名テル・ジョハ)両市間の争いを調停するほどの勢力を示し、

初期王朝時代第ⅢB期(前2500~前2335)においては両市の約100年にわたる争いがラガシュの王碑文に詳細に書かれている。(シュメル 小林登志子 中公新書 P22)

※ 王朝表によれば、シュメールを支配する王権はウルクからウルへうつった。このウル第一王朝で最初の王として言及されているのはメスアンネパダである。・・・・・・メスアンネパダはほぼ前三千年紀の中ごろ、初期王朝Ⅲ期(前2600~前2335)の人物かもしれない。

とすれば、彼の時代(前三千年紀の中頃)と、(ウルク王の)ギルガメッシュや(キシュ王の)アガが生きた時代(前三千年紀の前半)とは、かなりの年数のひらきがあると思われるが、その間の歴史については、まだわからない。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P171)

※ 都市ラガシュでは、初期王朝Ⅲ期(前2600~前2335)の中ごろにウル・ナンシェなる人物が王位についた。・・・・・・ラガシュは、境界をなす土地をめぐって隣のウンマと抗争をくりかえしていた。・・・・・・

人びとにとって、この世の出来事は、神々の意図のあらわれであった。支配者は神々によって庇護され、神によって支配権を与えられる。彼は都市神の代理として対立都市と戦争を行うのである。・・・・・・

全土の神たるエンリル神が、ラガシュの都市神ニンギルスとウンマのシャラ神のあいだの境界を画定し、そしてキシュ王が彼の都市神イシュタラン神の命によって土地を測り、国境を示す石碑をおいたという。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P176)

※ (都市ラガシュの最後の王ウルイニムギナは)、おそらくクーデタで支配権を奪った約1年後、「ニンギルス神が36000人の(ラガシュ市民の)なかからウルイニムギナ(を選びだし、彼)にラガシュの王権を与えたとき」、

ウルイニムギナは、このような状況を打ちやぶるべく、「支配者の家、耕地の主人にニンギルス神をおいた。支配者妃の家、耕地の女主人にバウ神をおいた」。

また、各種の税を軽減し、強者から弱者を守り、ラガシュに自由をもたらした。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P180)

※【遊牧民】

※ シュメル人はアッカド人とともにカラム(国土)に住んで農業を営み、都市生活を謳歌した。カラムは豊饒な世界であったが、周辺地域はクルと呼ばれた荒れ地であって、農業はままならず、遊牧しながら天幕(テント)に住み、貧しかった。そのためにシュメル人はここに住む人々を蔑視していた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P184)

シュメル人もまた自分たちと生活習慣のちがう周辺諸民族を獣並みに貶め、自らを文明に浴した人間として高めていた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P187)

古くから共存していたアッカド人は別として、シュメル人にとって、ほかの人々は蛮族であり、追い払うべき勢力でしかなく、共存はありえなかった。(シュメル 小林登志子 中公新書 P194)

【文字の発生】 こういう都市国家が文明をつくります。その一つの重要な条件が文字の発生です。

中国はかなり早くから文字を発明し、さらに文字を書く紙を発明した。でもこのあたりは乾燥地帯だから木がなく紙が発明されません。だから文字は粘土に書く。書くというより、粘土板に刻むんですね。ギザギザをつけて。こうやって書かれた文字を楔形文字といいます。楔はくさびと読みます。粘土を板状にして、それに△□みたいな模様を押す。これが文字になる。

【週7日制】 1年は人間が決めたわけじゃない。これは太陽の運行だから。1ヶ月も人間が決めたわけではない。これは月が地球の周りを回る周期だから。

でも1週間は人間が決めたものです。7日である必要はない。6日でも、10日でも本当はいいんです。

では誰が決めたか。はっきり歴史に現れてくるのは、彼らです。7日区切りの人間の生活をリズムとして採用する。1週間はここから発生して、それがキリスト教の母体である旧約聖書に取り込まれます。

明治になるまで日本には1週間の制度はありません。だから日曜休みもありません。代わりに多くの祭日がありました。日本に1週間ができたのは、明治政府がヨーロッパの制度の多くをマネしていったからです。ヨーロッパが1週間は7日としていたから、明治政府がそれをマネしたのです。

ヨーロッパの核には宗教があります。それがキリスト教です。キリスト教の聖典である旧約聖書に1週間7日の観念が組み込まれるのは、ここにルーツがあります。

※ 前24世紀の中ごろに、(都市国家ウンマの支配者)ルガルザゲシによってシュメール諸都市が軍事占領された。1000年近く続いた都市国家体制が終わったのである。

(メソポタミア南部のシュメールにある都市国家)ラガシュでは、(そのラガシュ王の)ウルイニムギナの治世5年目には人びとが戦闘にかりだされている。ウンマの支配者ルガルザゲシが、対ラガシュ戦争を再開したのである。その数年のち、彼(ルガルザゲシ)の軍勢はラガシュに侵入した。ある碑文は、ラガシュが敗北し、大掠奪を受けたことを驚くほど率直に認めている。

王朝表は、ルガルザゲシはウルクの王であり、25年治世したと述べている。彼はウンマの支配者として出発して、のちウルクやウル、ラルサなどを征服したのである。彼の碑文には、全土の神たるエンリル神の委任によって広大な領土を支配するというイデオロギーが明確に表現されている。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P181)

【アッカド王国】(前2334~前2154)

こういうシュメール人の国家は、500~600年で別の民族に滅ぼされます。日本のように四方を海で囲まれた国とは違い、陸づたいに山からはAという民族、川の向こうからはBという民族、海からはCという民族が次々にやってくる。言葉も違うアッカド人という人々が侵入する。シュメールの場合と同じように、アッカドという言葉も地域名です。シュメールの北側の地域をアッカド地方といいます。

シュメール人はどういう人だったか全くわからない謎の民族ですが、アッカド人はセム系だといわれます。セム系・ハム系は聖書でよく出てきます。セム系は大まかにいうとアラビア人です。昔はハム系がエジプト人とされていましたが、今では大きくセム系の中に入れられます。

このアッカド王国の征服は紀元前2400年頃です。このセム系アッカド人の王サルゴン1世によって、シュメール人の都市国家の分立状態は終わり、メソポタミア地方がはじめて統一されます。

※ セム語族の源郷はアラビア半島南端の地、現在のイエメン共和国といわれている。この地からバビロニアに東方セム語族に属すアッカド人が入ってきた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P171)

※ バビロニアにおいては、シュメール人は南方、アッカド人は北方に住み分けていたようだが、両者は二分されていたのではなく、混在もしていた。シュメール人とアッカド人の間には民族対立はなかったのであろうか。・・・・・・どうやら深刻な民族対立はなかったようだ。シュメルの都市国家はアッカド人サルゴン王に切りしたがえられたが、これも民族対立に起因するものではなかった。シュメール人とアッカド人はともに都市生活をし、神を崇拝し、文化を持つ民であって、共存していた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P183)

※ (シュメール地域のウルク王の)ルガルザゲシは、北方アガデ(アッカド)の支配者サルゴンに倒される。ここにアッカド王朝がはじまる。セム人による統一王朝であった。・・・・・・

伝承によれば、キシュ王に仕えていたサルゴンが独立して、アガデ(アッカド)を建設したという。アガデ(アッカド)がキシュ近くにあったことはたしかであるが、正確な位置はまだわかっていない。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫 中央公論社 P182)

※ シュメルの都市国家の分立状態を終わらせ、メソポタミア南部にはじめて統一をもたらしたのはアッカド王朝(前2334~2154年頃)の初代サルゴン王(前2334~2279年頃)であった。・・・・・・東方セム語族に属すアッカド人がいつメソポタミアに入ったかは不明だが、シュメル人とは民族的な対立はなかったようだ。(シュメル 小林登志子 中公新書 P25)

※ 「サルゴン王伝説」に語られているところでは、サルゴンの母は子供を産んではいけない女神官であったようだ。母はひそかにサルゴンを産み、籠に入れてユーフラテス河に流したという。祝福されない赤子の運命は河の神の「神明裁判」に委ねられ、その結果は「吉」と出、赤子の運命は好転した。アッキという名前の庭師に拾われ、その後キシュ市のウルザババ王の酒杯官となり、やがてサルゴンは王権を簒奪した。ウルザババはそうなることを見越していたようで、サルゴンを暗殺しようと企てたが失敗した。

河に流されたサルゴンの話は、アケメネス朝ペルシアの初代王キュロス2世(前559~530年)、イスラエル人の「出エジプト」を指導したという伝説の人モーセ、そして「ローマ建国伝説」の双生児ロムルスとレムスなどにまつわる「捨て子伝説」の最古の例である。(シュメル 小林登志子 中公新書 P173)

※【王の聖婚】

※ ウルクの守護神イナンナは羊飼いドゥムジと結婚し、ドゥムジは、それによってウルクの支配者となる。・・・・・・シュメール王は、のちにアッカド王がそうであったように、イナンナと聖婚するドゥムジの化身である。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P104)

※ 最古の文学者エンヘドゥアンナ王女はアッカド王朝(前2334~2154年頃)初代サルゴン王(前2334~2279年頃)の娘であった。・・・・・・

エンヘドゥアンナ王女はアッカド人であるが、・・・・・・ウル市の月神ナンナ神に仕えるエン女神官であった。エン女神官の最も重要な役割の一つは「聖婚儀礼」への参入であって、ウル市の新年祭ではナンナ神の配偶神ニンガル女神の名代であった。・・・・・・

古来我が国で未婚の内親王が斎宮(いつきのみや)として伊勢神宮に仕えたように、王家の女性が神に仕えることは、時の王権の安泰を願うことでほかにもありえた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P196)

※(●筆者注) 女性にとって、結婚は神に食べられに行くことと似ています。しかも結婚相手の男性を「白馬にのった王子様」に見立てたりします。貧しいシンデレラは白馬にのった王子様に見初められて結婚し、幸せに暮らしました。女性は自らそのことを待ち望みます。女性にとって、結婚の最高の形は国家との結婚だったのです。国家も神秘性をもつ女性を手に入れることによって成立します。このようにして国家は女性を取り込んでいきます。

性行為と似た農耕という行為によって成り立つ国家は、王の結婚は国家の繁栄をもたらす象徴でした。王の性行為と王子の誕生は、豊かな農産物の実りと同じ意味をもっていました。

でも日本には「かぐや姫」のように白馬にのった王子様と結婚したがらない女性もいます。このことはもっと深い問題でしょう。

このように農耕は国家の発生と深く結びついています。

農耕により、それまで食い止められていた王の発生と国家の誕生が促進されます。その前提には性行為が特別な意味をもちはじめ、急速にクローズアップされてきたことがあります。性行為は繁栄の象徴であり、王と国家は女性を通じて、その性行為という繁栄の象徴を取り込むことにより、国家として認められたのです。

いまでも女性を「畑」、男性を「種」として性行為を比喩的に語ることは、普通に行われています。そのことの意味は実は国家にまで通じるものです。

人間が本能としての発情期を失い、精神作用によって性行為を行うようになって以来、男性にとって女性は神秘性を帯び、神がかり的なものになっていきます。そこにエロティシズムとオーガズムが発生します。

そのことは国家の成立まで通じています。そのような神秘性の連鎖が国家をつくりあげるのです。

※(●筆者注) エロティシズムの興奮は、宗教的法悦感と似たものをもっていますが、そのことをまともに取り上げて論ずることには、何か不謹慎なことでもしているかのような、居心地の悪さがあります。しかしこの両者は人間に特徴的な感情であり、非常に似た精神作用です。そのメカニズムも似かよっています。

そのことは人間が発情期を失い、性的興奮を本能によってではなく、知的な精神作用によって生みださねばならなくなったことと関係しています。さらにそのことは、人間社会における国家の発生とも関係しています。国家は、神とも女性とも関係しているのです。建国神話に必ず出てくるものは、この二つ、神と美女です。変形してこれが一つになると、女神になります。

エロティシズムは、性的欲求の源であるだけではなく、宗教を生みだし、国家を生みだす源泉です。「英雄、色を好む」ことも、これと関係があります。英雄は、色を好み、神仏を奉じ、女性と結婚することによって国家をつくります。

そこにはありとあらゆる感情が注がれます。女性の色気は、国家の崇高さと同じです。少なくともその作り方は同じです。女性の色気は、見た目もありますが、本当は見た目と知性との調和、あるいはその乱調にあります。乱調の美は、調和がなければ生まれません。国家も人を異次元へと導くものをもっています。それは祭りとも関係していますし、戦争とも関係しています。祭りと戦争が似たものであることは、昔から気づかれていました。そして祭りは「まつりごと」となり、「政りごと」を生みます。「政りごと」とは政治のことです。

政治にカリスマが登場するのは、その宗教性によります。国家の発生は、男性よりも、女性のオーガズムの発生に似ています。男性のオーガズムは多分に肉体的なものですが、女性のオーガズムは多分に精神的なものであり、しかも男性のそれよりも格段に強烈なものです。このことの意味は、多くの人間は肉体的快楽よりも、精神的快楽が格段に優れていることを知っているということです。この精神的な快楽こそが、人間を突き動かしてきました。

宗教は精神的なものです。それと同じように、国家も精神的なものです。そこに注がれる人間のエネルギーにはすさまじいものがあります。宗教家と政治家はまったく別のように見えますが、この二つはたやすく結びつきます。古来、宗教性のない国家は短命でした。女性がどうやってオーガズムに達するか。そのことは国民がどうやって国家の建国に歓喜するかに似ています。このオーガズムには、あらゆる感情が動員されます。そしてそれがすべて知的なものと結びついています。だからオーガズムは、知的で健康な女性ほど深くなります。国民が国家に関心を示さないとき、それはオーガズムに関心のない女性と同じです。また女性のオーガズムに関係なくセックスを続ける男性と同じです。そこに人間のセックスの味わい深さはありません。

もし人間がオーガズムの快楽を見失えば、国家は成立しません。国家の成立には、性的な結合が不可欠です。王の娘は、伊勢神宮の斎宮のように、神の配偶者として巫女となりました。このことは日本だけではなく、古代オリエント社会など多くの地域で見られることです。神との結合の手段として、一番強烈なものは、性的交わりです。性的交わりのあと、食べられることもあります。いまでも「食べる」ことは、「セックスする」ことと同じ意味で使われます。年に一度のお祭りの日は、フリーセックスの時でした。そこでできた子は神の子として育てられました。その日は女性がすべて巫女となり、神に捧げられる日だったからです。誰が父親であろうと、その子は神の子だと信じられました。

そういう宗教儀礼をとおして、王自身が神の化身として宗教性をもつこともあれば(神王・ゴッドキング)、神官が神の声の受取手として宗教性をもつこともあります(神官王・プリーストキング)。王の娘や妹が、神との結合の相手として巫女として差しだされることもあれば、王自身が神と同じ布団をかぶって一夜を過ごす真床襲衾(まどこおぶすま)を行い、神と同衾(どうきん)することもあります。もし古式に則っているのであれば、昨年の新天皇の即位儀礼でもおこなわれたはずです。このようにして人々のもつエロティシズムに触れたものだけが、本物の王として認められました。そうであってこそ、人々はオーガスムの疑似体験を、国家を通しておこなうことができたのです。

国家とはエロティシズムに満ちた、おどろおどろしいものでした。だから国家には、悪魔や邪気などの人間に害を及ぼすものが同時に内在していました。それを国家が封じ込めてくれるから、国家が必要なのです。悪魔や邪気の一つに戦争があります。神の命令がなければ戦争は成り立ちません。もっと正確にいえば、人々から本物の神だと認められた神の命令がなければ戦争は成り立ちません。そういう精神作用をおよぼす神をもっている国家だけが、戦争で勝利をえることができました。

このような国家を造りあげる作業と、色気のある女性を造りあげる作業とは、その中身は違っても、その精神作用は同じです。だから男は、魅力ある女性を手に入れるために、血眼になって戦います。それは、理性を越えた宗教的な感情をどこかから持ってこなければ、成立しないものです。

※【サルゴンのあと】

※ サルゴンに続いて息子リムシュがおそらく9年、リムシュの兄マニシュトゥシュが15年治世するが、彼らの碑文は戦争の記事であふれている。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫 中央公論社 P186)

※【王の神格化】

※ (サルゴンの孫で4代王ナラム・シン)が、反乱を鎮圧したのち、碑文や行政・経済文書でナラム・シンの名前は神をあらわすサインとともに表記されるようになる。王が神格化されたのである。この習慣は、ウル第三王朝やイシン・ラルサ時代にもうけつがれた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫 中央公論社 P187)

※ 古代エジプトでは王は現人神(あらひとがみ)つまり神王(ゴッド・キング)であったが、メソポタミアの王は神官王(プリースト・キング)であり、王は神とはみなされなかった。

だが、メソポタミアでも、例はきわめて少ないが王が神格化された。(のちのアッカド王朝の)ナラム・シンも神格化された数少ない王である。ただし、神格化といっても、エジプトの神王のように最高神と王とが合一されることはなく、人間社会の運命を大神にとりなす神、つまり個人神(個人の神で大きな神との仲介役)のような立場の神に神格化された。・・・・・・

メソポタミアの王の神格化は(アッカド王朝の)ナラム・シンが最初で、その後、ウル第三王朝(前2112~2004年頃)の王たちにも見られる。(シュメル 小林登志子 中公新書 P180)

※ (旧石器時代には)神々とは、人間の意志に従うよう威嚇され強要される存在であった。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P61)

※ 個人神は特定の個人を守護する神である。特定の個人を守護する神がいるという考え方が存在したのは古代メソポタミアだけではない。・・・・・・

我が国では、藤原氏の氏神である春日神や源氏の氏神である八幡神のように、個人ではないが一族を守護する氏神が知られている。シュメル人は、人間は神々のために働く存在と考えていた。大いなる神々は恐れ多く、王といえども人間は大神に願い事をするときには、個人神の紹介を必要とした。個人神は大神ではなく、低い位の神で普通は名前を知られていない。(シュメル 小林登志子 中公新書 P227)

(●筆者注) 「人間は神々のために働く存在」、こういう宗教観念は中国の祖先崇拝には見られないものです。祖先崇拝に見られるのは、祖先神への親しみです。祖先神はもっと人間の近くにいる存在であって、人間は決して「祖先神のために働く存在」ではありません。祖先崇拝が新石器時代の人類にひろく行き渡っていたものだとすれば、シュメールの神観念はここですでに以前と大きく異なったものに変貌しているといえます。

続く。

【ウル第三王朝】(前2112~前2004)

では征服されたシュメール人はその後どうなったか。彼らは紀元前2100年頃に一時的に国家を再興し、ウルにウル第三王朝(前2112~2004年頃)を建てます。

創始者はウル=ナンム(前2112~2095年)です。彼は最古の法典であるウル=ナンム法典をつくり、アッカド後のメソポタミアを再統一しますが、次に登場するアムル人によって滅ぼされます。

※【ウルのウルナンム王】

※ 前3000年紀末に、ウルク市のウトゥヘガル王がグティ人の支配からシュメルを解放し、彼の将軍であったウルナンム(前2112~2095年頃)がウル第三王朝(前2112~2004年頃)を興した。(シュメル 小林登志子 中公新書 P26)

※【ラガシュのグデア王】

※ そのころ(ウル第三王朝のころ)ラガシュでも独立王朝が存在していた。・・・・・・多くの碑文を残しているにもかかわらず、ラガシュ諸王の年代がはっきりしていない。彼らのなかでもっとも有名な人物はグデアであった。・・・・・・

彫像碑文でも敬虔なグデアが諸神殿を建立したことがくりかえし言及されている。・・・・・・彼の年代を、ウル第三王朝時代の初期とする意見もある。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫 中央公論社 P189)

※ グデアは(ウル第三王朝のころの)前22世紀頃にラガシュ市を支配した王であった。(シュメル 小林登志子 中公新書 P223)

※ グデア王は(ラガシュの)都市神ニンギルス神のために、エニンヌ神殿を建立した。ほかの神々のためにも、神殿を建立していて、神殿建立は王の務めの一つであった。(シュメル 小林登志子 中公新書 P242)

ただここではこういう民族の興亡・混乱を、中国の歴史と比較してみると、中国のように漢民族によって殷が誕生して、同じ漢民族によって周が生まれ、さらに秦によって統一されるというようには、すんなり行かないのです。

国家をつくってもそれは一時的で長くもちません。次にどんな民族によって滅ぼされるか分からない。油断も隙もないような場所です。

※ そこ(メソポタミア)にはなんと数多くの言語があることか。ナイルの谷間ではエジプト語ひとつだが、メソポタミアとそれを取り囲む山と沖積層平野と砂漠の世界には、シュメール語、アッカド語、アッシリア語、エラム語、ヒッタイト語、フルリ語、ウガリト語、ヘブライ語、アラム語、ペルシャ語と、これでもなお目録はおしまいになったわけではない。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫 河出書房新社 P17)

※ なにしろ肥沃なこの両河(チグリス・ユーフラテス河)地方ときたら、もともと周囲からねらわれやすい地勢にできているのだ。いろいろな民族が入れかわり立ちかわり、その興亡をくりかえしてきたのは、いってみればごくあたりまえなことだった。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫 河出書房新社 P105)

こういう不安だらけの地域では、人間は当てにならないのです。すると「苦しいときの神頼み」です。

しかし、いくら神頼みをしても、ここでは国家は生まれては消え、生まれては消えを繰り返します。国家が滅亡するときは、その国の神も責任を取らされて殺されていきます。「神が弱かったから国が滅んだんだ」と。

だから弱い神ではダメなのです。「もっと強い神、誰にも負けないような神はいないか」、そうやって強い神をどんどん追い求めるようになります。

※【神々の交代】

※ ニンギルス神はラガシュ市の都市神つまり主神であったが、一方でシュメル全体のパンテオンでは最高神であるエンリル神の子とされ、「エンリル神の戦士」と称されていた。・・・・・・

ニンギルス神をはじめ多くの神々がしたがうエンリル神が、シュメルの「神々の王」であるが、最初からエンリルが王として君臨したかといえば、そうではなかった。シュメルの神々の世界では、前3000年紀のはじめには、アン神が最高神であった。・・・・・・

最古の神々の王については異説もある。・・・・・・(異説では)エンキ神こそが最高の神々の王であったという。(シュメル 小林登志子 中公新書 P246)

(●筆者注) このように神々の交代が繰り返されていきます。より強い神を求めて、人間が神を選んでいく過程が見られます。このあとも神々の盛衰は続きます。

しかし、ウル第三王朝の滅亡(前2004年)によって、シュメール人は政治の舞台から姿を消します。その後のシュメール人は分かりません。全部殺されたのか。多分そうではなくて、被支配階級となってあとは同化していったのでしょう。同化というのは、別の民族と混血しながら、民族としては消滅していくことです。

このように国を失った民族は多くの場合は滅びますが、しかし世界にただ一つ、国が滅んだあとも、一つの民族として存続し続けている民族があります。それがユダヤ人です。ユダヤ人については、あとで触れていきます。

その後、次のバビロン第一王朝が前1894年にできるまでの間、約二百年間は、アムル人のイシンとラルサという都市国家が優勢でした。

※【聖婚儀礼】

※ 古くはウルク市の都市神、つまり都市の最高神はアンであったが、アンはデウス・オティオースス(「暇な神」)となり、代わってアンの娘、妻あるいは「聖娼」といわれるイナンナが都市神となったと考えられている。ただし、その時期や理由はわからない。イナンナはのちにアッカド語でイシュタルと呼ばれ、豊饒と性愛、戦争の女神としてメソポタミアで広く、長く信仰された最大の女神である。

ヘロドトスは「女は誰でも一生に一度はアプロディテの社内に坐って、見知らぬ男と交わらねばならぬことになっている」と「バビロン人の最も破廉恥な風習」を紹介している。ヘロドトスがいうアプロディテ女神とはギリシアの豊饒と性愛の女神のことで、ここではアプロディテ女神と同一の神格をもつメソポタミアのイシュタル女神を指している。神殿娼婦たちが守護神であるイシュタル女神の神殿に出入りしていたことが誤解されたようで、実際にはヘロドトスが伝えているような習慣はなかった。(シュメル 小林登志子 中公新書 P73)

※ ウル第三王朝時代からイシン第一王朝時代(前2017~1794年頃)にかけて、高位の女神官が豊穣の女神イナンナに、王が植物神で女神の恋人とされるドゥムジに扮して、交合を含むさまざまな儀式がおこなわれ、おおらかに性の歓喜を歌う「聖婚歌」が作られた。日本の古代にも、男女が集まり、歌いかけ、自由に交わった歌垣という祭りがあり、田植え神事などとかかわりがあったとされる。(シュメル 小林登志子 中公新書 P78)

※ イシン、ラルサ、バビロンの王朝は、ともにセム系アムル人によって創建された。・・・・・・彼ら(イシンやラルサの支配者)はシュメール全土の神エンリルや天神アンに指名されて王となったし、シュメール的な聖婚儀礼でイナンナ女神の夫ドゥムジ役を演じた。・・・・・・イシンの支配者たちは、彼らがウル王朝を後継していることを強く意識していた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P202)

※ 「聖婚儀礼」は男女の交合により、混沌から秩序を回復し、不毛を豊饒に変えることなどを意味する。シュメルだけの特異な儀礼ではなく、世界中で広く見られる。シュメルでは女神官と王が「聖婚儀礼」をおこない、豊饒がもたらされると考えられていた。「聖婚儀礼」は元日におこなわれた。元日の持つ意味は現代日本では薄れてしまい、単に1年の最初の休日となってしまっているが、シュメルのみならず古代社会では元日は宇宙の始まりに重ね合わされる日、つまり新しい生の循環が始まる日であった。(シュメル 小林登志子 中公新書 P75)

(●筆者注)神様には名前がいっぱいあって、女神イナンナは、別名イシュタルです。さらに西の地域ではアシュタルテともいわれます。これが、のちのギリシャではアフロディーテといわれます。さらにそれがローマではウェヌスといわれます。これが英語読みされると我々が知っているヴィーナスとなります。愛の女神です。つまりイナンナ、イシュタル、アシュタルテ、アフロディーテ、ウェヌス、ヴィーナス、これら(さらにこれに発音表記の違いが加わります)は、すべて同じ神様なのです。神様のことが難しいのは(本当はそんなに難しくないのですが)、名前を覚えるのが大変だからです。

【バビロン第一王朝】(前1894~前1595) この系統不明のシュメール人、セム系のアッカド人のあと、2度目にメソポタミアを統一していくのが、同じセム系民族のアムル人(アモリ人)です。

彼らはバビロン第一王朝をつくります。首都バビロンは今のイラクの首都のバグダッド近郊です。バグダッドではありませんが、その近くにあった古代都市です。シュメール時代のウルから北に約200キロぐらい上流です。福岡から広島までが、だいたい200キロぐらいかな。バビロンは「神の門」という意味です。今は廃墟ですが、そこを首都にして王国を建てた。紀元前1894年です。約300年ぐらい続きました。

建国して100年ぐらい経った紀元前18世紀つまり紀元前1700年代に出てきた王様が、ハンムラビ王です。

※ 前2000年紀前半のメソポタミアはシリア砂漠から侵入してきた北西セム語族のアモリ人(アムル人)が活躍した時代であった。

アッシュール市、イシン市、バビロン市、マリ市、ラルサ市などにアモリ人(アムル人)の王朝が割拠した。イシン・ラルサ時代といわれる約250年間の政治的な混乱を終わらせたのはバビロン第一王朝(前1894~1595年頃)第6代ハンムラビ王(前1792~1750年頃)であった。(シュメル 小林登志子 中公新書 P27)

▼古バビロニア

Ruins of Ancient City of Babylon, Iraq 1932

戦争と社会的混乱の中で人々が求めたのは強い神の存在であり、その強い神のもとでハンムラビ王が取り組んだのは、王権の強化です。

※【最高神の発生】

※ ハンムラビ王の中央集権的な統制は、ついに、バビロンの守護神であるマルドゥク神の崇拝といった面にも影響をおよぼした。・・・・・・ マルドゥク神は、それまでは、ただ単にバビロンの都で崇められていた地方神の一つに過ぎなかった。それが、ハンムラビ王のメソポタミア統一という偉業を背景として、国家的な崇拝の対象になった。同時に、シュメールの最高神であるエンリルと同じものであるという考え方と結びついて、ついに、神々の主の地位を獲得するはこびになった。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P94)

※ ハンムラビ王によって最盛期をむかえる古バビロニア王国の時代には、首都バビロンの都市神マルドゥクが神々の首座に就いたことは特筆に値する。 神々の主としてのアヌ(アン)神と、天地の主としてのエンリル神、そして運命を定める智恵あるエア(エンキ)神が、エアの長子マルドゥクに「神々の主権と地上の支配権」を授与したという物語ができあがる。 シュメールに起源を持つ三大主神がすべて関わっており、統一国家形成期に神々の世界におけるマルドゥク神の絶大なる権威が正当化されることになる。かくして前二千年紀後半には、マルドゥクは最高神として祭られ、メソポタミア一帯で広くあがめられるようになった。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P43)

※ エンリルは個々の都市国家の上に君臨する「国々の王」「神々の父」であった。アッカド王朝になっても、エンリルの権威は維持され、エンリルは王権の授与者であった。シュメル人、アッカド人ともに、その最高神はエンリルであって、両民族のパンテオンは一致していた。・・・・・・ 前2000年紀末になると、バビロン市の都市神マルドゥクが神々の王座に就き、バビロニアの最高神となる。 また、アッシュル神は「アッシュル市は王なり」というように、アッシュル市そのものの神格化であったが、前13世紀頃にエンリル神と結びつき、新アッシリア帝国(前1000年頃~609年)の国家神としてメソポタミア全土に君臨した。(シュメル 小林登志子 中公新書 P249)

※ シュメールの三至高神、アヌ(アン)、エンリル、エア(=エンキ)はそのまま残った。

三天体神は、それぞれセム語の神名を部分的にとり込んでいる。すなわち、月神はスィン(シュメール語スエンから派生している)、太陽神はシャマシュ、金星神はイシュタル(=イナンナ)である。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P110)

※ アヌ、エンリル、エアという大いなる神々は、祭祀のなかでその支配的地位をしだいに失ってゆく。礼拝者はむしろマルドゥク神や二天体神、つまりイシュタルと、とくにシャマシュに訴えかける。やがて、シャマシュはこの上ない普遍神となるのである。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P111)

※【ギリシャへの影響】

(ギリシャの愛の神)アフロディテは、ギリシア神話ではもっぱら美と愛の女神であるように語られているが、もとはメソポタミアではイシュタル、フェニキアやシリアではアスタルテと呼ばれた。セム族の大女神の崇拝が、ギリシアに取り入れられたもので、デメテルと共通する豊饒母神・地母神の性格も持っていた。アドニスはこのイシュタル(=アスタルテ)の愛人の神タンムズが、ギリシア神話に取り入れられたものだ。(世界神話事典 大林太良他 角川書店 P175)

※【神の代理】

※ 王はティアマトとの戦いにおいて、そして聖娼との聖婚において、神を具現する。・・・・・・

シュメール人は、王権は天から降ろされたと考えていた。王権が神に由来するという思想は、アッシリア・バビロニア文明が消滅するまで生きていたのである。・・・・・・ 王は地上の生まれであることを認めていたが、「神の子」とみなされていた(ハンムラビ王は、自分はスィン神の子で、リビトイシュタル王はエンリル神の子だと公言している)。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P120)

※ イシンの諸王とちがって、ハムラビや(次の王の)サムスイルナはみずからを神格化していない。彼らにとって重要な神は、なによりもバビロンの都市神マルドゥクと、シッパル(都市)のシャマシュ(神)であった。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P204)

※ 王は神の「代理を務めた」。・・・・・・メソポタミアの王は、神と人という二つの存在様態の儀礼的合一を実現したのである。・・・・・・しかし王は神ではなく、パンテオンの仲間入りをしたわけではなかった(これにたいしてエジプトのファラオは神であった)。祈願者は王に向かって祈るのではなく、逆に、神々に王の加護を祈った。というのは、王は神々の世界に近く、女神との聖婚にもかかわらず、自己の人間的条件を変えるにはいたらなかったからである。要するに、王は死を避けられなかった。かの伝説的なウルク王ギルガメシュでさえ不死性を得ようと企て、失敗に終わったことが忘れられていなかったのである。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P122)

※ 教祖であるゴータマが仏陀すなわち覚者として性格をもち、けっして神的存在でなかったことは、仏教が人間としての自覚、したがって解脱に到達する道を説く教えであって、西洋流の概念による宗教ではないことを示している。(世界の歴史6 古代インド 佐藤圭四郎 河出書房新社 P160)

(●筆者注) これ以降、オリエント地域では、人間を神とすることは見られなくなります。ユダヤ教のモーセも、イスラーム教のムハンマドも、自らを神とはしていません。彼らはあくまでも神の言葉を預かった「預言者」でした。またインドで仏教を説いたブッダにいたっては、苦悩と悟りを説く生身の人間であり続けました。

唯一の例外は、キリスト教のイエスです。彼は人間ではなく、救世主(メシア)だとされました。これがイスラーム教とキリスト教の最大の対立点です。イスラーム教は、イエスを神とは決して認めません。その点で、キリスト教はオリエント世界で特異な一神教です。

※【王権の強化】

※ かれ(ハンムラビ王)がなしとげたものはなにかといえば、王権の強化であり、官僚機構の整備であり、中央集権的な統制である。・・・・・・ 同じくメソポタミアを制覇したアッカドのサルゴン王のばあい、王朝の地方都市の総督は、もともとその都市国家の首長だったエンシであり、以前からひきつづいて、あるていど独立的な権力をもつ副王のような存在だった。しかし、ハンムラビ王のばあい、地方総督には、司法、財政についての権限はなく、純粋に行政上の問題のみの処理を担当させた。・・・・・・ 神殿はまた、ある程度の勢力を保っているにはいたけれども、それ以前の、シュメルの都市国にみられたような、経済と行政の中心的な位置には、いまやもういなかった。王権のままにしたがってこれに融けこみ、またそうすることによって生じた背景のもとに、その範囲の中だけで権力をふるう存在でしかなかった。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P92)

神の威信のもとで王権を行使したことは今までと同じですが、このメソポタミアでは王と人民の関係が変化していきます。それまでは「王は人民のためにある」と思われていたのですが、ここでは逆に「人民は王のためにある」と、王と人民の関係が逆転します。

さらにそれは「神様は人間のためにある」という関係から、「人間は神のためにある」と、神と人間の関係を逆転していきます。

※【祈りから、崇拝へ】

※ シュメル人は、人間は神々のために働く存在と考えていた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P227)

(●筆者注) 「人間は神々のために働く存在」、こういう宗教観念は中国の祖先崇拝には見られないものです。宗教観念のなかで祖先崇拝に見られるのは、祖先神への親しみです。祖先神はもっと人間の近くにいる存在であって、人間は決して「祖先神のために働く存在」ではありませんでした。祖先崇拝が新石器時代の人類にひろく行き渡っていたことを考えると、シュメールの神観念はここですでに従来と大きく異なったものに変貌しているといえます。

祖先の霊は人間の祈りを聞き入れてくれるものであったが、ここでは人間は神の要求に従うものに逆転している。

※ アイルランドからマルタ島、エーゲ海諸島まで、巨石記念物を作った人々にとって、先祖との儀礼的交わりがその宗教活動の要を成すのに対して、古代近東や中央ヨーロッパの原歴史的文化においては、死者と生者の分離がきびしく定められていた。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P175)

のちのことですが、旧約聖書を書いたユダヤ人・・・・・・ユダヤ人のことはまたあとでいいますが・・・・・・彼らは少数民族ですが世界史では特別な民族です。ユダヤ人がわからないとなかなか世界史は分からない。

ユダヤ人はバビロンの都市文明を見てびっくりした。「庭が空中に浮かんでる」と書いています。バビロンはそんなすごい都であった。

たぶん高いジッグラトがあって、その上に神殿を建てている。それを見て「神殿の庭が空中に浮かんでいる」、そういう表現をしたんじゃないかと思います。この記述は旧約聖書にあります。ユダヤ人と旧約聖書の関係、それは追い追い言っていきます。

続く。

【ハンムラビ法典】 ハンムラビ王は法律を作った。世界初ではないですが、非常に早い法律です。これをハンムラビ法典と言います。

※ ハムラビ法典前文からも、正義の確立というイデオロギーを読みとることができる。・・・・・・すなわちハムラビは「国土に正義を顕現させるべく、邪悪なる人、悪人を滅ぼすべく、強き人が弱き人を虐げることをふせぐべく」、アンやエンリル神によって任されたというのである。

「国土の人びとを正しく導き、正しい行動を学ばせるべくマルドゥク神が我に命じたとき、我は国土に真理と正義を確立し、人々に安寧をもたらした」。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P212)

しかしこのことは、法によって正義が確立されたというよりも、法を制定しなければならないほど社会の混乱があったととらえたほうがいい。法は制定する必要があってはじめて生まれるものだからです。法が解決の対象としているいろいろな社会的トラブルがすでに発生していたのです。

※【精神的危機の発生】

※ 悪人どもははびこり、祈りはかなえられない。神々は人間の事柄に無関心であると思われる。前二千年紀以降、同じような精神的危機が他の地域(エジプト、イスラエル、イラン、インド、ギリシャ)でも生じた。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P129)

※【利息】

※ 都市が自立性を持ち民族の交流が盛んなメソポタミアでは古くから交易が発達し、都市の神殿が利子を取って「お金」の貸し付けを行っていた。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P14)

※ ハンムラビ法典の第89条は、銀を貸したときの最大利息を2割と規定している。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P14)

※ ハンムラビ法典では、大麦を貸したときの利子は年33%とされ、奴隷の価値も銀の重量単位のシュケルで表示された。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P14)

※【悪からつくられた人間】

※ (バビロニア神話を記した「エヌマ・エリシュ」では)、(対立する神である)ティアマトは・・・・・・「最初に生んだ神々のなかから・・・・・・キングをとりたてた」。ティアマトはキングの胸に運命の板をつけ、至高の権力を授けた。これらの準備をみて、若い神たちは勇気を失った。アヌもエアも、キングにたち向かおうとしない。この戦いを受けてたつのはマルドゥクのみであった。その際、彼はあらかじめ至高神として公認されることを条件にしたのであるが、他の神々はすぐさま承認した。二つの軍勢のあいだに戦われた戦闘は、ティアマトとマルドゥクの決闘によって決まった。・・・・・・最後に彼(マルドゥク)はティアマトのところにもどり、頭骨を打ち砕き、死体を「干し魚」のように二つに切り裂き、半分は空に張りめぐらし、残りの半分は地とした。・・・・・・

最後に、マルドゥクは、「神々に仕えさせ、神々を休息させるために」人間を創ろうと考えた。・・・・・・だれか「戦争をあおり、ティアマトをそそのかして反逆させ、戦いを始めたのか」とたずねられると、皆、異口同音に一つの名「キング」をあげた。そこで、(マルドゥクとの戦いに敗れた)キングの血管は切り裂かれ、エアはその血で人類を創った。・・・・・・若き勝利者マルドゥクをたたえるために、原初期の神々、なかでもティアマトは「悪魔的」諸価値を与えられている。ティアマトは、もはやたんに天地創造に先立つ原初の混沌的全体なのではなく、最後に無数の怪物を生み出す神であることがあきらかになる。・・・・・・言いかえれば、「原初的なるもの」そのものが、「否定的創造物」の源泉として示されている。マルドゥクが天地を形成したのは(マルドゥクが殺した)ティアマトの死体からであった。・・・・・・キングは原初の神のひとつであったにもかかわらず、ティアマトが創った怪物と悪魔の軍勢の指揮官、大悪魔となっているのである。それゆえに、人間はキングの血という悪魔的物質で創られている。シュメール版との差異は重大である。人間はその起源によって、すでに断罪されていると思われるので、悲観的ペシミズムについて語ることが可能である。・・・・・・バビロンでは「エヌマ・エリシュ」は新年祭の4日目に神殿で朗誦された。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P115)

このハンムラビ法典の石碑には、法律の条文だけではなく、この決まりをハンムラビ王がバビロンの都市神マルドゥクから受け取る絵が描かれていました。こうやって王権は神から与えられたのです。そう信じられたのです。

▼ ハンムラビ法典 高さ約2m

左の立っているのがハンムラビ王、右の座っているのが神

※ (ハムラビ法典の)石碑上部には、ハムラビがバビロンのマルドゥク神から王権を象徴する棒と縄を与えられている情景が描かれている。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P210)

(●筆者注) この神をマルドゥクではなく、石碑の置かれたシャマシュ神殿のシャマシュとしている本もあります。ここでは神の違いではなく、神から王権が与えられたということが重要です。

この法律の原則は何か。相手から被害を受けたら、その加害者にも同じ被害を与えてよい。目を潰されたら相手の目を潰してよい。歯を折られたら相手の歯を折ってよい。これをもっと縮めて「目には目を、歯に歯を」といいます。今こんなことしたら、両方とも傷害罪で刑務所行きですが。

しかし法律の原則はここに記されています。まずはこれです。殺されたら殺してよい。憎しみのあまり「倍返し」なんかしたらいけない。これで「おあいこ」です。おあいこのことを難しく言うと同害復讐と言います。「倍返し」はダメです。

この時代はお巡りさんがいない。裁判所がない。それでどうやって悪いことをしないようにするかが問題になる。そのルールが同害復讐です。

黙っていると悪ははびこるんです。「それをどうやって防ぐか」が人間の知恵なんです。目をつぶされたら相手の目をつぶしていい。これが正しいと決まったら、次はどうなるか。目をつぶさなくなる。こうやって正義を保つ。

※【奴隷】

※ 階級社会の刑法は一般に身分差にしたがって刑罰がことなるのがふつうであった。・・・・・・当時の社会が、貴族、平民、奴隷という三つからなる階級社会だったことはあきらかである。・・・・・・

奴隷といっても、たとえば奴隷制度の発達したローマ帝国などの、おびただしい数の奴隷を想像してはまちがいである。それにまた、その奴隷も、ローマ帝国の奴隷のように、無制限に過酷な搾取と虐待を受けていたわけではないことも注意しておく必要があるだろう。・・・・・・法の保護が奴隷たちにもちゃんとゆきわたっていたことを意味している。・・・・・・

もとはといえば、戦争のときの捕虜が奴隷たちの最大の供給源であったようだ。・・・・・・となり近所の地方へ出かけて奴隷たちを輸入する、いわゆる奴隷商人の活躍もなかなかさかんであった。かれらの中には債務奴隷、つまり借財のために自分から身を売って奴隷になったものもいたけれども、こういったばあいについては、終身奴隷にはならなかったようである。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P97~101)

敵のエラム人はここを攻めたとき、このような強い王権を与えるほどの強い神が気にくわなかった。だからいっしょに神を殺す必要があった。だからエラム人は、ハムラビ法典の石碑もろとも持ち去った。

このハムラビ法典が書かれた石碑は、1902年にフランス人がこれを発見したときにはバビロンから約400キロも離れたスサという場所で・・・・・・のちのアケメネス朝ペルシャの首都ですが・・・・・・ここで発見されました。

これはバビロン第一王朝が滅んだとき・・・・・・滅ぼしたのはカッシートですが・・・・・・これはカッシートを滅ぼしたエラム人が、ハンムラビ法典の石碑を持ち去ったからです。

※ (ハムラビ法典の)石碑は、もともとシッパル(都市)のシャマシュ神殿におかれていたと思われるが、前12世紀にエラム王が戦利品として持ちさっていたのである。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫 中央公論社 P209)

こうやって神は殺されます。国が滅ぶとき、こうして神も死にます。逆にいうと民族を殺すには、その神を殺せばいい。神を失った人間が、どう生きるのかという問題は非常に大事なことです。

戦争に負ける神は、頼りにならない神です。そんな神は当てにならない。負けた側はもっと強い神が欲しくなる。そういう強い神がだんだんと生まれていきます。このような戦争絶え間ない地域では、神の姿はだんだんと強い神へと姿を変えていきます。

※【殺される神】

※ 未開の諸民族は、彼らの神々が彼らに勝利と幸運と安楽を提供する義務を果たさなかった場合、彼らの神々を排除するのを慣習としていた。それどころか神々を処刑することすら慣習としていた。 王たちはいつの世にあっても神々と同じように取り扱われてきた。この太古における王と神の同一性は、両者が共通の根から生じてきた事実を明瞭に示している。(モーセと一神教 フロイト著 ちくま学芸文庫 P188)

※ 古代の戦争も、国と国、民族と民族、軍隊と軍隊の戦いである。しかし古代の戦争には、神と神の戦いとしての意味もあった。戦争に負けて、国や民族が滅びると、そこで崇拝されていた神も死ぬ。

このことは戦争での勝利という「人の側の要求」について、神は当てにならない、頼りにならないということを意味する。つまりこの神は、いわば駄目な神である。そのことが戦争の敗北・民族の滅亡という動かしようもない厳然たる事実によって、証明されてしまったのである。(一神教の誕生 加藤隆著 講談社現代新書 P60)

※【殺されるシャーマン】

※ (アメリカ・インディアンの)ナッチェス族の精神的な生活は、シャーマンが担当した。・・・・・・病気がなおると多額の礼をしたが、病人が死ぬと患者の親類がシャーマンを殺すことになっていた。・・・・・・晴天担当のシャーマンは、屋根の上にあがって雨を追い払う努力をした。雨が降らなかったり、よい天気にならなかったりすると、それぞれ失敗したシャーマンが殺されることになっていた。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P55)

※ 「魏志倭人伝」に、中国へ行くヤマタイの船には、髪の毛を切らず櫛もいれない男が一人ずつ乗っていて、船に何かが起こると殺されたという記事があるが、これは航海安全の責任を負わされたシャーマンであったのではないかと思われる。担当の船に事故が起こるとヤマタイのシャーマンが、殺されたと同様に、アメリカ・インディアンのシャーマンが、頼まれた病気が治せなかったり、不漁であったりした時に、たどらなければならなかった運命も、まったく同じ死であった。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P123)

※ (アメリカ・インディアンのクリーク族は)戦争中に形勢が悪くなって、タスタナギ(武官の最高位の者)が敵の手中に落ちそうになると、近くの味方の兵隊が彼を殺し、頭の皮をはぎとった。そして退却し、会議を開いて後任を決めた。反対に戦争が勝利に終わって無事帰ってくると、みなタスタナギの着ていたものをはぎとって、ズタズタに切りきざみ、お守りとしてみなが分けて取ったそうである。こういったタスタナギに対する処置も、インディアンの霊に対する考えから出ている。タスタナギは、その町の兵士たちの霊力の最高司令官である。だからその霊の統制力が敵の手に渡る前に、タスタナギを殺して霊的敗北を阻止しなくてはいけない。それを保証するためには霊の宿る場所の象徴である、頭の皮をはぎとる必要がある。また逆に戦争で勝利をおさめた時には、敵にうち勝ったタスタナギの霊力にあやかるため、彼の衣服を切り分けて持つ。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P72)

もともとメソポタミアは多神教でした。都市ごとに守護神がいて、王はその神を祭る最高の神官でもありました。しかし都市同士が戦い合い、次第に大きな国家を形成すると、戦いに勝った民族の神が最高神になっていきます。

そういう点ではすでに一神教的要素があります。しかしこの時にはまだ、一神教のように他の神を排除することはありませんでした。

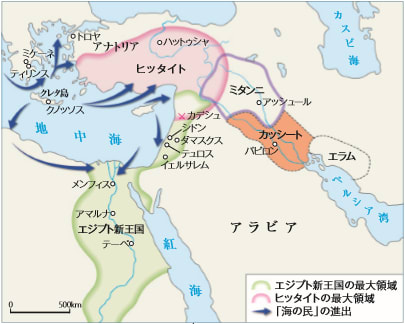

彼らは、前1595年頃、いまのトルコにあったヒッタイトと戦って敗れます。彼らヒッタイトは、それまでのセム系ではなく、北方から南下してきたインド・ヨーロッパ語族の白人です。インドのアーリア人と同じですね。いまのヨーロッパ人とも同じです。

これがケンカ強い。鉄をもってるからです。木剣と鉄剣といったら、鉄もってるのが断然強いですよね。それから馬に戦車をひかせて戦います。ヒッタイトはこの2つを持っている。

続く。

【エジプト】

その隣のアフリカにいきます。エジプトです。これも紀元前3000年ごろだから、今から5000年前に国家が誕生します。

※ ナカダⅡ文化にはじまる地域統合の進行は、各地に首長を頂く部族国家をうみだし、それらが淘汰されていく過程のなかで、ナカダ、ヒエラコンポリス、ティニス、ブトなどの有力な「原王国」が出現したと考えられる。後の伝承によると、この中からティニスの首長がもっとも有力となり、上エジプト全体を統合する「上エジプト王国」を形成、下エジプトを征服して統一国家を形成したとされる。この統一国家が形成されていく過程の詳細については、近年の考古学調査の成果によって徐々に明らかにされつつあるが、具体的な解明はまだまだ困難である。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P387)

※ マネト(紀元前3世紀初めのエジプト人神官でエジプト史の著者)によれば、統一を実現した第一王朝初代の王はメネスという名で、上下エジプトの境界近くに王都「白い壁(のちのメンフィス)」を建設したとされている。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P388)

【アサシン クリード オリジンズ】古代エジプトへの旅3「生命を育むナイル川」

王が非常に強い権力を持っていて、その権力の象徴として作ったのがピラミッドです。これにはいろんな噂がありますが、本当のことはわからない。何のためにつくったのか。王の墓と言われますが骨は出てきていない。王の谷とか、死体は別の所からでてきてるんです。墓ではないとすると一体なんなのか、よく分からない。

これは簡単につくれるのか。日本最大の建設会社でもさじ投げるほどです。こんなでかい石をどうやって運ぶのか、どうやって持ち上げたのか、どうやって積み上げたのか、現代の建設会社でも尻込みする。「こんなものをよくつくったものだ」と。誰がつくったのか、何のためにつくったのか。

もしかしたらこれは「庶民を養うための古代の公共事業ではなかったのか」という話もあります。

しかし一般には王の権力の象徴といわれます。王が非常に強い力を持つ。エジプトの王は太陽神の化身です。王にはいろんな言い方があります。神の代理人、これはメソポタミアだった。エジプトは神の化身です。代理人と化身とを比べたらどっちが神に近いと思いますか。化身が神様に近いですね。神の化身とは神が一時的に姿を変えたもので、本当は神なのですから。その神の化身がファラオという王様です。

※ 古代エジプトの宗教は、複数の地方教団の連合と呼べるものであり、・・・・・・この宗教の歴史はおもに、これら反目しあう権力と趨勢の鬩ぎ合いから成り立っていたように見受けられる。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P424)

※ 王は、権威のよりどころとして、神の化身であるというする主張(神王理念)によったのである。しかし、現実においては、王はエジプト統一戦争を共に戦った上エジプト有力首長のなかの第一人者にすぎなかった。初期王朝時代の王たちは、いかにして神の化身である神なる王(神王)の神聖さにふさわしい地位を現実に獲得するかに努力した。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P391)

※ 第一王朝から第二王朝への王朝交代の事情は全く不明であり、第二王朝については第一王朝以上に資料が乏しく、歴史の復元は困難である。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P392)

神はエジプトにもいっぱいいて、古代エジプトは多神教です。多神教は日本人には当たり前です。日本にも神様はいっぱいいる。菩薩様や観音様もいれば、天神様や八幡様もいて、お地蔵様も、大国様も、恵比寿様もいます。日本の神社にはもっともっといろいろな神様がいます。

しかしこのあと「世の中に一つの神様しかいたらいけない」という考え方が出てくる。日本にはそういう考えとは無縁ですけど、これが一神教になる。ヨーロッパは今でも一神教です。これがキリスト教です。その前身がユダヤ教です。そのことは、あとで詳しく見ていきます。

なぜエジプト人はミイラを作ったのか。古代エジプトのミイラです。あの世で復活するためには体が必要だったからです。体がなければ復活できません。ミイラは、死後の世界を想定していないとできないものです。そのミイラを復活させるための、死後の世界を支配するオシリスという神様もまた別にいます。

※ (エジプトでは)死は永遠の暗闇を想像させ、それは耐えがたいほどの宿命であった。彼らはそれを克服するためにあれやこれやと模索する。遺体をミイラにして保存し、副葬品をそなえ、もろもろの冥界復活の手続きがととのえられた。この冥界復活の手続きというのが名高い「死者の書」に記された呪文集である。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P55)

エジプトの太陽神は王に権力を授ける神様となっていますが、その他にもいろんな神様がいます。だから多神教なんです。

エジプト人の、復活を願う死生観は、キリスト教の「最後の審判」の考え方に影響を与えています。キリスト教では「最後の審判」で許されたものは復活して生き返るんです。つまり彼らは死後に復活して生き返りたい人々なんです。

これを前に言ったインド人と比べたらどうでしょうか。まったく逆ですよね。インド人は、永遠に続く輪廻から脱出して、生き返ることなくどうしたら完全に無になれるかを考えた。そのためにいろいろな修行をしたのです。「つまらないヤツほど生き返る」のです。「完全に生きなければ完全に死ねない。完全に生きて完全に死ぬこと」を理想とした。つまり絶対に生き返らないことを望んだのです。こういう死後に対する考え方の違いが、多くの文化の違いを生んでいきます。

日本人はどうなんでしょうか。仏教の影響を受けて「無」の思想に近づいているようにも見えますが、死んだ人が「草場のかげて泣いている」とも言うように、死んでもこの世にとどまりたがっているようにも見えます。これが日本古来の考え方のような気もします。日本人の宗教観は簡単に見えて、かなり複雑です。

これを「日本人は無宗教だ」の一言で片付けてしまうと、とんでもない間違いを犯すことになります。

文字も独自のエジプト文字ができます。さっきのメソポタミアの楔形文字とはまた違います。象形文字といいます。横文字でいうとヒエログリフという文字です。「文字ぐらい、何かを書けばいいじゃないか」と簡単に思うかもしれませんが、そう思うときには、いつの間にか紙の存在が前提になっています。しかし実はこの紙がないのです。

メソポタミアでは紙がないから粘土に書いた。エジプトでも紙がないからパピルスに書いた。パピルスという葦みたいなものの表面の皮をタテヨコに織ったものです。これがパピルスが英語のペーパーの語源です。しかし今、我々が何気なく使っている紙に比べると非常に素材は悪い。だからあまり保存できずに残ってない。文字は何に書くかれるかというのがもう一つの課題です。

紙の使用が早いのが中国です。中国の方が進んでいます。紙はまだ他の地域にはありません。エジプトではパピルスが、その紙の代わりだったということです。

【アメンホテップ4世】 紀元前3000年からエジプトの王権が始まって、紀元前14世紀半ばになると、アメンホテップ4世(位 前1379~62)という王様がでてきます。

この人の名前に注意です。アメンと言う言葉がある。これは神様の名前です。もともとこの王は「アメン神がこそ一番の神だ」と言っていた。しかしアメンを祭る神主さんたちがだんだんと強くなって、王と対立しだします。

※ アメン神の加護は、遠征の勝利と史上空前の大帝国の建設をもたらした。アメン神は勝利を約束し、神旗として軍隊に同行し、勝利へと導いた。王たちは、この神の恩恵に対する感謝のしるしを、はっきりと眼にみえる形で、それも恩恵と感謝の大きさにふさわしく表明する必要を感じた。トトメス1世から大規模にはじまるカルナック神殿への戦利品をはじめとする折にふれてのさまざまな寄進と増改築は、そのための最良の手段と考えられた。・・・・・・こうして急速に増大した宗教的権威と経済力を背景に、「アメン大司祭」に率いられたアメン神官団は、国政に対する発言力を強めていった。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P472)

するとこの王は「別の新しい神を作ろう」と考えた。そして「この新しい神しか信仰できないことにしよう」、こういうことを歴史上最初に考えたのがこの王です。これが一神教の発想です。そのただ1つの神がアトン神です。

※ ヘブライ人の宗教的伝統と族長の部族神とのあいだには断絶があり、前者はむしろ紀元前14世紀前半のエジプトのイクナートン王の宗教改革に発するアマルナ時代に行きつく。(世界の歴史4 オリエント世界の発展 小川英雄執筆 中央公論社 P63)

※ エジプトの例でも分かるように、一神教というのは最初は多神教であったのが、1つの神が特別に尊崇されるようになり、それと同時に他の神様が整理されていくという形で作られていく。

「古代ユダヤ教」を著したM・ウェーバーも、最初の頃はイスラエルの民がさまざまな神様を拝んでいたことを旧約聖書の記述の中から指摘している。(イスラム原論 小室直樹 集英社 P205)

※ 第18王朝のもと、オン(ヘリオポリス)の太陽神の祭司たちの影響のもとで、さらにおそらくはアジアからの刺激によって強化されて、特定の地域や特定の民族との結びつきにはもはやこだわらない普遍的なアートン神の理念が突出してくる。若いアメンホーテプ4世はアートン教を国教にまで高め、この若い王によって普遍的な神は唯一神とされる。この若い王は徹底した厳格さでもってあらゆる魔術的思考の誘惑に対抗し、エジプト民衆にとって特別に大切であった死後の生命という幻想を切り捨てる。これは人類史上における最初にしてもっとも純粋な一神教の例である。この宗教が成立した歴史学的ならびに心理学的な諸条件をさらにふかく洞察することは、はかりしれない価値を持つだろうと思われる。(モーセと一神教 フロイト著 ちくま学芸文庫 P104)

「アトン以外に神はない、この神だけ信じろ」と言う。さらにアメンホテップという自分の名前がイヤになって、名前を変えます。新しい名前がイクナアトンです。名前にアトンが入っています。アメンからアトンに祭る神を変えた。そして「アトンだけ信じろ。それ以外は神様を認めない」という。これが一神教の発想です。

※ エジプト人たちは相互に矛盾する色々な伝承、神話があっても気にしなかった。全国各地に散らばった宗教的中心地には、それぞれの神話体系があり、神々があったらしい。 ただ一人それに挑んで、日輪のアトン神以外を認めずに、一神教宗教革命を起こしたのが第18王朝のイクナートンである。(古代エジプト 笈川博一 中公新書 P45)

※ ファラオとしてのノウハウを持たないまま王になったイクナートンの業績は、いささかおかしなものだ。外交は失敗し、すでに触れた即位3年目のセド祭もおかしなものだし、急な遷都、アトン以外の禁教、遷都後の文書に残る高官たちへのいささか大仰な褒賞などは、ギクシャクした彼の統治を示すものだろう。(古代エジプト 笈川博一 中公新書 P68)

※(●筆者注) このイクナートンの像は、異形である。性別を感じさせない。男とも女とも感じさせない不思議で不気味な像である。人を不安にさせるものがある。

※ (イクナートンのアマルナ美術の)最大の特徴は、アメンヘテプ4世の「醜悪」な肉体的特徴の写実主義的な人体表現が、美の規範とされていることである。異常に長い後頭部、吊り上がった眼、分厚い唇、そげた頬、長い顎、細い首、くびれた腰、大きくあくらんだ腹、太い大腿部、細長い手足など、特徴的な容貌と女性的ともいえる体型が、巨像や浮き彫りに表現され、多かれ少なかれ、他の人物像にも適用されている。彫刻師バクの碑文は、この新しい美術が王の指導の下につくりだされたと記している。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫 中央公論社 P482)

※ アケナテン王(イクナアトン)はアテン神の子であり、したがって、王だけが父なる神の命令を受けとって、正しく理解し、実行することができた。すなわち、王はいわばアテンの「預言者」であり、王だけがアテン神を礼拝し、祭祀を行う資格をもっていたのである。伝統的な王権観においても、神性をもつ王だけが神に対する祭祀を執行する資格をもっていたが、現実には神官に代行させていたのに対して、アテン信仰では、この祭祀観を忠実に実行しようとしたのである。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P491)

(●筆者注) イクナートンは「神の子」ではあっても、神そのものではない。「神の子」という表現はのちのキリスト教にでてくるが、ここではイクナートンは神の言葉を預かる「預言者」、つまり人間にすぎない。それまでの神王ではなく、神官王になったのである。イクナートンは、神官団と対抗するため自ら神官王になることで、神官団と対抗しようとした。これはメソポタミア地域と同じである。王は神ではなく、神の僕となったのである。エジプトでも神と王が分離したのである。

この一神教の政治は成功したのか。そうではありません。

アメンホテップ4世の息子が、次の王様になります。この王は墓から黄金のマスクが出てきて、ものすごく有名になったツタンカアメンです。でも彼の黄金のマスクのことを言いたいのではありません。

ツタンカアメンという名前に注意して下さい。アメンがあります。もとのアメン神に戻っているわけです。アトン神が消えてアメン神が復活しています。アトン神が消えて、これで史上初の一神教の試みは失敗したことがわかります。

しかし、ここで世界最初の一神教的発想が登場したということが大事です。これを見ていたのが、当時エジプトに奴隷として住んでいたユダヤ人です。

【インド=ヨーロッパ語族】 また今のイラクあたり、メソポタミアに行きます。メソポタミアに新たに侵入しはじめたのがヒッタイトです。彼らは白人です。ヨーロッパ人と同じです。この民族を語族でいうと、インド=ヨーロッパ語族といいます。

インド語とヨーロッパ語というのは全然違うみたいですけど、言葉としては親戚です。インド=ヨーロッパ語族の分布帯というのはヨーロッパからインドへと長い帯を引いて続いています。

インドに侵入したアーリア人もインド=ヨーロッパ語族です。インド=ヨーロッパ語族の分布の帯は、こうやって民族が動いた後です。

彼らはもともとは、インド北西部の中央アジアつまりアジア大陸の真ん中あたりに住んでいたようですが、何らかの事情で移動し始めて、西に行けばヨーロッパ、東に行けばインド、南に南下すればこのオリエントに、いろんなところに移動しています。

いま話しているのはオリエント地域です。オリエントとは、ヨーロッパ人から見て東の方、「日の登る場所」という意味です。今の中東地域です。

【ヒッタイト】 インド=ヨーロッパ語族がこの地域で初めて王国を築いたのが、さっきで言ったヒッタイトです。国の名前もヒッタイト王国です。前1700年頃から、前1190年まで存続します。

※ 古代オリエント世界に登場する最高の印欧語族であるヒッタイトの故郷は不明である。・・・・・・ヒッタイト王国成立の経緯については資料が少なく、詳細はわかっていない。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P307)

彼らが建国したのは今のトルコです。トルコの場所は、黒海から突き出しているところ、出べそのように天狗の鼻のように出ている。そこに建国した国です。そしてギリシアのすぐ東です。別名はアナトリア地方です。その都がハットゥシャシュです。トルコの首都アンカラより東に約150キロのボアズカレ(旧・ボアズキョイ)近郊、海抜1000mほどの丘陵地帯にある遺跡です。

世界遺産「ハットウシャシュ遺跡」ヒッタイト帝国(トルコ).mpg

彼らヒッタイトはケンカがめっぽう強かった。それは、当時まだ普及していなかった鉄を使って、それで武器をつくれたからです。

一気に人の3倍ぐらい強くなった。鉄の刀を馬に乗りながら振り回す。相手は怖くて怖くて仕方がない。馬にチャリオットというリヤカーみたいな車を引かして、そのリヤカーの上から刀を振り回す。もう「危ない危ない」。

昔の日本人が「ヤーヤー我こそは」と言って、古式ゆかしく戦っていたような時代から比べれば、荒い、荒い。ルールもへったくれもありません。日本人はちゃんと礼儀正しく、名前を名乗って、親父や祖父の名前まで名乗って、それから「相手はオレでいいか」という了解のもとで、「それではやりましょう」といって命を賭けて戦った。それと比べたら仁義なき戦いです。これによって戦争方法が大きく変化した。これが紀元前1700年頃のオリエント世界です。

そのヒッタイトの他にも、ここら辺の地中海沿岸にはいろんな民族が、あっちこっちから押し寄せてきます。

前13世紀頃には、メソポタミア北部ではミタンニ王国、メソポタミア南部のバビロニアではカッシート王国という国が存続します。彼らは民族系統不明です。カッシートはバビロン第三王朝としてバビロンを制圧します。このように1つの都市が何度も何度も別の王朝によって築かれます。一つの古代都市遺跡が一つの王朝だけのものではない、ということはよくあることです。

※ 古代の文書の中では、ハンムラビの王朝、「海の国」の王朝のつぎに記してあるので、このカッシート族の王朝は、バビロン第3王朝とよばれている。・・・・・・このカッシート族の第3王朝はバビロンに都を置いた。・・・・・・カッシート族の社会は、いまだに、原始社会のおわりごろにみられた社会制度、つまりし氏族制ていどの段階からぬけきれないでいた。かれらは士族ごとに、納税免除の広大な荘園を営んでいて、王権のことなどはあまり関心がなかった。・・・・・・いってみればカッシート族というのは、戦いに強いというだけがとりえの、社会的にも文化的にも、洗練されていない粗野な民族である。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P104)

※ カッシート王朝がいつからバビロニア支配を始めたのかはわからない。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P276)

※ カッシート王朝は前12世紀前半に数回にわたってエラムの攻撃を受けて滅亡した。バビロンの主神であるマルドゥクの像もエラムに持ち去られた。またこのとき、ハムラビ法典碑や多くの境界石も奪われた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P283)

※ ミタンニ王国の建国の経緯は、首都ワシュカニが未発見であるために、よくわかっていない。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P299)

前13世紀頃には、ヒッタイト、ミタンニ、カッシート、それにエジプトを加えてこの4つが、お互い覇を競い合います。

※ 前1200年ごろヒッタイトは滅亡したと考えられるが、その主な要因は西方からの大規模な民族移動の一波による襲撃であったと推定されている。それは「海の民」と総称される人びとである。

その実態はまだよくわかっていないが、前13世紀末から前11世紀初頭にかけて東地中海全域を混乱させ、多くの都市国家を壊滅させた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P299)

▼前13世紀頃のオリエント

しかしこれを統一するのは四つの国のいずれでもなく、ミタンニに支配されていたアッシリアです。これはティグリス川上流の国です。これは後で言います。

【フェニキア人】 今のパレスチナ一帯、「世界のヘソ」と私が呼んでいる今のイスラエルあたり、ここは地域でいえばパレスティナ、国でいえばイスラエル、このあたりにはいろんな民族が押し寄せて来ます。

彼らの一つをフェニキア人といいます。どうも海で活動している海賊みたいな人々だったらしい。

ただこの人たちは海賊と同時に商人でもあったらしく、頭が良かった。そして文字を作った。これがアルファベットです。アルファベットって何ですか。英語の時間に使っているabcのことです。abの代わりに、aはα(アルファ)と書く、Bはβ(ベータ)と書く。つまりαとβから始まる。だからabcのことをアルファベットといいます。これがヨーロッパ文字の原形になります。我々がabcを勉強しなければならないのは、彼らがabcというアルファベットをつくったからです。

続く。

【ヘブライ人】 それからヘブライ人、彼らは後にユダヤ人と呼ばれるようになりますが、この当時はヘブライ人といわれていた。またのちにつくる国名から、イスラエル民族ともいいます。

※ ユダヤ商人の歴史は、紀元前1500年頃に世界史に登場したヘブライ人にまで溯ります。ヘブライとは、「川向こうから来た人」の意味で、もともとは遊牧民だったユダヤ人の呼び名です。他方で「ユダヤ」というのは「ユダの子孫、一族」の意味で民族の自称になります。古代のヘブライ社会ではアブラハム、イサク、ヤコブと族長が続きましたが、ヤコブの12人の息子のうちの1人がユダです。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P12)

※ イスラエル民族のあいだでは、もっぱら自分たちのパレスティナをカナンとよんでいた。だが、イスラエル民族もまた、もとをただせば同じセム系であり、第3次移住団であるアラム族の別派なのである。だから、かれらの母語もアラム語だったが、そのアラム移住団のアラム人たちとわかれてパレスティナに定着してからは、だんだんカナン人のことばをつかうようになった。これがのちのヘブライ語である。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P344)

20世紀でユダヤ人といえば、ナチスドイツによるユダヤ人大虐殺で有名ですけど、彼らは世界史のヘソです。

今、彼らは大金持ちです。アメリカのニューヨークのウォール街では10人に2人はユダヤ人だといわれている。お金を持ってる。1兆円、2兆円の金を1日で動かしている。世界金融の中心にいる人たちです。

でも彼らはこの時は非常に貧しくて、生活の糧を求めて一部はエジプトへ移住して、食うや食わずでどうにか生き延びていた。しかし彼らのエジプトでの生活は苦しくて、ほぼ奴隷化していた。

※ アブラハムはカナンのシケムの地にひとまず落ち着きますが、さらに旅を続け、エジプトに至ったとされます。商人の生活の基本形は「旅」ですから、アブラハムの生業が商業だったことが理解されます。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P13)

そうすると「こんな生活はもうイヤだ」と思う。このあたりは、民族の競合が激しくて、強い民族がやってくるたびに弱い民族は叩かれて、下へ下へと落とし込まれていく地域です。

日本のように島国でほとんど民族が入ってこない地域では、そういうことは起こりませんが、彼らは油断も隙もないようなところで奴隷となって生きている。そしてあらゆるところから異民族が押し寄せてくる。だから生きるのにやっとなんです。生きるためならどんなことでもしていこうとする。

※ ヘブライ人は人種的には雑多で、どの国家にも所属せず、その最もましな生業は砂漠でろばをあやつる隊商であった。時と場合によっては、彼らは砂漠から定住地に侵入する盗賊か掠奪者たち、エジプトのブドウ園の収穫人などと記録されている。また、傭兵隊としても働いた。アマルナ書簡の伝えるところでは、彼らは紀元前14世紀のパレスティナでは、エジプトの支配下にあるエルサレムなどの都市国家を襲う無法者であった。 (世界の歴史4 オリエント世界の発展 小川英雄・山本由美子 中央公論社 P58)

【出エジプト】 ユダヤ人は、エジプトで百年ぐらい暮らしていましたが、全く生活が良くならない。「こんなエジプト抜け出そうぜ」、そういうリーダーに引っ張られて集団でエジプトを逃亡する。

こういう大脱走が、紀元前1250年頃に起こった。なぜそれがわかるか。ユダヤ教の聖典「旧約聖書」にそう書いてあるからです。旧約聖書は「オレたちの祖先はこんなことをして生き延びたんだ」ということを書いています。この事件を「出エジプト」といいます。これは事実だとされています。

何万人というユダヤ人・・・・・・このときにはヘブライ人と言いますが・・・・・・そのヘブライ人を率いてエジプトから脱出した。その指導者がモーセです。

伝説として、目の前の海を渡ろうとして、モーセが呪文を唱えて「海よひらけ」と言うと、海の水が真ん中から割れて、道ができてそこを渡って行った。これが何を意味しているかは分からないけど、そういうシーンが映画の有名なシーンになっている。「そんなもんウソだろう」というと、宗教上のことだからなかなか触れられないところがある。

VTS 01 1 「十戒 神の奇跡」

※ 広い意味でのユダヤ教が成立したのは前13世紀である。このときに「出エジプト」という事件が生じた。当時のエジプト(第19王朝)のもとで奴隷状態にあって苦しんでいた者たちが、モーセという指導者の下、大挙してエジプトから脱走したという事件である。もう一つの重要な事件は「カナンヘの定着」である。エジプトから脱走した者たちの次の世代の者たちがカナンに侵入した。(一神教の誕生 加藤隆著 講談社現代新書 P46)

※ エジプトの膨大な文字資料の中に出エジプトに対応する出来事への言及はまったく見られないのである。・・・・・・考えられるのは、出エジプトが、旧約聖書が描き出しているような仕方、規模では起こらなかったということである。大エジプトから見れば、それは記録にも残らない些細な出来事、一部の奴隷の逃亡に過ぎず、考古学的な痕跡もほとんど残さないような小規模な事態だったのであろう。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P31)

※ イスラエルが(ヨシュア記が描くように)一まとまりの大きな集団として、カナン外部からやって来て、この地を一気に征服したという可能性は、考古学的にも歴史学的にも否定されている。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P46)

【十戒】 その途中のシナイ山でモーセは神様ヤハウェから、十の戒めつまり「十戒」を授けられた、となっている。その1番目に何と書いてあるか。これが「オレ以外の神を拝むな」です。これが一神教の発生です。

※ (出エジプトの)想定された時代に相当規模の集団の通過を証言する遺跡は、これまでのところシナイ砂漠のなかに発見されていないし、有名な「シナイ山」の位置もまだ「発見」されていない。(ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド ちくま学芸文庫 P247)

※ シナイ山の位置についても多数の仮説があるが、正確なことはわからない。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P36)

※ ハンムラビ法典も太陽神シャマシュの名において公布されているように、神によってあたえられた法という観念はイスラエル人に固有のものではない。しかし、律法を守るという点において、イスラエル人はきわだっている。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P98)

この話がホントかどうかは知りません。そういうふうにキリスト教世界では信じられています。根拠はユダヤ教の聖典である旧約聖書にそう書いてあるからです。

彼らは約100年前のアメンホテプ4世(位 前1379~62)の一神教改革の時にはすでにエジプトに住んでいましたから、その改革の様子を民族としては見ていたはずです。

アメンホテプ4世の改革は失敗しましたが、その一神教的発想は形を変えてこんなところで復活します。王がめざした改革を奴隷が受け継ぐというのも変な話ですが、アメンホテプ4世という病弱で神経症的な王の発想が、追い詰められた奴隷たちにぴったり当てはまったのでしょう。信じる神は一つだけだとすれば、集団の求心力は強まります。集団で荒野をさまよっているときに必要なのは、集団としての強い団結だったと思われます。

狩猟・採集の時代には、「神々とは、人間の意志に従うよう威嚇され強要される存在」(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P61)と考えられていました。

しかし、それが農耕が始まって、シュメールの時代になると「人間は、神々のために働く存在」(シュメル 小林登志子 中公新書 P227)と考えられるようになりました。

彼らはそのようなオリエント世界の中で生きていました。彼らの考えでは、この世をつくったのもこの神なら、この世の未来をつくるのもすべてこの神です。この神は今までの神とは違った、全知全能の神として姿を現します。

人間は古来、自分の念じる力でこの世の動きに影響を及ぼすことができると考えてきました。「雨よ降れ」と祈れば、雨が降り、「風よ吹け」と祈れば、風が吹くと信じてきました。でも彼らは、この世の動きをつくるのは、自分たちの祈りなどではなく、この世はそれとは別のあるものによって動かされていると感じはじめたのです。そうだとすれば、祈りをしても無駄になります。

ユダヤ人たちはここで、「今までのような祈りではダメだ」と感じはじめたのです。それは奴隷生活からぬけられない、自分たちの厳しい生活から出てきた発想なのでしょう。厳しいどん底の生活からなかなかぬけられないと、自分の念じる力でこの世を変えることや、呪術やまじないによって自分たちの生活を良くしようとすることが信じれなくなります。ユダヤ人の一神教はそういう彼らの生活のなかから出てきたものです。

「この世を動かしているのは自分たちではない、自分たちを越えた偉大な神の力だ。だとすればその神の意志さえ知れば、自分たちは救われるはずだ」、そう彼らは考えたのです。

※ 自らがあまりに脆く、か弱いものと感じるとき、人間は、自然の巨大な機構を制御している存在が、いかに大きく力強いものであるか、と考えざるを得ない。かくして、神々との平等という旧来の感覚が徐々に失われて行くにつれ、人間は自然の成り行きを、たとえば呪術のような独自の能力によって動かせるという望みを、諦めることになる。そして神々のことを、かつては自分も共有していると主張できた超自然的な力を、もはや唯一保有する存在とみなすようになるのである。(初版 金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P62)

※ なぜ、自分たちが信じていた神々を捨てて、他人のモーセが勧めた神に飛びついたんですか。

(岸田)なぜかというのは明らかで、自分たちの神々が守ってくれなかったんですよ。助けてくれなかったんですよ。それで他人の神に飛びついたんですよ。・・・・・・彼らだって、エジプトに連れてこられて奴隷にされる前は、生まれ故郷でのんびり暮らし、それぞれの民族神を信じていたかもしれません。しかし、彼らは、異郷の地にあって民族神から引き離され、もはや民族神に愛されても守られてもいないのです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P17)

※ ユダヤの神、ヤハウェは、ユダヤ民族の祖先ではないんですね。・・・・・・ユダヤ教の神とユダヤ民族は、赤の他人同士なんですね。この神と契約するという思想は中近東独特のものであって、他の地域には見られません。ユダヤ人の独創です。・・・・・・そういう他人同士の関係から出発したということがユダヤ教の根底にあるんじゃないかと思うんです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P15)

※ ユダヤ教も、キリスト教も、イスラム教も、中近東に発生し、世界へと広がったわけです。一神教が普遍的現象なら、中近東以外の地域に別の一神教が発生したっていいはずなんですが、発生しませんでした。ということは、一神教というのは、自らの普遍性は主張しますが、本当はきわめて地方的な現象だということです。言ってみれば、中近東の風土病ですね。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P107)

(●筆者注) 世の中に多神教は数限りなくあるが、一神教は、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教の三つだけである。そしてキリスト教とイスラーム教の双方ともユダヤ教から派生したものである。

※ セム系一神教は、「過酷な環境」と高い親和性を持っている。(勃発!第3次世界大戦 B・フルフォード KKベストセラーズ 2011.4月 P126)

※ モーセはそれまでのイスラエルの人々の考え方とは違って、アブラハム以外の彼らの神ヤハウェを、人間との絶対的な距離で隔絶された非対称性の神として理解し、あわせてほかの多神教宇宙の神々への信仰を徹底的に禁止したのです。・・・・・・出エジプトの体験とモーゼの思想を通過したのち、「高神」は人間との間に絶対的な距離を保ち、ほかの神々の存在を激しい嫉妬心をこめて拒絶する、「唯一神」に変貌をとげたのです。(カイエソバージュ4 神の発明 中沢新一 講談社選書メチエ P166)

※ (ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という)これら世界三大宗教を学術用語では「セム系一神教」と呼ぶ。・・・・・・一神教は、砂漠地帯で発祥した、ある意味、特殊な宗教観なのであろう。実際、自然環境が厳しい砂漠地帯では、セム系一神教の以前も、部族ごとにそれぞれの「神」を信仰してきた。もともと、一神教を信じやすい土地柄なのである。いうなれば緑が多ければ神様が増えていき、緑が少なくなればなるほど、神が減って、最後は一神教へと行きつくようなのだ。理由はこう考えられる。自然が豊かならば、自然から生きる糧を得やすい。だから何でもかんでも神様として感謝したくなる。逆に自然が厳しければ、神様の御機嫌を取るため、神様に優劣をつけてしまうのだろう。つまりその最終形が一神教=絶対神なのだ。・・・・・・過酷な自然環境では、時として食料が不足する。そうなれば他の集団から奪い取るしかない。・・・・・・当然、仲間以外は敵とみなす文化が生まれやすい。仲間か否か。その区別に用いられるのが、どの「神」を信じているか。信仰によって敵と味方を分かつ文化ができるのだ。・・・・・・セム系一神教は、部族ごとに存在していた「神」を殺しながら、一つに集約・統一されて絶対神化していった。いうなれば「神殺しの神」なのである。もっとわかりやすく言えば、神様同士の戦い、すべての神を倒してチャンピオンになった神様なのだ。(勃発!第3次世界大戦 B・フルフォード KKベストセラーズ 2011.4月 P122)

※ 温和なエジプト人がファラオという聖化された人物を運命の手に委ねたのに対し、荒々しいセム人は運命をおのれの手に入れ、独裁者を片づけてしまった。 数千年にも及ぶエジプトの歴史の中でファラオの暴力的追放あるいはファラオ殺害という事件がいかに希であることか。(モーセと一神教 フロイト著 ちくま学芸文庫 P85)

目指すはエジプトを脱出してイスラエル地域です。国でいえばイスラエル、地域でいえばパレスティナです。そこを目指した。そこは日本から見れば砂漠みたいなところですが、砂漠の住人から見ると「蜜のしたたる地域」です。「緑があるじゃないか」と感動ものです。砂漠の民から見れば、こんな所に住めたらいいなと思う。

※ カナンの地(パレスチナ)ではすでに初期青銅器時代(前3300~2200年頃)から、主として平野部を中心に多数の都市が形成されていた。・・・・・・これらの都市はほとんどの場合、城壁に囲まれ王が統治する単独の都市国家をなし、限られた範囲の周辺の農地と村落を支配下に置いた。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P7)

※【彷徨】

※ ヘブライ人は指導者モーセにひきいられてエジプトをのがれる。彼らは40年間さまよいながら、やがて次の世代に「約束の地」カナンにたどりつく。だが、そこには諸勢力がひしめきあっており、新来のヘブライ人が定着することを快くうけいれる人だけではなかった。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P89)

※ 前1000年前後の東地中海世界はすさまじいほどの激動期であった。安定と秩序をもたらす大きな覇権国家はなく、都市国家や部族集団がはげしくせめぎ合うばかりであった。とりわけメソポタミアとエジプトの狭間にあるカナン地方は弱小勢力が群立し、攻防をくりかえしていたのである。・・・・・・このような危機に戸惑い、迫りくる不安にさいなまれながら、人々は苦悶のなかに生きていた。かれらは虐げられた民であり、自分たちの不幸を嘆かずにはいられなかった。・・・・・・このような危機と抑圧の時代には、人々は神々の喪失を嘆かざるをえない。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P178)

※【カナンへの侵入】

※ ヤハウェ崇拝は、出エジプト集団が出エジプトの伝承とともにイスラエルにもたらしたという可能性を考えることができる。したがって、出エジプトと元来関わりを持たなかった諸集団から見れば、ヤハウェ信仰の受容は出エジプト伝承の受容と表裏一体をなしていたことだろう。・・・・・・カナンの地に出現した原イスラエル集団は、先住民や周辺民族との厳しい戦いを強いられていた。このような状況下で、強力な戦いの神、救いの神の観念は積極的に受け入れられていったものと思われる。・・・・・・強烈な神観念が集団を形成、結集する強力な作用を持つことは、後のムハンマドを中心とする数十人の集団から出発しながら、百年を経ずして内紛に明け暮れていたアラビア半島を統一し、さらにインドと地中海世界へも支配を広げていったイスラム共同体に類例を見ることができる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P33)

※ 後のイスラエル民族の中にはエジプトから脱出してきた人々の子孫や、アラム地方から移住してきた人々もいたに違いない。それゆえ、地理的にも文化的にも起源を異にする多様な人々の「るつぼ」の中からイスラエル民族が出現した、とみる研究者も少なくない。・・・・・・それらの居住地は、少なくとも初期の段階では原則的に自給自足であり、相互の間に密接な連絡があったようには思われない。それらの集団は、差し当たっては相互に無関係に並存していた。これらの人々のうち、やがて同じ民族としての強烈な共属意識とアイデンティティーを獲得した部分が、イスラエル民族となったのであり、なかには「イスラエル人」としての意識を持たずに孤立した存在を続けた人々もあったに違いない。この地の住民がすべて「イスラエル人」となるのは、王国時代の政治的統一以降であろう。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P55)

※【殲滅の物語】

※ 旧約聖書はある意味で戦争の記録ですね。モーセに連れ出されて約束の地カナンに向かったイスラエル軍は、ヤハウェの守護のもとに都市という都市を全部殲滅していく。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P173)

※ 例えば、イスラエルが角笛を吹きながら周囲を行進すると、堅固な城壁がひとりでに崩れ落ちたとされるエリコの城壁は、考古学的調査の結果、何と初期青銅器時代末の前2300年頃に破壊されたものであり、イスラエルの登場時にはエリコはほとんど人の住まない場所であったことが判明した。・・・・・・したがって、エリコの城壁の崩壊の物語は、その廃墟の由来を説明する起源譚として創作されたものであることは明白である。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P37)

※ (ユダヤ教の聖典である旧約聖書の)申命記の28章のなかで、ヤーヴェがおのれの命にしたがわなかった者に徹底的に望んだような恐ろしい破壊によって、人間がおびやかされたことは、これ以前の、そしてこれ以後のどの世界の詩文の記述の中にもけっして見られない。(ユダヤ人と経済生活 ヴェルナー・ゾンバルト 荒地出版社 P295)

(●筆者注) ヴェルナー・ゾンバルト(1863~1941)はマックス・ウェーバーと並ぶドイツの社会経済学の双璧とされた。マックス・ウェーバーの資本主義プロテスタント説にたいして資本主義ユダヤ教説を唱えた。しかし、その説がナチスドイツに利用されたとして、戦後はなかなか読めなくなった人物である。彼の主著「ユダヤ人と経済生活」は、最近(2015年)、講談社学術文庫から久々に出版された。荒地出版社版は絶版となっている。

【ヘブライ王国】 ユダヤ教は「ちゃんと神を信じれば救われる」という教えです。エジプトを脱出したあと、彼らは紀元前1020年にやっと念願の国を作ることができた。これをヘブライ王国といいます。ユダヤ人初の国家です。この首都がエルサレムです。前10世紀には、ダヴィデとその子ソロモンという王のもとで栄えたとされています。

※【部族】

※ 後にイスラエルを構成することになる諸集団(便宜上「原イスラエル」と呼ぶ)は、先住民であるカナン人や周辺民族としばしば戦いを交えなければならなかった。先住・周辺民族との戦いと簡単に言うが、いったい誰が、どのようにして戦ったのか。原イスラエルの諸集団は、この段階では明らかにまだ、戦いに専念する職業軍人も常備軍も持たず、成年男子たちがその都度主体的に編成する召集軍が主たる戦力であった。このような戦いが繰り返されるうちに、隣接し合う集団同士がより大きな集団単位としての「部族」を形成し、さらにそのような部族同士が集まってさらに大きな枠組みとしての部族連合を形成していったものと思われる。なお、いわゆる「部族」が歴史的には二次的に形成された単位であり、血縁原理というよりも地縁的原理に基づくものであったことは、後の所属名のいくつかが明らかに地名から取られていることに示されている。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P57)

※ 前12世紀後半には、すでに12部族からなる「イスラエル」という部族連合=民族の母体が成立していたことになろう。・・・・・・諸部族を一つの部族連合へと統合する能動的・積極的要素をなしたものは、共通の神の崇拝という集団間の宗教的紐帯であったと考えられる。・・・・・・神ヤハウェは、人々を抑圧から解放する救いの神、敵の戦車を打ち負かす戦いの神であり、この神への信仰は、困難な状況下にある諸集団を戦闘的な共同体に統合し、その戦力を高める上で強力なイデオロギーとしての役割を発揮したものと思われる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P61)

※【エルという神】

※ ただし、「イスラエル」というこの部族連合の名称は、それが当初よりヤハウェという神の崇拝を中心に形成されたものではなかったことを示唆している。イスラエルとは「エル戦い給う」ないし「エル支配し給う」を意味するが、「エル」とはセム語共通の神をあらわす普通名詞であるとともに(アラビア語の「アッラー」も同じ語源に由来する)、他方ではウガリット(シリア北部)出土の文書に見られるように、フェニキア=カナン神話における最高神の固有名でもあった。

イスラエルという名称におけるエルがいずれの意味であるにせよ、このことは、まずヤハウェ宗教が到来する以前に、すでにエルを中心として「イスラエル」という部族連合の形成が始まっており、その後、より強力な神ヤハウェがもたらされ、このエルとの同一視によって「イスラエルの神」とされたことを推測させる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P62)

※ イスラエルは民族成立後も約200年から300年の間、王制を採用しなかった。このことは単なる偶然ではなく・・・・・・ヤハウェが「奴隷の家から解放する」神であり、ヤハウェ宗教が、人間が人間を支配することを認めない、本質的に反王権的性格を持つ宗教だったからであろう。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P67)

※【存亡の危機】

※ 前12世紀の末期になると・・・・・・山岳地帯を出て平野部に進出しようとする動きも顕著になってくる。このことは当然ながら、平野部に点在するカナン人都市国家との衝突をもたらした。・・・・・・この時代のイスラエルには、戦いに専念する戦士階級や常備軍はまだ存在しなかったが、このような事態に対処するためには、一定数の戦力を動員し、訓練を施し、指揮統率する指導者の存在が要求される。これらのことは・・・・・・社会構造の組織化、内部的多様化、階層化、および強い力をもって社会を統制する権威の出現、すなわち集権化を要請したであろう。それゆえ、より強大な権力を持ち、より制度化された支配構造を持つ「王権」の出現を要請する内的圧力は相当高まっていたと考えられる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P70)

※ イスラエル人は、ペリシテ人の圧倒的な軍事力の前に繰り返し打ち破られ、丘陵地帯のエベン・エゼルで決定的な敗北を喫した。・・・・・・イスラエル民族は、これによって文字通り存亡の危機に瀕することになった。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P71)

※ このような組織的な軍事力を持つ侵略者と互角に戦うためには、イスラエル自身もまた、職業軍人による強力な軍隊を持たねばならない。しかしそのためには、イスラエルが、諸部族の平等で自発的な結合を基盤とするゆるやかな部族連合から、中央集権的な統治体制と強力な軍隊を持つ王制国家へと変身しなければならない。・・・・・・こうしてイスラエルの中から、王を求める声が上がってきた。・・・・・・イスラエルにおける王制が、主としてそのような軍事的必要性から要求されたことが反映している。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P72)

※【王制反対】

※ サムエル記上8章によれば、王を求める民の要求は、当時の民族指導者であり、最後の士師でもあったサムエルの目には「悪と映った」のであり、イスラエルの本来の支配者たるヤハウェを退けることに他ならなかった。・・・・・・宗教的指導者であったサムエルが初代の王サウルと衝突し、神の名においてその廃位を宣言したという伝承が残されている。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P73)

(●筆者注) 一神教は、この時点で国家を想定していない。王はヤハウェのライバルであり、ヤハウェの存在を脅かすものであるととらえられた。この一神教は、聖権と俗権を同時に支配するものでなければならなかった。つまり聖俗一致である。これはのちのイスラーム教によって成功するが、このユダヤ教では失敗する。ユダヤ社会の王はヤハウェの教えに従わない行動を取るようになる。多神教社会と同じように、この段階では、王は戦争のための一時的な将軍に近いものであった。神と王権、聖俗一致、将軍と王権、これらの考え方の整理が課題である。一神教は本来、聖俗一致をめざし、俗権である王権を認めない。だからこの栄花に満ちたヘブライ王国は存在しなかったとする意見もある。しかし、この一神教と王権の矛盾はキリスト教社会に受け継がれる。キリスト教はもっとも聖俗分離の進んだ一神教になる。そこにキリスト教社会の精神的な亀裂が発生するのである。

※ 王制が何の摩擦もなくすんなりとイスラエルに定着したようには思えない。おそらく王制導入をめぐって、現実的・合理的な歴史認識からそれを推進しようとする人々と、ヤハウェ宗教的理念からそれに反対する人々との間にかなりの対立と葛藤があったと考えられる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P74)

※【サウル王】

※ 結局のところ主導権を握ったのは、王制の導入に積極的な人々であった。イスラエルの初代の王に選ばれたのは、ベニヤミン族のサウルであった。サウルとその息子ヨナタンは、ギブアを拠点に有能な軍人は集めて常備軍を編成し、主としてゲリラ戦によりペリシテ人の守備隊を撃ち、彼らを一時的にせよ海岸平野に追い返すことに成功した。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P75)

※ 王制は、その本質からして聖俗を含めたあらゆる権力の専制的掌握を要求する。しかしヤハウェ宗教の立場からするならば、それは唯一の支配者たるべき神への反抗なのである。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P76)

※ ユダ部族出身のダビデがすサウルの戦士の中にいたという事実は・・・・・・ユダもまたイスラエルの王国に属していたことを表現していると考えることができよう。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P77)

※ ペリシテ人はやがて体勢を立て直して反撃に転じた。彼らはイスラエルの戦力を南北に分断する形でイズレエル平原に進出し、イスラエルはギルボア山地での戦いで完膚なきまでに撃ち破られ、サウルおよびヨナタンを始めとするその息子たちのほとんどは、壮絶な戦死をとげた。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P77)

※【ダビデ王】

※ 他方でユダ部族は、サウルの死後ヘブロンに戻っていたダビデをユダ固有の王に選んだ。このようにして、支配者としてのダビデの経歴の第一歩は、まずユダ部族単独の王として踏み出されたのである。・・・・・・このことはユダ部族以外の部族から見れば明らかに分派行動であり・・・・・・内戦が起こるのは必至である。しかしこの権力闘争では、ダビデの側が明らかに優勢であった。・・・・・・後ろ盾を失ったエシュバアル(先王サウルの息子)も間もなく暗殺者の刃にかかって死ぬ。

王と実質的な指導者を失った「イスラエル」の諸部族はヘブロンに使者を派遣し、ダビデをエシュバアルを継ぐ「イスラエルの王」とした。ダビデには、サウルの娘ミカルとの結婚を通じてサウル王朝の継承者としての公的資格がなくもなかったのである。

これによってダビデはユダ王国とイスラエル王国という二つの国家の王を兼務することになった。・・・・・・両者はあくまで共通の王を戴く固有の国家として並存を続けたのであり、同君連合国として外見上の統一を保ったにすぎないのである。このような二元性が顕在化するのが、ソロモンの死後のいわゆる王国分裂である。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P79)

※【国家守護神としてのヤハウェ】

※ その後彼(ダビデ)は、それまでカナン系のエブス人の手に残されていたエルサレムを征服し、これを新しい王都として定めた。・・・・・・(ダビデは)、シナイ契約の際の律法を刻んだ石板を収めたとされ、ヤハウェの現臨の象徴とも見なされていた「契約の箱」を、国民注視の中で大々的にエルサレムに搬入することにより、この新しい王都に形式上ヤハウェ宗教の伝統を注入し、そこをヤハウェ崇拝の中心地としたのである。・・・・・・

さらに、宮廷預言者ナタンがダビデに対して語ったとされる、ダビデの子孫による永遠の支配を約束する「ナタン預言」に示されるような、宗教によるダビデ王朝の支配の正統化・絶対化も、すでにダビデかソロモン王の時代には始まったものと思われる。・・・・・・かつて「奴隷を解放する神」、人間による人間の支配を認めない神であったヤハウェは、少なくともエルサレムにおいては、皮肉にもダビデ王朝の「万世一系」の支配を正統化する王朝の守護神に変身していくのである。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P83)

聖都エルサレム ――祈りと平和の都

※ (1970年代に)エルサレムでおこわれた発掘調査は、過去の栄光にみちた表象をだいなしにするものだった。・・・・・・周囲のどの発掘調査現場からも、ダビデとソロモンの時代とされる紀元前10世紀に、強力な王国が存在した名残を見つけることはできなかった。記念碑的な建造物のいかなる証拠も、城壁も、壮麗な宮殿も見つからなかったし、土器も驚くほど少ししか出土せず、出土したものもひどく貧弱な様式だった。・・・・・・炭素14を用いる年代測定技術の発達により、次のような悲痛な結論が証明された。北部地域の巨大建造物はソロモンによって建てられたものでなく、イスラエル王国時代のものであった、と。実際のところ、聖書がバビロンやペルシアの強大な王にもほとんど比肩するとの言葉を使ってその豊かさを語っていた。この伝説的な王の存在を証明する、いかなる遺跡も発見されていないのだ。ここから次のような厄介な結論がどうしても出てきてしまう。紀元前10世紀のユダに政治的実体が存在したとしても、それは部族的なミクロ国家でしかありえなかった。また、エルサレムも小さな砦のような町以上のものではなかった。この地方の一角に、ダビデ家と呼ばれる王朝が存在したかもしれない(1993年にテル・ダンで発見された碑文がこの仮説を支持している)が、このユダ王国は、おそらくはそれ以前に出現した北部のイスラエル王国よりずっと小さいものだった。・・・・・・

1980年代にヨルダン川西岸地域でおこなわれた重要な考古学的発見により・・・・・・肥沃な北部では農耕がさかんにおこなわれ、数十の集落の成立が可能となっていた。他方南部では、紀元前10~前9世紀になっても、20ほどの小村を数えるだけだった。ユダが徐々に結晶化し発展したのが紀元前8世紀末頃のことだったのに対し、イスラエルは前9世紀にはすでに安定して強力な王国であった。つまりカナンには、文化・言語の面では近いものの、分離し対立する二つの政治的実体がつねに存在していたということになる。・・・・・・オムリ王朝を頂点にいただくイスラエル王国は、ダビデの系統のユダ王国を凌駕していた。・・・・・・かつてはソロモンが建設したと考えられていた大建築物群は、実はもっと後の時代にイスラエル王国により建てられたものだった。(ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド ちくま学芸文庫 P251)

※ さまざまな考古学の発掘調査の結果、イスラエル王国の住人は、ユダの農民と同じように、熱心な多神教徒だったことが分かっでいる。彼らの神のなかで最も人気のある神がヤハウェで、その後ヤハウェは、ギリシア人におけるゼウスやローマ人におけるユピテルと同じように、徐々に主神となっていた。しかし、人々ははバアルやシャマシュの崇拝を捨ててしまったわけでなく、また美しく魅惑的なアスタルテのためにも、パンテオンのなかにつねにその場を確保していた。(ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド ちくま学芸文庫 P253)

※ 結論としていえば、新しい考古学者や研究者のほとんどが抱く仮説によると、栄光に満ちた統一王国は決して存在したことがなく、ソロモン王は、700人の妻と300人の側妻を住まわせるほど広い宮殿を持ってはいなかったのだ。この広大な帝国の名が聖書に記されていない事実も、この考えを補強するばかりだ。唯一神の恩寵とその祝福を当然受けて建設された、強大な統一王国としてのアイデンティティを考え出し、誉めたたえたのは、後世の作者たちだった。(ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド ちくま学芸文庫 P254)

※ イスラエルの「テルアビブ学派」の前衛的な研究者たちの立場は、聖書の歴史的核にあたる部分は、ユダ王国末期のヨシヤの治世に書かれたと断定しており、それ自体は魅力的だが、その説明と結論の大部分は脆弱なものだ。これらの歴史学者の分析は、聖書が紀元前8世紀よりも前に書かれたことはありえず、ほとんどの物語は事実のなかにいかなる基礎ももたないことを教えてくれ、かなり納得のいくものである。(ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド ちくま学芸文庫 P256)

しかし、ソロモンの死後、この国にも宗教上の対立があって、紀元前922年頃に北と南に分裂する。

北は名前を変えてイスラエル王国と名のります。今といっしょの名前ですね。逆にいえば今の国名イスラエルはここからきます。この国はもう一つ別の神を拝もうとした。南はユダ王国という。ユダヤ人という名前はここからくるんです。彼らは逆にかたくなに1つの神のみを拝もうとした。

北のイスラエル王国は短命で紀元前722年に滅ぼされます。メソポタミアから攻めてきた国、アッシリアに滅ぼされます。

※ この王(アッシリアのティグラトピレセル3世)は、以前からアッシリアがしばしば行ってきた反抗的な民族の集団移住政策を徹底させ、征服した諸民族を事実上相互に混合させて、征服民の民族的同一性を解体して反乱の可能性を断った。最近の研究によれば、ティグラトピレセルの20年に満たない治世に総計で約40回にわたる強制移住が行われ、各地で50万人以上の人々が動かされたといわれる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P137)

※ このような占領・移住政策が非征服民の民族性を解体し、主体性も個性も持たない非力な混合体としての非支配者層を作り上げるうえでいかに有効であったかは、このようにして散らされた旧イスラエル国民が、やがて移住先の人々の中に吸収されてしまい、もはや「神の民」としての自己同一性を保ち得なかったことに示されている。それゆえ北王国を構成していた十の部族は、その後「失われた十部族」と呼ばれるようになる。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P145)

それを見ていた南のユダ王国の人々は、彼らの神が弱いから滅ぼされたとは考えずに、逆に「奴らは別の神を拝もうとしたから滅ぼされたんだ」と思う。そこで自分たちの神への信仰をいっそう強めます。

※ (イスラエル王国では)ヤハウェは唯一無二の神であるはずだったが、主を意味するバアル(神)はヤハウェの形容詞とみなされたり、別名として崇められたりした。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P95)

※ 古代の戦争も、国と国、民族と民族、軍隊と軍隊の戦いである。しかし古代の戦争には、神と神の戦いとしての意味もあった。戦争に負けて、国や民族が滅びると、そこで崇拝されていた神も死ぬ。このことは戦争での勝利という「人の側の要求」について、神は当てにならない、頼りにならないということを意味する。つまりこの神は、いわば駄目な神である。そのことが戦争の敗北・民族の滅亡という動かしようもない厳然たる事実によって、証明されてしまったのである。前8世紀後半におけるアッシリアによる北王国の滅亡は、ヤーヴェが人々に見放されても当然の結果に結びつく事件だった。(一神教の誕生 加藤隆著 講談社現代新書 P60)

※ 契約の概念をあてはめると、神に対する民の義務がきちんと果たされていたかという問題が出てくる。ところがアッシリアに滅ぼされる前の北王国の民の態度は、神の前で適切なものだったとはとても言えないようなものだった。ヤーヴェ以外の神を崇拝していたのである。神に対する民の義務が実現されていてこそ、神は民に恵みを与える。買い手が百円を出していないのならば、売り手がリンゴを渡さないのは当然である。このような論理を採用することで、ヤーヴェは駄目な神だとしなければならないといった事態を回避できることになる。この論理によって神は救われたのである。(一神教の誕生 加藤隆著 講談社現代新書 P65)

【バビロン捕囚】 南のユダ王国はこのあと100年ばかり生き残る。しかしやはり滅ぼされます。滅ぼしたのは新バビロニアです。紀元前586年のことです。

国が滅ぼされると女は犯される。子供も殺される。男はまっ先に殺される。殺すのが一番簡単ですから。そうでなかったら捕らえて捕虜にする。そして連れて帰って奴隷として働かせる。古代ではよくあることです。

だからこういう目にあった民族は他にもいっぱいいるんです。しかしその多くは消滅して、歴史の中に消え去っているから歴史に残らない。ユダヤ人もそういう目にあいますが、彼らは消滅しないどころか、今では世界の中心都市でお金持ちになっている。

だからこれが特別にクローズアップされるのです。彼らは新バビロニアに滅ぼされた後、新バビロニアの首都バビロンに連れて行かれて奴隷にさせられた。これをバビロン捕囚といいます。そこで約50年間、奴隷として使われた。この間彼らは何を考えたか。「オレたちを奴隷にしたオレたちの守り神はダメな神だ」とは考えない。この教えは「信ずる者は救われる」です。この言葉、よく聞きませんか。しかし自分たちは救われてない、と彼らは思った。

では救われないのはなぜか。「信じる者は、救われる」のが絶対だとするなら、「救われないのは、信じていないから」なんです。こういう発想をするんです。こういう発想は、「雨が降らないのは、おまえの信じ方が悪いからだ」と言われるのといっしょで、ヤハウェ神官団にとっては、責任を回避するうえで、非常に都合のよいものです。旧約聖書はこのような中で書かれたものです。

※ 現在の研究によれば、(旧約聖書の)「モーセ五書」や「ヨシュア記」は、1人の著者により一気に書き下ろされたものではなく、長い複雑な編集過程を経て段階的に発展したものであり、最終的に現にある形になるのはバビロン捕囚(前6世紀)以後のことだったと考えられている。・・・・・・それゆえこの「救済史」の物語は、実際に起こったことの正確な記録ではなく、後のイスラエル人が自分たちの祖先の体験として信じた信仰の内容だと解すべきである。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P13)

※ アッシリアもバビロニアも征服した民族に強制移住政策を行ったが、アッシリアが旧北王国の住民をアッシリア領土内各地に分散させ、また旧北王国領に他の地域の住民を移住させる双方向型移住政策をとり、結果的に被征服民を混合させてしまったのに対し、バビロニアは旧ユダ王国の住民を比較的まとまった形でバビロン近郊に住まわせ、しかも一方向型移住政策で満足して、旧ユダ王国領土を放置し、そこに異民族を移民させなかった。それゆえユダの人々は、バビロンにおいても本土においてもその民族的同一性をかろうじて維持することができ、しかもバビロン捕囚終了後には故郷で民族の再建を図ることができた。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P171)

※ ある集団が他の集団に打倒されたならば、敗者の主神は勝者の主神に敗れたことになる。敗者たちは優越する神に同化するか鞍替えするか、そこには神々の融合や習合がおこる。疎んじられたり役に立たないと見なされれば、捨てられたり取り替えられることもなきにしもあらずなのである。しかしイスラエル人の場合はこれとは異なる。彼らは神と契約することによって選ばれた民などである。もし彼らが負けたとしたら、それは彼らの唯一神が自らの民に罰を下したのである。それは彼らを正しい道に戻らせるためである。(多神教と一神教 本村俊二 岩波新書 P96)

※ バビロニアに捕囚生活を送ったイスラエル民族は、ようやくそれぞれの出身部族のこだわりをすてて、その代表的な部族であるユダ族を中心に団結した。このころから、かれらはユダの人びと、つまりユダヤ人とよばれるようになった。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P391)

彼らは「信じているのに救ってくれない神は、ダメな神だ」とはしません。すべては信じる側の責任にするのです。それまでの多神教は神の責任を保持しています。だから民を救えない神は捨てられるか、殺されていきます。

しかしこの一神教は、神の責任をすべて免除し、逆にその責任を信者の信仰の不足のせいに転嫁するのです。

※ 古代世界の常識によれば、民族間、国家間の戦いは同時に神と神との戦いであった。したがって、ユダ王国の滅亡とダビデ王朝の断絶は、イスラエルの神ヤハウェがバビロニアの神マルドゥクに敗れたことを意味しかねなかった。・・・・・・

彼ら(旧約聖書の記述者たち)は、(ヨシュア記、士師記、サムエル記、列王記を編集することにより)イスラエルの歴史を民の側の罪と契約違反の歴史と描き出すことにより、王国の滅亡と捕囚という破局が神からの正当な罰であり、その責めはもっぱら民の側にあることを示し、この事態が決してヤハウェの敗北や無力を表すものではなく、むしろまさにヤハウェの義と歴史における力を示すものであることを論証しようとしたのである。(聖書時代史 旧約篇 山我哲雄 岩波書店 P173)

「信じる者は救われるのに、なぜ自分は救われないのか」。

「それは信じていないからだ。だからもっと信じろ、救われないのは信仰が足りないんだ」

という論理です。こういう論理ができあがります。この論理に出口はありません。だからこの苦悩は永遠に終わりません。この論理により、絶対的な一神教ができあがります。

多神教の世界では人々は神々と共に住んでいましたが、一神教の世界では人々は神に支配される者として生きていくことになります。

※ (前722年の)北王国(イスラエル王国)滅亡の後の契約の概念・罪の概念の導入によって、ヤーヴェが沈黙していても、それでヤーヴェを駄目な神だとせずに済む考え方が成立した。(一神教の誕生 加藤隆著 講談社現代新書 P78)

(●筆者注) 例えばバスに乗るとき、「100円払えば、バスに乗っていい」という契約があります。しかしバスに乗っても、そのバスはいっこうに目的地にたどりつきません。でもそれは「おまえたちの100円の払い方が不十分だったからだ」といわれます。すると、乗客はいつまでも100円を払い続けなければならなくなります。「バスが悪いのではなく、乗客である自分たちの行いが悪いのだ」とされます。これが罪の概念です。こうやって神だけが一方的に契約履行の責任を免除されます。そして乗客は「神はどうやったら目的地に連れて行ってくれるのか」を永遠に考えつづけなければならなくなります。しかも他のバスに乗り換えてはなりません。もし乗り換えようとすれば、神はますます災いをもたらします。一種の脅しです。これが一神教です。

これを「契約」というから、日本人にはわかりにくくなります。なぜなら「契約」とはふつう互酬性、つまりフィフティ・フィフティの関係があるからです。ギブ・アンド・テイクといってもいい。この契約にはそれがないのです。一方的に人間が払うだけなのです。リターンが未来永劫に引き延ばされるということは、リターンがないのと同じです。こういう契約は無効です。ふつうならこれは「だまされた契約」であり、いつでも無効にできる不当な契約です。これを正式な契約として扱うことは日本人にとってはたえがたいものです。このような権利と責任のバランスがとれていない契約は、契約ではありません。これもユダヤ人の自己正当化の産物ですが、これを正式な契約だと認めると、人の富を奪うことも正当化されていきます。なぜなら、彼らは一方的に義務を負う不当な契約を正当化したため、それに対する怨みを他人に転嫁するようになるからです。

※ 一神教というのは、好ましくない状況、屈辱的状況に追いつめられて、そこからの逃避として唯一絶対神にしがみつくということだと思います。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P52)

※ 神と人とが契約するという発想はなんとも独特であり異様ではないだろうか。現実には多神教世界のなかでデキモノのように突起した一神教信仰だった。神々をあがめる世界であれば、いずれかの神に帰依すればそれでいいことになる。しかし、一神教ではほかの神をあがめてはならない。唯一神信仰はほかの神々を否定するという形でしかありえないのだ。だから、神との契約が結ばれ、人々は永遠の義務を負わされることになる。しかし、その契約によって彼らが抑圧と差別からの解放を得ることができるのである。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P73)

※【エデンからの追放】

※ (ヤハウェ神は)さらにその人に言われた。「君が妻の言う声に聞き従い、わたしが食べてはいけないと命じておいた樹から取って食べたから、君のために土地は呪われる。」・・・・・・ヤハウェ神は彼をエデンの園から追い出した。(旧約聖書 創世記 岩波文庫 P15~16)

「どこまでも信仰していかないと気が済まない。信仰しても信仰しても不安になる」、これが一神教です。これがのちのキリスト教の母体になっていきます。なぜそこからキリスト教が生まれるか。それはまたイエスの誕生のところで言います。

こうやってバビロン捕囚の間も、彼らは神への信仰は失わないどころか、逆に信仰を強化していきます。「他の神を拝んではダメだ」という神様を信仰し続けた。この神様の名前はヤハウェといいます。この神様がのちのキリスト教の神です。

続く。

【ユダヤ教】

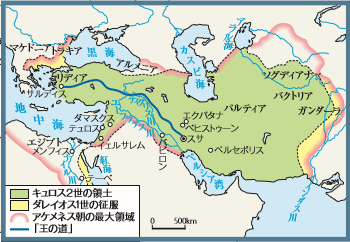

その後ユダヤ人はどうなったか。彼らを連れ去った新バビロニアを滅ぼす国が出てくるんです。これがあとで出てくるアケメネス朝ペルシアです。ユダヤ人はこの国が大好きです。なぜか。新バビロニアを滅ぼした上、そこで奴隷にさせられていた彼らユダヤ人を奴隷身分から解放してくれたからです。

そして前538年に「故郷へ帰って良いぞ」と帰国まで許してくれた。それで彼らユダヤ人はイスラエルに帰った。「バンザイ」です。ペルシアさまさまです。

そういう苦しい奴隷生活をしていた50年間で、じわじわと形を整えてくるのが、彼らユダヤ人の強い一神教信仰です。これをユダヤ教といいます。ユダヤ人というのはこのユダヤ教を信じている人です。

※ バビロン捕囚で連れ去られた人々とその子孫のうち、ほんの一部分しかエルサレムにもどらなかった。残りの人々、すなわち彼らの大半は、東方で花開き、まさには沸き立ちつつあったユダヤ文化の中心地に定着し、そこで繁栄する道を選んだ。(ユダヤ人の起源 シュロモー・サンド ちくま学芸文庫 P292)

バビロン捕囚から帰国した後、彼らはエルサレムに神殿を再興し、今までの教えをまとめて本格的なユダヤ教が成立します。その聖典が「旧約聖書」です。その中には彼らが新バビロニアのバビロンで見た「バベルの塔」や「空中庭園」の話が形を変えてこの中に織り込まれています。

※ ジグラトとは天に通じる階段で、頂上の神殿は神々に近づける場所であるとする考え方が最も広く受け入れられている。・・・・・・

バビロン市のジグラトが「旧約聖書」「創世記」第11章が伝える「バベルの塔」である。具体的なモデルは新バビロニア時代(前625~539年)にバビロン市に建立されていた「エテメンアンキ」であったと考えられている。・・・・・・考古学的にその存在が裏付けられているジグラトとは20ぐらいだが、実際にはもっと建てられていた。(シュメル 小林登志子 中公新書 P261)

(●筆者注) バベルはバビロンを英語読みしたもの。バビルも同じ。

【一神教】 この世界に一つしかないはずのユダヤ教の神様の名前がヤハウェです。変な読み方です。YHWH、こういう書き方です。ヘブライ文字には母音がないから、これ本当は何と読むかわからない。ヤハウェだろうといわれます。ヤハウェでも、ヤーヴェでも、またはエホバでもいいけれども、これは強い一神教です。

「神様、仏様、観音様、幸せにしてください」などと拝んだらダメです。3つも神様を拝んだらかえって罰が当たる。「神様は1つの神様だけにしろ、観音様なら観音様だけにしろ」というのが一神教です。

このヤハウェというのは戦争神です。イクサの神様です。だからちょっと怖い。戦争神なんてものがあるのか不思議な気がしますが、日本でも戦争神はあるんです。武門の神様というのは八幡神です。八幡様という神社は全国あちこちにあるでしょう。あれは武門の神様です。戦いの神様つまり戦争神です。

「戦争に勝ちますように。俺たちを守ってください」、それが戦争神です。「戦え、オレが守ってやるから」「でも死んだらどうするの」「心配するな、ちゃんと天国に行かせてやるから」「そんなら戦おうかな」という感じですね。これが戦争神です。

※ 不安なり恐怖なりが強いほど、自我が強くなるのではなくて、強い自我を必要とするようになるのです。そして、自我を強くするには強い神が必要となるのです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P62)

※ 誤魔化せないところまで不安や危機感が高まってくると、より強力な防衛戦略が投入され、妄想性や強迫性の傾向を強く持った社会が生み出される。(自己愛型社会 岡田尊司 平凡社新書 P216)

※ 自我は何らかの支えを必要とするわけで、神は自我の支えとして実に頼もしいというか、好都合なものだと言えると思います。・・・・・・死の恐怖というのは堪え難い恐怖ですから、人間はその恐怖を鎮めるために、実は自我というのは切り離されてはいないんだ、孤立してはいないんだ、神につながっているんだ、という信仰を必要としているのです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P60)

※ 自我には支えがあって初めて成り立つんで、支えが必要です。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P70)

※ われわれの子供たち、成人の中の神経症者たち、そしてまた未開民族において、われわれは、「思考の全能」への信仰ともいうべき心理現象を見いだすのだが、これば、われわれの心的行為、ここでは知的行為と言うべきものが、外的世界を変えることができるとする、思考の持つ影響力の過大評価にほかならない。 これだけでなく、われわれの技術の先駆とも言うべきすべての魔術も根本においてはこの前提の上に成り立っている。さらに言葉の持つあらゆる魔力に関する信仰も、ある名前を知りそれを口にすることに結びついている信仰も、この前提の上に成り立っている。 (モーセと一神教 フロイト著 ちくま学芸文庫 P190)

※ 母子は生後は明らかに物理的にも心理的にも別の存在である。しかしそれにもかかわらず、(日本人の)甘えの心理は母子一体感を育成することに働く。この意味で甘えの心理は人間存在に本来つきものの、分離の事実を規定し、分離の痛みを止揚しようとすることである、と定義することができるのである。したがって甘えの心理が優勢である場合は逆に、その蔭に分離についての葛藤と不安が隠されていると推理することも可能となるであろう。 さらに成人した後も、新たに人間関係が結ばれる際には、少なくともその端緒において必ず甘えが発動しているといえる。その意味で、甘えは人間の健康な精神生活に欠くべからざる役割を果たしていることになる。(甘えの構造 土井健郎 弘文堂 P82)

(●筆者注) 「甘え」を廃除した究極のところに一神教がある。一神教は「甘え」文化のなかにある日本人の対極にある。

この旧約聖書を読んでいくと、といってもこれはなかなか読めない分厚さです。一冊400ページで20巻ぐらいある。ちょっと読み始めたことがあるけど、最初の3ページで眠たくなってしまいました。とにかく長い。これが旧約聖書です。のちに出てくる新約聖書は一冊ですが。

旧約聖書を読んでいくと、度重なる戦争の記述です。いろんな街を破壊していく。その誇らしげな記録です。「戦って戦ってパレスチナを自分たちのものにしていった」、その記録です。

彼らユダヤ人が生きた時代は、民族同士の危機的な戦争があります。戦争に負ければ、奴隷身分に落とされる。社会の前提に奴隷制があります。一神教が生まれる背景には、人間を奴隷にすることを当然とするような恐い社会があります。

※ 苦難の歴史を体験するたびに、イスラエルの人々の間には、「唯一の神ヤハウェ」への絶対的な信仰と、いまや「異教の神」としてレッテルを貼られることになった多神教宇宙の神々に対する拒絶を主張する預言者たちが、つぎつぎに登場しては、モーセがはじめたこの「一神教革命」を、どんどん極端なところにまで引っ張っていこうとしました。・・・・・・「高神」という存在の中から、ヤハウェなる神(ゴッド)が出現したわけですが、このヤハウェを「唯一神」とすることによって、その全体性を突き崩すそうとする人々が、ここに出現しようとしていたのです。それはいずれ、世界の姿を変えてしまう力を持つにいたるでしょう。(カイエソバージュ4 神の発明 中沢新一 講談社選書メチエ P168)

【救世主】 彼らも生きるのに必死です。そういう苦しい生活の中で、彼らは何を求めるか。彼らを救ってくれるスーパースターの登場です。これが救世主です。ヘブライ語でいうとメシアです。ではギリシア人はこれを何と言ったか。キリストと言ったんです。のちのイエスさんがそれです。

「救世主などいるものか」と思っても、これは今でも形を変えて現れます。20世紀のアメリカ映画が生んだ最高の救世主がいる。スーパーマンです。スーパーマンは地球を滅ぼす悪と戦って救ってくれるでしょう。これは救世主の発想です。今でも人気がありますね。これは一神教の発想です。「スーパーマンが出てきて悪と戦い、苦しんでいる自分を救ってくれる」と思うと力が出るでしょ。あの感覚です。

日本にはこういう発想はない。でも戦後になってアメリカの影響で、日本でもウルトラマンとかが出てきた。ウルトラマンが、日本を征服するような悪と戦って、悪を追い払ってくれる。あれはスーパーマンの発想です。

戦後アメリカに占領されて、日本もちょっと似てきました。しかしもともとあるのはアメリカのスーパーマンです。キリスト教世界は今でも救世主が大好きです。アメリカもキリスト教国です。

【選民思想】 ただ、ユダヤ教の救世主は全世界を救うんじゃない。ここが今のスーパーマンと違います。ユダヤ教のスーパーマン思想の裏側には選民思想があります。

救世主が現れた結果、全世界が救われるんだったらまだしも、ユダヤ人だけが救われて、あとの民族は死んでしまうんです。「エエッ、それでいいのか」という話ですけどね。これは、それまで彼らが受けた苦難と、神から受けている搾取への「怨み」の裏返しです。いじめられた人間は、いじめ返すようになります。自分と同じ苦痛を人に与えることを、何とも思わなくなります。そのことに慣れてくるわけです。

ユダヤ人は、昔から人にお金を貸して利息を取ります。ヨーロッパでは、金貸しは非常に卑しい仕事とされてきました。利息は不労所得だからです。他人を働かせて、その利益を自分の懐に入れることだからです。だからユダヤ教も利息を禁止しています。しかしそれが他の宗教と違うのは、禁止してるのはこのユダヤ人の仲間から取る利息だけです。逆に「ユダヤ人以外にはどんどんお金を貸して利息を取りなさい」と勧めている。こういうふうにユダヤ人同士は金の貸し借りをしても、利息を取ったりはしない。でも他のヨーロッパ人からは利息を取ることが許されています。

「ほかの民族はどうなろうとユダヤ民族だけは救われる。救世主が現れてユダヤ人だけを救ってくれる」、これが選民思想です。この根底には、自分が受けた不幸を他人に味わわせて愉快になるという「怨み」の心理が隠されています。日本人が宗教に求めるものとはまったく違ったものが隠されているわけです。だから日本人が一神教を理解することは難しいのです。想像を絶することだからです。この一神教は、日本人の考え方を根底から破壊するものを含んでいます。

「怨み」のことを「ルサンチマン」といいます。しかしヨーロッパ人がこのことを知るようになるのは、19世紀後半にドイツの哲学者ニーチェがこのことに気づいてからです。

※ 一神教の特徴というのは、被差別集団のメンタリティーでしょう。被害者意識が非常に強い。被差別集団の特徴は非常に団結心が強いことです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P197)

※ ユダヤ人とはなんであったのか。一つのパーリア民族(賤民)であった。(古代ユダヤ教 上 マックス・ヴェーバー 岩波文庫 P19)

※【インディアンのゴーストダンス】

※ (アメリカ・インディアンの)ゴーストダンスは、1870年ごろに始まって、燎原の石のように広がり、カリフォルニアの北半分をおおい、ポモ族も1872年にこの影響を受けた。ゴーストダンスの教義は、白人優位の世がやがて終わることを予言し、死後はインディアンだけが救われるというものであった。19世紀後半に西武のインディアンが受けた非人道的な扱いを考えると、このような教義の新興宗教が起こったのも、またこの宗教が急速にひろがったのも、よく分かるような気がする。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P141)

旧約聖書にはそういう物語があります。洪水が来てノアという人だけ救われた話です。「ノアの方舟」です。聞いたことあるでしょう。大雨に襲われ大洪水が起きたとき、船をつくった善良なノアだけが救われて、ノアを信じた鶏さんとか馬さんが救われて、あとの人間はみんな死んでしまった。「めでたし、めでたし」というお話です。

何がめでたいのですか。脚色されて、なんとなくいい話になっているけど、根底に流れている思想は恐ろしい。ノアだけが救われ、あとの人はみんな死んでしまいます。「自分だけ救われていったい何になるんだ」と古代インド人は考えた。でも聖書によれば、我々はこのノアの子孫です。でもそれはもともとユダヤ人だけの考え方です。

このノアの洪水伝説は、シュメール時代からの伝承をもとに前二千年紀前半の古バビロニア時代に成立した「ギルガメッシュ叙事詩」を、ユダヤ人たちが作り変えたものです。

CGM聖書アニメ『洪水の裁き -ノアの箱舟』〜神様の愛とキリストの箱舟〜(キリスト教福音宣教会)

なぜ、こんな選民思想が生まれるのか。それはユダヤ人だけが神と契約(?)しているからです。契約していない民には、神は彼らを救う義務が発生しない。だからそんな民族は滅んで当然なのです。

※ (ユダヤ教の学者である)ラビたちは「選民」という考え方を、より大きな責任を負うことだと解釈した。選民という考え方から驕りや名誉の目的を切り捨てることによって、神がすべての人類を支配するという矛盾するものではないと、ラビたちは見ていた。選民思想がともすると排他主義に陥りがちだということは否定できない。だが、ラビたちの全体的な見方では、それはイスラエルに人類の歴史に果たす重要な役割があるという信念の表れと映っている。(タルムードの世界 モリス・アドラー ミルトス P170 著者モリス・アドラーは20世紀アメリカのユダヤ教ラビ)

(●筆者注) このことは下のことを裏付けている。

※ この宗教は(ユダヤ教)は、ユダヤの民が自分たちは他のすべての民族よりも優れていると信じ込むまでに彼らの自負の念を高揚させた。(モーセと一神教 フロイト著 ちくま学芸文庫 P205)

※ 一神教というのは、自分は絶対に正しいという考え方です。・・・・・・抽象的な絶対神を求めるのは、ひとつの逃げ込み先というか、自我にひとつの欺瞞的な安心感を与える幻想なのです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P93)

※ 一神教の悪いところは自分のものとは違った信仰、考え方、見方をすべて認めないというところです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P144)

しかしユダヤ民族が神によって救われたことはありません。

※ ユダヤ人は神に選ばれた民として苦難のなかに生きつづけたが、そのことは彼らがまだ神の許しにあずかっていないという証であった。(多神教と一神教 本村凌二 岩波新書 P189)

※ 一神教としてのユダヤ教はユダヤ人社会に統一と安定をもたらさなかった。エルサレムは一神教どうしの対立抗争の場となった。諸派がそれぞれに異なった種類の一神教を唱え、社会は分裂状態になった。(世界の歴史4 オリエント世界の発展 小川英雄・山本由美子 中央公論社 P252)

それでも、ユダヤ人は、「それは自分たちの信仰が足らなかったからだ」として、この神を正当化し続けます。このことによって、この神は、民を救う義務を免除されます。義務を免除され、権利だけ要求する神、こんな絶対的な神が誕生します。出すぎた杭は打たれない。とことん無責任な人間は手を付けられないものですが、それと同じように、この神には手の付けようがありません。それほど大きな力を持つようになります。

※ (神経症の)症状が出るということはどういうことなのかと言うと、トラウマが堪え難い苦痛なので、それを正当化するため、いろいろ事実を歪め、その結果、一応は筋が通っている自分の物語の中に、トラウマの記録が異物のように入り込んできて、ちぐはぐな物語ができてしまうということです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P136)

※ 一神教が人類の癌だという意味は、一神教の唯一絶対神を後ろ盾にして強い自我が形成され、その強い自我が人類に最大の災厄をもたらしているということです。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P98)

※ 西洋思想に対して東洋思想を主張しようとする場合、思想とは何かという認識論的問題から吟味してかかることが必要である。(人生論ノート 三木清 新潮文庫 P10)

(●筆者注) 何のための思想か。神のためか、人間のためか。原因の追求か、心の安定か、という問題だろう。東洋医学は、鍼にしろお灸にしろ原因追及を行わないが、結果として病気が治る。それで十分であるとする。しかし西洋医学では、それは医学的に証明されていないとして扱わない。知恵のある医者は、自分の責任で西洋医学と西洋医学を併用して病気を治している。

こういう思想が、何十巻と延々と書いてあるのが旧約聖書です。これがユダヤ教の教典です。ほとんど戦いと苦難の歴史の連続です。

【裁く神】 前に言ったように、旧約聖書の中の十戒の第一条に「オレ以外の神を拝むな」と書いてある。ほかの神を拝んだらいけない。これがあとにキリスト教につながっていくんですが、その発生地点はヨーロッパではありません。ローマでもない。緑豊かな地域からではなく、オリエントという砂漠地帯から発生したんです。

一神教は裁く神です。戦いの神です。しかも特権的な一部の人間しか救ってくれない神です。恵み豊かな神ではなく、恐ろしい砂漠の神です。

【偶像崇拝の禁止】 それだけ神というのは恐ろしいものです。そんな神が怒ると、人間の比じゃない。だから神様を人間の形で彫るなんてとんでもないことです。もし「似てない」と神が怒ったらどうしますか。ここがギリシア人とちがいます。ギリシア人は神様の姿を、なんでも人間の姿に彫った。

キリスト教は、マリア様の像とか、キリストさんの像を今は拝んでいるけれども、あれはキリスト教の原型ではないです。「神の像を彫るなんてとんでもない。神の像を彫ってはならない」、これがもともとの一神教の教えです。神の像を拝むことは偶像崇拝といって、このあとも非常に嫌われる行為です。「神の像を刻むな」とモーセの十戒にも書いてあります。これが偶像崇拝の禁止です。

日本人はふつうに仏さんの像を拝むから「なんでだろう」と不思議に思うかも知れません。それほど日本人の感覚と一神教の間には深い溝があります。

確かに仏教も最初は仏様の像はありませんでした。でも仏教は像を「彫れ」とも、「彫るな」とも書いてありません。つまりどっちでもよいわけです。わざわざ禁止する必要がないのです。むしろ仏像は無いよりもあったほうが、より信仰の対象がはっきりして好まれてきました。従来の宗教は、それでよかったのです。

でも不思議なことに、キリスト教は「偶像はダメだ」と書いてあるのに平気で神の像を拝んでいます。そこにキリスト教の矛盾や難しさがあります。聖書に書いてあることと違うことをして、それを正しいとするのは、正しいことではありません。これはのちのち問題になります。

これで終わります。ではまた。

前回は、ユダヤ教のことを言ってました。ユダヤ人のことを言ってました。ヘブライ人ともいいます。この時代はヘブライ人といいますが、今ではユダヤ人といいます。

ここで起こっていることは、この当時は小さなことですが、しかし2000年後には大きなことになったりするんです。

歴史というのは、その小さな出来事を起こした民族が、ものすごく現代で影響力を持つ民族になったりすると、もともと小さかったものが、ものすごく大きな事件として取り上げられたりする。

そのユダヤ教がのちにキリスト教に変化し、今や世界ナンバーワンの信者数を持つ宗教になる。ただキリスト教は、ヨーロッパの宗教というイメージがありますが、今舞台になってるのはヨーロッパではありません。今の地域でいうと、中東とかアラビアとか、歴史上はオリエント地方といいます。

ここで生まれた宗教がのちにヨーロッパに伝わっていきます。それは仏教がインドで発生して、他の地域に伝わっていったのと似たようなものです。でもその伝わり方がかなり違います。

これは砂漠地帯で起こっていることです。ユダヤ教は砂漠の宗教です。砂漠で農耕はできません。ということは、この宗教は農耕民の宗教ではないということです。では砂漠には誰が住んでいたか。農耕民でないとしたら、遊牧民です。遊牧民の宗教にはもともと「天」に近づく傾向があります。中国北方の遊牧民もそうでした。「天」に近づく宗教は、最高神になろうとします。いろいろな神が平等に併存する多神教の世界とは違うのです。

「一神教は砂漠の宗教である」とはよく言われますが、砂漠の生きるのは遊牧民ですから、これは遊牧民の宗教だと言ったほうが分かりやすいのではないかと思います。しかもここは、平野をさえぎるものがなく、四方八方からいろいろな遊牧民が押し寄せてきます。そのような遊牧民が抗争を繰り返すなかで、勝利をえた民族の神が最高神にまで高められていく傾向があります。最高神はまだ他の神々の存在を前提としていますが、これが次にめざすのはエジプトのアメンホテプ4世がめざしたような唯一神です。つまり「この世の神は、オレたちの神ただ一つだ」という発想です。これが一神教です。

そのようなユダヤ教がなぜ取り上げられるかというと、ユダヤ人自身は紀元後2世紀に国を滅ぼされます。あとで言いますが、ローマに滅ぼされてユダヤ人はバラバラになるんです。そして世界中あちこち散らばる。そういう民族は消滅するのが普通ですが、2000年経っても消滅しないのがユダヤ人なんです。彼らは宗教を捨てず、その宗教によって民族としての自覚を維持し続けます。

ユダヤ人は、今では社会的に力を持っていて、世界の金融界ではものすごい力を持っている人たちです。

おまけに世界三大宗教の一つであるキリスト教の母体になっている。そういうことで非常に注目されます。世界のヘソ、それがユダヤ人です。国が滅ぼされても民族としての自覚を失わない人たちです。

例えば、日本が滅んだとしてその2000年後に「オレたちは日本人だ」と言って、世界中でネットワークを使って、世界中に散らばっている日本人同士がまとまっているようなものです。アメリカとアフリカで、日本人同士が2000年後に「オレたち日本人だよね」と言うでしょうか。2000年前に国が滅んでいるのに。

そういう世界です。ちょっと日本人にはわかりにくい。でもこれはよく出てきます。でもその前に、日本人は国が滅ぶということが、どういうことなのかが分からない。国があるのは当たり前だと思っている人が多いですね。世界史を見るとそうではないのですけど。

【アッシリア】 今まで、古バビロニアの滅亡後、ヒッタイト、ミタンニ、カッシート、エジプトの四国が分立していましたが、このオリエントを初めて統一するのがアッシリアです。これが紀元前7世紀です。紀元前7世紀、アッシュルバニパル王はニネヴェに大図書館を建設しました。

それ以前、より小さい地域の南部メソポタミア(バビロニア)を初めて統一したのは、紀元前24世紀のアッカド王国でした。アッシリアはバビロニアの北方、メソポタミアの北部一帯をさす地名です。

アッシリアが統一したオリエントとは、メソポタミアを含めたそれよりも大きな地域です。帝国の範囲がグンと大きくなりました。この国がオリエント地方、今の西アジア一帯を初めて統一した。

※ (アッシリアの都)アッシュル市はシュメル人の植民地から始まったという。(シュメル 小林登志子 中公新書 P29)

※◆ (アッシリアの)一貫性は神アッシュルを頂点とする国家宗教に見られる。神アッシュルは常にパンテオンの最高位にあり続け、バビロニアその他の神々が入ってきても神アッシュルの下に位置づけられた。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P257)

※ 厳密にいえば、神アッシュルは、都市アッシュルではなく、土地アッシュルの神格化であった。後に大帝国へと拡大するアッシリアは、神アッシュルの拡大でもあることになる。神アッシュルは元来系譜をもっていなかった。すなわち、メソポタミアの他の古い神々のように配偶女神や子供たちとされる神々がいなかった。これもアッシュルが聖化された場所そのものであったためであろう。・・・・・・シュメール人の時代から、都市はその主神(守護神)の所有物とされていた。ある都市の没落は、その守護神が守護を放棄して都市を離れることによって引き起こされると信じられていた。またバビロニアでも、首都バビロンの主神マルドゥクの像は、バビロンを陥落させた勝利者たちによって何度も略奪された。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P259)

※ アッシリア帝国の君主は、国家的信仰において最高の座を占めるアッシュル神の代理人として国土、人民のうえに君臨した。・・・・・・アッシュル神の代理人である王は少なくとも理論的には、全国土と全人民の所有者であり、また最高の神官、裁判官、軍司令官でもあった。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P337)

※ ウル第三王朝が滅亡したことによって、その支配からアッシリアが解放されて独立したと考えられるが、その最初期の王の1人がツィルル(アッシリア王名表ではスリリと記され、第27代王とされる)であった。・・・・・・その(ツィルルの)銘文で重要なことは、土地アッシュルが王であり、そこで政治を行う者は、土地アッシュルに任命された副王もしくは代官という考えである。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P261)

※ (アッシリアの王)センナケリブ(前704~681年)は宗教の分野でも華々しい改革を行った。それはバビロニアに対する政治的、軍事的優位を勝ち取ったアッシリアが、宗教的にもバビロニアより優位にあることを示すための改革であった。それにはアッシリアの守護神アッシュルがバビロニアの主神マルドゥクにまさることが具現されなければならなかった。センナケリブは前689年、古い宗教都市バビロンを破壊し、(バビロンの)マルドゥク像をアッシリアへ持ち帰った。(世界の歴史1 人類の起源と古代オリエント 大貫良夫他 中央公論社 P344)

※ 野獣の追跡と殺害は、領土の征服と建国の神話的モデルとなる。アッシリア人、イラン人、トルコ・モンゴル人のあいだでは、狩猟と戦闘の技術はたいへんよく似ていて、ほとんど見わけがたいほどである。ユーラシア世界のいたるところで、アッシリア人出現から近代のはじめまで、狩猟は領主や軍人貴族のこの上ない教育であり、またお気に入りのスポーツであった。(世界宗教史1 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P67)

ついでに何をしたか。ユダヤ人の片方の国である北のイスラエル王国は、この国に滅ぼされました。

しかし、このアッシリア自体はすぐに滅びます。それが紀元前612年です。滅んだ後、また四つに分裂します。

【4国分立】

1つめはエジプト。

2つめはリディア、これはアナトリア地方にできた国です。アナトリアというのは、今のトルコです。出ベソのようなところ。

3つめは新バビロニア、これはバグダード付近、バビロンがあったところです。カルディアとも言います。

4つめはメディアという。イラン高原です。イランは高原地帯です。面積としては一番大きい。

▼アッシリアと四王国

この4つに分裂する。ここはアッシリア統一以前の前13世紀頃のヒッタイト、ミタンニ、カッシート、エジプトの四国対立とよく間違うところです。

四国対立 → アッシリア → 四国分立、となります。

すでにやった中国史と比べてどうですか。ムチャクチャ複雑ですね。こんな世界で生きていくのはたいへんだと思います。国のできかたの複雑さが中国史の比ではない。そのできた国の民族が全部違う。

島国と大陸では国のできかたが違いますが、その大陸の中でも、大陸の端っことまん中ではまた違います。中国は東の端、オリエントはまん中です。民族が衝突する頻度が違います。しかもここはアフリカの国、エジプトも絡んできます。いろんな民族が衝突し、しかも平和に暮らすことがいかに大変なことか。黙っているだけで平和にはなりません。

そのことを分からない日本人はよく平和ボケと言われます。「どうして戦争するのだろう、何もしなければ平和になるのに」、こういう発想が平和ボケです。「何もしなければ平和になる」というのは日本人の発想です。逆に「何もしなければ戦争になる」というのがヨーロッパ人の発想です。

【新バビロニア】 この4つの中でよく出てくるのが新バビロニア(カルディア)(前625~前539)で、この国は今のイラクです。

※ この国(新バビロニア)は、シリアの砂漠から文明の下メソポタミアへ流れ出てきたセム族の移動の第3波をなすアラム人が、すでにこの地方に定住していた同じセム系のアムル人の中に加わり、両者の混合、混血した住民の建てた国である。とくにそのアラム人の一部族のカルド族から王朝を出したので。カルデア王国ともいうが、ハンムラビ王以来の歴史を負うバビロンの古都を復興してここに都を定めているので、新バビロニア王国ともよばれる。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P399)

この国が、前後しますが、紀元前586年、イスラエル王国の滅亡後も生き残っていたヘブライ人のユダ王国を滅ぼし、彼らを奴隷としてバビロンに連れて行くバビロン捕囚を行います。これを行った悪い王としてヘブライ人の歴史に刻まれたのが、新バビロニアの王ネブカドネザル2世です。

新バビロニア王国時代の首都バビロンには巨大なジッグラトがあり、バビロンに連れて行かれてそれを見たヘブライ人によって「バベルの塔」として旧約聖書に書かれています。旧約聖書にはバビロンの「空中庭園」の話もあります。

※(●筆者注) バビロンが英語流に発音されると「バベル」という。バビルも同じ。

※ この(バベルの塔の)説話は捕囚時代のユダヤ人が、バビロンの都へ移されて、その都にそびえる巨大なジックラトを日ごとに仰いでいるうちに生まれたものであろう。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P403)

※【新バビロニアの金融業】

※ ネブカドネザル王の死(前562)とともに、44年にわたったその統治がおわわりを告げると、最後のかがやきを見せたバビロニアの栄光は急激に衰えていく。・・・・・・鋳貨が流通するようになり、貨幣経済が発達した結果、当然のことながら商業資本の蓄積がうながされた。すなわち、エギビ一族またはムラシュ一族のような高利貸しまたは大銀行家あらわれて、王、高官、地主、手工業者などあらゆる方面に金を貸しつけて、バビロニア社会の実質上の支配者となったのである。そしてそのいっぽうでは、中産自由民の没落、奴隷の数の増加という不健全な事態が進行していく。エギビ一族の財産の一部分割のとき、この一族の一商人が100人の奴隷を得たという記録があるが、奴隷の数はすでに数人単位ではなく、数十人の単位で数えられるまでまでに増大していたのである。このような事態を背景に、没落した中産階級は、旧勢力である神殿の祭祀階級がわに荷担し、ここに銀行対神殿、または商人対祭司の争いがくりひろげられた。この争いに巻き込まれて、ネブカドネザルにつづく三代の王は、いずれも短い治世ののちに暗殺されている。(世界の歴史2 古代オリエント 岸本通夫他 河出書房新社 P404)

(●筆者注) 捕囚によりここに連れてこられたユダヤ人たちは、上のような高利貸しの活動をつぶさに見ていた。彼らがのちに高利貸しの活動に入っていくのには、このような社会的経験がある。

彼らヘブライ人がバビロンから解放されたのは、前538年、アケメネス朝ペルシャの王キュロス2世によってです。だからヘブライ人は、新バビロニアのネブカドネザル2世は大嫌いですが、彼らを解放したアケメネス朝ペルシャのキュロス2世は大好きです。