このファイルは旧バージョンです。

修正版は新「授業でいえない世界史」としてアップしています。カテゴリーの「新世界史1~17」の中にあります。

修正版

↓

https://blog.goo.ne.jp/akiko_019/c/552c28b2ae140fd2f08c1d5121856f5c

【はじめに】

いま高校で教えられている「世界史」は何かもの足りません。

高校世界史を、高校生に実際に授業しているつもりで書いてみました。

※は、出典や補足です。面倒であれば、読み飛ばしてもらって結構です。

【人類の出現】

【直立歩行】 700万年前、猿が直立歩行をし始めました。

それまでは木の上に住んでいた猿がなぜ、地上に降りてきて直立したのか。木が枯れて森がなくなったから、仕方なく地上に降りたとも言われます。でもよく分かりません。しかしなぜ直立したのでしょうか。そのまま四つん這いで歩いてもよかったはずなのに。

きっと外敵に襲われるのが怖かったのでしょう。だから四つん這いで歩くよりも、敵がいないかどうか確かめるために直立せざるをえなかった。直立した方が、遠くの敵がよく見えますからね。我々の直立姿勢はそういう不安の表れなのです。どこに敵が隠れているか、怖くて怖くて仕方がない。だから遠くの敵を素早く見つけるために、立たざるをえなかったのです。そうした方が生存する確率が高くなって、直立した猿たちの子孫だけが生き延びることができたのです。

我々人間は弱いものです。足も遅いし、ライオンと比べたらキバもない。大した取り柄もなかったはずなのです。だからどうやったら敵に襲われないか、そればかり考えて逃げ延びてきた。それが直立姿勢なのです。

【脳の発達】 でも直立というのは、鉛筆の芯を横にすればすぐ折れますが、まっすぐ立てれば折れないし、どうかすると指を貫きます。そのくらい強いものです。直立の重みの負担と、動物のように頭を横から支えているのでは、頭の重みの負担が全然違います。だからいくらでも頭は大きくなっていく。それが頭の脳味噌の発達、知能の発達をもたらします。

【手】 同時に手が発生しました。前足が手になりました。前足がものをつくるための手になります。動くためではありません。それで道具の使用ができます。指の動き、ロボット工学でも人間のような複雑な指は作れません。ミカンの皮をむける指のロボットはまだできません。リンゴの皮をナイフでむくのはもっと複雑です。それほど複雑な動きを、我々の指はほとんど自覚なしにやっています。そういう知能ができます。

【猿人】 最初の人類は猿の人と書いて、猿人といいます。人類の進化は、アフリカのオラウ一タンがアフリカ人になり、ニホンザルが日本人になったと考えると、訳がわからなくなります。オランウータンとニホンザルは別種で、かけ合わせても子供できません。犬と猫がかけ合わせても、子どもが生まれないように。アランウータンとニホンザルという別種から進化したアフリカ人と日本人が同種になり、子供ができるということは理屈上ありえません。

【一地点発生】 ということは、アフリカ人と日本人はご先祖が一緒であって、同じ種から発生したということになります。どこかの1地点で発生したのです。

どこから発生したのか。日本ではありません。ヨーロッパでもありません。アフリカです。アフリカで人類が発生しました。すべての動植物には原産地があります。人間もそうです。人間はアフリカで発生しました。

人間が発生して、我々はホモ・サピエンスという動物学上の分類にはいります。小学生に聞いたら、人間は動物じゃないと思ってる人がたまにいるみたいですけど、我々は紛れもなく動物です。ホモ・サピエンスという種です。人間というのは何種類かいたらしいです。700万年の間には。そのたびに滅んだんです。最終的に我々1種類が生き残っています。

ということは、二度あることは三度ある。我々もいつ滅びるか分かりません。我々の先輩の人類がたどった後を見ると、そういうことも考えられます。

【原人】 次が150万年前の原人です。原人になると、アフリカを脱出するようになります。アフリカのどこから脱出するか。いまのスエズ運河のある地峡帯だと言われますけれども、異説としてはもっと南、紅海が最も狭まっているところからだとも言われます。前者であれば脱出するときは、道幅の狭いところを通ります。難題はここに行くには世界最大のサハラ砂漠を渡らなければならないということです。ここは人間は越えられません。

【出アフリカ】 砂漠に迷ったら人間は死にます。どうやって砂漠を越えたか。そしてアフリカを脱出してどこまで行ったか。

ジャワ原人は少なくともジャワ島まで行きました。北京原人は北京あたりまで行きました。

でも猿人も原人も絶滅します。絶滅したということは我々の祖先ではないということです。

我々新人はというと、また振り出しに戻って、同じようにアフリカから発生しました。そして、アフリカを脱出し、ユーラシア大陸を移動し、北のベーリング海峡を渡って、北アメリカへ行き、それから南アメリカまで達しました。つまり全世界に広がったのです。

【旧人】 それ以前の人類は残念ながら死にました。我々に一番近い人は、ネアンデルタール人といいますが、ネアンデルタール人はヨーロッパまで行って絶滅しました。そのネアンデルタール人の存在は20万年前です。彼らは旧人といいます。我々は新人といいます。

この四段階、猿人、原人、旧人、新人。化石が見つかっていないだけで、この他にもいたかも知れないけど、われわれ新人以外はすべて絶滅したといわれます。

【言語】 まず原人段階になると、火の使用が始まります。

言葉もこの原人段階からあります。この言葉の複雑さというのも、ノドの声帯を微妙に何百通りにも変化させていくことによって生まれます。そして我々はその複雑な発音を聞き取ることができます。

外国人の言葉を聞いても、例えば英語を日本人が分からないのを見ても、この聞き取りの難しさを感じます。我々は生まれてながらに日本語に慣れ親しんで、それをほぼ完壁に身につけていますが、いったん我々の言葉ではない英語にふれると、なかなかわからない。英語の勉強で悩んでいる人は多いのです。それくらい複雑なことです。そういう難しい言語を判別できる能力が自然に備わっているということは大変な能力です。

【火の使用】 もう一つは火です。動物は火を使わないどころか火を見ると逃げていきます。オオカミがいるようなところで野宿するとき、野宿の方法として最低限しなければならないことは何か。そのまま寝て良いかというと、必ず火を焚かなければいけません。火を見てオオカミは逃げますから。火を焚かずに寝ると、我々はオオカミに餌食になって、食いちぎられてボロボロにされます。一昼夜で骨と皮だけになる。しかし火を焚いておくとオオカミは恐がって逃げていく。

しかし人間は子供の頃から「子供の火遊び」で、楽しそうに火で遊びます。だからときどき火事が起こる。しかしこんなことは絶体動物にはおこりません。おまけに人間は自分で火をおこしたりする。

これによって煮炊きができるようになります。生で食えないものでも、火を通せば食えるようになります。これによって、食料として食えるものの範囲が飛躍的に広がったのです。魚を生で食うには、刺身のようにしてその日しか食べられませんが、火があれば2~3日後でも煮たり焼いたりして食べられます。こうやって、か弱かった人間の生存能力は高まります。

【死者の埋葬】 それからもう一つ、旧人、つまりネアンデルタール人になると、死者を埋葬するようになります。死んだ人間をなぜ手厚く葬るのか。ここで多分、彼らは目に見えないものを頭の中で見ている。この世で自分が生きていることはみんな知っています。しかし人間はもうあの世を考えている。すでに子供のころから。自然に。

人の死を見て、どこにいくんだろうか、と思う。あの世があるのかどうか、それを証明した人は1人もいませんが、しかしほとんどの人間はそれを想定している。

そうでないと葬式などできません。ホントに無宗教な人間は人が死んだって葬式なんかしないのです。葬式をすること自体、死後の世界を想定しています。これは宗教の発生です。

【見えないもの】 目に見えないもの、誰も見たことがないもの、死を想定すること、さらに死後の世界を想定すること、これが役に立つのか立たないのかわからないけれども、人間というのはずっとそうしてきました。

宗教を信じない人、自分で信じないと言う人はいますけれども、人の死を見て悲しまない人はいません。そして葬式をやっていく。墓をつくって祀っていく。

これは宗教の発生です。日本人は自分が宗教的であることを、あまり自覚していませんが、信じていないわけではないです。日本にも宗教は根づいています。このことを勘違いすると大変なことになります。

宗教を信じないという人はいますけど、宗教のない社会はありません。人間がいるところ、必ず宗教があります。

【新人】 次に新人、クロマニョン人ですけれど、この時代になるとアメリカ大陸でまで広がります。世界に1種類の人間が満遍なく分布する。こんな動物は他にありません。ニホンザルはヨーロッパにいませんし、オランウータンは日本にいません。ライオンだって、キリンだって生息地は限られています。世界中に生息している哺乳類って、ほかにいますか。

そういう動物はそのものすごい進化をしている。いろんな環境に適応しなければならないから。1種類の人間が全世界にいるというのは動物界では異常なことです。普通は、動物種には原産地というのがあって、一定の環境の狭い地域でしか生息できないです。その条件に合った場所でしか暮らせません。

アフリカから発生したのが人間です。なぜ氷に閉ざされた北極にイヌイットといわれる人たちが住んでいるのか。オーストラリア大陸というアフリカという全然別の大陸に、アボリジニーという人が住んでいるのか。そういう原産地とは異なった地域に人間が適応できたのはなぜなのか。そういう意味ではかなり大変なことが起こっていたんです。

【認識する力】 もう一つ、我々は新人ですけれども、20万年前のネアンデルタール人と比べると、さぞかし今の人間がネアンデルタール人よりも、頭の脳味噌は大きかっただろうと思いがちですけど、違うんです。

ネアンデルタール人と我々は、脳味噌の重さ自体は変わりません。ではネアンデルタール人がなぜ滅んで、なぜ我々新人は世界的に分布するほど繁栄しているのか。

これは脳の容量じゃなくて構造なんです。脳の構造が変わってる。どう変わったのかというのは、まだ半年以上は謎ですが、ネアンデルタール人はどうも目に見えるものだけで生きていたようなんです。しかし我々は目に見えないものを見ているんです。宗教というのはその最たるものです。宗教的想像力が一体何を生み出していくか、ということはものすごく大きな問題です。

【似たもの】 我々はいろんな似たものを集めて、これとこれは同じとか、これとこれは違うとか、まとめる力や総合する力、さらにそれを統一する力を持っています。こういったことと、ああいったことがあって、それを経験していくにつれて、この経験をもとに別の結論を導いたりする。

人間は若いときこそ価値があるという若者文化もいいですけれども、ふつう人間は経験を重ねるに従って賢くなる。過去のことを覚えていて、その経験をもとに新たな結論を導いていく。これは総合する力なんです。この総合する力というのは、別の言い方をすれば抽象力です。

ネアンデルタール人は目に見えるものだけです。具体的なモノに対する対応力だけです。ネズミがいると、それをどうやって捕まえるか。われわれ人間はその能力よりも、まとめる抽象力に長けています。これがあるとまずだまされなくなります。世の中には非常に似たものがありますけれども、一見似ているけれども違うもの、つまり偽物だというものもある。逆に一見非常に違うように見えるけれども、実は同じだというものもある。

例えば「山」というのがあって、これをこういうふうに「山」(草書体)と書く人がいる。経験すれば、これはおんなじものを表現していることが、日本の高校生ぐらいだとわかる。しかし、それが同じものか違うものかというのは、文字を知らない人間には分からない。違うと言えば違う。しかし似ているといえば似てる。

では逆に、ひらがなの「り」と、カタカナの「ソ」。これも似てるといえば似てる。でも我々はこれを読み分けられる。このひらがなの「り」と、カタカナの「ソ」の判別。機械の能力ではものすごく微妙なプログラムを組まないと分かりません。人間は無意識のうちに、これは同じ、これは違う、と見分けている。そういう能力があって、文字を書けるし、読める。違っても同じ、似ていても違う、そを識別する能力を持っています。

これは悪い例ですけど、詐欺師はこういう能力に長けていて、違うんだけど、似たものを同じに見せかけて人をだましたりする。しかしまともな人間は、それを嘘だと見抜く能力をもっている。これはどうもおかしいぞ、と疑う能力、これがわれわれの脳味噌です。旧人はネアンデルタール人です。我々はホモサピエンスです。その一種がクロマニョン人です。この二つの人間は脳の容量は1500ccと変わらない。でも構造が違う。

この違いは多分、前頭葉だと言われています。総合する力というのは前頭葉あたりにある。脳の容量は20万年前から1500ccで変わらないけど、どこか構造が変化している。

【共存】 しかもこういうネアンデルタール人とクロマニョン人が一時期、共存していたということが分かってきました。クロマニョン人がヨーロッパに行ったら、自分たちと違うネアンデルタール人がいたという時期がある。互いにどういうリアクションしたんでしょうか。互いに同種として扱うんだろうか。別種として扱うんだろうか。

長いこと別種だから関係なかったと言われてきましたが、DNAの解析が進んで、3年前に我々ホモサピエンスの遺伝子の中には、実はネアンデルタール人の遺伝子が少数ながら混じっている、と発表されました。これどういうことなんでしょう。

早い話が交配してた、ということです。クロマニョン人は、それが男か女か分からないけど、たぶん女でしょうけど、我々の祖先はネアンデルタール人と交配していたんです。だからネアンデルタール人の遺伝子が我々にも残っている。ちょっとミステリアスな展開なのです。

そのネアンデルタール人は、さっき言ったように死者に花を手向けて埋葬していた。何でこんなことが分かるのか。考古学者も土を掘り起こしているだけじゃない。何を採取したか。ネアンデルタール人の骨が見つかった。

次にした事は、回りの土を採集したんです。その中から自然界の数百倍の、何が発見されたんでしょう。花粉の化石です。ネアンデルタール人の骨の周辺の土から、自然界の何百倍もの花粉の化石が発見された。顕微鏡で調べたんですね。

ということは、そのネアンデルタール人はお花畑の中で死んだと考えてることもできるけど、普通の類推としては、死ぬときには目立たないように普通の草むらのなかで死ぬだろうから、そこに死んだあとに、生き残った人が花を持って来て手向けたと考えないといけない。そういうことをしないと、自然界の何百倍もの花粉が出てくるようなことは起こらないのです。

しかしこうなると彼らは今の人間とほとんど変わらない感情を持っていたことになります。一週間前に私の知り合いに不幸があって、葬儀に参列しました。そして死に化粧の顔の横に花を手向けてきました。こういうことを我々は20万前からやってきたんです。

一時、我々はネアンデルタール人と共存した時期があります。その遺伝子も入っている。その新人もアフリカで出現し、他の人類が繰り返し何百万前からやったように「出アフリカ」を行なった。しかしアフリカを出て全世界にまで広まることができたのは我々だけです。ホモ・サピエンスだけです。

【食料生産の開始】

そういう時代が約700万年続きました。文化が変わるのは699万年後です。もうアッという間に699万年過ぎました。

1万年前に来ました。1万年前に何が起こったか。氷河時代が終わって、地球が温暖化していったんです。

その間、新人はアフリカを脱出して、ユーラシア大陸に渡り、そこから北上してシベリアに至ります。当時は氷河期で海面が沈下して陸地が広がっていましたから、今のベーリング海峡はアラスカと陸続きでした。その陸橋を渡って北米大陸に渡ります。それからまた南下し中米にいたり、赤道を越えて南アメリカ大陸の南端にまで到達します。それが今から約1万年前です。

ここで我々はオーストラリアも含めて全世界に分布したことになります。世界中どこに行っても新人がいるわけです。いわば地球が新人によって満杯になったのです。

それと同時に新たなルールが発生します。新人が全世界に広がると同時に、気候の温暖化も手伝って農耕・牧畜が始まります。これが1万年前です。人間の力によって植物を育てることを農耕といいます。それと同じように人間の力で動物を育てていくことを牧畜といいます。

今までは狩猟・採集の生活でしたが、ここからは農耕・牧畜という新しいルールの生活に入ります。ここでルールが変わったのです。

【牧畜】 この2つは全然違うようでいて、自然界のものを人間の作業によって作っているという点では同じです。植物を作るものを農耕といいます。動物を育てることを牧畜といいます。植物か動物かの違いだけで、どちらも人間が作っていくという点では同じです。人間が手を加えて作っている。自然界のものを自分の都合に合わせてつくっていく。そういうことが始まると、飛躍的に生産量が上がります。

我々は飽食の時代といって、本当に腹が減ってひもじい思いをしたことがない人間が大半を占めていますが、人間は昔から、食い物の怨みは恐ろしいといいます。まずは食い物なんです。

スマートフォンが壊れても死にはしません。でも食い物がなければ3日で死にます。その食い物をどうやって確保するか。人間のように全世界に散らばっている哺乳類は、他にはいないんです。

乾燥したところでは、水は生き残るために必要不可欠で余分な水はありません。日本のように湿ったところでは、稲のようなものが、地域限定で自生しているんです。地域によって違うんですね、育つものが。

何が育つのかによって、その後の文明の形が違うんです。

代表的なのは、古代文明メソポタミアです。ここから発生して東西に行くもの、その代表は小麦です。ヨーロッパ人は小麦、パン。アラビアではナン。パンとナンはほぼ同じです。これは小麦粉にして、こね上げて、火にかけて、それを膨らまして食う。手間暇かかります。

【原産地】 新大陸はじゃがいも、トウモロコシです。もし日本の鎌倉時代のドラマにじゃがいもを煮るシーンがあったらそれはウソです。その頃の日本にはないのですから。

じゃがいもも、今では当たり前のように食べていますが、これはアメリカにしかない。じゃがいもの原産地はアメリカだから、戦国時代まで日本人は知りません。インディアンはすでに住んでいます。こういう食べ物が、ヨーロッパ人による新大陸発見後、全世界に広がっていきます。

【稲】 小麦人口は多いです。しかし稲人口はそれに変わらないぐらい多い。稲は中国南部原産です。長江流域、そこから日本、東南アジア、インドへ広がっていく。

なぜこれが大事かというと、稲の穂は実ると頭を垂れます。それに対して麦の穂は実ってもまっすぐに立っています。なぜ稲穂が頭を垂れるか。それだけ重たいからです。何を言いたいかというと、どっちが収穫が多くて、どっちが人口収容力が大きいかです。ダントツで稲なんです。ということは稲のある東アジアが豊かなんです。

土地がぬかるんでいないといけないから、栽培しにくいけど。それさえクリアーすれば、麦の実る西アジアよりも、稲の実る東アジアの方が人口収容力が大きく、より豊かです。今でも東アジアの人口密度が西アジアよりも圧倒的に高いのです。

水田は人工的に作ったものです。水田は人間の手が加わらないと、今のような水田はできません。しかも斜面では水田はできない。稲を植えるときには、田植えをしますが、水田に高低差が10センチあれば水田はできません。水は均等に水平にしか張らないから、水が偏ってしまうんです。水田ができるためには、完壁に水平な地ならしが必要です。だから昔の水田というのは、それほどの土木工事できなくて、狭くて小さいです。

今のような一辺50メートルもある水田なんか我々が小さい頃にはなかった。今のようになった最近の大圃場整備の結果です。これで大きな水田ができた。一気に一枚の水田面積が広がった。高い土木技術が必要です。稲は収穫量が高い。だから人口収容力が多いのです。

【文明の誕生】

ここで4つの文明が誕生する。インダス文明、メソポタミア文明、中国文明、エジプト文明です。

【東が豊か】 モノは2000年間一貫して、約200年前にイギリスが勃興して産業革命が始まるまでは 東が豊かです。人口が一番多い国は中国です。今13億人です。次はインドでしょう。今12億人です。地球の中で人口は圧倒的に東が多い。西は麦だから、食糧は乏しいです。

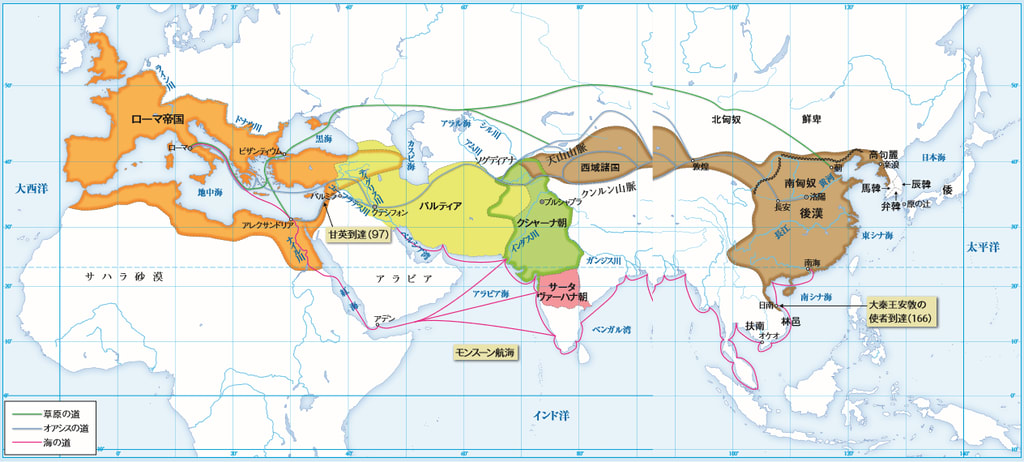

だからモノの流れは200年前まで、一貫して豊富な東から乏しい西に流れていました。西の人間は東のモノが欲しかった。中国のモノが欲しかったんです。インドのモノが欲しかった。ヨーロッパが進んでいたというのは、最近のことです。200年前までヨーロッパは田舎です。それが歴史の基本です。モノの流れもそうです。

【シルクロード】 シルクロードがあります。ローマの絹を中国がもらうと思っている人がいますが、逆ですよ。シルクロードのシルクは絹です。絹はどこでつくられたか。中国です。それを誰が欲しがったか。ヨーロッパ人が欲しがったのです。これがシルクロードです。こういう大きな2000年の流れがあります。

これちょっと自覚しておかないと、ヨーロッパ人がなぜインドに行こうとしたのか、よくわからなくなるんですよ。マルコ・ポーロというイタリア人がなぜ中国の元朝に行ったのか、わからなくなるんですよ。唐の都長安になぜペルシア人がいっぱい来たのか、わからなくなるんですよ。東のほうが豊かなんです。

【西暦】 最初の文明として、ここではメソポタミアから。

今のイラク、ペルシア湾あたりです。紀元前3000年だから、今から5000年前です。紀元というのは西暦です。これはキリスト紀元です。

ヨーロッパはキリスト教だから、キリストさんが生まれた年が紀元0年と信じられてきた。しかしこれ間違っていたというのが最近分かった。数年ずれている。長いことそれがわからなかったんです。

12月25日はクリスマスですが、キリストという生まれた年もわからなかった人間の誕生日がなぜ分かるのか。12月25日が、キリストの誕生日というのは大嘘です。生まれた年がわからないイエス・キリストの誕生日が分かるわけがありません。

あれはもともと冬至の祭りです。冬至には1年で太陽が一番短い日、そこから太陽が復活する。それを世界的にみんなが祝う。それがルーツだと言われます。

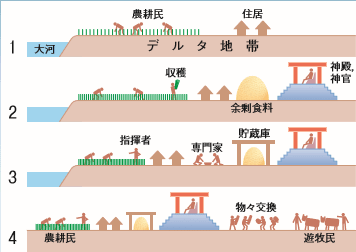

【富】 ここで豊富な生産物は小麦です。西アジアは砂漠が広がっていて、日本のように水が豊かではありません。そのなかで比較的水が要らない小麦、これが自生していた地域です。肉と違って小麦というのは1~2年間は貯めることができる。肉は2~3日で臭くなって食えない。貯めることができるもの、これは富になるんです。

そうすると貯めるのがうまい人と下手な人ができて、貧富の差ができる。それが人間の階級になっていく。金を持っている人が今も昔も強い。生活に困っている人、お金を貸してと言う人が弱い。貸してやるぞという人が強い。食い物を貸してやる人が強い。それが数百年続くと、あの家は代々立派な家だとか言われて階級ができる。彼らが支配階級になっていく。

【祭り】 それだけではなくて、人が集まって住むところ、日本もそう何ですけど、多くの村々には神社がある。鎮守の神様です。日本のあちこちにある。そこでお祭りをするんです。みんなで祝う。春祭り、秋祭りをする。人が集まるところには決まって神を祭る場所、神殿や神社ができます。

人間が移動の生活から、定住の生活に移行するとき、最初に定住した人は怖かっただろうと思う。自分の周りにはいっぱいその日の糧を求めて移動している集団がいる中で、自分たちだけ定住して穀物を貯蔵していれば、いつ敵から襲われるか分からない。

しかも定住していてそこから動かないとなれば、なおさら狙われやすいんです。

だから村の周囲には立派な城壁を築いて、敵の侵入を防ぐんです。

▼国家の成立

【都市国家】

そうやってできたのが都市国家です。紀元前3000年、今から約5000年前。その早い地域がメソポタミアです。

彼らにとっては、定住そのものは恐いことです。だから村を守ってくれる神様を祀る。たぶん真っ先にやったことはそれでしょう。神様が守ってくれないようなところは、恐くて恐くてとても住めなかったでしょうから。

だから多くの都市国家では神殿が作られます。

神殿ができると神主さんも必要になる。すると彼らを養う必要がある。それが税です。そして彼ら神官に神の声を聞いてもらうようになります。その神の声に従って村の動きが決められていくわけです。

【神殿】 メソポタミア地域では、ここで栽培される農産物は、米、麦のどっちか。麦です。そういったものが余ると神殿への貢納を行う。余ると神殿への貢納、神殿は政治とは関係ないと思うかもしれませんけど、大ありです。

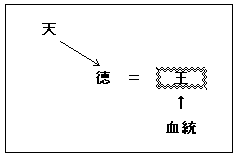

多くの場合、神殿で一番偉い神主や神官が、王になります。彼らは神の声を聞き、それを皆の衆に伝えます。皆の衆はその神の声に従うわけです。ということは、その神の声を伝える神官は、皆の衆に対して命令権を持っていることになります。ここから「王」が発生します。

一方で彼ら神官や王は、彼らが聞いた神の声が効果がなかったり、失敗すると責任を取らされます。雨乞いをしたのに、雨が降らないのはなぜなんだ、というふうに。

神は間違うことはないわけですから、間違ったのは、神の声を聞きそこなった神官や王なのです。交代するだけでは済まないこともあったでしょう。

古代の政治は、神様を祭ることと切っても切り離せません。これは変な政治ではなくて、日本の江戸時代も……今はあまり時代劇を見ないかも知れませんが……政治のことを時代用語でいうと、政治という言葉はなかったんです。政治のことは何といっていたのか。「政りごと」と書いて「まつりごと」と言っていた。政治とは神様を祭ることだったんです。こういう言い方はずっとある。政治というのは「祭りごと」だったんです。

神様を祭ることによって、人が集まって、政治ができるんです。神殿ができると神主ができる、その神主が王になる。神のもとに人間が集まれば、神に一番近くに使える人が力を持つことは自然なことです。

【神主】 神主は非常に力をもっていく。文明発生の地域によって若干違いはあるけれども、日本もその例外ではありません。

そういう中から小さな国の中心として、人が集まる都市ができる。これを都市国家といいます。日本のイメージでいうと、30年前に九州に典型的な遺跡が出ました。佐賀県の吉野ヶ里遺跡です。そういうところの人口密度は、他の地域から比べるとダントツ多い。

【記録】 あれがちょっと大きくなったものと思えば良い。そうすると、そこで税金を取るようになる。人が多いから誰から税金を取ったか分からなくなる。記憶には限界があるので、それを記録しておくことが必要になる。それが文字です。

だから国が発生すると文字が生まれる。当初は粘土板、パピルス、ダントツ保存力が良いのが中国の紙です。まず書ける文字、次にそれを何に書くか、それが紙です。紙はあとで出てくる。そうやって強くなった国は、小さな領土からどんどん周りに広げていく。

【征服の4段階】 それは征服という過程を取ります。この征服の過程に4段階あって、

1つめに、戦わずに逃げる。

2つめに、戦って負けて殺される。

3つめに、戦って殺されなかったら奴隷にされて働かされる。

4つめに、税を取られる。

税金はお金で支払うものと捉えがちですが、ここには何がないんですか、今を基準に考えると分からないんですよ。お金がないんです。では税は何で払うか、体で払うんです。ここ掘れ、ここ耕せ、と言われたら、体を使って言われたとおりにする。こういうのを人頭税という。今はない形です。これは昔、労役という形で日本にもありました。

そこにお金が発生すると、10日働く代わりに10万円支払うようになる。それが今の税金です。

【遊牧民】 もう一つは、日本には遊牧民はいないけれども、中国にもヨーロッパのあんなに広い大陸では、日本列島と違って100倍ぐらいの面積がある。そこには土地を耕さない遊牧民がいるんです。

文明の発生は2つ、1つは植物を育てる。もう1つは動物を育てる。この2種類なんです。我々は植物を育てる文化をもつ農耕民です。植物を育てるのも技術なら、動物を育てるのも技術です。これが遊牧民です。

この段階では戦争してもどっちが強いということはないけれども、遊牧民が馬に乗り出すとこれがダントツに強くなる。鉄砲もないこの時代には。ただここでは喧嘩ばかりしてるんではなくて、世界レベルで見れば、時に喧嘩し、時に物々交換をして交流をしていく。

戦いはじめると国ができます。これはあまり書かれてないけれども、戦う必要がでてくると、人は人数が多くないと勝てないことに気づく。だから多くの人間が集まるようにするためには国が必要になる。国というのは戦うための組織だという一面がある。

それは、この後、いくつかの文明を見ることによって触れていきますが、そうやって四大文明といわれるものが生まれます。

近いところから中国文明、黄河のほとりにできたから黄河文明ともいう。次、インドにできた。インドを流れる川、インダス川、これはインドの川という意味です。インドの西側を流れる川です。それからピラミッドのあるエジプト文明。その次は、最近アメリカに爆弾落とされたりして混乱が続いている地帯ですけれども、メソポタミア文明です。それからアフリカの入り口にあるエジプト文明です。

【民族】 世界史をやるときに我々日本人が意外と理解が弱いのは、民族のことです。というのは、日本ではどこに行ったって日本語が通じるし、どこに行ったって日本にいる人のほとんどは日本人だから、それを当たり前と思っている。しかし他の国はそうじゃない。ちょっと川をまたげば、川の向こうは顔も形も違う、言葉も違う、そういうの違う異なった民族がいるんです。そしてその民族同士が時としてぶつかり合うんです。

言葉が違えば、文化が違い、宗教が違い、食習慣や生活習慣が違う。彼らが一緒に暮らすのは、我々のようなどこも同じ言語や習慣を持った日本人と違って非常に困難です。だから喧嘩が起こりやすい。

民族を分けるときに、一番のポイントは、習慣とかいろいろあるけれども、一番には言語です。言語が違うと、文化も違うことが圧倒的に多いです。

【言語】 主に三つの言語集団があります。言語が同じ集団を語族という。世界史で1番ででてくるのは、インド=ヨーロッパ語族といいます。ヨーロッパ人グループのことです。インド人とヨーロッパ人は違うようですけど、確かに一見すれば肌の色が違いますが、しかし言葉的には同じです。親戚です。英語、フランス語、ドイツ語などは、もっと近くて、方言の差が大きくなったようなものです。

これに対し、我々日本人はアルタイ語族です。文法的には韓国語と日本語は似てる。我々が全然違う種類の英語を学ぶのは、フランス人が英語を学ぶのとかなり難しさが違う。我々にはとってはかなりハードルの高い言語です。韓国の新聞は、漢字で書いたものを、その漢字をなぞっていくと、だいたいわかります。語順は日本語と同じです。これをアルタイ語といいます。ただしこれについては異説がありますからよく分かりません。これに対して英語は語順が全く違いますね。

それからメソポタミアあたり、エジプトあたり、セム語族。

この三つ、この順番によく出てきます。こういうのを語族といいます。

これで終わります。ではまた。