では日露戦争に行きます。1800年代が終わって1900年代です。ここで区切りです。同時に前に言ったように、ボス2人、山県有朋と伊藤博文が引退した。そこで次の世代にバトンタッチした。ただ彼らは本当に引退したのかというと、最高顧問みたいな形になるんですよ。こういうのは制度上はないけれども、実際はあって、元老と呼ばれます。こういう隠然とした力を持つ。お互いにやっぱりリーダーシップを争うんです。伊藤系と山県系が。

山県有朋は陸軍出身ですから、彼の子分の陸軍大将の桂太郎、これが次の総理大臣になる。やはり長州です。桂太郎は木戸孝允と同じ一族です。木戸孝允は若い頃は桂小五郎といって桂家の出身です。木戸孝允は同じ一族の桂太郎を若い時から支援していました。そういうことを考えると長州閥の本流は伊藤博文からこの山県有朋系に変わっています。

それに対して、伊藤博文は政党政治家に転身したから、その子分は西園寺公望(きんもち)です。この人は、名前からわかるように京都のお公家さんです。政治家として有能でもある。だから長州閥は伊藤系ではなく、山県系に受け継がれていきます。

これから十数年、桂と西園寺が交代交代に内閣を何回もつくっていく。だからこの十数年を桂の桂と西園寺の園をとって、桂園時代といいます。伊藤博文は長州閥に対立する存在となったのです。

【桂太郎内閣①】(1901.6~06.1)

伊藤博文内閣のあとは、それに対立する山県系の桂太郎内閣です。1901.6月からです。山県有朋の子分の桂太郎です。長州の人間です。今の安倍首相も長州です。山口県人です。長州閥というのは戦後も続いています。日本の総理大臣の出身県でだんとつ多いのは長州です。

【日英同盟】 内閣成立から3ヶ月後の1901.9月に、北清事変後の北京議定書を結びますが、ロシアは満州を占領し続けた、ということはすでに言いました。その2ヶ月後の1901.11月に、イギリスの外相から、日本に対して日英同盟を締結したいとの申し出があります。この時のイギリスは世界のナンバーワン国家で、どこの国とも同盟を結ばず、それを「光栄ある孤立」として誇っていました。そんなナンバーワン国家がなぜ後進国の日本と自分から進んで同盟を結ぼうとするのか。それにはちゃんと理由があるということもすでに言いました。

なぜちょんまげ国家だった日本が、あの大英帝国のイギリスと対等同盟を結べるのか。本当は結べないんです。イギリスは日本にやらせたいわけです。

それ以前の中国情勢は、中国で義和団事件が起こって、北清事変になった。そこに列強が軍隊を中国に派遣する。そして義和団を鎮圧する。では国に戻りましょうといいながら、ロシアはそのまま満州の占領を続ける。日本は、朝鮮からもっと北に行きたかったけど、そこを先にロシアが取る。その前には、日清戦争後の三国干渉で、日本に遼東半島を返せといったあと、そこをロシアが取っている。

ではどうするか。伊藤博文はロシアには勝てないと思う。ここは涙をのんで手を組むしかない。これが日露協商論です。これが伊藤博文です。ここで伊藤博文は、イギリスの意向と逆の方向に動いたことになります。

このころイギリスで賭けが流行ったといいます。日露戦争でロシアが勝つか、日本が勝つか。掛け率は10対1で、圧倒的にロシアの勝ちです。ほとんどの人は日本が勝てるとは思っていない。私はこれが世界の常識だと思います。伊藤博文のこの判断は、世界の常識をふまえた非常に適切なものだったと思います。

しかし日露戦争の勝利のあと、これはあとでも言いますが、1905年に伊藤博文は韓国統監府の初代長官となり朝鮮の経営にあたりますが、日英同盟に反対していた元老の伊藤博文が日本の最前線である朝鮮経営の現地責任者になるというのも意外なことです。さらにそのあとの1909年に満州のハルビン駅で暗殺されたことも含めると、何か不自然なものを感じます。

伊藤の日露協商論に対して、軍部はそうじゃない、戦うべきだという。そのためにはイギリスを味方につけることが必要だという。日英同盟というのはロシアと戦うための条件です。これが山県有朋とその子分の桂太郎です。その桂太郎がこの時の総理大臣です。

ずっと日本の頭にあるのは朝鮮です。日清戦争もそうでした。今から起こる日露戦争も朝鮮です。朝鮮の奪い合いです。なぜ朝鮮にこだわるかというのは、以前黒板に絵を描きました。剣先が喉元に突き刺さっているような。ミサイルがないときにはそうなんです。

さらにその北方は今は中国の東北地方というけれども、この当時は満州という。

結局、山県有朋系の桂太郎総理大臣が勝って、日本は1902年に日英同盟を結ぶ。この意味は限りなく日露戦争に近づいたということです。

イギリスにとっては、どういうことか。ここにトリックがあるんです。日本が一国と交戦した場合には、当然イギリスは日本に味方すると思うでしょう。味方しないんですよ。中立を守るとだけ書いてある。では何のための同盟かというと、ロシアにどこかが味方した場合、つまりロシアに味方する国がでてきた場合にだけ、イギリスは日本に味方するというものです。

しかし世界のナンバーワン国家のイギリスを敵に回して、ロシアに味方する国があるかと考えたときに、まずこれはないです。ナンバーワン国家はイギリスです。イギリスを敵に回して戦おうという国はこの時代にありません。

ロシアと日本が戦っている間は、イギリスは中立を守る。つまり日本とロシアをサシで戦わせるわけです。だからイギリスは無傷なんですよ。日本は負けるだろう、仮にロシアが負ければ、めっけものです。ロシアが体力を消耗したところで叩けばよい。日本は負けたらどうなるか。イギリスのリスクよりも、日本のリスクが大きい。日本にとってはとても危険な賭です。このことに伊藤博文は反対していくわけです。ずっとイギリスとの協調を続けてきた伊藤にはそのことがよく分かったのでしょう。

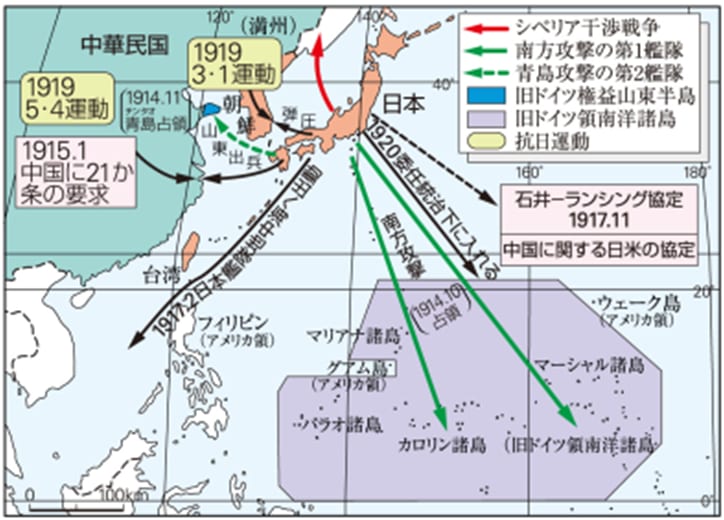

【日露戦争】 1904.2月、日露戦争が起こる。さっきもいったように原因は、ロシアと日本は、満州をめぐって対立している。日本もロシアも、どっちも満州が欲しい。日本は単独では勝てないから、イギリスの政治的な応援が欲しい。でもイギリスは戦わない。しかしロシア側に応援する国はこれでまずなくなった。

【アメリカの資金援助】 では勝てるのか。イヤお金が足りない。そこで出てくるのが、ニューヨークのウォール街の金融家が出てくる。政治的にはイギリスが応援し、資金面ではアメリカが応援する。でもこれは借金です。お金を貸すよ、お金をやるよじゃない。そうアメリカが言う。日本はアメリカからお金を借りて、日露戦争を戦います。日本にお金を貸したのは、ジェイコブ・シフというアメリカの銀行家です。政府の人間ではないです。後ろにイギリスを中心に活動するヨーロッパの最大の銀行家ロスチャイルド家とのつながりをもつ人です。

このきっかけは、戦争資金の借り入れを求めてロンドンに来ていた横浜正金銀行副頭取の高橋是清が・・・・・・この人はのち総理大臣や大蔵大臣になる人ですが・・・・・・たまたまアメリカからそこに来ていたジェイコブ・シフとパーティーの席で出会い、資金の借り入れの話をまとめたという話になっています。まるで映画にでも出てくるような話です。

そのアメリカのジェイコブ・シフを通じて、イギリスのロスチャイルド家のお金が日本に流れ込んでいるわけです。日本銀行をつくった松方正義も、このロスチャイルド家とのつながりを持っていました。

(日露戦争の構図)

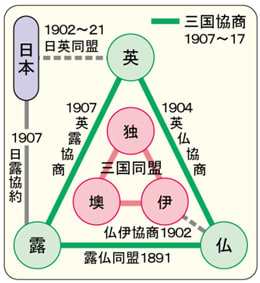

【英仏協商】 ではそれまでロシア側にはどこが応援していたかというと、ドイツとフランスです。日本への三国干渉はこの3ヶ国で行われました。

日露戦争が始まる1904年に、何ができたか。英仏協商ができた。それまでロシア寄りだったフランスが、イギリスと組んだのです。1898年、アフリカで植民地競争を繰り広げていたイギリス軍とフランス軍がアフリカのファショダで衝突しそうになったファショダ事件が起こります。これを回避することにより、それまで対立していた両軍が急速に接近します。その結果むすばれたのが1904年の英仏協商です。

政治力はイギリスが上です。イギリスはフランスという敵を味方につけた。取り残されたのは、ロシアとドイツです。これはもう半分は第一次大戦の説明になります。世界史でやりましたけど、第一次世界大戦のメインは、どことどこの対立であったか。イギリスとドイツの対立でした。

日本はこのことに重要な役割をしています。世界史的にみると、日露戦争というのは、日本が勝っただけの戦争じゃない。ロシアを押さえ、そのロシアをイギリス側につけます。これでイギリス・フランス・ロシアの三国協商ができます。そういう意味で第一次世界大戦につながっていきます。

【非戦論】 日本にも伊藤博文と同じように、これは危ないぞ、と思う人はいる。なぜこんな日英同盟を結んで、危険を犯して戦わないといけないのか。これが非戦論です。

その急先鋒が幸徳秋水です。さっき殺された人です。生き返ったわけでないです。あれは1910年だった。ここで政府ににらまれたんです。もともと新聞社の社員だったんですけれども、社長が日露戦争を批判しないことを決定すると、その新聞社を退社して、自分で別の新聞社、平民社というのを結成して言論活動をやっていきます。

もう一人は、国語でも出てくる与謝野晶子という人です。この人も反戦歌をつくる。弟が兵隊にとられて、「君死にたまうことなかれ」という歌を作って非常に有名になります。数年前に亡くなった与謝野馨財務大臣は、その孫です。彼は変な死に方をしましたけど。

【203高地】 実際の戦い、陸軍と海軍に分かれます。陸軍はこの時の首相である桂太郎をはじめ、幹部はほとんど長州閥です。それに対して海軍は、このあとで首相になる山本権兵衛を筆頭にほとんどが薩摩閥で占められています。長州の陸軍、薩摩の海軍という構図は、このあとの政治にも微妙な影を落とします。この時もすでに仲はあまりよくありません。

陸軍は攻防戦は局地戦です。日清戦争でせっかく日本が取ったのに、ロシアに奪われたところがあった。旅順です。遼東半島の先端です。そこによい軍港がある。その軍港を奪いとろうと、裏山の高地、これを戦略上、203高地と名づけて奪い取ろうとします。むかし映画にもなりましたけど、私が若い頃だったから君たちは知らないかもしれない。203高地の戦いです。

ここで、ロシア軍は203高地の上から、ドカンと大砲を撃つんです。日本は何も持たないから、歩兵を何万人も突撃させるしかない。突撃、突撃、何度も突撃作戦をやる。日本軍は死屍累々です。何回も突撃作戦をやって、もうこれが限界だというところで、やっと203高地を取った。どっちが勝ったか、わからないような状態です。この総大将が乃木希典です。ただその代わり自分の3人の息子全部をこの戦いで失います。こうやって日本もヘトヘトなんです。

【日本海海戦】 海軍は、ロシアのバルチック艦隊がロシアから出発する。大西洋からインド洋を通って、日本のどこに来るか。ペリーは浦賀に来た。レーダーも何もないから、どこに向かっているかまったく分からないです。東郷平八郎は対馬海峡に来ると読んで、ずっと待ち伏せする。来そうですか。日本海側にウラジオストクというロシアの軍港があるから、まずそこに立ち寄ろうとするはずだとの読みです。本当はそれが当たるかどうか恐かったと思う。それがまんまと来る、来なかったら、どうなっていたか。ここで待っていたら、日本はガラ空きです。

相手の動きを盗むのはイギリスも得意です。実はこのとき日本海軍の動きを指揮していたのはイギリス海軍だという話もあります。イギリスは海軍の国です。イギリス海軍の将校が日本海軍に出入りし、実質的に日本海軍を指揮していたとも言われます。日本海海戦当日も、イギリスの海軍将校が観戦武官として日本の軍艦に乗り込んでいます。この戦いで日本の連合艦隊がとった「T字戦法」は日本独自の作戦のように言われますが、実はイギリス海軍にもとから取っていた戦法です。日本海軍はそれをイギリス海軍から教わったのです。それにこの日本海の海戦で活躍した日本の主力艦はすべてイギリス製軍艦です。

1880年代には、日本は裁判所の裁判官に外国人を任用しようとしたことがありました。これは日本の司法権を外国に譲り渡すことだとして強い反対運動が起こり、阻止されました。しかしこれと同じようなことは起こりえます。日本の軍事権の中に、イギリス軍部が入り込んでいたことは十分に考えられることです。しかも軍事機密は特に厳重に守られますから、そのことはなかなか分かりません。

結果は日本の勝利です。これが非ヨーロッパ諸国が、ヨーロッパの国に勝った世界史上初の出来事です。まず喜んだのはトルコです。トルコはそれまでロシアに痛めつけられているから。トルコには今でもトーゴー通りがある。そしてフィンランドにはトーゴービールが今でもある。これは東郷平八郎にあやかったものです。

ただロシア本土を叩いたわけでもなくて、ロシアは別にまだ戦力に余裕があります。逆に日本に余裕がない。お金も弾薬も。なぜこれで勝てたのか。

【ロシアの内乱】 ロシアは足元から崩れていく。1905年に、血の日曜日事件ともいわれる第一次ロシア革命が起こります。民衆が暴動を起こしていくんです。ロシアは内部から崩壊していく。それでロシアの戦争継続が困難になる。

だからロシアは日本に負けたと思ってない。日本は勝ったと思っている。この交渉はまとまらないです。戦局では、日本が勝ってしまった。

※ 世界は、日露戦争はロシア帝国から迫害されていたユダヤ人たちが、ロシア皇帝を倒して共産主義革命を起こすための戦いの一環だったと考えている。(世界を操るグローバリズムの洗脳を解く 馬渕睦夫 悟空出版 P71)

【ポーツマス条約】 日本の手柄にする前に、早く終わらせたい。これがアメリカです。それでアメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトが日本とロシアを仲介して講和条約を結ばせる。これがポーツマス条約です。アメリカも自分の利益を考えています。

それで講和条約の場所が、アメリカのポーツマスという軍港です。それをアメリカの大統領が、私に任せなさい、という。これは日本に、これ以上勝たせたくない、というのがホンネです。この後からアメリカと日本は対立する。君たちが小学生だったら、これ以上話すつもりがないのは、味方だったら対立するわけがないと、小学生は思ってますが、それでは説明できないことです。

仲介したのは、これ以上日本で勝たせたくないからです。アメリカ大統領は。はやく仲裁して、終わらせないといけない。そのアメリカ大統領はセオドア・ルーズベルトです。第二次世界大戦のルーズベルトじゃない。そのおじさんです。ルーズヴェルト一族です。

ここに出向いていく日本全権が外務大臣の小村寿太郎です。ロシア側はウイッテです。名があるけど、通常ウイッテといいますね。日本には戦争継続の余力はなかった。ロシアは負けたとは思っていない。この小村寿太郎はかわいそうです。日本では勝った勝ったと宣伝している。でも相手は負けたと思っていない。よくて引き分けなんです。しかしそれでは帰れないんですね。

これを話をどうつけるか、交渉が失敗したら、また戦争になる。それで日本は戦えるか。戦えない。こういう交渉はしたくない。日本に不利です。

韓国に対する指導権をまずもらった。

次に、ロシアから領土を割譲した。全部じゃないけれども、樺太の南半分です。北緯50度以南の樺太です。今のサハリンです。今はロシア人が住んでいます。

そして次には日清戦争で分捕られた旅順・大連を取り戻した。これ考えてみれば当たり前よね。もともと日本が日清戦争でとったものだから。

それで4番目が一番かな。日本は、朝鮮を取って、北の満州に行きたいんです。満州に行くのは列車なんです。飛行機はないから、その鉄道を作る権利を獲得します。この会社が南満州鉄道、略して満鉄といいます。戦前で、満鉄というと日本最大の大企業です。のち原爆が落ちて日本が負けて、消滅したけど。

これに比べたら、賠償金とか、あまり関係ないと思うけど、素人受けするのはやっぱりお金なんです。これがなかった。なにやっているんだ、賠償金もとってないのか、と。この人は帰れない。帰ってきたら石投げられる。私はよく頑張ったと思うんです。よくここまでもってきたと思いますけど、素人目には、賠償金も取らずに何しているんだ、うちの親父は戦争で死んで、兄ちゃんは片足失って、何のために戦ったのかと、石投げられる。

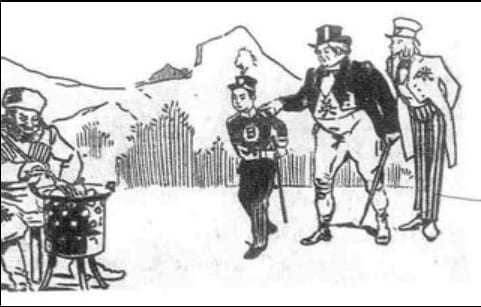

【国際社会への影響】 その前に、日露戦争がヨーロッパ諸国に与えた影響です。白人社会では、あのちょんまげ国家が白人国家に勝ったなんて考えられない。そういう衝撃が走る。

さらにアジアの地域は、白人には勝てないと思っていたけれども、勝った国があるんだ、俺たちにもできるかも、と思います。ここから独立運動がおこる。この時はアジアのほとんどはヨーロッパの植民地になっています。

【黄禍論】 ヨーロッパでは、黄色い人間が白人社会に悪さをするという黄禍論(こうかろん)が巻き起こります。黄色は日本です。禍は災いです。イエローペリルという。ここから日本人排斥というのも起こってくる。この時代にから。

そのメインがアメリカです。移民の国のアメリカで、なぜか日本人だけは来るな、と言われる。こうやって日本とアメリカの対立が表面化していく。この話は第二次世界大戦に結びついていきます。その芽はここらへんから出てきます。

アメリカは、日露戦争までは、敵はロシアだと思っていたけれど、日本が勝ってしまった。すると今度は日本を警戒しだす。このあとずっと警戒し続けます。ここからそれが始まります。

日露戦争の世界史的意味は、白くない人間が、初めて白い人たちに勝った。白くない人たちは、それまで植民地にされていたけど、おれたちもやれば独立できるんじゃないか、と思いはじめたということです。

【日比谷焼打事件】 ただし、小村寿太郎は賠償金が取れなかったから、帰ってくるなり石投げられて、これが暴動になっていく。これを日比谷焼き討ち事件という。日比谷は東京の地名です。東京駅の目の前に日比谷公園という大きい公園がある。都会の一等地、皇居のすぐ横にある。そこでの交番が焼き打ちされたりして、民衆が暴動化していく。日本には昔、戒厳令というのがある。家から出るな、という。家から出たら、しょっぴかれるから出られなくなる。こうやって暴動を抑える。

こういうときに本当のことをマスコミが語らない癖がつきはじめるんです。日本は、勝ちましたけど、大勝ちしているんじゃないんだぞ、ということを言わないです。勝った、勝ったと、ちょうちん行列しているんです。各地でバンザイ、バンザイで、ちょうちん行列している。そんな中で、何も本当のことを報道しない。これの繰り返しが、第二次世界大戦の日本のマスコミの姿勢に通じます。ということは、今のマスコミと違う、ではないですよ。

この暴動によって、総理大臣の桂太郎は、政権担当能力を失って総辞職した。責任をとって。戦争に勝ってやめたんです。

ここでもう一つの意味は、庶民の不満によって内閣をつぶすことができた、という意味がある。戦争の戦後処理で、国民の暴動によって内閣が潰れた、ということです。べつに暴動を起こしなさいとか、そういう意味じゃないけど。民衆の力が盛り上がっていくんです。

【第二次産業革命】

今度は社会です。産業面です。第二次産業革命というのが日露戦争後に起こる。日清戦争のころの第一次産業革命は軽工業でした。第二次産業革命は重工業に移ります。

鉄ができてくる。1901年、北九州に八幡製鉄所ができる。鉄にのりだす。鉄ができればビルができる。軍艦ができる。大砲ができる。このころ飛び始めた飛行機ができる。戦争に強くなる。綿は戦争に強くならない。この八幡製鉄所は官営です。国家が半分、お金を投入する。この南は福岡県の筑豊です。そこに炭鉱がある。石炭がでる。だから北九州の八幡にできる。いまの新日鉄です。最近合併して、住友金属と合体して新日鉄住金という。

それから、船もつくるようになって、海運業が新興して、こういう造船奨励法とか航海奨励法を出して、貿易にも乗り出していくことです。

それから金融面では1897年に、金本位制を確立する。松方正義の第2次内閣の時です。これがヨーロッパ流です。本物のお金は金です。日本それまでは銀しかもたなかった。2回戦争に勝って、日清戦争では賠償金もとって、それを基にしてどうにか確立できた。ただ日本に財政的余裕があるわけではなく、このあと日本は増税しなければならなくなり苦しむことになります。この制度はヨーロッパにならったものです。

松方正義は、日本銀行もつくったし、金本位制度も作った。ヨーロッパ流の金融制度を、そのまま日本に導入した。これができるとヨーロッパと貿易しやすくなるし、ヨーロッパと資本的にも結びつきやすくなる。このヨーロッパと共通する金本位制度の上に立って、日露戦争ではアメリカやイギリスの資金が日本に流入してきたわけです。そこにはヨーロッパ最大の金融家であるロスチャイルド家の存在が見え隠れします。松方正義は政治的には目立たない首相ですが、よく分からないところで日本のお金の流れをつくっています。

【財閥形成】 その一方で、お金はお金のあるところに集まる。会社はお金のあるところに集まって、だんだん会社は大きくなっていく。財閥が形成されていくのもこの明治時代です。

財閥の実体は持ち株会社です。日本でも10数年前に復活しました。会社が会社の株をもっていい。そういう会社グループを管理する会社を持ち株会社といいます。英語で書くと、HDという。ハードディスクじゃない。ホールディングスという。これが持ち株会社なんです。戦前はこれが認められていて、これによって財閥が形成された。

三大財閥は、三井・三菱・住友です。これは今でもあるグループ企業です。では四大財閥は何か、安田です。明治末頃に形成されます。

【市場の狭さ】 では明治の産業の特徴ですけど。財閥は大きくなって、物はつくれても、買う人間がいない。国民が貧しい。農村では、貧しい土地を持たない人たちが増えていく。田舎では生活できなくなる。

だから当てもなく都会に出て行くという流れができます。起業家にとっては、シメシメです。彼らは低賃金で働いてくれる。長時間労働もしてくれる。1日8時間労働とか、最低賃金法とかない時代です。

地方では寄生地主制というのが発展している。都会の大金持ちが地方の土地を買い占めていたりする。ということは、つくる力があっても、買う人がいないということです。

買う人がいないということは、国内市場が狭いということです。買ってくれないんですよ。ではどこに売るか。海外市場に売ろうとなる。しかしまだヨーロッパには勝てない。ではどこに売りたいか。それが、満州、それから朝鮮です。ヨーロッパにならって、ということです。イギリスもこうやって植民地獲得をやっていった。

このあと日本は朝鮮を植民地化しますが、このことは今でも韓国との賠償問題で取り上げられます。長崎に原爆が落ちた。あれは誰が賠償しなければならなくなったか。誰が落としたのか。アメリカが落としたんでしょ。韓国が、被爆して賠償金を請求した先は、日本政府に請求した。日本に賠償金を払えと言ったんです。日本は原爆を落とした国なんですか。落とされた国なんですよ。原爆は落とされた国が悪いんですか。外務大臣が珍しくエキサイトしてしました。これ以上言うと、アメリカが腹を立てるから言えない。のど元まで出ていた感じですけど。そういう政治問題まで、今でも繋がってるということです。

【明治の文化】

【思想】 ちょっと政治を外れて、産業をいっていましたが、今回は文化にいきます。

1番目、明治の中期、1890年ごろ、日清戦争ごろになると、どういう思想の流れが出てくるか。

国粋主義という考え方です。今も国粋主義という言葉はあるけれども、それとちょっと違って、明治の初めというのは、とにかくヨーロッパ文化を取り入れようとする。日本文化は古いんだ、今からは日本でなくヨーロッパ一辺倒、学問のススメとか、そういうものが出てきた。

しかし、明治から20~30年経つと、いや日本はそんなにバカだったのか、それはちがうんじゃないの、という考えも出てくる。そういう意味で日本思想の復活です。最近あまり言わないけれども、我々が小さい頃は、知識はヨーロッパ流でも、心は日本流でいくという「和魂洋才」という言い方もよくありました。三宅雪嶺という人です。雑誌は日本人という。こういう雑誌も出てくる。

それからもう一つが平民主義です。これも雑誌の名前でいうと、ヨーロッパだ、ヨーロッパだ、ではなくて国民です。国民というのは日本人ことです。日本人はバカじゃなかったんじゃないの、バカじゃないんですよ。実はそれは、ヨーロッパ人が先に言った。日本人はバカじゃない、と。日本の文化は優れている、と。

ヨーロッパ人はいろいろな日本の文化をもちかえっている。日本人は明治のはじめは、こんなもんガラクタだと思っていた。しかしヨーロッパ人には、これは価値がある、と分かる。だから日本の文化財はもちろん日本にもあるけれど、大英博物館とか、ルーブル美術館とかにもいっぱいある。

【教育】 次は教育です。今は教育基本法というのがありますが、この時代には、そういう法律はないんです。ただそれに代わるものとして、教育に関する基本的な考え方として、1890年に発布された教育勅語があります。よくでてくる勅の字です。これは何を意味したか。天皇ですよね。ということは、天皇のお言葉として出されたものです。そこで重視されたのは、戦後教育が個人や個性というものであるとすると、まず「忠」「孝」です。孝というのは親孝行の孝です。家族関係を基本にして、それを広げて国家に対する「忠」を重んじ国家社会を築いていこうという考え方です。

教育勅語の冒頭は、「父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ」とある。うちの親父の小学校の時の記念写真が残っていて、80年ぐらい前のクラス写真ですが、そこに何が写っているか。これなに、と聞くと、うしろに小さな社のようなものがある。奉安殿だ、という。この中に教育勅語が収められている。全校集会のときには、校長先生が、毎回まず教育勅語を読む。バシッとスーツで決めて。これをおろそかに読むと、校長のクビが飛んだという話もある。非常に強い教育の基本性があったということです。

この授業が日本史だから言うけれども、本当は自分の国の歴史を日本史という名前でやってる国は珍しいです。自分の国の言葉を学ぶ教科を日本語とは言わないでしょう。国語というでしょう。それと同じで日本の歴史を学ぶ教科は国史といったんです。どこの国の歴史とか言わない。日本人が国史といったら、日本史に決まっている。日本人が国語といったら日本語に決まっているのといっしょです。

それが原爆が落ちて戦争に負けたでしょ。それから6年間はアメリカの占領下にあって、国史という言い方はよくない、日本史にしなさい、ということになった。だから今の名前になったのが日本史という科目です。

【文学】 文学では、まず小説です。それまでは小説というと戯作文学といって、まともな人間がやる職業じゃない、と思われていた。それをちゃんとした文学にしていく。

その第一歩が坪内逍遥が1885年に刊行した「小説神髄」です。これは小説の書き方です。近代小説の書き方です。そういうのを読んで、そういうものなのか、とこのあと小説家や文学者が出てくる。

それまで日本語は、話し言葉と書き言葉は別だったんです。江戸時代までは、文で書くときには文語体、いわゆる候文です。これを小説で撤廃した。口語と文語、これを一致させた。ふつうの話し言葉で小説を書く。二葉亭四迷という。落語家みたいですけれど、落語家ではないです。二葉亭四迷は武士の出です。父上、私は小説家になりたい。小説家なんて戯作者じゃないか、そんなものは認めん、それでも言うこときかんなら、おまえなんか、「くたばってしめえ」、と言った。なんか反応悪いね。「ふたばってしめえ」です。「ふたばていしめい」、だから二葉亭四迷です。まあそういう自虐ネタですね。自分のペンネームを、くたばってしめえ、をもじって二葉亭四迷とした。

それから与謝野晶子、これ一度出てきた。日露戦争に反対した歌人ですね。みだれ髪という非常に艶っぽい、今読んでもゾクゾクくるような歌を詠んでいます。歌は575ですか、57577ですか。77の方です。

明治の末から、今でも読まれてるのは、夏目漱石です。代表作は「坊っちゃん」というのが一番人気です。この人は、イギリスに留学してけど、こんな国のどこがいいのかと、まったくイギリスになじめなかった。こんな国の何がいいんやろか、日本のエリートの中でそういう疑問をもった初めての人です。ヨーロッパの個人主義をまねて、ホントにそんなことでいいのか、と疑問をもった人です。

【音楽】 次は芸能です。音楽も日本音階でなく、ドレミの西洋音階を取り入れて歌を作る。

学校は東京音楽学校です。いまの東京芸大という大学になっている。滝廉太郎は、代表作は「荒城の月」です。荒城というのは、ふるさとの荒れ果てたお城のことです。明治維新後、多くのお城が荒れ果てている。この近くの城も東堀は埋め立てられて今はありません。これを復興しようと、今の知事さんが言っていますが。荒れ果てたふるさとの城、大分県の竹田の岡城を思い浮かべながら作った曲です。

【美術】 それから美術です。美術は明治の初めはヨーロッパ絵画一色で、日本画なんかっていうのはもうゴミだ、がらくただ、と思われていた。しかし、イヤーこれは素晴らしい、といったのが、アメリカ人のフェノロサです。外国人が日本人の良さに気づく、当の日本人は、ヨーロッパ、ヨーロッパだ、日本なんかもう古い、と思っていた。そうじゃないと、外国人から気づかされる。オレもそうだと思う、といって彼についていったのが岡倉天心です。この人がフェノロサの指導を受けながら、日本の美術のよさを再発見して、そのための学校をつくっていく。これが東京美術学校です。これも今の東京芸大です。さっきの東京音楽学校、東京美術学校、ともに今の東京芸大となる。

その一方で西洋画も、だいぶ発展していって、「湖畔」、湖にたたずむ美女を描く。黒田清輝という人です。この美女が実は自分の奥さんだったというオチがつく。こういう自分の奥さんをモデルにするという感覚、日本人にはあまりないですけど、確かにきれいな絵です。

その他として福岡県の久留米出身の青木繁の「海の幸」です。

医学の分野とか、物理学の分野では、世界の最高水準に、はやくも50年間で達する。例えば野口英世の黄熱病という風土病の研究とか、でもノーベル賞取ってない。有色人種だからです。水準に関係なく、有色人種は対象外なんです。しかしレベル的にはそうだったということです。

これで終わります。