※この記事の更新は、「カテゴリー(新世界史1~15)」の記事で行っています。

▼イスラーム帝国の発展

【ムハンマド以前】

ではユダヤ教、キリスト教に継ぐ第3の一神教、イスラーム教の成立に行きます。キリスト教と今は仲が悪い宗教です。前回言ったエルサレムはここだった。今度はその南のアラビア半島のメッカというところから話が始まる。エルサレムと近いといえば近い。

時代は紀元7世紀、600年代です。この時代には大帝国として、東にはササン朝ペルシャ、それから西には東ローマ帝国があるんですけど、名前をこのあと変えるんです。東ローマ帝国がビザンツ帝国と名前を変える。これは同じ国です。このササン朝ペルシャとビザンツ帝国の二つの国があって、何百年も対立が続いていた。

紀元7世紀、ササン朝ペルシャとビザンツ帝国、この2つの帝国の対立の影響を受けて交易が遮断される。その交通の迂回路としてアラビア半島の西側が交通網として発達していく。これをヒジャーズ地方という。

その中心都市がメッカという都市です。ここには昔からこの地方のいろいろな神様を祭る多神教の神殿がありました。それをカーバ神殿といいます。この都市が貿易の中継都市として繁栄する。

ここは砂漠地帯です。ラクダを使って、羊を追ったり、山羊を追ったり、移動生活をする。移動生活の人は、移動のついでに物を運んでやるといって、容易に商人になりやすい。

これがアラブ人、アラビアに住む人はアラブ人という。

【ムハンマド】 商売が発達するとお金が流通して、お金が流通すると・・・世界史に共通なこととして・・・貧富の差が拡大していく。貧しい人はものすごく貧しい。お金もっている人はものすごくお金を持っている。

こういう中でムハンマドは生まれた。このムハンマドが生まれた頃には、この地域にはユダヤ教もあるし、キリスト教もすでに発生している。そういう一神教の考え方が広まっているんです。

ムハンマドは、ある日突然、40歳ぐらいの時、神の言葉を聞くんです。その神はアッラーという。そしてこの神への絶対的な信仰を説く。

たぶんそういう人はいる。神のお告げを聞いた人というのは、日本にも時々出てくるし、それを聞いて、バカが変なこと言ってる、で片付けられないところが宗教なんです。宗教には人の心を動かすものがあります。

神様がオレに教えてくれた、オレの考えじゃないぞ、神様がオレに告げたんだ、そういう彼の話を信じた者から、彼は預言者とされた。明日のことをいうのは予言です。そうではなくて、この預言者は預かった者です。神の言葉を預かった者、これを預言者というんです。

すでにこのヒジャーズ地方には、そういう人格神である一神教の土台が浸透していたわけです。

ムハンマドは610年、メッカで貧困層を中心に布教を開始し、貧富の格差を是正すべく唯一神アッラーの前の平等を主張しました。ムハンマド自身は豪商の家柄で豊富な資金を貧困層救済のために費やしました。食べ物などを変えられた貧困層はムハンマドの言うことに耳を傾け、イスラーム教に帰依するようになりました。

【ヒジュラ】 ムハマド自身は結構お金持ちです。両親は早く亡くなっているけれども、クライシュ族という一族で、ハーシム家という金持ちの商人の家柄です。

その中で、クライシュ族自体は多神教だったから、親戚がいろいろな神を拝んでいるのを見て、あれはウソだ、そんな神を拝んではダメだ、アッラーだけを拝め、とムハンマドは言う。そういうふうに一神教は、他の神を否定するんです。

言われたほうは、おまえ頭がおかしいんじゃないかと言う。でも彼は言うことをやめなかった。そこまで言うのなら、追放だ、町から出て行け、となる。

それで喧嘩して、622年に隣の町・・・といっても何十キロも先なんですけど・・・メディナという場所に仲間を連れて引っ越します。

この年をイスラーム教徒は、この年をヨーロッパでいう西暦ゼロ年にする。イスラム暦の始まりです。ここがイスラム暦の元年です。そういう意味で記念すべき年だから、622年の引っ越しをヒジュラといいます。

仲間とともにメディナに移って、そこで共同生活をやっていく。この共同体をウンマといいます。

イスラーム国家と一般に言うけれども、イスラーム教には国という言葉は実はありません。国に当たる言葉は、実はこのウンマです。彼らは、国をつくっている気持ちはない。イスラム教徒の共同体をつくっているだけなのです。

その共同体のルールは、ムハンマドが聞いた神の言葉が、それがそのまま生活全体のルールになる。そしてこれを守る人たちの共同体ができる。

ただメッカの親戚からは迫害される。だから戦わないといけない。彼らは自ら兵士になって軍隊をつくっていく。ここから彼らの征服活動がはじまります。

※ イスラム教は、当時の経済状況における偏りと歪みの中で生まれた貧困層の反動の産物です。(宇山卓栄 経済)

※ 大富豪のクライシュ族の出身であるムハンマドは豊富な資金力で、貧民を雇い入れて、強大な私兵軍団を編成しました。一族の中には武勇のすぐれた軍略家もおり、軍事のプロたちが数多くそろっていました。貧困層の集団を組織的に軍制化したのも彼らです。(宇山卓栄 経済)

ムハンマドが630年メッカを占領し、支配者層を追い出します。この地にカーバ神殿を作り、イスラームの本拠地としました。これらのことは貧困層のムハンマド派が上層階級を数の力でつぶしたクーデターととらえることもできます。

彼らの軍隊は勇敢で、メッカの勢力に勝利します。そしてメッカにあったカーバ神殿・・・それまでは多神教の神殿でしたが・・・その神殿をイスラーム教の一神教の神殿に作り変えます。こうやってメッカのカーバ神殿がイスラーム教の聖地になります。

そのカーバ神殿には神の像がありません。代わりに神の象徴として黒い石があるだけです。一神教では偶像崇拝は禁止されています。

イスラーム教はコーランの他に旧約聖書と新約聖書も聖典として認めていて、旧約聖書の十戒の中にある偶像崇拝の禁止を守っています。しかしキリスト教は旧約聖書を聖典としていながら偶像崇拝をしています。キリストの像を拝んでいます。これはおかしい、とイスラーム教徒は感じるわけです。このことはのちにキリスト教の内部でも問題になり、キリスト教会の分裂につながります。この偶像崇拝を認めているのがキリスト教最大のローマ・カトリック教会なのです。

イスラーム教徒は、このカーバ神殿に一生に一度は巡礼することになっています。

現在このカーバ神殿を有している国はサウジアラビアです。日本にとってこのサウジアラビアは、最大の石油を輸入している国です。いわば日本の命綱といってもいい国ですが、その割には日本人はこの国のことをあまり知りません。

【一神教】 そして神の教えを24時間守っていく。政教一致の宗教です。ここがキリスト教と違うところです。個人的な時間にお祈りしておけばいいのではない。日常生活すべてが神の教えに従うべきなのです。

神の教えそのままを日常生活で守る。飯を食うなといわれたら食わない。断食です。日没までですけど。苦しみを忘れるなという教えです。女性は顔を隠せと言われたら隠す。今もイスラム女性は人前で顔を見せません。イスラームのスカーフは女性蔑視だと非難されますが、日本も平安時代の女性は顔を隠していました。身分が高い女性ほど顔を隠していた。

これはアラビア半島だけの風習ではない。古代ではみんな女性は顔を隠していた。身分が高ければ高いほどそうだった。身分の低い女性だけがスッピンであった。この時はそういう世界だったのです。この教えがイスラーム教といわれる。

イスラーム教は、ユダヤ教やキリスト教と同じ一神教です。日本の多神教とは違います。ただキリスト教と違うのは、イエスは神に近い存在だった。少なくとも預言者ではなかった。だからイエスは生身の人間ではないとされた。

ところがイスラーム教では、ムハンマドは紛れもない生身の人間です。それと同じようにイスラーム教ではイエスも普通の人間だとします。神とは認めません。神はアッラーだけです。イエスは優秀な預言者に過ぎない。

イスラームの神というのは、一神教だから、世の中のすべての事を作ることができるし、見通すことができる存在です。全知全能の神とはそういう神です。一歩間違えば、とんでもなく恐ろしい存在です。だからその教えには絶対従う。ムハンマドが聞いたその神の教えをまとめたのがコーランです。クルアーンとも言います。

ここに書いてあることは今でも必ず守らねばならない。この教えを守る人のことをムスリムという。イスラーム教徒のことです。

イスラームとは服従という意味です。これは一神教として非常にすっきりしています。これほど明快な一神教は実はない。

すでに一神教世界では、この約1000年前にユダヤ教という一神教が発生し、約600年前にはキリスト教という一神教が発生しています。そして第3番目の一神教がアラビア半島に誕生した。神様はアッラーといって呼び名は違うけど、この神様はたどっていくとユダヤ教のヤハウェといっしょです。呼び方が違うだけです。

だからイスラーム教徒はそれ以前の一神教、つまりユダヤ教やキリスト教とは、同じ神を拝んでいるから、この二つの宗教の信者を「啓典の民」として尊重します。

神様が語った言葉を知るための一番正しい方法は、直接コーランを読むことです。そのためには当然ながら字が読めないといけない。イスラーム教徒は字が読めたのです。それに対してこの時代のキリスト教徒はほとんど聖書を読みません。字が読めないからです。それだけではなくイスラーム教徒は読んだ上に暗記する。これが神のルールだとしっかり頭に入れて行動しなければならないからです。文化水準はどちらが高かったか、勘違いしている人はいませんか。

ヨーロッパ人はまだほとんど字を読めなかったのに、イスラーム社会では多くの人が読めるんです。だから識字率は非常に高い。それはコーランを読んで覚えるためです。そしてそのコーランに書かれた通りの生活を一日を通してする。だからイスラーム教は政教一致の宗教です。

【政教一致】 キリスト教との違いは、キリスト教には牧師さんがいるけれども、イスラーム世界にはそのような神様と人を仲介する人がいません。自分でコーランを読んで、自分で神様の教えを勉強するから、キリスト教徒のようなお坊さんはいらないのです。

ちなみにヨーロッパ世界で、普通の人が聖書を読めるようになるのは、16世紀以降です。イスラーム世界はその1000年も前からそれをやっています。

それから、お坊さんや牧師さんがいなければ、牧師さんが説教する教会もないです。モスクがあるじゃないかというけど、あれは無人の礼拝所です。先生のいない学校のようなもので、祈りの場所として場所を貸してるだけです。

そういうお坊さんの代わりに、コーランの意味をどう解釈するかという学者、イスラーム教に詳しい学者が社会のルールを作っています。そういう人をウラマーといいます。イスラーム法学者ともいう。だからイスラーム社会ではコーランに書かれた神様の命令が、そのまま社会のルールになっていきます。

世の中のルール、政治のルールはどこにあるかというと、すべては神の言葉であるコーランに書かれている。だから憲法はいらない。イスラム社会にも憲法はあるにはありますが、それはコーランに矛盾しない範囲の憲法に限られています。コーランをかみくだいて矛盾しない憲法を作ってるだけです。また大統領はいますが、その上に宗教的な最高指導者がいます。

西洋社会のように、聖書にはこう書かれているけど、実際の社会のルールはそれとは別の憲法に書かれている、というようなことはありません。そんなことをすれば、コーランは意味をなさなくなるからです。近代に入って西洋で最初に起こったことは、そういう神の権威の喪失です。

社会の変化に合わせて、人間が合意すれば何でも変えていいか、そこには条件があります。それはコーランに矛盾しないことです。正しいことはすべてコーランに書いてあるからです。それがイスラーム社会の合意なのです。

【ムハンマド時代】 この宗教は日本のような多神教と違って一神教です。神様は一つしか拝んだらいけない。二つ拝んだら罰が当たる。そういう発想です。日本人とは非常に違います。

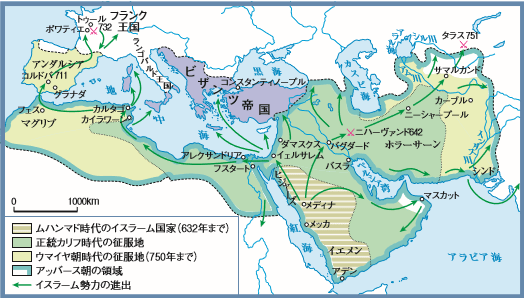

ムハンマドが生きていた間に、共同体がどこまで広がったかというと、ほぼアラビア半島全域に広がった。これがムハンマド時代です。この共同体は国です。

【正統カリフ時代】

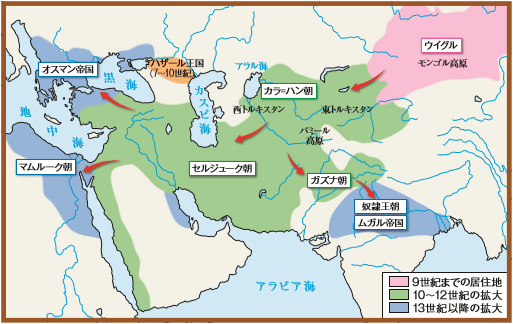

イスラーム教はムハンマドが死んだあと、さらにどんどん国家を広げていって、東は中央アジアの手前まで行く。北はカフカス山脈まで、西は紅海を超えてアフリカの北岸まで行く。そんな大帝国を築いていく。

なぜこんなに広がったのか。帝国を築くというのは、戦争をして征服をしていくということです。

なぜムハンマドが死んだ後、たった40年でここまで広がるのか。なぜここまで征服していくのか、実はよくわからないです。

彼らの言い分は、神のため、神の教えを広めるためだ、と言うけど本当かなぁ。

もう一つの考え方は、征服して金銀財宝を奪うため。そっちの方が俗っぽくて我々俗人にはわかりやすい。

拡大するイスラムはヨーロッパ・キリスト教世界をも支配しようと、とどまることのない征服欲を持っていました。

とにかくこんな大帝国を築いていった。それが正統カリフ時代です。たった40年間ぐらいのことです。

ムハンマドは、ヒジュラから10年ほどで死にました。632年にムハンマドが死ぬと、どこの世界も誰を後継者にするかが非常に難しい。すったもんだしたあとで、後継者が選ばれる。この後継者のことをカリフといいますう。これがイスラーム社会のリーダーになる。

ではカリフが王様かというと、さっき言ったように、イスラーム社会は信者の共同体ではあっても、国という意識がないんです。国ではなくて、信者のグループをつくっただけなのです。

そのグループの人数を、最初の10人から、100人、1万人、1億人に拡大しても、彼らはこれを国とは思ってないんです。ただ何とも呼びようがないから、便宜的に国と呼ぶんですけど、そのリーダーがカリフです。この人が指導者です。

カリフは命令はしていいんだけれども、何でも命令していいかというと、その命令はコーランに違反したらいけないのです。だからこのカリフもコーランに違反することは命令できない。コーランに書かれた範囲内でしか命令できない。だからカリフには法律を作る権利つまり立法権はない。カリフ独自の新しい法律を作るようなことはできないのです。

こういうカリフが4人続きます。この時代が30年間ぐらい続きます。これを正統カリフ時代といいます。カリフが選挙で選ばれた時代です。

ただこの時代は、ムハンマドが死んだ後にもかかわらず、急速に領土を拡大していきます。つまり戦争していく。戦争し征服していく理屈として、これは神のための戦争だ、神のために俺たちは戦っているんだという。これをジハードといいます。日本語に訳すと「聖戦」といいます。

なぜそうまでして領土を広げていく必要があったのかというのは、ちょっとわからない。ホントに神の命令と思って戦ったのか、それとも戦って相手を富を略奪したかっただけなのか。本当のところはわからないけれど、とにかく戦いに戦って隣の巨大国家を滅ぼします。

642年にササン朝ペルシャを破ります。これをニハーバントの戦いといいます。ニハーバントは地名です。この結果イスラーム国家がどこを領有するか。ユダヤ教・キリスト教の聖地です。キリスト教の聖地とはどこだったか。それがエルサレムです。だからイスラム教徒が、この時からエルサレムに住み始めます。

しかし、それから1500年ばかり経って、またユダヤ人が「おまえたち退け」と言う。昔オレたちの国があったから、新しいイスラエルをつくるんだと言って、イスラエルという国ができたのが、今から70年前のことです。ここからユダヤとイスラームの対立がはじまります。キリスト教はユダヤ側につきます。

イスラム勢力は、東ヨーロッパのビザンツ帝国と対峙する前線基地をシリアに築き、ここに主力精鋭軍を結集させました。その数十万人にのぼる精鋭軍を率いていた総督はムアーウィアという人物です。

ムアーウィアの軍団はビザンツ帝国との戦いを一時中断し、急遽軍を取って返し、カリフのいるアラビア半島に進撃します。この混乱のなかで4代目カリフのアリーは暗殺されました。アリーはムアーウィアの勢力に殺されたととらえるのが自然です。

そこから王朝が発生します。4代目カリフが暗殺されて、その対立者のウマイヤ家が指導者になりました。

【ウマイヤ朝】

この王朝をウマイヤ朝といいます。661年の成立です。建国者は軍人の親分みたいな人です。首都もメッカを捨てて、今のシリアの首都であるダマスカスというところに新首都をつくる。このダマスカスというところも、今非常に血生臭い。ミサイルが飛んだり、人が死んだりしている。メッカはアラビア半島ですが、ダマスカスは地中海寄りです。

ここ数年、世界最大の難民はシリア難民です。イスラーム国とかいろいろあって、日本人が殺されたりしたあの国からいっぱい難民が発生しています。

そのダマスカスに首都を定めて、ウマイヤ家がカリフの地位を世襲していく。世襲の意味は、親から子、子から孫へと受け継がれていくことです。こういう形を世襲といいます。そういう形で継承される国家を王朝といいます。王朝は他の地域では普通のことですが、イスラーム世界では宗教指導者は選挙で選ばれてることが原則だったのです。それがまたもとに戻ったのです。

もともとカリフはそれではダメだった。もともとのルールは、選挙で選ばれることだった。信者の中から選ばれないといけない。それを無視して世襲になる。選挙は行われなくなった。これだったらふつうの国家の王様と変わらない。

だからこれはおかしいという人、反対する人も出てきた。しかしこれでいいという人も出てくる。これでいいというグループ、これをスンナ派という。

それに対して、これではいけない、4代カリフのアリーの一族こそ、本当のカリフだというグルーブをシーア派と言います。しかしこの一派もアリー一族の世襲を目指している点では同じです。当初の選挙原理がうまく機能しなくなったのです。これが現在でも続くイスラーム教の二大対立です。二大派閥の中の多数派がスンナ派です。

全世界を見渡すと、我々はどうしてもヨーロッパが進んでいるという先入観がありますが、何回も言うように、この600年代のヨーロッパはド田舎です。

ローマ帝国は滅んだ。滅んだあと、蛮族と言われるゲルマン人という田舎民族の国が乱立して、文化水準は逆にものすぐく低くなった。

それに比べたらこのイスラーム世界の方がはるかに進んでいる。けっしてヨーロッパの方が昔から進んでいたわけじゃない、ということは一つ頭に入れていてください。

そのゲルマン人のことは、またあとで言います。こういうふうにリーダーが親から子へと世襲されるということは、これはイスラームといえども、一つの王朝とみなされます。だから家の名前を取って、ウマイヤ朝といいます。

しかし、これをおかしい、ウマイヤ朝を認めない、というグループもあるんです。これがさっきも言った反対派のシーア派です。

今の時代から1400年ぐらい前のことですけれども、未だにこの対立は、スンナ派とシーア派の対立として続いています。1000年以上変わらない。この時できたんだということです。

シーア派の支持者は、もともとは4代カリフであったアリーの支持者が多い。

では大帝国が築かれた裏で、逆に征服された側の人はどうされたかというと、悲惨な戦争のなかで問答無用で殺されたというイメージがあるけれども、宗教は強制されません。これがキリスト教と違うところです。

キリスト教では正当な考え方と違うと、おまえは魔女だ、魔女裁判架けられて、火あぶりの刑で殺されていく。その点イスラーム教は、征服はするけれど、信じないなら信じなくていいよ、イヤなら信じなくていいよ、という。

ムハンマドは、「宗教に強制なし」と言った。宗教は強制するものじゃない。自分から信じるものだ。考えが違ったら、それは仕方がない。

その代わりお金を払えばいい。税金を払えばいいんです。税金に2種類あって、土地税はハラージュ、これは一般的です。これはどこでもある。ヨーロッパでも日本でも。

もう一つが、体で払う税金です。こういうのをジズヤといいます。これを人頭税といいます。国の中に住んでいるだけで、国のために働きにいかないといけない。お殿様のところの家の修理とか、畑を耕したりしないといけない。この二つを払えば何を信じてもいいよ、という感じです。

※ ウマイヤ朝は695年、正式な法定貨幣を発行します。ファルス銅貨、ディルハム銀貨、ディナール金貨の3種類に統一され、イスラム世界の金銀両本位制が確立します。(宇山卓栄 経済)

※ ウマイヤ朝第5代カリフのアブド・アルマリクは、ビザンツ帝国のノミスマ金貨をまねた純度97%のディナール金貨、ササン朝のディレム銀貨を継承するディルハム銀貨、ビザンツ帝国のフォリス銅貨を継承するファルス銅貨によりお金の制度を整えた。本位通貨の金貨・銀貨の鋳造権はカリフが独占し、補助貨幣の銅銭の鋳造権は地方の総督にも与えた。(宮崎正勝 お金の世界史)

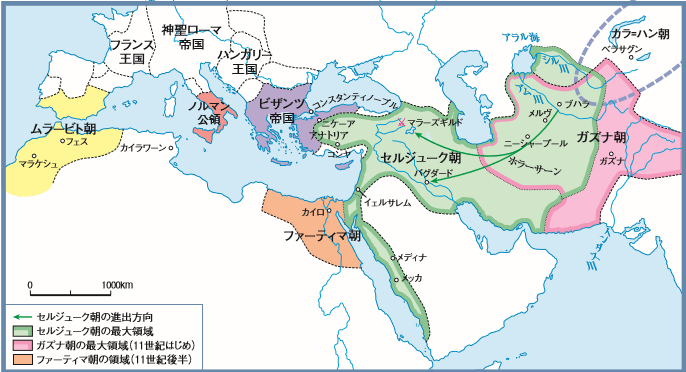

まだイスラムの拡大は続いてます。

ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを破ることのできないウマイヤ軍はバルカン半島を越えてヨーロッパへと中央突破することができません。やむをえず、ウマイヤ軍は北アフリカ経由の迂回ルートを進むという戦略の大きな転換を迫られました。北アフリカからスペインへとまわり込み、ヨーロッパの背後をつくという新戦略です。

100年経って、ヨーロッパ西端のスペインまで征服しようとしてきたけれども、弱かった田舎のヨーロッパも、ここから先はいくら何でもこれ以上進まれては困るというので、必死で戦う。スペインのちょっと北のほうです。

イスラムはどこまで行こうとしたかというと、ダマスカスからアフリカを西に進んで、ジブラルタル海峡を渡ってスペインに乗り込み、その北のフランスに乗り込んで、ツールとポアチエというところまで攻め込んだ。

フランスまでイスラームの国になるかという寸前ところで、ヨーロッパ側がこれを食い止めた。その戦いが、ツール・ポワチエ間の戦い、732年です。ここでやっとイスラーム帝国は膨張をストップした。この時点では、これをストップしたヨーロッパの諸国に比べれば、イスラーム帝国の方が何倍も大きい。

ウマイヤ朝は実はムアーウィアによる建国の起源から軍事主義的な性格を持っていました。しかし、ひとたびトゥール・ポアティエ間の戦いで敗れ、その侵略が止まると、機構はすぐに動揺し、もろくも崩れ去っていきました。

【アッバース朝】

今言ってるのは、ウマイヤ朝の動きです。しかしそれに反対する一派つまりシーア派も出てきた。それと組んで新しい王朝を作るんです。750年にウマイヤ朝を滅してアッバース朝をうち立てる。これも家の名前です。アッバース家という。しかしアッバース家は王朝をうち立てると、シーア派を弾圧し始めます。そしてやはり多数派のスンナ派の国家になります。

アッバース朝はウマイヤ朝のような軍事国家ではありません。

この時に首都をどこにしたか。ダマスカスは敵方の都だったから、新しい都をつくる。これがバグダードです。今でも新聞やニュースで時々聞きませんか。イラクの首都ですよね。このときに人工的に都市計画をして新しくできた新都です。

今の主要な国の首都というのは、ある時に国ができたときそこの王様が作って、それが今まで続いている、そういう都市がけっこうある。この後でてくるエジプトのカイロも、このあと王様がつくったものです。

王朝が成立した翌年の751年には中央アジアでタラス河畔の戦いが起こります。これはアッバース朝と中国の唐が戦ったもので、ここで勝利したアッバース朝に唐から製紙法が伝わります。中国にはすでに紙がありますが、このイスラーム世界に初めて紙が伝わります。このイスラーム世界からヨーロッパに紙が伝わるのはさらにその後です。ヨーロッパにはそのあいだ紙はありません。紙がないということはヨーロッパの大半の人は文字が読めないということです。

全盛期は、800年前後のハールーン・アッラシードという王様のときです。このイスラーム帝国で一番有名な物語として、船乗りシンドバッドの冒険とか、子供のころ聞いたことないですか? または、アラジンと魔法のランプとか、アリババと40人の盗賊とか、あれは一冊の本の中にあるんです。これを「アラビアン・ナイト」という。あれに出てくる王様なんです。この王様の頃のことです。

この頃のヨーロッパは、のちに言うカール大帝の頃です。800年にカール大帝がローマ教皇レオ3世からローマ皇帝の戴冠を授かり、西ローマ帝国の復興に向かおうとする頃ですが、まだ首都さえ定まらず、王は各地を転々としている状態です。各地を転々として王の権威を誇示しなければならなかった頃です。こういうのを移動宮廷といいますが、国としての国力の差は明らかです。

※ アッバース朝期、10世紀以降には銀不足が深刻化します。人口150万人を数えるバグダードの金融街が金銀比価の調整にあたり、各地方都市の両替商が活躍した。しかし、巨大化した経済に金・銀の産出量が追いつかなくなる一方だった。アッバース朝の経済規模が拡大して交易が活性化すると簡単な決済方法が求められ、ペルシア起源の送金手形のスフタジャ、持参人払いの為替手形のチャクが盛んに用いられた。ちなみにチャクは英語のチェック(小切手)の語源になっている。(宮崎正勝 お金の世界史)

※ アラビア数字や複式簿記の起源は、イスラーム世界にあり、リスク、小切手(チェック)などの言葉がアラビア語に由来することが示すように、イスラーム世界の金融の仕組みは14~15世紀ルネッサンス期のイタリア商人にも伝えられた。(宮崎正勝 お金の世界史)

※ 10世紀になると、資源の枯渇や銀を精錬する木材の枯渇により、銀の産出量が一気に減少した。金貨と銀貨が大幅に不足すると、帝国の経済規模を維持するために金融業者が手形を大量に流通させることになった。バグダードやバスラなどの大都市では金融業者の店が軒を並べ、バスラでは市場の商人たちが銀行に口座を設けており、市場での取引はすべて小切手で行われた。両替商に有価物件を持ち込むと、両替商は手数料を差し引いた額の小切手帳を発行し、その限度内で市場での買い物を小切手で済ますことができたという。

またバグダードで振り出された小切手は、北アフリカのモロッコで現金化できたとされる。イスラーム商人が使う手形や小切手は、イスラーム商人と取引するベネチア、ジェノバなどのイタリア商人の間でも取り入れられるようになった。(宮崎正勝 お金の世界史)

このアッバース朝は500年ぐらい続きますが、広大すぎる領土の周辺では、早くも9世紀には各部族の自立が進み、各地で新たな王朝が発生していきます。そこにはすでにトルコ人も侵入しています。

【後ウマイヤ朝】

ただ、アッバース朝に負けたウマイヤ朝はどうなったか。本拠地はアッバースに取られた。その代わり、イベリア半島つまり今のスペインに逃げた。スペインまでイスラーム教が浸透した。そこに乗り込んでいき、756年に後ウマイヤ朝をつくる。ウマイヤ朝の後という意味です。

だからスペインは今でこそキリスト教の本尊みたいになっているけれども、500年前まではイスラーム世界だった。

これで終わります。ではまた。