※この記事の更新は、「カテゴリー(新世界史1~15)」の記事で行っています。

【アメリカの独立】【13植民地】 こういった中でアメリカはイギリスの植民地です。しかしアメリカのイギリス人は、オレたちはなんで植民地なんだ、と腹を立てる。 イギリスの植民地では、13の植民地が作られていた。アメリカは広大な土地のイメージしかないけれど、アメリカが独立した時には13植民地というのは東海岸の狭い地域だった。下の図のたったこれだけです。これがもともとのアメリカです。アメリカを植民地支配しているのはイギリスです。イギリスが植民地とした13の植民地ですけど、これが実は統一もなくバラバラなんです。▼独立時のアメリカ

しかしアメリカは独立した瞬間から君子豹変です。180度方向を変えて、西に住んでいるインディアンを迫害していく。とっとと失せろと。インディアンはどんどん西に追いやられて、今の広大な領域をアメリカのものにする。ここまで行くのに大して時間はかからない。50年もかからない。あっという間です。西へ西へとインディアンを追いつめながら、自分の土地にしていくわけです。一部ではメキシコの土地を奪いながら。けっこう自分勝手な戦争をしていきます。

その経緯です。13植民地のころから・・・植民地にされたのはアジアもアフリカも同じですけど何が違うかというと・・・このアメリカ植民地だけが白人で、その白人の植民地にだけ自治会を認めたんです。この自治会というのは、話し合う機関です。議会です。つまり植民地議会、これを認めた。これはアジアやアフリカには絶対認めないことです。 だから彼ら白人はアメリカで、自分たちの街は自分たちで運営していこうという自治組織を発展させていくんです。これがアジア植民地にはないのです。 よく勘違いするのは、アメリカが独立するということは、アメリカの原住民であるインディアンが独立したわけじゃないですよ。イギリスからアメリカに渡ってきた白人が独立することです。原住民のインディアンはアメリカが独立したあとも、ますます迫害されていく。これがアメリカの実態です。

そのアメリカの植民地と本国の関係はどうか。本国というのはイギリスです。イギリスは「英」です。

それまではフランスとイギリスが、俺のものだと奪い合っていた。その七年戦争の決着がついてフランスが負けた。イギリスの勝利です。アメリカはイギリスのものになった。それと同時にイギリスが威張り出す。しかもほぼ同時にイギリスで産業革命が始まる。

1763年に七年戦争が終わる。産業革命の始まりもちょうどそのころの1760年頃です。イギリスは戦争に勝ちはしたものの、戦争にはお金がかかった。イギリスはそのお金を使い切ってしまったんです。お金がないから財政難です。だから税金を取らなければならない。イギリスから取るよりも、植民地のアメリカから取ってしまえ、という発想になる。それでイギリス植民地のアメリカにいろいろ税金を課すんです。

しかしこの時、アメリカ議会にもお金がない。お金がないから紙幣をつくっていた。イギリスでも紙のお金を作っているじゃないか、オレたちだってつくっていいはずじゃないか。しかしイギリスはそのアメリカ独自の紙幣を禁止する。勝手につくるなと。これでまたアメリカは頭にきた。

イギリスはなぜ禁止したか。紙でお金をつくればぼろい儲けが出る。イギリスはこれを独占したかったんです。

※ 1764年、イギリスのジョージ3世が、アメリカの現地紙幣の使用を禁止する。わずか1年の間にアメリカ経済は衰退した。これがアメリカ独立戦争を引き起こした最大の原因である。(宋鴻兵)

※ 市民革命の時代に脚光を浴びたのが、資金調達手段としての紙幣だった。アメリカの独立戦争はコンチネンタル紙幣、フランス革命はアシニアという紙幣により資金を獲得することで進められた。(宮崎正勝 お金の世界史)

イギリスは、アメリカ大陸で植民地を手に入れようとフランスと七年戦争などを戦い、勝ちはしたものの体力消耗してお金がないわけです。お金がないから、アメリカ大陸から今度は税金を搾り取ろうとする。

戦争が終わって2年後の1765年に新しい税金、印紙法を出す。印紙というのは・・・めったに見ないかもしれないけれども・・・本とか何とかすべて出版物とか、冊子を発行するとか、そういったものに税金をかけいく。今でも証明書などに印紙を3000円ぐらい貼ったりします。そういうすべてのものにアメリカ大陸で税金を掛けようとすると、これが火付けになって、アメリカ植民地の人たちが反発していく。

何といって反発したか、「代表なくして課税なし」。アメリカ人はイギリスの議会に代表を送ってない。政治に参加していない。それなのに税金だけ取られるのは、理屈が合わないじゃないか。だから税金を払う必要はない。そうやって印紙法を撤回させたんです。

そうするとこの8年後、またイギリスが新たな法律をつくる。1773年の茶法です。イギリスが、中国からアメリカへのお茶を独占的に輸出しようとしたのです。そしてその独占販売権をイギリス東インド会社に与えて儲けさせようとした。

これに反発したのがアメリカのお茶の密輸入業者です。彼らはこっそりお茶を仕入れて関税を逃れ、安く販売するという結構ダーティな仕事をしていました。その彼らが反発して事件を起こす。北部のボストンという街で起こったから「ボストン茶会事件」といいます。アメリカの密輸業者たちは、アメリカに輸出しようとお茶を積んできたイギリスの船を襲って、その積み荷であったお茶を全部海に投げ捨ててしまう。

アメリカ人はだからこの時以降、お茶を飲まずにコーヒーを飲むようになったという話があります。コーヒーでアメリカンというと薄いコーヒーですが、コーヒーを薄くしてどうにかお茶の味に近づけたかったのでしょう。

ただこの時にそのアメリカ人たちは変装するんです。インディアンになりすます。インディアンのせいにしようとした。なにか嫌らしいですね。

デモ密輸業者たちの正体はすぐにバレるんです。これがきっかけになって、イギリスとアメリカの戦争になっていく。勃発したのが1776年、これがアメリカ独立戦争のはじまりです。インディアンに変装して、イギリス船のお茶を海に投げ捨てたお茶の密売商人たちが、ここではアメリカの正義の人のようになったのです。

※ イギリスはアメリカ独立戦争に際してドイツの傭兵を雇った。1775年イギリス王ジョージ3世は、ドイツ人傭兵の代金をヘッセン選帝侯に支払った。そのことによって、ロスチャイルド財閥の基礎が築かれた。(マリンズ)

【アメリカ独立戦争】 13の植民地は、もともとまとまりはない。基本はバラバラなんです。これを13植民地でまとまって動こうという機運を盛り上げたのが、トーマス=ペインという人が書いた「コモンセンス」という冊子です。コモンセンスとは「常識」という意味です。内容は、イギリスの植民地支配がいかに不当か。これは反発して独立しないといけない、という機運を高めた。そしてそういう機運の中で13植民地の代表たちが集まって、俺たちは独立するぞ、という独立宣言を発表する。これが1776年です。

※ 独立宣言に署名した60名のうち、41名がフリーメイソンである。

※ 同年の1776年には、ロスチャイルドの資金提供によりイルミナティが成立したといわれる。

この時、どういう国を作るかということに影響を与えたのが、イギリスのロックという人の思想です。この人は「政治経済」でも出てきます。

独立宣言を中心になって書いた人は、トーマス=ジェファーソンといいます。このあと第3代大統領になる人です。

これでイギリスとの戦争が始まります。ただアメリカ13植民地というのは、お金もないし、軍隊もないです。これでよく勝てたな、と思います。全部志願兵ですよ。「コモンセンス」に刺激されて、独立のためなら命を惜しまず、オレは兵隊になるぞ、という人たちです。

日本人は先の戦争もあって、兵隊になると殺される、絶対イヤだと思うけれども、そうじゃない。独立するためには、自分の命の犠牲さえ厭わない。ここらへんの考え方は、ヨーロッパと日本でかなり違う。ギリシャの昔から市民とは戦う兵士のことでした。日本人は国があるのが当たり前すぎて、そのありがたみが分からないところがある。これはたぶん一度失わないと分からないんじゃないかな。

ただそういう中で、イギリスと仲が悪かった国・・・このあいだまでずっとアメリカでイギリスと植民地争いをしていた国・・・が出てきてアメリカを応援するんです。これがフランスです。フランスがアメリカ側を応援する。これが大きかった。

ただここらへんは連鎖反応が起こり、フランスも前にイギリスと戦って負けて、お金がないんです。それなのにまたここでアメリカを応援するから・・・独立戦争にはアメリカが勝つけれども・・・フランスも戦争してお金を使い果たしてしまう。だから財政難になる。

このことが、このあと約10年後のフランス革命につながっていく。それでフランス王政がつぶれるんです。

フランスに行って、アメリカを応援してくれ、と頼んだのがアメリカ人のフランクリンという人です。こうしてアメリカとフランスが手を組んだ。その一方で産業革命が起こって世界で一番の産業国に躍り出ようとしているイギリスは孤立していくんです。

ではこの時のアメリカの総大将は誰か。ワシントンです。戦争に勝ったあとはアメリカの初代大統領になる。ただ彼の職業は何かというと、大農場経営者です。大農場で働かされているのは奴隷です。黒人奴隷です。つまりこの人は黒人奴隷を使っている金持ちです。こういう大農場経営者のことをプランターといいます。だからアメリカの独立戦争は奴隷解放の思想とはまったく別です。アメリカの総大将そのものが奴隷を使っている金持ちだから。

しかしアメリカはイギリスに対して勝利します。これがヨークタウンの戦い、1781年です。ただこの時にはアメリカ軍というのが正式にはないから・・・これは志願兵です・・・貧乏なアメリカの農民たちが、オレは独立のために戦うぞ、と集まってくる。革命は、こういうことがないとなかなかできないです。

でもちょっと不思議な気もします。軍事訓練もなにも受けてないから、その戦い方たるやメチャクチャです。正式な軍服とかもないから民間人の格好で、後ろに回って夜の闇に切りつけるとか、ゲリラ戦です。非常に卑怯な戦いです。今の戦争からいうと、正式な戦争ではないです。

※ 植民地側の軍隊はイギリスから見れば、烏合の衆に過ぎませんでしたが、財政に余裕のないイギリスは満足に戦うことができず、アメリカ独立を認めざるを得ませんでした。以後、イギリスはインドの植民地経営によって、財政の補填を図っていきます。(宇山卓栄 経済)

ただ戦争にはお金かかる。大砲一つ買うのにも莫大なお金がかかる。そういうお金を集めるために、アメリカのニューヨーク・・・そこに昔オランダの砦があって壁があったからそこをウォール街といいますが・・・そこにお金を集めるための証券市場がはやくも成立する。ここは借金するための場所です。今のようにビルなんかないです。目印の木の下に集まって、証券取引をやるわけです。戦争のためのお金を借りるために。

※ 独立戦争当時の植民地には本国政府の反対もあって銀行が設立されておらず、銀行が発行する銀行券による資金の調達ができなかった。そのために戦争が始まると、大陸会議はコンチネンタル紙幣の発行により戦費をまかなった。・・・しかし乱発によりコンチネンタル紙幣の価格は大暴落し、1779年にはほとんど無価値になった。「コンチネンタルほどの価値もない」という俗語が生まれるほどの派手な暴落ぶりであった。(宮崎正勝 お金の世界史)

アメリカの勝利で戦争は終わった。これが1783年です。フランスが応援してるからフランスの首都のパリで条約が結ばれる。パリ条約です。そこでアメリカの独立は承認される。

【合衆国憲法】 このあと問題になるのは、まだアメリカというまとまりはないんです。国もないです。アメリカの独立とは何かというと、この段階で今のようなアメリカという国はないのです。最初は13の植民地がバラバラに独立していたのです。だからあんな広い国じゃなくて、13の小さな国がバラバラにできたって全然おかしくなかった。

ただ13の国をバラバラにしていたら、またイギリスが仕返しにきて負けてしまう。まとまっておかないと怖いよね。力がないものはまとまろうとするのです。孤立していていいのはイギリスみたいな大国だけです。それで1つの国にまとまろうとなった。これが連邦主義です。13植民地がまとまって1つの国をつくろうとした。

ただ反対意見もあって、イヤ、地方地方はバラバラがいいんだ。それが自由がきくんだ。小回りが利いた方がいい、と言う人たちもいます。一つの国になったら、首都で誰かお偉いさんが決めたことを、どうせ地方に押しつけるだけだろう、と言う。

それでどっちにするか、悩むんですね。悩んだ結果、一つの国にしようという連邦主義が強くなった。

ただここで言えることは、バラバラで独立しようという意見があったように今でもこの考え方は強くて、アメリカの州というのはステイトといって、日本語に直訳すると「国」なんです。県以上の組織です。日本と同じように州が警察を持っているどころか、軍隊までもっています。アメリカの州は日本の県とは違います。さらに別にまた州独自の憲法を持っています。日本でいうと国に近いのがアメリカの州です。

ただ13植民地全部でまとまって、13の国の共通の憲法を作ろうというのが1787年の合衆国憲法です。これが世界初の成文憲法です。これをまねして6年後の1793年につくられたのが、フランス革命の時のフランス憲法です。

それで一応アメリカは国としてまとまった。アメリカの原型ができた。その初代大統領がワシントンです。それが今は首都の名前になっているけど、もともとは人の名前です。

では負けたイギリスはというと、その後もアメリカとの関係は切れない。イギリスは何で儲けているかというと、綿織物です。その原料の綿花をつくっているのがアメリカの奴隷農場なんです。ここから安い綿花を輸入している。それを加工して綿織物を作っているのがイギリスです。アメリカとイギリスとの経済的結びつきは切れません。

※ アメリカが1776年にイギリスより独立して以来、イギリスのアメリカに対する政策の核心は、アメリカを実質的にイギリスの植民地化することでした。この実質的植民地化の手段が、アメリカを金融的にイギリスの支配下に置くことだったのです。この工作はアメリカ独立直後から始まっています。(馬渕睦夫 「国難の正体」)

※ 1789年、アメリカの初代財務長官にアレクサンダー・ハミルトンが任命された。ハミルトンはロスチャイルドの援助を受けていた。(宋鴻兵)

【アメリカ第一銀行】 アメリカは国ができたばかりです。お金がいるけど、金がない。銀もない。それで憲法から4年後の1791年、通貨を発行しようという銀行ができます。これをアメリカ第一銀行といいます。ちなみにこの時はフランス革命の最中です。お金が必要で、なぜかその銀行にイギリスが投資するんです。だからアメリカの金融世界はイギリスの影響が非常に強いです。

ただこのようなイギリスの影響の強い銀行の設立に、アメリカ人は反対するんです。だからたった20年後の1811年には廃止されます。

これは今でいう中央銀行みたいなものです。日本でいえば日本銀行です。中央銀行というのはお金を発行する銀行です。日本の1万円札は正式には日本銀行券といいます。今のお金は政府ではなくて中央銀行が発行します。その中央銀行の原型みたいなものだったけど、できたり消えたり、またできたり消えたり、同じことを2回やる。

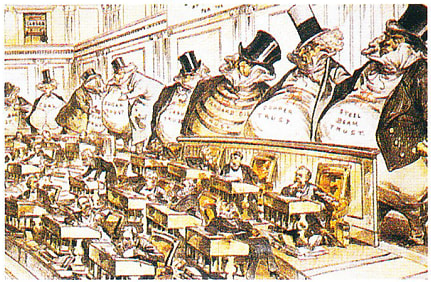

イギリスのイングランド銀行のような中央銀行について、アメリカ人はもろ手を挙げての賛成じゃない。なぜなら、これによって一部の人間ががっぽり儲けるぞ、貧富の差が大きくなるぞ、という反対意見が多い。歴史的には非常に不確かなものです。

ただアメリカ第一銀行ができた翌年の1792年には、早くも証券取引所がニューヨークのウォール街にできる。株や証券を取引するところです。今もニューヨークのウォール街というのは、世界最大の証券取引所です。

今でもよく日本の株相場を見ていたら、今日上がるか下がるか、始まる前から8割方わかる。9時に日本の株式相場が始まると、その1時間半ぐらい前に、このニューヨークの株式相場が終わっている。ちょうど時差が9時間あるから。そこで株が上がっていたら日本も上がる。下がっていたら日本も下がる。だから日本の株市場に主導権はないです。日本の株価を決めているのは今もこのウォール街です。

【独立の意義】 このアメリカ独立のもう一つの意味は、世界初の共和制だということです。アメリカには今も昔も王様がいない。王様がいない国は、この時にはアメリカだけです。日本でも天皇がいる。イギリスにも王がいる。フランスにも王がいる。ドイツにも、他の国にもいる。アメリカだけいない。

その王がいない代わりに、政治の基本原則は文章で残して決めておく。これが成文憲法です。この形もこのあと世界に広まる。

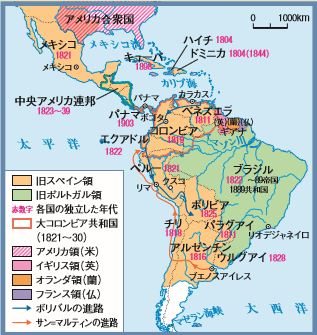

ではこのあとはどうするか。アメリカはいったん勝つと、もともと植民地だったから植民地に悪さはしないかというと、まったく逆に率先して悪さをしていく。ほかの白人国家へちょっかいを出す。そして支配していく。例えば、スペイン領メキシコとか、南アメリカとかを。

だから南アメリカの国とアメリカの関係は、近いからアメリカと仲が良いかというとまったく逆です。南米諸国とアメリカ合衆国とは今も仲が悪い。

それから黒人も非支配階級である奴隷階級としてずっと使役し続ける。それが今のように白人と平等になったのはまだ50年も経ちません。このあと100年以上ずっと黒人は奴隷です。

それからアメリカにもともと住んでいた先住民、インディアンです。彼らもひどく迫害される。アメリカ映画の西部劇というのは、カッコイイ白人が西へ西へとやって来て、悪いインディアンをやっつける話になっているけど、本当は逆で、もともとインディアンが住んでいたところに勝手に白人がやってきて、おまえたちなんかどこかに行ってしまえ、「退け、退け」と人が住まないようなところ、条件が悪いところに追い込んでいく話です。そしてここから出るなと言う。これが居留地です。今でもそうです。そういう暗い部分がある。

アメリカはまだ人口が少ない。産んで増やすのよりも、人口の増え方は移民の流入によって増えていきます。まずはヨーロッパからの移民です。

どういう人が来るか。このあと、ドイツ人も来る。イタリア人も来ます。イタリア人なんかはギャングになっていく。イタリア・マフィアというのがそれです。

意外と目立たないけど、今はお金持ちになっている人たちがいます。ユダヤ人です。アメリカは世界最大のユダヤ人を抱えている国です。ユダヤ人とは、いわゆるイスラエル国家をつくった人たちです。いまも爆弾が飛んでくる物騒なところです。ここが世界のヘソです。最大のユダヤ人人口を持っているのはアメリカのニューヨークです。彼らは今アメリカの金融界にものすごい力を持っている。つまり世界の金融業を握っている。

ユダヤ人を見たことがないという人が多いけど、ふつうに見ているはずです。今のトランプ大統領の娘の婿さん、クシュナーという人はユダヤ人です。見た目はアメリカ人と変わらない。ニューヨークの20%がユダヤ人というから、100人いたら20人はユダヤ人です。だから町を歩けば、気づかないだけでいっぱいユダヤ人に会っているはずです。ニューヨークに行けば。映画関係者にもユダヤ人はいっぱいいます。

このアメリカがこのあと世界の覇権国家になっていきます。

今の日本はこの国の強い影響のもとにあります。特に戦争に負けたあとのこの70年間は。

【フランス革命】

【旧制度】 このアメリカ独立戦争の影響を受けて、革命が起こるのがヨーロッパのフランスです。フランス革命といえば、昔はそれはそれは大事なものといわれていたんですが、最近、これあまり大事じゃないのではないか、と思われるようになってきた。

実はフランス革命が起こったあとフランスが世界の一流国家になるかというと、フランス皇帝のナポレオンは負ける。どこに負けれるか。イギリスです。世界ナンバーワン国家になっていくのはフランスではなく、イギリスなんです。フランス革命にばかり気を取られていると、イギリスの動きがわからなくなりますから要注意です。

フランスはイギリスに負けるけど、勝ったイギリスの動きがフランスの影に隠れていて、分かりにくくなっています。大事なのは実はこのイギリスの動きなんです。

ただフランス革命が好きな人もいて、教科書のページはけっこうフランス革命に割いてある。

この頃のフランスは身分制です。一番偉い第一身分は聖職者つまりキリスト教のお坊さんです。第二身分が貴族。第三身分が平民です。農民、商工業者です。この平民の商工業者がお金を貯めだした。彼ら商工業者のことをブルジョワジーという。ブルクというと城塞都市です。都会の人、都会のお金持ちです。

彼らが中心になって、オレたちはお金を持っているのに政治的な発言権がないじゃないかと不満を持ちだす。そこに、アメリカが勝ったぞ、あのイギリスに勝ったぞ、オレたちにもできるんじゃないか、そういうアメリカ革命の話がすぐ伝わってくる。

【革命勃発】 アメリカの独立戦争とフランス革命は10年の開きもない。ほぼ連続して起こります。独立戦争のときはフランスがアメリカを応援してアメリカが勝ったけれども、フランスはその戦費がかさんで財政難です。アメリカ独立戦争にお金を使っていた。だからフランスは税金取りたくて仕方がない。この時お金がなくて、新しくたった王様が困り果てた。王様はルイ16世です。フランスは爺さんのルイ14世の代から戦争ばかりです。お金がないから増税しようとした。

これにまず貴族が反発する。反発したのは商工業者ではなくて、まず課税された側の貴族です。

それから、ルイ16世の嫁さんはマリー・アントワネットと言って、出身はオーストリアの王女様です。母親がマリア・テレジアといってオーストリアの女王です。数年後にルイ16世といっしょに殺されます。

【立憲君主制】 その課税に反発が高まって、王に対して会議を開けという。この会議を三部会といいます。身分制議会です。議会を開けと要求し、議会を開いた。そうすると、ブルジョアジーつまり商工業者が、この話しあいの仕方が気にくわないといって、別の会議をつくった。

これを国民議会といいます。1789年です。名前は気にしなくていいです。平民中心の議会をつくったということです。そこで、何をおまえは勝手に議会をつくっているかと、国が弾圧する。弾圧されると、ごめんなさいじゃなくて、それをはね返すんです。なんで弾圧するか、実力行使だといって、牢獄を襲う。これがバスチーユ牢獄です。犯罪者が入っている牢屋で、そこには政治犯も入っている。これを襲って鍵を開け、はやく逃げろと、彼らを解放する。

そしてその流れで、今のフランス社会は間違っている。正しい社会はこういう社会だという宣言をする。これが人権宣言です。1789年です。

※ フランス革命は、イギリスの宿敵を取り除くための、フリーメイソンの陰謀としてシュルバーン卿に率いられたイギリス諜報部によってイギリスから操作されて生じた。フランス議会に出席した655名の議員のうち、405名がフリーメーソンだった。(マリンズ)

2年後の1791年になると・・・ルイ16世は気が弱かった・・・王は国を捨てて、覆面、変装して、嫁さんの実家のオーストリアに逃げようとする。国民がそれに気づいて追いかけていって王を捕まえる。これをヴァレンヌ逃亡事件といいます。王の信用はガタ落ちです。国を捨てるような王様には誰も従いません。

もう誰もルイ16世のいうことなんか信用しない。それなら彼の決定よりももっと上の、やっぱりアメリカがやったように憲法つくろう。これが1791年憲法です。憲法は王よりも上だから、王はこの憲法を守らなければならない。これで政治体制が変わった。一番偉いのが王様じゃなくなったんです。

※ この1791年、ハミルトンの建議によりアメリカ第1銀行が設立された。ベアリングけが大株主で、ロスチャイルド家も主要な株主であった。頭取はベアリング家のパートナーであるトーマス・ウィリングである。これに対し大統領のジェファーソンは「憲法は議会に通貨発行の権限を与えているが、それを民間銀行に委託する権限を持っていない」と反対した。(宋鴻兵)

ただ王様がこの憲法を守っている限りは、王として認めてやるんです。体制が変わった上で王様を認めてやるんだから、立憲君主制という。

パターンからいうと、今の日本は天皇制ですから、立憲君主制です。しかしフランスはこれを維持できない。このあと王を殺すことになります。

【王権停止】 1791年、この憲法に従って選挙を行う。国会議員を選挙で選ぶ。この国会を立法議会といいます。この時には議会の中にも、いろいろな派閥やグループがあって、いわゆる穏健派が中心になる。これをジロンド派という。穏健派が中心だったんだということです。

ただこういうふうに、王よりも憲法を優先するという政治システムに対して、王の嫁さんの実家オーストリアがまず反発する。何ということだ、自分の娘の嫁ぎ先が大変なことになっていると、このままでは娘の命も危ない。・・・実際このあと殺されていきます・・・それで戦争開始です。1792年、オーストリアとフランスとの戦争が始まる。

※ 1792年、イギリスが初めてマカートニーを全権とする使節団を中国に派遣する。

このあとの戦争の中心になるのは・・・きっかけはオーストリアでも・・・やっぱりイギリスです。イギリス中心にフランス包囲網が固まっていきます。

ここに来て、戦争の中でフランスの王様の命令はもう聞かなくてよい、王は国民に命令できない、と国民が決める。王権停止です。もうここまで来ると、王が命を取られるまでにあとちょっとです。

【ルイ16世処刑】 次にまた選挙があって、新しい国会議員が選ばれる。これ国民公会という。選挙して、またグループが変わったのです。ここでは急進派が出てきます。過激な考え方、身分的には下層市民です。これをジャコバン派という。

※ ジャコバン党は1人残らずフリーメーソンだった。(マリンズ)

なんだ、王は何の役にも立たないじゃないか。税金ばかり使いやがって、殺ってしまおう。ルイ16世処刑です。1793年です。それでひと思いにやる処刑の道具を発明した。上から首をスパーンとやるギロチンです。

王が殺された。ついでに嫁さんのマリー・アントワネットまでも殺された。マリー・アントワネットの言葉で、パリ市民が貧困に苦しんでパンも食えないと聞いたとき、パンが食べられなかったらケーキを食べたらいいじゃないの、と言ったという。これはたぶん捏造でしょうけど。そういう王に対する悪意が充満する雰囲気が醸し出され、王は夫婦とも殺されていきます。公開処刑です。パリ市民は大歓声を上げて喜びます。

これでフランスは王がいない国になった。こういうのを共和制という。これで王がいない国は2つになった。アメリカとフランスです。

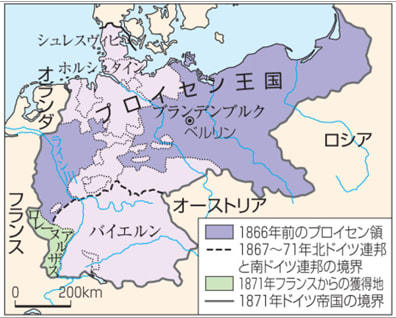

ここで王が殺された。ここでイギリスが出てくる。そしてイギリスを中心にオーストリアやプロシアと組んで、フランスに対抗していく。フランスなんか潰してしまおうと。オレたちが大がかりで同盟を組めばできると。1793年に第1回対仏大同盟を結成します。このあとの戦争は、イギリスとフランスの戦争です。結局これは、七年戦争でのアメリカ大陸の奪い合いと変わらない構図です。

※ 1796年、イギリスがオランダからスリランカを奪う。

先のことをいうと、この戦いにもイギリスが勝つ。イギリスはすべてフランスに勝つわけです。アメリカ大陸でもフランスに勝って、対ナポレオンにもフランスに勝っていく。ナポレオンが有名すぎるから、何となくフランスが世界の中心のように見えるけれども実はそうではない。ポイントはイギリスです。そのイギリスの覇権に比べれば、フランス自体は大したことはない。フランス革命の裏で起こっているこういうことが大事です。イギリスはフランスと戦う一方で、すでに中国や東南アジアに乗り込んでいます。

フランスはイギリスとの戦争に負けていきます。フランスは革命と同時にイギリスと戦っていきます。革命と同時に貴族とも戦っていくし、同時に外国とも戦っていく。これがフランス革命です。

だから世界初の徴兵制をとります。兵隊には、昔は貴族または騎士階級、身分が上の人たちに決まっていた。日本だったら武士に決まっていた。それを農民から兵を取る。これが徴兵制です。国民であれば兵隊の義務があることになる。これはここで発案された考え方です。日本も戦前は徴兵制でした。

君たちのじいちゃんか曾じいちゃんたちは兵隊に取られている。私の父も18歳で高校卒業して即刻入隊です。徴兵制の最後の世代、昭和20年4月に赤紙が来た。5ヶ月後に原爆が落ちて終戦です。あと1年戦争が長引いていたら、間違いなく父は死んでいた。私も生まれていない。南方に行く予定があったから。南方に行ったら間違いなく死んでる。その前に敗戦になったから、どうにか生き残って帰ってきた。君たちのじいちゃんや曾じいちゃんの世代にはそういう人がいっぱいいる。その徴兵制は、ここから始まる。

そうなると、戦争だ、緊急事態だ、つべこべ言うなという雰囲気です。自由を求めたフランス革命が独裁政治になっていく。これがジャコバン派独裁です。怖いのは下級市民が思い込みで権力を握ったときです。なりふり構わずやっていくんです。その中心人物がロベスピエールです。

【恐怖政治】 しかしいろんな意見があってなかなかまとまらない。だから反対する者は次々にギロチンで殺していく。だから恐怖政治といわれる。フランス革命は恐怖政治を生みます。

そうなると反対派は裏で政権工作をやる。政権を変える。そうするとあの独裁者ロベスピエールも、もう殺されるときには一瞬です。1794年、ロベスピエールは、反対派に捕まえられて即座に処刑されていく。そして新しく95年憲法をつくる。

こういう政権交代があるごとに、憲法がコロコロ変わる。これも考えものですね。逆に日本のように、70年間1文字1句変わっていない憲法も、それはそれで問題です。憲法が大事なんじゃなくて、70年経てば世の中変わる、それに合わせて憲法も変わる、というのは正しいと思う。どう変えるか、話がまとまらないまま70年間です。別に戦争しろ、と言ってるつもりはないんだけど、日本の憲法は70年間変わっていないという意味では珍しいです。しかし今変わると、間違いなく戦争やるでしょうね。

【ナポレオンの登場】

【総裁政府】 体制が変わって、1795年に総裁政府になる。グループ政治です。複数のリーダーでやる。5人の総裁でやるから総裁政府です。

ここで疑問が出てくる。今まで数年続いてきたこのフランス革命は正しかったのか、これはおかしんじゃないか、という話が出てくる。でもどうしていいかわからない。わからないと世の中が不安定になってくる。

不安定になると、国民の意向は、政治家は裏切りばかりで信用できない。日本でも起こったことですが、軍人さんだな、やっぱり、となる。政治家よりも軍人さんの方が義理人情に厚くて信用できる。そうやって国民が軍に期待していく。

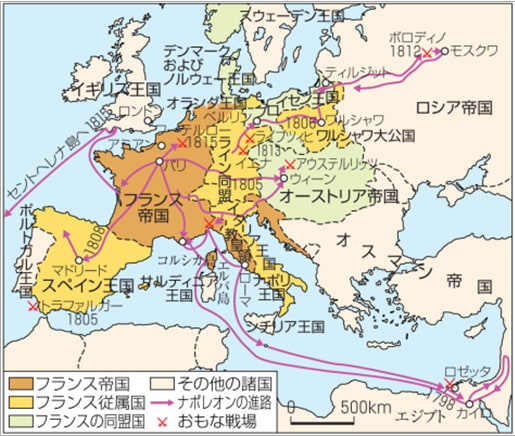

その時に、軍の身分は低いけど、バリバリと手柄を立てて頭角を現してきたのがナポレオンです。ナポレオン・ボナパルトという。田舎貴族なんですけど。

※ 1796年、ナポレオンがジョセフィーヌと結婚する。ジョセフィーヌはバラス伯の愛人であり、ナポレオンからの情報を流した。それがロスチャイルドに伝えられた。(コールマン)

※ 1797年、スコットランドのロビソン教授が「ヨーロッパのすべての宗教と政治に敵対する陰謀の証拠」を著しベストセラーになる。

※ 1797年、フランスのバリュエル神父が「ジャコバン主義の歴史に関する覚書」を著しベストセラーになる。

どんな手柄を立てていたか。敵の中心はイギリスです。イギリスはどこを一番大事にしていたか。インド支配なんです。イギリスからインドに行くときに、エジプトを通過しなければならない。まだスエズ運河はないけど、イギリスを通さないようにエジプトを支配下に置く。イギリスを通せんぼするためです。これが1798年のナポレオンのエジプト遠征です。これに成功して、ナポレオンは熱狂的な国民の喝采を受ける。

ついでにエジプトから、ピラミッドの一部とか古代遺跡のパーツをいっぱい持ってくる。本当はエジプトのものなんだけど、こっそり盗んでフランスに持ち帰る。だからエジプトの古代文明遺物などは今どこにあるか、エジプトにはない。パリのルーブル美術館にある。フランスにあるんです。ルーブル美術館の美術品は、この時にごっそり持ち帰ってきたものです。エジプトはそろそろ返せと、言いはじめている。古代エジプトの秘宝が、なぜパリのルーブル美術館にあるのか、これはオレたちのものだと。

【執政政府】 総裁は5人もいらない、オレがそのリーダーになる。総裁政府をナポレオンはクーデタで倒す。そして俺が一番だという。1799年です。これを統領政府というんだけれども、最近言い方が変わって執政政府という。5人の総裁が1人の統領に変わった。そういう意味では統領政府のほうが分かりやすいような気がするけどね。

最近、偉い学者さんたちがよく歴史用語を変えます。日本史でも、江戸時代の徳川親戚筋を御三家といって、芸能界でもふつうに御三家といっていたのを、十数年前からある学者さんが「御」をつけたらいけないと言ったら、教科書が変わってしまって、今では「三家」という。何かスカスカする名前になった。ずっと御三家だったのに今は三家という。

それでナポレオンが第一統領になる。ここからナポレオンの政治になっていく。この始まりが1799年です。フランス革命は1789年から起こって、10年後にナポレオンが国家の中心になった。

これで終わります。ではまた。