今まではヨーロッパをやってきました。ゲルマン民族が移動するヨーロッパの紀元後4世紀頃からはじめて、1300年頃まで来ました。中国史もモンゴル帝国が終わって1200~1300年まで来てるわけです。

前回から少し触れているけど、このころの世界の中心はどこだったか。ヨーロッパの東にあるイスラーム世界です。そのイスラーム世界に入っていきます。

中国は先にやりました。次にヨーロッパをやった。今度はイスラーム世界をやります。

【ティムール帝国】 一旦、東南アジアを終わって、また中央アジアにいきます。内陸です。中央アジアはすでにイスラーム化しています。これも不思議ですね。多神教徒の馬に乗った人たちが、それまでの信仰を捨てて、一神教徒になっていくわけですから。しかもその一神教のルールで国をつくりあげていくわけですから。でもそこらへんはよくわかりません。

頭をまたモンゴル時代に戻してください。世界最大のモンゴル帝国はすぐ4つに分裂して、この中央アジアにできたのはチャガタイ=ハン国という。そのあと、この地域がどうなったか。

ティムール帝国ができた。1370年です。ティムールは人の名前です。この人はイスラーム教徒ですが、血筋からいえばチンギス=ハンの子孫を自称するモンゴル系の貴族です。

モンゴル帝国の権威がまだ強く残っています。ティムールがチャガタイ=ハン国が内乱状態になったすきに、自分の国を作った。それがあっという間にみるみる大きくなって、1370年にティムール帝国ができた。

※ ティムールの時代、君主(ハン)はチンギス家の血を引く者でなければならないという鉄則があった。そこで、彼は傀儡のハンを立て、自らはチンギス=ハン家の女性と結婚し、「娘婿」を称して統治にあたった。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P241)

このときにはこの国が一番強く、そして大きかった。都はサマルカンド。インドの北西、今のウズベキスタンにあるのがサマルカンドです。これはイスラーム教国です。

もう一つライバルのイスラーム教国が西にある。歴史的にはこれが強くなる。あとでいいますが、これがオスマン帝国といって、20世紀まで存続します。これはトルコ系の国です。ティムールはこの国と戦い一旦勝利する。これが1402年のアンカラの戦いです。

トルコ系とモンゴル系がイスラーム地域で戦ったわけです。騎馬民族は活動範囲が広いですね。島国で農耕民の日本人とは発想が違うようです。そのティムールはオスマン帝国に勝つほど強かった。これを破って、金のなる道、つまりシルクロードの交易、その利権を一手に納めた。

その後、ティムールは、モンゴル帝国の再興を目指して、明への遠征を開始します。しかし、その途中で病死してしまいます。一時非常に繁栄したんだけれど、遊牧民ウズベク族によって1507年に滅ぼされてしまう。

それに代わって力をつけていくのが、さっき言った西隣のオスマン帝国です。オスマン帝国、わかりにくかったら中心は今のトルコだと思ってください。オスマン・トルコ帝国とも言います。トルコ半島は黒海を囲む出べそのようなところ、そこが本拠地です。

このあとその西のビザンツ帝国つまり東ローマ帝国を滅ぼすのは誰か。このオスマン帝国です。オスマン帝国は西に攻めて行きます。それでヨーロッパと境界を接します。そこにヨーロッパとの緊張関係が発生します。

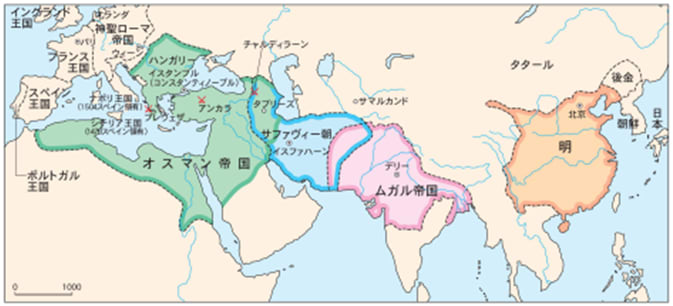

【イスラム三国】 1400年代からどういう国がこのユーラシア大陸に出てくるか。東は中国だからイスラーム世界ではない。中国の西側がほぼイスラーム世界です。そこには3つのイスラーム帝国が並んでいます。

今の感覚からいうと、図で国境がなんでかぶっているのか不思議です。でもピタッと国境線が画定されたのは、ここ100年です。国境はもともとぼやけているんですよ。強い者が押したり引いたりしていくから。

下の図が16世紀後半ですけど、100年の間には国境はかなり移動します。

▼16世紀後半のユーラシア

1つ目の国。それでまず西のほうから行くと、一番メインはこのオスマン帝国です。トルコ系の国です。第2のローマといわれた首都コンスタンティノープルはこの国でトルコ風にイスタンブールと改められます。

ヨーロッパとアジアの境目はどこか。おおざっぱに言ってだいたいこの国です。 ここの海峡は切れています。地図が小さいからわかりにくいけど、ここの出べそのような半島とヨーロッパ側は切れていて、今はその海峡に橋がかかっている。川じゃないです。ボスポラス海峡という海峡です。これがアジアとヨーロッパの境目です。西がヨーロッパ、東がアジアです。

トルコ人はもともと東から来た民族で、ヨーロッパにも攻め入ろうとしています。ヨーロッパはまだイスラーム世界に押されています。もともとヨーロッパは田舎なんです。世界の中心は今のトルコ一帯です。

2つ目の国。今度はその東のペルシャです。ペルシャというのはギリシア人が呼んだ言い方で、自分たちではイランという。ペルシア人の国です。イランとその隣のイラク、似たような名前ですけれども・・・・・・場所わかりますか・・・・・・そのイランです。イランがペルシャです。ペルシャが日本でも通りがいい。

ティムール帝国が衰退したあとの1501年、サファービー朝ペルシャが建国されます。これもイスラーム教国です。世界の富の半分を集めたといわれた首都はイスファハンといいます。

3つ目の国がインドです。ここもイスラーム教国です。アレッと思いませんか。インドの大多数、8割がたの人口はヒンドゥー教なんです。でも今、何教やっているかというとイスラーム教です。つまりインドは、大多数の国民から見ると異教徒の国になったのです。 今まではヒンドゥー教だったインドが、イスラーム教徒によって征服されていきます。この国をムガール帝国といいます。

今からこの3つをやります。全部イスラーム教国家です。ヨーロッパ人が、キリスト教国どうしで仲が悪いように、同じイスラームの国どうしも仲が悪い。隣同士の国というのは、よくケンカして仲が悪いのです。

不思議なことに気づきませんか。もともとイスラームを生んだのはアラブ人でした。ムハンマドはアラブ人です。そのアラブ人の国がありません。彼らはトルコ人やペルシア人の支配下にいます。いつの間にか逆転しているのです。だからアラブ人の国をつくろうという動きも、このあと近代になって出てきます。

※ 現在、中東イスラム世界の主要な言語は、セム系のアラビア語、インドヨーロッパ系のペルシャ語、膠着語であるトルコ語の3つである。アラブ人・イラン人・トルコ人という区分けが、上の言語に対応する。・・・・・・ヨーロッパにおける英・独・仏語とは違い、主要3言語がすべて別の言語系統に属するというところが、イスラム世界の文化のひとつの特徴となっている。(都市の文明イスラム 佐藤次至・鈴木董 講談社現代新書 P122)

【オスマン帝国】 まずそのオスマン帝国から行きます。上の図の一番西がオスマン帝国の領域です。 モンゴル帝国が世界最大の帝国を形成したあと、そのあとの中央アジアを受け継いだのはティムール帝国でした。

オスマン帝国はまだ最初は強くなかったから最初ティムールに負けて「もはやこれまでか」と滅びそうになった時があった。これが1402年のアンカラの戦いです。・・・・・・この時代のヨーロッパでは英仏間の百年戦争があっています・・・・・・しかしどうにかそのピンチを切り抜けて、復興していくのが1400年代の後半です。

【ビザンツ帝国滅亡】 ヨーロッパをみていくと、このオスマン帝国の西隣には、今までヨーロッパの歴史をやったときに何という国があったか。

ローマ帝国の生き残りである東ローマ帝国があった。勢いを取り戻したオスマン帝国はボスポラス海峡を越えて、ヨーロッパに攻めていきます。それで東ローマ帝国は滅んだんですが、東ローマ帝国はすでに名前を変えていたんです。ビザンツ帝国といっていた。これを1453年に滅ぼした。

そしてオスマン帝国はヨーロッパ内に領土を広げた。オスマン帝国の皇帝はメフメト2世という。ビザンツ帝国がオスマン帝国によって滅ぼされました。

首都はそれまでコンスタンティノープルといっていましたが、オスマン帝国の都としてイスタンブールに名前が変わります。今もイスタンブールです。

【トルコ周遊】旅動画|イスタンブール観光!絶対に外せない!リアルなイスタンブール

この時、東ローマ帝国つまりビザンツ帝国が滅んだから、ここの高い文明をもったその学者たちがヨーロッパに逃げて来る。ビザンツの学者がヨーロッパに亡命します。

これによってヨーロッパの古典文明であるギリシャ・ローマ文明が、ヨーロッパに伝えられます。これが後にいうヨーロッパのルネッサンスのきっかけになります。復活という意味です。だから1453年という年号はけっこう大事です。

【領土の拡大】 次に1500年代、セリム1世の時代です。王様の名前は神経質にならなくていいです。それよりも、この間ヨーロッパでは何が起こっていたかというのが大事です。

1492年にはスペインから飛び出た船乗りが何を発見したか。ないはずの大陸を発見した。これがコロンブスです。

1500年代は、ヨーロッパ人がどんどん世界に乗り出していくときです。 目的地はインドです。インドは今まで遠すぎて近づけなかったのですが、ヨーロッパ人が直接インドと取り引きをして、貿易でぼろい儲けをしだす。

ということは、ここのインド洋はもともとイスラーム商人のものだったのですが、彼らが落ち目になっていく。世界ナンバーワンのイスラームが落ち目になっていき始めたということです。これが1500年代です。

その間もオスマン帝国はあと100年ぐらい、勢いを強めていって東隣のサファビー朝ペルシャを破る。これが1514年です。戦いの名前はありません。

今度は西のほうです。アフリカの入口、エジプトです。そこも滅ぼす。何という国があったか。マムルーク朝です。これをオスマン帝国が滅ぼした。1517年です。

【スレイマン1世】 そしていよいよヨーロッパ本土にまで攻めて行こうとする。これにヨーロッパはビビった。ここらへんはよく説明の順番が逆になる。ヨーロッパのことはこのあと言います。

どっちから先に言ってもいいけど、とにかく同時には言えない。世界史の構造的に。テレビを2台つけていて、同時に分かるかというと分からない。同時に起こっていることでも、どちらかを先にしないといけない。

だからヨーロッパのことはあとで言いますが、この時代のヨーロッパは宗教改革が起こって、戦争ばかりで内輪もめしている最中なんです。

そこにさらに外からイスラーム教徒が攻めてくる。ヨーロッパは「これで一巻の終わりか」と追い詰められる。ヨーロッパに攻めてきたオスマン帝国の王様がスレイマン1世です。1529年です。これを第一次ウィーン包囲といいます。1500年代まではまだオスマン帝国が強い。それがヨーロッパに攻めてくる。

オーストリアの首都はウィーンです。世界中の人間がオーストリアをあまりにオーストラリアと間違うから、頭にきてシャレで何をしたか。ウィーンの空港でTシャツを販売して、そのTシャツに何と書いてあってたか。「ここにカンガルーはいません」と書いた。オーストラリアとしょっちゅう間違うんですよ。オーストラリアは日本の真南の南半球にある国です。

でもオーストリアはヨーロッパです。そのオーストリアの首都はウィーンです。ここが神聖ローマ帝国の首都、ハプスブルク家の拠点です。オスマン帝国がここを包囲したのですが、オーストリアはやっとのことでオスマン帝国から占領されるのを防いだ。

この当時、ヨーロッパで一番強いのはイギリスではなくてまだスペインです。コロンブスもスペインの女王様のお金で航海した。今度はそのスペインにオスマン帝国が勝つ。1538年、プレヴェザの海戦です。まだオスマン帝国が強い。ヨーロッパはまだ弱い田舎ということです。

しかしこうなると「オレ怖いな、やっぱり強い者について行こうかな」というのがフランスです。フランスは、ヨーロッパとは手を組まずに、こっそりとオスマン帝国と手を組んだりする。これが1536年です。

オスマン帝国の最大領域が上の地図です。ギリシャも含まれます。古代ギリシャ文明の地は、イスラーム教という異教徒の支配になります。そしてトルコ半島、カスピ海沿岸まで。それからサファビー朝と境界を接してペルシア湾まで。今のイラクあたりも全部オスマン帝国の領土です。メッカとメディナ、イスラーム教徒の一番重要な聖地メッカもオスマン帝国が領有する。

アラビア半島のまん中はなぜ取らないか。人が住まない砂漠だからです。そしてアフリカの北の方はずっと西まで、こんな広い大帝国をつくる。

ヨーロッパにこれだけ大きい国というのはないです。イギリスでもフランスでもドイツでも、これに比べたら、3分の1、4分の1、5分の1ぐらいの小さなものです。それだけ大きいのがオスマン帝国です。またはオスマン・トルコ帝国です。

【軍事】 このオスマン帝国の特徴です。この領域は今サウジアラビアとか、アラブ首長国連邦とかあって、お金もちです。なぜお金持ちなのか。石油が出るからです。

世界で最も高いビルは、東京とかニューヨークにはない。アラブ首長国連邦という昔は何もない漁村だったところに、高さ500メートルぐらいのタワービルがある。ドバイです。石油が出るからお金もっている。

ではそこで世界最高のタワービルを建設するために、アラビア人が汗水垂らして働いているのかというと、全部外国人にさせるんです。「給料出すから来い」と言って、インド人とかトルコ人とかの外国人ばっかりです。外国人が一生懸命働いている。

こういうことは昔から基本的に変わらない。社会的に立場が上がると、「自分たちで兵隊になろう」ではなくて、外国人を兵隊として連れてきて「給料払うからおまえたちが国を守れ」というんです。

ヨーロッパはまだ貧しいから、キリスト教徒の子供たちをお金で買って連れてきて、そして大切に育てて、彼らに軍事教練していく。「敵が来たら戦え」と徹底して教えていく。そして自分たちは戦わない。彼らは彼らで、優秀なキリスト教徒の子供たちだから一生懸命戦います。これが強いんです。「イスラーム帝国を守っている軍隊はキリスト教徒」という変なことになる。

ドバイというイスラーム国家の最高層ビルを建てているのはインド人です。それとあんまり変わらないです。ぜんぶ外国人にさせる。

この軍隊をイェニチェリという。半分奴隷です。子供の時から連れてきて、軍事教育を受けさせる。結婚したらダメ。半奴隷です。こうやって奴隷に軍事を任せる。

※ 軍の統率権を握る立場の者をイスラーム教徒の子弟から選ばず、あえてキリスト教徒の子弟から選んだのは、イスラーム豪族の台頭をおさえ、キリスト教勢力を懐柔し、両教徒の勢力の均衡の上にオスマン帝国の権力を強化して行こうとしたためです。イェニチェリは妻帯禁止とされ、その子孫たちによる世襲を起こさせませんでした。(世界一おもしろい世界史の授業 宇山卓栄 中経の文庫 P178)

イスラーム社会には、そういういわば納得済みの奴隷たちがいっぱいいます。彼らをマムルークといいます。奴隷軍人と訳されます。 奴隷なのか軍人なのか、なぜ奴隷が軍人になるのか、日本人の感覚ではなかなかわからない。しかしイスラーム世界の得意技はこれです。強い優秀な外国人を連れてきて半自由の奴隷にさせて、国を守らせる。働かせる。そしてまた彼らはよく働きます。でも奴隷です。結婚したらいけないという人間は奴隷でしょう。

【都市】 ただイスラーム社会とキリスト教の社会が違うのは、キリスト教社会は一言でいうと個人主義になっていくんです。自分が豊かになりたかったら、自分が働いて自分のために金を稼ぐ。それは全部自分のものになる。

しかしイスラーム社会はその成立の最初から、「お前だけ儲けてなんのつもりだ、儲けたぶんは社会に返せよ」と寄付の制度が発達しています。こういう寄付制度をワクフといいます。イスラーム教の教えでは「金を持っていたら寄付をする」というのは当たりまえの行為なんです。「オレの金をオレがどんなに使おうと、オレの勝手じゃないか」という今の人間とはだいぶ違う。それでは通らない社会です。それが寄進です。

だから学校でも、モスクというイスラーム教のお寺のようなものでも、国家経営ではない。お金持ちの寄進です。それで成り立っている。そこらへんが違います。学校のことはマドラサという。

もう一つ、金持ちの寄付で商店街をつくる。最近まで日本の至る所にあった・・・・・・君たちはあまり知らないだろうけど・・・・・・アーケード街がある。これをスークという。ペルシャ語でバザールという。アーケード街のような商店街がずっと軒を連ねているんです。誰がアーケードをつくったのか。これも金持ちの寄進です。こういうことをやって社会的な基盤整備が進んでいきます。

それからラクダで物を運ぶ人たちのためにはキャラバンサライという宿泊所が砂漠の中に50キロに一軒ぐらい転々とある。こういうのも寄付です。

もともと、そのイスラーム教徒にとっては・・・・・・他に言葉がないから帝国とか国という日本語をあてるんですが・・・・・・アラビア語には国という言葉がないんです。

ではその国と翻訳される言葉は何かというと、ウンマです。これは共同体という意味です。イスラーム教という信仰を同じくする人間がウンマという共同体をつくる。「その共同体がそのまま国だ」という発想です。

だからイスラーム教徒の共同体が大事だったら、征服したところに別のキリスト教の共同体があっても、それはそれで大事だと尊重する。そこがキリスト教と違うところです。イスラーム教は一神教だから、その揺らぎに不安がありません。

しかしキリスト教は一神教としてあいまいで、つねに変化します。だからキリスト教徒は、教えが揺れ動く不安から、異教徒を国から追い払っていくんです。レコンキスタと言って。

イスラーム教徒は自分たちの共同体が大事だったら、「キリスト教徒の共同体も大事だ、認めましょう」となる。だからキリスト教OKです。「宗教に強制なし」というムハンマドの言葉どおりです。イスラム教徒ではない人たちの共同体も認めていく。これをミッレトという。だからイスラーム国家の中にはキリスト教徒が当たり前のごとく住んでいます。

「キリスト教を捨ててイスラム教になれ」などと、そんなことは言わない。宗教的には非常に寛容です。もともとは宗教的な対立が少ない社会だったのです。

【動揺】 1529年の第一次ウィーン包囲はすでに説明しました。その150年後、オスマン軍がもう1度ウィーンに攻めてくる。これが1683年の第二次ウィーン包囲です。ウィーンを2回も攻めた。しかしこれは失敗する。

ここから形勢が逆転します。逆にヨーロッパが強くなっていく。この150年間の間にヨーロッパでは悲惨な宗教戦争が起こり、軍事力が発達します。ヨーロッパが強くなって、オーストリアが初めて奪われていた領土をオスマン帝国から奪い返す。今のハンガリーなどを奪い返します。

さらにこのあと100年~200年の間には、ヨーロッパはますます勢力を拡大して、東側の国がどんどん大きくなってオスマン帝国を圧迫していく。これがロシアです。それまでは黒海の北側までオスマン帝国の領域でした。これをロシアが奪っていきます。このことはまた後で言います。

3つ並んだ帝国の1番目、オスマン帝国はここまでです。

これで終わります。ではまた。