【1970年代】

【ドル・ショック】 ここから1970年代です。その1970年代は何で始まるか。前に言ったように、アメリカがベトナム戦争に負けて、お金を使い果たして財政難になる。お金がない。アメリカの信用が落ちる。ということはアメリカのお金の信用も落ちる。

1971年、これは何が起こるか。政治経済でもしました。ドル・ショックです。別名は大統領の名前を取って、ニクソン・ショックという。大統領はニクソンです。

ベトナム戦争でお金が必要だ。お金を刷ればいいじゃないか。お金を過剰に印刷する。管理通貨制度というのは、こんなことができる。今の日本もこの管理通貨制度です。なにも無いところから、いくらでも1万円札を刷ります。もう7年もやっている。でもこんなことはいつまでも続かないです。

お金ばかり刷って、経済実態が変わらなかったら、このお金は本当に信用できるのかと疑心暗鬼になって、誰もドルなんか欲しがらなくなる。欲しくないお金というのは、欲しくないものの値段と同じで下がるんです。

ドル・ショックで金とドルの交換が停止される。そこから変動相場制に変わるんです。これが今の制度です。その時から今もそのまま続いている。

もともとは、アメリカのドルでも日本の円でも、信用があれば本物の金(キン)を買えたんです。本当のお金というのは、第二次世界大戦前までは金だった。しかし第二次世界大戦中に、世界の金の半分以上はアメリカに集まってきたんです。

そうすると日本人からいうと、円で金(キン)は買えなくなった。というか逆に、本物のお金つまり金(キン)が欲しかったら、ドルでしか買えなくなった。

これが第二次世界大戦後、新たに決まったルールだった。これを金ドル本位制と言います。もっというと、金1オンスつまり31グラムは、35ドルで交換すると、アメリカが約束してたんです。しかし20年経って、ベトナム戦争でお金を使い果たして、他の国がいっぱいドルを持ってるんですよ。

そしたら、ドルを持ってくれば、金と交換できる。その金がどんどん流出し、アメリカからなくなってしまう。そうなると金と交換できなくなる。金が無いんだから。

しかしそうは言わない。交換したくないからという。金とドルの交換停止を発表する。理由はないからですけど、ないとは言わない。あるけれども交換しないということにする。本当は、ないから交換しないんです。それほど金が流出しているんです。

ドルで金を買えなくなったら、昔の体制と全然変わらない。本当はこの段階で、こう戻らないといけない。ここが交換できなくなったんだから。ドルはもとの地位に落ちなければならなかった。それがルールですけど、こうならないし、ドルは元の場所に戻らないし、相変わらず世界の基軸通貨のまま今まで来ています。

世界経済は、お金をどう操作するか、そういう世界になっていきます。

【ドル・ショックの続き】 1971年のドル・ショックの続きです。この図はもともと、政治経済の教科書からとっています。

次の1985年プラザ合意、これがバブルを生むおおもとなんです。

アメリカがドルと金がリンクをはずして、金とドルの交換を停止したにもかかわらず世界の貿易は、ドルによって成り立っているのだったら、金と交換する必要のないドルを発行できるのはアメリカ政府なんです。正式に言うと、FRBという中央銀行なんです。お金が足らなかったら、一番簡単に考えると、どうやってお金を手に入れることができるか。輪転機をまわして印刷すればいい。紙のお金はタダだから。これで完璧に紙のお金になった。

もともとは紙のお金というのは、政治経済で言ったように、金との交換券だった。1万円札は日本銀行に持っていけば、お願いしますというだけで1万円金貨と交換してくれた。しかしこれをしないとアメリカが宣言したわけです。

そんなことしていいんですか、という質問をした生徒がいる。いけないんですよ。約束なんだから。でも軍事的にナンバー1、経済的にナンバー1、ダメといったて、お金はアメリカに牛耳られているから、日本の円では輸入できない。だから買うしかない。約束を破るのはずるいことです。でもアメリカはその約束を破ってでも、自国の利益を優先したわけです。こうやってアメリカは武力と経済力を背景に、ルールを無視していくわけです。

しかしこんなことが起こるなんて誰1人として予測してなかったから、最初は日本の経済大臣でも、これが何を意味しているのか理解できなかった、という話がある。

この後は、金とのリンクを失ったドルは価値がだんだん下がっていく。

それまでは固定相場制で、1ドルは360円と決まっていた。それが1971年から1980年の間に、最高はこの1ドル190円にまでなった。これはドルをベースにしてるから、円が安くなっているような気がするけど、それは逆でドルが360円から190円に安くなったんです。

ここらへんは政治経済の知識を活用しないと、よくわからない。お金の力で世の中は動いていくから、お金の動きをよく見ておかないといけない。これはドル安なんです。

おおまかに言うと、1990年代の半ばまで一貫してドル安です。逆に日本にとっては円高なんです。

日本は輸出企業が多いんです。円が高くなったんです。高くなると輸出品が売れなくなります。

ということは、日本はここ30年、平成30年間、景気が悪いでしょ。これが理由の半分です。日本製品は海外で高くなって売れなくなった。今や360円が100円ですよ。

3倍以上高くなったら、1000円で買えていたものが3500円になったら、誰も買わないでしょ。日本製品が売れない。と言うことは日本は経済力は低下する。

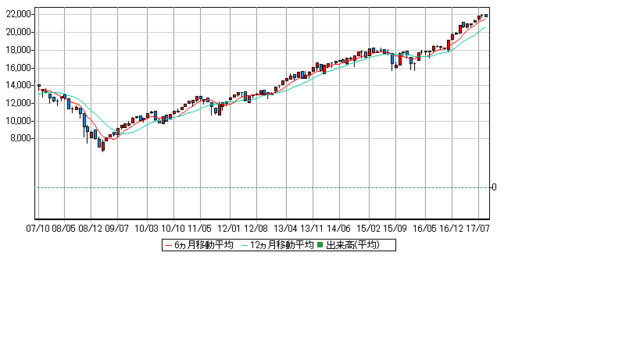

この図は何回も出てくるんですけれども、これによってドル安になった。ドル安と同じことが円高ですね。円高の意味はそういうことです。360円が100円になった。これは日本にとってとんでもないことです。

こういうことが1970年代から始まったということです。これがドル・ショックです。

これによってアメリカの金融操作が容易になった。金融操作というのは、政治経済の日本銀行のところで言いました。金利を上げたり下げたり、株券を売ったり買ったりする。それによって景気はかなり左右できる。ただこれは基軸通貨のドルを発行できる国であるアメリカしかできない。

だから景気をあげる時にはドルを印刷してばらまけば、どうにかアメリカは生きていける。一番簡単に言うと、そのしわよせでリーマン・ショックがドカンと来てその一番被害を被ったのは、アメリカじゃなくてヨーロッパです。そして二番目が日本です。

これを発表したのが1971年の8月、それもお盆の15日、日本の終戦記念日です。その日を狙ったようにやる。8月15日は日本人はお盆でお休み、しかも終戦記念日です。そこでドカッとやる。

それがドル・ショックでした。

【中国訪問】 もう一つあります。今まで戦後30年間喧嘩して、1回も訪問してない国、それどころか国交さえなかった国と仲直りするという発表を同時にした。その国というのが中国です。

アメリカのニクソン大統領が中国訪問を表明する。これを翌年やります。

これの下準備を整えたのは、キッシンジャーという。この人はまだ生きてる。当時キッシンジャー外交といって盛んに報道されました。その政治面はあとで言います。

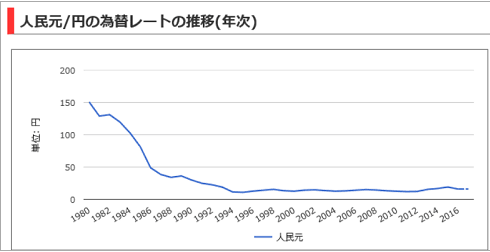

このドルショックによって、ドルは下がっていきます。しかしそれ以上に、このあと下がっていくのが中国の人民元です。

中国の通貨である人民元は、1980年代に150円だったのが、10年でストーンと下がる。ここで20円切っている。そして15円になる。150円が15円に、10分の1に安くなるんです。ドルも下がったけど、本当はそれに目を奪われてはいけない。もっと下がった通貨ある。これが中国の人民元です。

※ 1971年頃の中国は、アメリカともソ連とも対立して、中国共産党は崩壊の二、三歩手前まで行っている。そのとき、アメリカが中国と手を結んでしまったため、中国は力を取り戻してしまう。中国はアメリカ帝国主義とソ連の覇権主義の両方を批判していたのが、アメリカ帝国主義のほうと握手しちゃうわけです。経済的にもよくなる。毛沢東の側が最初にアメリカに関係改善を打診したということが分かっています。(フーバー、藤井厳喜)

ドルが安くなったら、アメリカは外国に輸出しやすくなるという話は、政治経済で強調したつもりです。自国通貨が安くなったら輸出に有利なんですよ。しかしアメリカはこれほどドルが安くなったのに輸出が伸びなかったんです。

ミサイルとか、核とか、原子力ばかりに力を入れていて、基本的な家電とか、テレビとか、そういう耐久消費財というけれども、そういうのが売れない。車もそうです。燃費が悪くて売れない。

リッター1というのは、それはひどい。この間、BMWに乗っている人と話をしていたら、あのドイツ車でもリッター8は行くという。

自慢じゃないけど、私の車は日本の大衆車ですけど、10年以上乗って、1800㏄でまだリッター13キロ近く行く。アメリカはそういう努力をしていない。リッター1とか2とか3とかの車、買わないでしょ。だから輸出が伸びない。

しかし中国はこの後、とほうもなく輸出を伸ばします。これは我々の日常生活に今では深く入り込んでいる。

1990年代からは日本国内で、中国製品が怒濤のごとく100円で売られるようになる。これが新しくできたスーパーの形で、今でいう百均ショップと言うものです。それまではそんな安売り店は無かった。中国製品はそれほど安くなかったんです。何でこういったことになったか。

きっかけはドル・ショックです。ドル・ショックで通貨の価値が一気に世界中で変わっていく。今では経済力で中国は、アメリカに次ぐナンバー2国家です。逆にそれまでナンバー2国家だった日本は、ガクッと落ちていく。これは日本人が働かなくなったせいじゃない。サボったせいじゃない。為替のせいです。

ふつう値段が倍に上がったら、人間が幾ら努力してもおぎなえない。2倍上がったら2倍努力しなければならないでしょ。8時間働いていたのが、16時間も働けるか。これは働けない。この後の日本は働き過ぎで、過労死というのが社会問題になります。これが1971年8月に起こったことです。

これと同時にアメリカは中国を味方に引き入れていくんです。

その構図が、米ソ対立の中で、中国とソ連が対立したら、敵の敵は味方になりやすい。アメリカと中国は味方になりやすい。1960年代にそういう条件は整っていた。

それでキッシンジャー外交でアメリカはまず中国訪問を行う。1972年の2月です。そして、その時に共同声明を出して、今からは国交に向けて努力します。仲良くしていきましょう、アメリカと中国間は友達ですよ、という宣言を出す。正式の国交は、もうちょっとあとになるけれども。

それから半年後、今まで中国とは国交がなくて、中国は敵だ敵だと言ってた日本、当時の首相は田中角栄です。アメリカが中国と手を組んだら、オレたちも中国と手を組もうと、日本の外交も一気に変わります。ただ田中角栄は、この後すぐつぶされます。ロッキード事件をしかけられて。

なぜかというと、田中角栄はこれを独断でやったといわれます。アメリカに相談しなかった。日本は主権国家だろう、なぜ相談しないといけないのか。それは正しいですよ。しかし現状はそうじゃないというのが、その裏側でわかる。独自外交をやったという話は、半分常識です。こういうことがあって、日本の方が一歩先です。アメリカよりも先に日本が国交回復します。

それまで日本人で、中国に旅行に行けた人とかいなかったんです。今でも日本人で北朝鮮に行った人とかいないでしょう。特別な政府高官以外には行けなかった。庶民で北朝鮮旅行していたという人はいない。それまでの中国はそれと同じだったんです。

それが国交回復して日本から中国に行けるようになる。それまでは近くて遠い国だったんです。それが1時間半で中国にいける。中国最大都市の定期便ができる。これはものすごく大きな、想像できないような変化です。

こういうふうに中国を味方に引き入れないといけないのは、アメリカはベトナム戦争で負けてる。経済的にもガタガタになってる。もう勝てない。1973年には負けました宣言です。ベトナムに負けました。ベトナム和平協定というのに調印する。そして負けたまま、あのアメリカがベトナムから撤兵する。兵隊を引き上げる。国際的な、威信低下です。あの大国アメリカが東南アジアの貧乏なベトナムに負けたんだから。

【オイル・ショック】 そして、この1973年には、もう一つ全然別のところから大問題が起こる。世界のヘソのパレスチナでまた戦争が起こる。これを第四次中東戦争と言います。その一帯は世界中の石油が集まっている石油産出国なんです。それが戦争で石油を輸出しなくなると・・・日本国内では石油はほとんど産出できない・・・石油の値段が跳ね上がっていく。そして狂乱物価になっていく。

これが次の年の1973年に起こる。1971年、72年、73年と、もうビックリすることだらけです。私は当時中学生だったから、これがどんなに大変なことかまだピンとこなかった。しかし世の中では、ニュースで大変だ、大変だ、と言っていた。私は、大変だと思いながら、鼻くそほじくってポカンとしていた。ことの重大さを理解したのは20歳過ぎてからだった。それくらいアンポンタンだった。

これがオイル・ショックです。石油危機という。1973年です。石油が掘れないから、原油を値上げするというOPEC、これは世界石油産油国のグループです。

【中国】

この前段になってるのは、中国で1976年に毛沢東が死んだということです。毛沢東は徹底した社会主義路線を突っ走って大失敗をしていた。これが文化大革命だった。これは失敗だった。失敗続きで、中国には飢える人まで発生する。やっぱり社会主義経済は限界だ。アメリカのような自由主義経済、市場経済を取り入れないといけない、という考えに変わっていく。

そこにアメリカがすり寄って、じゃあ握手しましょうかということになったんです。

ただし条件は、中国は実は二つの中国がある。もう一つはどこか。台湾です。アメリカは、今までどっちを本物の中国としていたか。それまでアメリカは台湾を正統な中国としていた。これを変更する。中華人民共和国、つまり今の大陸中国が本物の中国だ、だから国連の代表権もあんたのところだとする。

なんだと、と腹を立てたのが台湾です。台湾に代わって、今の中国が国連代表権をもった。アメリカが認めたからです。アメリカの変化で国連も変わる。

さっき言ったことを、ニクソンの訪問を受ける中国側からもう一回言うと、1972年2月にアメリカ大統領のニクソンが訪中した。中国を訪問した。そこで米中共同声明を結んだ。

そうすると半年後には、田中角栄という日本の首相が中国にみずから飛んで、日中共同声明を出した。これで日中の国交が正常化した。パスポートがあれば誰でも中国に行けるようになった。そして平和条約を・・・戦争しませんという平和条約を・・・6年後の1978年に日中平和友好条約を結んだ。一足日本がアメリカに先んじたんです。

その4年後の1976年には今まで社会主義路線を進めてきた毛沢東が死んで、前の時間に言ったように、リーダーが鄧小平に代わった。彼は資本主義路線を歩みます。

ただこれを資本主義路線とは言わずに、改革開放政策という。本格的に打ち出すのはその次の年1978年からです。

そして1980年代からは、さっき言ったように人民元がどんどん安くなる。どこまで安くなるか。日本円で約10分の1に安くなっている。だから中国製品は飛ぶように売れていく。そういうふうに中国の輸出が拡大していく。社会主義をやめる交換条件として、そういう人民元安の路線を取る。中国がアメリカ側につく代わりに、中国の人民元がとてつもなく安くなっていきます。

なぜ、どこでそういったことができたのか。よくわからない。しかし何かここには公表されていないことがある。こういうふうにドル・ショックでお金が金とのリンクがはずれると、為替操作がやりやすくなる。1971年はその始まりです。

1973年10月が第1次オイル・ショックです。まだ1970年代ですが、ちょっとだけ先のことを言うと、1980年代の金融操作は全部アメリカ発です。

まず1985年のプラザ合意です。これで円がますます高くなった。日本の物が外国で売れなくなった。その結果、日本のバブルが起こる。それが崩壊して日本の平成不況が始まった。このことは次回もう少し詳しくやります。

ではアジアはというと、1950年代には非同盟を唱えて、アメリカの仲間に入らないと言ったけれども、これが維持できるのは次の1980年代から90年代までで、1997年にアジア通貨危機というのが起こる。国内でアメリカのドルが足らなくなる。ドルが欲しかったら頭を下げなさい。そのあとアジア諸国はグッとアメリカの方を向く。

そして、2007年には、リーマン・ショックです。これはもともとは、サブプライムローンという住宅の低所得者向けの貸し出しから始まる。返ってくる見込みのないお金を貸付けて、その証券つまり借用証書をヨーロッパに転売している。アメリカが、自分の損失をヨーロッパに押し付けた、という形です。

日本もこれに手を出す寸前まで行くんですけど、まだ日本はヨーロッパほどには買っていませんでした。ただ日本はアメリカ国債つまりアメリカの借金をいっぱい買っている。アメリカはお金がないからずっと借金経営です。アメリカにお金を貸しているのは日本です。

【ソ連】

また戻って、1970年前後からのソ連の動きです。フルシチョフのあとは、ブレジネフです。ソ連のトップは書記長という。大統領とか大臣とかではなく、書記長という。約20年間、社会主義路線が停滞して発展しない。それに発展しないから、嫌気がさした子分たちの国、東ヨーロッパの国々つまり東欧諸国が、ソ連はダメだね、民主化をもっとして欲しい、と言う。しかしこれをソ連が軍事弾圧していく。軍事弾圧していくのが1970年代です。もうドル・ショックが起こったあとです。

さらにソ連はアフガニスタンに軍事侵攻する。ここには山を越えて陸続きに南下すればいい。ソ連から国境越えていけば、アフガニスタンに入ることができる。

しかしそういう軍事費にお金を使うと、お金が足らなくなる。軍事費を増大しすぎると国は必ず財政難に陥る。それはソ連も一緒です。アメリカも一緒です。

1979年から急激な人民元安になる。これが1980年代からますます激しくなる。これによって中国は急成長していく。日本のGDPの10分の1ぐらいしかなかった中国が、今や7~8年前に追い越されて、日本の2倍以上の経済規模になってます。中国の急成長は、日本の比ではないです。

【アジア】

【アセアン】 その1970年代のアジアです。日米以外の国を見ていくと、アジアは非同盟諸国であった。アメリカとは手を組まない。自分たちだけでまとまろう。その現れが東南アジア諸国連合、いわゆるASEANです。これを結成した。まだベトナム戦争の最中の1967年です。中心国はインドネシアです。デヴィ夫人の旦那はスカルノです。それから次のスハルト。フィリピン、シンガポール、タイ、マレーシアのまずは5カ国です。5カ国から始まって今は、その倍ぐらい増えて、ベトナムもはいっている。ミャンマーも入っている。どんどん拡大している。日本もこれに入りたがっている。しかしそれより先にアメリカがこれに入ろうとしている。アメリカはここでも主導権を握りたい。

【ベトナム】 ではベトナム戦争後のベトナムです。1973年に正式に戦争が終わって、1976年には南北に分かれていた国が一つの統一ベトナムにまとまった。統一された。

【カンボジア】 しかしその隣の国のカンボジアでは、ひどい共産主義政権が出現した。指導者をポルポトという。

農業国家で徹底した共産主義をしようということで、そんなこと今の時代にムリです。農業には戻れないです。反対する人々に、何を言うか、みんな殺していく。殺した総数は、想像を絶する。正確には今でも分からない。

初め朝日新聞は、こういった事実はないと報道していた。次にそれが事実が発覚して、ごめんなさい、間違ってました、と認めた。では何人殺されたか、1000人、2000人、1万人、10万人、何百万単位です。何百万人単位で虐殺が行われた。こういう悲惨な国もありました。これは日本の新聞が、朝日新聞を中心に否定していたから、ほとんど当時リアルタイムでは日本で報道されていません。私は10年遅れぐらいで、1980年代ぐらいで、そうだったのか、と初めて知った。リアルタイムで生で掴んでいた人は日本では多くないはずです。

一番歴史を知らないのは、当時生きている当人です。生きていた当人が一番知らない。こういうことはあとで分かるんです。いつの時代もです。今我々が生きているこの瞬間にも本当は分からないことがいっぱいある。

【イラン】 では次にイランです。これは今アメリカが目の敵にしている国です。なぜ目の敵にしているか。その理由は、もともとは親米国家であった。親米国家、アメリカが好きだったんです。好きな国を親米というですよ。その国王が、パフレヴィー国王と言った。この人はアメリカ大好きです。でも国民の意見は聞かない。アメリカの意見だけ聞く。国民はこれに不満なんです。

ここは石油の巨大産地です。その石油会社をアメリカが牛耳っている。ということは、利益はアメリカに持って行かれる。国民のための政治をしてないじゃないか。何してるんだ。一番大事なものをアメリカにとられたらダメじゃないか、ということで革命が起こる。これが1979年のイラン革命です。こういう人に限って逃げ足は速い。逃げなかったら殺されるから、すぐ亡命する。

では誰が次の指導者になったか。パフレヴィーが国外追放していた宗教指導者です。反対するなら出て行け、出て行かなければ殺すぞ、と言われて、仕方なく亡命していた人がいる。指導者になって帰ってくる。これがホメイニです。

それで国名を変える。イラン共和国だったのが、イランイスラーム共和国となる。これは親米ではない。キリスト教国家でもない。イスラーム国家です。政治的立場もそれ以来、反米に転換します。親米から反米に代わる。だから今でもアメリカは、イランを悪の枢軸と言ったりする。名指ししたのは、2002年の子ブッシュです。悪の枢軸としてアメリカが名指しした国は、北朝鮮、イラン、イラクの三つです。

アメリカの大統領が、他の国の主権国家を名指しで、悪の枢軸と言えば、普通は最後通告です。私は戦争が起こると思った。実際に起こりました。2003年のイラク戦争です。イラクは潰れて、いま混乱の極みです。イラクのフセイン大統領は捕まえられて絞首刑にされました。次には北朝鮮とイランです。今やってます。

【インドとパキスタン】 次にインドとパキスタンの関係です。インドはもともと、どこの植民地だったか。イギリスです。英領インドであった。だからインド人は英語しゃべれる。インドの公用語には英語が入ってる。しかしもともとの住民はヒンドゥー教徒です。それまでのムガル帝国、300年続いた国の支配者はイスラーム国家で、宗教対立があったんですよ。

イギリスは、この対立を利用して、植民地として領有している間に、インドを分断させようとした。その対立をうまく利用してきたんです。イギリスに植民地にされている間に、それまで対立していなかったヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立が表面化するようになって、インドがイギリスから独立しようとするときには、イスラーム教徒がおまえたちと手を組めないとなって分離してしまって、いっしょに独立できなかった。その結果ある国がインドとパキスタンです。分離独立したということです。

これが危なくて仕方がないのは、核のところで言ったけど、インドがアメリカと対抗するために核を持った。そしたら敵のインドが持つんだったら、オレだって持たないと危なくて仕方がないと、パキスタンが核を持つ。

しかもそれをアメリカが認める。イラクにはアメリカは絶対に核を認めない。イランにもアメリカは絶対認めません。こういうのを二枚舌という。この人には核は良くて、この人にはダメとか、そんな理屈ないでしょう。

しかしこれは教科書には書いてない。書いてるのは、インドの地方の土地争い。カシミール地方の国境問題で対立している。でもちがうんです。核で対立しているんです。

その経緯は、1974年にインドが核実験を行った。理由は、アメリカが核実験を100回行ったら、オレが行うのも当然だ。ソ連が100回行って、インドは核実験したらいけないなど、そんなバカなことがあるかという。それで核実験する。インド人は頭がいいから、実験したらすぐ核はできた。

しかし、パキスタンも核実験をする。あのパキスタンが、なぜ核を開発できたのか。裏を言えばパキスタンに核をもたせるために、アメリカが核情報を与えたんじゃないか、そこまでの裏話はある。そうじゃないと、そんなに強くないパキスタンが、核まで持てる時間が短すぎるんです。

そしてアメリカは8年も経って、パキスタンの核実験を非難する。8年も経ったあとに、ダメじゃないの、くらいの非難です。ここらへんは表面的です。形だけの非難という感じです。

それから1971年、第三次印パ戦争で、バングラデシュが独立します。それまで東パキスタンと言っていたところがバングラデシュとして別の国になりました。

【ドル相場】

それでこの間、アメリカのドル相場は、1979年には、1ドル200円だった。ドル安が進んだんです。基本はドル安が続きます。ドル安に流れるというのは、アメリカにとっては好都合なんです。アメリカの製品が売れやすくなるから。国外で安くなるから、売れやすくなる。

しかし安くなっても、アメリカの製品は、結局売れなかった。アメリカ車が一番好例ですね。努力してない。ずうたいがデカいだけ。ネーミングだけ、リンカンコンチネンタルとか、2500ccぐらいで、本当にあれは、リッター1か2ぐらいです。日本でたまに見ると、大会社の社長とか、成金趣味の人とか、避けて通るような人とか。リッター1では普通の庶民では走れない。だから誰も買わない。

そういうふうに、アメリカ製品は技術が落ちていく。

それにもかかわらず、6年後にアメリカがとった政策は、1985年には、1ドル250円にしたんです。為替操作で。これはドル高です。ドルが高くなった。外国で物が売れなくて困っているアメリカがドル高にしたら、物は売れるんですか。売れないアメリカ製品がよけい外国で売れなくなるだけです。こういう政策をとった。

なぜこんなことになったか。銀行金利を高金利にしたんです。高金利にしたら、高い金利がつくから外国から預金が集まってくるんです。

預金を、なぜ集めないといけないか。アメリカはお金が足らないから、借金しないと国がまわらない。借金するためには、アメリカに預金してもらわないといけない。お金をアメリカに預けてもらわないといけない。預けやすくするために高金利にする。

しかし高金利にして、当面は凌げても、その反面、ドル高になって、アメリカ製品はますます外国で売れなくなった。そういう自滅型なんです。

自滅型なんだけれども、この尻ぬぐいをさせられるのが日本です。これがプラザ合意です。そのあとのバブル経済と続いていくですが、今日はここまでです。

終わります。ではまた。