※この記事の更新は、「カテゴリー(新世界史1~15)」の記事で行っています。

【ヨーロッパの地形】 ヨーロッパの地形で、大きな川は黒海から流れ出るドナウ川です。それからドイツの西部を流れるライン川です。今までイスラム世界をやったところから600年ぐらいまた過去に戻ります。

イスラム世界は13世紀、1200年代まで行ったんですけど、そこが実は一番世界で進んでいる地域です。それを先にやりました。

それからみると今ヨーロッパというと、イギリスだったり、フランスだったり、ドイツだったりして進んでいるように見えるけれども、この当時は田舎です。もともとアルプスの南の地中海沿岸地域がヨーロッパの中心だったけど、そこが廃れて田舎になっていきます。そこから見て、アルプスの北側というのはもっと田舎なんです。つまり田舎の田舎です。さらにそこから見た海の向こうのイギリスは、とんでもない田舎になります。

ではなんでこんなド田舎のことをやるのかというと、これから1000年後に圧倒的にここが発展して、日本でもペリーが大砲を向けて来て脅されるまでになる。ここの文明、近代ヨーロッパ文明が発展してくるからなんです。

今の段階でここが進んでいるとは思わないでください。今までヨーロッパをやったときに中心はどこかというと、ローマだった。ではこの時ヨーロッパの中ではローマが中心かというと、でもローマはもう捨てられた。

どこに移ったか。ここの今のイスタンブール、この時にはコンスタンティノープルといいますが、ローマからここに中心が移った。ヨーロッパではここが中心です。

ローマ帝国は二つに分裂しました。そして東の帝国だけが生き残る。これが何帝国だったか。東ローマ帝国です。それが中心です。

しかし今からはその西の田舎をします。人があまり住まないような、オオカミが出るようなところです。ヨーロッパには「赤ずきんちゃん」のお話がある。赤ずきんちゃんは、何に食べられるのか。森のオオカミです。オオカミが出るような、森がうっそうと茂っている地域が西ヨーロッパです。

そこにお姫様がいたら、何ヶ月も森をかき分けて行かないといけないようなところです。そういう「眠れる森の美女」の話もあります。ここはそういう森に覆われた地域なんです。この田舎のことを今からやっていきます。イメージを間違わないようにしてください。

中心はここの東ローマ帝国です。でも本当はもっと東のイスラーム世界が栄えています。ヨーロッパで栄えているのは東ローマ帝国だということもです。

ここに昔あったローマ帝国が分裂し、西半分の西ローマ帝国は滅亡したんです。このあとは廃れていく一方です。

ローマは地中海側です。しかしローマの北のアルプス山脈を越えたら田舎です。険しくてなかなか越えられない山脈です。太陽の光が降り注ぐローマから見てアルプスの北側は、森に覆われた別世界です。今はそこがヨーロッパの中心ですけど、フランス・ドイツはもともと、アルプスの北の森の世界です。その田舎から見て、海の向こうにあるイギリスは、さらにとんでもない田舎です。

フランス人は今でも、英語を田舎言葉だとして、使いたがりません。でもそのイギリスから、ずっとのち産業革命と近代社会が出現します。

なぜそんなことになったのか。この地域は現代の社会をひもとく鍵なのです。

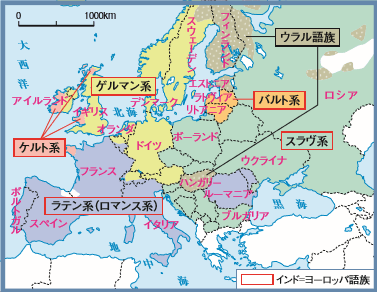

▼ヨーロッパの言語分布

【ヨーロッパの言語分布】 それが今の民族分布を見ていくと、ここはライン川です。その西側が西ローマ帝国があった地域で、まずその西ローマ帝国が滅ぶ。ここはまだ森に覆われた田舎のイメージです。

発展したあとの民族分布をみると、もともとのローマ帝国のローマ人はラテン系の人々です。彼らが住んでいるところは、イタリアから、フランスから、スペイン、こういったところがラテン系の人々が住む地域です。ヨーロッパを西と東に分ける目印は、さっき言ったライン川です。ドイツとフランスのほぼ中間にあります。

今からいう主役はこの東の田舎側に住んでいた人たちです。彼らをゲルマン人といいます。彼らゲルマン人がライン川を渡り、押し寄せてくる。

むかし橋がない時代には、大きな川はなかなか渡れなかった。それを何千人・何万人というゲルマン人たちが大挙してライン川を渡って、そこに自分たちの国を作っていく。そのゲルマン人のもともとの地域が、だいたいドイツからオーストリアです。こういった領域をこれからやるいうことです。

それから北のスウェーデンとノルウェー、ここもゲルマン人です。

これからこのゲルマン人の動きを見ていきます。

【ゲルマン人の登場】 主役はゲルマン人です。西ローマ帝国が滅ぼうとしているときに、まず東のゲルマン人を押し出すのが、さらに東の方から西側のヨーロッパ側に進んできたフン族です。多分これは中国史でやった匈奴またはその一派だろうといわれる。それが東から西にどんどん進んで、そこに住んでいた人間を押し出します。押し出されたのがゲルマン人です。

彼らが大移動を始める。旧ローマ帝国の領域は、ライン川の西側まで、今のフランスまでだった。そこにゲルマン人が入ってきたものだから、ついに476年に西ローマ帝国は滅んだ。

しかしすでに東に引っ越していたもう一つの東ローマ帝国は生き残り、繁栄が続きます。

もう一つ生き残ったのが、ローマ帝国の宗教です。国教になった宗教は何だったか。キリスト教ですね。これは総本山は今でもローマにある。そのまま生き残ったんです。これがローマ教会です。西ローマ帝国は滅んでも、そこにあったローマ教会は生き残った。

これが一つの隠し味、ヨーロッパの底流を流れる伏線です。このあとのヨーロッパはこのあと新しく出てくるゲルマン人の国と、昔からあるローマ教会のライバル競争です。ローマ教会から見たら、新しく侵入してきたゲルマン人たちは野蛮人にしか見えない。一見仲が良いように見えて、ローマ教会と王様が、それでオレが偉いんだ、オレが偉いんだ、とケンカし出す。

【ゲルマン諸国】 ではゲルマン人が作った国、これはいっぱいある。西はスペインから、さらにジブラルタル海峡を南に渡って、アフリカの北岸にまで及ぶ。ゲルマン人が何千キロと移動してさまざまな国を作ります。

▼ゲルマン人の移動

【フランク王国】

【メロヴィング朝】 しかし、それを全部省略して、一つだけ代表的なものだけ取り上げると、これがフランク王国です。

これは481年にメロヴィンク家のクローヴィスが、フランク諸部族を統一して建てた国です。クローヴィス一族の王朝をメロヴィング朝といいます。フランスという国の名前はここに由来します。フランクが訛ってフランスになっていきます。

【クローヴィスの改宗】 ローマ人から見るとゲルマン人というのは野蛮人だったんです。それがどうにかキリスト教の教えには従った。キリスト教徒にはなったんだけれども、ローマ教会の教えとは違った別の宗派のキリスト教の教えに従っていた。これを異端といいます。キリスト教にもいろんな宗派が発生します。のちにローマ教会によって弾圧されますが。

ただこのフランクの王様、クローヴィスは、キリスト教にも何種類かあるが、どうせならこの生き残ったローマ教会の教えに変わったほうが何かと得だぞ、と考えた。この正式な教えをカトリック、本当はアタナシウス派という。これに改宗した。

ここからフランク王国とローマ教会の仲が良くなります。ゲルマン人のフランク王国は、ローマ教会と手を組むことによって発展していくんです。

【聖像禁止令】 ただ忘れてならないことはヨーロッパの中心は東ローマ帝国であった。そこにもまた別の教会があるんです。国も二つになっていたし、教会も二つになっていた。それぞれ教会の教えも違ってくるようになる。

西のローマ教会はゲルマン人にキリスト教を教えるときに、ゲルマン人は字も読めない野蛮人だと思っているから、キリストさんの像、またはマリアさんの像を見せて、これを拝むと良いことがある、と言っていた。

日本人は仏像を拝むからそのことに違和感はないですけど、実は一神教の世界ではこんなことは絶対にしたらいけないんです。偶像を、神様の像を彫ってはならない。人間の形を神様はしてない。それを拝むなんてとんでもない。そういう教えです。これは「モーセの十戒」に書いてあるもっとも基本的な教えです。

これを東ローマ帝国が黙って見ていられずに、禁止令をだした。それを聖像崇拝禁止令といいます。726年です。

しかし、これを出されたら、字が読めないゲルマン人に絵もみせられない。像も見せられない。それだったら難しいキリスト教の教えを野蛮なゲルマン人に伝えられない、とローマ教会は反発していく。

それで教会も、西と東で仲が悪くなっていくんです。ローマ教会と東の教会が対立するようになります。

この聖像禁止は、もともと1000年以上前の「モーセの十戒」にも定められていたことです。ということは、ローマ教会は最初からこの禁を破っていたのです。そしてそのことを問い詰められると、何が悪いんだと開き直ったようにも取れます。

私はキリスト教徒ではないから、聖像禁止が正しいのかどうかは分かりません。しかし歴史を見ると、一神教ははじめから聖像禁止なのです。

このようにキリスト教には、ご都合主義のところがあります。これを柔軟だととらえるか、二枚舌だととらえるか。

キリスト教の難解さはこういうところにもあります。これを悪用する人だって出てくるかも知れません。

そのことへの恐れから、少なくともイスラム社会は今も偶像崇拝を認めません。イスラーム教徒が神様の像を拝んでいるのを見たことはないでしょう。それが一神教の原型です。

だから同じ一神教でも、キリスト教とイスラーム教は対立します。

【ツール・ポワティエ間の戦い】 世界の中心はイスラム世界です。前に言ったイスラム帝国のウマイヤ朝は、昔のメソポタミア、今のイラクあたりを征服し、北アフリカに軍隊を広げて国がどんどん大きくなっています。さらに地中海の出口のジブラルタル海峡を越えて、ヨーロッパに攻め込んできた。ヨーロッパのスペインからフランスに攻め込もうとする。しかしこれ以上攻め込まれたらとても耐えられないということで、ゲルマン人のフランク王国は戦った。そしてヨーロッパがイスラム軍の侵攻をなんとか食い止めた。

この戦いが732年のツール・ポワチエ間の戦いです。これでヨーロッパはどうにか潰れなくて済んだ。ゲルマン人の国のフランク王国がここで生き残りました。もし負けていたら、ヨーロッパはキリスト教国ではなく、イスラム教国になっていたと思います。このあともヨーロッパは防戦一方で、イスラム教徒の脅威におびえます。

【カロリング朝】

そこからまた息をふき返したゲルマン人の国であるフランク王国は、ツール・ポワティエ間の戦いで手柄を立てたカール・マルテルの一族であるカロリング家に実権が移り、王家が変わります。カール・マルテルは、メロヴィング朝の宮宰だった人です。宮宰とは日本でいえば、大名家の家老のようなものです。8世紀の751年にはメロヴィング朝からカロリング朝に変わります。自分が王になります。

【カール大帝の戴冠】 この家から出た王様がカール大帝です。もともとカールというただの王様だった。ここで何とも不思議なことが起こります。

ちょうど800年のことです。たんなるフランク王のカール王が、ここでローマに出向いていくと、そのローマ教皇から「おまえを皇帝にする」といって冠をかぶせられるんです。

日本の天皇は冠とか別に要らないけれども、ヨーロッパの王は頭に王冠をかぶります。こういうのを難しい言葉で「戴冠(たいかん)」という。戴冠とは冠を頂戴することです。

このローマ教皇が、カール王に冠をかぶせて、どこの国の皇帝にしようとしたかというと、それが不思議なことに、滅亡したはずの西ローマ帝国の皇帝にする、と言ったんです。これが西ローマ帝国の復活です。ここで476年に滅んだ西ローマ帝国が復活した、という言い方をするようになります。

これは変なことで、何が復活したのか説明するのはけっこうむずかしい。でもヨーロッパ人はそう思ったんです。あのローマ教皇が王に冠をかぶせたんだから間違いないだろう。でもなぜローマ教会が、西ローマ帝国の皇帝を任命できるのかは、日本人にはなかなかわからない。

ここで教科書に書いてない裏話を言うと、このときローマ教会に伝わっていた文書に「コンスタンティヌスの定め」というのがあったんです。約500年前の3世紀のローマ帝国時代にコンスタンティヌス帝という皇帝がいた。キリスト教を公認した皇帝ですが、覚えていますか。彼が決めたという文書が残ってたんです。その文書に、「ローマ教皇は西ローマ帝国の王を任命することができる」と書かれていたんです。何百年も前からそういうことをローマ皇帝が認めていたという文書が。

ただこれは今となっては、偽書だということが分かっています。捏造文書です。最近のモリカケ問題の捏造文書じゃないけれども、公文書偽造です。嘘の文書をつくってそれを証明書にしている。

ただこういうウソの文書でも本物だと信じられてきた。だからローマ教皇が冠をかぶせた人は、西ローマ帝国の皇帝になれる。だから西ローマ帝国は復活した、とヨーロッパ人は信じてきたというふうになっています。

なんとも不思議な話ですが、ここで大事なのは、ローマ教会はそんな捏造文書まで使って皇帝を生み出し、そのことによってヨーロッパの政治的な支配を狙っていたということです。

ここで起こったのは、ローマにいる教皇がカール王というフランク王に、田舎の王様に冠をかぶせた途端に、この田舎の王様が突然「オレは西ローマ皇帝だ」と名乗り始めた。つまりゲルマン人の王がローマ皇帝だという不思議なことがおこるわけです。これがヨーロッパという田舎で起こったことです。

再度言うと、ヨーロッパの中心は実はコンスタンティノープルという東ローマ帝国です。ただ、これが名前を変えるところが覚えにくい。東ローマ帝国と言わずに、この時にはビザンツ帝国というふうに名前が変わっているんです。ビザンツとは、コンスタンティノープルが昔はビザンティオンという名前であったからです。

東京の昔の名前が江戸というようなものです。だから江戸帝国になったみたいなものです。東ローマ皇帝はビザンツ皇帝です。こっちが実はヨーロッパの中心です。

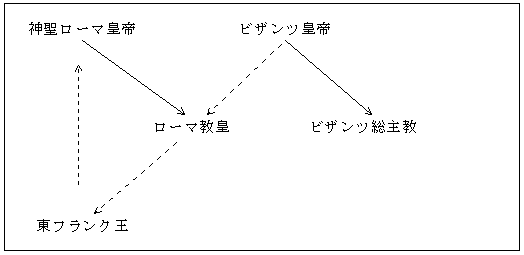

このビザンツ帝国では、皇帝とキリスト教の教皇の関係では、皇帝が上なんです。皇帝が東ローマ帝国の教会を支配している。これを皇帝教皇主義といいます。だから西に残ったローマ教会も支配しようと圧力をかけていく。

しかしこのローマ教会はビザンツ皇帝の命令に従いたくないから、それをはねのけようとしている。800年の事件が起こったのはそういう時なんです。

そのためにはこれと同じような形で政治的な後立てが必要になるから、この田舎の王様を、「おまえが東ローマ皇帝なら、こちらは西ローマ皇帝がオレのバックについているぞ」、という形を作りたかった。

しかしここでは皇帝と教皇の関係が逆になっています。皇帝が教皇を任命するのではなく、教皇が皇帝を任命しています。

ところがヨーロッパでは教皇が皇帝を任命していい、と信じられてきた。その定めに従って、西ローマ帝国が復活したと。ここにはかなり無理があります。無理を重ねると道理が引っ込みます。道理が引っ込んだ世界では、戦争で解決するしか方法がなくなります。

この背景にあるのは、ローマ教皇とビザンツ総主教というキリスト教内の宗教対立があって、その対立を有利にするために、ローマ教会は西ローマ帝国を復活させたということです。それで田舎のゲルマンの王であるフランク族の王に冠をかぶせたわけです。それが800年におこったことです。

【ヴェルダン条約】 この時のフランク王国というのは、今のフランスよりもかなり大きい。フランス・ドイツ・イタリアにまたがるような大きな国だったんだけれども、このカール大帝が死ぬと、息子が3人いて、その3人に分割相続する。国家が王の私的な領土だと考えられていたから、国民の同意なく分割もできるのです。またこのことは、逆に王様と隣の国の女王様が結婚したら、その二つのことは合体して一つの国になることだってあります。15世紀に誕生したスペイン王国はこうやって誕生したものです。ヨーロッパでは近代になるまで国家は非常に私的なものです。

それで割れてしまう。この取り決めがヴェルダン条約です。843年です。

どういうふうに三つに分裂したか。東フランク、西フランク、イタリア王国の三つに分裂した。西フランクの国境は、ほぼ今のフランスと重なる。フランスの形になった。ここでフランスができたと思って半分は正しい。これが今のフランスです。

次に、ドイツに相当するのが東フランク王国です。今のヨーロッパの二大国家、フランスとドイツの原形がここでてきた。イタリアもです。

さらにその後、870年のメルセン条約でこの形がはっきりします。

西ローマ帝国の滅亡して約400年後、東がドイツ、西がフランス、南がイタリアの原型ができた。

では何が入ってないか。イギリスがはいっていない。イギリスはまた別です。イギリスは島国です。海の向こうの田舎のまた田舎じゃないか、いるもんか、という感じです。イギリスが国になるのはあと200年ぐらい後です。イギリスは統一国家にさえなってないということです。

まえ言ってなかったけど、4~5世紀のゲルマン民族の移動の時に、イギリスに渡ったゲルマン民族のことをアングロ・サクソンといいます。イギリス人はアングロ・サクソン人です。本当はアングロ族とサクソン族、二つあったけれども、それを一つにした言い方です。アングロ・サクソンというゲルマン人の一派がイギリスに渡って行った。だからイギリス人のことを今でもアングロ・サクソンといいます。

ここはアングロ・サクソン人による小国家が分裂している状態です。7つの国があったから、これを七王国といいます。ヘプターキーとも言います。それをどうにか統一したのが829年です。でもここはフランク王国の枠外の国です。

【東フランク王国】 中心はフランスとドイツのうち、ドイツなんです。ドイツは東フランク王国という。もともとはこのドイツがゲルマン人の本拠地です。

そこから一部がライン川を渡って西に行ってフランスまで占領した。ただ本拠地はドイツです。

このフランク王国は、王様といっても日本と違って、家来たちが王を選挙で選ぶという形をとります。ヨーロッパ人は選挙をやる。ギリシャ国家もそうだった。日本の王は、親から子、子から孫へと受け継がれる。これを世襲というけど、ヨーロッパはそれとは違って選挙原理というのが強い。

生きるか死ぬか、荒々しい戦争がしょっちゅうあるときに、そういう地域では選挙で選ぶ。

なぜかというと、平和なところでは、親が偉ければ、息子がボンクラでも、おまえが次の王になっていい。それでも戦争がないから滅びることがないんですよ。しかし戦争がいっぱいあって、いつ滅ぼされるかわからないところで、親が偉かったからといっても息子がボンクラで、そういうボンクラ息子が王になったら、そんな国はすぐ潰れる。滅んで自分たちも殺される。

だから王権は一代限りで、では次の王は、親が偉いといっても関係ない、おまえはバカで何の能力もないから、この中で一番能力のある者を選挙で選ぼう、そういう実力主義です。選挙というのは実力主義です。

一番力の強いものを選ばないと生き残れない。そういう世界で選挙が行われる。

カロリング朝は911年に断絶します。

【オットー大帝】 ここで選ばれたのが、962年にオットー1世というザクセン家の人です。これをザクセン朝といいます。このあとも王家はコロコロと変わります。

ドイツ人です。オットーという名前です。カール大帝から約150年経った。その間、ローマ教皇が王様に冠を被せる、これが空白になっていた、忘れられていたんです。これが150年ぶりぐらいに復活します。

このオットー1世が久々にローマ教皇から、ローマ皇帝の冠を受けた。被せられた。さっきも言ったけど、これを「戴冠」といいます。オットー大帝といいます。

この帝国は意味合いとしては、西ローマ帝国なんだけれども、ただこのあと何と呼ばれていくか。いつとはなくちょっと名前がアレンジされて、神聖ローマ帝国と言われるようになる。ローマ教皇という神の使いがからむから「神聖」なんです。

これがドイツのもとです。962年の時のドイツという国は、何というか。神聖ローマ帝国です。でも支配領域は実質的にドイツのみです。ローマのあるイタリアも併合しようという努力はしますが、うまくいきません。一番簡単に言うと、神聖ローマ帝国とはドイツのことです。

ドイツはこうやってローマの名前を受け継ぐ名誉ある地位を手に入れます。ヨーロッパで最も権威ある国になる。フランスじゃない。ドイツです。

理念的には、このドイツが全ヨーロッパを支配する帝国です。フランスはその下にある王国に過ぎません。あとで言うイギリスは、さらにそのフランスの支配下にある国にすぎません。

これは理念的なものに過ぎませんが、20世紀になってドイツのヒトラーが目指した第三帝国というのはこれなのです。第一がローマ帝国、第二が神聖ローマ帝国、そして第三がヒトラーの帝国です。こうやってバカにできない形で理念が復活することがあります。

ドイツ人の中には今もこの理念が息づいています。今のEU、つまり欧州連合もそういう理念の一つでしょう。

この神聖ローマ帝国は、ヨーロッパを一つにまとめることはできませんでした。そこが中国との違いです。中国は分裂と統合を繰り返しながらも、必ず一つにまとまります。今の中国も激しい内乱のあとにできた国です。

この違いは何なのでしょうか。一つの違いは、皇帝権の上に、さらにまた別の組織があるということです。それがローマ教会です。上が二つに分裂していると、社長が二人いるようなもので、会社はまとまりません。

悔しがったのがフランスです。なんでドイツだ、俺たちだってフランク王国の領地じゃないか、ドイツにしてやられた。ドイツめ、いつか見返してやる。だからドイツとフランスは仲が悪い。

20世紀までずっと仲が悪いです。第一次世界大戦では、ドイツとフランスは敵同士です。第二次世界大戦でもドイツとフランスは敵同士です。

この時の神聖ローマ帝国の構造はさっきのカール大帝の時の構造に似ています。ローマ教会トップのローマ教皇が今度は東フランク王に冠をかぶせた。そういう二番煎じで、ローマ帝国が復活したんです。このためにローマ教会は偽書まで用意していたということは先ほど話しました。ローマ教会はそのワンパターンです。その復活したローマ帝国は名前がちょっと変わって、神聖ローマ帝国という。その皇帝が神聖ローマ皇帝です。

ローマ教会としてはこういう政治的な後ろ盾、バックボーンが欲しかった。宗教だけでは力にならないから、軍事力を持っている国が欲しかった。そして国王に命令したかった。

神聖ローマ皇帝という政治的な後ろ盾を得たローマ教会は、以前から対立を深めていたコンスタンティノープル教会(ギリシャ正教会)と、1054年に分離します。東西教会の分離です。ビザンツ皇帝の指示は受けないということです。ローマ教皇は自分たちで決めるようになります。これがコンクラーベという選挙です。

しかし一方で、神聖ローマ皇帝は、自分の皇帝位が、ローマ教皇によって決められるのはおかしなことだと気づく。ローマ教皇はビザンツ皇帝から命令されたくないし、また神聖ローマ皇帝もこのローマ教皇から命令されたくないのです。

こういう社会トップの命令系統の混乱があるのが、ヨーロッパです。皇帝が上か、教皇が上か、これがよくわからないのです。だから政治と宗教を切り離すしかないのです。しかしこの問題はヨーロッパ特有のものです。

それで皇帝と教皇で、オレが上だ、いやオレだ、それで対立する。ローマ教皇は、じゃあおまえをキリスト教会から破門するぞ、キリスト教から除外するぞ、そういって脅すんです。

これがローマ教皇のもつ伝家の宝刀で、教皇と対立する皇帝にとってはこれが何より恐い。これはキリスト教社会では、人間でなくなることと同じなんです。この感覚もなかなか日本人にはわかりませんね。どうもキリスト教社会では、キリスト教徒でないものは人間ではないと考えられている。

でもそうやって、皇帝と教会がこのあと対立していく。これがヨーロッパの歴史です。日本にはこういう宗教勢力がないから、日本人にはちょっとピンとこない。

【西フランク王国】 では冠をかぶせられそこねた西フランクはどうか。これが今のフランスです。カロリング朝という王様の家も断絶して、はがゆい思いをしながら力が弱くなる。すぐには復活できない。

そのあと、また新しい王になった家がカペー朝です。987年です。ユーグ・カペーという人の家柄、カペー一族です。ただ王権は弱いです。

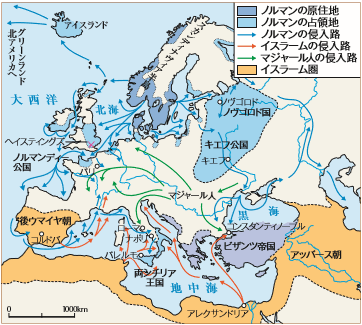

【ノルマン人】 この9世紀頃にまた、田舎の暴れ民族が、フランク王国に押し寄せてくる。荒らしまわるといっていい。彼らをノルマン人という。基本的にはドイツ人です。つまりゲルマン人の一派なんだけれども、その親戚筋です。

400年前のゲルマン人の大移動の時にはまだ移動していなかった。400年遅れて彼らが移動し始めた。ノルマンというのは、北の人という意味です。ドイツ人から見て北にいる一族という意味です。

今のスウェーデン一帯から海を超えて船に乗ってやってくる。彼らは海賊です。その海賊が船に乗ってやってくる。舳先がクッと曲がった海賊船に乗って。海から川に入って、急流があると丘に登って、百人ぐらい乗れるから皆で船を担ぐ。えっさほっさと担いで行く。

また船を浮かべて、川をさかのぼって、村々を荒らし回る。これにさんざん痛めつけられていく。彼らの別名がヴァイキングです。海賊です。ヨーロッパはこの海賊がこのあと500年ずっと活動する。

ジョニー・デップの映画、パイレーツ・オブカリビアンというのはこの伝統です。これがのち大西洋に乗り出していく。そういうお話です。このヴァイキングの経路を見ると、もともと北にいた人たちで、現住地はスカンジナビア半島です。今のスウェーデンです。彼らは西に行って、フランスにも入っていく。フランスを荒らし回る。

※ ノルマン人はバイキングと呼ばれ、海賊というイメージが強いのですが、海運業によって沿岸部をネットワーク化し、経済・産業を振興した創造者というのが実体です。・・・水上の広域ネットワークを独占したノルマン人は巨万の富を蓄積し、自らの国を築いていきます。(宇山卓栄 経済)

【ノブゴロド国】 もう一つ、東に行った人たちは、ロシアをつくる。ロシアはこんな小さいところから始まる。そしてその東に伸びていく。この土地をめぐっては戦争はないです。こんな寒いところ・・・つまり今のシベリアですけど・・・ここに他のヨーロッパ人は誰も興味を示さなかったから。取りたければ取っていいよ、という感じです。

▼ノルマン人とイスラーム勢力の侵入

しかし、これがどんどん大きくなって、今や世界最大の領土をもつ国家はロシアになる。ヨーロッパ人こんなところは要らないと言う。だからこのあとシベリアまで広げていく。

これもノルマン人の動きで、ロシアも彼らが作った国です。862年にまずノブゴロド国をつくる。これがロシアの始まりです。しかしすぐ引っ越しする。その南のキエフというところに引っ越しする。キエフ公国です。882年頃です。これが本格的にロシアのルーツになる。

【フランスのノルマンディー公国】 西では、さっき言ったようにノルマン人がフランスに侵入する。フランスの海岸にノルマンディー海岸というところがある。そこに族長のロロが国を作る。ノルマンディー公国という。

つい最近、といっても70年代前、第二次世界大戦の戦場にもなった。アメリカ軍のノルマンディー上陸作戦が70年前にあった場所です。そこに国をつくる。北フランスです。ノルマン人が国をつっくたから、ノルマンディーという名前になります。

ただしこれは王国ではなく、フランスの一地方領主という立場で認められた公国です。つまりフランスの一部です。日本でいえば大名のようなものです。

【イギリスのノルマン朝】

次はイギリスです。このイギリスに乗り込んできたのも彼ら海賊のノルマン人です。

今でこそイギリス王室というのは、おしゃれで、バッキンガム宮殿に住んで、綺麗な馬車に乗ってというイメージですが。でももとを正せば海賊です。だからエリザベス女王でも、暗殺されたダイアナ妃でも、背は170センチぐらいあって、体格が良い。背が高く、肉付きもよくて、しかも美人です。やわな血筋じゃない。ご先祖は海賊です。あの王家一族は、気性は荒いです。

このイギリス王家が現代世界に及ぼした影響は計り知れません。

すでに800年代後半から、ノルマン人の一派のデーン人のイギリス侵入が始まり、アルフレッド王により抵抗が続けられていましたが、アングロ・サクソン人の小王国の大半は滅ぼされました。

そして1016年には、デンマーク王のカヌートによって、イギリスは支配されることになりました。まずデンマークの支配下に入ったのです。

しかしさらに別のところから、新しい支配者が乗り込んできます。

フランスの一大名であるノルマンディー公ウィリアムがイギリスを征服します。1066年のことです。このことをノルマン征服といいます。その戦いをへースティングズの戦いといいます。そこから王朝が築かれます。その王朝をノルマン朝といいます。

まずデンマーク王が征服し、それをさらにフランスのノルマンディーという大名が征服したんです。もとはと言えばどちらもノルマン人です。逆に支配されたのがゲルマン系のアングロ・サクソン人です。イギリスは少数のノルマン人が、多数のアングロ・サクソン人を支配する国です。だから前に言ったように、イギリス人のことをノルマン人とはいいません。イギリス人はアングロ・サクソンといいます。

それと同時にイギリスはフランスの子分になります。フランス王の家来のフランスのノルマンディー公が、イギリスを支配するという形になったからです。子分の子分です。子分でもワンランク下です。

しかしこのあと、イギリスは子分はイヤだという。フランスは、何でだといって怒る。それでイギリスとフランスは仲が悪くなる。だから、このあとイギリスとフランスの間には百年戦争が起こります。

ドイツとフランスは仲が悪い。イギリスとフランスも仲が悪い。隣同士で仲良くしていそうな感じだけれどもそうではない。それは日本もあまり言えない。日本と中国は仲があまり良くない。日本と韓国はもっと仲が悪い。隣同士の国というのは、歴史的に非常に仲が悪い国が多い。アジアの中で国同士がいがみ合うのは、アメリカにとって非常に都合のいいことです。こういう国は操りやすい。

ただ日本はペリーが来る以前までは、朝鮮とも中国ともけっこう仲良かったんですけどね。その後、険悪な関係になった。

ここでメイン三国ができた。やっとイギリスができた。その前にフランスができた。ドイツができた。イギリス・フランス・ドイツです。それにイタリアも。

イギリス・フランス・ドイツ・イタリア、この4ヶ国は特に重要です。英、仏、独、伊。イギリス、フランス、ドイツ、イタリア。有名な外国は日本は漢字一文字で書く習慣があります。

これで終わります。ではまた。