【ヨーロッパの地形】 ヨーロッパの地形で、大きな川は黒海から流れ出るドナウ川です。それからドイツの西部を流れるライン川です。

今までイスラーム世界をやったところから600年ぐらいまた過去に戻ります。イスラム世界は13世紀、1200年代まで行ったんですけど、そこが実は一番世界で進んでいる地域です。それを先にやりました。

今ヨーロッパは、イギリスだったり、フランスだったり、ドイツだったりして先進地域のように見えますが、この当時は田舎です。もともとヨーロッパの中心地域はアルプスの南の地中海沿岸地域だった。しかしそこが廃れて田舎になっていきます。そこから見るとアルプスの北側というのはもっと田舎なんです。つまり田舎の田舎です。さらにそこから見た海の向こうのイギリスは、とんでもない田舎になります。

ではなぜこんなド田舎のことをやるのか。これから1000年後に圧倒的にここが発展して、日本でもペリーが大砲を向けて来て脅されるようになるからです。ここから発生した文明つまり近代ヨーロッパ文明が発展してくるからなんです。

ただ今の段階で「ここが進んでいる」とは思わないでください。今まで古代のヨーロッパをやったときに中心はローマだった。ではこの時もヨーロッパの中でローマが中心かというと、でもローマはもう捨てられた。そしてどこに移ったか。今のイスタンブール・・・・・・この時には東ローマ帝国の首都でコンスタンティノープルといいますが・・・・・・ローマからここに中心が移った。今のトルコです。ヨーロッパではここが中心です。西ヨーロッパが中心ではありません。

ローマ帝国は2つに分裂しました。そして東の帝国だけが生き残る。これが何帝国だったか。東ローマ帝国です。それが中心です。

しかしこれからは逆にその西側の田舎を説明します。人があまり住まないような、オオカミが出るようなところです。ヨーロッパには「赤ずきんちゃん」のお話があります。赤ずきんちゃんは、何に食べらそうになるか。森のオオカミです。オオカミが出るような、森がうっそうと茂っている地域が西ヨーロッパです。

そこにお姫様がいたら、何ヶ月も森をかき分けて行かないといけないようなところです。そういう「眠れる森の美女」の話もあります。ここはそういう森に覆われた地域なんです。この田舎のことを今からやっていきます。イメージを間違わないようにしてください。

中心は東ローマ帝国です。でも本当はもっと東のイスラーム世界が栄えています。ヨーロッパでは栄えているのは東ローマ帝国だということです。ここに昔あったローマ帝国は分裂し、西半分の西ローマ帝国は滅亡したんです。このあとは廃れていく一方です。

ローマは地中海沿岸です。しかしローマの北のアルプス山脈を越えたら田舎です。アルプス山脈は険しくてなかなか越えられない山脈です。太陽の光が降り注ぐ南のローマから見るとアルプス山脈の北側は、森に覆われた別世界です。今はそこがヨーロッパの中心ですが、それは近代に入ってからのことであって、フランス・ドイツはもともと、アルプスの北の森の世界です。

【ヨーロッパの森 シュバルツバルト】 Wandern im Schwarzwald | Der Querweg Freiburg Bodensee | 180km 9 Tage

その田舎から見て、海の向こうにあるイギリスは、さらにとんでもない田舎です。フランス人は今でも、英語を田舎言葉だとして使いたがりません。でもそのイギリスから、ずっとのち産業革命と近代社会が出現します。

なぜそんなことになったのか。この地域は現代社会をひもとく鍵なのです。

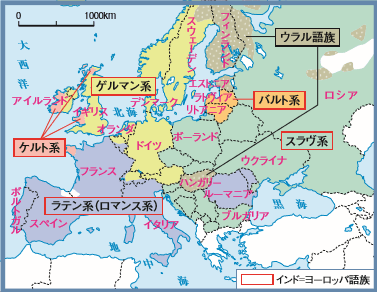

【ヨーロッパの言語分布】 それが今の民族分布を見ていくと、ドイツとフランスの境はライン川です。その西側が西ローマ帝国があった地域で、まずその西ローマ帝国が滅ぶ。ここはまだ森に覆われた田舎のイメージです。

ここが発展したあとの民族分布をみると、もともとのローマ帝国のローマ人はラテン系の人々です。彼らが住んでいるところは、イタリアから、フランスから、スペイン、こういったところがラテン系の人々が住む地域です。ヨーロッパを西と東に分ける目印は、さっき言ったライン川です。ドイツとフランスのほぼ中間にあります。

▼ヨーロッパの言語分布

今からいう主役はこの東側のさらに田舎に住んでいた人たちです。彼らをゲルマン人といいます。彼らゲルマン人がライン川を渡り押し寄せてくる。

むかし橋がない時代には、大きな川はなかなか渡れなかった。それを何千人・何万人というゲルマン人たちが大挙してライン川を渡って、そこに自分たちの国を作っていく。そのゲルマン人がもともと住んでいた地域が、今のドイツです。それに、今はでてこないけど、北のスウェーデンとノルウェー、ここもゲルマン人です。これからこのゲルマン人の動きを見ていきます。

【ゲルマン人の登場】 主役はゲルマン人です。西ローマ帝国が滅ぼうとしているときに、まず東のゲルマン人を押し出すのが、さらに東方から西側のヨーロッパ側に進んできたフン族です。多分これは中国史でやった匈奴またはその一派だろうといわれます。彼らが東から西へとどんどん進んで、そこに住んでいた人間を押し出します。押し出されたのがゲルマン人です。

彼らが大移動を始める。旧ローマ帝国の領域はライン川の西岸までです。今のフランスまでだった。そこにゲルマン人が入ってきたものだから、ついに476年に西ローマ帝国は滅びました。

しかしすでに東側に引っ越していたもう一つの東ローマ帝国は生き残り、繁栄が続きます。

このようにゲルマン人がライン川を渡って、西に移動してくると、今までそこに住んでいたケルト人たちがヨーロッパの端に追い詰められることになります。

上の地図に見れるように、ケルト人たちはアイルランド島、イギリス北部のスコットランド、イギリス西部のウェールズ、フランス西部のブルターニュ地方に追い詰められています。このケルト人たちはヨーロッパがキリスト教に染まる前の独自の宗教と文化を持っていました。

スコットランドとは、ケルト人の一派のスコット族の国という意味ですが、イギリスでは、現在でも南のイングランドと北のスコットランドとの対立があり、スコットランドの独立運動が続いています。

ヨーロッパはこのような土着文化の上に、キリスト教文化が乗っかっていくわけですが、時々、今まで押さえ込まれてきた土着文化が頭をもたげてくることがあります。例えば、ハリーポッターの使う魔法の世界は、どう見てもキリスト教世界ではありません。この物語はスコットランドのエディンバラで書かれたものです。

ケルト人の世界は、深い森のなかで、妖精たちを崇めていた多神教の世界でした。そこにはドルイド僧といわれる司祭もいました。そこにキリスト教が入ってくるわけです。

【ローマ教会】 もう一つ生き残ったのが、ローマ帝国の宗教です。国教になった宗教は何だったか。キリスト教です。これは総本山は今でもローマにあります。これだけが、そのまま生き残ったんです。これがローマ教会です。西ローマ帝国は滅んでも、そこにあったローマ教会は生き残った。これが一つの隠し味です。ヨーロッパの底流を流れる伏線です。

今まで国家の守護神の多くは国家の滅亡とともに、「ダメな神」としてその責任を負って滅びてきました。しかし、ここではローマ教会は生き残ります。

紀元前6世紀、ユダ王国が滅んだときのユダヤ教も生き残りました。その時は「異教の神を拝んだからユダヤの神の怒りに触れて国が滅んだのだ」として、逆に、より強力な信仰を要求する形で生き残りました。

この5世紀にも、「キリスト教が禁止した異教の神々の怒りで滅んだのだ」という批判がわき起こります。どういうふうにその批判をかわしたのか、アウグスティヌスの「神の国」という本に書かれています。彼はキリスト教とは水と油の関係だったギリシア哲学、とくにアリストテレスの哲学を、キリスト教の神様を正当化するための補強材料として取り入れていきます。

※ ローマ帝国の混乱が、市民の間に厭世的気分をうみ、また従来の神々を棄ててキリスト教をとったことが、これらの災厄の原因であるとする考えが、ローマ市民の間に広まった。西方教父の代表者であるアウグスティヌス(354年~430年)の「神の国」は、このような背景の中で書かれたのである。 彼の思想そのものは新プラトン主義である。 神は唯一の絶対的存在であって、すべての存在するものの源泉であると。・・・・・・神を哲学的に表現する場合、新プラトン主義的になるのは自然である。・・・・・・一般的に言って彼の思想は多くの矛盾を含んでいる。キリスト教の伝統的考え方と新プラトン主義の要素も、彼の思想の中で矛盾なく統一されているとは言いがたい。(キリスト教の歴史 小田垣雅也 講談社学術文庫 P70)

※ 科学に関しては、宇宙が唯一絶対的な神が支配しているはずだから、その神が支配しているその支配の法則を知りたいというところから近代科学が出発したということは、一般に言われていることですね。・・・・・・世界を統一した原理で捉えるという考え方は一神教的な物の見方でなければ成立しないというのは、少なくとも科学史では常識として言われていることでしょう。(一神教 VS 多神教 岸田秀 新書館 P211)

※ 新プラトン主義は、「一」から世界万物が流出するとし、多くの異教の神々は「一者」なる最高神の地上における現れと解した。キリスト教徒はこの「一者」を彼らの「唯一神」と説明して、知識人への布教に利用した。(高校教科書 新世界史B 柴田三千雄他 山川出版社 P52)

ただここでは、国教であったキリスト教は、国家の滅亡や危機に際しても、その政治的責任を免れることができる宗教になっていきます。宗教としての責任がないのです。キリスト教はこのあとも、ますます広がっていきます。そしてますます政治と結びついていきます。しかしその責任は王が持ちます。こういう関係は不思議ですね。

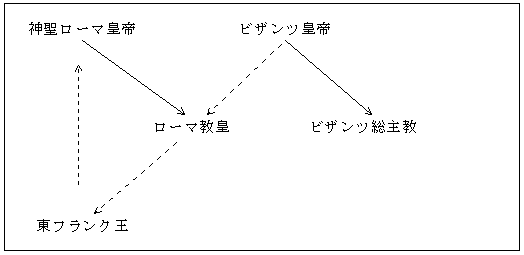

このあとのヨーロッパの政治抗争を一言でいうと、新しく出てきたゲルマン人の国と、昔からあるローマ教会との、持ちつ持たれつの関係と主導権争いです。この関係はヨーロッパ独特のもので、日本人にはなかなか理解できないところです。神様と王様との関係がずっとでてきます。世界史では、こういう日本人の考え方とは違ったものも理解しないと、わけが分からなくなります。

ローマ教会から見たら、新しく侵入してきたゲルマン人たちは野蛮人にしか見えない。基本的には見下している。しかしゲルマン人は、王になってもなお見下されていることに納得できない。一見仲が良いように見えて、ローマ教会と王様が、「オレが偉いんだ、いやオレが偉いんだ」と偉さ比べをしていきます。

【ゲルマン諸国】 ではゲルマン人が作った国、これはいっぱいある。西はスペインから、さらにその南のジブラルタル海峡を越えて地中海を渡り、アフリカの北岸にまで及ぶ。ゲルマン人が何千キロと移動してさまざまな国を作ります。でもこれらの詳細はカットします。

ローマ人から見るとゲルマン人というのは野蛮人だった。でもそれ以前から部族社会にはなっていた。親戚同士が集まって暮らす氏族社会から、まわりの人たちも集めて、それより大きな部族社会になっていく。血のつながりがなくても、あったことにして、ひとまわり大きな社会になっていくわけです。その仕組みは、まだよく分からないけど、結婚などを通じて人をやりとりしながら、氏族どうしが結びついていったようです。

すでに王らしき者はいたようです。フン族からの圧迫や、まわりの部族との抗争などを通じて、その王の力が強まっていきます。この時の王の気持ちになれば、まだあやふやな自分の王としての立場をどうやってより強いものにしていくか、そのことはかなり大事な関心事であったのでしょう。

彼らは、それ以前からキリスト教の教えには従っていた。キリスト教徒にはすでになっていたんだけれども、しかし彼らは、ローマ教会の教えとは違った別の宗派のキリスト教の教えに従っていた。これを異端といいます。キリスト教にもいろんな宗派が発生します。のちにローマ教会によって弾圧されますが。

※ ゲルマン人も昔はそうであった。ヴァイキングの男は、死ぬときに手に剣を持って死ぬと、大威張りで先祖の霊の集まっている静かな北の海に帰れること、また自分の子孫に再生してくることができると信していたと言われる。ヴァイキング版の靖国神社である。さればこそゲルマン人も名誉を重んじて勇敢であり、家を重んじ、子孫の絶えることを何より怖れたのであった。

キリスト教になると北の海が天国になり、先祖の霊に会見するよりも、神とかキリストに対面するということが、強調された。死後に自分が対面するのは、全能の神と一対一であることを原則とするという信仰は、家族中心であったゲルマン人を、心の底から個人主義者に変えてゆく作用があった。(日本史からみた日本人・古代編 渡部昇一 P84)

※ 2世紀後半にゲルマン社会は、マルコマンニ戦争と呼ばれる戦乱と激動の時代を迎える。その結果、多くの伝統的な部族が解体し、新しい部族が誕生した。フランク族やアラマン族などがその例である。 社会は完全に戦士中心に編成されたし、また王の性格にも変化が生じた。王となる者は血統より、むしろ軍隊の指揮者としての才能が求められるようになる。 信仰の対象である神もまた交替した。彼らが豊穣と平和をつかさどるティワズを退けて、新しく拝跪しはじめたのは戦争の神オーデンであった。(世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成 佐藤彰一・池上俊一 中央公論社 P41)

※ 流血の惨をみる強制によってキリスト教徒に改宗させられた事実が忘れられてはなるまい。これらの民族はみな「粗末に改宗させられた」のであり、キリスト教という薄いうわべ飾りの下で、彼らは野蛮な多神教に忠誠を誓っていた彼らの先祖と何ら変わらないままであった。(モーセと一神教 フロイト著 ちくま学芸文庫 P156)

※ 693年にイングランドのウェセックス王国で成立した「イネ法典」は、新生児に30日以内に洗礼を受けさせなかった両親から、全財産を没収するという厳しい定めを設けている。(世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成 佐藤彰一・池上俊一 中央公論社 P82)

(仮)ゲルマン人の移動1(音声なし)

▼ゲルマン人の移動

【フランク王国】

【メロヴィング朝】 ゲルマン人国家の中で一つだけ代表的なものを取り上げると、それがフランク王国です。

これは481年にメロヴィンク家のクローヴィスが、フランク諸部族を統一して建てた国です。クローヴィス一族の王朝をメロヴィング朝といいます。フランスという国の名前はこのフランク王国に由来します。フランクが訛ってフランスになっていきます。

※ ゲルマン人の間で王というものがどのように理解されていったかを、じかに語る史料はほとんどない。何よりも軍隊の指揮能力に優れた人物が、王位につくことが望まれた。血統の原則は全く棄てさられたわけではなかったが、背景に退く。戦士であった部族民を率いて戦い、定着するための豊かな土地を彼らに与えることができた王のみが、成功した指導者として生き残った。そうした王のありようが、この時代の王権の姿であった。(世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成 佐藤彰一・池上俊一 中央公論社 P53)

※ フランク王クロヴィスは、成功した軍隊王の典型である。彼は王権が直面するであろう将来の危険を感じとっていた。クロヴィスは死の直前の数年間をかけて、由緒ある一門に属するフランクの小王クラスの者たちを、陰険きわまりないはかりごとを巡らして、根絶やしにしたと、伝えられている。(世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成 佐藤彰一・池上俊一 中央公論社 P54)

※ 未開の人々はときとして、自らの安全と、さらにはこの世の存続さえも、人間神もしくは神の化身である人間の生命に、結びついていると信じている。・・・・・・自然の成り行きがこの人間神の生命にかかっているのであれば、彼の力が徐々に弱まり、最後には死という消滅を迎えることには、どれほどの破局が予想されることだろうか? これらの危険を回避する方法はひとつしかない。人間神が力の衰える兆しを見せ始めたならばすぐに、殺すことである。そうして彼の魂は、迫り来る衰弱により多大な損傷を被るより早く、強壮な後継者に移しかえられなければならないのである。こうして人間神を、老齢や病で死なせる代わりに殺してしまう。・・・・・・殺してしまえば、まず第1に崇拝者たちは、逃げ出す魂を確実に捕らえ、適切な後継者にしかと移しかえることが可能になる。そして第2に、人間神の持つ自然力が衰える前に彼を殺すことで、崇拝者たちは、人間神の衰弱で世界が衰退するという危険を、確実に排除できるのである。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P303)

※ コンゴの人々は、彼らの大祭司チトメが自然死を迎えることになれば、世界は死滅し、もっぱら彼の力と功徳によってのみ維持されていた大地は、即座に消滅する、と信じていた。したがって彼が病に倒れたり死にそうに見えたりすれば、その後継者となる運命にある男は縄か棍棒を持って大祭司の家に入り、これを絞め殺すか殴り殺すのであった。メロエのエチオピア人の王たちは神として崇拝された。だが祭司たちは、そうすべきと判断すればいつでも、王に遣いを送り、死ぬことを命じ、その命令は神々の託宣であると主張できた。王たちはこの命令につねに従順であった。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P305)

(●筆者注) クロヴィスは、祭司たちの要求に従わず、逆に彼らを殺したのではないか。

【クローヴィスの改宗】 ただこのフランク王国の王様クローヴィスは「どうせならこの生き残ったローマ教会の教えに従ったほうが得だぞ」と考えた。このローマ教会の正式な教えをカトリック・・・・・・本当はアタナシウス派・・・・・・といいます。これに改宗した。

ここからフランク王国とローマ教会の仲が良くなります。ゲルマン人のフランク王国は、ローマ教会と手を組むことによって発展していくんです。

【聖像禁止令】 ただ忘れてならないことは、ヨーロッパの中心はもう一つの東ローマ帝国であったことです。そこにもまた別の教会があるんです。国も2つになっていたし、教会も2つになっていた。それぞれ教会の教えも違ってくるようになる。

西のローマ教会はゲルマン人にキリスト教を教えるときに、ゲルマン人は字も読めない野蛮人だと思っているから、キリストさんの像またはマリアさんの像を見せて「これを拝むと良いことがある」と言って教えていた。

日本人は仏像を拝むからそのことに違和感はないですけど、実は一神教の世界ではこんなことは絶対にしてはいけないんです。偶像つまり神様の像を彫ってはならない。人間の形を神様はしてない。それを拝むなんてとんでもない。そういう教えです。これは「モーセの十戒」に書いてあるもっとも基本的な教えです。

これを東ローマ帝国が黙って見ていられずに禁止令をだした。それが726年の聖像崇拝禁止令です。しかし、西のローマ教会は「そんなことをしたら、字が読めないゲルマン人に絵もみせられない。像も見せられない。そうなれば難しいキリスト教の教えを野蛮なゲルマン人に教えられない」と反発していく。

それで教会同士が、西と東で仲が悪くなっていくんです。西のローマ教会と東の東ローマ帝国の教会が対立するようになります。

この聖像禁止は、もともと1000年以上前の「モーセの十戒」にも定められていたものです。ということは、ローマ教会は最初からこの禁を破っていたのです。そしてそのことを問い詰められると、「何が悪いんだ」と開き直ったようにも取れます。私はキリスト教徒ではないから、聖像禁止が正しいのかどうかは分かりません。しかし歴史を見ると、一神教のルールは、はじめから聖像禁止なのです。

このようにキリスト教には、ご都合主義のところがあります。これを柔軟だととらえるか、二枚舌だととらえるか。キリスト教の難解さはこういうところにあります。これを悪用する人だって出てくるかも知れません。

そのことへの恐れから、少なくともイスラーム社会は・・・・・・イスラーム教も一神教です・・・・・・今も偶像崇拝を認めません。イスラーム教徒が神様の像を拝んでいるのを見たことはないでしょう。それが一神教の基本です。だから同じ一神教でも、キリスト教とイスラーム教は対立します。

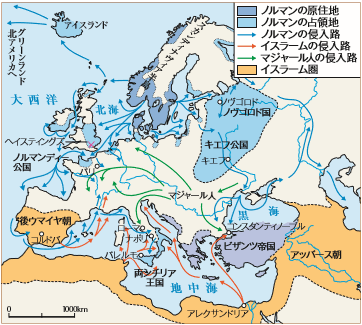

【ツール・ポワティエ間の戦い】 この時代の世界の中心はイスラーム世界です。前に言ったイスラーム帝国のウマイヤ朝は、昔のメソポタミアつまり今のイラクあたりを征服し、北アフリカに軍隊を広げて国がどんどん大きくなっています。

さらに地中海の西の出口のジブラルタル海峡を越えて、ヨーロッパに攻め込んできた。スペインからフランスに攻め込もうとする。

しかし、これ以上攻め込まれたらとても耐えられないということで、ゲルマン人のフランク王国は戦った。そしてイスラーム軍の侵攻をなんとか食い止めた。

その戦いが732年のツール・ポワチエ間の戦いです。これでヨーロッパはどうにか潰れずに済んだ。ゲルマン人の国のフランク王国がここで生き残りました。

もし負けていたらヨーロッパはキリスト教国ではなく、スペインのようにイスラーム教国になっていたと思います。しかし、このあとしばらくはヨーロッパは防戦一方で、イスラーム教徒の脅威におびえます。

続く。