【中国】

まず中国からいきます。どこから行くかは、エジプトから行ってもいいし、メソポタミアから行ってもいい。決まりはありません。教科書によっても違います。

※【仰韶文化】

※ 紀元前5000年頃からの仰韶文化では、人々は母系の家族で暮し、住居や墓葬にめだった差はなく、まだ強力なリーダーは出現していない。

紀元前4500年頃の紅山文化では、円形と方形の祭壇を備えた祭祀施設や、竜を図案にした玉器などが発見されており、祭祀を通じた地域統合が進みつつあった。

紀元前4000年頃から各地で父系による首長制の社会が形成されていった。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P87)

※【母系社会】

※ (アメリカ・インディアンのズニ族は)農業は男子の仕事で、親類の男たちがみんな集まり、順を追ってみなの畑を耕した。・・・・・・作るのは男性であるが、採れた物は女性の物と考えられた。・・・・・・畑も女の物であった。男は必要なら新しい畑を、いつでも焼きひらくことができるから、既成の畑は女にやっておけという考えであったらしい。・・・・・・過去においては狩猟が重要だったけれども、時がたつにつれて農業が中心になってきたものと思われる。しかし農作物がよくできない年は、狩猟が一時的に大切になった。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P148)

※ (アメリカ・インディアンのズニ族では)ヒツジは男性の物で父からむすこに伝えられた。これは畑が母からむすめへ伝えられたのと、大きな対照をなしていた。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P149)

※ (アメリカ・インディアンの)ズニ族の家系は女系中心であった。娘たちが結婚すると、その主人たちが移ってきて同じ家に住んだ。・・・・・・このため女性は生まれた家で一生をすごした。一軒の家にはまずおばあさんが住み、そのむすめさんたち、まごむすめたちが住み、これら女性のおむこさんたちが全部住み、その上に未婚の男子が住んでいた。時には一軒に住んでる人の数が、30人以上になることもあった。家は、畑と同じように女性の財産であったから、結婚した男性はよそ者扱いで、自分の家は生まれた家で、今住んでいるのは自分の家ではないという考えを持っていた。(アメリカ・インディアン 青木晴夫 講談社現代新書 P151)

※【竜山文化】

※ 紀元前3000年頃からの竜山文化では、大規模な城壁をもつ集落が建設されるようになり、大集落が周囲の小集落を従える形で秩序が形成されていった。

紀元前2000年頃に黄河中流域に栄えた竜山文化は二里頭文化へと発展する。この二里頭文化を継承して発展した二里崗文化が、殷前期の文化であり、黄河文明を生み出すのである。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P87)

※ ホー・ピンチは、仰韶時代の社会は母系制であったという。ところが、続く竜山時代には父系制へ移行し、祖先崇拝が支配的になっていった。(世界宗教史3 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P18)

【都市国家】 中国も、九州の吉野ヶ里遺跡と同じような都市国家から生まれてきます。ただ中国には漢字があって、都市国家と4文字で書かずに一文字で書きます。それを邑といいます。日本ではほとんど書かない字ですが、都市国家のことです。

吉野ヶ里遺跡と同じように回りに堀を巡らしたり、城壁を作ります。日本のお城もそうです。周りにはお堀があり城壁がある。そうやって敵から守るんです。それがだんだんと領地を広げて領域国家になる。

しかしギリシアのように、そうならない場合もあります。ギリシアは都市国家のままで広がりません。しかし中国は広げていきます。この違いがなぜなのか、まだ明確には分かりません。しかしこの違いは大事なことです。

※【原始民主政】

※ イコブセンという人は、メソポタミア文明の初期の時代に、「原始民主政」というものがあったという説をとなえました。それによるとシュメールの都市国家形成期には、民会と長老会とがあり、ふだんの政治は長老会の決定によっておこなわれましたが、国家全体の運命を左右するような決定の場合には、民会が招集されて議論がなされたといいます。民会は軍事上の義務を遂行する人々の集まりだということでありますから。ギリシアの市民、中国の国人の集会に相当します。のちに君主の権力が強くなると、オリエントでは民主政がなくなってしまいます。専制国家といっても、最初から君主の権力が大きかったと考えるのはおかしなことです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P65)

※ 君子権力が強化されるのは、こういう民衆の集落を権力の下に組織したときです。そういう一つの画期として、春秋時代の中頃、民衆が農村から都市の内部に移ったときがあげられます。こういう現象はギリシアでは集住(シノイキスモス)といい、ギリシアでも中国でも兵制改革が原因で、民衆が軍隊の中核になり、歩兵として集団で戦うようになったのがきっかけです(それまでは支配層が戦車を馬にひかせて戦っていたのです)。これから民衆が政治上重要になり、ギリシアでは民主政が進むのですが、中国では都市を支配していた君主が民衆の軍隊を掌握し、君主権力が強化されて乱世を勝ち抜くようになります。これが東洋と西洋とのわかれめだともいえます。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P66)

※ 民衆の無権利の上に立つ専制政治などというものは存在しないのです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P75)

【殷】

まず最初の国家についてです。その領域を図で確認してください。今の中国は北はモンゴル高原の南まで、西はテンシャン山脈まで、これ全部が中国ですけれども、最初の国家はもっと小さいです。

これを殷といいます。紀元前1600年ぐらいにできます。この殷の成立については詳しいことは分かりませんが、例えば、このあとでいうメソポタミアの国家成立の事情と比べると、メソポタミアでは都市国家同士の絶え間ない戦争が繰り返されたのに対し、中国ではそれほど戦争のにおいを感じません。もっと平和的に国家形成がなされたというか、戦争以外の方法を通じて国家形成が進んでいったような印象を受けます。その方法とは祭祀を通じての国家形成です。神様を統合することや、神様を秩序づけることによる国家形成です。

私の印象としては、「国家形成=戦争」というイメージに縛られすぎると、逆に歴史のとらえ方を狭くすることにつながるように思います。

ちょっと先のことを言いますが、それを滅ぼして、新しい国家にしていくのが・・・・・・今度はもうちょっと広がって・・・・・・これが周です。殷と周という国ができる。このことを見ていきます。

中国は広くて目印がないから、山とか湖とか川とかは頭に入れておかないと、場所がどこだったかわからなくなります。

▼殷と周の勢力範囲

最初の国は殷です。紀元前1600年頃から紀元前1050年頃まで。これももともとは都市国家です。といっても村の大きなものです。これを中国では邑といいます。

この殷の後期の都として殷墟があります。首都は何度か変わったようです。ここは宗廟と墓地が設けられた場所であり、都はその近くにあったといわれています。

中国世界遺産 殷墟1 2014.6.27

※ 殷後期の王都と考えられている殷墟は、実際のところ宗廟(そうびょう)と墓地を中心とした地であり、城壁は未発見のままである。(世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇・平勢隆郎 P83)

ヨーロッパでは中世まで王の宮廷は絶えず変わっていて、後でいいますが神聖ローマ皇帝の戴冠を受けた10世紀のオットー大帝の宮廷はいつも移動しています。こういうのを移動宮廷といいます。

それに比べたら、中国は次の周の時代には固定した首都を定めます。王様はそこから動きません。これは安定した統治組織がないとできないことです。

【ラストエンペラー】 末代皇帝,1,登基

【神権政治】 王になってグループをまとめていくときに、この時代には、神様と繋がりがあるのは当たり前です。「神様と繋がって何がおもしろいか、くだらない」と言ってしまうと古代史はわからないです。

日本でも、江戸時代まで政治のことを「まつりごと」と言っていたぐらいです。これを神権政治といいます。「オレは神様に近づく能力がある」、そういうことを王はアピールしていく。

そしてその宗教的権威によって、自分の言葉で従わせる場合もあるし、「俺は神のお告げを聞いた」と言って納得させる場合もある。その納得させるやり方が、いろんな占いです。だから占いの技術が発達します。

当たる時もあれば、当たらない時もある訳ですが、当たらないときは王は責任を取らされて殺されたりする。危険な仕事です。政治家になっていい加減なことをやっていると命を取られます。これは今も昔も変わりません。

そういう危機感の中で、頭のいい王は占いに見せかけて、自分の考えを神のお告げに託して言ったりするわけです。

その占いの証拠として甲骨文字があります。この時代には紙がありません。文字はあるけど紙がないから、それを何に書くか。それが動物の骨、それから亀の甲羅などです。そういうものに刃先のとがったようなものでこすりつけて、文字を刻んでいく。

この当時は絵みたいな変な文字ですけども、これが我々が使う文字のルーツ、つまり漢字になっていく。これを甲骨文字といいます。亀の「甲羅」や動物の「骨」に書かれた文字のことです。これが漢字のもとです。

なぜ記録を残すのか。証拠を残しておくためです。もし占いどおりの結果が出なかったら、王も責任を問われます。雨乞いをしたのに雨が降らなかったら、王は責任を問われます。交代させられるだけでは済まなかったかも知れません。だから王も必死です。

※ 殷王朝の王位は、いくつかの族集団から交互に選出された王によって継承され、資料に見える形としては兄弟相続が主流であるかのように記されている。これに対して、西周の王位は、資料に見える形としては、直系の子孫を重視して継承されている。王を選出する族集団それぞれは、王を継承する資格のある血統が存在し、それが殷の場合には複数、周の場合には単数もしくはそれに近いものだったことの反映である。(世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇・平勢隆郎 P83)

※ 甲骨文字のしめすところによりますと、殷王は甲骨を焼いて神の意志を卜い、それによって行動を決定しました。殷王は神にかわって政治をおこない、人々も神を信じてそれに服するのですから、その権力は強大に見えるのです。このようなシステムを神権政治と申します。・・・・・・殷は親族ないし数氏族の連合政権ということになりますから、王が強大な世俗的権力をふるったということはいえません。・・・・・・種族を異にするいろいろな勢力が殷の周囲にいて、殷の連合政権に服属したり、戦争をしていたということになります。・・・・・・殷の次の周になりますと、以前からの諸国家・諸種族が各地にいるわけですけれども、その間に一族を配置して領土を与え、国家をつくらせます。これがいわゆる封建制度です。殷では支配氏族はみんな都に住んでおり、交替で位につきました。そこが殷と周の違いです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P40)

※【祖先神と天】

※ (殷の)武丁の時代には、祖先の祀りは盛んにとり行われたけれども、祀りの日どりについてはそのつど卜いによって決められていたから、月次祭のような一定の祭祀日程表はまだ存在していなかったわけである。ところがこれが新派になると、先王と先ピ(先王の妻)の祭日と五種類の祀りとが、整然とした順序によってとり行われているのである。(世界の歴史3 中国のあけぼの 貝塚茂樹 河出書房新社 P91)

※ 中国では・・・・・・祖先の位牌を安置する建物を宗廟といい、宗廟に謁する儀礼を謁廟(えつびょう)という。・・・・・・秦から漢初にかけては、皇帝が宗廟で即位する宗廟即位が原則であった。(天皇と王権を考える1 金子修一 岩波書店 P168)

※ 帝(という神)は至上神の地位にとどまる。他の神々は、王家の祖先と同様に、帝に従うのである。帝をとりなすことができるのは、王家の祖先だけである。また、王だけが祖先と交渉できるのは、王が「比類のない人間」だからである。君主は祖先の助けを借りて、その権威を強化する。殷王朝の支配は、祖先の呪術・宗教的な力に対する信仰によって正当化された。・・・・・・

一部の学者が説くように、貴族の支配層が祖先崇拝を重要視し、そのためにしだいに他の社会階層にも受けいれられていったと考えるのは正しくない。祖先崇拝は、新石器時代には充分に根づいていて、一般化していたからである。・・・・・・農耕が始まったときから、祖先崇拝は(人間と宇宙との循環の概念をもとに構造化された)農耕民の宗教システムの本質的な部分を構成することとなった。この太古の崇拝に政治的な機能が与えられたのは、帝を始祖とする王が卓越した地位を得ていたからである。

王は2種類の犠牲を捧げた。祖先に対するものと、帝や他の神々に対するものである。(世界宗教史3 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P21)

※ 自然物を神格化した自然神としての「上帝」について検討する。上帝には(1)自然を支配する力、(2)人事に禍福を降ろす力、がある。(世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇他 中央公論社 P90)

※ 殷王は占い師の集団を率い、獣骨や亀の腹甲を裏から熱して表に入る亀裂で宇宙の支配者である「天」の意思を占いながら政治を行った。(早わかり東洋史 宮崎正勝 日本実業出版社 P25)

※ 帝事は、主神として上帝を祭祀するほか、・・・・・・祖神を上帝に配して祭った。(世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇他 中央公論社 P92)

この甲骨文字によって「先王に対する祭祀が整然とした定制のもとに行われていた」(世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇・平勢隆郎 P89)ことがわかります。ここで王に宗教的権威を与えるのは血統の信仰による祖先神なのです。日本流にいえば「ご先祖様」です。中国では血縁集団が非常に大きな力をもっています。

【邑の連合】 ギリシャでは都市国家同士がずっと戦争していくだけで大きな国家はつくられませんが、中国は戦うことよりも有力な都市国家が互いに連合して、手を握ることに成功していきます。「オレの子分になってくれれば、あとは任せるよ」という感じです。

連合した邑はそのまま生き残っていきます。王も生き残ります。王が拝んでいた神様も生き残ります。連合した新しい国家の王は、他の地方の神様を拝むことを禁止しませんから、国内にいくつもの神様が生き残っていきます。だから多神教です。

※ 原始社会にあっては闘争が絶えず繰り返され、また武力的な統一によって、国が形成せられてきたことを説いているが、私はそれのみで国家が統一されていったとは思わない。むしろ戦争によらずして社会の拡大が見られていった場合も多いかと思う。(開拓の歴史 宮本常一 未来社 P80)

※ 神話を合理化する際に、例えば日本では、日本書紀のように、大和朝廷による統一を正当化するために、異部族の神々を、血統的な関係に組み入れている。これに対して中国では、各部族の祖神を、古代統一帝国の帝王の臣下の関係に組み入れているのである。(世界の歴史3 中国のあけぼの 貝塚茂樹 河出書房新社 P45)

※ 大和朝廷の国家統一には今一つの変わった方法が採られている。「古事記」や「日本書紀」の記すところによると、天皇や皇子はしばしば地方を巡幸し、その間に地方豪族の娘と婚を通じている。 「日本書紀」の記事は崇神天皇のころから史実に近いとみられているが、皇后および妃の出身が地方豪族の家である場合が多いのは注目に値する。かくて一種の婚姻政策によって国家の主権が確立していっていることの中にも、稲作を中心にした農業国家のあり方を見ることができる。(開拓の歴史 宮本常一 未来社 P82)

※ (日本では)もともと国司・郡司による民衆支配のあり方は、武力を保持してはいたものの、平時にむきだしの武力を用いて強圧的支配を行うわけではなく、祭祀・勧農や民衆強化といった儒教的徳治主義や国家の公共性を強調した行政的・制度的・儀礼的な統治がめざされたのであった。(日本史リブレット8 古代の地方官衙と社会 佐藤信 山川出版社 P22)

※ (日本では)国司によって国内の在地の神々への神拝や奉幣が行われることも、国司による国内神拝、国司奉幣として知られる。・・・・・・院政期に因幡守であった平時範があわただしく因幡国内の諸神社を神拝してまわったようすが彼の日記「時範記」に記されている。(日本史リブレット8 古代の地方官衙と社会 佐藤信 山川出版社 P28)

ここがヨーロッパと違うところです。ヨーロッパの都市国家は連合するのではなく征服していきます。そして負けた王を殺します。人々は奴隷にされます。それとともに彼らが拝んでいた神様も滅びます。だから一神教になります。

それに対して殷は最初は「邑」の連合体です。「仲間になろう」と言って友達になり、グループ作りに成功します。その邑のグループが国といえば国なんです。それが殷です。

その王様はそのリーダーで、そのリーダーはもともと邑の支配者のままで、そして村連合のリーダーとなります。緩やかな連合の王という感じです。

【周】

こういう政治が約500~600年続いた後に、西の方から、どうもこれは農耕民ではなくてパカパカ馬に乗るような、牛を追うような、羊を追うような人たちがやってくる。

中国は農耕社会だけではなく、真ん中は農耕社会ですけど、その北方にモンゴルがあるように、その周辺は農耕地帯じゃない。水が足らずに乾いています。そこにいるのは遊牧民です。その遊牧民の影響を中国はつねに受けています。

※ 天に至高神が存在するという考え方は、中央アジアの牧畜民からきているとする説が一般的である。(早わかり東洋史 宮崎正勝 日本実業出版社 P30)

※ 黄土高原には薫育とか昆夷などという荒っぽい遊牧民がいて、周族の部落は、ときどきかれらの襲撃を受け略奪されていた。そこで周族はヒンという地にうつり、古公亶父の時代にはまた渭水の上流にある、岐山のふもとの周原にうつった。こうして遊牧民たちのわざわいから逃れると、ようやく自分たちの都市国家の建設にはげんだのである(世界の歴史3 中国のあけぼの 貝塚茂樹 河出書房新社 P114)

東からではなく、西方からやって来た民族・・・・・・このときにはすでに農耕民化していたようですが・・・・・・彼らが殷と戦って新しい国を立てた。紀元前1050年頃です。これが周です。首都は鎬京という。前に言ったようにここで移動宮廷の段階を早くも脱しているわけです。でも中国の都は国が変わるごとに名前を変えます。800年後の漢の時代には長安になります。これとほぼ同じ場所です。今は西安という都市になっています。現代の沿岸部が発達している中国から見るとかなり西の方です。黄河が流れている。分流の渭水がある。そのほとりです。黄河を目印にとらえてください。江戸も政権が変われば東京に名前が変わる、それといっしょです。

ここもやはり邑の連合体をつくる。邑が喧嘩しないで、手を組んでグループになる。もちろんプレッシャーはあったでしょうけど。大きな村連合だと思ってください。

※【シベリアのブリヤート】

※ すべてのモンゴルと変わりなく、ブリヤートも16世紀までシャーマンの宗教を信じていた。けれども、彼らのシャーマニズムは、シベリア社会のなかでも、かなり込み入った形をとり入れていた。と言うのは、彼らは自然現象を体現する精霊を崇めただけでなく、99人の神と、多数の祖先とその子孫から構成された複雑な神々の世界を持っていった。・・・・・・シャーマンを信じるすべてのモンゴルと同じく、ブリヤートの宗教的行事の中で中心的な儀式は、天の神テングリへの血の犠牲で、馬を殺して、その皮を高い棒に吊るすのであった。チンギス汗も知っていたこのシャーマニズムは16世紀後半まで存続したが、その後チベットから伝来した仏教が、モンゴルの間に急速に広まった。けれどもブリヤートは、次の世紀になるまで、部族の宗教を捨てなかった。実際、主にバイカル湖東で暮らしていた人々がその当時仏教を採用したが、森にいた西のブリヤートは、シャーマニズムのままであった。(シベリア先住民の歴史 ジェームズ・フォーシス 彩流社 P103)

※ ブリヤートは、ほとんどのシベリア先住民族よりも人口が多く、17世紀には少なくとも三万人いた。彼らの社会組織も、かなり高度に発展していた。氏族の首長(汗、タイシ)は世襲の貴族制度を形成し、一般の氏族成員に相当の権力をふるっていた。家畜の群れを所有する富裕階級が、特に東ブリヤートに存在した。とは言え、牧草と草地の権利は共同体に属し、相互扶助の氏族制度が機能していた。既に17世紀に、伝統的な部族的体質を多くとどめていた西ブリヤートと、中央モンゴルと密接な関係を持ち、ある種の封建制度へと歩み出していたバイカル湖東のブリヤートとの間に、社会構造上差異が発達していた。けれども西側においてさえも、首長は権力を行使し、隣の部族を支配下に置いて、彼らから貢納を強請していた。ブリヤートの首長たちも、戦争のために武装した兵を供給するように、臣民に要求していた。(シベリア先住民の歴史 ジェームズ・フォーシス 彩流社 P104)

※【天】

※ アルタイ系諸民族の神々のうち、もっとも有名かつ重要なのは、テングリである。・・・・・・テングリという語は「神」および「天」を意味し、トルコ語、モンゴル語の語彙に属している。・・・・・・この名称は、アルタイ系の人々が自分たちの神々、また至高神を指すために用いてきたものである。・・・・・・この語は、偉大な天空神をあらわすものとして、前2世紀の匈奴人において確認されている。・・・・・・宇宙の秩序は、したかってまた世界や社会の成り立ちや人間の運命は、テングリに依存している。したがって、いかなる支配者も天からの信任を受けねばならない。オルホン河畔の碑文にはこのようにある。「我が父をカガンの位に挙げたまいしテングリ・・・・・・帝国を授けたもうテングリ、このテングリが我れをまたカガンの位につけたもう・・・・・・」。カガンとは実際に天の息子の意味で、中国の例に倣っている。君主とは、なる神の派遣者、ないし代理者なのである。(世界宗教史5 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P27)

※ 前1028年に、殷の最後の王が、周公によって征服された。有名な宣言文において、周公は、腐敗し、憎むべき支配者を滅ぼせという天の神からの命令によって、王に対する叛乱を正当化している。これが、名高い「天命」の教義の最初の表明なのである。(世界宗教史3 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P23)

※ 「天」が「帝」の別称や天神の意味として用いられた例は西周金文になって出現する。・・・・・・殷の上帝が、周で天と表現されるにいたった。(世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇他 中央公論社 P92)

【封建制】 最初は、それぞれの邑は自分の土地を支配しています。村連合のリーダーである王もそのことを認めます。ここでも「オレの子分になってくれれば、あとは任せると」という感じです。

しかしそれがだんだんと土地によって結びついた国家連合、つまり封建制に変わります。封筒の「封」ですけれど、この字の左側は土ふたつです。意味は土地なんです。この封建制度というのは、農業社会は土地がまず第一の社会です。封建制度という言葉は日本にもでてくるし、ヨーロッパにもでてきます。

しかしそれが同じかというと中国の封建制は特徴があって、とにかく血縁が強い。特に父方の。母方はそうでもないけど、父方の血縁が強い。

【血縁】 今の中国人は海外への移民が多いです。例えば、宋さんという中国人がアメリカのニューヨークに出稼ぎに行って、そこで店長から皿洗いに雇われたとします。

そしたらそこの店長がたまたま中国人で、名前を聞いたら同じ宋さんで、出身地域も同じ一族というのがわかれば、その瞬間に今まで会ったこともなかった二人が突然、家族づきあいをしだす。「俺たちは同じ一族なんだ、他人じゃないんだ」と。そういう繋がりがある。それを宗族といいます。

こういうつながりが今でも非常に強い。だから宗族の中から1人偉い政府の高官とか大臣がでたら、見たこともないような親戚が集まって、「仕事ちょうだい」と頼みに来る。そういうマイナスの面もでてくる。それでも断れない。それが社会の基盤になっているからです。血のつながりを重視して、一族をまず大事にする。

その裏には宗教性があります。一族の誰かが死んだら祀る。父親が死んだらそれを祀って、息子が丁寧に墓参りをして祖先祭祀を行う。そういう宗教性があります。

※ (周王朝では)祖先崇拝に関しては、殷の時代に確立された構造がおおむねそのままひき継がれた。甕棺の家は位牌にとってかわられ、息子の手によって祖廟に安置されることになる。年に4回、かなり複雑な儀礼が挙行され、肉料理や穀物や飲物を捧げて、祖先の霊魂をよびだした。家族のだれかひとりがその霊魂を体現することになるが、たいていは死者の孫にあたる男の子の役目で、その子は供物の分け前にあずかった。(世界宗教史3 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P24)

ただメソポタミアのような高くて大きなの神殿のようなものは発生しない。代わりに宗廟というご先祖のお墓のようなものが発達する。

この宗族は、目にはなかなか見えないですが、今も中国の社会の基礎を成しています。

ここで大事なのは、一族のご先祖様を祭る儀式は・・・・・・これは女はできないです・・・・・・男しかできないという決まりがある。これは日本の相撲界で「土俵には男しか上がれない」のと似た感覚です。

ご先祖様を祀るのは「男によってしか祀れない」という考え方は定着しているし、長男が相続して祖先の祭祀、つまり日本でいえば供養を行う。この強さは日本の比じゃない。何百人も呼んで大々的にやる。

※ 王・諸侯から士にいたる支配階級の秩序をささえていたのは同族関係である。それぞれの邑では血統を同じくする親族が、本家の家長を中心に集会して祖先を祭り、青銅の祭器をならべて団結を誓った。祖先を同じくする男系親族がつくる組織を宗族、その決まりを宗法という。それは、長男が相続して祖先の祭りをつかさどること、族外婚のしきたりをまもること、本家と分家とのあいだの身分の秩序を重んずること、などである。(高校教科書 新世界史 B 柴田三千雄他 山川出版社 P69)

【夫婦別姓】 こういう一族の血の繋がりの濃さがあるから、中国人の姓は不変です。

男はあまり意識しないかも知れないけれども、多くの場合、日本では女性Aさんが男性Bさんと結婚したら、AさんはBに姓が変わる。でも中国人は変わらない。

A姓で生まれた女性は、男性Bさんと結婚しようが誰と結婚しようが、一生死ぬまでAさんのままです。これが夫婦別姓です。そして死ぬまで、生まれたA一族の一員である権利を保有します。

いまも「日本でも夫婦別姓を認めよう」という話があります。でも日本の場合、女性Aさんは結婚してBさんになれば、自分の身分もBさん一族になれるんです。

夫婦別姓の場合、結婚した女性が姓をAのままで変えないということは、男性Bさんと結婚しても自分が所属する一族はA一族のままで、Bさん一族の集会があったときも、Aを名乗っているお嫁さんはB一族ではないから、B一族の会議には入れてもらえないのです。

つまり「よそ者扱い」なんです。何の権利もありません。

その代わり実家のA一族に対しては様々な権利を引き続き持っている。だから夫婦別姓なんです。それはそれで理屈は通っている。夫婦別姓とはそういう社会制度なのです。

「結婚してもA姓を変えず夫婦別姓のままでありながら、結婚したら結婚相手の男性B一族になってその権利をもらう」、そんな都合の良い社会があるのかどうか。

中国はそんな都合の良い社会ではありません。夫婦別姓の裏には、どこまでも生まれ育った一族に対する権利と責任があります。強い血縁意識があります。

相続にしてもAさんと結婚してたからと言って、A一族の財産はもらえません。結婚相手は一族にとってはあくまで外部から来た部外者であって、「よそ者」なのです。

夫婦別姓にするには、そういう社会制度から作りかえなければならないことです。日本人が本当にそのことを望んでいるのならいいのですが、私にはそうは思えません。表面上の良いところだけを見ているような気がします。

そこは一族の団結が固い代わりに、他の一族の者がその中に入ることを許さない社会であって、その中で権利と責任が完結している社会なのです。権利だけ見ていると、ものの両面が分からなくなります。

日本の夫婦別姓は、血縁よりも個人を重視する考え方です。しかし本来の中国の夫婦別姓は、個人よりも血縁を重視する考えです。そのことを理解していない人が日本人には多いのです。

そういう夫婦別姓の社会からは、日本にはないいろいろな問題が起こります。政治に対してもです。

【宗族】 周の封建制はこの血縁組織つまり宗族と結びついています。地方の土地の支配者は、この宗族の中から任命します。一族の者が一番信用できるからです。

だから血縁者を諸侯にする。諸侯とは日本の大名みたいなものです。例えば、私が王であれば、私の弟を県知事に任命する。そして任命した以上はその領地の支配は弟に任せる。

ただ一つ、「私が敵から攻められた時には、弟は軍隊率いて応援しなければならない」、これが条件です。軍隊を引いて戦う義務と、土地からの富をもらえる権利とが、交換条件になっています。これが周の時代の封建制です。

しかしこれは私と弟が生きている間だけの関係であれば、非常に信頼関係が強い結びつきなんですが、欠点が1つあります。

私が死んで弟も死んでしまって、その息子たちの代に時代が変わっていくとだんだん結びつきが弱くなることです。その後また30年経って孫の代になっていくと、孫同士は顔もみたこともない遠い親戚になっていきます。「誰だあれ、知るものか」、そういうふうに信頼関係がなくなっていく。

それを防ぐために壮大な祖先祭祀を行うわけですが、それにも限界があります。だから時間が経つと信頼関係が崩れ、それで国が長くもたない。国が崩壊する。そういう欠点があります。

【儒教】 中国では昔も今も、結婚しても女性が姓を変えない夫婦別姓です。このように中国では父方、つまり男の血統が強い社会です。

これは論理上は女方の血筋で行ってもいいのですが・・・・・・実際にそういう女系社会も世の中にはまれにありますが・・・・・・中国は男系社会なんです。

日本も男が強い社会だと言われます。しかし日本は養子もできるし、男系・女系が混合している面もあります。男が相続することが多いだけで、女性が相続しても悪いことはありません。ただそれにともなう義務は果たさなければなりません。しかし中国では男系の血縁関係が非常に重視されて、この考え方が中国独自の宗教にもなります。

中国で生まれた宗教は仏教ではありません。儒教です。儒教についてはあとでいいますが、儒教は血縁関係を非常に大事します。

そういう血縁の強い社会組織だから、それに基づいた宗教が生まれるんです。両者は繋がっています。開祖の孔子が勝手に考えたんじゃない。その社会的背景があるんだということです。

【東周】

その周は200~300年で一旦、西からやって来た遊牧民に攻撃されます。攻撃してきたのは犬戎といいます。名前だけわかっている民族です。

もっともこれも中国人が勝手に名づけた名前で本当の発音は分かりません。「犬ヤロウ」みたいな意味で、相手を蔑んだ言い方です。こういうことを中国人は良くやります。ただこの民族は漢民族ではない。中国語を話す民族ではありません。また農耕民ではなく、遊牧民だといわれます。このような農耕民と遊牧民との対立関係はこのあとの中国の歴史をずっと貫くものです。

それで攻撃された周は東に引っ越した。国は小さくなって東にずれる。東にずれたからこれを東周という。前770年、都を洛邑に移します。ここはあとで洛陽という名前に変わります。

【混血】 東周の時代は約500年ぐらい続きます。入ってきた犬戎はその後どうなったか分かりません。

多分中国人のほうが人口が多いから、その中に混血していって子孫は中国人として生きていったのでしょう。彼らが中国を支配したわけではありません。中国は広大で、異民族を吸収してしまうところがあります。

これで終わります。ではまた。

【春秋時代】

そのあとの約300年間を春秋時代といいます。東周が成立した紀元前770年から紀元前403年までです。この時代は周王は滅びはしませんが、王の家来たちがだんだん強くなってくる時代です。最終的に五人が強くなるから春秋の五覇といいます。全国制覇の「覇」です。

春秋の五覇という5つの国、5つの家来たちの国が強くなった。5つの国というのは、斉・秦・楚・呉・越という国です。それでも周の王室の家来という考えは維持されていた。

この時代に鉄製農具が使われ出し、農地の深耕が可能になります。それによって農業生産力が高まります。それを支えるのが村々の小農です。小農というのは小規模な自作農のことです。「なんだ小農か」ではなくて、自立できる農民が生まれたことが大事なのです。しっかりした家族制度ができて、しっかりした農業ができるようになります。農業は技術です。そういう技術を持った家族というのは、家族のレベルの高さを示します。

決して大土地所有制度が中国の農業生産力の向上を生んだのではありません。各地で自立した小農たちが中国の農業生産の室の高さを生んだのです。中国の家族制度の裏には強い父系血縁で結びついた宗族があります。ここで中国はそのような血縁組織を背景に、小農を基礎とする社会が成立したのです。

だから彼らを怒らせると国が潰れます。中国で国が潰れるとき何が起こるか。決まって農民反乱が起こります。本当にこれが何回も起こります。

※ 小農民が多いことは、古代から中国史を通ずる特性です。古代の自作小農民は村落内の共同体規制を受けながら生活していました。はじめその共同体規制は豪族によって左右された場合が多かったようですが、北朝・隋唐では均田制が施行され、共同体の機能が国家の手にわたり、小農民は国家の保護をうけるようになりました。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P230)

【戦国時代】

次は戦国時代です。名前からして物々しい。この時代になると、「王なんか知ったことか」という感じです。力で争う時代になる。彼らを戦国の七雄という。紀元前403年から200年ぐらい続きます。紀元前221年までです。

中国には国の名前は1文字で書く慣例があります。そのなかではじめて中国を統一していくのは、一番西のはずれにあった秦です。一番弱小だったんですけどね。

【天命】 秦に行く前に戦国時代のことを見ていきます。戦国時代にはどういった王権の考え方があったか。

王となるには「天が認めた」という形を取ります。「なんだあいつ、ヤクザみたいだ」、そんな人は王にはなれない。人間的に立派でないと天は認めない。武力だけではダメなんです。日本にもこの考え方があって、お天道様というのはこの天命に近い。「お天道様が見てるぞ」とか言うでしょう。

その天命を受けたものが天子です。武力にまかせて、または金の力だけで成り上がりであっても王ではない。それは「単なる成り上がりだ」という考え方です。

※ 戦国時代には、伝統的血統をほこった一族にかわって、成り上がり者が台頭し、王を称するにいたった。王は、従来血統をほこる頂点であった。ところが、彼ら成り上がり者は血統をほこることができない。このいかんともしがたい弱みを抱えつつ、当時の政権を支える世論を納得させるには、「正統とはなにか」について、新たな理論を用意する必要に迫られたのであった。

彼らは、みずからに王たるの徳が備わっている、ということを示すことで、王としての正統化をはたそうとした。 (世界の歴史2 中華文明の誕生 尾形勇・平勢隆郎 中央公論社 P28)

王になるためには、権力プラス徳が必要です。「徳」という考えかたが出てきます。「人徳がある」とか聞いたことないですか。「徳のある人だ」とか、「あの人は人徳がある」とか言われるのはものすごい褒め言葉です。

それが備わって初めて天命を受けたということが認められていく社会です。日本もその影響を受けています。

※ 郊祀と宗廟。この二つは後漢以後の歴代王朝でも王権を支える二つの儀礼として特別に重んじられることになる。(世界史リブレット68 東アジアの儒教と礼 小島毅 山川出版社 P21)

※ 新しく皇帝が即位すると、郊祀と宗廟で自ら天帝と祖先との双方に、挨拶の祭祀を執りおこなう。この二つは質的に異なるもので、皇帝権威の二重性を示していた。すなわち、天帝は彼に天子として地上統治の正当性を賦与する存在であり、祖先は家産的に君子としての地位を彼に嗣がせた存在であった。(世界史リブレット68 東アジアの儒教と礼 小島毅 山川出版社 P29)

(●筆者注) 宗廟が先にあった。新の王莽のときに郊祀が加わる。

【貨幣】 中国では、すでにこの時代にお金なるものが出てきます。それまで各地方がバラバラに発行していたものを最初に統一しようとした国が、戦国の七雄の中では一番西のはずれにあった田舎の国、秦です。これが最初の統一国家をつくっていきます。

お金を統一しようとして、秦が決めたお金を半両銭という。ここからお金の統一事業がまず始まっていく。その結果、その国の国家の統一事業に成功していきます。ただこのあたりの因果関係はまだよく分かっていなません。ただお金は要注意です。

※ コインは、小アジアで生み出された「刻印貨幣」と、中国で生み出された「鋳造貨幣」の二つのグループに大別される。前者は金または銀という貴金属の価値を保証する刻印を支配者が刻んだお金であり、多くの文明がそうした立場に立つ。後者は青銅、銅などを地金とし、さほど価値を持たない素材を、神の代理人とされる皇帝の権威によって価値づけたお金であり、抽象度が高い。前者は交易の中で作られたお金、後者は政治的に作られたお金とみなされる。中国のお金は、統治者の信用に依存する。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P26)

この時代の中国を支配したのが戦国の七雄です。斉・楚・秦・燕・韓・魏・趙の七雄です。七雄の一番西のはずれ、これが秦です。一番はずれの一番勝ちそうにない国が勝っていく。その秦がいち早くやっていたのが通貨の統一です。

中国は西に行くほど雨が降らずに乾いていきます。農耕には適さないのです。ということは牧畜の要素が強くなります。この秦もそういう国だったと考えられます。

※ 春秋戦国時代に都市が成長して商業が盛んになると、各都市の商人が取引を円滑にするために地方ごとに刀、クワなどの形の異なる青銅製のお金を発行し、秦の統一とともに皇帝の権威・権力とお金が結びつけられた。中国ではお金の価値については政府が責任を持ったが、実際にコインを鋳造したのは地方であり、時代によっては有力な私人だった。そのために偽造されたお金が多く出回ることになった。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P28)

▼戦国時代の中国

【万里の長城】 中国は農耕民ですけれど、その北方には遊牧民がいます。この時代は匈奴ですけど、これが名前をコロコロ変えていきます。遊牧民という実体は変わらないけど、時代によって部族の名前がコロコロ変わっていきます。

中国史は、実はこの遊牧民と農耕民の争いなんです。それでグジャグジャになっていく。彼らの侵入をどうにか防ごうとした痕跡が、人工衛星から唯一肉眼で見える建造物です。これが万里の長城です。この時代にはまだ各地の国ごとにつくっています。今の万里の長城のルーツはこの時代にあります。目的は一貫している。匈奴対策つまり遊牧民対策です。

そういう中国で戦国時代から現れてくるのが、国家を統一するためには同じ考えで国を統一するという作業です。

【諸子百家】 思想なんて役に立たないではない。ある考え方をみんな共有できた時に国が固まっていく。この時代にはいろんな考え方が出てくる。その中でナンバーワン思想になっていくのが儒教です。仏教ではありません。

勘違いの1点目、「日本の仏教は日本思想である」、これは基本的な間違いです。

次の勘違い。「仏教は中国思想だ」、これも間違いです。仏教はインド思想です。儒教と仏教は中国では対立する思想です。

【儒教】 中国思想は儒教です。国語の漢文で扱う「論語」は孔子という人の教えです。ここに国の統一につながる考え方が現れます。

1番わかりやすいのが、天下を平和にするためには、まず「修身」です。これは各人が努力して身を修め、一人前になるということです。

次は「家」です。「身を修め、家をととのえ、国を治めれば、おのずから、天下は平らになる」。「修身、斉家、治国、平天下」という考え方です。ポイントは家です。

儒教の核には「孝」があります。親孝行の「孝」です。これは日本にも定着しています。「親を敬う。生きている親だけではなく、死んだ親まで敬う」。そうすると何になるか。これが祖先崇拝です。

この考え方は日本人にも非常に近い。一回忌、三回忌、7回忌、13回忌、25回忌、33回忌、50回忌で「弔い上げ」とか日本人は祖先の供養をします。50回忌まで行うのは、すでに孫の代です。私も何度か親戚の法事の50回忌に出席したことがあるけど、少なくとも50歳以上でないと故人のことは知らないんです。40代ではまだ生まれてないから。

親を大切にして「生きている親だけではなく、親が死んでもその親を敬う」。それが「孝」です。これが家族道徳の基本になる。「家族がしっかりしていれば、国がしっかりし、天下は平和になる」という考え方です。ここでは社会の核は家です。

※ 孔子は、親に対する「孝」といったもっとも身近な家族道徳を社会秩序の基本においた。(高校教科書 詳説世界史B 木村靖二他 山川出版社 P70)

ヨーロッパではちょっと違う。中国に比べればヨーロッパの家族関係は希薄です。逆に個人重視です。

中国では「家族」が「国」までつながっていく、という考え方があります。

儒教の底には、「親が死んだ後まで敬う」という宗教観があります。だから祖先崇拝が強いのです。それがさっき言った、家族意識、血縁意識、一族意識を生んでいきます。

祖先崇拝は日本人にもわかりやすい。簡単にいうと墓参りですよ。これをもっと大々的に行うのです。父方の一族で構成される「宗族」というのがあって、50~60人、場合によっては100人超えて盛大に祖先の法事を行う。

ただこの祖先崇拝をするときの条件は、赤の他人がやってはダメなんです。これは血を受け継いだ直系の子孫の仕事なんです。それも男の子孫でなければならない。娘はダメです。男の仕事です。そうでないと祖先の御霊は喜ばない。祖先の霊を呼び戻すことができない。

「ホントですか」と聞かないでください。「ホントかどうか」という話をしていません。「中国人はそう信じてきた。そしてこれが社会を動かすエネルギーにまで高まってきた」ということを言っています。

※ 祖先の魂を呼び戻す行為の主催者は子孫 中国人は、生きて在る親に対してだけではなくて、死せる親に対してつくすことをも孝としたのである。すなわち具体的には、親の命日に、親の魂を霊界から呼び戻す行為を行う。いわゆる招魂儀礼である。これを職業的に行っていたのが、原儒というシャーマン集団であり、孔子の母は、この集団の出身であると考えられる。そうなると、このように祖先の魂を呼び戻す行為の主催者が必要となる。誰がそれを担当するのかといえば、子孫以外にしてくれる者はいない。(「論語」を読む 加地伸行 講談社現代新書 p77)

「このことを守っていれば、自分もいずれは死んでご先祖様になっても、ちゃんと祀ってもらえる」という安心感になる。これが「死に対する不安」を解消してくれる。「ちゃんと祀ってもらえる」という安心感につながります。「祀られない魂は成仏できない。祀られて初めて、あの世へ行ける」という信仰です。

現代人はそうは思わないかも知れないけれど、昔はそうではない。そのことを軽く見ると歴史は分かりません。歴史は小説と同じです。登場人物の気持ちにならないと面白くない。

【霊魂】 エジプトの古代人を見ても、死んだあとの世界のためにどれだけのエネルギーを費やしたか。そのことを示すのがピラミッドです。

今のブルドーザーやトラックを持ってきても、あれだけのものはつくれない。日本の大手の建設会社でも、「あんなものをどうやって作ったのかわからない」とサジを投げる。そんなものを何千年も前に作っている。あれは死後の世界とつながっています。そのことが分からないと、なぜ古代人がこれほどのエネルギーを注ぎ込んだのか分かりません。

死後の世界のためにエネルギーを費やすのは、古代人にとっては何の不思議もないことです。考え方としては、生きているのは一瞬だけで、死んだ後こそあの世で永遠に生きるわけです。

我々は「死ねば終わりで、あとどうなってかまわない」と思うかも知れませんが、彼らはそうは考えない。というよりも、何万年もの間、人間はそうは思ってこなかったのです。人生のメインは生きたあとの後生です。そうでないとピラミッドを作った発想は理解できない。

だから、中国ではその祖先崇拝の儀式を行うための神主・・・・・・これをシャーマンといって霊を呼ぶ人です・・・・・・そういう技術を持った人たちの力を借りながら祖先の霊を呼びます。

宗教も一つの技術です。そういう技術を持った人の存在が、もともと儒教の核にあります。

※ 招魂再生の儀礼ーーこれは古今東西にある、ごく平均的な死生観である。まず霊の存在を認め、その霊を招き呼んで、現世に再生させる。そうした仕事をする宗教者がいわゆるシャマンである。儒とはもともとこうしたシャマンであった。(儒教とは何か 加地伸行 中公新書 P18)

※ 招魂再生というシャマニズムは中国においてはもちろんのこと、朝鮮半島にも日本列島にも広く存在していた。だいたいシャマニズムということば自身が、ツングース族(シベリア東部や中国東北部に住む民族、たとえば満州族)の宗教者を表わすサマン(シャマン)から来たことばであることは周知のことである。・・・・・・シャマニズムの大半は、単にシャマニズムのレベルにとどまった、あるいはとどまっているのに対して、儒教は後に天才孔子の手を経て家族道徳につながり、さらに中国に皇帝制が確立した前漢王朝時代に政治理論を作るまでに大成して、以後、内部発展を続けながら、中国を支える大文化として存続した。このように、シャマニズムを基礎にして歴史を動かす大理論体系を作ったのは、世界においておそらく儒教だけであろう。(沈黙の宗教ーー儒教 加地伸行 ちくまライブラリー P44)

※ 儒家の学者は、王の権力は、天すなわち上帝から与えられたものと考えた。(早わかり東洋史 宮崎正勝 日本実業出版社 P27)

※ 招魂を行うためには、二つの条件が必要である。まず第一は、死者の招魂儀礼を行おうとする遺族、子孫が存在する必要がある。第二には、その魂降ろしをする主祭者(シャーマン)が必要である。・・・・そしてこの招魂儀礼をきちんと行うことを、(中国人は)孝の中に含めたのである。父母亡き後も、祭祀する事を賢明に行うことは、実は自分の死後の霊魂に対するあり方のモデルなのである。自分が死せる父母を祭祀して亡き父母がこのなつかしい現世に再び帰ってくることができるようにそのように、自分の死後、子孫が自分に対して招魂してくれれば、再び自分もこのなつかしい現世に帰ってくることができることを期待するのである。 父母の招魂も、あるいはその鎮魂も、ともに実は、自分の死にたいする恐怖や不安を解消する方法なのである。 (「論語」を読む 加地伸行 講談社現代新書 P116)

※ 「夷狄(いてき)」のなかには、中国文明に部分的ないしは全面的に同化されたり、文化的に中国文明に統合されてしまった民族もすくなくない。ひとつだけ、楚の場合を例にあげよう。この国はすでに前1100年頃確立されていた。周の文化を同化した楚はモンゴル起源であり、その宗教はシャーマニズムとエクスタシーの技法を特徴としていた。漢のもとでの中国の統一は、その文化を破壊することになったが、中国全土にその宗教的信仰と宗教的実践とを浸透させることになった(世界宗教史3 ミルチア・エリアーデ ちくま学芸文庫 P26)

※(●筆者注) 農耕民の信仰が女性的な大地への信仰であるのに対して、シャーマニズムは男性的な天への信仰である。それは農耕以前の狩猟社会にも見られるものである。シャーマニズムには狩猟社会から遊牧社会へと続く男性的な信仰の系譜が見られる。中国の歴史において、祖先崇拝が南方的・農耕的・女性的な文化だとすれば、シャーマニズムは北方的・遊牧的・男性的な文化である。このあとも、南方の農耕民と北方の遊牧民との接触と融合は、中国の歴史を貫く大きな柱となる。

【法家】 その孔子の教えを請いに弟子たちが集まって来ます。この弟子が大きく二つに分かれます。一人は孟子。彼は「人間は善だ」という。

徳という考え方があります。徳そのものが何なのか、これは説明しにくいですが、人徳という言葉があります。人柄がみたいなものです。

「人間が善だとすれば、人間は修行を積んで努力をすれば、天から与えられた徳を持つことができる。人格を高めることができるんだ」、そういう発想です。こう考えた人が孟子です。

しかしもう一つの考え方があって、それが人間はもともと悪だという考え方です。これは荀子という人です。「人間は悪だ。ほっておけば悪いことをする。だから礼儀作法を教えないと、とんでもないやつになる」、そういう考えです。

この二つのうち、中国に根付くのは人間は善だという性善説です。これは徳を大事にし、徳治主義の考え方を生みます。

しかし、中国初の統一国家である秦は、逆に「人間は悪だ」という性悪説を採用します。「人間は悪だから、厳しく礼を教えなければならない」と。

これが発展して、秦では法家というのが力をもちます。決まりをつくって、それを守らせる。礼は自発的なものですが、これが発展していくと、こうしなければならないという決まりになる。それを国が制定する。それに違反したら厳しく処罰をする。

これを大成した人物が、秦の家来であった商鞅という人、それともう1人は韓非という人です。

国を治めるには、礼から発展した礼儀作法をしっかり教えて、その決まりつまり法をきちんと理解させて、それにしたがって人を動かすことだ。この考えを、中国初の統一国家の秦が採用する。

このように中国という国は性悪説で完成しますが、庶民が求めるロマンは性善説です。その食い違いがずっと残ります。

【易姓革命】 この法家思想の一方で「人は善だ」とする性善説はどう考えたか。

「人間は徳がないといけない。徳は努力して得ることができる。皇帝であればなおさらだ。徳のない人間が皇帝になっても国が治まるわけがない。そんな人間つまり徳のない人間は絶対に王になるべきではないんだ」と考えた。

もっと言うと「そんな人間が王になったら潰していい。殺していい。国を潰していい」と考えた。

これが中国の革命思想です。易姓革命(えきせいかくめい)と言います。「姓が易(かわ)って、天命が革(あらた)まる」という考え方です。

だから革命が起こります。こうやって中国は、このあと何度も王朝が崩壊しては、そのあと新しい王朝が出現します。

※ (封建制度は)春秋戦国時代の主従関係が、主人の恩恵と臣下の奉仕という相互的な関係にあり、いわゆる専制君主制の絶対的な君主権に到達していなかったことをしめしています。・・・・・・儒家は君主が仁義や徳をもつことによって、臣下や人民の支持をえることが重要だということを説いたのですが、そうでなければ革命が起こるとまで言ったのは孟子です。・・・・・・たとい専制君主といえども、その対極に臣下と人民がいて、その支持をえる必要があることは変わらないのです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P82)

だから王朝がいくつも分立して中国がバラバラになっていきます。しかし中国がすごいのは長い動乱のあとには、必ず国が統一されるということです。

このことはヨーロッパとは対照的です。ヨーロッパはローマ帝国の崩壊のあと、それに変わる帝国は登場しません。今に至るまでそうです。逆に今でも小さく分裂していく傾向が見られます。

今のドイツを中心とするヨーロッパ連合(EU)は、この動きに歯止めをかけて、再度ヨーロッパを統一しようという試みかも知れません。この試みが成功するかどうかは未知数です。今も揺れています。ドイツに対するアメリカの動きも不透明です。そんな中でイギリスはEUから離脱しようとしています。

日本は儒教によってこの易姓革命の考えを知っていましたが、それを受け入れませんでした。それと違って、独自に万世一系の天皇によって国を維持するという方法を選びます。万世一系の天皇と易姓革命は両立しません。

よく武家政権である鎌倉幕府樹立によって天皇は滅んだと思っている人がいますが、そんなことはありません。天皇家はその間もずっと続いています。天皇家は世界最長の王権です。

続く。

【秦】

約500年間もの戦いのあと、やっと秦が国土を統一することに成功します。紀元前221年のことです。

秦の王は政さんだった。しかし王になった時に、自分のことをこれからは始皇帝と呼びなさいと言った。これが彼の名前になる。初めて皇帝という言葉を使った。これが秦の始皇帝です。

▼秦・前漢時代の中国

【チャイナ】 中国のことをチャイナというのは、この秦のなまりです。秦はCHINです。日本は戦前まで中国のことをシナといっていた。CHINAです。こっちほうが実際の発音に近いです。

英語は書かれていない発音をよく入れる。CHINA(チャイナ)は文字通りに読めば「シナ」です。英語流のチャイナはシナのなまりです。秦のもともとの発音はチナです。

秦が潰れた後に、漢が登場します。地図の外側のラインが漢の領域です。漢が一気に西の方の砂漠や異民族の領地まで領土を広げます。

この時代にも、やっぱり騎馬遊牧民は虎視耽々と中国をねらっています。それが匈奴です。ここには別種の騎馬遊牧民やいろいろの部族がいて、鮮卑(せんぴ)とかいう一団もいる。いろいろな騎馬遊牧民がまだ渾然一体となっています。

易姓革命を唱えた中国に起こることは、度重なる農民一揆です。農民が王を殺します。コロコロと農民が国を倒していく。

【農民反乱】 中国の農民反乱は半端ではありません。日本の百姓一揆どころではないです。本当に国を潰していきます。何回も何回も起こります。中国は激動です。

「徳のない王は許さない。徳のない人間が王になって権力を振るったら徹底して潰す」、それが易姓革命です。これは「徳のない王は天の神様も許さないから」と考えるからです。「神様が天命をその人から引き上げてしまう」からです。徳がないからです。「そういう人間は王であることが間違いであって、そんな王は潰していい」と考えるわけです。

そんな時は「徳のある別の人間が新たな王になってよい。徳さえあれば農民だって王になってよい」わけです。そして時々、本当に農民が王になります。

日本で農民から天下人になったのは豊臣秀吉だけです。しかし秀吉は農民反乱によって天下人になったわけではありません。日本史を見れば分かるように、どこまでも天皇の権威のもとで天下人になります。

しかし中国では王朝も交代は当たり前です。その代償は、大乱が起きて多くの人間が死ぬということです。

【天命】 王の上に天がある、という発想です。その天が与えた徳を王が身につけるかどうか、そこがポイントです。だから天命を重視しない王は徳がない。徳がない王は殺される。

中国社会はもともと父方の血筋がきいている社会ですから、強い父方の血縁組織があります。そこに天命の思想が結合して、血統の正当性の上に天が与えた徳を身につけているかどうかが加わります。

この二つが条件です。「血縁」と「徳」です。徳とは人柄みたいなもの。徳とは何かを一言でいうのは難しいけど、人徳の徳として日本語にもなってます。徳がある人というのは、ものすごい褒め言葉です。地位も権力も金で買えたりするけど、徳だけはお金で買えない。お金で徳を手に入れた人はいません。

【皇帝】 皇帝も徳があって初めて皇帝になれる。

では皇帝という言葉の意味はなにか。皇帝の皇は下が王です。上は白です。王の上に白く輝くものがある。こういう人でないとダメです。白く輝くもの、これが徳です。

では帝はなにか。これは神を祀るときのその儀式の台座です。これがないとうまく儀式ができない。権力だけではダメです。天を祭ることが必要なのです。

こういうことで従来からの父方の血統を否定することなく、血統の上にさらに天から与えられた徳の正当性が加わる。この二つが王になるための条件です。

血統を否定してしませんから、王様は世襲はオーケーです。世襲とは親から子、子から孫へと王位が受け継がれていくことです。古代の王権はほとんどそうです。日本の江戸時代の将軍様も世襲制です。世襲の襲は字が難しいですが、考え方はそんなに難しいことではありません。どこにでも一般的に行われていることです。

しかし、親が偉くても子どもはぼんくら、孫の代になるとプータロー、そういう人間が王になると国が行き詰まる。そこで天が出てくる。天が「おまえは首だ」という。「オレが天に代わっておまえを首にする」、これが易姓革命です。そうすると国が潰れて、徳を備えた新たな王が生まれ、新たな国ができる。そういうルールが確立していきます。

【徐福伝説】 この始皇帝は絶大な権力を手に入れようとしました。それには永遠の命が必要だと考えました。そんなバカなと思わないでください。この時代には、年をとって力が衰えていく王は殺されたりしますから、王にとって永遠の命は王権の存続にとって死活問題なのです。

それである家来に「オイおまえ、東に不老不死の薬があるみたいだから取ってこい」という。その家来が徐福という人です。日本には、この徐福が不老不死の薬を求めて日本にやって来た、という伝説があっちこっちにありますね。今でも徐福が神様として祭られている地域もあります。彼は不老不死の薬を見つけることができずに、中国には戻らなかったようです。

※【王殺し】

※ 未開の人々はときとして、自らの安全と、さらにはこの世の存続さえも、人間神もしくは神の化身である人間の生命に、結びついていると信じている。・・・・・・自然の成り行きがこの人間神の生命にかかっているのであれば、彼(王)の力が徐々に弱まり、最後には死という消滅を迎えることには、どれほどの破局が予想されることだろうか? これらの危険を回避する方法はひとつしかない。人間神が力の衰える兆しを見せ始めたならばすぐに、殺すことである。そうして彼の魂は、迫り来る衰弱により多大な損傷を被るより早く、強壮な後継者に移しかえられなければならないのである。こうして人間神を、老齢や病で死なせる代わりに殺してしまう。・・・・・・殺してしまえば、まず第1に崇拝者たちは、逃げ出す魂を確実に捕らえ、適切な後継者にしかと移しかえることが可能になる。そして第2に、人間神の持つ自然力が衰える前に彼を殺すことで、崇拝者たちは、人間神の衰弱で世界が衰退するという危険を、確実に排除できるのである。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P303)

※ コンゴの人々は、彼らの大祭司チトメが自然死を迎えることになれば、世界は死滅し、もっぱら彼の力と功徳によってのみ維持されていた大地は、即座に消滅する、と信じていた。したがって彼が病に倒れたり死にそうに見えたりすれば、その後継者となる運命にある男は縄か棍棒を持って大祭司の家に入り、これを絞め殺すか殴り殺すのであった。メロエのエチオピア人の王たちは神として崇拝された。だが祭司たちは、そうすべきと判断すればいつでも、王に遣いを送り、死ぬことを命じ、その命令は神々の託宣であると主張できた。王たちはこの命令につねに従順であった。(初版金枝篇 上 J.G.フレイザー ちくま学芸文庫 P305)

【郡県制】 では秦の始皇帝がやったことを見ていきます。中央の力を強くして郡県制を行う。郡や県は日本にもあります。県というのは中央の支配下にある地方組織です。その政治的独立性は非常に低い。この県を治めるのは地元の有力者ではなくて、中央からやってくる役人です。彼らは地元民の言うことは聞かない。王様の言うことしか聞かない。

現在の日本の県とはちょっと違います。今の日本の県知事は東京のお役人が地方の県にやってきているんではない。日本の県知事は県民から選ばれた人です。でもこれは戦後そうなったんであって、戦前の日本では中央の官僚が地方に県知事として来ていました。もともとの県の原型はこれです。だから現在の県と昔の県では県のとらえ方が違うんですが、日本では「県」という言葉をそのまま使っています。

戦前の日本の県と同じように、この時代の中国の県は王が選びました。「俺の言うとうりにやれ」と。

しかし彼らは、今までの地元の組織を根こそぎ潰そうとはしません。それまでの地元の共同体を温存したまま、上から間接的に支配しようとしていきます。直接統治ではなく、間接統治に近いわけです。このことが、のちに触れるローマ帝国が、征服地を属州にして直接支配したことと違います。

※ 統一国家ができて、領域が拡大していく過程は、都市国家が他の都市を従属させていく過程ですから、都市国家の形態は消滅しません。・・・・・・県はやがてその上におかれる郡とともに、郡県制とよばれて、中央集権政治を象徴する制度のようにいわれていますが、しかし郡や県の中心地は従来からの都市に置かれています。・・・・・・こうして都市は存続するのですが、郡・県は都市を中央に従属させ、中央から命令を伝える組織です。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P68)

【度量衡】 度量衡とは、度・量・衡の順番に、長さ・体積・重さです。強い力で、始皇帝は度量衡も統一します。度量衡の統一は、強い政治力がないとできないことです。基準の変更は、最初は庶民は嫌がります。一時混乱しますから。しかし長い目で見ると必要なことです。

それから以前から行っていた半両銭の統一も、全国的に推し進めます。

【中央集権】 こういうのが中央集権です。中央の力が強いのが中央集権です。この言葉もよく出てくる。中央が強いか、地方が強いかで。

中央集権の逆の言葉はなにか。これも政治用語として覚えておいたほうがいい。中央が強いのは中央集権です。日本は県の独立性が強まったとはいっても、今度は財政面で独立できていないから、今でも中央集権的です。逆に地方が強いのは地方分権という。アメリカの州は、日本よりも強い地方組織です。

中央集権を目指すのか、地方分権を目指すのか、というのは今の政治でも大きなテーマです。秦は中央集権型でした。

【思想統制】 次に郡県制という強い中央集権体制によって、法家思想の徹底をはかろうとします。

秦が採用したのは法家思想ですから、中国の始皇帝は法家思想によって全国を統一しようとします。秦は徳が嫌いです。つまり儒教が嫌いです。儒教の書物を焼いて儒教の学者を埋める。これを焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)という。そういうことを行い、国民に人気があった学問つまり儒教を無視した。秦が、たった20年で滅びたのはこれが原因だと言われる。

秦は短命です。儒教を無視し、法律で決まりをつくって、あまりに厳しいことを守らせようとした。そこには徳がない。「徳がなかったら潰れろ」ということで、すぐ農民反乱が起こります。

紀元前210年に始皇帝が旅の途中で急死します。すると翌年の紀元前209年の陳勝・呉広の乱が起こります。陳勝と呉広は一介の兵卒で、徴兵されたものの任地への到着が遅れ、「どうせ殺されるなら・・・」と兵を挙げたと言われます。あまりに安直すぎて、たったこれだけのことで秦がつぶれるのかと、ちょっと不思議な気がしますが、それをきっかけに次々と反乱が起こり、秦は紀元前206年に滅びます。武力では勝てても、思想面では儒教に勝てなかったということです。

日本の農民反乱である百姓一揆はすぐに鎮圧されますが、中国では農民反乱が起きれば最後、国が滅びます。

【匈奴】 その農民反乱が起こる前のこと、秦は北方の騎馬遊牧民族である匈奴(きょうど)、これを撃とうとし、追い払おうとしています。匈奴征討を行った。

匈奴のことは前にちょっと言いましたが、200年ごとぐらいに中国北方のグループ名が変わる。共通しているのは、馬に乗った北方の騎馬遊牧民です。

しかし彼らは強すぎてうまく追い払えない。中国の農耕民より騎馬民族が戦えば強いです。

歴史上初めて馬に乗った男は、たいがい荒くれ男か、よほど運動神経がよかった人だと思います。馬の後ろ足で蹴られたら内臓破裂で一発で死にます。馬の後ろ足の破壊力は人間の100倍、蹴られただけで内臓破裂です。ヘビー級ボクシングのボディブローどころじゃない。そんな馬にまたがってその馬を操って走らせる。そしてこれを民族全員がやる。すごい集団です。

そしてこれが世界中に広がる。つい100年前の日露戦争のときまで、日本の陸軍は馬に乗れることをリーダーつまり将校の条件にしていた。馬に乗れない陸軍将校なんて、つい100年前まで考えられないことだったんです。

強い匈奴だから征討はうまくいかない。だから万里の長城をこしらえて、せめて中国に入ってこられないようにした。秦の始皇帝が本格的に作り始めた。それまであった各地の長城をつなぎ始めた。今の長城が一瞬でできたわけではありません。このあと何百年もかけて作り続けていくんです。それだけ中国には騎馬遊牧民の脅威が続いた。

紀元前3世紀にはモンゴル高原などの今のモンゴル共和国には匈奴がいて、それまで分散していた民族を統一した。この人物を冒頓単干(ぼくとつぜんう)といいます。これ本当の発音は何というかわからない。これも中国がこう呼んだだけで、中国流に漢字を当てただけです。宛て字です。しかも漢字に意味はありません。

※ 秦末に中国各地に群雄が起こったころ、匈奴には冒頓単于という君主が出て、モンゴル高原の大統一をなしとげました。冒頓というのは、モンゴル語でバガトゥール、バートゥル、英雄を意味します。単于はテングリコト単于の省略で、漢書によると、テングリは天、コトは子、つまりテングリコトは天子の意味、単于は広大という意味だといいます。天にたいする崇拝は、中国でも北方民族のシャマニズムでも同じです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P128)

秦の始皇帝はこの匈奴に苦しみます。

さらに秦は法家思想が強すぎて、「おまえには徳がないから潰れろ」といわれて、すぐに農民反乱が起こった。

これが紀元前209年の陳勝・呉広の乱です。この乱自体はすぐに鎮圧されますが、これをきっかけに次々と各地で反乱が起こり、秦は紀元前206年に滅びます。

【前漢】

しかし秦が初めて中国を統一したということが受け継がれて、次に成立するのが漢です。紀元前202年成立です。これは前半200年、後半200年に分かれます。前を前漢、後を後漢と言います。途中で一旦滅びます。

二つに分けてここでは前漢から見ていきます。我々が今使っている漢字は、この国に由来します。これが日本に入ってくる。

この漢の都が長安です。今はちょっと寂れて西安といいますが、今も大きな都としてあります。世界史上で、捨てられた都はたくさんあります。そういう都市は、土を掘り起こさないと出てこない。でもこの長安は名前を変えて生き残っています。

紀元前209年の陳勝・呉広の乱、これは農民反乱です。そこからいろんな人たちが抗争していって、最終的に生き残ったのもやはり農民です。それが農民出身の劉邦です。中国人で劉さんというのは、日本の鈴木さんとか田中さんみたいにありふれた名前らしい。普通のそこら辺の農民は劉さんです。名前は邦さんです。ありふれた農民の劉邦が・・・・・・しかもこの人は親分肌の遊び人であったらしい・・・・・・陳勝・呉広の乱後に発生した反秦軍に加わり、その中で次第に頭角を現します。

それと戦ったのが有力軍人であった項羽。劉邦と項羽が戦う。ふつうは有力軍人が勝ちそうだけど、中国は農民が勝つんです。

紀元前202年、前漢が成立します。そして農民の劉邦が皇帝になる。これが漢の高祖です。しかしこの高祖の悩みの種が匈奴です。匈奴は強い。秦の始皇帝でも勝てなかった匈奴に圧迫され続けます。

【武帝】 この高祖の代には無理でしたが、その後、劉邦の曾孫の武帝が紀元前141年に即位すると、匈奴討伐を何回も行い、匈奴を挟み撃ちにしようと画策する。

そのための方法が、漢の西方に別の遊牧民族で大月氏という国があるのですが・・・・・・これも匈奴の言葉を中国語の漢字に当てただけで「大きい月」とは関係ありません・・・・・・その大月氏に部下の張騫を派遣して挟み撃ちにしようとする。これはうまくいかなかったのですが、それほど本腰を入れて匈奴討伐に取り組みます。大軍を率いて、今まで勝てなかった匈奴を追い払う。

【匈奴の西遷】 この匈奴は逃げてどこまで行くか。西へ西へと逃げて、その後はよく分からなくなる。

しかし「匈奴は約200年後にヨーロッパに侵入した。ヨーロッパに現れたときには、ヨーロッパ人からフン族と呼ばれた」と言われます。

「匈奴とフン族では名前が違うじゃないか」と思うかも知れませんが、この当時ヨーロッパ人は中国のことを全然知らないから、もともと何族なのかは分からない。今2000年経ってこれを歴史的に見ると、「東の匈奴と西のフン族は同じ民族じゃないか」といわれています。でもまだ確証はありません。「匈奴はフン族となって、ヨーロッパ東部から侵入していく。または東から来た匈奴に追い出されてローマ帝国に侵入したのがフン族だったのではないか」と言われています。

彼らは100年間で1000キロぐらい移動します。遊牧民は移動民族だから移動は速い。「こんなに東にいたのが、いま何でこんな西にいるのか」と思うかもしれませんが、爺さん・親父・自分の3代かければ、1000キロぐらい簡単に移動していきます。

このようにして国は移動します。彼ら遊牧民の考え方は、国は土地ではないのです。人の移動したところが国です。「土地はどこでもいい。オレたちがいるところがオレたちの国だ」という考え方です。

フン族は誰でもいいのですが、遊牧民が東から押し出されて西に移動したということが大事です。こういう遊牧民の西への移動は、このあとトルコ人の移動にも見るように、アジア大陸の歴史を貫く一本の柱として続きます。

【大土地所有制限】 紀元前7年、哀帝は大土地所有の制限を目指して限田法を制定します。これは大土地所有者の反対が強くて実施されませんが、古代の中国で豪族の大土地所有に反対する「小農民をどうするか」という問題は、このあとも一貫して現れてくる課題です。小農民が本気で腹を立てると国が滅んでしまうからです。

にもかかわらず豪族の大土地所有は進みます。お金はお金のあるところに集まります。それと同じように土地も土地を持つ者のところに集まります。これは中国独自の現象というよりも、富の論理です。

しかし中国はこれを食い止めようとしていきます。ほおって置くと貧富の差が拡大するばかりで、多くの小農民が潰れていくからです。

だから大土地所有を制限し、農民の土地を保護するばかりか、「国家が土地を農民へ分配しよう」としてきました。

それがのちの西晋の占田・課田法であり、北魏の均田制です。その均田制は隋・唐の時代に完成されて、日本にも取り入れられ、日本の奈良時代の班田収授法となります。 日本では山上憶良の貧窮問答歌により、奈良時代の農民の貧困にあえぐ姿が強調されますが、それは班田収授法がうまくいかないからそうなったのであって、もともとこれは大土地所有制度を防ぎ、農民の生活を保護するためのものだったのです。

そしてそれはヨーロッパのような奴隷社会ではなく、中国ではいち早く家族が成立し、その家族のもとに農業経営を行う自作農が社会の基礎になっている社会だからこそ、できたことなのです。

【新】

約200年経って漢は途中一旦潰れます。そこで新しい国が起こります。たった十数年ですけど。これが新です。紀元8年の建国です。ここから紀元後になります。始皇帝の秦と発音は一緒ですけど、漢字が違う。別の国です。シンという国は、このあとも字は違いますが、同じ発音の国がよく出てきます。

中国人はシンという国名にこだわりがあるのでしょう。新の建国者は王葬という人です。

【外戚】 王莽のもともとのポジションは前漢の外戚です。王葬という名前よりも、この外戚という言葉が大事です。皇帝の嫁さんを皇后といいますが、この皇后の親戚が力を持つんです。この嫁さんの親戚が外戚です。

中国の女性は結婚しても姓を変えないことはすでに言いました。夫婦別姓です。ということは、嫁ぎ先よりも生まれた育った実家の方との縁がずっと強い。結婚してからもです。そうすると嫁さんの実家グループが、お嫁さんの親戚という立場で、旦那の王様一族を乗っ取っていく。外戚が国を乗っ取っていく。夫婦別姓とはこういうことです。

男のAさんと女のBさんが結婚して、子供が男3人生まれたら、子供はみんなAさん、Aさん、Aさんです。嫁さんだけがBさんでA一族には入れない。姓が別だからです。結婚しても自分が産んだ子どもと一族のグループが違うことになります。

これが政治争いになると、子供を殺す母親が出てくる。我が子が王になると、B一族の力で我が子を殺す母親が出てくる。夫婦別姓というのはこんな社会です。息子と母親は別の一族だからです。

でも最近の日本では、この夫婦別姓が人気があるんです。特に高学歴の女性に。「中国の夫婦別姓がどういう家族を生んでいくのか。夫婦で別の姓を名乗るというのはどういうことなのか、知っているのかな」と疑問に思うことがあります。

「夫婦別姓にしても家族なんだから今までと変わらないさ」、そんなに都合のいい家族があるんだろうか。一族が違えば、家族の権利も違ってきます。財産相続もできなくなります。そこには夫と妻の、そして母と息子の、そして皇帝一族と皇后一族の厳しい利害の対立が生まれます。

新の建国が紀元8年ですからちょうど紀元前後ごろです。この時代にインドから伝わった宗教が仏教です。中国からさらに日本に伝わるのは、この500年ぐらい後です。

この新もまた紀元18年に起こった赤眉の乱という農民反乱で滅びます。新が滅ぶのはその5年後の紀元23年のことです。

これで終わります。ではまた。

【後漢】

赤眉の乱のあと、前漢の末裔であった劉秀が即位し、後漢(25~220)を建てます。彼が光武帝です。

紀元57年に後漢は日本の福岡県の奴国に「漢の委の奴の国王」の金印を送っています。そしてこれがずっと後の江戸時代に福岡県の志賀島から発見されます。そういうふうに日本史と関係します。

後漢になると匈奴を追い払っていきます。その家来は班超という人物です。

この後漢の文化水準については紙がすでにあったということです。「そんなこと当たり前じゃないか」と思いますか。ヨーロッパではあと千年間も紙がないんです。紙の製法を工夫したのは蔡倫という人です。

ここでも、だんだんとお金持ちが農民の土地をガメて大土地所有化していきます。ヨーロッパは徹底的に大土地所有ばかりになりますが、中国がちょっと違うのは、ある限界超えると農民が本当に腹を立てる。限界超えた瞬間に農民が国を潰す。

また農民反乱です。184年に黄巾の乱。黄色い鉢巻きです。巾とは鉢巻きです。黄色い鉢巻きをして本気でやる。今でも日本の鉢巻きは本気の証です。この農民反乱で一国が潰れます。

こういう農民反乱が頻繁に起こるのは中国だけです。反乱はヨーロッパでもおこるけど、起こすのは農民じゃなく貴族です。でも中国は農民です。ということは、中国ではすでにこの段階で社会の基盤として、小さな土地を持った小農民が力を持った社会が成立していたということです。これを怒らせるととんでもないことになる。国がひっくりかえるほど。

そこに民間宗教が加わります。この黄巾の乱は、なぜ死を恐れなかったか。宗教がからみます。太平道とか五斗米道(ごとべいどう)という民間信仰・・・・・・これらがのちの道教になりますが・・・・・・こういう宗教が農民反乱と結びつく。反乱と宗教はよく結びつきます。それは日本の戦国時代でも見られることです。宗教と結びついた反乱は死を恐れなくなります。徹底して戦います。後漢は220年に滅びます。

【宦官】 この漢の時代の文化です。

秦の始皇帝は法家思想を重視して儒教嫌いだったのですが、中国の学問の中心は儒学です。孔子の教えです。

また中国ほど歴史を詳しく書いて残していった国はない。まだ歴史家というのは、この時代にはまだいませんが、今の歴史の本に匹敵するような歴史の本を書いた人物がいる。司馬遷です。司馬が名字、司馬の遷さんです。この歴史書が「史記(しき)」です。

この司馬遷、本当は有能な役人だった。しかし彼は政府に反発して宦官にさせられる。中国にはこの刑罰がある。日本にはない刑です。ぶっちゃけて言うと、タマを切られることです。王が罰としてタマを切ること、つまり虚勢することです。そして王の嫁さんたちの世話をさせる。

中国にはこういう人がいっぱいいる。彼らは政治犯とか、頭がいい人たちです。だから宦官が力を持つ。

中国で力を持つのは二つの勢力です。一つは嫁さんの親戚。もう一つがタマを切られた男。つまり外戚と宦官です。

王に逆らうと宮刑というタマ切りをされて、宦官にさせられる。その屈辱の中で「それでもオレは正しいことを書くんだ」と言って完成させたのが「史記」です。これがすばらしいのは、「王様のいうとおりに書いていない」ということです。嫌いなものは嫌い、ダメなことはダメと、自分が思ったとおり書いている。そこがいいのです。「非常に優れた歴史書だ」と2000年経った今でも言われます。これが司馬遷の「史記」です。

「勝てば官軍」で、歴史書はふつう勝者によって書かれますが、それでも本当に歴史を勉強した人は、命をかけて本当のことを書こうとしてきた。だから歴史家とは本当は危険な職業です。それを承知でやむにやまれず、本当の歴史を書こうとした人がいる。それをバカだと思うか、男のロマンだと思うか、そこが人間の分かれ目です。正義とは何か、そんな難しいことは私には分からないけど、ここには確かに自分の利害を超えた正義が発生しています。

権力に逆らうと殺される。その前に男はタマを切られる。非常に屈辱的な罰です。この屈辱がいかに大変なものかは、男なら感覚的にわかるでしょう。当たり前のごとくついていて、時々邪魔になったりするけれども、これがないと男は非常に困ったことになる。これに打ち勝つには強靱な精神力が必要です。

もう一つ要らないことを言うと、宮刑つまりタマ切りというのは、農耕民の伝統ではない。馬を飼ったり、牛を飼ったり、豚を飼ったりしている家畜農家は家畜のタマ切りがうまい。これは遊牧民の伝統です。

中国にはこうやって遊牧民の伝統が入っている。罰にタマを切るということを農耕民は思いつかない。雄の暴れ馬とか雄の暴れ牛、そういう気の荒い動物の雄はタマを切るとおとなしくなる。遊牧民族のようにいつも動物を飼っている人は、それを知ってる。噛みついてばかりいるような動物は危険だから、ひと思いにタマを切る。

日本人のような農耕民は、ペットが子供のときから、ちゃんと「お手」を教えたり、噛まないようにしつけますが、彼らは「エイ面倒だ、タマ切ってしまえ」です。そうするとおとなしくなることを知っています。

でもこの司馬遷はおとなしくならなかった。悔しさをバネに、一生懸命に歴史を書いた。人間とはそういうことができますね。これは歴史を書いて名を残すとか、そういうこととはまったく違った次元の問題です。男にとってタマ以上に大事なものを見つけられるかどうか、それは人生の大きなテーマだと思いますね。

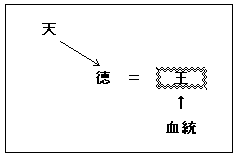

【シルクロード】 その遊牧民です。遊牧民の活動するアジア大陸は三つに分かれていて3つの帯があります。

1番目には森です。針葉樹林の松がずっとある。これをタイガといいます。

2番目には草です。草の道、がここにある。遊牧民はどこで活躍するか。この2番目です。草原です。

3番目に、その南になると砂漠です。砂漠には人が住まないじゃなくて、ところどころオアシスがあって人が住めるんです。山から水を引いてきて、これがカナートとかフォガラとかいいますが、水路を地下に通すんです。

ヘリコプターから見るとところどころにボコボコと穴が空いていて、何だろうと思ってみてみると地下水路なのです。すごい土木工事と維持管理です。何十キロと水を通すための地下トンネルを掘らなければならない。こんなことをやる人たちもいる。

しかし、ここでのメインはこの2番目の草原です。

【草原】 遊牧民の活躍するところは、そのうちの草原です。ここに、かなり古くから遊牧民が暮らしていました。この時代に突然できたんではありません。しかし彼らは農耕民と違って文字を発明しなかったから、古いことはわからない。

彼らはただ馬のあとをついて行くんじゃなくて、誰かが馬の背中に乗りはじめた。そしたらみんな真似して乗り出した。それが遊牧の移動技術にもなり、さらに戦闘の技術にまでに高められていく。そうすると軍事的に圧倒的に強くなる。中国人の比ではなくなる。そういう人たちがこの草原地帯にいます。

東から西へ、西に行けば行くほど肌の色はヨーロッパ人に近づいていきますが、肌の色には関係なく、草原で暮らす生活の技術はこの騎馬遊牧に繋がっていくんです。

▼ユーラシア大陸の東西交易路

まず前6Cにロシア近くで現れたスキタイ人という騎馬民族が出てきます。名前からして白い肌の人でしょう。白人に近い。彼らが最初の騎馬遊牧民だといわれます。

中国に近づくとオアシスの民がいる。砂漠の中にはところどころオアシスがあって、そこで農耕を営んでいる。農耕民は家を建てて定住するから物を貯めることができる。

でも騎馬民族は移動しなくてはならないから大きなものはもてない。

春の草を1年かけて馬が全部食ってしまったら、草原はパーになって再生できません。草を食べ尽くす前にチョッと残しておくのがミソです。何でもそうですね。全部取ってはダメです。だから馬が草を食い尽くす前に移動して、別の場所を探さないといけない。1年のうちに最低1回は移動しないといけない。

遊牧民は、家に物を貯めていても持って行けない。だから貯めない。だから完全な自給自足はできないのです。

何か必要なものは、このオアシス農民の世話に分けてもらうしかない。「交換してくれ。乳を持ってきたから、これと交換してくれ」と。こういう交易が出てくる。交換は商売の始まりです。そこでその商売上手な人たちがこの地域にはいっぱい出てきて、これがソグド人という人たちです。

【シルク】 ただ最初に言ったように、アジア大陸の東と西で、西のヨーロッパが進んでいると思ったらわからなくなります。東と西のどっちが人口収容力があるか。どちらが物が豊かだったのか。東の中国が物が豊かなんです。豊かなところはいろんな余剰生産物、高価なものを作ることができる。これがシルクです。シルクは絹です。

絹といってもわからない人もいますから、絹は何からつくるか。これは動物性繊維です。シルクというのは何の糸か。糸を出す動物はいっぱいいるでしょ。蜘蛛でも糸を出す。蚕です。こう書いたら「テントウムシ、天と虫」なんて読む人がいた。これはカイコと読みます。このカイコの糸を束ねて、太くすると生糸になる。この生糸を、縦糸と横糸を折り合わせる技術を持つと絹という布になる。非常に美しい布です。

英語でシルクといって、ヨーロッパ人が欲しくて欲しくてたまらない。でも自分たちでは作れない。すごい技術だから。欲しくて欲しくてこれを延々と東の中国に求めた。その道をシルクロードといいいます。

モノの流れはヨーロッパからアジアじゃなくて、逆にアジアからヨーロッパに流れる。これは昔からずっとそうです。逆に言うとヨーロッパ人がアジアのものを欲しがったのです。

でも中国人は「ヨーロッパに何か欲しいものあるか」というと、ありはしない。十分今のままで足りている。ずっとそうです。ヨーロッパ人から「買ってよ」と言われても、買いたいものがない。

でも2000年後、ヨーロッパは武力で脅して、「買わないか」と言う。中国に何を持ってきたか。これが麻薬、アヘンです。それで起こるのがアヘン戦争です。2000年後、ヨーロッパは中国が要らないものを押しつけていく。今のはずっと後の話です。

シルクロードは、何千キロの荷物を1匹のラクダが運んだりしませんよ。100キロごとぐらいに、リレー式で運ぶんです。そのリレーを繰り返していくとシルクの売り買いが何度も行われ、値段が途方もなく高くなっている。それでもヨーロッパはシルクを欲しがったということです。

そのシルクロードの道は5~6本あるけど、その中心をいうと、シルクロードはこの道(上の図のまん中の赤線)が中心です。ここらへんは中国史によくでてくるけど、込み入っていてよく見ておかないと分からなくなります。

わかりにくいのは、アジアの真ん中、これを中央アジアといいます。中央アジアの目印は・・・・・・今は水が干上がってだんだん小さくなっていますがアラル海・・・・・・そのアラル海に流れるアム川、シル川です。これが目印です。

ここを中心にした地域を中央アジアという。もともと肌の白い白人が住んでいたらしいけど、今は東の中国方面から来た騎馬民族が住んでいます。千年間で血がまじり合っていろんな顔の人たちが現在住んでいるところです。これが陸の道のシルクロードです。

それからもう一つ、海の道というのがあります。この港として有名なのは中国の広州です。この広州に香港があります。広州に入り口の入りやすいところにイギリスがつくった町が香港です。そして植民地にされた。19世紀のことです。昔からこういうルートで海でも行けます。

この陸の道の険しさは、アジア大陸の山は日本の比ではない。世界で一番高いヒマラヤ山脈、これはまず越えられない。山は酸素ボンベをつけないと越えられない。

あと中国にテンシャン山脈というのがある。この山は避けていく。山越えして行くと高すぎて高山病になる。普通の人間にはできない。

そういったところを、200~300年ごとに騎馬遊牧民が移り変わって支配していきます。そのたびに国の名前が変わります。

▼2世紀の世界

【騎馬遊牧民】 中国を見るときに、農耕民と騎馬民族のこの関係を頭に入れておかないと、わけが分からなくなります。

中国人の本当の敵は騎馬遊牧民なんです。そのあとに国内のライバルがいる。国内の敵に手を焼いていると、外からバカッとやられる。その代表的なものがモンゴル帝国です。モンゴルの強さ、あれほど広大な帝国を築いたのはモンゴル以外にない。いまだかつてあれほど大きな国をつくった民族はない。ロシアだっておよばない。

漢の時代には北方騎馬民族は匈奴だった。彼らは南の秦とまず戦った。秦がすぐつぶれて漢になっても負けなかったが、しかし武帝の時代に敗れて衰退した。それが西の方でフン族となり、ゲルマン人を押し出した。そのことはすでに言いました。

▼騎馬遊牧民の変遷

【鮮卑】 ではその次、このあとに出て来る民族がいます。匈奴がいなくなったからといってモンゴル高原に人がいなくなったわけではなくて、また別のグループがやって来る。これを鮮卑(せんぴ)といいます。これも中国人が呼んだ名前だから「鮮やかに卑しい」とか、ちょっと蔑んだ名前をつけていくんです。

しかしこれが一度強くなって中国に入るとダントツ強いんです。それで中国に侵入して「北魏」という自分たちの国をつくります。これはあとで言いますが遊牧民の国です。漢字になっているから中国人みたいですけど。中国にはこういう北方遊牧民がつくった国というのはいっぱいあります。名前だけ中国風にするから、我々日本人は中国人の国だと勘違いするけど、彼らは遊牧民です。

彼らが中国の支配者層になっていく。彼らは政治力は弱いけど、戦いになると強い。

実はこのあと出てくる隋と唐。日本が遣隋使、遣唐使を送った国ですが、これももともとは遊牧民の国で、彼らの血の半分は鮮卑族です。

【突厥】 その唐の北方に、突厥というグループが出る。「とっけつ」と中国人が呼んだ。どうもトルコという発音みたいです。

トルコと言えばヨーロッパの入口にある国です。これもあとで言いますが、1000年かかってそこまで何千キロも移動する。東から西にずっと移動していく。

そしていまトルコ共和国になっている。トルコ人はもともとモンゴル高原出身です。

それからウイグル。これもトルコ人の一派で、これはまだ中国にいる。独立運動している。新疆ウイグル自治区というのが中国内にある。

こうやってトルコが西に移動した。中国の西の中央アジアは白人の世界だったのが、だんだんとトルコ人の地域になっていく。

最初は匈奴、次は鮮卑、柔然は飛ばして、次が突厥、これはトルコです。それからウイグル、彼らは今も中国国内にいる。漢民族じゃない。彼らは中国を荒らし回る脇役というより、ある意味アジア大陸の主役です。このあと、ジンギスカンのモンゴル帝国が出てくる。

【三国時代】

漢が潰れたあと中国はどうなるか。漢が潰れて中国は三つに分裂します。北の魏、南の呉、西の外れの蜀。これを三国時代といいます。

※ 後漢王朝が衰退する一方で、力を増していったのが各地の豪族勢力であった。彼らは流浪の人々を、私的な武装集団の兵士「部曲」として吸収し勢力を伸ばした。こうして力をもった豪族勢力のなかから地域社会のリーダーがあらわれる。しかし彼らの利害は一致せず、やがて「三国志」や「三国志演義」で知られる群雄割拠の時代へと突入する。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P109)

この時代の歴史は日本の漫画でも有名です。「三国志」です。劉備玄徳などいろんな人が出てきますが、それはカットします。三国の名前は、魏、呉、蜀です。

これだけが主役じゃなくて、もう一つの主役に騎馬民族がいる。匈奴がいる、鮮卑がいる、ということです。

▼三国時代の中国

【邪馬台国】 それから日本との関係で言えば、日本は女王がこの三国の一つに使いを出した。

女王とは誰か。女王卑弥呼です。国は邪馬台国です。昔カステラのコマーシャルか何かであったけど、「魏志倭人伝の昔から」というフレーズのコマーシャルがあった。その魏志倭人伝です。

邪馬台国のことは、中国の魏の歴史書に書いてあります。日本にはまだ文字がないのに、なぜ日本の邪馬台国のことが分かるかというと、中国の魏の歴史書に書かれているからです。「日本から王様の使いが来た」と。この時代のことです。紀元3世紀、200年代です。

魏も呉も蜀も約50年間争ったあと、結局は国家統一に失敗して別の統一国家ができた。

これが晋です。でもあとで移動して東晋になるから、それと区別して西晋といいます。建国は265年、建国者は魏の家来の司馬炎です。

これで終わります。ではまた。

いま中国です。中国は、殷から始まって、周になり、次は秦の始皇帝の秦になって、前漢、後漢と変わります。

紀元後200年代は何世紀ですか。3世紀です。3世紀は三国。三国は3世紀、覚えやすいです。三国志で有名な魏・呉・蜀の三国です。

※ 魏の曹操は、人頭税を基本とした徴税制度をやめて戸の資産に応じて税を徴収する戸調制へ移行した。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P112)

ただ隠し味は、北方に騎馬遊牧民がいるということです。中国の歴史はこれに悩まされる歴史です。今の中国人は結局、この騎馬遊牧民と農耕民が混じり合っているんです。その混じり合う歴史です。

これを必死で食い止めようとして、人工衛星から唯一肉眼で見えるものは何でしたか。これが万里の長城です。その願いむなしく中国に異民族が入ってくる。年中行事のように。

【晋】

三国時代が約50年続いて、魏の家来の司馬炎が統一国家をつくったのが265年。これが晋です。

しかしこの後、北方民族から追われて晋は東に逃げた。だからをその逃げた晋と区別するために西晋といいます。シンという国がよく出てきますが、字が全部違う。シンは全部チャイナ、シナなんですよ。始皇帝の秦、王莽の新、それからこの晋、全部シンなんです。これが英語流に訛ったものを、我々はCHINAと書いてチャイナと読まされている。でも戦前の日本のようにシナと言うほうが本当の発音に近いです。

建国者は魏の家来の司馬炎という武将です。20年ばかりですぐ反乱が起きてこの西晋は短命です。約50年後の316年に滅びます。

【八王の乱】 その西晋で8人の王の子分たちがそろって290年に八王の乱を起こす。

自分たちだけでは鎮圧できずに、西晋は誰に助けを求めたか。頼ったらいけない相手、万里の長城の向こうの北方騎馬民族に頼ったんです、「助けてくれ」と。すると彼ら騎馬民族が八王の乱を鎮圧して、中国に入ってくる。西晋は自分から異民族を呼び込んだのです。この八王の乱に勝つために。

その結果、万里の長城を越えて、中国に馬に乗った騎馬遊牧民がわんさか入ってくるようになる。それで結局、316年に約50年でこの西晋は滅ぶんです。

そして南に逃げるのですが、南といっても、東の方にもかかっているから、これを東晋という。東というけど我々のイメージでは南です。

【五胡十六国時代】

こうやって西晋は中国の南に逃げた。では遊牧民が入ってきた中国の北半分はどうなったか。騎馬遊牧民が次々に国を立てては潰れ、国を立てては潰れ、相戦うこと約百数十年、混乱の極みです。この時代を五胡十六国時代といいます。

五はわかる。胡は何か。異民族です。中国人から見た異民族です。場所は華北、黄河流域です。5つの異民族が国をつくっては潰れ、国をつくっては潰れ、16の国が130年間これを繰り返す。だから五胡十六国時代といいます。

その五胡とは五つの異民族です。まずそれ以前の漢の時代からいた匈奴、これが弱った。弱ってバンザイじゃないです。いくらでも代わりがいるんです。強くなるのは別の騎馬民族である鮮卑(せんぴ)です。これが中心になる。ついでに残り3つ。羯(けつ)・氐(てい)・羌(きょう)と中国人が呼んだ民族。本当の発音は分かりません。

ここで鮮卑がでてきました。彼らも馬に乗った人たちです。畑を耕す人ではない。遊牧民です。こういうふうに中国人から見たら外国人が入ってきた。この時代が約100年続きます。

外国人が好きな外国の宗教が流行ります。仏教です。これは中国の宗教ではありません。インドの宗教です。中国で、インドの宗教がますます流行していくようになる。

五胡十六国時代が終わったあとも、ずっと中国は北と南の二つにわかれて相争う時代になっていきます。この時代は北と南は別の国と思ってください。

北は次々と国が現れる。それを全部ふくめて北朝といいます。同じ時期の南の国は南朝というけれども、これはあとで言います。

【北朝】 日本でいえば戦国時代のようなものです。小さな大名たちが相争い合う。その中から中国の北半分をやっとまとめたのは、やはり異民族です。馬に乗った人たちがまた国を建てた。

これが前回にちょっと触れた鮮卑族が建てた北魏です。これが約150年続く。386年から534年、400年代が中心です。5世紀のことです。

※ 北魏を建てた鮮卑の拓跋氏は、「可寒」という君主号を用いていた。この君主号カガン(可汗)は後の柔然や突厥、ウイグルなどの遊牧国家の君主号に受け継がれ、やがてハンとかたちを変えることになった。有名なモンゴルのチンギス=ハンの「ハン」もこの伝統に基づいている。そこに共通しているのは、カガンの地位は上天神からくだされた神聖なものだという観念であった。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P106)

ついでにいうと、このころの日本の天皇の使者が・・・・・・まだ日本はできたてのほやほやですが・・・・・・この北魏と対立している南朝の宋という国に「おつきあいしてください」と中国にやって来るんです。一人、二人、三人、四人、五人の天皇が次々と。彼らをまとめて「倭の五王」と言います。日本では巨大古墳ができているころです。五王だから五世紀です。これも覚えやすい。

この中国を統一した国が、匈奴の代わりに勢力を持って来た鮮卑の北魏です。北魏による華北統一が、439年です。

【漢化政策】 普通ヨーロッパの歴史だったら、支配者が負けた側に自分たちの文化を押しつけていく。言葉も変えるし、風習も変えます。勝った側の文化を強制していきます。でも彼らは逆です。

軍事力で勝っても、文化の水準、漢字の水準、料理の水準、すべて中国が上だとわかる。だから自分たちからすすんで中国文化を真似ていくんです。そうやって中国文化に馴染んでいこうとする。これを漢化政策といいます。

ヨーロッパは逆です。ヨーロッパやその他の地域では勝った側が自分たちの文化を押しつけていく。ところが彼ら鮮卑族は、髪型から、服装から、自分たちから中国人のマネをしていく。だから見た目では中国人と区別がつかなくなります。

【達磨】 それからついでにいうと、日本でも有名なお坊さん、人形になっているお坊さんに、何がありますか。達磨さんです。

ダルマさんはたんなる人形ではなくて、実在のお坊さんです。北魏の時代に、インドから中国に来たお坊さんです。

なんでダルマさんになっているか。この人は黙って座り続けているうちに、手足がなくなってしまったからです。イヤ、そういう言い伝えがあるからです。彼の教えが禅宗です。そして日本にも、その仏教の教えである禅宗が伝わる。悟りを得るため、とにかく座るんです。「ツベコベ言わずに座れ、分かるまで座っていろ」という感じです。

禅宗というと「無念夢想」で黙想するというイメージです。座禅を組んで黙想してちょっとでも動くと、雲水という棒を持った人が、1メーター尺みたいなもので背中をバシッバシッと叩きます。そういうイメージがあって痛くて恐そうですけど、バシッと後ろから背中を叩かれると、あれ実はものすごく気持ちいいです。

私は若いとき、1週間ばかり禅寺に連れて行かれたことがあって、毎日ずっと座禅を組んでいると、首の筋とか背中の筋とか、それがコチンコチンに針金のように堅くなって、痛くて痛くてたまらなくなる。少しでも動かしたいんです。

そのときに助け船のようにバシッバシッバシッ2~3回叩かれると、本当に気持ちいいものです。「もっとやって」と言いたいぐらい。一度やってみてください。叩かれるとこんなに気持ちいいものなのか、というぐらい気持ちいいものなんです。叩かれて、助けてもらっているんです。別に変な世界じゃないですよ。そういう修行の方法が座禅ですね。

でも痛くなって、叩かれるのを待つようでは悟りじゃない。叩かれなくても、いつまでも座って座って微動だに動かなくなるまで座るのが悟りへの道です。

叩かれるのはまだ下手です。下手だからいじめられているのではない。下手だから叩いて助けてもらっているんです。叩かれて叩かれて助けてもらって、気持ち良くなる。そういう達磨の禅、雪だるまにもなる達磨さんです。

異民族の北魏ではそういう仏教が保護され、雲崗や竜門などの石窟寺院がつくられます。中国の伝統宗教は儒教ですが、外来宗教の仏教が盛んになります。

【均田制】 北魏では漢化政策です。それにより遊牧社会と農耕社会が融合していきます。融合といえば聞こえはいいけど、実際はどんぶりの中でゴチャゴチャになっていく。

この北方騎馬民族は、中国人のお金持ちが嫌いだったんです。お金持ちは、土地をいくらでも持っています。これを全部没収する。

没収して自分でガメるじゃない。それを貧しい農民に貸し出します。これが均田制です。ヨーロッパの歴史ではこんな制度は現れません。こうやって小農民を保護するのです。

※ 北魏は、三長制と均田制を創設して豪族支配下の民衆を戸籍につけて土地を与え、兵役徴発や租税収入の基盤を拡充した。・・・・・・これは以後の北朝の諸王朝に継承された。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P111)

これを真似したのが奈良時代の日本です。すべての土地をいったん公地にして、それを農民に貸す。そうすれば農民たちも生きていけるし、そこから税金を取れば国家も成り立つ。これは中国人の発案というより、北魏という騎馬遊牧民国家の発案です。こうやって農民に土地を貸し与えるという制度が日本にも影響しています。

この北魏は534年に分裂して滅びます。あとは西魏と東魏になります。さらにそれぞれ北周と北斉になります。約50年間です。北魏からの約150年間を、まとめて北朝といいます。

【南朝】 では南朝はどうかというと、東晋は長江流域を支配しています。この地域を江南といいます。昔の揚子江、つまり長江の流域です。

北を流れる川は黄河ですね。昔は木があったんだけれど、伐採したあと植林しなかったから今では土がむき出しになって、雨が降ると黄色い土がドロドロ流れこむ。そこに西の山の雪解け水がさらに流れこむ。だから洪水も起きます。雨が降らなくて乾燥すれば、土埃が舞い上がる。それが上空に舞い上がって西風にあおられて、日本にまで飛んでくる。これが黄砂です。ついでに言うと今ではPM2.5も西風に乗って中国から日本に飛んできています。

南の方は長江、ここは江南という。ここに騎馬民族から押し出された漢民族が下っていきました。でも中国文明は北からの発生です。

南朝になって初めて、長江流域の開発が本格的に進みます。中国の南半分がこの時代から開けてきます。

420年に東晋が滅んだ後も、次々に王朝が移り変わっていく。約160年間で4つの国が変わります。約40年ごとぐらいに宋・斉・梁・陳という4つの国がコロコロと変わる。

さっき言った「倭の五王」が使いを出したのは、このなかの宋という国です。この国の歴史書である「宋書倭国伝」の中に「倭王武の上表文」というのがあって、日本の天皇である倭王武が国内を統一するさまをアピールしている文を載せています。これは日本史では有名な文です。

【騎馬民族の移動】 こうやって長続きしない国が続きます。そうすると万里の長城の北の騎馬遊牧民が力を持つんです。

新たに起こってきたのは・・・・・・モンゴル高原も目まぐるしく変わります・・・・・・突厥(とっけつ)という。これだけでもいいですが、この間にチョコっと出てくる柔然もあります。いろんな民族がうごめいているんです。

この突厥も騎馬民族で、馬に乗ってるから100年で1000キロ、200年で2000キロ、300~400年経てば、アジア大陸の東から西までサーッと移動していく。

彼らは現在ヨーロッパの東の入口で国つくっているトルコ人のご先祖です。突厥はトルコのことです。

いつの間に移動したか。匈奴だってヨーロッパの入口でローマ帝国を滅ぼすフン族になったという話があるように、アジア大陸ぐらい、馬に乗って数百年の間には簡単に走破します。移動するんです。

彼らもまた移動のたびに文化を運び、国をつくっていく。おまけにペストまで運ぶ。ペストというのは伝染病です。これでヨーロッパは3人に1人が死ぬ。1億2000万の今の日本の人口で3分の1が死んだら4000万人が死ぬことになる。1000年後のヨーロッパでは、こんな病気が起こる。遊牧民は良くも悪くもいろんなものを運びます。

【日本】 前後しますが、この頃の日本列島は中国の後漢の歴史書が書いてくれています。57年に福岡県の小さな国、奴の国の王様が「漢の委の奴の国王」(かんのわのなのこくおう)の金の印鑑をもらった。そして後漢の光武帝から王にしてもらった。中国は皇帝です。そのワンランク下が王様です。王に任命するのは中国の皇帝です。「任命してください」と言っていたのがかなえられたのです。そうするとかたち上は中国の家来になる。

こういう体制を中国はよくとります。これを冊封体制といいます。日本は当初、中国の家来という立場をとる。これは日本に限ったことではないです。中国の周辺国はそういう形を取ります。

※ 羈というのは馬のおもがい、あるいは手綱であり、縻というのは牛の引綱だといいます。これらによって牛馬をあやつるように、異民族を間接的に統治することを羈縻(きび)といいます。・・・・・・秦漢以来、中国王朝は郡県制度を施いて、中国内地を直接統治したのですが、国外の異民族には原則として旧来からの組織を温存し、その君主と中国皇帝とのあいだの君臣関係を結んでおくのをふつうとしました。前にのべました外臣との関係がそれです。このとき臣となった者に冊書とよぶ任命書を与えて国王に封ずる(任命する)という形をとりますので、その関係を冊封といいます。この冊封が羈縻政策のいちばん主な形態です。・・・・・・朝鮮には郡県をおいて中国内地と同じように支配しようとしました。しかしその下には朝鮮諸族の民族社会が存続していました。中国内地の郡県内にも異民族が多数居住していましたが、その社会も温存されて、既述のように、属国や道などの特別な統治機関によって治められていました。ここらにも羈縻の精神が生かされていたといえます。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P142)

※(●筆者注) 古代中国の唐の時代には、領土を広げ異民族を支配するとき、敵対した異民族を滅ぼそうとはせず、その地域の長官には現地人の部族長を任命して世襲させて統治した。これを羈縻(きび)政策という。羈縻とは、手綱で牛馬を繋ぎとめるの意味である。

それ以前から、中国の周辺国に支配を及ぼすときは、現地の王をそのまま王として認め、自分の子分として朝貢(貢ぎ物をもってくること)させた。そういう地域は中国の一部だと見なした。朝鮮は長らくこれであったし、5世紀の日本もすでにこの枠組みの中に入った。これを冊封体制という。他地域を滅ぼさず、そのまま自分の子分にして支配下に入れるという方法は東洋社会特有の方法である。

日本の律令制下の国郡里制もそうである。よく教科書では国郡里制によって中央集権国家が完成したと説明されるが、ではヤマト政権はそれまでの地方豪族を滅ぼして中央から役人を派遣したのかというと、決してそうではなく、郡司はそのまま地方豪族を任命して、実質的な地方政治を任せた。彼らは中央から派遣された国司を敬っていればそれでよかった。実質的な地方支配は郡司の手にあった。

武士の時代になって発達する封建制度というのもこの延長線上にある。鎌倉幕府も室町幕府も封建制度であるが、最も強力な幕府であった江戸幕府でさえ、関ヶ原の戦いのあと、中央武士を地方に派遣して彼らによって地方政治を統括したのかというと、そうではなく、戦国時代の大名の多くをそのままその地に存続させ、彼らに地方統治を任せた。日本の封建制度は、東洋社会の伝統のうえに築かれたものである。

ヨーロッパにも地方豪族による土地支配の時代があり、それを「フェーダリズム」というが、それは日本語では封建制度と訳されている。しかし日本の封建制度と西洋の封建制度では、そのもとになっている考え方が根本的に違っている。

前者が争いを避けるのが前提になっているのに対し、後者は覇権を争うことが前提になっている。前者が争いを避けて国家としてまとまるのを目標としているのに対し、後者は争いを続けて国家が細分化する結果になっている。前者が自分の子分になれば滅ぼさないのに対し、後者はとことん争って相手を滅ぼす。このような社会の原理の違う社会の制度を、同じ封建制度と訳すことは多くの混乱を生む。

東洋社会は地方勢力を残存させるという点では地方分権的であり、逆にそのことによって1つの国家としてまとまり、中央集権を成しとげたという点が重要である。

この頃に日本は初めて国らしい国、つまり3世紀に邪馬台国ができます。これは今だに場所さえ不明で、どこにあったのかわからないのですが、王の名前だけわかってる。王は男ではなかった。これが女王「卑弥呼」です。邪馬台国は、九州人だったらやっぱり北九州説をとりたいところです。北部九州説と畿内説、この二つがあります。どうも畿内説が優勢らしい。

【弥生時代】吉野ヶ里遺跡を観光する前に!歴史を勉強して行こう!【見て覚える日本史シリーズ】

でもその約100年後に、畿内の奈良県に大和政権ができます。これが4世紀のころの日本です。そのあとに出てくるのがさっき言った5世紀の「倭の五王」です。

百舌鳥・古市古墳群 PRムービー (Long version)

でもこの朝貢形式・・・・・・冊封体制に入ること・・・・・・をイヤだと言ったのが、これが昔の一万円札の聖徳太子です。7世紀の人です。今は名前を変えて厩戸(うまやどの)皇子といっています。「冊封体制はイヤだ。家来になんかならないぞ。オレは対等につきあうぞ。遣隋使をおくるぞ」、それで有名な人です。

【隋】

三国時代の魏・呉・蜀から見て、約400年ぶりに中国をまとめた国、これが隋です。581年です。

聖徳太子はこの国と対等につきあおうと船で使いを出した。これが遣隋使です。その隋です。しかし隋は20~30年ですぐに滅ぶ。

次が長い。約300年ぐらい続く唐になります。唐になると国はますます大きくなって、下の図が唐です。

これは続けてやります。隋唐時代といって。

▼隋唐時代の中国

この隋の時代に大土木工事を行います。長江と黄河を結びつける堀を掘る。運河です。巨大な堀。何のためか。船を浮かべて遊ぶためですか。物を運送するためです。これで儲かるんです。

隋を建国したのは楊堅といって、これも北朝の最後の王朝である北周の外戚です。外戚というのは前に説明しました。皇后の一族です。彼らにも騎馬民族の血が流れています。

漢民族の南朝ではなく、北方民族の北朝が中国を統一しました。このことを見ても北方民族が中国の脇役ではないことが分かると思います。

中国は夫婦別姓ですから、王が結婚しても王一族と嫁一族が対立する。外戚はその王の嫁さんの親戚のことです。これが国を乗っ取ったりする。新の王莽もそうでした。嫁さんの親戚から国を乗っ取られる。夫婦別姓には政治的にそういうリスクがあります。夫婦別姓というのは、日本のようには結婚した一族が宥和しないんですよ。そこに富や権力がからめば尚さらです。

【煬帝】 楊堅の息子は親を殺す。そして自分が皇帝になる。煬帝(ようだい)といいます。聖徳太子が「対等貿易やろうじゃないか」と言ったのはこの煬帝に対してです。

煬帝はさっき言った長江と黄河を結ぶ堀を掘る。そして大運河にする。すると物の流通が良くなる。商業が活発化する。

もう一つ。煬帝は、北方の騎馬民族である鮮卑族とのハーフです。お母さんが騎馬民族です。混血しながら騎馬民族の血が、王様の血に流れ込んでいきます。

【農民反乱】 煬帝は朝鮮半島に遠征します。この時の朝鮮半島の国は高句麗といいます。しかし運河は掘るわ、戦争はするわ、「おまえは何様だ」と腹を立てたのは・・・・・・これが腹を立てると怖い・・・・・・農民たちです。農民反乱が起こります。それで一発で滅亡する。

隋はあっという間に終わりました。しかし隋は300年ぶりぐらいに国を統一した。その統一したことが受け継がれていきます。

隋があっけなく滅んだのは、隋から攻められそうな高句麗は・・・・・・これも頭がいいですね・・・・・・それに対抗するために、近くの北方騎馬民族と手を組みます。北方騎馬民族は戦略的になくてはならないです。

そこを見透かしたように、「聖徳太子は隋の煬帝に対等貿易を持ちかけた」と言われます。だから煬帝は、最初は「無礼もの」と真っ赤になって怒ったけど、高句麗と日本の二つを同時に敵にまわするは良くないと判断して遣隋使を認めた。

本当にそうなら聖徳太子は大したものだと思いますが、たまたまそうだったような気もします。

誰と仲間になるか、その駆け引きで中国は揺れ動いていきます。

【唐】

隋は滅んで唐に行きます。唐の都は長安です。618年から約300年間、907年まで続きます。

成立は日本の奈良時代よりも約100年も前です。だから奈良時代に日本がまねするのがこの都です。縦横きれいに道割りして、周りは壁で囲んだ。それが奈良の都の平城京です。規模は一回り小さいけど。

この国を建てたのが李淵という人。隋の武将だった。しかし皇帝を倒すために手を組んだのが北方騎馬民族の突厥、つまりトルコ族と手を組む。

ということは唐が勝ってもトルコ族の力は強くなる。この李淵自身もまた、母方は北方騎馬民族の鮮卑族の血を引いています。ここにも騎馬民族の血が流れています。彼はハーフです。彼が唐の初代皇帝の高祖です。

しかも李淵の母は、先に滅んだ隋の煬帝の母の姉です。その母は鮮卑族です。鮮卑族の中の拓跋部という部族の出身です。この拓跋部から見ると、隋も唐もおなじ拓跋部の国家なのです。だから隋と唐をまとめて、拓跋国家ということもあります。中国を漢民族の立場だけから見たらダメなんだということです。

▼隋唐の婚姻関係

彼の息子を李世民といいます。太宗といいます。彼は本格的に律令を整備します。律と令を兼ね備えた法律です。これに政治のやり方がすべて書いてある。

【律令】 律令の令は命令です。「こうしろ」ということが書いてある。しかしこれで完成ではない。100人のうち99人は従っても、必ず1人従わない人間がいる。「よかよか」では国が治まらない。

従わなかったらどうするか。捕まえて処罰する。その罰し方を決めます。ここまできちんと書いとかないと法律は効かないんですよ。これがないのを今でもザル法という。「すみません」で処罰されなかったら、「守らないほうがましだ」ということになる。

罰し方と合わせて律令体制といいます。これで律令体制が完成します。令は命令、律は罰し方。こうしなさいということです。こういう政治をする。やはり法家思想ですね。

その中心は土地制度です。土地は農民に分ける。北魏の均田制を受け継ぎます。小農民を基本にすえようとします。ここがヨーロッパと違うところです。ヨーロッパではまだ農民が自立すらしていません。ヨーロッパで独立自営農民というのが出てくるのはもっとずっと後のことです。代わりに豪族の土地は全部取り上げます。

この均田制は実施されてからあとは、徐々に崩壊するんですが、農民は生き残る。中国の農民は強い。日本の農民も実は強いですが、それ以上です。ヨーロッパとはそこが違うんです。日本も基本的に農民が社会の基本にある国です。

これですべての土地は皇帝のものです。その皇帝が土地を農民に貸す。今と違うのは、死んだら土地は子供のものにならずにまた国に返すということ。つまり土地は相続できない、ということです。しかし生きている間、農民は借りて耕すことができる。

ただこれを行うためには、どこに土地がいくらあって、どこに人が何人いて、誰が死んで、誰が生まれて、そういうことをずっと管理しないといけない。戸籍がベースにあるわけです。ちなみにヨーロッパでは戸籍もありません。

今はコンピューターですぐにできるかもしれませんが、紙が貴重品であるこの時代に、どこに誰が住んで、誰が死んで、誰が生まれて、というのを管理するのは大変で、結局これは失敗していく。

【小農民】 均田制ができなくなると、土地の合併がすすんでいきます。結果的には大地主がこのあと現れてくる。しかしこの時代にすでに、小農民が社会の基礎に座ったということが大事です。

土地を貸してそこから税金を取る。租・庸・調です。これは丸ごと奈良時代の日本が真似します。そして彼ら農民が兵隊になる。これも日本に取り入れられます。つまり彼ら農民が社会の中核です。

【科挙】 では行政官やエリート役人は誰かというと、地方の有力者ではないのです。科挙を行います。ペーパー試験です。

この実施にはいろんな社会的条件があります。試験するためには何が必要か。まず紙が必要なんです。今も昔もそうです。でもヨーロッパや日本には紙がない。中国は紙をもっていたからそれができた。紙がないと試験できません。紙がないと文字も普及しません。

しかし、試験に合格して偉いお役人さんになっても、息子にその地位を息子に譲ることはできません。科挙は一代限りです。徹底した能力主義です。親が偉くても息子はボンクラ、それだともうダメです。親が偉ければ子供も自動的に偉くなること、これを世襲といいますが、ほかの国の多くはこの世襲です。

しかし中国の役人はその世襲ができない。親がいくら大臣であっても、子どもはまた1からスタートして試験に通るしかない。こういう形はこの時代には他の地域にはないですね。

【則天武后】 それから、また夫婦別姓がでてきます。王の一族とその嫁の一族は喧嘩します。

息子が皇帝であっても、則天武后という母親は、自分の子供を押しのけるて自分が皇帝になります。

夫婦別姓は、息子がA一族であっても、母親はB一族です。それで母親側のB一族が、皇帝側のA一族を潰す。そして自分が国を乗っ取って、自分のB一族の国に変える。国の名前も変える。これが周という国です。これで中国初の女帝です。

夫婦別姓はこうなる。これもヨーロッパにはないし、日本にもありません。母方の一族を外戚と言いますが、その外戚一族が乗っ取って別の国をつくる。そこで政治的な混乱が起こって・・・・・・また元に戻りはするんですけど・・・・・・一時非常に混乱する。

【楊貴妃】 この混乱を収束させたのが玄宗皇帝です。若い時は有能でしたが、年を取ると若い女性に溺れ始めた。

それが絶世の美女の楊貴妃です。楊貴妃が美人かどうか、そんなことは実はどうでもよくて、大事なことは別にあります。中国では皇帝が女に溺れると必ず外戚一族、つまりここでは楊貴妃一族が力を持つということです。楊貴妃の楊一族という外戚勢力が力を持つわけです。そしてそれがまた政治的な混乱を生んでいきます。

【安史の乱】 それが755年の安史の乱です。日本の奈良時代中期です。

今のように新幹線、車もない時代だから、目の届かない遠い200キロも300キロも離れたところはよく分からない。そこで皇帝の目の届かないことを良いことに、地方ではどんどん力を持つ人たちがいっぱい現れてきて、辺境地帯や国境地帯には力をもった豪族が出てくる。彼らを節度使という。彼らが土地を持つ。お金も持つ。さらに軍隊も持つ。

彼らは中央政界でも力を持つようになる。そのとき彼らのライバルが楊貴妃の一族です。だから楊一族を除こうとして反乱を起こす。これが755年の安史の乱です。安禄山と史思明、安史とはその両名の名字を取ったものです。この乱で中国は混乱していく。「国破れて山河あり」という杜甫の詩『春望』はこの時のものです。

きっかけは則天武后という外戚の乗っ取り、さらにそれを治めた玄宗皇帝の外戚楊一族の台頭、こういう外戚一族による混乱があって、唐は急速に衰退していく。

しかも唐王朝は、この安史の乱を自力では鎮圧できずに、騎馬遊牧民のウイグルの援助を受けてどうにか鎮圧します。だからこのあとはウイグル頼みになります。しかしそのウイグルが力を失うと、唐も滅んでいきます。

▼8世紀の世界

【仏教】 やっぱり外国宗教が流行ります。この時代に仏教の本場のインドのヴァルダナ朝まで行き、仏教の本場で学び、お経をいっぱい持って帰った坊さん、これが玄奘です。

こういっても日本人はこの名前を知らない。あだ名で通っています。三蔵法師という。三蔵法師というと聞いたことないですか。あるお猿さんの話があります。

中国の猿といえば孫悟空ですよね。孫悟空は架空のお話ですよ。作り話です。

でもその中に出てくる孫悟空が守ろうとした偉いお坊さん、それは実在の人です。それがこの玄奘です。

中国から、山越え、谷越え、インドまで行って学び、中国に帰ってきた。そのときの道中記に話を借りて、孫悟空という猿が活躍します。自分の体の毛から自分の分身を何百人もつくって戦ったという話になったりもしています。そういう孫悟空はウソです。でも残り半分は本当です。

ただ中国では800年代になると仏教が流行りすぎて、「仏教は外国宗教じゃないか、中国の宗教に立ち返ろう」、そういう動きが出て弾圧される。だからこの後、仏教がさかんになるのは朝鮮や日本であって、中国ではありません。

中国のオリジナル宗教は孔子の教えの儒教です。中国のオリジナル思想は儒教です。仏教はインドの宗教です。

【ウイグル】 突厥が応援して唐ができたんですね。 その突厥の別の一族がまだ744年に内モンゴルを統一しウイグル帝国をつくる。唐と組んで、さっき言った756年の安史の乱を鎮圧しますが、このウイグル帝国も840年にキルギスに攻められ崩壊します。

ウイグル自治区は今でも中国にあります。これに戦いを挑んだキルギスの名は、キルギス共和国といって中国の西の中央アジアにあります。これは遊牧民同士の戦いですよね。そして唐は仲間のウイグルを失って滅んでいきます。

【農民反乱】 弱くなったら滅ぶ、王朝に不満を持つ人たちによって。これを黄巣の乱といいます。875年です。

黄巣は人の名前です。塩の密売商人をしていた人ですが、それに参加したのが農民たちです。やはり農民反乱です。農民が腹を立てる。「生活がきつい、社会はガチャガチャだな、この王朝ダメかな、天が見放したんだ、天が見放したら王を交代させよう」、こういうことを徹底的にやる。

907年には、黄巣の家来でもと節度使であった朱全忠の動きによって唐が滅亡します。注意すべきは、このとき北方民族の突厥を味方に引き入れます。朱全忠は新しい国、後梁という国をつくります。これが五代十国の始まりです。

これで終わります。ではまた。

いま中国史です。中国史をいうときに問題なのは、たんに万里の長城の南が中国と思うんではなくて、万里の長城の北で馬に乗っている人たち、農耕民じゃない人たち、騎馬遊牧民族、または逆にして遊牧騎馬民族、こういった人たちがいることです。

たぶん顔形は東洋人の顔なんでしょうけど、言葉は中国語じゃないんですね。言葉が違えば民族も違う。民族が違えば文化も違う。こう言った人たちが中国の周辺にうごめいてくるんです。

その相互作用が中国史なんです。全部わかろうとすると大変なんだけど、ポイントは難しくありません。騎馬遊牧民といっても、その時代時代でメインの遊牧民は一つです。

【五代十国時代】

300年間続いた唐が滅んだあと、また中国は約50年間の分裂時代になります。五つの国が次々に変わります。これを五代十国時代といいます。

北の方では五つの国が変わり、南の方では十国がバラバラです。また戦国時代です。

中国はまとまってはバラバラに、まとまってはバラバラに、これを繰り返します。こういう戦国時代になるのは、北にいる騎馬民族がしょっちゅう攻めてくるから、材料には事欠かないです。

この五つの国はすべて後をつけて、後梁・後唐・後晋・後漢・後周といいます。漢字で書くから中国人の王朝みたいですが、これらの国の支配層は突厥つまりトルコ人です。後をはずして梁・唐・晋・漢・周と覚えたら楽です。

【ウイグル】 唐が滅んだのは907年ですが、それ以前の唐の時代のモンゴル高原は突厥だった。

その後、同じトルコ族の別のグループとしてウイグルが活動しだした。しかしこのウイグルも、唐の滅亡の前に、敵対していたキルギスに840年に攻められてモンゴル高原を出ていかざるをえなくなった。

彼らは西へ西へと移動していきます。これをウイグルの西遷という。西遷とは西に引っ越すことです。

【中央アジア】 中国の西方、砂漠地帯から、パミール高原、アジア大陸の真ん中あたりまで、そこを中央アジアといいます。そこには超大国はないですが、アジア大陸のへソみたいなところで、西から東からといろんな民族がうごめくんです。意外と注意です。

ウイグルというトルコ族の一種がまず西に動いて中央アジアに行く。もともとそこは白人が住んでいた。白人といってもイラン系、ペルシア人です。

※ 中央アジアのオアシス民は、古代においてはおもにインド=イラン語系の言語を話す人々であった。(詳説世界史研究 木村靖二他 山川出版社 P108)

ウイグルはトルコ族です。だからトルコ人の土地という意味で、この一帯はトルキスタンと呼ばれていくようになります。トルコ人が住んでいる土地という意味です。それまではイラン人やペルシア人が住んでいた。イラン人とペルシア人はだいたい同じです。ペルシア帝国があったところが今のイランという国になっている。

そこに我々と同じ黄色い顔のウイグル人が来て、そこはもうすでに・・・・・・まだ言ってないけど・・・・・・イスラーム教が広まっていた地域なんです。そこに入ってきたウイグル人はイスラーム教を信仰していきます。モンゴルにいたウイグル人が移動してイスラーム教徒になっていく。

これが10世紀ごろに起こったことです。この場所が中央アジアというところ、インドのちょっと北西あたりです。

【キタイ】 ウイグルが移動によって、モンゴル高原は空いた。空いたら誰も住まなかったか。そんなことはない。その代わりには事欠かない。いっぱい別のグループがいる。似たような人たちがいるんですよ。彼らがまたそのモンゴル高原に入ってくる。

彼らをキタイ族という。これを中国人は漢字に当てはめて、なるべく似た名前にした。契丹(きったん)という。キタイ、キッタン、なにか似ている。漢字はもともと音を表す言葉でなくて、意味を表す言葉だから正確な発音を表せないんです。この契丹が乗り込んできて国を建てる。

彼らは中国文化が上だと知っているから中国風な国をつくる。漢字一文字を当てるんですね。これを「遼」という。建国者は耶律阿保機(やりつあぼき)。発音は正確には分からない。

これが戦うと強いんです。文化的には中国が上なんだけど、喧嘩するとこちらが強い。勉強しないけど喧嘩は強い、そういう人いるでしょう。全然不思議なことではない。

【燕雲十六州】 そこで彼らは中国の一部であった地域、万里の長城の南側、ここの部分を936年に占領する。全体から見るとそんなに大きな地域ではないけれども、中国内の土地が異民族に取られたということで、中国にとっては非常にインパクトが強い。中国人はこのことに強い危機感を覚えた。この地域を燕雲十六州(えんうん十六州)といいます。

中国にまた異民族が入ってきた。戦争で勝つのは決して文化的に高いところではありません。文化水準が低いところは逆に野蛮だから、野蛮な人間が高い文化を滅ぼすことはよくある。

中国とヨーロッパの関係もそうです。中国とヨーロッパを比べると、ヨーロッパが文化が進んでると考えたらダメですよ。

まだヨーロッパにはお金も流通してない。中国にはすでに1000年前からお金が流通している。さらにヨーロッパには紙もない。中国にはすでに1000年前から紙がある。多くの人が文字を書ける。ヨーロッパはほとんど文字を書けない。

日本の江戸時代だって、ヨーロッパの先端文化は進んでいたかも知れないけれど、識字率つまり国民がどれくらい字を書けるかというと、日本人の識字率が高い。江戸時代の庶民は、学校がなくても、誰から命令されるわけでもなく寺子屋に行き出す。だから識字率は非常に高い。

そういう平和な国にペリーが大砲向けて来ると、ひとたまりもないわけです。

【宋】

唐が滅んだあとはどうなったか。これが宋という国です。960年に建国です。

5Cの南北朝時代にも南朝に「宋」という同じ名前の国がありましたが、それとは別の国です。

▼北宋と遼

隋のあとの順番は、隋・唐・五代十国・宋・金・南宋・元とくる。モンゴル帝国まであとちょっとです。秦の始皇帝からもう1000年過ぎました。

上の図が宋です。都は開封といって、横に川が流れてる。それが黄河です。黄河のほとり、そこにむかし隋が運河を掘った。ちょうどその運河と黄河がつながっているところです。

【文治主義】 この宋という国を作った人は、字が難しいて趙匡胤(ちょうきょういん)という。五代の最後の王朝である後周の軍人です。もとは辺境を守って自分の軍隊を持っていた親分、つまり節度使です。

彼は軍人ですが、自分が軍人だからこそ軍人の恐ろしさを知ってる。武力で国がコロコロ変わるような社会には飽き飽きした。

それで文治主義です。「勉強しなさい」という。中国にはすでに試験がある。ヨーロッパは紙がないから試験できない。中国は紙があるから試験ができる。それが科挙です。その科挙を強化する。

「勉強したやつは役人に取り立てるぞ。政府に抱えるぞ」。今までは節度使のような地方の親分に、地方政治を任せっぱなしだった。しかしこれからは地方に、中央から役人を派遣し地方行政を行おうとした。つまり中央集権をめざすわけです。そのために「頭のいいやつを登用するぞ」、そういう方針を打ち出していく。

しかしこれはお金がかかりすぎて、財政が回らなくなるんです。いままでは地方のことは地方の親分に任せていた。しかしこれからは中央政府の役人が地方政治を行うことになる。政府の資金で地方政治を行うんです。だからお金が足りない。

それで1万円札を刷るんです。これが世界初の紙幣です。1万円札を刷る意味は「国家の信用でお金をつくる」ということです。そうやって紙のお金を作り出す。金貨とはまったく発想が違います。これはもともとは商人たちが発行していた手形です。

では今我々が使っている1万円札も国家が発行しているのか。ちょっと違いますね。今の1万円札は、国家が発行しているのではありません。日本銀行が発行しています。日本銀行で働いている人は公務員ではありません。だから今の1万円札は、政府紙幣とは違う別の何かです。今のお札は正式には日本銀行券といいます。そう1万円札に書いてあります。この銀行券というお金の謎は深いです。

【商業重視】 さっき首都が開封に移ったといいましたが、これは何を意味するか。中国はもともと農業中心の国だったんですが、水上交通の便のいいところに初めて首都をおいたということです。

1番大事なものは、農業ではなくなりつつある。商業重視の国家になりつつあるということです。

商業が栄えると、商業の同類に貿易がありますから、外国との取引の港として発達してくるのが、この図の広州です。1000年前から広州はあります。

これが伝統的な港で、今から約200年前にイギリスがここに行きたいけれども、その入り口にある小さな島を手に入れたくて、中国に戦争ふっかけて自分たちのものにした。アヘン戦争です。つまり麻薬を売りつけた。これが今の香港です。

香港は中国でもずっと南のほうです。北京は当然北方です。北の京は北京。南の京は南京という。南京のそのまたずっと南に香港がある。もともと広州といいます。

【西夏】 ただこの宋は、軍事に力を入れなかったから戦争が弱い。弱いと周辺の人間が暴れまわる。異民族がいろいろ動き出して国をつくっていきます。

今度はチベット系異民族、騎馬民族とちょっと違って・・・・・・チベットは西のほうにある・・・・・・西夏という国をつくり出す。王様は李元昊(りげんこう)という。李元昊の昊はめったに使わない字です。彼が王様です。

宋はこの西の西夏にも圧迫されます。北にある契丹の遼にも圧迫されています。毎年、銀や絹などの貢ぎ物を送らなければなりません。戦っても勝てないのです。この貢ぎ物の額が莫大なのです。

【交子】 さらに文治主義にはお金がかかる。学校も実はお金がかかるんです。そのお金がないから、世界初の紙でお金を印刷する。すでに印刷技術があったんです。ヨーロッパは印刷技術がないし紙もない。中国には紙があるし、印刷技術がある。これで紙をお金にすれば簡単だというわけです。

これが世界初の紙幣です。この紙幣を交子(こうし)という。紙幣の発行をします。紙幣そのもののルーツは中国ですが、ヨーロッパでの紙幣は、のちにまた別のところから発生します。そこには銀行がからみます。これはだいぶあとで言います。このお金は説明し出すとキリがない。簡単に見えてトリックに騙されます。

この中国の紙幣は、もともと預り証です。預り証というのは、ズボンを買ってスソを曲げのため預けると「1週間後にズボンを取りにきてください」と言われる。そしてその引換券をもらう。1週間後にその紙を渡せばズボンがもらえる。そのときのズボンの引換券といっしょです。その預り証です。

では紙幣は何の預り証か。中国の本当のお金は銅銭です。銅は重いから、その預けた銅銭の代わりに紙の「預り証」をもらう。でも紙は軽くて便利だから、その預かり証が本物のお金のように流通していく。

※ 10世紀から11世紀にかけて銅銭の鋳造量は20倍にも達したのですが、それでも銅銭が足りず四川などの周縁地域では、鉄が貨幣の素材とされました。・・・・・・そこで、四川の成都で張詠という人物が、唐の飛銭(便銭とも言われた送金手形)にヒントを得て、1002年、「交子」という鉄銭「預り証」を考案します。成都の16人の豪商が組合を作って鉄銭を預かり、「預り証」として「交子」を発行したのです。「交子」は商人の資産の裏付けで発行された手形(約束手形)です。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P73)

※ 中国では歴代のコインをはじめ、多種多様のコインが流通しており、極めて不便だった。そこで、四川の成都の金融業者は、「交子」という手形を発行することで、かさばる鉄銭の不便を避けようとした。

やがて「交子」の利便性が知れ渡ると、宋は商人組合から手形の発行権を奪い、紙幣としての「交子」を発行するようになった。もともとは銅銭の価値を示し、銅銭と交換することができるとされた手形を、皇帝が価値を保証する紙幣にかえたのである。

元来、中国の「お金」は素材としてはあまり価値のない銅を用いており、皇帝の権威により価値を付加されていたために、紙幣への移行が比較的円滑に行われたと考えられる。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P43)

最初は預り証を発行する業者によっていろんなお金がありました。国中に何百種類もの紙のお金があって不便だったから、政府がそれをまとめて発行します。

中国の通貨の基本は、政府がお金を発行します。今の中国銀行も、政府が実権を握っています。それに対してヨーロッパは、政府がお金を発行していません。政府とは別の、中央銀行が発行しています。

どっちが発行した方がいいか。これが大問題で決着ついてない。ヨーロッパ型は銀行券です。

日本は明治初期にヨーロッパ型をまねて以来、銀行券を発行しています。

しかし江戸時代は違う。江戸時代の金座・銀座は、幕府が経営しています。東京の銀座は、銀貨を発行する幕府の座があったところです。そこからついた名前が銀座です。その銀座を管轄しているのは幕府です。

ところが明治になると、政府はお金を発行しなくなった。その代わりに三井という民間商人を母体にした日本銀行がお金を発行しだした。それはヨーロッパのマネです。

ここでは宋王朝が国家として紙幣を発行したということです。政府は「官」だからその紙幣を「官交子」といいます。

※ 優れた紙と印刷技術により作られた「交子」は鉄銭と同価値で流通しますが、紙が素材であるため偽造や詐欺が相次ぎました。・・・・・・そこで北宋の地方政府は、紛争の多発と導銭の準備不足によって不払いを起こした両替商や交子舗(交子を発行していた金融業者)の救済を口実に、利幅の大きい「交子」の発行を商人から政府に移行して新たなビジネスにしました。1023年、北宋は36万貫の鉄銭を準備し、それに89万貫分を上乗せして、125万貫の「官交子」を交子務という役所に発行させます。それが世界初の紙幣です。北宋では価値を担保する鉄銭の3.5倍もの額の「交子」が発行されましたから、政府は巨額の発行益を手にすることができました。・・・・・・古代以来、絶対的な権威を持つ皇帝が天帝の代理人として通貨の発行権を握っていた中華帝国だからこそ、貨幣の素材を「銅」からさらに安い「紙」に替えても貨幣の信用を保つことが可能だったのです。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P74)

※ 四川の交子鋪が事業に失敗し、銅銭の準備高不足で不払いを起こしました。宋王朝は1023年、交子鋪の救済を行うと同時に、交子両替のビジネスを民間の交子鋪から取り上げ、朝廷の専売ビジネスとします。朝廷が交子を発行しはじめたことによって、交子は公的な兌換紙幣となり、全国に普及しました。これが史上初の兌換紙幣です。(世界史は99%経済でつくられる 宇山卓栄 育鵬社 P89)

金(キン)と違って、お金がないときでも紙幣はいくらでも印刷できます。それが癖になると歯止めがきかなくなります。お金を印刷しすぎると、物の値段はどうなるか。これは「政治・経済」で言ったことといっしょです。

物の量が一定なのに、紙幣ばかり印刷したら、物の値段は上がります。これが2倍、3倍だったら普通のインフレですが、100倍を超えるとハイパーインフレとなり、そこまで行くとそんな紙切れをいくら持っていても何の役にも立ちません。そうなると宋王朝が信用を失って、国家が潰れる。紙幣発行にはこの弊害があります。紙幣増刷が危険なのは、洋の東西を問いません。しかし問題は、紙幣を誰が発行するかによって「富の偏在」が発生することです。このことは「富の格差」の問題と関係してきます。このことはヨーロッパの中央銀行のところでもう一度触れます。

【王安石】 紙幣が発行され始めると経済がより活発化しました。しかし紙幣が流通して貨幣経済が発展すると、貧富の差が大きくなっていく。するとお金を儲けた人間が土地を買い占めていき、大土地所有制が広がっていく。農民の生活が苦しくなっていく。

中国はこの貧富の差を無くそうと努力します。努力した改革者を王安石といいます。

これは結果的にうまくいきませんが、ヨーロッパはもともとこういう政策がないです。お金はお金のあるところに集まる傾向がある。一部の金持ちと、大多数の貧しい人に分かれる。中国には「こういう社会はよくない」という考え方が前提としてあります。

ヨーロッパは「自由競争をして富める者と貧しい者が分かれるのは仕方がない」という考え方です。そのことも西と東でだいぶ違います。

【金】 今度は、万里の長城の北で暴れまわる民族が出てきます。これは本当はジュルチン族というんですけど、中国では漢字で書くからこれを女真(じょしん)族と書いた。女のグループじゃない。中国人が発音をまねただけです。

この女真族が1115年に国をつくる。これが金という国です。金を建国した王様は・・・・・・ここでも中国人はでたらめな漢字を当てますが・・・・・・完顔阿骨打(わんやんあぐだ)という。「なんだこれは」と驚いてしまう名前ですが、そう読むんです。女真族の王様の名前です。

中国人の宋はこの金にも圧迫される。金は強くなって1125年にまず遼を滅ぼす。そして翌年の1126年に宋を滅ぼす。

遼は逃げて西のほうで別の国、西遼を1132年に作ります。そのときの王様は耶律阿保機ではなくて、その一族の子孫、耶律大石といいます。彼らは中国から姿を消します。

【南宋】

金に滅ぼされた宋は南に逃げて、翌年の1127年に別の国を作ります。南に逃げた宋だから、これを南宋といいます。都は臨安(杭州)です。

▼南宋と金

この国が1279年までこのあと150年ぐらい続く。これを地図で見ると、12~13世紀の中国は上の図の状態です。南が南宋、北は金です。その国境が淮水(わいすい)です。南宋は北方民族に押された形になります。

南宋は金に対して中国史上初めて、臣下の礼をとり・・・・・・つまり金の子分となって・・・・・・毎年、銀や絹の多額の貢ぎ物をしなければならないことになります。

【宋学】 南宋は金に頭が上がらない。毎年多くの貢ぎ物をします。その経済的負担は大変なものです。だから紙幣を発行したということは前に言いました。

しかしそれだけではありません。「漢民族としてのプライドを捨てて、異民族に頭を下げ続けることが人間として正しいことなのか」という疑問がわいてきます。「人間として生きるためには何が正しいことなのか。どういう社会が正しい社会なのか」、そういう疑問がわいてきます。

それに応えたのが朱子学です。宋学ともいいます。これをとなえたのが南宋の朱熹です。朱子ともいいます。仏教などの外来文化ではなく、「中国の伝統文化に立ち返り、その正しさを周囲の国にもちゃんと主張すべきなんだ。そしてそれによって、中国を中心とした国際秩序を作るべきなんだ」と主張します。「正しさを主張するのなら、堂々と外に向かって主張し、その中国の正しさで国外の秩序も維持するべきだ。ところが今は異民族に頭を下げている。」と言います。こういうのを大義名分論といいます。

これが儒教の正統とされ、このあと日本にも大きな影響を与えます。日本の江戸時代の武士の学問といえば、一言でいうと、この朱子学です。

続く。

【12世紀のアジア大陸】 ところで、この12世紀をアジア大陸全体で見ると、どういう事が起こってるか。

宋は軍事は弱いけれども、経済は強い。だからモノを交換したい。

ではこの時代の西のヨーロッパはどうかというと、これもあとでいいますが、十字軍という遠征軍を東のイスラーム世界に差し向けて戦っている。

それで人が何万人と移動したついでに、貿易が活発化していく。これで西と東が通じる。

その取引の中心で、ヨーロッパ人が一番欲しがったものが何か。ヨーロッパは絶体つくれなかったもの、それは「蚕」です。何と読みますか。昔テントウムシと読んだ人がいたことは言いましたね。「カイコ」です。蚕が口から吐いた糸を紡いで生糸になる。この生糸を織ると絹になる。絹は今でも高級繊維です。

絹の背広とか着ている老紳士をタマに見ますが、やっぱりきれいですね。私は買ったことがないけど、一度は着てみたいです。でもお金がないから絹のパンツぐらいかな。

絹は英語でシルクといいます。その交易路は。シルクロードですね。こうやってシルクロードが活発化していく。

そして中国の南宋が潰れると、ユーラシア全体を配下に治めた者がシルクロードの支配者になる。これがモンゴルなんです。チンギス=ハーンです。大世界帝国、面積は過去最大です。

今でもモンゴル帝国以上に大きい国はない。チンギスハーンのモンゴル帝国が成立していく。

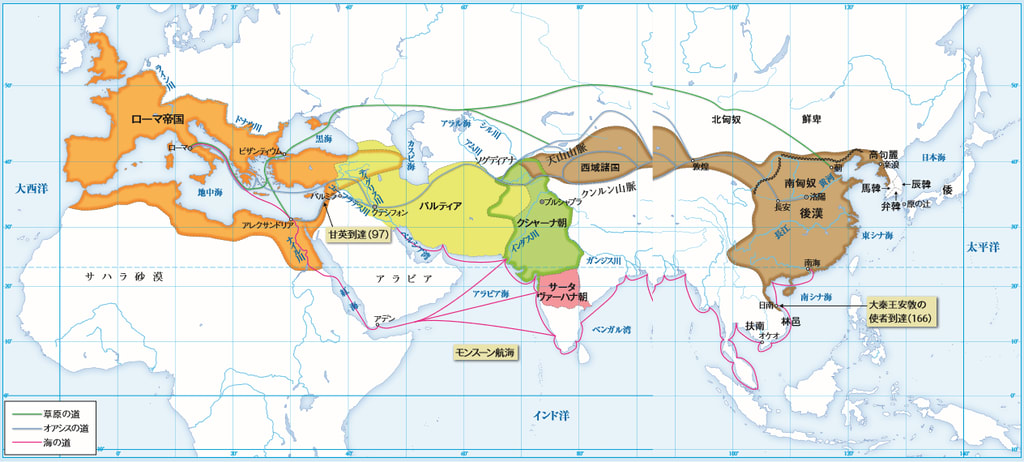

【モンゴル帝国】

国を作ったのは1206年です。モンゴル帝国という。もともとモンゴル高原の弱小グループだったけれども、偉大なリーダーが出ると急速に戦争に強くなる。リーダー次第です。

そのリーダーとして選ばれたのがチンギス=ハーン。誤ってジンギスカンとか、焼肉料理の名前になっていたりするけど、もとは人の名前です。

この騎馬民族はどこか民主的で、リーダーを話し合いで決めるという風習がある。モンゴル語で会議または集会を開く。これをクリルタイといいます。ここで重要事項を決定する。

今の日本の政治でも国会が一番重要で、まずここで行うことは内閣総理大臣を決めることです。この会議でモンゴル帝国のリーダーにチンギスが選ばれます。

そしたら周辺の部族をあっという間に統一し、2000キロ先まで行く。大遠征です。

まず西にいたさっき出てきた西夏、これを1211年に潰す。

さらに1231年にホラズムを潰す。次々に潰していく。向かうところ敵なし。今度は北に行く。

宋よりも強かった金も1234年に潰していく。金のことを女真族といいますが、要注意はこの女真族が、忘れた頃の400年後、また復活して中国に大帝国つくります。これが清です。400年間、鳴りを潜めて生き残っている。

この清は何かというと、日本が1894年に戦った国です。この戦争を日清戦争という。そのときの清です。これは強い国家です。300年ぐらい中国を支配する。ここではちょい役だった女真族。それがこうしてまたあとで出てきます。400年後に。覚えていてください。

こういうグループが万里の長城の北にいっぱいいる。

ここではモンゴルの話、チンギス=ハーンの子孫、バトゥ。彼は西へ西へと行ってヨーロッパまで攻める。ヨーロッパのドイツまでは行かなかったけれど、その直前まで行く。そしてこのあとロシアを支配する。

世界史というのは、戦争のことを2回言うことがある。勝った国を説明してたあと、別の地域を説明するときに負けた国を説明して、2回同じことを説明する構造がある。地域ごとにやると日清戦争でも、日本のことをやるときに1回出てきて、中国のことをやるときに1回出てきて、同じ日清戦争でも2回説明するということがよく起こる。説明の仕方として。

ロシア側からはまだ見てないけれども、ロシアが誕生するご先祖の国がある。これをキエフ公国という。キエフは地名です。これがロシアのもとです。

1240年にキエフ公国は滅ぼされる。だからロシア人はこのあと200年間、誰に支配されたか。モンゴル人です。

今と逆です。モンゴルが強かった。ロシア人はこのことを「タタールのくびき」といって怨んでいます。

Siege Battle | Mongol siege Russian fort

モンゴルはさらにロシアからドイツまで攻めようとして、ドイツの手前のポーランドで戦う。これがワールシュタットの戦い。1241年です。この戦いでモンゴルがまた勝利する。しかしモンゴルは勝ったところで引き返す。ここから西には行かなかった。だからドイツは助かった。

今度は南西地方、今のイスラーム圏、今のイラクあたりです。そこには、これもまだ言ってないけど、イスラム国家でアッバース朝というのがあった。1258年、これにも勝つ。

Fall of Baghdad (Mongol Invasion)

地理的にはアジア大陸総ナメです。しかしあまり広すぎて、中国本土をボスとして、国が分裂していくんです。ただ親戚づき合いみたいな微妙な繋がりがある分裂の仕方ですけどね。

中国の本家は元という国号に変える。これが日本にも攻めてくる。鎌倉時代に。元寇といって。福岡県の西よりの玄界灘沿いに行くと、このときの防塁の跡、つまり元の大軍を防ぐための石がゴロゴロ残っているところがあります。

▼モンゴル帝国の発展

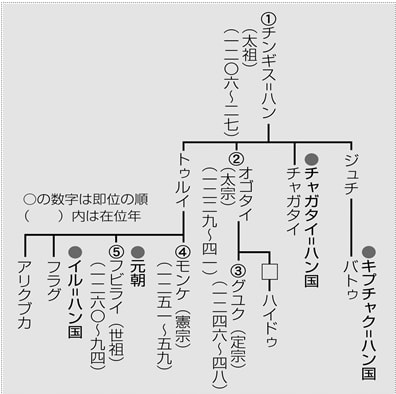

【フビライ】 この元の初代皇帝がチンギス=ハーン、2代はオゴタイ=ハーン、3代、4代を飛ばして、有名なのは5代フビライ=ハーン。これが元気者で暴れ回る。日本に攻めてきたのはこの5代フビライです。

広すぎて国が3つに分裂します。

ロシア地方でキプチャク=ハン国。

西アジア地方ではイル=ハン国。

中央アジアではチャガタイ=ハン国。

もう一つオゴタイ=ハン国というのがあったといわれていましたが、最近これは国ではなかったとされています。

そのボスに元がいる。それらが緩やかな連合をする。

▼モンゴル帝国の系図

これを人の系図でみると、国が●印です。これは親戚の国なのだという事がわかればいいです。その本家が中国の元です。

西アジアはイル=ハン国です。中央アジアはチャガタイ=ハン国です。これがぜんぶ連合しているとみれば、これだけ大きな国はここでしか出てこない。いくらロシアが大きいといってもこれにはかなわない。史上最大国家です。

モンゴル人は気性が荒い。横綱の朝青龍、白鵬を見ていても相撲が荒い。モンゴル人の相撲は「喧嘩させたら強かっただろう」という相撲をとる。朝青龍とか気性が荒くて、そのイメージが重なります。

でも「それが好きか」と言われると、そうでもないですけど。

【元寇】 中国本土は元です。モンゴル高原にカラコルムという都市がある。パオというテントがある首都だった。しかし中国に首都を移した。これを大都という。のちに名前を変えて、これが今の中国の首都北京です。北京はモンゴル人がつくったんです。中国人ではなく、モンゴル人ですよ。

そして南の南宋も滅ぼす。1276年です。ベトナムも攻める。日本も攻める。これを日本では元寇という。元寇の寇は難しい字ですけど。悪者という意味です。日本人がこう呼んだんです。2回来る。とても勝てない。なのになぜ勝てたか。台風が来たから。2回とも。でも1回目は台風の時期ではないから「違う」とも言われています。日本人はこの台風を神風と呼んだ。「日本は神に守られてる国だ」という神国思想が出てきたりする。これで日本の神様のカブが上がった。

モンゴルは最初に言ったシルクロードを支配するんです。シルクロードは延々と続きます。山越え、谷越え、砂漠越え、ラクダを使いながら、何年もかかって行く。

※ モンゴルはシルクロードを完全支配し、それがもたらす富を背景に急成長します。(世界史は99%経済でつくられる 宇山卓栄 育鵬社 P93)

▼13世紀の世界

【交鈔】 この元は宋の真似をして紙幣を発行する。この紙幣を宋では交子と呼んだ。元では交鈔(こうしょう)という。

なぜこれが価値があるのか。これは国の信用なんです。紙幣がここで登場する。国の信用力としては中国が高かったということです。ヨーロッパの中世はまだ混乱しています。中国にはすでに紙がある。これは当たり前ではない。ヨーロッパではないんですよ。印刷技術があるということ。これも当たり前じゃない。ヨーロッパではないんですよ。

交鈔、これが1万円札のルーツです。もともとお金は、金か、銀か、銅か、そういう貴金属だったけれど、紙幣を発行した。前の宋の時代からです。

※ 元朝の経済政策としていちじるしい特徴をもつのは商業を重視したことです。まず通貨としては紙幣の使用を強制し、民間の金・銀を政府に提出して紙幣と交換するように命じました。・・・・・・モンゴル貴族たちは色目人の援助をえて、入手した金・銀を貿易に投資しました。・・・・・・クビライ一族やモンゴル貴族に資金を出させ、海外貿易にも乗り出しました。その資金を集めるのに、紙幣の強制による金・銀の吸い上げが役立っていると思われるのです。(中国通史 堀敏一 講談社学術文庫 P277)

ヨーロッパ人がこれを見て、紙切れがなぜ1万円の価値があるのか、非常に不思議がったという記録があります。今ではあたりまえですが、紙幣というのは難しい。お金は、考えるとよく分からない現代のブラックボックスです。

※ 政府に多大の収益をもたらす紙幣の発行は、北宋から南宋、金、そしてモンゴル人が支配する元へと引き継がれました。元になると、一歩進んで金・銀と銅銭の使用が全面的に禁止され、「交鈔」という不換紙幣に一元化されます。・・・・・・征服者のモンゴル人が中国から富を奪取するには、必要に応じて簡単に発行できる紙幣の方が都合がよかったのです。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P75)

※ マルコ・ポーロを驚かせたのは、フビライが発行する紙幣、つまり交鈔だった。イタリア商人のマルコ・ポーロには、紙切れが金、銀と同等に扱われることが信じられなかったのである。(知っておきたいお金の世界史 宮崎正勝 角川ソフィア文庫 P45)

※ 清王朝は紙幣を発行しない。(世界史は99%経済でつくられる 宇山卓栄 育鵬社 P97)

【紅巾の乱】 元は漢民族ではない。漢民族の学問である儒学、これは軽視する。

お役人を試験する、これを科挙といいますが、これも元の時代には中止される。もうちょっと言うと、中国と北方騎馬民族の境界を分ける万里の長城は、モンゴル自体が北方騎馬民族であって中国に押し寄せて来ているわけですから、いったん破壊される。自分たちを通らせない障害物は破壊します。

それをこの次の明王朝が再度構築して、今の大々的な万里の長城を作っていきます。

1351年になると宗教反乱です。基本は農民反乱と思ってください。それでつぶれる。この反乱は宗教がらみで、白蓮教徒という民間宗教です。階層からいうと農民です。中国は農民によって王朝が滅ぶ国です。

日本の百姓一揆は逆につぶされますが、私は今でもこういう農民反乱を動かしていくその原動力というか、その組織力というか、それが不思議でならない。こんな力を持つ農民がたびたび歴史に登場するというのは他の国にはないことです。これを紅巾の乱といいます。赤い頭巾をかぶるから、紅巾の乱です。

【イスラーム化】 これによって一気にモンゴル大帝国は瓦解していきます。このモンゴル大帝国の地図を見ると、こんな大きい。そんな国は、あとにも先にもないです。

西アジアにイル=ハン国があります。ここはイスラーム教国になります。ここにはすでにイスラーム教が広まっています。モンゴル人によって、このイスラーム教がつぶされていったかというと、逆にここに来たモンゴル人たちがイスラーム教に染まっていくんです。自分たちが、征服された側の宗教に馴染んでいきます。イル=ハン国はイスラーム教国になります。今もここがイスラーム圏であることには変わりがありません。

そうやってイル=ハン国は逆にイスラーム化していく。そしてその東の中央アジアにあったチャガタイ=ハン国もイスラーム化していく。こうやって西に移動したモンゴル人たちはイスラーム教徒になっていくんです。

彼らがイスラーム教徒になったあとに、チャガタイ=ハン国のあと、彼らの子孫でまた国を建てる人物、ティムールが出てくる。この国をティムール帝国といいます。この国はモンゴル人の国ですけど、すでにイスラーム国家です。

【東西交流】 このユーラシア全体にまたがるモンゴル帝国によって何が盛んになるか。東西交易です。

ヨーロッパと中国との間にはシルクロードつまり絹の道というのがあって、そこに何千キロにもわたって、ラクダの商隊を組む。リレー式でものを運んで行くんですが、そういう商人たちが交易をして非常に大きな利益を上げていく。そうやって交易が盛んになるということです。

西の人間が、東の中国の商品を欲しがるんです。絹も中国産ですよ。ヨーロッパに絹があるわけじゃない。ヨーロッパが進んでいるのでもない。中国が進んでいます。ヨーロッパ人がその中国のモノを欲しいんです。

それで中国にヨーロッパ人が来ます。この代表格がマルコ=ポーロです。ベネチアの商人、イタリア人です。ベネチアは不思議な都で、海の中に浮かぶ都市です。それで有名です。人工の島が100ぐらいあって、小さな島の中にまたいくつもの小さな島、その島と島とを結ぶ橋が何百とある。そこの商人です。「世界の記述」(東方見聞録)というのをあとで書きます。

それからムスリムも来ます。ムスリムとはイスラーム教徒のことです。イブン=バトゥータというアラビア人も来ます。中国の元にはそういったイスラーム教徒も来ます。彼はいろんな国を旅して「三大陸周遊記」を書きます。

一旦13世紀の中国はここまでにします。世界史はあっちに行ったり、こっちにいったりしないと世界史にならないからね。中国は一気に千年以上行きました。

これで終わります。ではまた。