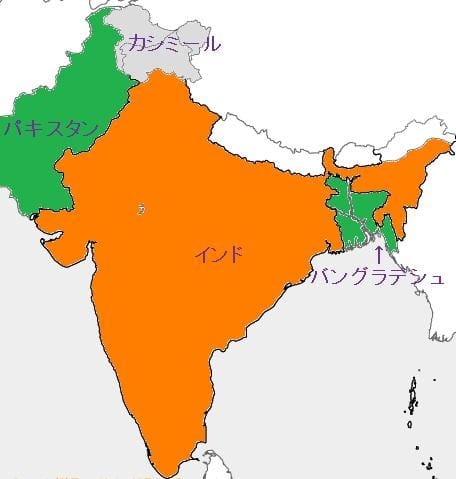

1979年12月、 バングラデイッシュのダッカから汽車に乗って奥地にある肥料工場の建設サイトへ出張しました。

1、 バングラデイッシュの奥地に世銀の資金で国営肥料工場の建設が計画され、国際入札に参加した結果、工場内の製品搬送設備一式を落札しました。

工事が始まり建設サイトへ設備の据付工事を指導する3人の社員が派遣されました。サイトの下請業者には国際電話が設置されておらず、

テレックス以外は週に一回ほど一日1本だけ走る汽車に乗り、首都ダッカにある商社のオフィスまで行って 何時間も電話がつながるまで待って日本と連絡していました。

テレックスも原稿をサイトからの列車託送便でダッカに送り、商社のダッカオフィス経由打電ですからやりとりが2日かかります。

派遣した社員との連絡の行き違いも重なり、元請けのイギリスのエンジニアリング会社の現地からも要請があったので、

上司から諸件連絡と現地慰問を兼ね技術部門の松木技師と二人で、現地へ行けとの指示を受けました。

成田からは、バンコック経由でダッカに入ります。バンコック空港の隅の方にいつクリーニングしたかわからない薄汚れた飛行機が駐機しています。

我々は国営のバングラデイッシュ航空のチケットを持っており、この飛行機に間違い有りません。

飛行機の中もスパイスの匂いが染み付き、汚れが壁やシートに目立ちます。きっと清掃代の予算がないのでしょう。

二人ともに無言で出来るだけ機内のどこにも触れる部分が少ないように身体をすくめて座りました。疲れた・・。

シンガポール航空でのバンコックまでの飛行とは天と地の差です。世界最貧の国に行くんだと実感しました。

余談ながら、どこの国の空港も飛行機から外に出るとその空港の匂いがします。

シンガポール空港のシャンツアイ(香菜)の匂いのように。

(行った人はご存じのように、彼らはどんな料理にも最後に三つ葉かパセリのようにこのハッパをのせます。

シャンツアイは最初あぶらむしの臭いだと思いましたが、すぐに好きになり今も種を買って、夏は家のプランターで栽培しています。

ボク以外家族の誰も食べませんが・・)

また、台湾の高雄空港の単車の排気ガスの匂いのように。(まだ庶民のマイカーは単車で街中を単車が走りまわっていたころの話です。

休日には奥さんと子供3人くらいを満載して一家全員が一台の単車に乗っている家族をよく見かけました)

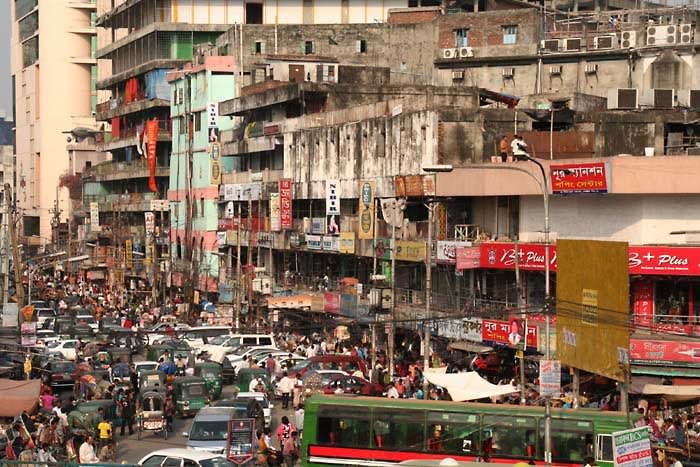

ダッカ空港はドアが開いて機外の空気が流れ込んだ瞬間、ああここは下水道設備がないんだと思うあの匂いでした。

子供のときは日本でも映画館やあちこちいつも匂っていた臭いですが、このところ無くなっていたので、

町中の空気に24時間漂うこの臭いは懐かしさを通り過ぎて、子供のころ食物がまだ食べられるかどうかの判定係を家でやらされていた

鋭敏な嗅覚の持ち主の私には刺激が強すぎて頭が痛くなるほどでした。

2、本案件の扱い商社のダッカ支店に寄り、その日はダッカに1泊して翌朝商社の車で駅まで送ってもらいました。

首都とは言え高層の建物はほとんど無く街の中は貧しい服装の人達と人力車で一杯です。車はミゼットみたいな小さな車が少し走っています。

商社の人の話し:この国は金がなく民間の仕事は皆無で、時々政府の官庁へ行くのだけが私の仕事です。

各社の駐在員も3年間の任期をクーラーの効いたオフィスとホテルの行き来だけでただ病気にかからぬようじっと帰国の日が来るのを待っています。

危険地手当てが悪くないので日本に帰ったら家の頭金になります。そうでもなければこんなところに来たいやつはいません。

町をあるくなんてことは危険で汚くて考えたこともありません。

華の商社マンも色々いるのだなー。しかし前線の人の本音だろうなーと、どこの国へいっても誰とも必ずする雑談を交わしながら思いました。

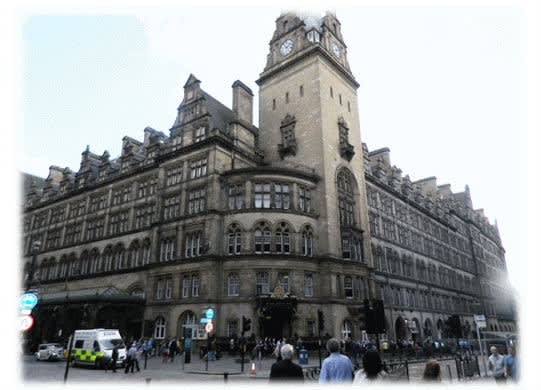

3、翌朝、ダッカ駅まで商社の車で送ってもらい、二人は構内に入りました。ホームには製造後5、60年くらい経ったような客車と貨車をつないだ列車がいました。

中は満員で、硝子も無く屋根の上にも荷物を持った人が溢れています。勿論貨車にも人が一杯です。

事前にエンジニアリング会社のフォスターフィーラーUKの現地事務所に届けを出していたので、我々は最後部に1輌つながれたF社の専用貸切車両に乗りました。

乗客は我々を含めて4、5人です。バー付きのボーイ付きの贅沢な車両です。

独立前に支配していたイギリス人が使っていたのでしょう。

列車は長い鉄橋を何回も渡り、首都から離れていきます。鉄橋は線路があるだけで柵も無く屋根の上の人のことが、気になります。

汽車が古くて時速30kmくらいでしか走らないのが救いです。サイトがある駅までに何度も停車しましたが、止まる度に子供の売り子が列車全体を取り囲みます。

バナナ、水、お菓子類、食べ物、なんでもありです。男の子も女の子もいます。大きな声を張り上げ精一杯の笑顔でニコニコ笑いかけます。

ほとんどのものが1単位日本円換算で4円とか5円で買える値段でした。

4、サイトに近い駅に指導員が迎えて来てくれていました。

サイトに到着し、FW社の現地本部オフィスで先方の責任者に挨拶をした後、ゲストハウスにチエックインし滞在中のゲストルームをもらいました。

それから当社の納入設備の据付け現場に案内してもらいました。稼動後の運転要員のトレーニングも契約範囲でしたから、バングラデシュ人が10数名、

事前に日本に来て訓練を終えサイトに詰めていました。日本でアテンドした顔なじみの何人かが懐かしそうに挨拶をしてくれます。

リーダーだったハッサンさんが隅っこの小さい部屋で本来は自分の国の所有の施設なのに大きなイギリス人の現場監督や業者の連中の中で、

なんとなく遠慮がちに、はにかんだ笑顔を向けてくれました。

広大な建設現場は高さ2.5mほどの城壁のような壁がぐるりと取り囲んでいて中には門衛が許可しないと入れません。

マンション、教会、プール、ダンスホール、図書館、映画館が最初に作られていて一つの町のようです。

ここに家族で派遣されているイギリス人中心のヨーロッパ人からなるエンジ会社、コンサル、建設業者が多数、工事の進捗にあわせて、

入れ替わり住んでいます。行く前に想像していた工事現場の概念から全く違い、面食らいました。

周囲の僻村と隔絶していてバングラデシュにいる気がしません。イギリス人は植民するときいつもまず、

生活インフラ、コミュニテイ造りから始めると本で読んではいましたが、世銀の金で請け負っている工事の現場でも全く同じなんだ、

連中には日本のような仮の現場ハウス生活の概念はないんだ、とちょっとした衝撃でした。

日本人が払っている税金も世銀に供出され、バングラデシュ人は何十年もかけてこの建設資金の借金を返していくのです。

5、FW社のスーパーバイザー・現場監督

1)彼らはエンジ会社に職種別に個人登録をしていて、電話で今回こういう国でこういう仕事があるが契約するか、

という電話問い合せがあると都度応じるかどうか内容を吟味して回答する。

3回か4回問い合せを受けて応じないとリストから削除される。だから条件がそれなりの間に応じないととんでもないサイトの長期の仕事しか声がかからない。

聞いた人は前はコンゴの発電所建設のサイトへ行っていた。アマゾン上流の病院建設に行っていた人もいました。

2)暑いせいもあるがほとんどが上半身裸で現場におり、倶梨伽羅紋紋のおっさんも沢山いて、ある人の極彩色の蛇の刺青があまり見事だったので、

おもわず「Pretty Tatoo!」と声をかけてしまい、駐在社員から「因縁つけられたらどうするんや」と後で怒られました。

しかし自分としては彼は誉められたという感じで笑っていたと思ったのも事実です。

3)奥さん連中は日がな何もすることがなく、一日中プールサイドでカードをするか酒を飲むかでほとんどがアル中や・・とのことでした。

あれ以来鯨のような中年白人女性の水着姿に目を向けたくなくなりました。

4)毎晩ダンスパーテイがあり、トラボルテのサターデイナイトフィーバーばりのダンスをやる 新居浜工場から派遣された当社の技術員の岡君は

奥さん達の人気者になっており、旦那方にも名前が売れている有名人で 芸は身を助けるとはほんまやと思ったことです。

6、エンジ会社のFW社の現地最高責任者は背の高いアメリカ人でした。奥さんは小柄な日系アメリカ人で、

サイトで苦労している当社の3人と一緒に自宅の夕食に招待してくれました。

心尽くしのテンプラみたような一品もテーブルにありました。はっきりは言わなかったけれど、

会話の中でヨーロッパ人のアメリカ人に対する見下しとアジア人への蔑視という2重のご苦労をされているように感じました。

それでも現場の最高責任者の夫人ということで、小さな体の背骨をピンと伸ばし、狭いサイト社会で頑張っておられた様子は忘れられません。

まず初日に、持っていった日本食を3人に渡し次の日から情報連絡の行き違いの整理や、届いていない部品の確認、工程確認などの打ち合わせをし、

悩み事を聞き引き渡しまでの健闘をお願いし最終日となりました。

7、何日かいて帰国の日が来ました。

ダッカ行きの列車は夜の7時くらいのダイヤでした。関係先に挨拶をすませ、3人に車で送ってもらい最寄りの駅に着きました。

駅に着いたと言われても、その夜は星もなく真っ暗やみで本当に何も見えません。

ここで汽車が来るのを待とうと言われた場所だけに5蜀?くらいの豆電球がぶら下がっていて、それが駅の唯一の明かりです。

人の顔は勿論見えず、煙草をつけるライターの火がある時だけそこに人がいることがわかります。

ひとしきり皆と話し、そのうち沈黙の時が流れました。

するとどこかからずるっずるっという音が聞こえ、だんだん近づいてきます。

ふと何かが靴を叩きました。足元を見ると暗闇に少し慣れた目に、人が這っているようなカタチの白い固まりが見えました。

それが包帯を全身にまいた人間だと理解できた時・・・・。あちらからもこちらからも十数人の固まりが、こちらに 這って来るのがぼんやり見えた時・・・・。

思わずワーつという叫びが口から出て、身体は棒立ちになり息ができませんでした。

「病気の乞食や、悪さはせえへん。じっとしとき」と経験者の岡君の声がしました。

恐らく顔面蒼白、脂汗が浮かんでいたはずですが、それも人には見えない暗さです。何とかその場を離れ、列車が到着するまでに聞くと、業病にかかった人は村に住めなく、

人里離れたこの駅舎に集まって乗客のお布施を頼りに生きている。立って歩ける人はそれでもあちこち貰い歩くが、末期で這うしかない人達がここにいるのです。

日本ではこの病気は完絶し先年法律も改正され、隔離されるという悲劇はなくなりました。

包帯の中の5蜀の電灯の明かりを受けて見上げたあの眼はいまでも忘れられません。

何年も経ってから家でテレビを見ていたら、マイケル・ジャクソンの「スリラー」のビデオクリップが流れました。

不謹慎かも知れませんが無意識にテレビを消していました。

8、やはり数人しか乗っていない専用車輌で、二人はほとんど無言でした。

窓から見るともなく外を見ると、小さな焚き火のようなものが延々と線路の横に続いています。

よく見ると焚き火の向こうに掘立小屋にしか見えない家が続いています。夕食の時刻なので、煮炊きをしているのかと想像しました。

ほとんどの土地が海抜0メートルの国土で、来る時も大きな木は全く見えませんでした。

女性の一日の仕事の大半は燃料と飲料水の確保だと読んだのを思い出しました。

燃やすものが乏しい中、大事に燃やして夕飯の支度を家の前でしているんだと思いました。

ダッカを出て、またバンコックで一泊し乗り継いで成田に帰ったはずですが、

覚えているのはバンコックで辛い海鮮鍋をビールで流し込んだことくらいです。

(本稿は2000年前後に作成してメールで友人知人に送付した。)

注 画像はネットから借用 出張当時の画像ではありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2022年05月05日追記

。

。