訪問日 令和4年5月15日

醫王山 飛騨国分寺

高野山真言宗の寺院

天平13年(741年)、聖武天皇は国分寺建立の詔勅を下し、諸国に国分寺と尼寺を造立した

飛騨国分寺は、開基を行基菩薩とし、天平18年(746年)に草建されたという

表門<山門>(高山市指定文化財)

室町時代の建立(上層は江戸時代)

猿ぼぼ人形の供養

「さるぼぼ」は、飛騨高山など岐阜県飛騨地方で昔から作られる人形

飛騨弁では、赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言い、「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」の意味

貴族の間で”産屋のお守り”として正絹で作られたものが流行し

その後民間に広がっていく中で「安産」や「良縁」・「子供の成長」・「無病息災」などを願うお守りとされていった

平成19年(2007年)庚申堂の横に「なでさるぼぼ堂」が建てられた

六地蔵

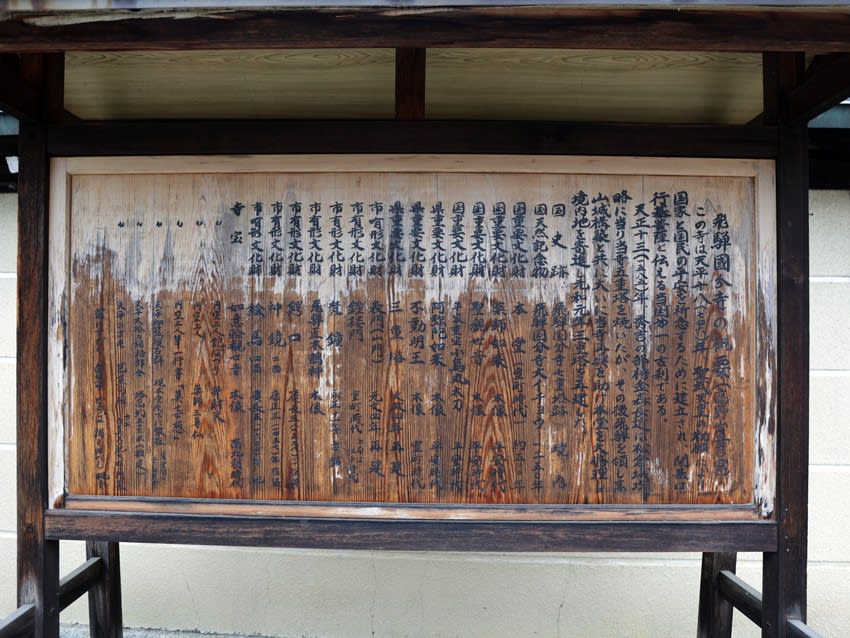

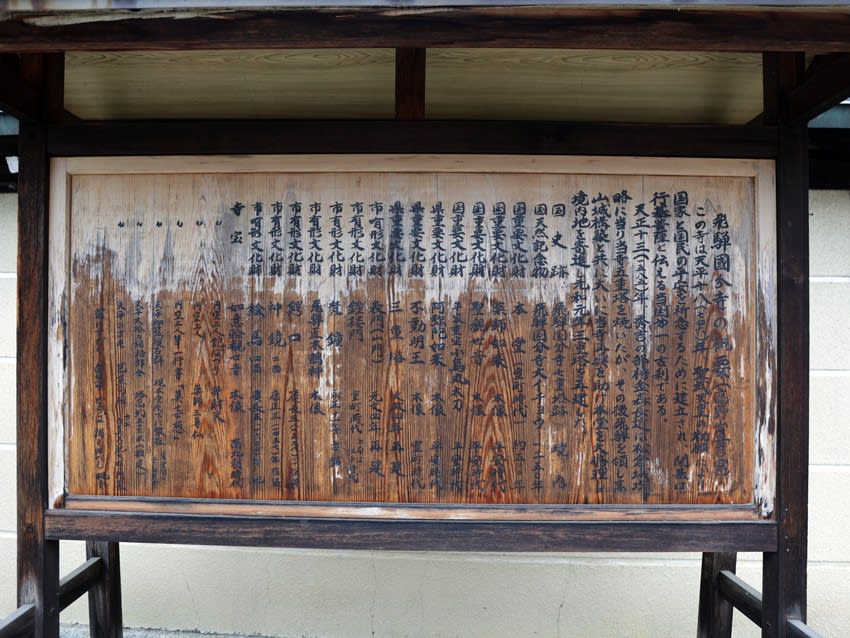

国分寺の概要

悲母観世音菩薩像

祠のなかに石仏が祀られている

不動明王と目と目が合った

三重塔(岐阜県指定文化財)

天平の大塔の後、斉衡元年(854年)五重塔を再建

寛政3年(1791年)の烈風で吹倒。その後、文政4年(1821年)現在の三重塔が完成した

屋根は柿萱であったが、大正11年(1922年)塚越斧太郎居士の寄進で銅萱に改めた

白木造りの雄姿は山都高山の風物詩になっている

本尊に大日如来を安置し、心柱には仏舎利を納めている

一願観音像

鐘楼門(高山市指定文化財)

鐘楼門は重層入母屋造りで、下層は旧高山城の一部遺構を移築したもの

上層は宝暦11年(1761年)に梵鐘の改鋳に際し増築したもの

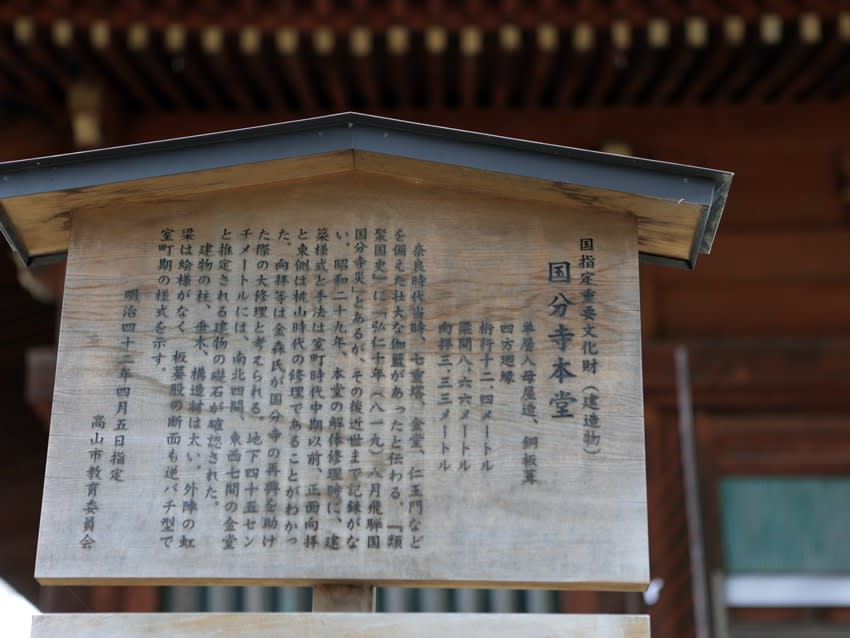

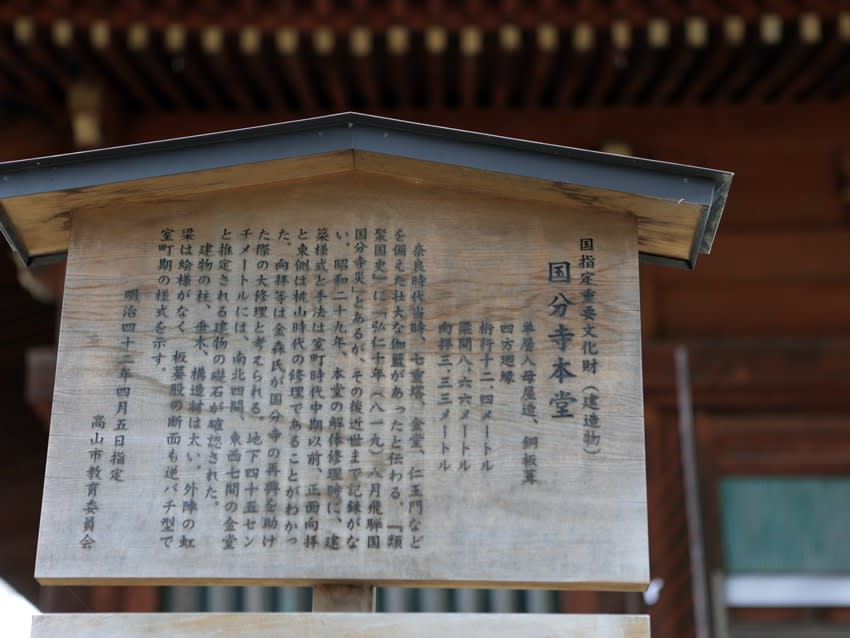

本堂(重要文化財)

奈良時代当時、七重塔、金堂、仁王門などを備えた壮大な伽藍があったと伝わる

「弘仁10年(819年)8月 飛騨国分寺災」とあるが、その後近世まで記録がない

昭和29年(1954年)の本堂解体修理時に建築様式はと手法は室町時代中期以前

正面向拝と東側は桃山時代の修理であることがわかった

現存する国分寺中、創立当初の建築を保存するものは一つもない

国宝、重文の建築物を有するのは、東大寺と讃岐、土佐、信濃、飛騨の四寺のみ

扁額には「醫王殿」

本尊:薬師如来像(重文)

大銀杏(国指定天然記念物)

推定樹齢1250年、幹周10メートル、高さ37メートル

寺に担当者の話によると創建当初から本堂と大銀杏はこの場所にあったとのこと

本堂内拝観受付所(拝観料300円)

行基菩薩一刀三礼の作と伝える「本尊薬師如来像(重文)」

聖観世音菩薩(重文)、阿弥陀如来(市文)

弁財天(円空上人作)、不動明王、如意輪観音

三重塔近くに駐車場がある

撮影日 令和4年5月15日

醫王山 飛騨国分寺

高野山真言宗の寺院

天平13年(741年)、聖武天皇は国分寺建立の詔勅を下し、諸国に国分寺と尼寺を造立した

飛騨国分寺は、開基を行基菩薩とし、天平18年(746年)に草建されたという

表門<山門>(高山市指定文化財)

室町時代の建立(上層は江戸時代)

猿ぼぼ人形の供養

「さるぼぼ」は、飛騨高山など岐阜県飛騨地方で昔から作られる人形

飛騨弁では、赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言い、「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」の意味

貴族の間で”産屋のお守り”として正絹で作られたものが流行し

その後民間に広がっていく中で「安産」や「良縁」・「子供の成長」・「無病息災」などを願うお守りとされていった

平成19年(2007年)庚申堂の横に「なでさるぼぼ堂」が建てられた

六地蔵

国分寺の概要

悲母観世音菩薩像

祠のなかに石仏が祀られている

不動明王と目と目が合った

三重塔(岐阜県指定文化財)

天平の大塔の後、斉衡元年(854年)五重塔を再建

寛政3年(1791年)の烈風で吹倒。その後、文政4年(1821年)現在の三重塔が完成した

屋根は柿萱であったが、大正11年(1922年)塚越斧太郎居士の寄進で銅萱に改めた

白木造りの雄姿は山都高山の風物詩になっている

本尊に大日如来を安置し、心柱には仏舎利を納めている

一願観音像

鐘楼門(高山市指定文化財)

鐘楼門は重層入母屋造りで、下層は旧高山城の一部遺構を移築したもの

上層は宝暦11年(1761年)に梵鐘の改鋳に際し増築したもの

本堂(重要文化財)

奈良時代当時、七重塔、金堂、仁王門などを備えた壮大な伽藍があったと伝わる

「弘仁10年(819年)8月 飛騨国分寺災」とあるが、その後近世まで記録がない

昭和29年(1954年)の本堂解体修理時に建築様式はと手法は室町時代中期以前

正面向拝と東側は桃山時代の修理であることがわかった

現存する国分寺中、創立当初の建築を保存するものは一つもない

国宝、重文の建築物を有するのは、東大寺と讃岐、土佐、信濃、飛騨の四寺のみ

扁額には「醫王殿」

本尊:薬師如来像(重文)

大銀杏(国指定天然記念物)

推定樹齢1250年、幹周10メートル、高さ37メートル

寺に担当者の話によると創建当初から本堂と大銀杏はこの場所にあったとのこと

本堂内拝観受付所(拝観料300円)

行基菩薩一刀三礼の作と伝える「本尊薬師如来像(重文)」

聖観世音菩薩(重文)、阿弥陀如来(市文)

弁財天(円空上人作)、不動明王、如意輪観音

三重塔近くに駐車場がある

撮影日 令和4年5月15日