訪問日 令和3年5月21日

伊賀流忍者博物館<忍者資料館・忍者伝承館>

からくり忍者屋敷から地下に抜ける場所に「忍者資料館」がある

忍術書に描かれた「忍具」を製作して展示している

「七方出(しちほうで)」

忍者は敵地に潜入するとき正体と目的を隠すために変装した

変装は「虚無僧・出家・山伏・商人・放下師(曲芸師)・猿楽師・常の者(農民や武士)」の七つとされた

忍術伝書では「七方出で立ちの事」または「七化(ななばけ)」と呼ばれた

「水蜘蛛」「水掻き」

足にかかる重さを分散して、(水上ではなく)泥の上を渡れるようにしたもの

「登器」

忍者は状況に応じて「巻梯子・竹梯子・縄梯子」を使い分けた

携帯に便利な金属製のくさび「六膳(りくぜん)」や五寸釘などを用いて石垣や岩を登った

「苦無(くない)」「坪錐(つぼぎり)」

土を掘ったり、土壁・土蔵などに丸い穴を開けるための道具

「くろろ鍵」「枢(からくり)鍵・万能鍵」「たたみのみ」

錠前を開けるための鍵

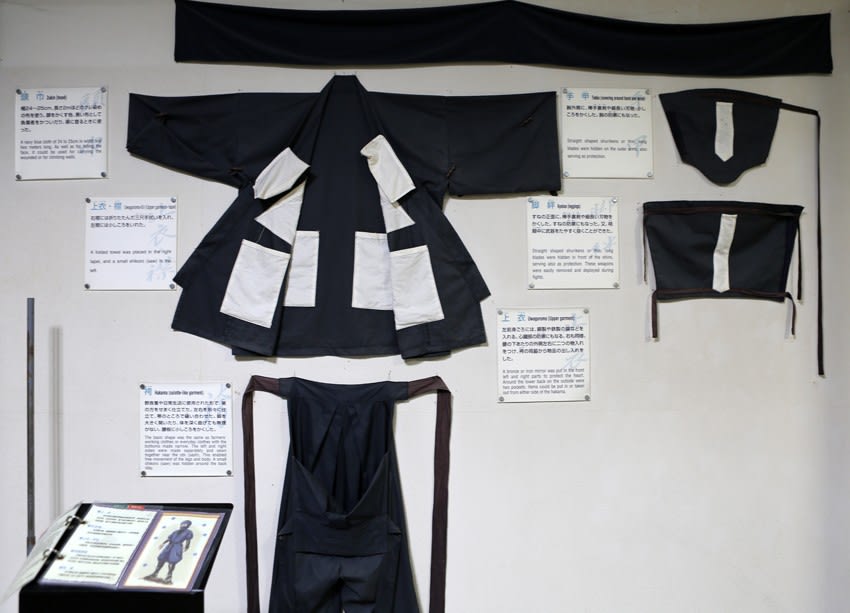

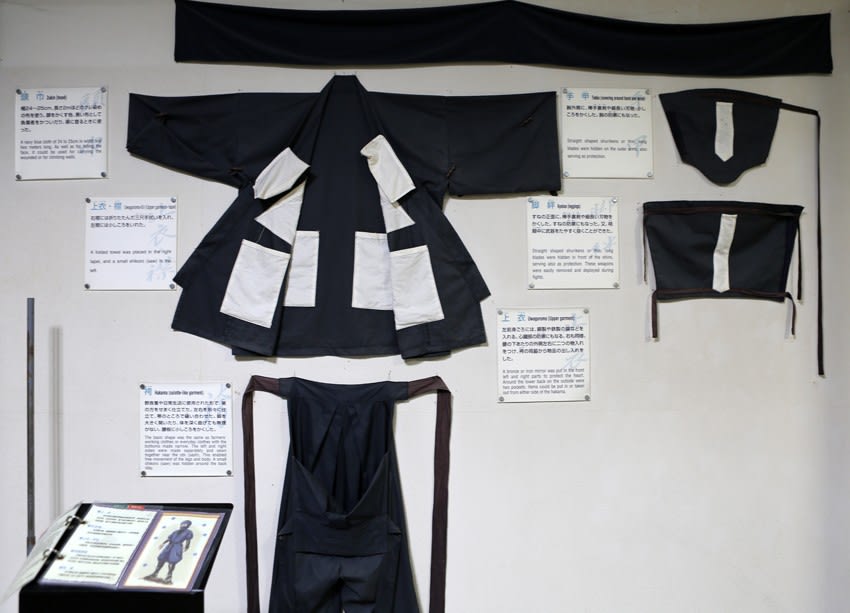

「忍び装束」

忍者が着ていたのは、伊賀・甲賀地方の農民が着る「クレ染め」という濃紺色の野良着

毒蛇よけ、虫除けにもなり、水をこして飲むのにも利用した

「仕込み杖」

杖や錫杖に剣を仕込んだ

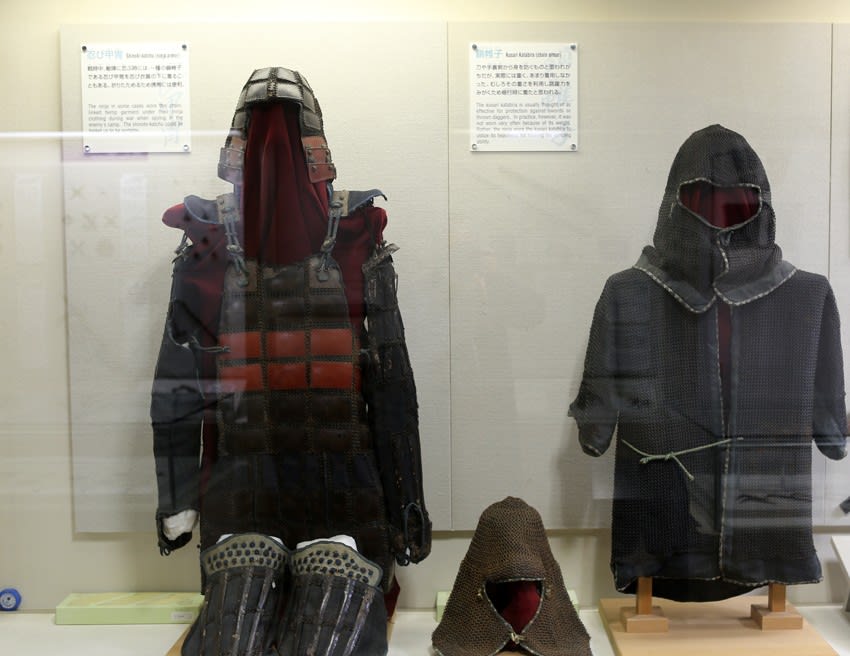

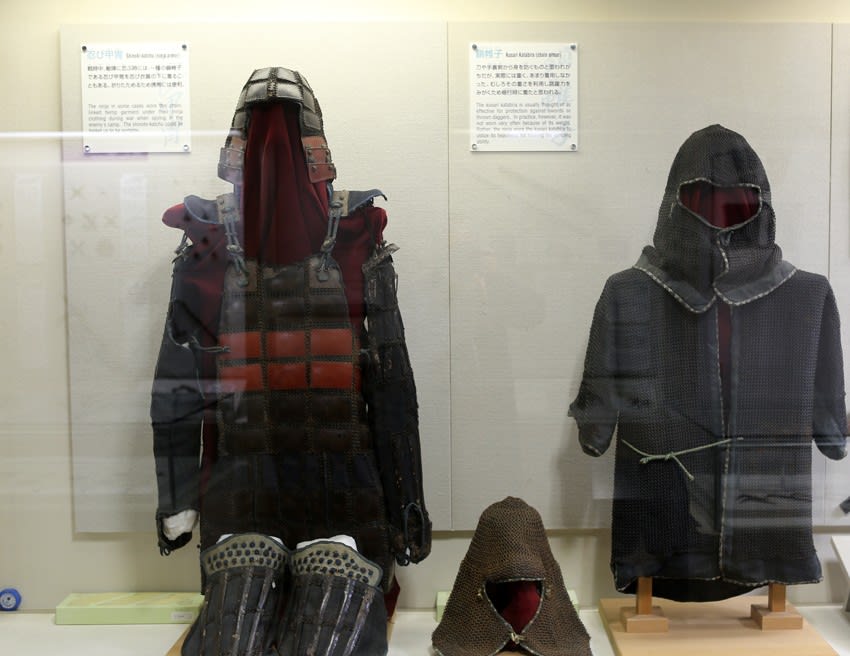

「忍び甲冑」「鎖帷子(くさりかたびら)」

戦時中は一種の鎖帷子である「忍び甲冑」を衣裳の下に着ることもある

折りたためるため携帯に便利

「忍び刀」

角鍔のついた直刀。さやの先端を地面に突き立て、鍔に足をかけて塀をよじ登る

「手裏剣」

暗殺用の武器で、刃にトリカブトの毒汁を塗るのが定法

手裏剣に火縄を巻き付け中心に火薬を盛る

照明用や放火用に使用した

「まきびし」

ひしには「木びし・天然びし・鉄びし」の3種類がある

「鉄砲」「火矢」「百雷銃」

鉄砲は戦国大名に重宝された

火矢の先端に火薬を詰めた筒を付け、敵のかく乱を狙った

百雷銃は爆竹に類似した花火で連続的に轟音を発する

資料館を出ると目の前に米倉を改築した「忍者伝承館」がある

忍者の歴史や生活を紹介した施設になる(撮影禁止場所が多い)

「忍者の一日」「火術・火縄」

「忍者屋敷・武家屋敷のからくり」

忍者の生活が続くが参考になる事柄も多い

「賀の道」というのは初めて知った

「忍者曼荼羅」

伊賀・甲賀の忍者が信仰した神仏を描いている

魅力的な歴史上の人物が並んでいる

忍者の奥深さを感じた曼荼羅(満足した)

実に充実した忍者博物館(忍者屋敷・資料館・伝承館)であった

雨が降っていなければ立ち寄ることはなかっただけに「恵みの雨」となった

足元を見ると歩道に「手裏剣」が刻まれている

芭蕉翁記念館

伊賀出身の松尾芭蕉に関する記念館

松尾芭蕉の正体は忍者で、奥の細道は幕府の密命を受けた隠密の旅だったという説がある

忍者の里で知られる伊賀国に生まれ、伊賀流忍術の祖とされる百地丹波の子孫ということも影響している

「芭蕉翁紀行足跡図」

芭蕉の足跡を辿る旅も面白いと思って本なども購入しているが決断できないでいる

撮影 令和3年5月21日

伊賀流忍者博物館<忍者資料館・忍者伝承館>

からくり忍者屋敷から地下に抜ける場所に「忍者資料館」がある

忍術書に描かれた「忍具」を製作して展示している

「七方出(しちほうで)」

忍者は敵地に潜入するとき正体と目的を隠すために変装した

変装は「虚無僧・出家・山伏・商人・放下師(曲芸師)・猿楽師・常の者(農民や武士)」の七つとされた

忍術伝書では「七方出で立ちの事」または「七化(ななばけ)」と呼ばれた

「水蜘蛛」「水掻き」

足にかかる重さを分散して、(水上ではなく)泥の上を渡れるようにしたもの

「登器」

忍者は状況に応じて「巻梯子・竹梯子・縄梯子」を使い分けた

携帯に便利な金属製のくさび「六膳(りくぜん)」や五寸釘などを用いて石垣や岩を登った

「苦無(くない)」「坪錐(つぼぎり)」

土を掘ったり、土壁・土蔵などに丸い穴を開けるための道具

「くろろ鍵」「枢(からくり)鍵・万能鍵」「たたみのみ」

錠前を開けるための鍵

「忍び装束」

忍者が着ていたのは、伊賀・甲賀地方の農民が着る「クレ染め」という濃紺色の野良着

毒蛇よけ、虫除けにもなり、水をこして飲むのにも利用した

「仕込み杖」

杖や錫杖に剣を仕込んだ

「忍び甲冑」「鎖帷子(くさりかたびら)」

戦時中は一種の鎖帷子である「忍び甲冑」を衣裳の下に着ることもある

折りたためるため携帯に便利

「忍び刀」

角鍔のついた直刀。さやの先端を地面に突き立て、鍔に足をかけて塀をよじ登る

「手裏剣」

暗殺用の武器で、刃にトリカブトの毒汁を塗るのが定法

手裏剣に火縄を巻き付け中心に火薬を盛る

照明用や放火用に使用した

「まきびし」

ひしには「木びし・天然びし・鉄びし」の3種類がある

「鉄砲」「火矢」「百雷銃」

鉄砲は戦国大名に重宝された

火矢の先端に火薬を詰めた筒を付け、敵のかく乱を狙った

百雷銃は爆竹に類似した花火で連続的に轟音を発する

資料館を出ると目の前に米倉を改築した「忍者伝承館」がある

忍者の歴史や生活を紹介した施設になる(撮影禁止場所が多い)

「忍者の一日」「火術・火縄」

「忍者屋敷・武家屋敷のからくり」

忍者の生活が続くが参考になる事柄も多い

「賀の道」というのは初めて知った

「忍者曼荼羅」

伊賀・甲賀の忍者が信仰した神仏を描いている

魅力的な歴史上の人物が並んでいる

忍者の奥深さを感じた曼荼羅(満足した)

実に充実した忍者博物館(忍者屋敷・資料館・伝承館)であった

雨が降っていなければ立ち寄ることはなかっただけに「恵みの雨」となった

足元を見ると歩道に「手裏剣」が刻まれている

芭蕉翁記念館

伊賀出身の松尾芭蕉に関する記念館

松尾芭蕉の正体は忍者で、奥の細道は幕府の密命を受けた隠密の旅だったという説がある

忍者の里で知られる伊賀国に生まれ、伊賀流忍術の祖とされる百地丹波の子孫ということも影響している

「芭蕉翁紀行足跡図」

芭蕉の足跡を辿る旅も面白いと思って本なども購入しているが決断できないでいる

撮影 令和3年5月21日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます