訪問日 令和4年5月27日

白牛山 千手院 国分寺<讃岐国分寺>

四国八十八カ所第80番札所

真言宗御室派の寺院

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、讃岐国国分寺の後継寺院

仁王門

創建当時の中門があったと推定される位置に建てられている

建立時期は本堂と同じく鎌倉時代と考えられている

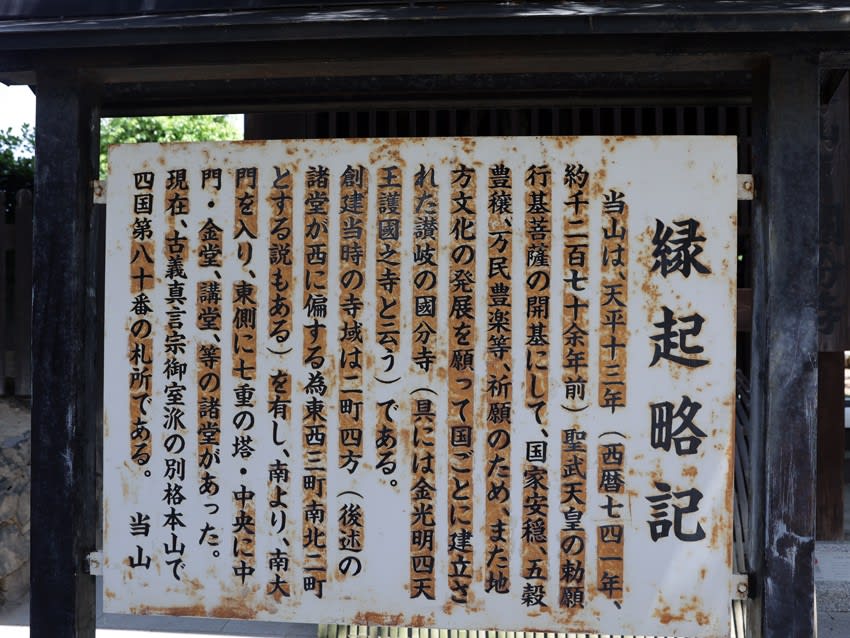

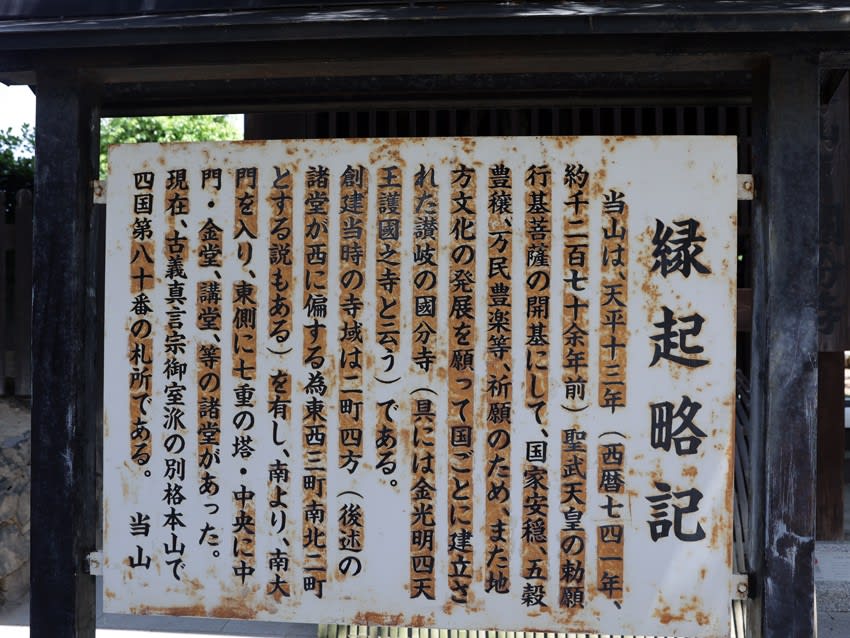

縁起略記

扁額には山号の「白牛山」

仁王像

寺伝では運慶の子、「湛慶」の作と伝えられている

参道を進む

ミニ四国八十八箇所の石仏

千体地蔵堂

追善供養のために奉納された地蔵を安置している

北向地蔵

鐘楼

梵鐘(重要文化財)

《実説》江戸時代・慶長14年、高松藩主生駒一正公が参詣の折に、この鐘の音の美しさをいたく気に入り、「朝夕の時の鐘に」と城に持ち帰った

鐘は少しもならず、城内外に怪異が広まり、疫病が流行、一正公も病床に伏すこととなった

毎夜、鐘が一正公の夢枕に立ち「国分寺へいぬ いぬ(帰るの古語)」と泣いたという

これは鐘の祟りに相違ないと恐れ返した(当時の証文が現存)

無記銘ながら、古い形式的特徴から、奈良時代の鋳造と考えられている

閻魔堂

死者の罪を裁くと言われる閻魔像を祀る

お迎え弁財天

創建当時の金堂の礎石(36個中33個)

礎石から上部構造を復元すれば、東西十四間、南北七間の大堂

現存建物では奈良唐招提寺の金堂とほぼ同じ規模

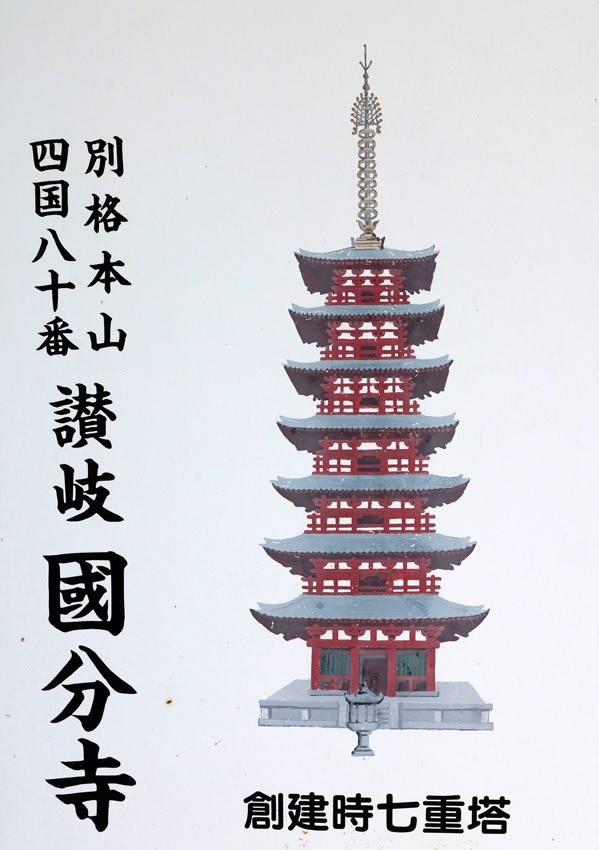

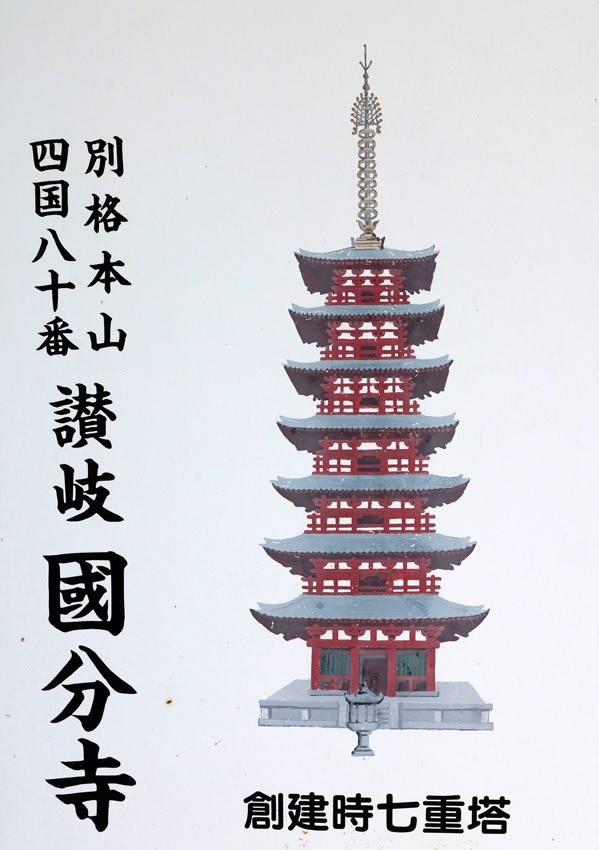

七重塔の礎石完全に残っている(17個中15個)

現存すれば現在日本一高い東寺の五重塔を超える大塔であった

本堂へと歩を進める

手水鉢

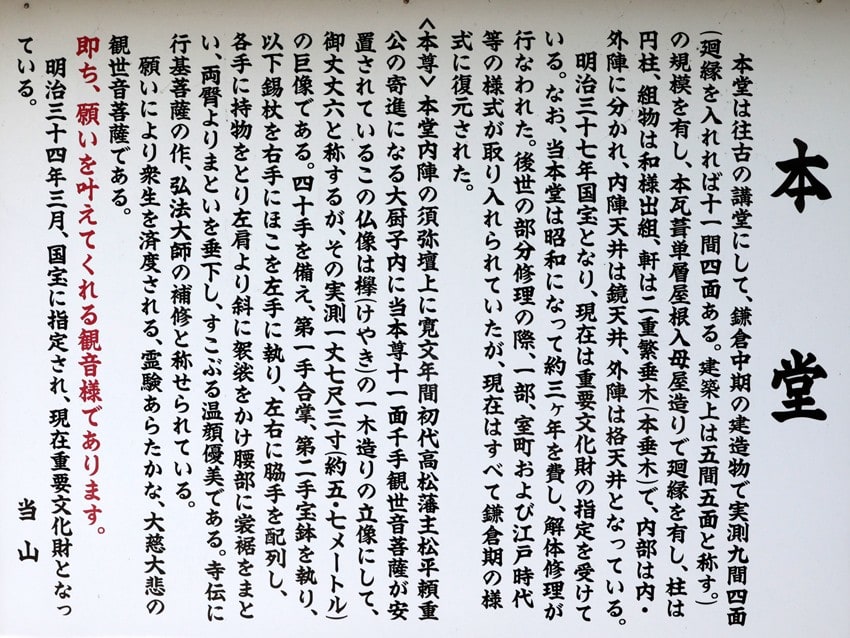

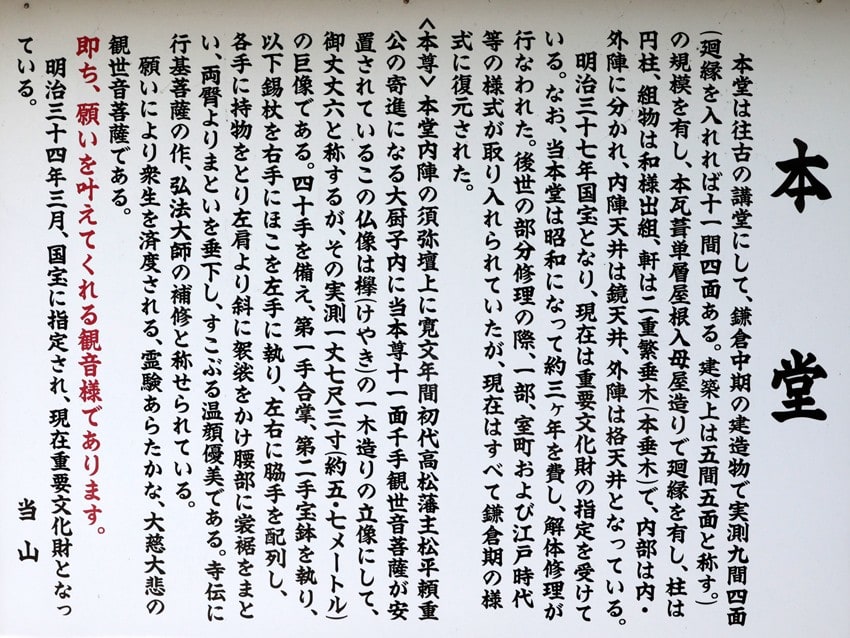

本堂(重要文化財)

鎌倉時代中期の再建と考えられている

桁行五間、梁間五間、単層入母屋造、本瓦葺

本尊:木造千手観音立像(重要文化財)

実測5.7mの巨像であり、木製の仏像としては四国随一の大きさを誇る

御開帳は60年に一度(次回は2040年)

御前立仏

延命地蔵尊

遍路大師

お願い弁財天

弁財天像

讃岐七福神のうち、弁財天を祀っている

良縁社

願かけ不動明王

弘法大師像

大師堂

鉄筋コンクリート造の多宝塔形式の大師堂

安置する弘法大師像は旧大師堂から移された

仏足石

大日如来堂(旧大師堂)

仁王門から駐車場に戻る

撮影日 令和4年5月27日

白牛山 千手院 国分寺<讃岐国分寺>

四国八十八カ所第80番札所

真言宗御室派の寺院

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、讃岐国国分寺の後継寺院

仁王門

創建当時の中門があったと推定される位置に建てられている

建立時期は本堂と同じく鎌倉時代と考えられている

縁起略記

扁額には山号の「白牛山」

仁王像

寺伝では運慶の子、「湛慶」の作と伝えられている

参道を進む

ミニ四国八十八箇所の石仏

千体地蔵堂

追善供養のために奉納された地蔵を安置している

北向地蔵

鐘楼

梵鐘(重要文化財)

《実説》江戸時代・慶長14年、高松藩主生駒一正公が参詣の折に、この鐘の音の美しさをいたく気に入り、「朝夕の時の鐘に」と城に持ち帰った

鐘は少しもならず、城内外に怪異が広まり、疫病が流行、一正公も病床に伏すこととなった

毎夜、鐘が一正公の夢枕に立ち「国分寺へいぬ いぬ(帰るの古語)」と泣いたという

これは鐘の祟りに相違ないと恐れ返した(当時の証文が現存)

無記銘ながら、古い形式的特徴から、奈良時代の鋳造と考えられている

閻魔堂

死者の罪を裁くと言われる閻魔像を祀る

お迎え弁財天

創建当時の金堂の礎石(36個中33個)

礎石から上部構造を復元すれば、東西十四間、南北七間の大堂

現存建物では奈良唐招提寺の金堂とほぼ同じ規模

七重塔の礎石完全に残っている(17個中15個)

現存すれば現在日本一高い東寺の五重塔を超える大塔であった

本堂へと歩を進める

手水鉢

本堂(重要文化財)

鎌倉時代中期の再建と考えられている

桁行五間、梁間五間、単層入母屋造、本瓦葺

本尊:木造千手観音立像(重要文化財)

実測5.7mの巨像であり、木製の仏像としては四国随一の大きさを誇る

御開帳は60年に一度(次回は2040年)

御前立仏

延命地蔵尊

遍路大師

お願い弁財天

弁財天像

讃岐七福神のうち、弁財天を祀っている

良縁社

願かけ不動明王

弘法大師像

大師堂

鉄筋コンクリート造の多宝塔形式の大師堂

安置する弘法大師像は旧大師堂から移された

仏足石

大日如来堂(旧大師堂)

仁王門から駐車場に戻る

撮影日 令和4年5月27日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます