休部中^^の手作りクラブが久し振りに活動するという案内があったので、参加してきました。

和紙と両面テープを使って、作るのは小さな朝顔のすだれ。

支柱を作って、ツルを巻いて、ツボミと花を作って・・・。

で~きた。

朝顔、咲かせ過ぎだったかしら。

休部中^^の手作りクラブが久し振りに活動するという案内があったので、参加してきました。

和紙と両面テープを使って、作るのは小さな朝顔のすだれ。

支柱を作って、ツルを巻いて、ツボミと花を作って・・・。

で~きた。

朝顔、咲かせ過ぎだったかしら。

このところ、夕方は毎日放送の「ちちんぷいぷい」にチャンネルを合わせていることが多い私です。

パーソナリティーの1人、局アナの西靖さんはただ今60日間世界一周中。

独身の38歳は旅をスタートして間もなく39歳になりました。

局アナ出身、専属パーソナリティーの角淳一さんは私とほぼ同年代。

その2人と山崎製パン共同開発して、関西2府4県で売り出しているのが、「角パン」のレーズンコロネとランチパック、「西パン」のデミカツパン。

まあ、どんなものかと興味もあって、コンビニをはしごして買ってみました。

棚が空のところもあって、売れてるみたい^^。

「角パン」の中身はイチジクジャムと練乳ホイップ。

「甘いものが少なかった時代、菓子パンを買うのがすごく楽しみだった」という企画意図は分からないではないけれど、甘すぎるぅ~。

デミカツパンは腹の足しにはなるかなといったところ。

8月31日までの期間限定だそうで、だったら買ってもよかったかな、というのが正直な感想です。

今年もエントランスに七夕の笹が飾られました。

★こころならずも、北の国で暮らしている方たちが、

再会を待ち焦がれる家族のもとに帰れますように!

★日本が暮らしやすく、平和な国になるよう、

力を出し尽くせる人たちが選ばれますように!

★家族が健康で楽しく日々すごせますように!

街で見かけた笹飾りです。

今年こそ、願いをかなえてくださいな。

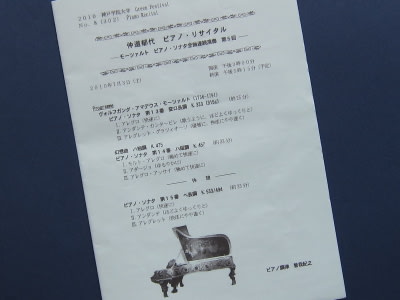

7月3日(土) 神戸学院大学メモリアルホールで第302回グリーンフェスティバル

仲道郁代さんのモーツァルト ピアノ・ソナタ全曲連続演奏の第5回です。

曲目は―

モーツアルト◆ピアノ・ソナタ 第13番

ピアノ・ソナタ 第14番

ピアノ・ソナタ 第15番

モーツァルト27歳から32歳のころの作品です。

アンコールで―

ベートーヴェン◆ピアノ・ソナタ 第8番 「悲愴」第2楽章

無料招待ですから、仲道さん人気もあって、いつも補助席までいっぱいになる演奏会です。この日、客席の後方にちらほらと空席があったのは、午前中の大雨で、遠方から来る方が外出をあきらめたからかもしれません。

第13番は子どものピアノ発表会などで、年長の生徒さんがよく選曲してますね。明るく美しく、耳になじんで、これを聴いただけでも行ったかいがありました。アンコールの「悲愴」も素敵でした。

恒例のトークコーナーはピアノの調律師曾我紀之さんを交えて、「ピアノのしくみ」がテーマです。

Keyの部分を本体からはずして、「解体ショー^^」と称してピアノのしくみや簡単な歴史などを解説してくださいました。

現代のピアノとモーツァルトの時代のピアノは全く別物ですが、現代のピアノでモーツァルトが生きた時代のニュアンスを出せるよう工夫していきたいとおっしゃってました。

この日、仲道さんは公演後のスケジュールが詰まっているということだったのですが、終演後サインを求める方が多勢並んでいました。

私はこの日は並ばず会場をあとにしました。あのやさしい仲道さんのことですから、時間を気にしつつもサインをなさったのでしょう。

また、秋のシリーズが楽しみなグリーンフェスティバルです。

6月20日から八重山諸島5島めぐり3日間というパックツアーに参加してきました。

5島は石垣、西表、小浜、竹富、由布島です。小浜島と竹富島は初めてです。

さて、大トリ^^は旅の途中で出会った花と虫など。

昨日は西表島で、今日は西表島以外で撮った写真が中心です。

ほぼ撮影順に載せています。

水牛車で渡った由布島はまるで島全体が亜熱帯植物園のようです。

トウワタ、ガガイモ科です。

アメリカハマグルマ、キク科です。

ハネセンナ、マメ科です。

ヒギリ、クマツヅラ科です。

ショウジョウソウ、トウダイグサ科です。

コエビソウ、キツネノマゴ科です。

ノボタンとアツバノボタン、ともにノボタン科です。

ハイビスカス、アオイ科です。

ネッタイスイレン、スイレン科です。

海辺のヤ・ド・カ・リです。

オオハマボウ、アオイ科です。

咲き始めは明るい黄色、夕方にはオレンジ色になって落ちます。

ヒハツモドキ、コショウ科です。

手前のクリーム色が花、だんだん赤くなります。

キキョウラン、ユリ科です。

プルメリア、キョウチクトウ科です。

ハマセンナ、マメ科です。

大きなマメのさやができています。

ハイビスカス、アオイ科です。

べっ甲色のトンボがとんでいました。

小浜島の海人公園にびっしり一面に咲いていた名前の分からない小さな花です。

川平湾のカビラガーデンハブ展示室で飼われていたハブ。

パラミツ、クワ科です。

世界最大のフルーツだそうですよ。

最後はきれいに再登場。西表島仲良川に咲いていた、

サガリバナ、サガリバナ科です。

6月20日から八重山諸島5島めぐり3日間というパックツアーに参加してきました。

5島は石垣、西表、小浜、竹富、由布島です。小浜島と竹富島は初めてです。

さて、トリは旅の途中で出会った花と虫など。

ほぼ撮影順に載せています。

オオバナアリアケカズラ、キョウチクトウ科です。

今回の旅では一番目立って咲いていました。

クサトベラ、クサトベラ科です。

テイキンザクラ、トウダイグサ科です。

シジミチョウが舞っていました。

モンパノキ、ムラサキ科です。

小さなクモがしがみついていました。

見えてるカニ~? 見えてるよ!

イボタクサギとベニガククサギ、ともにクマツヅラ科です。

オキナワキョウチクトウ、キョウチクトウ科です。

キョウチクトウ、キョウチクトウ科です。

ベニデマリ、アカネ科です。

よく似た花で、花びらの先が丸いのはサンタンカといって、沖縄三大名花の一つです。

アカボゲットウ(レッドジンジャー)、ショウガ科です。

ゲットウ、ショウガ科の花と実です。

ハマゴウ、クマツヅラ科です。

ハナチョウジ、ゴマノハグサ科です。

メキシコサワギク、キク科です。

ホウオウボク、マメ科です。

出かけたさきの芝生のかたすみに巨大な白いキノコです。

カサの直径は20cmぐらいありました。

降り続いた雨が、少しおさまったところでした。

はじめはクシャクシャにまるめたレジ袋でも落ちてるのかと思いました。

もしかしたらこれ、先日新聞で読んだ強毒性のオオシロカラカサタケ?

オオシロカラカサタケは肥料の行き届いた芝生など、人が居心地のいい場所に生えるそうです。

ワンちゃんにも気をつけてね。

小浜島での1泊は赤瓦のコテージが並ぶ小浜島リゾート&スパニラカナイ。

ゴルフコースつきです。チェックインをすませて部屋に移動するときに孔雀が歩いていました。

日ごろ、コース内をゆったりお散歩しているようです。

敷地も広く、できたら連泊したかった~。

小浜島はNHKの朝ドラ「ちゅらさん」の舞台になった島です。

その「ちゅらさん」の放送は2001年の上半期。もうすぐ10年が経とうとしています。

シュガーロード(さとうきび畑の間の道^^)を通って、えりぃの実家こはぐら荘へ。

現在は一般の方が住んでいて、中を見ることはできませんでした。

屋根の上のシーサーはNHKがしつらえたそうです。

小浜島の中央にある標高99mの大岳(うふだき)に登るには245段の階段があるそうで、暑さと年配者の多いメンバーということで、添乗員さんが海人公園で時間をとるコースに変えてくれました。

海人公園にあるマンタのモニュメントの上で、観光バスの運転手さんの三線と沖縄民謡に合わせてカチャーシーです。

カチャーシーはかき回すという意味だそうで、頭の上に手をあげて、空気を^^かきまわします。手のひらは男性はグー、女性はパーです。

大岳には行けなかったけれど、まあ、それはそれで楽しい経験でした。

マンタの展望台から見た、空と海。

こちらは魚垣(ナガキィ)の一部でしょうか?

バスの中から見た、小さいころのえりぃが「結婚しようね」と叫んだ桟橋と、遠くに見えるちゅらさん展望台と和也の木のある小さな丘です。

ちゅらさん展望台の近くに畜産農家があって、口蹄疫の予防で、そばまで行けなくなっていました。

和也の木は何度も枯れているそうで、運転手さんの情報では2~3年前に台風で倒れちゃったそうです。

西表島と由布島が対岸に見えるきれいな砂浜に寄りました。

小浜島のの海は大波が届かない小波の海です。

いよいよ最後、小浜島から石垣島へ。

石垣島には日本最南端の市、石垣市があります。

ホノルルとほぼ同じ緯度なんですって。

川平湾は日本百景の一つに選ばれている美しい場所です。

グラスボートに乗って、湾内のサンゴや熱帯の魚を見られるのですが・・・。

そう期待どおりにはいきません。

石垣島鍾乳洞は公称全長3200m、そのうち約660mが公開されています。

ここの鍾乳石は日本一成長が早いそうですよ。

世界初!鍾乳洞イルミネーションをうたっているのですが・・・。

いいのか、悪いのか。

石垣島空港は滑走路が短いので、離陸便は那覇か宮古島で給油して、直行便扱いです。

JTAの機内誌Coralwayの若夏号にサガリバナが載っていました。

機内限定商品のミニトートバッグとTシャツを自分用のお土産にしました。

CAさんが飴と絵はがきをおまけ^^につけてくれました。

サガリバナは見られたけれど、短すぎる^^沖縄でした。

駅前の階段にビッシリと落ちたヤマモモの実です。

踏んでしまうのはなんとももったいないほど。

見上げると見事に実が生っています。

ヤマモモ、ヤマモモ科です。

私の住む地域にはヤマモモ木がたくさんあって、この時期たわわに実をつけます。

表面にザラメをまぶした飴のよう。おいしそう^^です。