2021/10/24

豊島区南長崎にある「トキワ荘マンガミュージアム」に行ってきました。

「トキワ荘」というのは、手塚治虫をはじめとする現代マンガの巨匠たちが若い頃に住んでいた伝説のアパートです。

1982年に解体されましたが、2020年に豊島区立トキワ荘マンガミュージアムとして再現されました。

公園の一角にミュージアムがあります。

入館料は500円。予約制ですが、当日も受け付けているそうです。

入り口

ゆかりの漫画家は赤塚不二夫、石ノ森章太郎、鈴木伸一、園山俊二、つのだじろう、手塚治虫、寺田ヒロオ、藤子・F・不二夫、藤子不二雄A、丸山昭、水野英子、森安なおや、山内ジョージ、よこたとくお、横山孝雄。

錚々たる顔ぶれですね。

2階の廊下 廊下の両側に部屋が並んでいます。

共同の炊事場

懐かしいゴムホースのガスコンロ

部屋は4畳半で狭いです

仕事机と原稿 この頃はみんな座り机だったのね ←足が痛くなりそう、と思っている(笑)

水野英子の部屋

1階はマンガラウンジと企画展示室です。今は「トキワ荘の少女漫画」展をやっていました。

貴重な生原稿なども展示されていました。当時のマンガ家のほとんどが少女マンガも描いていたそうです。

マンガミュージアムから徒歩5分くらいの所に「トキワ荘通りお休み処」があります。

こちらにも立ち寄ってみました。

関連グッズを売っています。

2階には寺田ヒロオの部屋の再現展示があります。

こちらは元お米屋の店をお休み処にしたそうです。

私はマンガはあまり読んできませんでしたが、それでも手塚治虫、水野英子、赤塚不二夫の漫画は読んだし、テレビアニメも見ていました。

マンガ家を志す若者たちが一堂に集まって暮らし、切磋琢磨して刺激し合いながら作品を描いていたんですね。貧しいながらも、夢があって楽しかったんじゃないかしら。

ここに住んだマンガ家たちが、その後みんな成功していったとは、ここはマンガの聖地だったんですね。

2021/10/07

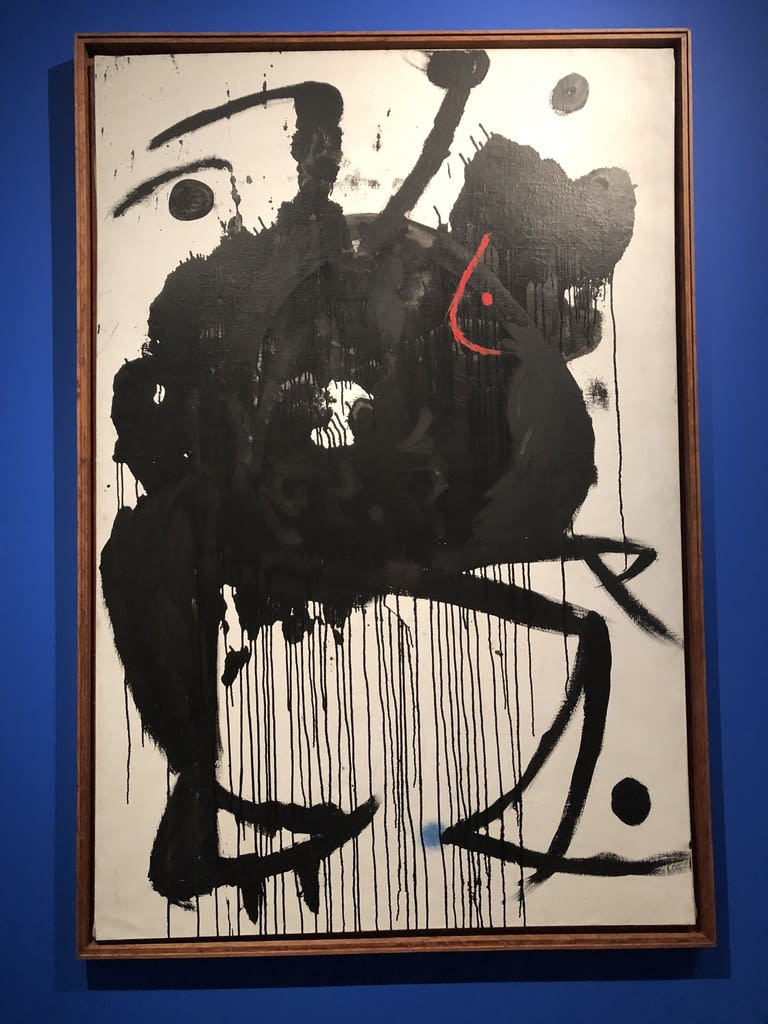

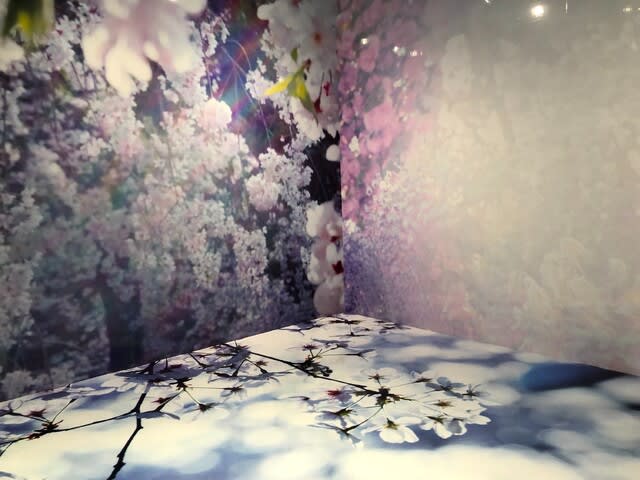

上野の森美術館で開催中の『蜷川実花展 ―虚構と現実の間にー』に行ってきました。

姪の家族が展覧会で撮った写真を見て、なんと鮮やかなんだろう!とびっくり。

蜷川実花さんらしいなあと思って、1度は行きたかったのです。

会場は一部(肖像)を除いて撮影はOK、これはうれしいです。ブログで紹介するにしても、たくさんの言葉を使うより、写真で一目瞭然ということはありますからね。

最初の部屋は花のパネル写真

写真のどこかにぼかしが入ってるなあ

花は生き物、植物だけれども、贈り物として人をつなぐ意味がある。(正確な言葉を覚えていませんが、こんな意味のことが書いてありました)

あざやかな色彩に目を奪われます。

壁、床、すべてがカラフルな花の部屋

この色彩の洪水は蜷川さんらしい。

お父さまが病に倒れてから亡くなる頃までの写真。それと直接わかる写真ではないのに、伝わってきます。

モノトーンと淡い色彩。

カラフルな色彩を見た後でのこれらの写真は、「そうか、色鮮やかさというのは生命力の象徴だったんだ」と気づいたのです。

桜につつまれた部屋

私の写しかたがピンボケ、ではなくて、フィルターがかかった写真

人物写真の部屋は撮影禁止でした。女優など芸能人のポートレイトが多かったのですが、男の人の撮る写真とは、どこかが違うんです。

次のこの空間は圧巻でした。

天井には傘

赤い花

不思議な物であふれているコーナー

不思議な雰囲気・・・

木馬?・・・

この組み合わせ・・・

豪奢でもあるし退廃的な雰囲気もあるし・・

この部屋を見ていると、どうしても写真を撮りたくなります。

実際、この部屋に来た人はみんな写真を撮っていました。これらを背景に自分の写真を撮る人もいましたよ。

蜷川ワールド全開でしたね。女の人の世界だなあと思いました。男から見た女でなくて、きれいなものが好きな女の人の世界でしたね。

見終わって会場を出ても、幻想的な異世界にあてられて、ふわふわ感が残っていました。

2021/09/13

NHK放送博物館は虎ノ門界隈を散策していたときに、訪れた愛宕神社の隣りでした。

愛宕山に放送博物館があると聞いたことがありました。しかし都内で愛宕山とはどこだろうと思っていました。都内を歩くと、かなり起伏があります。この愛宕山は標高26mですが、丘ではなく山なんですね。

放送博物館は入場無料です。順路は3階からとのことで、まず3階のヒストリーゾーンにエレベーターで上がりました。

写真撮影不可の場所がほとんどでしたので、写真はあまりありません。

ラジオ放送開始から現在までの放送の歴史の展示です。

ラジオ放送の開始は1925年3月22日、芝浦の東京放送局仮放送所から、ラジオの第一声が流れました。そして7月に愛宕山で本放送が始まったので、愛宕山は“放送のふるさと”だそうです。

終戦の玉音放送の録音テープや「裕仁」と墨で署名された玉音放送原稿の展示もありました。

オリンピック中継は種目のルール、選手の名前などの原稿やメモの展示があって、アナウンサーは覚えておくことがたくさんあって準備が大変そうだなあと思いました。

最初のテレビ放送は1953年(昭和28年)。

分厚いブラウン管テレビや、初期の頃からのテレビカメラの展示があります。昔のテレビカメラは重さ450㎏と書いてあったかな。だんだん小さく軽くなっていくんですね。最近はハンディタイプですからね。

オリンピックコーナーでは映像が流れていました。北島康介選手の「チョー気持ちいい」と叫ぶ場面や、ソチの羽生選手のフリーの演技も流れていましたよ。

2階の愛宕山8Kシアターでは、暗い部屋の中に間隔をあけて椅子が並べられていました。先日のオリンピックの開会式シーンをやっていました。大きな画面で映像がきれいでしたね。

子ども番組のコーナーでは撮影OK。

ピタゴラスィッチのコーナー

ガラピコぷ~

懐かしのじゃじゃ丸、ピッコロ、ポロリ。

これも懐かしい、ひょっこりひょうたん島

タッチパネルにふれて遊べるものもたくさんありましたが、このご時世、使用不可になっていたので残念ですね。

2階の放送体験スタジオは、ニュース、気象予報のキャスター体験ができるようです。バーチャル映像を体験できるのが楽しそうです。時間が決まっていて、まだ始まっていなかったので覗いただけでした。

この放送博物館は1956年に開設したそうで、建物はどことなく古めかしい感じです。ラジオ・テレビの歴史がわかって、なかなかよかったです。

ああ、こんな番組があったなあと思い出したり。ラジオ・テレビは、もう生活と切り離せませんね。

https://www.nhk.or.jp/museum/index.html

2021/07/27

六本木の国立新美術館で開催中の『ファッション・イン・ジャパン 1945-2020 流行と社会』を見てきました。

https://www.nact.jp/exhibition_special/2020/fij2020/

洋服を基本とした日本ファッションの黎明期から最先端の動向を、社会的背景とともに紐解く展覧会。

戦後の日本におけるユニークな装いの軌跡を、デザイナーサイドと、消費者サイドの双方向からとらえ、新聞、雑誌、広告など時代ごとに主流となったメディアも参照し概観しています。

戦後から現代、そして未来のさまざまな服が展示されていて、まず見ていてきれいで、個性的な珍しい服もあって見ごたえ充分でした。

昔のシンプルでオーソドックスな服は、少しも古さを感じず、今でも着られそうな形です。

東京オリンピックの日本選手団のユニフォームも展示されていましたよ。

1970年代は、日本人デザイナーがパリコレに進出した時代。

森英恵さんの服はどことなく雰囲気が懐かしい。若くて貧乏なとき、思い切ってコートやアンサンブルを買ったのも懐かしく思い出しました。

森英恵さん 着物風ドレス

日本のデザイナーがパリコレに出るようになってからのファッションは、アイディアが斬新で楽しい。

コシノジュンコ、高田賢三、ヨージ・ヤマモト、川久保玲、三宅一生、山本寛斎…いろいろな有名デザイナーが輩出した時代だったと思います。

一番目をひいたのは、山本寛斎のジャンプスーツ。1973年当時、デビット・ボウイが着てます。

(お写真お借りしています)

最近のファッションは、性別やTPOによる区別がなくなってきているようです。形も素材もこだわりがなっているように感じました。

サスティナブル(持続可能)な社会が目指されるようになって、シンプルなスタイルや、ユニクロのような安価なファストファッションが主流になっているそうです。

会場は撮影禁止で、一部OKだったのですが、私はどこがOKだったのか見落としてしまったので、会場内の写真はありません。

こちらは公式サイト動画からのスクショです。

パッチワークのかわいいスカート。今も着れそう。

新美術館は外側の曲線のフォルムがかっこよくて好きです。黒川紀章氏設計。

内部もガラスを使って、開放的で明るい。

窓辺で一休み

暑くてバテ気味。

最近は、展覧会はどこも前もってスマホで時間を決めて予約、事前購入。時間が決まっているので、頑張って行きました。

会場は若い人が多かったです。ファッション関係の人たちなのかな。

6月9日~9月6日まで開催中です。

2021/04/06

江東区三好にある東京都現代美術館に行ってきました。

Eテレの日曜美術館で、東京都現代美術館の「rhizomatiks_multiplex」(ライゾマティクス_マルティプレックス)と「マーク・マンダース」展を特集していて、とてもおもしろそうだったのです。

https://www.nhk.jp/p/nichibi/ts/3PGYQN55NP/episode/te/5WQ6JMKVWK/

上記リンクのNHKプラスで、特集の放送が4月11日まで見られます。

企画展の紹介によれば、

「リオ五輪閉会式や紅白歌合戦のステージ演出で知られる「ライゾマティクス」は、プログラマー、エンジニア、デザイナーなどから構成される異能の専門家集団。最新のテクノロジーを駆使して、「株式市場でのAIと人間の戦い」、「電磁波の奏でる音楽」、「リアルとバーチャルが重なり合うダンス」など、見えない世界を見ようとしてきた。設立15年に開かれる大規模個展」

コンピューターを駆使した世界は、「すごいなあ」という以外には言葉がありません。想像を超えていて。息子だったらわかるかもしれない、と思いながら見てました。

かっこよくて未来的な感じがしました。

写真OKな部屋で撮った1枚

息子が小学生の時にやっていた電子工作の基盤にそっくりなものが展示されてました。

もうひとつ、「マーク・マンダースの不在」展。

こちらも驚きに満ちていました。

マーク・マンダースはオランダ生まれのデザイナー。ベルギーを拠点に活動中。

写真撮影OKの作品。

どうして顔が半分なの・・・?とか

見たものの意味を考えたり、分析したりするのは正しい見方なんでしょうか。そもそも見方に正しい、正しくないがあるのかと考えたりして・・・。

人のイメージや創造って多様だなあと思います。

「二階のサンドイッチ」で軽くお昼を。

広々としていいスペース。 ポークのサンドおいしかった。

建物内外も素敵です。

常設展もおもしろい。

この赤いのはすべて数字。

1~9の数字が点滅して変わっていくのですが、それぞれの速度が違っていて、見飽きないおもしろさ。

新しいものも刺激的ですね。

想像を超えることを考える人がいるものだなあ。考え方がアップデートされる感じです。

2020/11/15

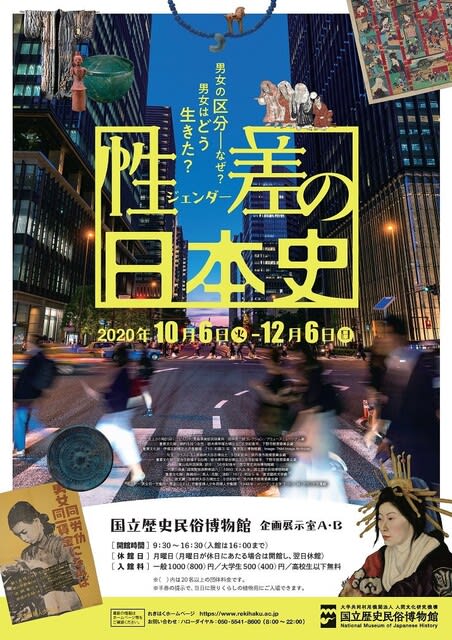

千葉佐倉市にある国立歴史民俗博物館に行ってきました。

開催中の企画展「性差の日本史」が話題になっているとのことで、東京からは少し離れているのですが、行きたいと思っていました。

https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/4837

日暮里から京成特急に乗って50分で京成佐倉駅に到着。

駅から徒歩20分。

この道を登っていきます。

家から2時間かかって、やっと歴博入り口に着きました。

「性差と日本史」展は、「政治空間における男女」「仕事とくらし」「性の売買と社会」の3テーマで、性による区分がどのように生まれ、変化したのかを読み解く企画。

1983年に開館した歴博で、ジェンダーを本格的に取り上げた企画展は今回が初めてのこと。

古代日本では男女の地位の差はなく、政治的能力に秀でていれば女性も首長になれたし、妊娠、出産は関係なかったのです。

古墳時代から飛鳥時代、奈良時代へと移る6世紀から8世紀にかけては、8代6人の女性天皇が存在しました。今は女性天皇が認められていませんが、古代は男女差はなかったのですよ。

性差にこだわりがなかった古代日本にとって転機となったのが、7世紀から8世紀にかけて取り入れた中国の法律体系の「律令」です。

「当時の日本は国家統一のため、中国の文化や制度を取り入れました。そのうちの1つである『律令』は男性優位の法体系です。君主である天皇が国を統治するために男と女を分けて区分する必要があったのです」(歴博の横山百合子教授)

平安時代になると、女性は行政の表舞台から姿を消します。宮廷において一定以上の身分の女性は「御簾」の中に隠れることとなったのです。

平安時代に仏教が日本に入って来ましたが、仏教は女性を排除する宗教でした。女性は修行しても仏になれないとする「女人五障」、女性は親、夫、子に従うべきだとする「三従」の教えのほか、女性は男性に生まれ変わって成仏できる「変成男子」など。

武家社会になると、武力を持つ男が政治の権力を握り、武器を持たない女は政治の場から排除されていきました。しかし、初期には尼将軍といわれた北条政子は8年間、政治の実権を握りました。

中世には、女性は幅広い分野の職に就いていましたが、江戸時代になると、職人とは男を指すもので、女は遊女や売女など、性的サービスの提供者以外は含まれませんでした。

髪結いは男だけがなるもので、女の髪結いの営業は禁止され、罰則まであったそうです。今のイメージからしてもおかしい規則ですね。

時代が下るにつれて女性は差別されるようになり、その地位が下がってくることがわかります。

しかし、江戸時代の武士は介護休暇が取れたそうですよ。

「江戸時代の子育てや介護は、当主である男性の責任でした。親の介護は忠孝の『孝』の中でもいちばん大切なことなので、家来の武士が介護休暇を申し出たら、大名は断るわけにはいきません。一家の主が堂々と介護休暇を取れた時代だったのです」(横山教授)

江戸時代は遊郭の展示も目をひきました。

明治以後になると公娼制度ができました。男が軍隊に行くようになると、それを慰安する女が必要だと考えられるようになってきたのです。

女性が差別される時代というのは男性も権力闘争や、経済を支えるために苦しい時代だったと言えるかもしれないと思いました。

終戦後の1948年のポスターには、「同一労働 同一賃金」という言葉があって、「こんな頃からいわれていたのだ」とびっくりしました。(最初の写真の左下に、そのポスターがあります)

昼食は館のレストランさくらで。当日のサービスランチ「かつ丼」。

千葉産のポークと黒米を使っているようで、柔らかくておいしかったです。

興味深い展覧会でした。土日祝はかなり混むそうですが、平日だったのでそれほどでもありませんでした。

常設展もよくできていて、午後に見てまわったのですが、時間があまりなくて途中までで退出。

フラッシュを使わなければ、撮影OKでした。

常設展は人が少なかったです。展示室に私一人ということも。

本物そっくりの人形が立っているので、見つめられている気分(笑)

当初は目録もお目当てでした。内容が充実していましたが、5㎝くらいの厚さがあって重そうだったので、迷った末にやめました。

ミュージアムショップもよくて、千葉産の落花生、味噌、醤油などがあって、買って帰りたかったけれど重そうなので・・・。(体力ない)

近くの佐倉城址公園や佐倉城跡に行ってみたかったのですが、歴博が見処が多くて時間が足りませんでした。夕方になってラッシュの混んだ電車に乗りたくないので、早めに引き揚げました。

当初の企画展を見る目的は達成しましたが、まだ見ていないところが多い。

次はじっくり歴博の常設展を見て、佐倉の町を歩いてみたいと思います。

歴博に行く坂の途中に仏像がありました。大分県臼杵市の臼杵磨崖仏のレプリカだそうです。