2024/04/23

浜松市のヤマハ本社にある

「イノベーションロード」を見学してきました。

ここは企業ミュージアムで

見学は無料ですが、予約が必要です。

公式サイト↓

INNOVATION ROAD - ヤマハ株式会社

実は、2020年だったか(記憶が曖昧)

K子さんに予約してもらって

見学する予定だったけれど

結局行けなくなって

今回やっと実現しました。

説明文によれば

「イノベーションロードとは、

挑戦の歴史の足跡と、

これからも未来に向かって歩み続ける

ヤマハの“道のり”をシンボライズしています」

「見て」「聴いて」「触れて」体感できる

ミュージアム、とのこと。

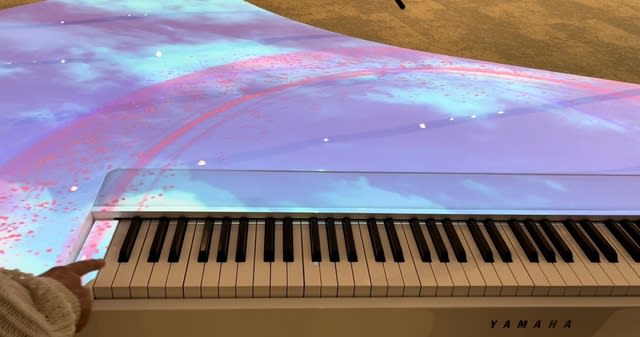

入ってすぐのところには「key between people 」。

鍵盤を弾くと

連動して映像が動くピアノです。

きれいな色彩で弾くのが楽しくなる仕組み。

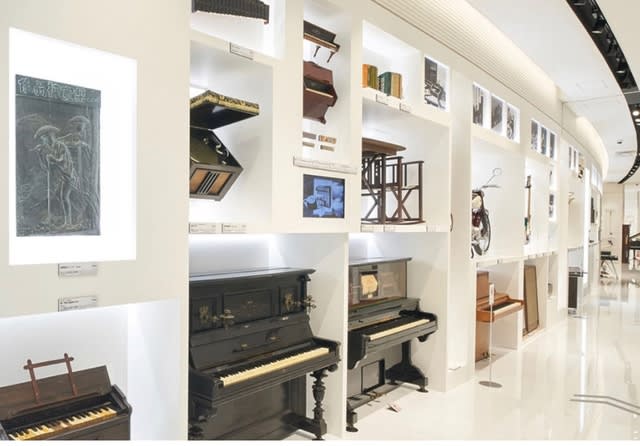

下は公式サイトの写真ですが

家庭用サイズのピアノから

フルコンサートグランドまで

並んでいるピアノエリア。

引き比べもできます。

(私は恥ずかしくて弾きませんでした)

蓋の裏に美しい装飾のある

グランドピアノがありました。

写真ではよく見えませんが

美しい女性が描かれています。

クリムトへのオマージュとして

世界で25台限定で生産された

ベーゼンドルファーです。

「ベーゼンドルファーの職人たちが

原画の繊細な部分まで忠実に再現。

譜面台や脚の上部にまでも金箔をぜいたくに使い、

ウィーンの音と近代美術を融合させた、

楽器であり美術品でもある、

まさにウィーンを代表する芸術作品。」 だそう。

ベーゼンドルファーは今

ヤマハの100%子会社だそうです。

ここへ来るまで知りませんでした。

2008年に、経営難に陥っていた

オーストリアの名門ピアノ

ベーゼンドルファーをヤマハが

買収したのだそうです。

でもベーゼンドルファーは

創業以来の作り方で今もオーストリアの工場で

ピアノを作っているそうです。

ベーゼンドルファーというと思い出します。

静岡に住んでいたとき

近所に大学の音楽科の教授がいらして

その先生のお宅のピアノが

ベーゼンドルファーでした。

息子が一時期、その先生のお宅で

ピアノを習っていたことがありました。

ベーゼンドルファーで弾けたなんて

いい経験でした。

ギターエリア

ヤマハは消音機能のある

電子楽器をたくさん製造しているのですね。

大きな音の出る楽器は

練習場所に困りますからね。

ベースは触ったことはありませんが

消音コントラバスを弾いてみると

ヘッドホンをから音が聴こえます。

マーチング楽器 スーザフォン

音響機器の部屋

こういう細かそうな機器を扱うのは難しそう。

鍵盤を弾くと上の映像のカルテットが

伴奏をしてくれるというもの

ヤマハの歴史、歩みのエリア。

「ヤマハグループの歴史は、1887年、創業者・山葉寅楠が

静岡県の浜松で1台の壊れたオルガンを

修理したことをきっかけに、

国産オルガンの製作に成功したことから始まります」

創業からちょうど100年目の年である1987年

「日本楽器製造株式会社」から

現在の社名である「ヤマハ株式会社」

に名称を変更したそうです。

さまざまな楽器を見て、触って

未来の楽器も体験できて

楽しいミュージアムでした。