お約束があったようです。

語りに引き込まれてしまいました。

昇吉さんの根の明るさが

どこかに感じられました。

2020/09/10

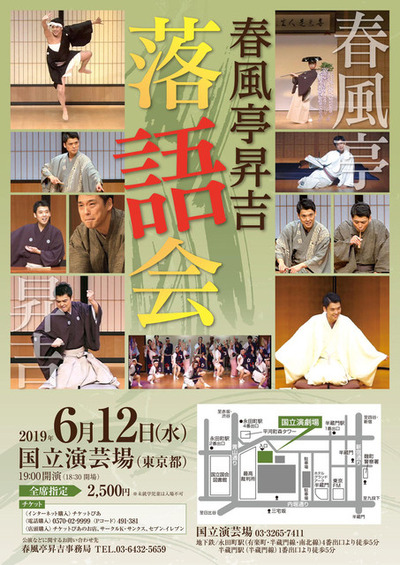

昨夜は国立演芸場で行われた春風亭昇吉さんの落語会に行ってきました。

仕事先の所長さんが昇吉さんを応援していて、誘っていただいたものです。昨年も行きましたが、昨年は6月だったのが、今年はコロナの影響で9月になりました。

演芸場は、座席は1人おきで、検温、アルコール消毒できちんとされていましたね。空気入れ替えで休憩も2回ありました。

最初の出し物は踊り『河太郎』。河童に扮した緑色の全身タイツ(?)。「多くのお客様からご意見をいただいて舞踊は開演前にすることにしました」とプログラムに書いてありました。

所長さんからもこのあたりのことは聞いていましたが、ご本人はチャレンジしたかったようです。滑稽で軽い踊りではあるのですが、普通の衣装のほうがよかったかもなあ・・・。鍛え抜かれたダンサー的体型や、あるいはかわいい子どもならいいと思いますが・・・。

2つめからの出し物「明烏」、「曲馬団の女」はおもしろくて、聴きごたえありました。前半は、『河太郎』で白塗りにしたお化粧がなかなか落ちなかったと枕で言っていましたが、それで焦ってしまったのかな。調子が出なかったように感じました。

最後の出し物は落ち着いたしみじみした語りで、いいなと思いました。

来年5月には真打に昇進するそうで、おめでとうございます。

昇吉さんHP↓

https://shumputeishokichi.jimdofree.com/

久しぶりに地下鉄に乗って半蔵門まで行きましたが、行くときは夕方のラッシュ時間帯。これまでのようなギュウづめの混み方ではなかったですが、コロナのことがあるので、乗客は自分の殻にこもっている感じで、近寄らず、触れず、しゃべらず。

国立劇場の横を通ったけれど、誰も歩いていなくて遠回りをしたかも。

帰りは、みんなについて行ったら永田町駅で!「路線が違うわ」。(あとから調べたら永田町でもよかった)

方向転換して半蔵門駅を探しましたが、午後9時半頃は人もほとんど通らず、暗くて寂しいんですよ。永田町や半蔵門のあたりって夜はこんな?って思いました。昼夜の人口差が激しいのか、それともコロナ自粛かな。余分に10分暗い街をさまよいました。

コロナ前は、私もよく夜にコンサートやバレエに行っていたけれど、今回は久しぶりに遠出をした感じで、出かけるってけっこう疲れるものだなあ、昔は気軽によく行っていたなあ~と思ったのでした。

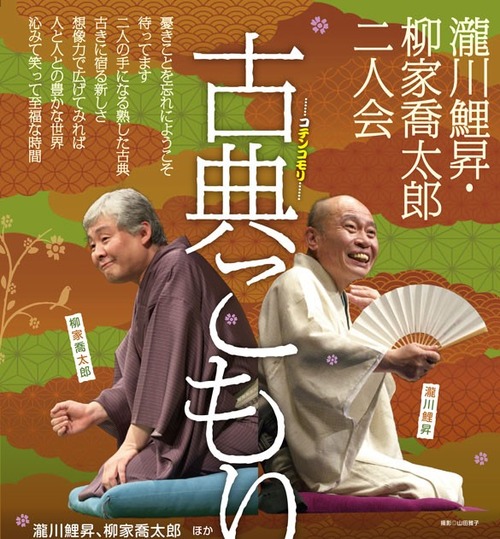

昨夜は東京芸術劇場で行われた「瀧川鯉昇・柳家喬太郎二人会」に行ってきました。

ホント、最近は落語づいています。

瀧川鯉昇さんは浜松出身で同郷ですし、喬太郎さんの面白さに一度は聞いておきたいと思っていたところ、この二人の落語会があるのを知り行ってきました。この二人会は今回で14回目だそうで、ずっと芸術劇場でやっていたのですね。

私はフィギュアスケートやコンサート、バレエなどさまざまなものに行くので、客層の違いを見るのも楽しみなんです。この落語会は老若男女さまざま。若い男性も多い感じがしました。

前座の柳亭市若さんの「牛ほめ」後に喬太郎さんの「親子酒」、「縁切り榎」。鯉昇さん「茶の湯」、「うなぎ屋」と2席づつ。

2人とも慣れた語りで顔の芸もさすがにうまい。

鯉昇さんはCDで落語を聞いて、落ち着くようないい語りだなあと思っていました。浜名湖、お茶農家の話題が出て、わかる~。

実際の喬太郎さんは初めて見たのですが、どことなくかわいくて自然に笑えてくる。親子酒は、父親と息子の酔い方の違いがおもしろい。「縁切り榎」の女性の演じ方も色気があってうまかったですね。

昨夜は国立演芸場で開かれた春風亭昇吉さんの落語会に行ってきました。

昇吉さんは、仕事先の方から紹介していただきました。

その知り合いの方も何名かいらしてました。

私は一番前の席だったんですよ。舞台はすぐ目の前。近すぎる~

始まる前の、注意をお願いする場内アナウンスは誰が考えたものなんでしょう、いつもこういうアナウンスなんでしょうか、妙におもしろいんです。

「おひねりは金属が当たると痛いので、紙でおねがいします」なんてね。

最初の登場は古今亭今いちさん。

まくらがおもしろかった。拍手をすると「お情けの拍手なんかいらない!」で爆笑。

昇吉さんは次に登場して「時そば」、マジックをはさんで「稲葉さんの大冒険」、舞踊、「中村仲蔵」。

「時そば」は落語の基本の「き」。「稲葉さんの大冒険」は三遊亭園丈作の現代もの、「中村仲蔵」は役者中村仲蔵が忠臣蔵の五段目、定九郎の役を演じる話。

「時そば」は、蕎麦をすするしぐさに「上手に食べるねえ」という声が客席から聞こえて・・・

なんだか、汁のダシの香りがぷ~んと匂ってきそうなしぐさ。

「稲葉さんの大冒険」はありえない滑稽な展開。

登場人物のひとり・義母に、私も知っているある人を連想させたのですが・・・

中村仲蔵、これが一番ひき込まれましたね。よかったです。

舞踊「雨の五郎」は、私は見る目がないのでわかりませんが、ちょうど梅雨の季節にふさわしい演目で風情がありました。

昇吉さんは根が素直で明るい人なんでしょうね。大きな声の発声も気持ちがいい。

日本の伝統芸能も垣間見て、簡潔できれいだなあと思いました。いい時間を過ごせました。楽しかったです。

昨夜は池袋演芸場で行われた「三遊亭圓窓一門会」に行ってきました。

仕事先の方が圓窓さんと親しくされていて、一門会があるからとチケットを譲っていただきました。

2度目となる池袋演芸場。

今回は前から3番目でしたが、小さな会場なので落語家さんが目の前といった感じの近さ。

前回は最前列で分からなかったけれど、前の席の背にテーブルがついていて(新幹線などにあるあれ)、食べ物など置いている人がいて(ああ、ここは飲食OKだな)と思いだす。

演芸場の椅子の小ささ、隣の人との近さがちょっと気になった私ではありました。

前座の歌つおさん、吉窓さんの「長屋の花見」、萬窓さん「厩火事」、圓窓師匠の「欠伸指南」を聴いて仲入りとなり、ここで退席させていただきました。

語りのリズムの心地よさに浸り、1時間40分があっという間。

なんというかな、流れるような語りと所作の洗練に、芸の修業は厳しいんだろなと思った次第。

そんなこと思うより、噺家さんは大笑いしてくれたらそれでよしと思うのでしょう。

〈落語家のブログに書いてあった言葉〉

むかし日記は見せぬもの いまやブログは見せるもの