2010年年末に当たり、風邪熱で荒廃しきった脳ミソで、“人類の(おもにニッポンジンの)21世紀的傾向”というのを考える、たいして深い考えはない、21世紀も10年を経過したという感慨はある。

☆ なにごともマニュアルがなくては行えない―このもはや言い古された“傾向”は、やはり真理であった。

☆ マニュアルがない(明文化されてない、図解されてない、表にまとめてない)場合は、そういうものが(たとえば“正義”が)あることにする(どこかに、わかりやすく)

☆ つまり彼らにとっては、いつでも“みんなに公共的価値”という最優先すべき価値がある。

しかしもちろんそんなものはすべて、みせかけである。

つまり“すべての人々(みんな)”という彼らの前提自体が、いつもなにかを誤魔化すために持ち出される。

だから、かれらはいつもあわてて言う → “すべての人”(どこに?どこに?どこに?)

☆ 彼らはただただ、“自分で考えたくない”のである(だって面倒でエネルギーの浪費だモン)いや、“感じたく”ないのだ。

涙や感動は肝心なときのために取っておく(リアリストはケチである)

“今は”適当にまわりに話しを合わせ感動したフリをしていよう。

☆ 昔に比べて“公共的な”ひとや、“他人のために何かする”ひとは、あきらかに減少していると感じられる。(いくら“美談”を聞かされても、聞かされるとなお)

☆ ただの“家族エゴ”を、“公共性に絡めて”言い募るのが得意な“法学部的なひと”が増えただけである。

☆ そういうひとは、“家族を守る”と言うのにも、“国を守る”という誇張表現を使用してしまう誇大妄想的傾向がある(なぜか家族嫌いのニートにこのタイプが多いようだ)

☆ たぶん、なにかといえば狂犬のように“家族、家族”と叫んでいる国は、日本とアメリカだけに思える。

そういうひとたちにとって、ほんとうにこの世界は、自分と家族だけで出来ているのだろう(友人がいるなら家族の友人である)

☆ “世界の”人は、もうちょっとは、視野が広いし、心もひろい(と思いたい)

☆ “ニッポン・思想ビジネス”もいよいよネタ切れ・ドンズマリである。

宮台真司、大澤真幸、東浩紀があっという間に、“くすんで”見える。

だからといって、期待の新人もいないし、規範となる知識人もいたためしがない。

☆ オタクも動物化もポストモダンも1Q84もAKB48も、さよーなら。

ついにキャッチフレーズ・ゼロ……まさに<ゼロ年代の空無>が、東京的風景の向こう(未来)に茫漠と広がっている。

ぼくはこの風邪の熱による錯乱の中で、この風景の感触にだけは、何度も触れた。

☆ “他者に依存する”のはよくないのである。

状況的にダメなら(要するに無価値・無意味な生産物しか市場に並ばないなら)、<古典>に還るだけである。

あるツイッターで《日本では真実を隠すことがマスコミの仕事》という言葉を読んだ。

まったく同感だが、これは、“欧米はそうじゃない”ということではないだろう。

“欧米には”、日本よりは勇気あるひと、理性的に考えるひと、嘘がきらいな人が“少数”いるということである。

もちろん《真実を語る》とか、《真実を暴く》ということが、どういうことなのかも、問題である。

そういう“主題”にからむかどうか定かでないが、不破利晴ブログが<三島由紀夫>の決起文と思われるものを掲載している。

三島が決起、自決した1970年は、ぼくが大学を卒業し“社会人”となった年である。

三島の死も、その日仕事で、たまたま通りかかった有楽町朝日新聞社前で知ったのだ、あの切り落とされた生首。

現在、ユーチューブで見られる映像も、“その日の”ニュースで見た。

ただし三島の自衛隊員への“檄”は、さっぱり聞き取れなかった。

いちばん印象的なのは、緊張で硬直しロボットの演説であるかのような三島を、自衛隊員たちがギャグでも見るようにニヤニヤ見ていることであった。

自衛隊員たちは、この三島の“決起”を、文士の馬鹿げたパフォーマンス(お笑い)と受け止めた。

彼等は三島の生首を見た後、どうおもったのだろうか?

ぼく自身、まったく三島に共感する立場ではなかった。

三島の小説は(なぜか)ほとんど読んでいたが、本当に好きなものはひとつもなかった。

だからこの事件後も、この事件についての文章をあまり読んでこなかった。

しかし、たしかに、ここにきて<三島由紀夫>が気になる。

いまぼくが読んでいる大江健三郎『さようなら、私の本よ!』のひとつの柱が<三島由紀夫>であることが明らかになってきた(まだ読書中である)

不破ブログに張りつけてあったユーチューブ映像で、三島が自衛官たちに叫んでいる“セリフ”がスーパーで(字幕で)でている。

《 聞け 命を懸けて訴えているんだ 諸君は武士だろう 私と共に立つものはいないのか 》

ぼくは不覚にも涙が出た(風邪で情緒不安定である;笑)

たしかにあそこで三島由紀夫が自決しなかったら、あの“馬鹿げた行為(ギャグ)”が、歴史に残ることもなかった(つまり年月のへだたりによって、それが別様の意味を喚起することも)

ぼくは政治的に単純なので、政治的立場は、1970年と変わっていない。

すなわち三島の以下のような<認識>には絶対に賛同できない;

★ 日本の軍隊の建軍の本義とは、「天皇を中心とする日本の歴史・文化・伝統を守る」ことにしか存在しないのである。(三島由紀夫:不破ブログから転載)

たぶん今月はじめから風邪気味だった。

先週二日続けて仕事に出たあと、ベッドに入ると猛烈な咳である。

何時間もつづく、つかれて眠るまで。

咳のせいで胃の付近や腹筋が痛い。

熱はランダムに乱高下しているようだ。

基本的に寝ているわけだが、その姿勢が疲れるというより痛いので、起き上がりゾンビのようにへたりこむ。

テレビを見たりもするが、頭にはいらない。

『さようなら、私の本よ!』を数ページづつ読む。

そうなのだ、夢の中でもブログを書いていた。

あんまりリアルなんで、PCに自分が書いた文が保存してあるような気がした。

今朝は『さようなら、私の本よ!』の2箇所の引用から、“大江健三郎論”が書けた、と思った。

ぼくは、多少の風邪なら、煙草をやめられないが、今回は3日以上煙草を吸ってない(考えるだけで咳の発作がおきる)

これだけでも、ぼくの日常は、大違いである。

そのおまけに熱の後遺症か、なんとなく視界がバラ色がかって感じられる。

いまこれを書いていて、ますます“齟齬感”はつよい。

なにかが、ちがってしまった。

また“戻る”のだろうか、それとも、“こっち”に来てしまったのだろうか。

戻ることがないなら、たぶんブログはいままでのようには、書けない。

読む本の選択も変わるだろう。

今日の読売編集手帳;

独断専行で暴走しがちな同僚を諭して、麻薬捜査官が言う。「われわれはチームだぞ。チーム(TEAM)にI(私)の字はない」。同僚は内心つぶやく。「勝利(WIN)には私(I)が入っているよ」◆ドン・ウィンズロウの小説『犬の力』(角川文庫)のひとこまにある。どういう組織であれ、I(私)の功名心を抜きにして活力は生まれない。Iの暴走は、しかし、ときにチームを崩壊の危機に追いやることもある◆大阪地検特捜部による証拠改竄・犯人隠避事件の責任を取り、大林宏検事総長が辞任する意向を固めたという◆被疑者の口を割らせる“割り屋”として令名の轟いた特捜検事を証拠改竄に走らせたのは、歪んだ功名心と、俺たちは万能だという驕りであったろう。検察の信頼が地に堕ちて喜ぶのが犯罪者であることを思えば、トップの辞任に同情の余地はない◆泣く子も黙る最強チームで、ボスの首が飛ぶ。その衝撃を所属する一人ひとりがどう受け止めるか。傲り(HAUGHTINESS)から不埒なI(私)を取り除き、その単語を検察庁の辞書から放逐しない限り、何も変わらない。(引用)

上記の文章を書いた人は、“きょうもシャレた文章が書けました!”と内心にんまりしたのだろうか。

もしそうなら、それは“HAUGHTINESS”である。

“検察”が傲っているなら、大新聞もおごっている。

もし<I>が、この文章の書き手のように“功名心だけの不埒なI(私)”でしかないなら、どんな組織も、どんな社会も破綻する。

“人間などこの程度のものだ”という、わけしりの世間の常識に媚びる<人間観>こそが、この社会の機能不全と閉塞感を生み出している。

<人間=私>についてあまい楽観は許されないが、はなから、<私>の限界を(自分がそうだからといって)当然視しては、なにひとつ“考えること”はない。

上記読売編集手帳の人間観は、<絶望>に奉仕している。

この書き手には、<私>がない。

適切な表現にたどりつくには、意味と語感の二つの道があるという。意味には字引という案内人がいるが、語感には道しるべもなかった。近刊『日本語 語感の辞典』(岩波書店)の著者中村明さんが、先頃の読書面で出版を思い立った理由をそのように語っていた▼「言葉を選ぶ時に多くの表現が思い浮かぶのは、ものの見方が細やかということです。ものの見方を磨かないと、表現は増えません」。中村さんの指摘は、言葉を生業(なりわい)とする者すべてに重い▼己の仕事は棚に上げて、政治家の「語勘」を問いたい。弁舌のプロらしからぬ「暴力装置」「仮免許」「甘受」。思いが口をついたにせよ、いくらでも言いようがあった。これしきの語感力では、誰のどのおならも〈ぶ〉でしかない。磨くべし。 (今日天声人語)

“語感”というのは、“語(単語)”のレベルだけをいうのではないと思う。

すなわち、あるセンテンスを“しゃべる”にしても、“書く”にしても、どの“語”を選ぶかということのみが、“語感”とは思えない。

逆に、ぼくらが、ある“言葉”に反応しているのも、<単語>に反応しているのではない。

たしかに、あるセンテンスに反応するとき、そこに選ばれた“単語”の選択に反応することはあるが、それは前後の“単語”の連なり(関係)“として”現れる。

さらにある文章を“メッセージ”として受け取るのは、センテンスとセンテンスの連なり(関係)による。

極端な場合、センテンスを成さず、<ぶ!>という言葉が発せられるときも、その<ぶ>の前後には、無言の(無音の)“センテンス”がある。

“行間を読む”とは、そういうことである。

言葉に対して、いちばんまずい態度は、ある意味にはある単語やあるセンテンスが“ひとつだけ”対応している、という態度だと思う。

たしかに、そのほうが“便利”な場合がある。

すなわち、その方が“伝達”が、はやく正確であるという考え方である。

たとえば<過激な性表現は禁止すべきだ>というメッセージである。

“語感”のない人にとっては、上記のセンテンスは、きわめて明確な“意味”を伝えられるはずなのである。

面倒で、“ブンガク的な”表現はいらない。

<過激な性表現>から<青少年>を<守る>のは、あまりにも<当然>である(神の摂理か、自然法則のように!)

しかし、<過激な性表現は禁止すべきだ>というセンテンスが、“だれにでも明瞭”ならば(ただひとつの“意味”ならば)、それに対する、“疑問や反対の意見”が嵐のように噴出するわけがない。

すなわち、ある人々にとっては、“議論の余地なき”真理言説(センテンス)も、その<語感>を問われる。

端的に<伝達>は、なされなかった。

上記天声人語で、ぼくがいちばん嫌いな<語感>は、

《己の仕事は棚に上げて》である。

もし日本語を勉強した火星人がこの文章を読んだら、この文章自体を、“理解不能”と思うだろう。

中村明さんの《ものの見方を磨かないと、表現は増えません》にも一言。

“ものの見方を磨く”には、どうしたらよいのか?

もし<言葉>のレベルを言うのなら、“よい本=よい文章”を読むこと以外にはないのではないか、“辞典”ではなく。

先日取り上げた、“アメリカのマルクス主義者”フレデリック・ジェイムソン『政治的無意識』の読書は、第1章を読みつつ、やはり、失速状態におちいった。

そもそも“マルクス主義”を標榜する人が、“生産様式”、“弁証法”、“階級闘争”、“歴史化”などの概念を<擁護する>のは当然であるけれど、それらの<用語>が出てくるたびに、ぼくはがっかりしてしまう自分をどうすることもできない。

さらに、より本質的には、マルクス主義であろうがなんだろうが、ある文学作品と、それら個別作品の集積(それを“文学史”と呼ぼうが呼ぶまいが)を、なんらかの形で、分析したり包括する<文学理論>というものの構築は(実践は)、可能であろうか?あるいは、必要であろうか?あるいは、意味があるのだろうか?という疑問が生じるのである。

ぼくはまったく無知だが、どうも現在アメリカのアカデミズムは(すなわち“大学村”の知識人は)、ある<文学作品>を書いたり、読んだりするより、<文学理論>“のみ”に関心があるのではないか?という疑いが生じた。<注>

しかしこの本の第1章は、“理論編”なのであった。

第2章“魔術的物語”に入って、おもしろくなってきた。

しかもまったくの偶然であるが、ここで取り上げられた文学理論家“ノースロップ・フライ”は、近日ぼくが読了した大江健三郎『憂い顔の童子』の重要登場人物“ローズさん”の<先生>であった。

おどろくべきことに(最近の大江についてよく知っているひとには“おどろくべきこと”ではないのだろうが)、少なくとも大江の『憂い顔の童子』は、このノースロップ・フライ理論に“依拠している”とまではいえなくても、“影響を受けている”ことがわかった。

その部分を引用する(かんたに言って“リアリズム”と“ロマンス”が問題になっている);

★ フライのロマンス理論は、ロマンスというジャンルをひとつの様式として、あますところなく説明したものである。フライにとって、ロマンスとは日常世界を変形することをめざす願望充足、またはユートピア的幻想であった。

★ したがって、ロマンスとは通常の現実を変形する過程なのであって、通常の現実の代用として空想的な世界を用いることをいうのではない。

★ つまり、「探究譚とは、リビドーつまり欲求する自我が、現実の不安から解放してもらえるような充足であるとともに、それでいて、その現実をなおも含むような充足をさがしもとめる行為である」(フライ『批評の解剖』)

★ フライが日常の現実の変形をまず最初に重視すること自体のなかに、すでに結論がほのめかされている。つまり、日常生活から地上の楽園の相貌が浮かびあがってくるというのなら、この日常生活は、そもそも世俗的な偶然性を有して「ふつうに」存在する、ありふれた場所としてではなく、むしろ、呪いや魔法、黒魔術、悪意ある呪文、破滅をもくろむ呪いの儀式などを被りつつ最終的にもたらされた結果として、はなから想定されているに相違ない。

★ ロマンスとは、世界の世界性がそこでみずから姿をあらわしみずからを宣言する形式にほかならぬといってよいであろう。いいかえれば、私たちの経験を超越する地平という専門的な意味での《世界》が、そこでは世界内的な意味でみえてくるのである。

(以上『政治的無意識』第2章から引用)

なんとなく“わかった”であろうか(笑)

もちろん、ジェイムソンはフライを“評価しつつ批判する”のである(笑)

すなわち(上記引用箇所のすぐあとで)、このフライの「自然」が、<固有の特殊化された社会的・歴史的な現象というよりも、“自然なるもの”として暗に定められている>と批判する。

この“批判”が、マルクス主義文学論なのである。

さらに引用;

★ ロマンスにおいて世界性が中心位置をしめているのであれば、フライがロマンスの登場人物の悲劇的カテゴリー――とくに、英雄と悪者の役割――にあたえている重要性に疑いをさしはさまざるをえなくなる。ここで私たちはフライと逆のことを示唆しておきたい。すなわちロマンスの「世界」のもつ妙に活動的で脈動する生命力が、『ソラリス』でスタニスワフ・レム描くところの知覚力のある海洋そっくりに、ふつうは物語の「登場人物」が保有しているはずの、行為と出来事をつくりだす機能の多くを吸いとってしまう傾向があるのである。

《スタニスワフ・レム描くところの知覚力のある海洋》!!

ぼくは<ソラリスの海>が出てきただけで満足である。

(ぼくにとっては、“スタニスワフ・レム描くところ”ではなくて、“タルコフスキーの”であるが)

上記理論を、『ハリー・ポッター』に適用することができよう。

『1Q84』に適用せよ!(笑)

もちろん、大江健三郎にも。

<注>

しかし、イギリス“ニュー・レフト”文学理論家テリー・イーグルトンは、こう言っている;

★ 経済学者J・Mケインズはかつてこう語ったことがある。理論を嫌う経済学者、もしくは理論などなくともうまくやっていけると豪語する経済学者は、結局、古い理論に縛られているにすぎないのだ、と。同じことは、文学研究や批評家にもあてはまる。

★理論に対する嫌悪というものは、ふつう、他人が抱く理論にむけられた反発を意味するとともに、自分自身が理論を持っていることをどうしても認めたくない気持ちをも指している。本書の狙いは、自分自身の中にあるそうした抑圧をとりのぞき、私たち自身をもう一度反省してみることにある。

<『新版 文学とは何か』(岩波書店1997)>

ぼくの言葉では、《自分自身が理論を持っていることをどうしても認めたくない気持》として現れる<理論>を、“思い込み”と呼ぶ。

それは、《自分自身の中にあるそうした抑圧》と同じもの(こと)である。

だから、文学“理論”について考えることは、たんに、“いわゆる文学”の問題ではなく、抑圧からの解放の問題である。

見れば、わかる通り、これまでの“黒バック・白抜き文字”を変更しました。

これは、“黒バック・白抜き文字”が読みにくいという天の声に答えるとともに、自分の目もどんどんヨレヨレになって、自分でも読みにくい(笑)のに対応するもの。

しかし、これまでの“黒バック・白抜き文字”にぼくの目が慣れているので、この方が読みやすいかは、さだかならず。

字を大きくしたいのだが、いまのところ、画面右上の“文字サイズ変更”で<大>をいちいち選ばざるをえず(なんか固定化する方法あるの?)

まあ、<大>を選んでよ(笑)

このブログの文字が読みやすくなったところで、このブログが読みやすくなるわけではありません。

★ 精神的に「病む」ことを問うにあたって「病む」ことを語る学問の特質を問うのは当然であろう。もしも「病んで」ゆくのが精神病者だけではなく、精神病理学そのものであったなら、いな、われわれ自身すらも「病みつつ」あるのなら、われわれは根底からすべてを問いなおさなければならない。

★ われわれは「狂気」という言葉を安易に使えない時代に突入してしまっている。(略)神ならぬわれわれにとっては、ただ<力としての歴史>と<自然生命直接的事態>とが織り成す謎めいた緊張感のみが唯一最奥の問題になりうるだろう。

<渡辺哲夫『20世紀精神病理学史』(ちくま学芸文庫2005)>

★ あなたは結局のところ、御自分の原則のなかに、主観的な詩(ポエジー)しか見ておられないのです。あなたが教職に就いて食べていこうという考えを捨てきれないことが――暴言、お許しください!――そのことを証明しています。しかしあなたはとどのつまり自己満足した人間、つまりなにもしようとは思わなかったので、なにもしはしなかった人間になってしまわれることでしょう。あなたの主観的な詩がつねに変わらずひどく味気ないだろうということは、申し上げるまでもないことですが。

★いつかきっと(略)あなたの原則のうちにぼくは客観的な詩を見ることでしょう。(略)――ぼくは将来労働者になるでしょう。狂ったような憤怒がぼくをパリの戦闘へと急き立てるいまこのときに、ぼくを引き留めるのはこの考えです。――でもパリでは、ぼくがいまこうして手紙を書いているあいだにも、多くの労働者が死につつあるのですが!いますぐ労働するなんて、いやですよ、絶対に。ぼくはストライキ決行中なのですから。

★ 現在、ぼくは放蕩無頼の限りを尽くしています。なぜとおっしゃるのですか?ぼくは詩人になりたいのです。そして、自分を「見者(ヴォワイヤン)」にしようと努めているのです。(略)問題なのは、あらゆる感覚を壊乱させることを通して未知なるものへ至ることです。(略)私は考える、というのは誤った言い方です。ひとが私を考える、と言うべきでしょう。――言葉遊びの点は許してください。

★ 私とは一つの他者なのです。木片がヴァイオリンであることになっても仕方ありません。それで、無自覚な人々、自分がまったく無知なことに関して屁理屈をこねる人々に向かっては、鼻先であしらっておきましょう!

<アルチュール・ランボー:教師イザンバールへの手紙(青土社『ランボー全詩集』1994)>

先日ぼくもこのブログで取り上げた“東京都青少年保護育成条例の改正問題”について、北海道の国語教師堀裕嗣君が<最初から破綻している>というブログを書いている。

けっこういろんな“論点”があり、ぼくが共感できる部分とそうでない部分があったし、現役の教師である立場上、表現を慎重にせざるを得ない部分も感じられた。

しかしそのタイトル<最初から破綻している>は、よい。

彼のブログから2箇所引用させていただく;

☆しかし、「太陽の季節」になぜ性描写が必要だったのかというある種の〈芸術性〉の問題を考えても、「太陽の季節」がなぜあれほどの爆発的なヒットを飛ばし、石原裕次郎をあれほどまでのスターダムに押し上げたのかというある種の〈大衆性〉の問題を考えても、どちらも現在に移行すれば漫画問題と構造的に相似形を為すのはずだと考えるのは穿っているだろうか。

☆ナボコフの「ロリータ」が、川端康成の「眠れる美女」が、或いはリュック・ベッソンの「レオン」が、ある種の少女趣味的性描写を指摘され、規制を受けるとしたら、知事・副知事をはじめ、都議たちは反対しないのだろうか。漫画の性描写はその延長線上にありはしないか。

(以上堀裕嗣ブログ引用)

しかし、『太陽の季節』をぼくは高校生か予備校通い時代に(すなわち1960年代中頃に)読んだが、その時、すでに“古臭い”と思った。

当時ぼくが“ある種の芸術性”(当時ぼくにそういうボキャブラリーはなかったが)を感じたのは、大江健三郎の「奇妙な仕事」や「死者の奢り」であった。

つまり堀裕嗣の言いたいことはわかるが、漫画であろうとブンガクであろうと“性描写”自体の問題があると思うのである。

(「奇妙な仕事」や「死者の奢り」には、直接的に性描写はなかったと思うが)

大江健三郎という作家にとっても、直接の“性描写”はあまり成功していず(“性交”していず;笑)、ぼくはむしろ、防腐剤プールに浮かぶ死体や処分される野犬の吠え声に、エロティシズムを喚起されたものだった。

「ロリータ」、「眠れる美女」、「レオン」の組み合わせは、なかなか魅力的である(笑)<追記>

さすが、昔、<神に通じる少女>というブログを書いた堀裕嗣の、面目躍如である。

しかし、石原慎太郎都知事は、ぼくwarmgunより、“古い”。

ここでも「ロリータ」を“理解した”のは大江健三郎であった。

ぼくは堀君が、現役の教師として、アクチュアルな<少女>を知っていることに期待するが、堀君の“J-POP”的エロティシズムに対する過剰な感性には、疑問を禁じえない。

☆ こうした「おたく」、そして「オタク」という新たな世代の中から、宮台真司・大塚英志・岡田斗司夫・東弘紀……といった明晰な頭脳が出現したこともまた紛れもない事実だ。いま、文学の代替物として、「新世紀エヴァンゲリオン」や「デス・ノート」が文芸誌上で真正面から取り上げられ、分析・検討されていることも紛れもない事実である。漫画やアニメというメディアが、いわば「新しい芸術」として時代を席巻しているのは確かなのである。そして芸術と性描写とが切り離せないものであるという言説に石原慎太郎は与し、いまもなおまず間違いなく賛同するはずなのではないか……。(堀裕嗣ブログ)

そうだろうか?

“宮台真司・大塚英志・岡田斗司夫・東弘紀”を《優秀な頭脳》と断定することは、安易ではないだろうか。

そして石原慎太郎に対する評価は、完全にまちがっているのではないか。

石原が、《芸術と性描写とが切り離せないものである》と理解できるなら、こんな愚劣で過去の遺物の復活でしかない条例が、この西暦2010年において大手を振るうはずはない。

<最初から破綻している>ひとは、そうとういる。

<追記>

ぼくとしては、このリストに「都会のアリス」を付け加えたい。

★ 子供のときには、もっぱら不快、不安、恐れとして、身体と感情でじかに反応するしかなかった事態は、大人になることで少しずつ理解され、克服され、懐柔されていく。なぜかわからないまま、不気味だったり、恐ろしかったりした対象は(それは対象でさえなく、自分の心身そのものと区別がつかなかったのだが)、手なずけられ、退けられ、解釈され、いつのまにか解消される。そのような対象は、しばしば死の脅威に、あるいは性的な次元に結びつき、また大人たちの生活の気苦労やタブーや、歴史的、社会的な事件からやってくる直接、間接のさまざまな不安だったりする。

<宇野邦一『他者論序説』(書肆山田2000)>

上記引用で、ぼくが好きなのは、《(それは対象でさえなく、自分の心身そのものと区別がつかなかったのだが)》というカッコ内の書き込みである。

こういう文章があるから、ぼくは宇野邦一を信頼することができる。

あるいは、このカッコ内の文は、上記の記述を、“正確に”しているといってもよい。

ぼくはある年齢を超えてから、このカッコ内に書かれているような、自分が幼児だった頃の<瞬間>をふっと想起する(感じる)ことがある。

それは、淡く、すぐ消えてしまうが、大人になってからはけっして体験し得ない、言葉にしえない幸福のような“感じ”である。

★ まさに貴女こそは、私の人生も、私の思考も極端なポジションのあいだで動いている、ということが決して見えていないわけではないでしょう。このような思考が主張する広がり、あるいは、とてもいっしょにすることのできない事物や思考を並べて動かすという自由、それは、危険を通じてのみ表情を獲得するものなのです。この危険は私の友人たちから見ても、あの<危険な>関係のかたちでのみ目に見えるものなのです。

<ヴァルター・ベンヤミン:アドルノ夫人グレーテルへの手紙―三島憲一『ベンヤミン』(講談社学術文庫2010)より引用>

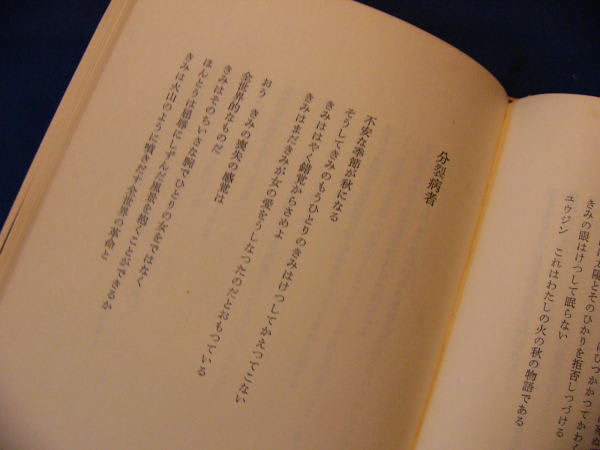

* 画像は、Annie Leibovitzによる

下記ブログでは、“アメリカのマルクス主義者”について書いた。

昨夜のテレビでは、“アメリカの女性カメラマン”アニー・リーボヴィッツのドキュメントを見た。

そして、彼女が死に直面するスーザン・ソンタグを記録した人であることを思い出した。

ぼくは昔のブログで、<ハロー・スーザン>というのを書いたが、ソンタグの著書は『反解釈』(ちくま学芸文庫1996)しか持っていない。

60年代、ぼくが大学生の頃、“スーザン”は、新しい人だったのに。

また最近読了した大江健三郎『憂い顔の童子』には、“ローズさん”という魅力的なキャラクターが登場する。

彼女は、ノースロップ・フライ(これまたぼくが名のみ知る人だが)の弟子であり、ドン・キホーテ研究家であるとともに、大江=古義人研究家である。

大江はこの“ローズさん”をとても“アメリカ人らしく”表出しているが、彼女は“アイルランド系”である。

また、アニーもスーザンも“ユダヤ系”である。

また、映画「ゴッド・ファーザー」で描かれた一族は“イタリア系”であり、「ウエストサイド物語」で描かれたのは“プエルトリコ系”であり、「イヤー・オブ・ザ・ドラゴン」で描かれたのは“チャイニーズ・マフィア”であった(笑)

ならば、“アメリカ人”とは誰か?

現在、日本の(特に)若者たちにとっては、“外国と外国人”というのは、<アメリカ―アメリカ人>のことである。

なにしろ彼らは、“アメリカン・カルチャー”に骨の髄まで浸されて育った(ああテレビ!)

“大人たち(老人たち)”にとって<アメリカ>は、軍事的・産業的“同盟国”なのであった(笑)

なのに、<アメリカ人>について、さっぱり知っているとは思えない(ぼく自身も)

なにしろ、“ネイティブ・アメリカン”とは、現在のアメリカ人の主流でない人々であり、もちろん、現在の“アメリカ人”は、アフリカや中南米やアジアやヨーロッパからの移民であった。

もちろん“ぼくら”はそのことを、知識として知っていても、さっぱりそのことを実感していない。

もし“アメリカ人”を<友人>とするならば、そのような“無知”は、まずいのではないだろうか。

さらに、当然、スーザン・ソンタグは、“アメリカ映画”のみを見ていなかった。

『反解釈』を本の山から取り出して目次を見たら、ゴダール(フランス人だ!)の初期傑作『女と男のいる舗道(彼女の人生を生きる)』(ぼくの一番好きな映画の1本)の評があった;

★ゴダールのテクニックの本質は、この映画劈頭のクレジット・シークエンスと第1のエピソードにそのすべてが現れている。クレジットは、非常に暗くてほとんどシルエットになっているナナの左のプロフィルの上に現れる。(映画のタイトルは『女と男のいる舗道・12のエピソード』である。)クレジットが続いているあいだ、彼女の正面が、次に右顔が、依然として黒々とした影で、映される。ときおりナナはまばたきしたり、わずかに顔を上げたり(長い時間じっとしているのが不快だとでもいうように)、また唇をなめたりする。ナナはポーズをとっている。彼女は見られているのだ。

★ 『女と男のいる舗道』全体がひとつのテクストと見なせるかもしれない。それは明晰さのテクスト、明晰さの探究である。つまり、まじめさ(シリアスネス)についての映画なのだ。

★ ゴダールはこの映画のために、自由と責任についての彼のモットーをモンテーニュから借用する――「あなた自身を他人にあたえなさい。あなた自身をあなた自身にあたえなさい」。売春婦の生涯は、むろんのこと、自分を他人にあたえる行為の最もラディカルな隠喩(メタファ)である。だが、ナナが自分を自分にとっておく姿を、ゴダールはどのように示したのかを訊ねるとしたら、答えはこうだ――ゴダールはそれを示していない。示すというよりは、詳細に究明しているのだ。われわれはナナの動機について遠回しにしか、推論でしか、知らない。この映画は心理学をまったく避けている。感情を、内面の苦痛を探ることがまるでない。

★ 自由は内面の心理的な何かではない――もっと物理的な美点に近いのだ。それは、<本来の自分自身>であること、である。

★ 自由には心理的内面性がないということ――魂は人間の「内面」にのっかっているのではなく、「内面」がはぎとられた後に見つかるものだということ――は、『女と男のいる舗道』が示すラディカルな精神訓示である。

<スーザン・ソンタグ:“ゴダールの『女と男のいる舗道』”―『反解釈』>

あなたは、“マルクス主義”という言葉を聞いてなにを想起するのだろうか。

あるいは“キリスト教”という言葉について。

これらの<言葉>を考えるならば、ただちに、“歴史”、“神話”、“社会”、“政治”、“個人”、“権力”、“自由”、“暴力”、“ナショナリズム”、“人権”、“愛”、などの言葉が現れる。

あるいは“主体”、“連帯”、“抵抗”、“闘争”、そして“自己表出”、“科学”、“技術”、“文化”、“芸術”、“物語”、“文学”が現れる。

“文学”が現れるのである。

ぼく自身のことを言えば、“マルクス主義者”であったことはない。

マルクス主義に対する、“関心と幻滅”は、たぶん、多くのこの時代(すなわち“戦後”60数年の)“日本人”の大部分の方々と、“同じ”である。

そして、現在“マルクス主義”は、“反貧困・反格差”闘争として、復活しそうに見えながら、圧倒的な<幻滅>のなかにある。

“収容所群島”から“ソ連官僚国家―自由な消費なき東欧圏”体制の崩壊という“現実”により、マルクス主義は死んだ、と。

かつてマルクス主義を標榜した各国“共産党”は、みな“社会民主主義”というこれまた古色蒼然たる“イデオロギー”に、やっとみずからの逃げ場を確保しているにすぎない、と。

もはやアメリカ帝国主義=グローバリズムの覇権も、新たな世界帝国“中国”の台頭によって脅かされている、と。

このような、<世界>において、<文学>は、いかに可能か?

文学は、上記のようなマクロな(しかし“リアルな”)世界構造のドラスチックな進行にたいして、多様な個人の価値を死守する最後の砦であるのだろうか。

“世界”がどのような破綻に向かおうとも、<文学>はその死の瞬間まで、<私>を表出する、という覚悟を持つべきであろうか?

まったく不勉強で知らなかったが、ここに、“アメリカのマルクス主義者”の本がある。

フレデリック・ジェイムソン『政治的無意識 社会的象徴行為としての物語』(平凡社ライブラリー2010)である。

いま書いたように“この本”は、<今年>刊行された。

しかしこの本の原著刊行(アメリカでの)は、1981年であり、この本の最初の翻訳は1989年平凡社より刊行された。

多くの本の運命のように、この翻訳書も、20年間、復活の日を待っていたのである。

しかしこの本が“平凡社ライブラリー”新刊として、“今年”復活しても、いったいどれだけの人が、この本を“読む”のだろうか。

ぼくがこの“新刊”を書店で手に取ったのは、平凡社ライブラリーとしても、“厚い”この本の存在感と、そのタイトル<政治的無意識>に惹かれたからであった。

そして読み始めたが、すんなりと、この本の世界に入り込めたわけではない。

いったん、読むのをやめたが、なぜかこの本の存在感は、ぼくの未読の本の山から、ぼくを見つめているのであった!

また、読み始めた。

第1章のアルチュセール引用箇所で、はやくも放棄しそうになった。

しかしそこでの、《機械的因果律》と《表現型因果律》の対照をやっと“理解”することで、この本に“入る”ことが可能だ。

たとえば、ジェイムソンが以下のように書くとき、その“モチーフ”は、まだおぼろげながら、届いた;

★ 解釈のジレンマ、そう、私たちはいま私生活中心の世界のなかで、アレクサンドリアや中世の解釈者たちよりももっとせっぱつまったかたちで、このジレンマを生きねばならぬところまで追いつめられている。つまり、私的なるものと公的なもの、心理的なものと社会的なもの、詩的なものと政治的なもの、この両者のあいだに横たわる――すでに述べた――通訳不可能性に、私たちは苦しめられている。(48P)

ぼくは“マルクス主義者である”から、この本を読むのではない。

“マルクス主義者になりたいから”あるいは、“マルクス主義に希望を託したいから”読むのでもない。

読むことは、批判であり、自己吟味である。

ぼくと“ともに”この本を読む人が、ひとりでも現れることを期待して、このブログを書いた。

* 画像は、Annie Leibovitzによる