辺見庸ブログ”私事片々" 2014/06/30

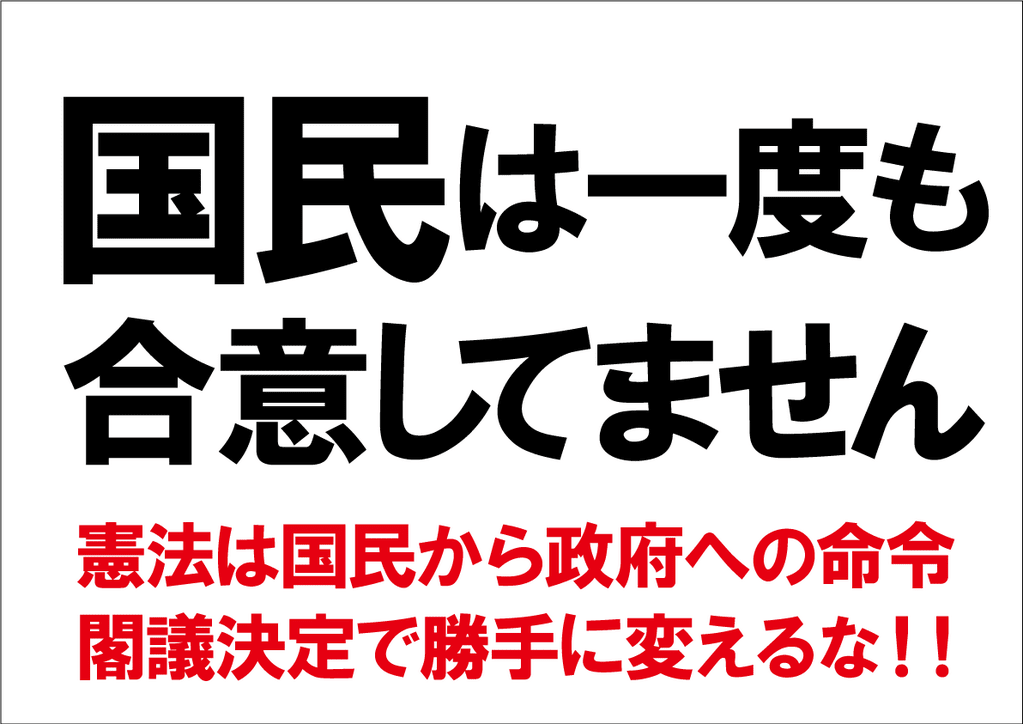

★ さて、クロノロジカルにいえば、明日、歴史が大きく変えられる。もともと「ない」はずのものが、今後「ある」ことにされてしまう。参戦権。そもそも現行憲法がみとめていない権限であり、そして歴代政権も「ない」としてきた参戦権を、一内閣がとつじょ「ある」と強弁して、みとめてしまうというのだから、ただごとではない。これは国家権力によるひとびとへのあからさまな暴力にひとしい。憲法は「宣戦布告」と「講和」の権限を規定していない。戦争に負け、戦争を反省し、ゆえに戦争を放棄したのだから、あたりまえである。だから、憲法第9条は2項において「戦力を保持しない」「交戦権を認めない」とはっきりさだめており、これまでの歴代政府解釈も、名うての右派政権でさえ、この2点を、たとえしぶしぶにせよ、みとめてきた、みとめざるをえなかったのだ。じっさいには着々と軍備を増強してはきていたのだが、憲法上にかすれた母斑のように消えのこる平和主義=不参戦主義は、おそらく荒んだこのクニにおける、たった、たったひとすじの理想のあかしではあった。いま、安倍内閣はこの最期の薄ら陽をも、集団的自衛権行使容認により消し去ろうとしている。わたしはそれを受容しない。交戦権が否定されているのに、参戦して他国の防衛をする、すなわち戦争をするというのは、子どもでもわかる大矛盾である。しかし、ことここにいたり、わたしは言葉のたよりなさと、この状況にたたずむことの羞恥と屈辱と、いうにいえない嫌悪とをかんじている。それは、全景がすでに言葉ごとこなごなに砕かれているというのに、かつ、あてはまる活きた言葉のかけらさえないというのに、まるで一幅のまとまった風景をかたるように、「いま」をかたらなければならないからである。いまは、ただここに在るだけで、じゅうぶんに悲惨である。内奥がズキズキと痛い。わたしとわたしらは、とても貶められている。なにかひどいものに晒されている。外部に融けることもできずに、ただ疲れたまま、むきだされている。こうした心象を、外部への「プロテスト」につなげていくのは、筋ちがいというものだろうか。わたしは数日よくよくかんがえてみた。ひとはひとをたえず殺しつづけてきた。それらの「ひと」は歴史一般の他者ではなく、わたしやあなたをふくむひとだ。わたしやあなたをふくむひとはいまも、ひとを殺しつづけている。沈黙により傍観により無視により習慣により冷淡により諦めにより空虚さにより怠惰により倦怠により、みずからを殺す衝迫をかんじつつ、ひとを殺しつづけている。それはむしろ常態化している。だが、だからといって、今後ともそうであってよいということにはならない。鬆(す)のように疎外されたこのような心象を、外部への「プロテスト」につなげていくのは、筋ちがいというものだろうか。数日かんがえた。わたしはおもう。筋ちがいではない。わたしは内面の鬆をさらけだして、それらとこのクニの参戦という事態をつなげて、安倍政権に永遠に敵対することとする。この病んだ政権が、ファシストの、右翼ポピュリストの、国家主義者の砦だからという図式的な理由からではない。それよりも、この政権の全域をつらぬく人間蔑視、弱者・貧者さげすみ、強者礼賛、あられもない戦争衝動、「知」の否定、財界すりより、ゼノフォビア、夜郎自大、組織的大衆(メディア)操作、天皇制利用……が堪えがたい段階にまできているから、安倍政権をうちたおすべきだとおもった。でなければ、わたしの内面にはさらに多くの鬆がたつからだ。この政権とその同伴者たちには、かつて精神科病院の入院患者らを「優生学的見地」から多数薬殺したナチス政権と似た、なにかとてもいやなにおいがする。安倍政権はそれじしんひとつの災厄である。本ブログの読者たち、友人たちに、わたしは「たたかい」をよびかけない。「連帯」もしない。連帯を呼びかけない。それぞれがそれぞれの<場>とそれぞれの局面で、それぞれの声を発すればいいのだ。もしくは、あくびして、まどろめばよい。もうなにも規範はない。あってもよかった平和的規範を安倍とその一味は毀した。主体はみずから解体された。許されるべきではない。友よ、痙攣のように抗うか、まどろむか、だ。エベレストにのぼった。