(琴平神社)

琴平神社

琴平神社参道入口付近に土浦市教育委員会の建てた「沼尻墨僊の塾(寺子屋)跡」説明板がある(土浦市中央1‐12‐5)。

沼尻墨僊の塾(寺子屋)跡

沼尻墨僊は安永四年(1775)の生まれ。幼時より学問を好み、神童の誉れ高く、同郷の長久保赤水や山村才助の地理学に啓蒙され、やがて地理学者として一家をなした。地理学に精しく、学問出精のかどをもって土浦藩主から褒賞されることもしばしばであった。墨僊が地理学史上有名となったのは、伸縮自在の傘式地球儀「大與地球儀」を制作して、これを水戸の斉昭の閲覧に供し、なお希望者には大名、庶民を問わず、これを譲ったことにある。

墨僊は享和三年(1803)に琴平神社境内に時習塾を開いた。のちに天章堂と改名したこの塾では、読み書きだけでなく、広範な知識をもとに素読など高度な教育が行われた。安政三年(1856)に墨僊が亡くなるまで入門する子弟はあとを絶たず、塾生は延べ六百人を超えた。墨僊没後、塾は子の墨潭(就道)が継ぎ、明治四年(1871)まで続いた。

退筆塚

同じく参道にある退筆塚は、文久二年(1862)、墨僊の七回忌に門弟たちによって学徳を偲んで建てられたものである。

(神龍寺)

神龍寺

天気予報では土浦方面は曇りだったので、土浦行きを決行したが、駅を降りた時には空は厚い雲で覆われ、雨が降り出すのは時間の問題であった。改めてネットで予報を確認すると、いつの間にか雨に切り替わっていた。降らないというからここまで来たというのに、後出しジャンケンにあったような気分であった。神龍寺に行き着いたときに雨が降り出した。傘をさして墓地を歩くことになった。

神龍寺(土浦市文京町1‐27)は、天文元年(1532)に当時の土浦城主菅谷(すげのや)勝貞の開基とされる。天保四年(1833)に大寅(だいいん)和尚によって旧本堂が再建された。現本堂は平成十年(1998)に新築されたものである。旧本堂には沼尻墨僊の描いた雲龍図の天井画が残されていた。大寅和尚と墨僊との交流が伺える。

墓地には、色川三中(みなか)や五十嵐愛山の墓がある。

色川家之墓(色川三中の墓)

神龍寺の墓地には色川家の墓が四つも五つもあるので紛らわしい。色川三中の墓は、本堂の横(北側)にある。

色川三中翁記念碑

色川三中は、享和元年(1801)の生まれ。生家は土浦で薬種商、醤油醸造を兼業していた豪商で、江戸にも出店を持ち、幕府の醤油御用も勤めた。幼少から学問を好んだが、青年時代には家運の再興に尽くさねばならなかったので、本格的な学問研究は天保七年(1836)、三十六歳の時、橘守部の門に入り国学を志してからであった。平田篤胤や大国隆正とも交流があった。門人も多かったが、その中には幕末勤王の歌人として知られる佐久良東雄がいた。編著者も数多く、土地制度史、量制史に関する考証にも優れた才能を発揮した。中でも中山信名の地誌として有名な「新編常陸国誌」を修訂した功績は大きいといわれる。安政二年(1855)、五十五歳で没。神龍寺本堂脇には、大正八年(1919)建碑の色川三中翁記念碑も残されている。

五十嵐(愛山)先生碑

五十嵐儀一は文政二年(1819)の生まれ。愛山と号した。藤森弘庵に師事し、江戸にでて昌平黌で学んだ。のち土浦藩校郁文館の教授となり、藩政にも携わった。元治元年(1864)天狗党の一部が藩領に侵入した際には、単身折衝にあたった。明治七年(1874)、五十六歳にて死去。傍らに墓誌がある。

(花蔵院)

花蔵院

花蔵院には沼尻墨僊やその実父中村治助、儒者手塚一斎の墓がある(土浦市大手町8‐17)。

墨僊は多芸多才の人で、エレキテル(発電機)を作り、掘り抜き井戸を掘り、天文学では自作の渾天儀を使用して天体観測を行った。また、漢詩、書道、絵画にも優れた。安政三年(1856)、八十二歳で没。

静寿庵黙翁墨僊居士(沼尻墨僊の墓)

探源祐玉居士(中村治助の墓)

墨僊の実父中村治助は、享保二十年(1735)、中根村(現・つくば市)の平島太郎右衛門の次男として生まれた。のちに土浦の旧田宿町(現・大手町)の中村次兵衛遥堅の養子となった。中村家は、代々五番屋と通称された。漢方の五番湯を販売し、宿場町の重要な施設であり、人馬や公用の書状や荷物を引き継ぐ問屋業も営んでいた。町年寄を務めたほか、明治初年には名主も勤めた。中村治助は、安永二年(1773)、江戸幕府より土浦川口河岸の運上金上納命令を受けた際、町を代表して船持船問屋等とともに幕府勘定方との折衝に当たっている。文化十年(1813)、七十九歳で没し、東崎の法性院に葬られたが、中村家が明治後年に絶家となり、無縁仏となっていたものを、平成二十四年(2012)、この地に移設した。

手塚一斎翁墓

手塚一斎は、土浦藩の側用人、年寄を務め三百石を禄した。藩士録によれば、寛政十一年(1799)、七代土浦藩主土屋英直の「側子供」として仕えたのが最初で、その後、天保七年(1836)に隠居するまで、三代の藩主に仕えた。山崎闇斎の学説を奉じる崎門学派であった父手塚坦斎に学び、藩学の振興にも関与し、藩校郁文館に招かれた儒者藤森弘庵に対抗して、崎門学派を庇護した。

(東光寺)

東光寺は慶長十二年(1607)、心庵春伝 によって開かれたと伝えられる(土浦市大手町3‐14)。本堂のすぐ裏に辻元順の墓がある。

東光寺

得仙院悦翁元順居士(辻元順の墓)

辻元順は享和三年(1803)、茨城県安居村(現・岩間町)の医師岡本元隆の子に生まれ、土浦藩医辻益順の養子となり、天保三年(1832)、藩に仕えた。のち和歌山藩医華岡青洲に外科を学び、土浦に戻って藩主の侍医を務め、また産科を兼ねて医療にあたった。明治十三年(1880)に没した。

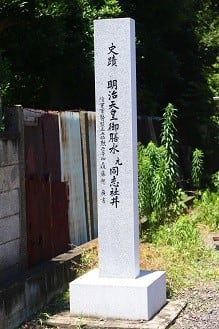

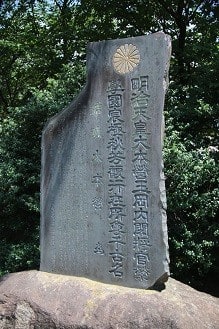

史跡 乃木将軍外祖父 長谷川金太夫翁之墓

東光寺には、乃木希典の祖父長谷川金太夫の墓や母寿子を祀る霊堂もある。長谷川家は土浦藩の江戸詰めだったといわれ、乃木希典の母、寿子も江戸の生まれであった。藩主土屋彦直の長女・欽子姫が長府藩主の毛利元運に輿入れしたのが縁で毛利家の家来乃木希次の後妻に入ったとされる。