第4週の 月曜日の22日 JA押部支所での絵手紙教室

何時もは 支所の前にある ふれあい会館での

お稽古ですが 今回は

地区の健康診断の会場となっていたので

何時もと違う JA 支所の2階の会議室にて

5名全員が 揃ってのお稽古となりました

お庭で 色々と お花を育てて おられる方が

画材にと 色々と切って 持参され

今回は カタツムリやセミの抜け殻などもあり

さっそく 私も その中から

笹の葉に乗っていた カタツムリを描てみました

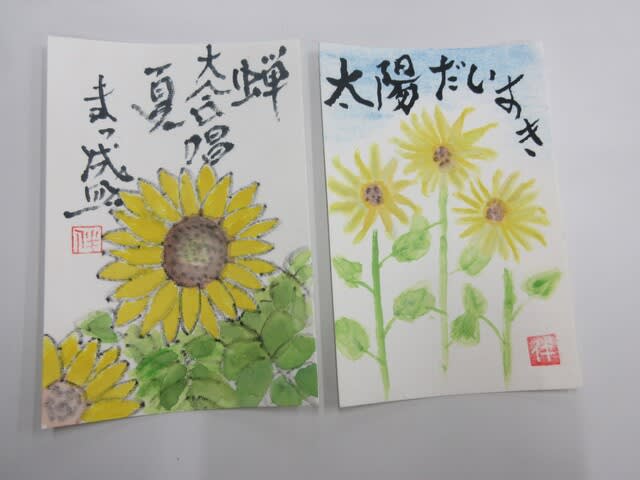

終了時間 間際に 2時間程掛けて描いた 作品を並べます

1人の方は 家庭菜園で作った お野菜持参で 描かれてもの

この方が アイスの空き箱を持参され 描かれたのや

葉っぱに セミの抜け殻を 描いて

添える言葉でセミと分かるようにと書かれ

なんと 3枚も 描かれました

沢山お花を持参された方は その中から ひまわりを2枚

バラの花を 持参された 同年輩の 方の 作品

5人目の最後は 私 笹の葉にのっていた

カタツムリに 挑戦しました

なかなか 思うようには描けませんが

なんとか2枚 仕上げました

もう一枚 持参されていた 色々の花で

友達に昨年頂き 我が家にも今咲いている アゲラタムを

描いたのですが まだ言葉を添えてなかったので

家に持ち帰り 仕上げたアゲラタム

暑中見舞いにと 思って描きましたが

9月に 展示会があるので 枚数が足りなく

この作品も 展示会に出したいので 送ることが出来ません

昨年 友達に 頂いたアゲラタム

地植えだと もっと 茂るのでしょうが 浅い鉢植えで

水が足りないようで いまいちの成長です

咲いている 花を見られるって 嬉しいものですわ(^^♪

☆ ☆ ☆ ☆ ☆