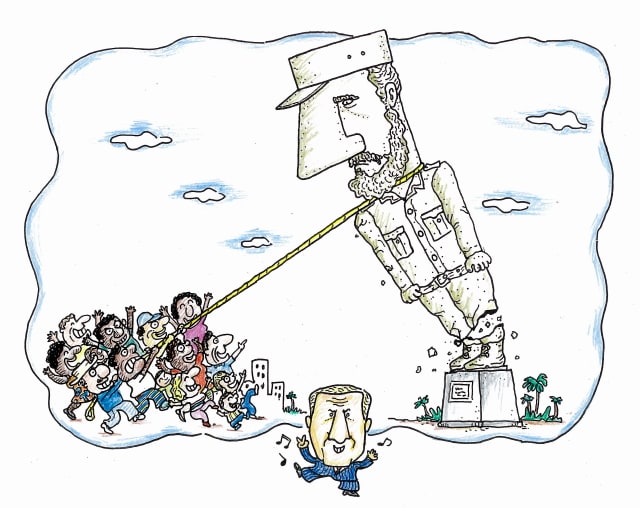

カストロが倒される日

【橋本勝さんのコメント】

イラク情勢はどんどん悪化,おまけにラテン・アメリカでは左派政権が次々と誕生し反米の勢いは強まるばかりと,ブッシュさんも頭が痛い。そんな中で朗報が,キューバのカストロ議長,重病のニュース。何しろケネディ,ジョンソン,ニクソン,フォード,カーター,レーガン,ブッシュ(パパ),クリントン,そしてブッシュとアメリカではこんなに多くの大統領が代わっている間,キューバのリーダーであり続けたカストロ。自由主義のアメリカの鼻先にある社会主義の国。武力侵攻にも,経済制裁にも,冷戦構造の崩壊にも耐え抜いたキューバに,最大のピンチである。

そんな今,ブッシュは夢を見た。あのレーニン像や,フセイン像にように,巨大なカストロ像が民衆によって引きずり倒されるのを……でも残念,キューバにはカストロ像など全くないことを,ブッシュさんはご存知なかったのだ。

【ヤメ蚊】

ブッシュのことだから,キューバってイラクの横にあるって思っているかも…

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

【橋本勝さんのコメント】

イラク情勢はどんどん悪化,おまけにラテン・アメリカでは左派政権が次々と誕生し反米の勢いは強まるばかりと,ブッシュさんも頭が痛い。そんな中で朗報が,キューバのカストロ議長,重病のニュース。何しろケネディ,ジョンソン,ニクソン,フォード,カーター,レーガン,ブッシュ(パパ),クリントン,そしてブッシュとアメリカではこんなに多くの大統領が代わっている間,キューバのリーダーであり続けたカストロ。自由主義のアメリカの鼻先にある社会主義の国。武力侵攻にも,経済制裁にも,冷戦構造の崩壊にも耐え抜いたキューバに,最大のピンチである。

そんな今,ブッシュは夢を見た。あのレーニン像や,フセイン像にように,巨大なカストロ像が民衆によって引きずり倒されるのを……でも残念,キューバにはカストロ像など全くないことを,ブッシュさんはご存知なかったのだ。

【ヤメ蚊】

ブッシュのことだから,キューバってイラクの横にあるって思っているかも…

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

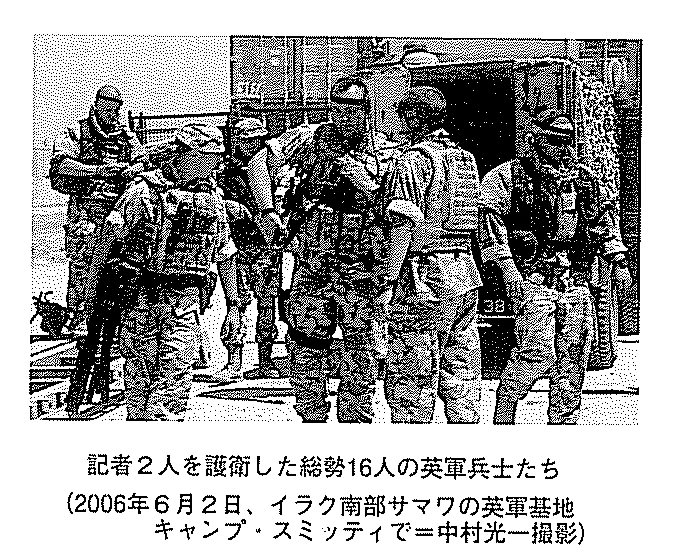

読売新聞飯塚恵子記者が英軍に同行してサマワ自衛隊を取材しようとして拒否されて(ここ←クリック)1年後,彼女は二度目のチャレンジをしていた。しかし,このチャレンジは,「官邸の高官」からの衛星電話で拒否された…。なぜ,このことを騒ぎ立てないのか?政府だけでなく,この事実を伝えなかったマスメディアに抗議の意味を込め,新聞研究8月号に掲載された記事を全文引用する。

■■引用開始■■

イラク取材記・再びサマワへ

報道拒んだ日本政府の閉鎖性

-イラク自衛隊活動に対する詳細な検証を

読売新聞社ロンドン支局 飯塚 恵子

五月三十日から六月八日まで、英軍の保護のもと、イラク南部を取材した。サマワで復興支援活動をする陸上自衛隊について、日、英両政府と調整のうえ、三日間の取材日程を組んでいたが、当日朝になって、日本の首相官邸の指示で中止になった。“危険地域”イラクでの二年半にわたる陸目の活動は、二〇〇四年四月以降、日本人記者による直接取材がないまま、六月二十日、撤収命令が出た。今回のイラク取材を振り返り、自衛隊の海外派遣と報道のあり方について考えた。

事前調整の経緯

「6月1日 15・00 サマワ宿営地到着。16・00 全般説明。16・30 夕食。17・30 入浴。19・00 取材。 2日 6・00起床。6・30朝食。8・30 取材。12・00 昼食。 13・00取材…」(取材メモより)

六月一,二日の両日、サマワの陸自衛宮地で進むはずだった滞在日程だ。すべて幻となった。

今回の奨軍に同行してのイラク入りは、当初から、陸目の取材が主眼だった。イラク第二の都市・バスラの英軍司令部基地を拠点に動きつつ、心は出発前からサマワに向かっていた。共に行動した本紙カメラマンの中村光一記者も同じだった。

イラクへは、昨年三月にも今回同様、英政府の協力を得て、南部の多国籍軍を統括する英軍に同行した。昨年は、サマワのあるムサンナ県から撤収するオランダ軍から英軍への治安権限移譲式典が取材のハイライトだった。

式典のあったキャンプ・スミッティは、川を隔て、陸目のサマワ宿営地の対岸にある。現場で、英軍に再三、陸目の取材を中し入れたが、「日本側の事情」で果たせなかった。

私はこの時、二回目の英軍同行のチャンスを狙おうと心に決めた。その際は日本政府に事前にきちんと陸目取材を申し込もうと考えた。

チャンスはほぼ一年後に訪れた。今年四月中旬、「実現しそうだ」という連絡が英政府から来たのだ。私は、英外務、国防両省に「今回はサマワで自衛隊を取材したい。自分で日本政府と折衝するので、サマワ行きを日程に組み込んでほしい」と要請した。

すぐに防衛庁幹部に連絡を取り、以下の二点をもとに、取材を申し入れた。

〈一,イラクへの自衛隊派遣は、日本の国際貢献のあり方、派遣の意義などをめぐって国民的な論議を呼び、国会でも広範に議論された。国際的にも注目されている。その活動ぶりが、日本人記者によって二年間も直接報じられないのは、不自然である。現地取材の機会があれば、認めるべきだ。

二、今回の取材は、英軍の完全保護のもとで行われる。現時点で、民間邦人が得られる最大限の警備と安全を、メディアとして確保したうえでの取材である。〉

イラクは危険だ。日本の外務省は邦人に「退避勧告」を出している。主要メディアの日本人記者も、〇四年四月、外務省に「速やかな退避」を求められ、サマワから一斉に引き揚げた。このため、今回の取材の実現は「安全確保」が最大のポイントだ、と私は考えていた。

防衛庁内では当初、困惑の声が多かった。昨年四月に計画した、防衛記者会(記者クラブ)のサマワ合同取材が首相官邸の意向で直前に中止になったことも背景にあった。だが、私は、自分たちが英軍の完全な保護下で行動することなどを繰り返し説明し、理解を求めた。

次第に「撤収前に一度、きちんとした報道があっていい」という支持の声が防衛庁・自衛隊内に広がった。支持は明確な指示に変わり、サマワの現場に届いたのだった。英軍と陸自が調整し、五月末、取材日程が固まった。

当日朝、一転不許可の通告

「サマワでは取材を受けない。一社の単独取材は認められない、ということだ」

六月一日午前五時過ぎ。サマワに向けて、バスラを出発する直前だった。約二十分間やりとりした衛星電話は切れた。相手は東京の首相官邸の高官。私が陸自取材のためにサマワに入ることを聞きつけて、連絡してきたのだ。

取材を認めない理由は、こうだった。

「あなたがロンドン特派員として、英軍に同行してイラクを取材するのは勝手だ。だが、サマワでの陸自取材は絶対にダメだ。他社も断っており、報道各社は横並びでないといけない」

私は「よその社は、ここまで安全を確保する努力をしたのか」と尋ねた。「それは関係ない」。最後に「安全が問題ではないのか』と念押しすると、答えは「その通り」だった。

直後に、防衛庁からも、全面的に方針が変わった、という電話が入った。

この急展開に、我々三人を引率するイクバル・ハミデュディン報道官(二十九歳、英海軍大尉)は、絶句した。

報道官は、我々二人の取材に当初から非常に協力的だった。「自衛隊は(サマワで)頑張っているのに、日本のメディアは滅多に来ないからね」と話した。

「フランスやドイツなど、政府がイラクに兵を出していない国のメディアも、英軍に警備を頼る形でイラクを取材している。日本も似たようなものだろう」

実際、今回の取材グループは、我々二人に加え、フランス国営テレビのマガリ・フォレスティエ記者とカメラマンのサラ・アクラピ記者、それにオランダ有力紙「NRCハンデルスプラット」のフローリス・uストラーテン記者の計五人だった。両国からは現在、イラクへの部隊派遣はない。

陸自取材について報道官は、この三人のプログラムとは別に、日程を組んでくれた。

サマワまでは、バスラから北西に片道約三百五十キロ。我々二人の警護のために、総勢十六人の英兵が同行し、装甲車三台、防弾仕様四駆車一台でのコンボイが組まれた。昨年三月のサマワ取材では、記者三人に対し、警護兵は四人だった。大幅な警備強化は、イラク南部の治安悪化を反映していた。

兵士らは、気温がセ氏四九度に達する中、装甲車の天井からヘルメットの頭を出し、四六時中銃を構えて四方を警戒し続けた。休憩を入れて片道計七時間。途中、装甲車のラジエーターの冷却水が沸騰し、修理する一幕もあった。

警備に関しては、防衛庁との事前調整で最後に 一つ、注文がついた。「英軍の保護下での取材」のため、陸自宿営地での我々の宿泊も「英兵の同伴が条件」とのことだった。そこまで英軍が便宜を図ってくれるか不安だったが、報道官は「わかった。自衛隊の取材が難しいことは聞いている」と上司の許可を取ってくれた。

このようにして、我々二人のサマワ行きは、警備計画がすでに動き出していたこともあり、事態の急変を受けても決行されることになった。サマワでは、陸自衛僻地の目と鼻の先にあるキャンプ・スミッティに宿泊地が変更された。

国際基準から外れた対応

六月二日夜、バスラの英軍基地に戻ると、我々の自衛隊取材が「失敗」した話は、各所に広まっていた。

基地内には、下士官向けの半ば野外のパブと、将校専用のラウンジパブがある。ロンドンのパブのビールは生ぬるいが、ここのはどれもキンキンに冷えている。一人一日五百ミリリットルのカン二本までの制限があるが、これが日々の楽しみ、と話す兵士は多かった。

夜、その半野外パブに行くと、居合わせた多国籍軍の各幹部や各国の記者に質問攻めにあった。

英陸軍高官は「部隊は普通、本国に活動の様子を報道されたいものだ。それが士気高揚につながり、国益にも資する。理解できない」と憤った。この高官は,日本の憲法と自衛隊の海外派遣の微妙な関係なども頭に入っていた。

イタリア軍の大尉は「日本軍は、何か報道されるとまずいことでもしているのか」と半ば冗談で我々を慰めた。

バグダッドから来ていた米星条旗新聞の記者は「単独取材のどこがいけないのか。危険地帯では、すべての新聞、テレビがそろう取材など、そもそも実現しないだろう」と話した。

オランダのストラーテン記者は「この事件は記事にした方がいい。国民も怒るはずだ」と私に勧めた。ハミデュディン報道官は「自衛隊はナゾだらけだ」とうなずいた。

後日談だが、ストラーテン記者からは、六月二十日に陸自に撤収命令が出た際、「自衛隊の特異性がよくわかるので、見聞きしたことをそのまま自分の新聞に書く」と連絡があった。

ブレア英政権は、イラク駐留英軍の活動PRに熱心で、外国人記者にも積極的に門戸を開く。イラク戦争後の約三年間で、延べ百五十人の外国人記者を現地に受け入れた。

我々がバスラ入りした五月三十一日、イラクのマリキ首相が現地に非常事態宣言を発令し、英メディアからも英軍同行への申込みが殺到した。報道官らは「危険のため、記者の警備が大がかりになった。円滑な取材日程を組むのも難しい」とこぼしていた。だが、英首相官邸は「今後もなるべく報道陣を受け入れるように」と指示を出しているという。

同行取材には限界もある。今回の取材は、英外務、国防両省の合同プログラムで、警護や旅費、食費などはすべて英政府負担だ。その代わり、取材相手や日程は、こちら側の要望を募りつつ、英軍が最終的に決める。

地元のイラク人に、軍が雇うアラビア語通訳を通して話を聞く時は、報道官がいつも脇にいた。イラク人は、英軍の批判めいた内容はほとんど話さなかった。このため、英軍に対する地元感情が実際はどうなのか、つかみかねた。

「HPで十分」という政府認識との差

制約もある同行取材だが、イラクの現場を体感する貴重な機会であることに変わりはない。

サマワでは、キャンプ・ スミッティの英軍広報が声をかけ、集まってきた通訳や英語教師ら地元住民約十人に話を聞いた。一斉に噴出したのは、陸自への不満だった。

「停電続きで、昨晩も一晩中、暑くて眠れなかった。冷蔵庫も使えない」「学校や橋も大事だが、電力はもっと大事だ。県外の親類から『ソニーやトヨタの日本が来て良かったね』 と言われるが、何も変わらない」「自衛隊はもっとサマワの町に自分で来て、地元の要望を直接開いてほしい」-

意外だった。陸自の復興支援活動は、イラク政府や地元住民のみならず、米英両政府や諸外国から高い評価を受けたと聞いている。実際、水の供給や医療・教育指導、道路や橋の補修など,サマワの生活基盤の改善に貢献したのは間違いないのだろう。

それだけに、厳しい自衛隊批判が続いたことに面食らった。英側が意図的に一握りの不満分子を集めたのでは、と一瞬疑ったほどだ。が、英軍広報も思わぬ展開に戸惑っていた。

前述の首相官邸高官は「自衛隊の活動については、ホームページなどで情報提供している」と主張した。だが、メディアが部隊の現場取材を怠り、チェック機能を果たせなくなれば、現代の「大本営発表」になってしまう。

サマワ住民の批判は、妥当なのか。熱気が体中にまとわりつく、日本ではあり得ない暑さを体験すれば、「電力」の検証にも手応えが生まれるだろう。自衛隊の次の海外派遣への課題も、具体的に指摘できるのではないか。

六月二十日の撤収命令後、額賀福志郎防衛長官が行った記者会見では、数々の活動実績の中で「電力」は触れられていなかった。

撤収命令が出てすぐ、新たな事態が起きた。

日本政府が六月二十七日、イラクへの英軍同行取材に日本の報道機関の記者を受け入れないよう、英外務省に申し入れたのだ。

在英日本大使館によると、申し入れの理由は、「退避勧告が出ているイラクに日本人記者が入るべきでない」というものだった。

七月十三日には、陸自が活動したムサンナ県の治安権限が英側からイラクに移譲された。権限移譲を広くPRしたい英政府は、内外の報道機関を対象に、新たな英軍同行取材の実施を検討していた。英外務省によると、日本からも数社の申込みがあった。

だが、日本政府の申し入れを受け、同省は六月二十八日、そのすべてを却下した。

同省担当者は「極めて異例な措置だが、日本政府から正式要請が来れば、配慮せざるを得ない」と、不快感をにじませた。

「我々も、一般国民にはイラクに入国しないよう求めているが、『記者は別扱い』だ。日本政府は『記者は一般人扱い』らしいが、他国では考えられない」

別の担当者は「日本の要請は疑問だ。取材妨害ではないか。報道各社で連携し、日本政府に抗議した方が良いのでは」と私に言った。

健全な報道に門戸を開け

イラクでの復興支援活動は、自衛隊が国連平和維持活動(PKO)や災害救援以外の目的を掲げ、外国の領土で活動した初のケースだ。自衛隊の活動範囲を新たに広げた節目として、小泉内閣は歴史に刻まれる。だが、そのためには、活動の詳細な検証と総括が不可欠だ。

日本の憲法の制約のもとで、自衛隊が海外で活動する、という特殊事情は、国際的にかなり認知されてきた。だが、それに便乗し、報道対応も国際基準から外れていい、ということにはならない。成果を身内で称賛するだけでなく、健全な報道に門戸を開くべきだ。

我々のサマワ取材をめぐり、特に気になったのは、「単独取材は認めない」という首相官邸の主張だ。英国の担当者をはじめ、これには関係者全員が疑問を呈した。

複数の日本政府関係者は、この取材規制について、「『.小泉首相の九月退陣前に、万一のことがイラク絡みで起きると面倒だ』と考える首相周辺の思惑が働いている」と証言する。そうした政局絡みの対応だとすれば、自衛隊にとっては不幸なことだ。

イラクのような本当の“危険地域”で自衛隊が活動する場合、報道対応がどうあるべきか、安全確保とのバランスを考えながら、日本政府と報道機関の双方がていねいに検証し、互いに話し合う必要がある。

(いいづか・けいこ)

■■引用終了■■

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

■■引用開始■■

イラク取材記・再びサマワへ

報道拒んだ日本政府の閉鎖性

-イラク自衛隊活動に対する詳細な検証を

読売新聞社ロンドン支局 飯塚 恵子

五月三十日から六月八日まで、英軍の保護のもと、イラク南部を取材した。サマワで復興支援活動をする陸上自衛隊について、日、英両政府と調整のうえ、三日間の取材日程を組んでいたが、当日朝になって、日本の首相官邸の指示で中止になった。“危険地域”イラクでの二年半にわたる陸目の活動は、二〇〇四年四月以降、日本人記者による直接取材がないまま、六月二十日、撤収命令が出た。今回のイラク取材を振り返り、自衛隊の海外派遣と報道のあり方について考えた。

事前調整の経緯

「6月1日 15・00 サマワ宿営地到着。16・00 全般説明。16・30 夕食。17・30 入浴。19・00 取材。 2日 6・00起床。6・30朝食。8・30 取材。12・00 昼食。 13・00取材…」(取材メモより)

六月一,二日の両日、サマワの陸自衛宮地で進むはずだった滞在日程だ。すべて幻となった。

今回の奨軍に同行してのイラク入りは、当初から、陸目の取材が主眼だった。イラク第二の都市・バスラの英軍司令部基地を拠点に動きつつ、心は出発前からサマワに向かっていた。共に行動した本紙カメラマンの中村光一記者も同じだった。

イラクへは、昨年三月にも今回同様、英政府の協力を得て、南部の多国籍軍を統括する英軍に同行した。昨年は、サマワのあるムサンナ県から撤収するオランダ軍から英軍への治安権限移譲式典が取材のハイライトだった。

式典のあったキャンプ・スミッティは、川を隔て、陸目のサマワ宿営地の対岸にある。現場で、英軍に再三、陸目の取材を中し入れたが、「日本側の事情」で果たせなかった。

私はこの時、二回目の英軍同行のチャンスを狙おうと心に決めた。その際は日本政府に事前にきちんと陸目取材を申し込もうと考えた。

チャンスはほぼ一年後に訪れた。今年四月中旬、「実現しそうだ」という連絡が英政府から来たのだ。私は、英外務、国防両省に「今回はサマワで自衛隊を取材したい。自分で日本政府と折衝するので、サマワ行きを日程に組み込んでほしい」と要請した。

すぐに防衛庁幹部に連絡を取り、以下の二点をもとに、取材を申し入れた。

〈一,イラクへの自衛隊派遣は、日本の国際貢献のあり方、派遣の意義などをめぐって国民的な論議を呼び、国会でも広範に議論された。国際的にも注目されている。その活動ぶりが、日本人記者によって二年間も直接報じられないのは、不自然である。現地取材の機会があれば、認めるべきだ。

二、今回の取材は、英軍の完全保護のもとで行われる。現時点で、民間邦人が得られる最大限の警備と安全を、メディアとして確保したうえでの取材である。〉

イラクは危険だ。日本の外務省は邦人に「退避勧告」を出している。主要メディアの日本人記者も、〇四年四月、外務省に「速やかな退避」を求められ、サマワから一斉に引き揚げた。このため、今回の取材の実現は「安全確保」が最大のポイントだ、と私は考えていた。

防衛庁内では当初、困惑の声が多かった。昨年四月に計画した、防衛記者会(記者クラブ)のサマワ合同取材が首相官邸の意向で直前に中止になったことも背景にあった。だが、私は、自分たちが英軍の完全な保護下で行動することなどを繰り返し説明し、理解を求めた。

次第に「撤収前に一度、きちんとした報道があっていい」という支持の声が防衛庁・自衛隊内に広がった。支持は明確な指示に変わり、サマワの現場に届いたのだった。英軍と陸自が調整し、五月末、取材日程が固まった。

当日朝、一転不許可の通告

「サマワでは取材を受けない。一社の単独取材は認められない、ということだ」

六月一日午前五時過ぎ。サマワに向けて、バスラを出発する直前だった。約二十分間やりとりした衛星電話は切れた。相手は東京の首相官邸の高官。私が陸自取材のためにサマワに入ることを聞きつけて、連絡してきたのだ。

取材を認めない理由は、こうだった。

「あなたがロンドン特派員として、英軍に同行してイラクを取材するのは勝手だ。だが、サマワでの陸自取材は絶対にダメだ。他社も断っており、報道各社は横並びでないといけない」

私は「よその社は、ここまで安全を確保する努力をしたのか」と尋ねた。「それは関係ない」。最後に「安全が問題ではないのか』と念押しすると、答えは「その通り」だった。

直後に、防衛庁からも、全面的に方針が変わった、という電話が入った。

この急展開に、我々三人を引率するイクバル・ハミデュディン報道官(二十九歳、英海軍大尉)は、絶句した。

報道官は、我々二人の取材に当初から非常に協力的だった。「自衛隊は(サマワで)頑張っているのに、日本のメディアは滅多に来ないからね」と話した。

「フランスやドイツなど、政府がイラクに兵を出していない国のメディアも、英軍に警備を頼る形でイラクを取材している。日本も似たようなものだろう」

実際、今回の取材グループは、我々二人に加え、フランス国営テレビのマガリ・フォレスティエ記者とカメラマンのサラ・アクラピ記者、それにオランダ有力紙「NRCハンデルスプラット」のフローリス・uストラーテン記者の計五人だった。両国からは現在、イラクへの部隊派遣はない。

陸自取材について報道官は、この三人のプログラムとは別に、日程を組んでくれた。

サマワまでは、バスラから北西に片道約三百五十キロ。我々二人の警護のために、総勢十六人の英兵が同行し、装甲車三台、防弾仕様四駆車一台でのコンボイが組まれた。昨年三月のサマワ取材では、記者三人に対し、警護兵は四人だった。大幅な警備強化は、イラク南部の治安悪化を反映していた。

兵士らは、気温がセ氏四九度に達する中、装甲車の天井からヘルメットの頭を出し、四六時中銃を構えて四方を警戒し続けた。休憩を入れて片道計七時間。途中、装甲車のラジエーターの冷却水が沸騰し、修理する一幕もあった。

警備に関しては、防衛庁との事前調整で最後に 一つ、注文がついた。「英軍の保護下での取材」のため、陸自宿営地での我々の宿泊も「英兵の同伴が条件」とのことだった。そこまで英軍が便宜を図ってくれるか不安だったが、報道官は「わかった。自衛隊の取材が難しいことは聞いている」と上司の許可を取ってくれた。

このようにして、我々二人のサマワ行きは、警備計画がすでに動き出していたこともあり、事態の急変を受けても決行されることになった。サマワでは、陸自衛僻地の目と鼻の先にあるキャンプ・スミッティに宿泊地が変更された。

国際基準から外れた対応

六月二日夜、バスラの英軍基地に戻ると、我々の自衛隊取材が「失敗」した話は、各所に広まっていた。

基地内には、下士官向けの半ば野外のパブと、将校専用のラウンジパブがある。ロンドンのパブのビールは生ぬるいが、ここのはどれもキンキンに冷えている。一人一日五百ミリリットルのカン二本までの制限があるが、これが日々の楽しみ、と話す兵士は多かった。

夜、その半野外パブに行くと、居合わせた多国籍軍の各幹部や各国の記者に質問攻めにあった。

英陸軍高官は「部隊は普通、本国に活動の様子を報道されたいものだ。それが士気高揚につながり、国益にも資する。理解できない」と憤った。この高官は,日本の憲法と自衛隊の海外派遣の微妙な関係なども頭に入っていた。

イタリア軍の大尉は「日本軍は、何か報道されるとまずいことでもしているのか」と半ば冗談で我々を慰めた。

バグダッドから来ていた米星条旗新聞の記者は「単独取材のどこがいけないのか。危険地帯では、すべての新聞、テレビがそろう取材など、そもそも実現しないだろう」と話した。

オランダのストラーテン記者は「この事件は記事にした方がいい。国民も怒るはずだ」と私に勧めた。ハミデュディン報道官は「自衛隊はナゾだらけだ」とうなずいた。

後日談だが、ストラーテン記者からは、六月二十日に陸自に撤収命令が出た際、「自衛隊の特異性がよくわかるので、見聞きしたことをそのまま自分の新聞に書く」と連絡があった。

ブレア英政権は、イラク駐留英軍の活動PRに熱心で、外国人記者にも積極的に門戸を開く。イラク戦争後の約三年間で、延べ百五十人の外国人記者を現地に受け入れた。

我々がバスラ入りした五月三十一日、イラクのマリキ首相が現地に非常事態宣言を発令し、英メディアからも英軍同行への申込みが殺到した。報道官らは「危険のため、記者の警備が大がかりになった。円滑な取材日程を組むのも難しい」とこぼしていた。だが、英首相官邸は「今後もなるべく報道陣を受け入れるように」と指示を出しているという。

同行取材には限界もある。今回の取材は、英外務、国防両省の合同プログラムで、警護や旅費、食費などはすべて英政府負担だ。その代わり、取材相手や日程は、こちら側の要望を募りつつ、英軍が最終的に決める。

地元のイラク人に、軍が雇うアラビア語通訳を通して話を聞く時は、報道官がいつも脇にいた。イラク人は、英軍の批判めいた内容はほとんど話さなかった。このため、英軍に対する地元感情が実際はどうなのか、つかみかねた。

「HPで十分」という政府認識との差

制約もある同行取材だが、イラクの現場を体感する貴重な機会であることに変わりはない。

サマワでは、キャンプ・ スミッティの英軍広報が声をかけ、集まってきた通訳や英語教師ら地元住民約十人に話を聞いた。一斉に噴出したのは、陸自への不満だった。

「停電続きで、昨晩も一晩中、暑くて眠れなかった。冷蔵庫も使えない」「学校や橋も大事だが、電力はもっと大事だ。県外の親類から『ソニーやトヨタの日本が来て良かったね』 と言われるが、何も変わらない」「自衛隊はもっとサマワの町に自分で来て、地元の要望を直接開いてほしい」-

意外だった。陸自の復興支援活動は、イラク政府や地元住民のみならず、米英両政府や諸外国から高い評価を受けたと聞いている。実際、水の供給や医療・教育指導、道路や橋の補修など,サマワの生活基盤の改善に貢献したのは間違いないのだろう。

それだけに、厳しい自衛隊批判が続いたことに面食らった。英側が意図的に一握りの不満分子を集めたのでは、と一瞬疑ったほどだ。が、英軍広報も思わぬ展開に戸惑っていた。

前述の首相官邸高官は「自衛隊の活動については、ホームページなどで情報提供している」と主張した。だが、メディアが部隊の現場取材を怠り、チェック機能を果たせなくなれば、現代の「大本営発表」になってしまう。

サマワ住民の批判は、妥当なのか。熱気が体中にまとわりつく、日本ではあり得ない暑さを体験すれば、「電力」の検証にも手応えが生まれるだろう。自衛隊の次の海外派遣への課題も、具体的に指摘できるのではないか。

六月二十日の撤収命令後、額賀福志郎防衛長官が行った記者会見では、数々の活動実績の中で「電力」は触れられていなかった。

撤収命令が出てすぐ、新たな事態が起きた。

日本政府が六月二十七日、イラクへの英軍同行取材に日本の報道機関の記者を受け入れないよう、英外務省に申し入れたのだ。

在英日本大使館によると、申し入れの理由は、「退避勧告が出ているイラクに日本人記者が入るべきでない」というものだった。

七月十三日には、陸自が活動したムサンナ県の治安権限が英側からイラクに移譲された。権限移譲を広くPRしたい英政府は、内外の報道機関を対象に、新たな英軍同行取材の実施を検討していた。英外務省によると、日本からも数社の申込みがあった。

だが、日本政府の申し入れを受け、同省は六月二十八日、そのすべてを却下した。

同省担当者は「極めて異例な措置だが、日本政府から正式要請が来れば、配慮せざるを得ない」と、不快感をにじませた。

「我々も、一般国民にはイラクに入国しないよう求めているが、『記者は別扱い』だ。日本政府は『記者は一般人扱い』らしいが、他国では考えられない」

別の担当者は「日本の要請は疑問だ。取材妨害ではないか。報道各社で連携し、日本政府に抗議した方が良いのでは」と私に言った。

健全な報道に門戸を開け

イラクでの復興支援活動は、自衛隊が国連平和維持活動(PKO)や災害救援以外の目的を掲げ、外国の領土で活動した初のケースだ。自衛隊の活動範囲を新たに広げた節目として、小泉内閣は歴史に刻まれる。だが、そのためには、活動の詳細な検証と総括が不可欠だ。

日本の憲法の制約のもとで、自衛隊が海外で活動する、という特殊事情は、国際的にかなり認知されてきた。だが、それに便乗し、報道対応も国際基準から外れていい、ということにはならない。成果を身内で称賛するだけでなく、健全な報道に門戸を開くべきだ。

我々のサマワ取材をめぐり、特に気になったのは、「単独取材は認めない」という首相官邸の主張だ。英国の担当者をはじめ、これには関係者全員が疑問を呈した。

複数の日本政府関係者は、この取材規制について、「『.小泉首相の九月退陣前に、万一のことがイラク絡みで起きると面倒だ』と考える首相周辺の思惑が働いている」と証言する。そうした政局絡みの対応だとすれば、自衛隊にとっては不幸なことだ。

イラクのような本当の“危険地域”で自衛隊が活動する場合、報道対応がどうあるべきか、安全確保とのバランスを考えながら、日本政府と報道機関の双方がていねいに検証し、互いに話し合う必要がある。

(いいづか・けいこ)

■■引用終了■■

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

1956年(昭和31年)12月、自由民主党第2代総裁に当選、内閣総理大臣に就任した石橋湛山が「靖国神社廃止の議 難きを忍んで敢て提言す」というタイトルで,以下のような社論を昭和20年10月27日号東洋経済新報に掲載している(阿修羅←クリック)。

■■引用開始■■

甚だ申し難い事である。時勢に対し余りに神経過敏なりとも、或は忘恩とも不義とも受取られるかも知れぬ。併し記者は深く諸般の事情を考え敢て此の提議を行うことを決意した。謹んで靖国神杜を廃止し奉れと云うそれである。

靖国神社は、言うまでもなく明治維新以来軍国の事に従い戦没せる英霊を主なる祭神とし、其の祭典には従来陛下親しく参拝の礼を尽させ賜う程、我が国に取っては大切な神社であった。併し今や我が国は国民周知の如き状態に陥り、靖国神杜の祭典も、果して将来これまでの如く儀礼を尽して営み得るや否や、疑わざるを得ざるに至った。殊に大東亜戦争の戦没将兵を永く護国の英雄として崇敬し、其の武功を讃える事は我が国の国際的立場に於て許さるべきや否や。のみならず大東亜戦争の戦没者中には、未だ靖国神杜に祭られざる者が多数にある。之れを今後従来の如くに一々調査して鄭重に祭るには、二年或は三年は日子を要し、年何回かの盛んな祭典を行わねばなるまいが、果してそれは可能であろうか。啻に有形的のみでなく、亦精神的武装解除をなすべしと要求する連合国が、何と之れを見るであろうか。万一にも連合国から干渉を受け、祭礼を中止しなければならぬが如き事態を発生したら、卸て戦没者に屈辱を与え、国家の蒙る不面目と不利益とは莫大であろう。

又右の如き国際的考慮は別にしても、靖国神杜は存続すべきものなりや否や。前述の如く、靖国神杜の主なる祭神は明治維新以来の戦没者にて、殊に其の大多数は日清、日露両戦役及び今回の大東亜戦争の従軍者である。然るに今、其の大東亜戦争は万代に拭う能わざる汚辱の戦争として、国家を殆ど亡国の危機に導き、日清、日露両戦役の戦果も亦全く一物も残さず滅失したのである。遺憾ながら其等の戦争に身命を捧げた人々に対しても、之れを祭って最早「靖国」とは称し難きに至った。とすれば、今後此の神社が存続する場合、後代の我が国民は如何なる感想を抱いて、其の前に立つであろう。ただ屈辱と怨恨との記念として永く陰惨の跡を留むるのではないか。若しそうとすれば、之れは我が国家の将来の為めに計りて、断じて歓迎すべき事でない。

言うまでもなく我が国民は、今回の戦争が何うして斯かる悲惨の結果をもたらせるかを飽まで深く掘り下げて検討し、其の経験を生かさなければならない。併しそれには何時までも怨みを此の戦争に抱くが如き心懸けでは駄目だ。そんな狭い考えでは、恐らく此の戦争に敗けた真因をも明かにするを得ず、更生日本を建設することはむずかしい。我々は茲で全く心を新にし、真に無武装の平和日本を実現すると共に、引いては其の功徳を世界に及ぼすの大悲願を立てるを要する。それには此の際国民に永く怨みを残すが如き記念物は仮令如何に大切のものと錐も、之れを一掃し去ることが必要であろう。記者は戦没者の遺族の心情を察し、或は戦没者自身の立場に於て考えても、斯かる怨みを蔵する神として祭られることは決して望む所でないと判断する。

以上に関連して、茲に一言付加して置きたいのは、既に国家が戦没者をさえも之れを祭らず、或は祭り得ない場合に於て、生者が勿論安閑として過し得るわけはないと云うことである。首相宮殿下の説かれた如く、此の戦争は国民全体の責任である。併し亦世に既に論議の存する如く、国民等しく罪ありとするも、其の中には自ずから軽重の差が無ければならぬ。少なくも満州事変以来事官民の指導的責任の住地に居った者は、其の内心は何うあったにしても重罪人たることを免れない。然るに其等の者が、依然政府の重要の住地を占め或は官民中に指導者顔して平然たる如き事は、仮令連合国の干渉なきも、許し難い。靖国神社の廃止は決して単に神社の廃止に終るべきことではない。

■■引用終了■■

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

■■引用開始■■

甚だ申し難い事である。時勢に対し余りに神経過敏なりとも、或は忘恩とも不義とも受取られるかも知れぬ。併し記者は深く諸般の事情を考え敢て此の提議を行うことを決意した。謹んで靖国神杜を廃止し奉れと云うそれである。

靖国神社は、言うまでもなく明治維新以来軍国の事に従い戦没せる英霊を主なる祭神とし、其の祭典には従来陛下親しく参拝の礼を尽させ賜う程、我が国に取っては大切な神社であった。併し今や我が国は国民周知の如き状態に陥り、靖国神杜の祭典も、果して将来これまでの如く儀礼を尽して営み得るや否や、疑わざるを得ざるに至った。殊に大東亜戦争の戦没将兵を永く護国の英雄として崇敬し、其の武功を讃える事は我が国の国際的立場に於て許さるべきや否や。のみならず大東亜戦争の戦没者中には、未だ靖国神杜に祭られざる者が多数にある。之れを今後従来の如くに一々調査して鄭重に祭るには、二年或は三年は日子を要し、年何回かの盛んな祭典を行わねばなるまいが、果してそれは可能であろうか。啻に有形的のみでなく、亦精神的武装解除をなすべしと要求する連合国が、何と之れを見るであろうか。万一にも連合国から干渉を受け、祭礼を中止しなければならぬが如き事態を発生したら、卸て戦没者に屈辱を与え、国家の蒙る不面目と不利益とは莫大であろう。

又右の如き国際的考慮は別にしても、靖国神杜は存続すべきものなりや否や。前述の如く、靖国神杜の主なる祭神は明治維新以来の戦没者にて、殊に其の大多数は日清、日露両戦役及び今回の大東亜戦争の従軍者である。然るに今、其の大東亜戦争は万代に拭う能わざる汚辱の戦争として、国家を殆ど亡国の危機に導き、日清、日露両戦役の戦果も亦全く一物も残さず滅失したのである。遺憾ながら其等の戦争に身命を捧げた人々に対しても、之れを祭って最早「靖国」とは称し難きに至った。とすれば、今後此の神社が存続する場合、後代の我が国民は如何なる感想を抱いて、其の前に立つであろう。ただ屈辱と怨恨との記念として永く陰惨の跡を留むるのではないか。若しそうとすれば、之れは我が国家の将来の為めに計りて、断じて歓迎すべき事でない。

言うまでもなく我が国民は、今回の戦争が何うして斯かる悲惨の結果をもたらせるかを飽まで深く掘り下げて検討し、其の経験を生かさなければならない。併しそれには何時までも怨みを此の戦争に抱くが如き心懸けでは駄目だ。そんな狭い考えでは、恐らく此の戦争に敗けた真因をも明かにするを得ず、更生日本を建設することはむずかしい。我々は茲で全く心を新にし、真に無武装の平和日本を実現すると共に、引いては其の功徳を世界に及ぼすの大悲願を立てるを要する。それには此の際国民に永く怨みを残すが如き記念物は仮令如何に大切のものと錐も、之れを一掃し去ることが必要であろう。記者は戦没者の遺族の心情を察し、或は戦没者自身の立場に於て考えても、斯かる怨みを蔵する神として祭られることは決して望む所でないと判断する。

以上に関連して、茲に一言付加して置きたいのは、既に国家が戦没者をさえも之れを祭らず、或は祭り得ない場合に於て、生者が勿論安閑として過し得るわけはないと云うことである。首相宮殿下の説かれた如く、此の戦争は国民全体の責任である。併し亦世に既に論議の存する如く、国民等しく罪ありとするも、其の中には自ずから軽重の差が無ければならぬ。少なくも満州事変以来事官民の指導的責任の住地に居った者は、其の内心は何うあったにしても重罪人たることを免れない。然るに其等の者が、依然政府の重要の住地を占め或は官民中に指導者顔して平然たる如き事は、仮令連合国の干渉なきも、許し難い。靖国神社の廃止は決して単に神社の廃止に終るべきことではない。

■■引用終了■■

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

国選弁護人について,法テラスが名簿管理する問題(ここ,ここ参照←クリック)で,8月28日発行の日弁連速報に,契約した弁護士の声が匿名で掲載されている。いわく,「確かに,法務省所管の法テラスが国選弁護人業務を行うことについて,弁護活動の独立性に【ママ】危惧する声がある。法テラスの監督下では,自分は国選弁護を行わないと拒絶する人もいる。

私は,法テラスが弁護活動に介入してくることはない,そのようなことがない仕組みができたと評価しているが【ヤメ蚊:名簿管理すらできないのになぜ評価できるのでしょうか?】,それでも,万々が一,法テラスが私の弁護活動に介入し独立性を侵害しようと試みてきても【ヤメ蚊:個別の行為に介入することよりも大変な問題があるでしょう。分からない振りをしているのでしょうか,本当に分かっていないのでしょうか…】,少なくとも,その1件については,独立性を断固維持し,当該被疑者・被告人の利益を最大限に守る弁護活動をする覚悟である【ヤメ蚊:それでは,先日の安田弁護士が世間から批判されることを認識しつつ,被告人のためにとった行動も評価するんでしょうね。弁護士会で彼をバックアップするんでしょうね】。

その後に契約を解除されようと【ヤメ蚊:国選弁護は弁護士としての当然の義務だから行うのだから,解除されることは義務を免れることになるだけであり,何ら制裁にはならない。そんなに力を入れて言うことではないのではないでしょうか】,いかなる措置を受けようと【ヤメ蚊:ほぉ~。懲戒請求でも,ですね?その言葉を忘れないで下さい】,とにかく,目の前にいる被疑者・被告人の利益は守る!これは弁護士としての基本である【ヤメ蚊:目の前にいない者の不利益には目をつむるのですか?反対派が気にしているのはその点です】。

法テラスの監督下では国選弁護ができない,という反対論者は,法テラスが介入してきたときにそれに屈してしまう臆病者に過ぎない【ヤメ蚊:本気で言っているのか?権力と闘ってきたからこそ,問題の根深さに気づいているつもりです。そもそも賛成論者は,システムを改善するためにいかなる活動をしたのでしょうか?体を張って改善しようとしたのでしょうか?与えられたシステムだから仕方がないとしっぽを振って受け入れているだけではないのでしょうか!】。

真に被疑者・被告人の利益を擁護する弁護士は,法テラスのからの監督を恐れず,あえて法テラスの下で国選弁護を担当し,法テラスの介入をはねのけることに存在価値がある【ヤメ蚊:法テラスが,あの被疑者は否認しているから息のかかった弁護士を派遣して(虚偽の)自白を強要しよう,って考えたときに,あなたはどうやってその不当な派遣を止めるのですか?反対派はそういうことを問題にしているのです。そのような不当な派遣を止めるには,システムを変えるしかないのです】。

私はそのような弁護士になりたいので,法テラスと契約しました【契約した以上は顧問会社との会食なんかを優先しないで,真面目に弁護活動に取り組んでくださいね】。」。

もう少し,説得力のあるコメントはなかったのでしょうか…。ないでしょうねぇ。無理なことを押しつけようとしているんだから…。

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

私は,法テラスが弁護活動に介入してくることはない,そのようなことがない仕組みができたと評価しているが【ヤメ蚊:名簿管理すらできないのになぜ評価できるのでしょうか?】,それでも,万々が一,法テラスが私の弁護活動に介入し独立性を侵害しようと試みてきても【ヤメ蚊:個別の行為に介入することよりも大変な問題があるでしょう。分からない振りをしているのでしょうか,本当に分かっていないのでしょうか…】,少なくとも,その1件については,独立性を断固維持し,当該被疑者・被告人の利益を最大限に守る弁護活動をする覚悟である【ヤメ蚊:それでは,先日の安田弁護士が世間から批判されることを認識しつつ,被告人のためにとった行動も評価するんでしょうね。弁護士会で彼をバックアップするんでしょうね】。

その後に契約を解除されようと【ヤメ蚊:国選弁護は弁護士としての当然の義務だから行うのだから,解除されることは義務を免れることになるだけであり,何ら制裁にはならない。そんなに力を入れて言うことではないのではないでしょうか】,いかなる措置を受けようと【ヤメ蚊:ほぉ~。懲戒請求でも,ですね?その言葉を忘れないで下さい】,とにかく,目の前にいる被疑者・被告人の利益は守る!これは弁護士としての基本である【ヤメ蚊:目の前にいない者の不利益には目をつむるのですか?反対派が気にしているのはその点です】。

法テラスの監督下では国選弁護ができない,という反対論者は,法テラスが介入してきたときにそれに屈してしまう臆病者に過ぎない【ヤメ蚊:本気で言っているのか?権力と闘ってきたからこそ,問題の根深さに気づいているつもりです。そもそも賛成論者は,システムを改善するためにいかなる活動をしたのでしょうか?体を張って改善しようとしたのでしょうか?与えられたシステムだから仕方がないとしっぽを振って受け入れているだけではないのでしょうか!】。

真に被疑者・被告人の利益を擁護する弁護士は,法テラスのからの監督を恐れず,あえて法テラスの下で国選弁護を担当し,法テラスの介入をはねのけることに存在価値がある【ヤメ蚊:法テラスが,あの被疑者は否認しているから息のかかった弁護士を派遣して(虚偽の)自白を強要しよう,って考えたときに,あなたはどうやってその不当な派遣を止めるのですか?反対派はそういうことを問題にしているのです。そのような不当な派遣を止めるには,システムを変えるしかないのです】。

私はそのような弁護士になりたいので,法テラスと契約しました【契約した以上は顧問会社との会食なんかを優先しないで,真面目に弁護活動に取り組んでくださいね】。」。

もう少し,説得力のあるコメントはなかったのでしょうか…。ないでしょうねぇ。無理なことを押しつけようとしているんだから…。

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

今日,東京地裁から出て行くときに袈裟を着た男性とほぼ同時にドアをくぐった。その男性は,門の前で立ち並ぶ多くの人の前でガッツポーズを見せた。【東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告の住職荒川庸生(ようせい)さん(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した】(朝日)直後のシーンだった。

報道陣用に配布された判決を見たが,普通のことを普通に判断した,ある意味画期的な判決だ。

大島隆明裁判長は,

「居住者の抱く不安感や不快感を根拠に,本件における被告人の立入行為が直ちに社会通念上容認されざる行為に当たるといいい得るかとなると,集合住宅の共用部分に部外者が立ち入る行為はその目的を問わず差し控えるべきであるとの考え方が強くなってきたのはさほど古いことではなく,このような考え方が一般化,規範化しているか否かはなお慎重に検討する必要がある。」としたうえ,

【▽このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もない▽40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはない――と指摘。「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べ】(上記朝日),

「現時点でのプライバシーの意識や防犯意識の高揚を前提とすれば,本件のようにビラ配布の目的だけであれば集合郵便受けへの投函にとどめておくのが望ましいとはいえても,それ以上の共用部分への立入行為が刑事上の処罰の対象とすることについてはの社会的通念は未だ確立しているとはいえず,結局,被告人の立入については,正当な理由がないとはいえない」として,住居侵入罪の構成要件を満たしていないとしたのだ。

不安や不快感が侵害されただけで,刑事事件にはならないということを確認した画期的な判決だと思う。

■■以下朝日引用■■

〈キーワード:葛飾政党ビラ配布事件〉 04年12月23日、被告の荒川庸生さんは東京都葛飾区内のオートロックではないマンションに立ち入り、共産党の都議会報告や区議会だより、区民アンケートの用紙と返信用封筒を、各階居室のドアポストに配布した。途中で住民男性に見とがめられ、110番通報された。警察で事情を聴かれ、帰宅しようとすると「住民男性によって住居侵入容疑で現行犯逮捕されている」と説明を受け、そのまま23日間、身柄拘束された。

■■引用終了■■

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

報道陣用に配布された判決を見たが,普通のことを普通に判断した,ある意味画期的な判決だ。

大島隆明裁判長は,

「居住者の抱く不安感や不快感を根拠に,本件における被告人の立入行為が直ちに社会通念上容認されざる行為に当たるといいい得るかとなると,集合住宅の共用部分に部外者が立ち入る行為はその目的を問わず差し控えるべきであるとの考え方が強くなってきたのはさほど古いことではなく,このような考え方が一般化,規範化しているか否かはなお慎重に検討する必要がある。」としたうえ,

【▽このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もない▽40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはない――と指摘。「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べ】(上記朝日),

「現時点でのプライバシーの意識や防犯意識の高揚を前提とすれば,本件のようにビラ配布の目的だけであれば集合郵便受けへの投函にとどめておくのが望ましいとはいえても,それ以上の共用部分への立入行為が刑事上の処罰の対象とすることについてはの社会的通念は未だ確立しているとはいえず,結局,被告人の立入については,正当な理由がないとはいえない」として,住居侵入罪の構成要件を満たしていないとしたのだ。

不安や不快感が侵害されただけで,刑事事件にはならないということを確認した画期的な判決だと思う。

■■以下朝日引用■■

〈キーワード:葛飾政党ビラ配布事件〉 04年12月23日、被告の荒川庸生さんは東京都葛飾区内のオートロックではないマンションに立ち入り、共産党の都議会報告や区議会だより、区民アンケートの用紙と返信用封筒を、各階居室のドアポストに配布した。途中で住民男性に見とがめられ、110番通報された。警察で事情を聴かれ、帰宅しようとすると「住民男性によって住居侵入容疑で現行犯逮捕されている」と説明を受け、そのまま23日間、身柄拘束された。

■■引用終了■■

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

朝日新聞(←クリック)によると,【真偽が見極め難いさまざまな情報が乱れ飛ぶインターネット。その中で、ウソや間違いらしい情報を自動的に洗い出し、ネットの利便性を高めるシステムの開発に総務省が乗り出す。ネット上にある関連深い別の情報を探し出し、比較参照することで、情報の「デマ率」などを示す。研究機関と協力し、2010年までの開発を目指す。07年度予算では、まず3億円を要求する。】という。

なぜ,そのようなシステムを開発するのかその理由は,【ネット上の情報は、何人もの目で事前に校閲された出版物などに比べ、誤った内容が少なくない。信頼性を確かめるには、利用者が他の情報と付き合わせるなどの作業を行うしか手がない。】からであり,【総務省が構築を目指すシステムは、この選別をコンピューターで自動的にやらせるものだ。ネット情報のウソや間違いの「発見器」といえる。】のだそうだ…。

そして,【完成すれば、ある情報のデマ率を調べたり、ネットで検索するときに信頼性のある順番に表示したりできるという。「この情報はデマ率95%ですが表示しますか」などという注意表示もできるようになる。】らしい。

しかも,【扱う対象は、株式情報から国際情勢の解説、商品情報などさまざま。「この企業分析は適切か」「レバノン内政のこの記述は自然か」「オークションに出品されているこの外国電化製品の性能表示は本当か」などの疑問に答えられるようにするのが目標。 】

そして,【開発の焦点は、インターネットのなかから信頼できる関連情報を見つけ出せるかどうかだ。そのために、知識を関連づけて書かれた内容の意味を正確に判定する技術や高度な自動翻訳技術などを編み出す必要がある。】と記事は続いている。

しかし,肝心なことは,ネット情報を政府が管理することの危険性だろう。ネットで掲載された情報が政府ラベルで「これは信じていいですよ」「これは嘘ですよ」なんてことになったら,言論の自由はまったく失われる!

靖国参拝合憲で~す→デマ率0%なので,表示します。

靖国参拝違憲だ→デマ率99%…この意見はデマ率高率情報不表示設定により表示されません。

ということになるからだ…。

本当にどうなってんだ,この国は!

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

なぜ,そのようなシステムを開発するのかその理由は,【ネット上の情報は、何人もの目で事前に校閲された出版物などに比べ、誤った内容が少なくない。信頼性を確かめるには、利用者が他の情報と付き合わせるなどの作業を行うしか手がない。】からであり,【総務省が構築を目指すシステムは、この選別をコンピューターで自動的にやらせるものだ。ネット情報のウソや間違いの「発見器」といえる。】のだそうだ…。

そして,【完成すれば、ある情報のデマ率を調べたり、ネットで検索するときに信頼性のある順番に表示したりできるという。「この情報はデマ率95%ですが表示しますか」などという注意表示もできるようになる。】らしい。

しかも,【扱う対象は、株式情報から国際情勢の解説、商品情報などさまざま。「この企業分析は適切か」「レバノン内政のこの記述は自然か」「オークションに出品されているこの外国電化製品の性能表示は本当か」などの疑問に答えられるようにするのが目標。 】

そして,【開発の焦点は、インターネットのなかから信頼できる関連情報を見つけ出せるかどうかだ。そのために、知識を関連づけて書かれた内容の意味を正確に判定する技術や高度な自動翻訳技術などを編み出す必要がある。】と記事は続いている。

しかし,肝心なことは,ネット情報を政府が管理することの危険性だろう。ネットで掲載された情報が政府ラベルで「これは信じていいですよ」「これは嘘ですよ」なんてことになったら,言論の自由はまったく失われる!

靖国参拝合憲で~す→デマ率0%なので,表示します。

靖国参拝違憲だ→デマ率99%…この意見はデマ率高率情報不表示設定により表示されません。

ということになるからだ…。

本当にどうなってんだ,この国は!

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

デーヴ・グロスマン著『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫)に,戦争でさえも,人は殺人を避けようとすることが紹介されているという。以下,孫引き。

■■引用開始(←クリック)■■

兵士も「人殺し」はしたくない

同書(『戦争における「人殺し」の心理学』)でグロスマンは、南北戦争、第一次・第二次世界大戦、ベトナム戦争などの帰還兵の証言に基づき、以下のような前提から考察をはじめる。「ほとんどの人間の内部には、同類たる人間を殺すことに強烈な抵抗感が存在する」「歴史を通じて、戦場に出た大多数の男たちは敵を殺そうとはしなかったのだ。自分自身の生命、あるいは仲間の生命を救うためにすら」

例えば、ナポレオン戦争や南北戦争では、一連隊(連隊は200~1000人規模)は、約30ヤード(約27・5m)先の敵軍に対して、平均して1分間に1人か2人しか殺せていないことが統計的に明らかになっている。当時の銃でも、人間ではない標的なら、75ヤード(68・8m)先でも命中率は60%だった。敵兵を撃つように訓練し命令されたにもかかわらず、多くの兵士は実際には敵を撃ち殺すことができなかった。

事態は20世紀の第二次大戦においても変わらない。米軍陸軍准将のS・L・A・マーシャルは、第二次大戦中の米軍兵士にライフルを敵に発砲したかどうか質問した。その結果、平均して米兵の15~20%しか敵に向かって発砲していないことがわかった。では彼らは戦場で何をしていたのか。「発砲しようとしない兵士たちは、逃げも隠れもしていない」「多くの場合、戦友を救出する、武器弾薬を運ぶ、伝令を務めるといった、発砲するより危険の大きな仕事を進んで行っていた」という。

第二次世界大戦中、米国陸軍航空隊(現空軍)が撃墜した敵機の30~40%は、全戦闘機パイロットの1%未満が撃墜したものだった。ほとんどの戦闘機パイロットは「一機も落としていないどころか、そもそも撃とうとさえしていなかった」。

要するに、戦場の兵士の多くは「同類たる人間を殺すことはできない自分」に気づき、「いざという瞬間に良心的兵役拒否者になった」(グロスマン)わけである。

「遠い」他者の方が殺しやすい

だが,グロスマンは、こうした検証に基づき、兵士に「人殺し」を強要する戦争は間違っている、と言いたいのではない。グロスマンは、「適切な条件付けを行い、適切な環境を整えれば、ほとんど例外なくだれでも人を殺せるようになるし、また実際に殺すものだ」と、兵士に人殺しをさせるための「適切な条件付け」と「適切な環境の整備」の必要を力説する。

まず、「適切な環境」とは、殺す相手との「距離」をできるだけ遠くすることだ。兵士は、物理的あるいは心理的に自分から「遠い」他者の方が殺しやすい。近距離からライフルで人を撃つのには抵抗感がある。そこでライフルを使った方が正確に殺せる場合でも、多くの兵士は被害者の顔を見ずにすむよう手榴弾を使いたがる。銃剣で人を刺すのも心理的な抵抗が大きい。実際の銃剣戦では、多くの兵士は銃剣で突き刺すのではなく、銃床などで殴り合っている。

逆に、飛行機からの爆撃や艦砲射撃の場合、人を殺すことへの抵抗感は少ない。現代の米軍が行っている高々度からの爆撃や巡航ミサイルなどによる攻撃は、兵士にとって非常に抵抗感の少ない殺し方ということになる。

同じことが「心理的な距離」――文化的・倫理的な距離にも当てはまる。敵は自分と対等の人間ではなく「格下」の人間だと思えば殺しやすくなる。「人間ではない」と思えば、さらに殺しやすい。第二次大戦中、日本が米国や英国を「鬼畜米英」と呼び、米軍が日本人を「ジャップ」と呼んだのは、「殺しているのは自分と同じ人間ではない。別の下等な生き物だ」と兵士に思いこませるためだった。

グロスマンは、文化・民族が多様な米国では、「敵は文化的に劣っている」とか「敵は人間ではない」とかと、あからさまに言うのは社会的に抵抗があるという。そこで米国の場合、敵との心理的距離を遠くするために、第二次大戦の「リメンバー・パールハーバー(真珠湾を忘れるな)」、ベトナム戦争の「コミュニストの侵略との戦い」、湾岸戦争の「フセインによるクウェート侵略との戦い」などのような、政治的道徳的な「米国の正義」を強調するのが有効だとする。確かにブッシュも、アフガニスタン・イラク戦争において「テロとの戦い」「9・11を忘れるな」といった心理的距離を強調している。

(中略)

こうした訓練の結果、米軍兵士の発砲率は、第二次大戦の15~20%から、朝鮮戦争では55%、ベトナム戦争では90%まで上昇した。ベトナム戦争では、普通の兵士は一人殺すのに平均して5万発もの弾丸を費やしたのに対して、「人殺しの訓練」を徹底的に受けた米軍狙撃兵は、敵一人殺すのに平均1・3発の弾丸しか必要としなかった。米兵は戦場で、実験室のイヌやネズミのように条件反射的に人を殺しているわけだ。

■■引用終了■■

漠然と,人類が同じ言葉が話せたら,互いに相手に対する理解が深まるというだけでなく,同じ言葉を話す人を殺すという抵抗感から戦争が減るのではないか?と思ってはいたが,それを裏付ける著作だ。

100年規模で各国語を統一する~例えば,まず,単語の統一から始めるなど~運動など日本が主体となって世界に呼び掛けるようなことはできないでしょうかねぇ…。

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

■■引用開始(←クリック)■■

兵士も「人殺し」はしたくない

同書(『戦争における「人殺し」の心理学』)でグロスマンは、南北戦争、第一次・第二次世界大戦、ベトナム戦争などの帰還兵の証言に基づき、以下のような前提から考察をはじめる。「ほとんどの人間の内部には、同類たる人間を殺すことに強烈な抵抗感が存在する」「歴史を通じて、戦場に出た大多数の男たちは敵を殺そうとはしなかったのだ。自分自身の生命、あるいは仲間の生命を救うためにすら」

例えば、ナポレオン戦争や南北戦争では、一連隊(連隊は200~1000人規模)は、約30ヤード(約27・5m)先の敵軍に対して、平均して1分間に1人か2人しか殺せていないことが統計的に明らかになっている。当時の銃でも、人間ではない標的なら、75ヤード(68・8m)先でも命中率は60%だった。敵兵を撃つように訓練し命令されたにもかかわらず、多くの兵士は実際には敵を撃ち殺すことができなかった。

事態は20世紀の第二次大戦においても変わらない。米軍陸軍准将のS・L・A・マーシャルは、第二次大戦中の米軍兵士にライフルを敵に発砲したかどうか質問した。その結果、平均して米兵の15~20%しか敵に向かって発砲していないことがわかった。では彼らは戦場で何をしていたのか。「発砲しようとしない兵士たちは、逃げも隠れもしていない」「多くの場合、戦友を救出する、武器弾薬を運ぶ、伝令を務めるといった、発砲するより危険の大きな仕事を進んで行っていた」という。

第二次世界大戦中、米国陸軍航空隊(現空軍)が撃墜した敵機の30~40%は、全戦闘機パイロットの1%未満が撃墜したものだった。ほとんどの戦闘機パイロットは「一機も落としていないどころか、そもそも撃とうとさえしていなかった」。

要するに、戦場の兵士の多くは「同類たる人間を殺すことはできない自分」に気づき、「いざという瞬間に良心的兵役拒否者になった」(グロスマン)わけである。

「遠い」他者の方が殺しやすい

だが,グロスマンは、こうした検証に基づき、兵士に「人殺し」を強要する戦争は間違っている、と言いたいのではない。グロスマンは、「適切な条件付けを行い、適切な環境を整えれば、ほとんど例外なくだれでも人を殺せるようになるし、また実際に殺すものだ」と、兵士に人殺しをさせるための「適切な条件付け」と「適切な環境の整備」の必要を力説する。

まず、「適切な環境」とは、殺す相手との「距離」をできるだけ遠くすることだ。兵士は、物理的あるいは心理的に自分から「遠い」他者の方が殺しやすい。近距離からライフルで人を撃つのには抵抗感がある。そこでライフルを使った方が正確に殺せる場合でも、多くの兵士は被害者の顔を見ずにすむよう手榴弾を使いたがる。銃剣で人を刺すのも心理的な抵抗が大きい。実際の銃剣戦では、多くの兵士は銃剣で突き刺すのではなく、銃床などで殴り合っている。

逆に、飛行機からの爆撃や艦砲射撃の場合、人を殺すことへの抵抗感は少ない。現代の米軍が行っている高々度からの爆撃や巡航ミサイルなどによる攻撃は、兵士にとって非常に抵抗感の少ない殺し方ということになる。

同じことが「心理的な距離」――文化的・倫理的な距離にも当てはまる。敵は自分と対等の人間ではなく「格下」の人間だと思えば殺しやすくなる。「人間ではない」と思えば、さらに殺しやすい。第二次大戦中、日本が米国や英国を「鬼畜米英」と呼び、米軍が日本人を「ジャップ」と呼んだのは、「殺しているのは自分と同じ人間ではない。別の下等な生き物だ」と兵士に思いこませるためだった。

グロスマンは、文化・民族が多様な米国では、「敵は文化的に劣っている」とか「敵は人間ではない」とかと、あからさまに言うのは社会的に抵抗があるという。そこで米国の場合、敵との心理的距離を遠くするために、第二次大戦の「リメンバー・パールハーバー(真珠湾を忘れるな)」、ベトナム戦争の「コミュニストの侵略との戦い」、湾岸戦争の「フセインによるクウェート侵略との戦い」などのような、政治的道徳的な「米国の正義」を強調するのが有効だとする。確かにブッシュも、アフガニスタン・イラク戦争において「テロとの戦い」「9・11を忘れるな」といった心理的距離を強調している。

(中略)

こうした訓練の結果、米軍兵士の発砲率は、第二次大戦の15~20%から、朝鮮戦争では55%、ベトナム戦争では90%まで上昇した。ベトナム戦争では、普通の兵士は一人殺すのに平均して5万発もの弾丸を費やしたのに対して、「人殺しの訓練」を徹底的に受けた米軍狙撃兵は、敵一人殺すのに平均1・3発の弾丸しか必要としなかった。米兵は戦場で、実験室のイヌやネズミのように条件反射的に人を殺しているわけだ。

■■引用終了■■

漠然と,人類が同じ言葉が話せたら,互いに相手に対する理解が深まるというだけでなく,同じ言葉を話す人を殺すという抵抗感から戦争が減るのではないか?と思ってはいたが,それを裏付ける著作だ。

100年規模で各国語を統一する~例えば,まず,単語の統一から始めるなど~運動など日本が主体となって世界に呼び掛けるようなことはできないでしょうかねぇ…。

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

少し古い話ですが,触れざるを得ない,この問題。岩手日報によると,【新司法試験の導入などで弁護士志望者が現在の倍近くになるとみられる2007年に、弁護士事務所の求人が就職希望者を下回る可能性が高いことが23日、日弁連のアンケートで分かった。】という。

この【アンケートは今年5-7月、全国の弁護士を対象に実施し、所属事務所ごとに回答をまとめた。1万1076事務所のうち3146事務所の回答を得た。

日弁連は、従来の司法試験合格者と法科大学院修了者が対象の新試験合格者の司法修習終了が重なる07年の修習終了者は約2500人、うち今年より約1000人多い約2200人が弁護士になると見込んでいる。

アンケート結果によると、07年の弁護士の採用予定は07年の修習修了者が875人、その他105人の計980人となっている。】という。

日弁連のHP(←クリック)でも,【来年度(60期)は、現60期司法修習生と法科大学院出身者で新司法試験合格者である新60期司法修習生の修習終了者は、本年度と比較して合計約1000人増加すると推測されます。アンケートによって、求人に関する有用な情報を入手できましたが、現段階では未だ多数の弁護士事務所が60期の採用計画を決めていないことや、採用予測をする上で数多くの考慮すべき要素があることから、現時点において確度の高い求人数の予測はできませんでした。しかしながら、現時点においては、弁護士事務所就職希望者数より求人数の方が下回っている可能性が大きいと考えます。】と説明している。

法曹資格を持つものが毎年3000人になることが予定されているが,その最初の年に,もはや,弁護士が余ってしまうことが判明したというのは衝撃的だ。弁護士が余るということは,最初から1人で独立して弁護士を開業するほかなくなる。顧客を持たない新人弁護士が増大すると,いわゆる「悪徳弁護士」が増えることになる。なぜなら,相談者は,困ってほかに相談するところがないから弁護士のところに来るのであり,騙そうと思えば簡単に騙せるし,他方,事務所を維持するための費用は毎月かかるから,騙そうっていう動機もあるからだ。

これまでは,いきなり独立開業するのは地方だと相場が決まっていた。地方の場合,弁護士会や周囲の弁護士が顧客や業務についてフォローしてくれるので,上記の問題点が顕在化することは避けられた。

しかし,行く当てのない弁護士が都会で次々と開業した場合は,上記問題点が顕在化することは避けられない。

日弁連の総会で,弁護士大幅増員の可否について決定した際,賛成に投じた皆様,そういうことがないように,自分たちの事務所できっちり,採用して下さいね!

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

この【アンケートは今年5-7月、全国の弁護士を対象に実施し、所属事務所ごとに回答をまとめた。1万1076事務所のうち3146事務所の回答を得た。

日弁連は、従来の司法試験合格者と法科大学院修了者が対象の新試験合格者の司法修習終了が重なる07年の修習終了者は約2500人、うち今年より約1000人多い約2200人が弁護士になると見込んでいる。

アンケート結果によると、07年の弁護士の採用予定は07年の修習修了者が875人、その他105人の計980人となっている。】という。

日弁連のHP(←クリック)でも,【来年度(60期)は、現60期司法修習生と法科大学院出身者で新司法試験合格者である新60期司法修習生の修習終了者は、本年度と比較して合計約1000人増加すると推測されます。アンケートによって、求人に関する有用な情報を入手できましたが、現段階では未だ多数の弁護士事務所が60期の採用計画を決めていないことや、採用予測をする上で数多くの考慮すべき要素があることから、現時点において確度の高い求人数の予測はできませんでした。しかしながら、現時点においては、弁護士事務所就職希望者数より求人数の方が下回っている可能性が大きいと考えます。】と説明している。

法曹資格を持つものが毎年3000人になることが予定されているが,その最初の年に,もはや,弁護士が余ってしまうことが判明したというのは衝撃的だ。弁護士が余るということは,最初から1人で独立して弁護士を開業するほかなくなる。顧客を持たない新人弁護士が増大すると,いわゆる「悪徳弁護士」が増えることになる。なぜなら,相談者は,困ってほかに相談するところがないから弁護士のところに来るのであり,騙そうと思えば簡単に騙せるし,他方,事務所を維持するための費用は毎月かかるから,騙そうっていう動機もあるからだ。

これまでは,いきなり独立開業するのは地方だと相場が決まっていた。地方の場合,弁護士会や周囲の弁護士が顧客や業務についてフォローしてくれるので,上記の問題点が顕在化することは避けられた。

しかし,行く当てのない弁護士が都会で次々と開業した場合は,上記問題点が顕在化することは避けられない。

日弁連の総会で,弁護士大幅増員の可否について決定した際,賛成に投じた皆様,そういうことがないように,自分たちの事務所できっちり,採用して下さいね!

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

日経(←クリック)によると,【グーグル日本法人は、日本語の学術論文をインターネット上から無料で検索できるサービスを年内に始める。論文のデータベースを運営する国立情報学研究所などと連携し、入力したキーワードに関連した論文を選び出す。見つけた論文が他の論文から引用された件数もわかる。大学や民間企業で働く研究者の利用を見込む。】という。この【新サービス「グーグル・スカラー」は、国内の学会誌に掲載された論文が主な対象。米国内ではすでに同様のサービスを始めており、100万件以上の英語論文が検索でき、研究者の間で広く使われている。今回はその日本語版。】ということだが,米国では,広告も一切打たれていない点に注目したい。

露骨なバナー広告ではなく,検索連動型広告(検索した頁にスポンサーサイトなどとして表記されるもの)を中心とするグーグルであれば,ほかの検索と同じように検索連動型広告を掲載してもよさそうだが,自粛しているようだ。例えば,グーグルスカラーでcarを検索した結果(←クリック)をみてほしい。スポンサーサイトが表示されない。これに対し,トップページから検索すると,このように(←クリック)スポンサーサイトが表示される。

これは,グーグルが検索システムの公共性を意識していることの裏返しだ。スカラーを利用してまで金を稼ぎたいのか?という批判を避けたいのだろう。

このことは検索システムに公共性があることの象徴的な事実だと思う。

インターネットが一般市民の重要なメディアとなった以上,検索システムの公共性は,スカラーだけでなく,維持されるべきである。

問題は,いかに公共性を維持するかであるが,政府に直接,検索システムの正当性,公平性をチェックさせるわけにはいかない。

そうなると,後は,独占・寡占を防ぐための法規制,あるいは独立した委員会によるチェックをシステム化するか…。

今後,検索の結果に出てこないものは,世の中に存在しないも等しい事態が来ることも予測される中,検索の公共性をいかに確保するかは,いまから考えなければならない重要なテーマではないでしょうか?

参考過去記事:ここ(←クリック)など

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

露骨なバナー広告ではなく,検索連動型広告(検索した頁にスポンサーサイトなどとして表記されるもの)を中心とするグーグルであれば,ほかの検索と同じように検索連動型広告を掲載してもよさそうだが,自粛しているようだ。例えば,グーグルスカラーでcarを検索した結果(←クリック)をみてほしい。スポンサーサイトが表示されない。これに対し,トップページから検索すると,このように(←クリック)スポンサーサイトが表示される。

これは,グーグルが検索システムの公共性を意識していることの裏返しだ。スカラーを利用してまで金を稼ぎたいのか?という批判を避けたいのだろう。

このことは検索システムに公共性があることの象徴的な事実だと思う。

インターネットが一般市民の重要なメディアとなった以上,検索システムの公共性は,スカラーだけでなく,維持されるべきである。

問題は,いかに公共性を維持するかであるが,政府に直接,検索システムの正当性,公平性をチェックさせるわけにはいかない。

そうなると,後は,独占・寡占を防ぐための法規制,あるいは独立した委員会によるチェックをシステム化するか…。

今後,検索の結果に出てこないものは,世の中に存在しないも等しい事態が来ることも予測される中,検索の公共性をいかに確保するかは,いまから考えなければならない重要なテーマではないでしょうか?

参考過去記事:ここ(←クリック)など

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

インターネットが発達すれば,いずれ電波は不要になり,テレビもネットで見る時代が来る…ほとんどの人はばくぜんとそう思っていると思うが,問題はその時期だ。ザールブリュッケン法律インターネットプロジェクト(←クリック)によると,ドイツ連邦政府は6月、「特定の電子的情報及び通信サービスに関する法規を統一するための法律」案を可決したという。法案の核は新テレメディア法(Telemediengesetz)であり、この法律は、これまで通信サービス法、通信サービスデータ保護法,そしてメディアサービスに関する州条約に規定されてきたインターネット法の簡易化を目的とする。この法案に批判的なドイツデータ保護協会等は、新テレメディア法がインターネットにおけるデータの収集・記録を最小限に食い止める姿勢を完全に欠いていることを指摘し、消費者保護をもっと強化することを要求しているという。

翻訳口調なのでよく分からないが,韓永學さんの「放送規制機関に関する一考察―国際比較を中心に―」によると,

ドイツでは,【情報通信社会の到来に伴い、インターネット等を通じて提供されるマルチメディアサービスが登場したことで、法制の空白や規制権限の争いを解消するための努力がなされた。一九九七年、これら新しいサービスを「テレサービス」と「メディアサービス」に区分した上で、それぞれの規律立法として情報とコミュニケーションサービス法とメディアサービス州間協定を制定した。規制権限も配分し、前者は連邦政府に、後者は州政府に付与した。】という。

【しかし、情報通信関係法制が煩雑で、規制権限の配分が非合理的であるとの批判がある。そこで、連邦がテレサービスとメディアサービスの概念の統合(「テレメディア」と命名)や情報とコミュニケーションサービス法とメディアサービス州間協定の単一化を図るテレメディア法(Telemediengesetz)を二〇〇五年四月に議会に提出したが、まだ成立には至っていない。】という。

成立したのはこのテレメディア法のようだ。

ドイツでは,放送と通信の問題を正面から捉えて,連邦政府と州政府の権限の問題も乗り越えてまで,対処しようと模索されているようだ。

日本ではどうか?著作権などの問題がネックだとして,先に進んでいないのが現状ではないでしょうか?

来月横浜で市民メディアサミットが行われますが,そこでの議論も,市民メディアをいかなる形で実現するか,という点では方向性はバラエティに富んでいるものになりそうです。

市民が情報を発するためにできることを考えに市民メディアサミットに行ってみませんか?

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

翻訳口調なのでよく分からないが,韓永學さんの「放送規制機関に関する一考察―国際比較を中心に―」によると,

ドイツでは,【情報通信社会の到来に伴い、インターネット等を通じて提供されるマルチメディアサービスが登場したことで、法制の空白や規制権限の争いを解消するための努力がなされた。一九九七年、これら新しいサービスを「テレサービス」と「メディアサービス」に区分した上で、それぞれの規律立法として情報とコミュニケーションサービス法とメディアサービス州間協定を制定した。規制権限も配分し、前者は連邦政府に、後者は州政府に付与した。】という。

【しかし、情報通信関係法制が煩雑で、規制権限の配分が非合理的であるとの批判がある。そこで、連邦がテレサービスとメディアサービスの概念の統合(「テレメディア」と命名)や情報とコミュニケーションサービス法とメディアサービス州間協定の単一化を図るテレメディア法(Telemediengesetz)を二〇〇五年四月に議会に提出したが、まだ成立には至っていない。】という。

成立したのはこのテレメディア法のようだ。

ドイツでは,放送と通信の問題を正面から捉えて,連邦政府と州政府の権限の問題も乗り越えてまで,対処しようと模索されているようだ。

日本ではどうか?著作権などの問題がネックだとして,先に進んでいないのが現状ではないでしょうか?

来月横浜で市民メディアサミットが行われますが,そこでの議論も,市民メディアをいかなる形で実現するか,という点では方向性はバラエティに富んでいるものになりそうです。

市民が情報を発するためにできることを考えに市民メディアサミットに行ってみませんか?

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

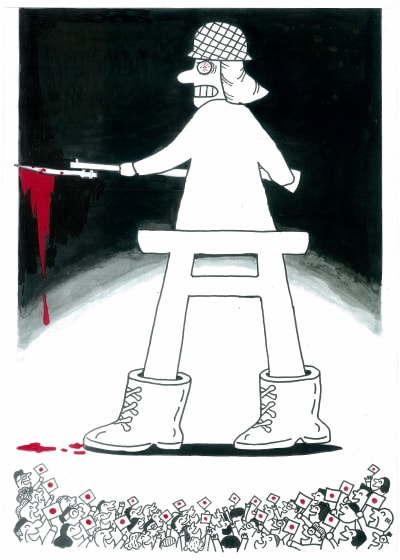

靖国には軍靴がよく似合う

【橋本さんのコメント】

靖国神社は国のため尊い命をささげた英霊を祀るところという

しかし,その言い方は戦争の本質をごまかすもの

戦争は人間と人間が殺しあう場である

国家は殺人という人間のもっとも犯してはならないことを,

国民を兵士にして強要する

他国民の命はもとより,自国民の命も尊いと思わないからこそ戦争はできる。

私は靖国の鳥居が軍靴をはいているように見える

そして,戦果に歓喜の声を上げている国民の姿も…

戦争文明をささえる精神の装置として,宗教は重要な役目を担っている

今回の首相の8.15参拝について,

支持が50%をこえているという世論調査がでた

こんなことだと又,戦争をまねきよせることになるぞ,日本人よ!

ヤメ蚊:橋本さんの怒りが伝わってきますね

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

【橋本さんのコメント】

靖国神社は国のため尊い命をささげた英霊を祀るところという

しかし,その言い方は戦争の本質をごまかすもの

戦争は人間と人間が殺しあう場である

国家は殺人という人間のもっとも犯してはならないことを,

国民を兵士にして強要する

他国民の命はもとより,自国民の命も尊いと思わないからこそ戦争はできる。

私は靖国の鳥居が軍靴をはいているように見える

そして,戦果に歓喜の声を上げている国民の姿も…

戦争文明をささえる精神の装置として,宗教は重要な役目を担っている

今回の首相の8.15参拝について,

支持が50%をこえているという世論調査がでた

こんなことだと又,戦争をまねきよせることになるぞ,日本人よ!

ヤメ蚊:橋本さんの怒りが伝わってきますね

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

少し古い話ですが,【政府は12日、犯罪被害者保護の一環として、刑事裁判の手続きの中で民事上の損害賠償請求を行える「付帯私訴」制度を導入する方針を固めた。】(読売)という件には触れざるを得ない。個人的にはやっぱり反対だ。なぜなら,①刑事訴訟では証拠全面開示が実現されていない,②付帯私訴は,被告人が有罪であることを前提にした制度設計であるからです。もし,付帯私訴の制度を設けるなら,①刑事訴訟で被告人にとって有利な証拠開示を実現した上,②同時に「付帯国家賠償」制度を設けないとバランスがとれないと思うのです。

まずは,読売を引用します。

■■引用開始■■

殺人などの重大な犯罪が対象となる。

刑事裁判で採用された証拠などをそのまま民事裁判で利用することで、被害者の迅速な被害回復を実現するのが目的だ。

法務省は今秋をめどに法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、来年2月ごろに答申を得たうえ、来年の通常国会にも関連法案を提出したい考えだ。

現状では、刑事事件の被害者が損害賠償訴訟を起こす場合、刑事、民事の裁判は別の裁判官が行い、事実関係の証拠調べなども別々に行われる。

新たな付帯私訴制度では、刑事、民事の両裁判を同一の裁判官が行う。具体的には、刑事裁判の裁判官が裁判の判決後に、民事の損害賠償請求の審理も行う。刑事裁判の審理結果を基本的に踏襲するため、民事裁判では証拠調べを繰り返す必要がなくなる。審理は数回程度で終了し、簡易・迅速な審理で損害賠償額を算定し、決定を下す。

被害者にとっては、短時間で民事裁判が決着できるメリットがある。

一方で、被告らの権利を保障するため、両当事者が付帯私訴の決定に不服がある場合は、通常の民事裁判を行う仕組みも残す。

法務省は、新制度の対象となる犯罪は、殺人、強盗傷害、婦女暴行などの重大な身体犯に限定する方針だ。刑事担当の裁判官らの負担が過大になるのを避けるためだ。損害賠償の算定が複雑で、簡易・迅速な手続きになじまない経済犯罪などの財産犯は対象としない。

法制審議会の専門部会のメンバーには、犯罪被害者に詳しい弁護士や、支援団体の有識者も加える見通しだ。被害者側の意向を最大限反映させるためで、現行制度との整合性も考慮した上で、新制度の詳細を検討する。

■■引用終了■■

以上のように被害者の立場に立てば好ましい制度のように思える。

しかし,冒頭述べたように,刑事訴訟の手続で検察官側は,被告人に有利な証拠を開示しない。しかも,刑事裁判官は有罪判決を出すことを仕事だと思っている(そうでない方もいらっしゃるとは思いますが,現状,そう思わざるを得ない裁判官が多い)。したがって,刑事では有罪になったが,民事で「無罪」が認定されるという状況にすらなっている。こういう中で,刑事訴訟で付帯私訴が行われ,警察官が被害回復の手続きまで見越した証拠を提出し,それがそのまま損害賠償の認定に利用されるようになると,あまりに,被告人側が不利益となり,バランスを逸する。

また,有罪になった場合の損害賠償手続を予定するなら,無罪になったときに被告人が被った損害を賠償する手続も導入されるべきだ。すなわち,現状では無罪になった際,刑事補償はなされるが,いかにも安い。身柄拘束された場合,一日あたり1万2500円以下,死刑の場合でも3000万円以下だ。

そこで,別途国家賠償請求訴訟を起こすがこれはほとんど認められないのが現状だ。被害者の被害を円滑に回復するというなら,国の捜査による被害者に対しても円滑かつ適切な補償がなされるようにしないと,刑事訴訟の手続が,刑事訴訟で被告人となった者=犯人ということが前提となったシステムとなり,刑事訴訟本来の役割(国家刑罰権の発動の要否の決定)を果たせなくなるのではないだろうか?

◆刑事補償法

第四条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。

2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。

3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。

もちろん,被害者の被害回復も疎かにしてはならない。そういう被害回復を容易にするために,法務省は,法テラスをつくったのでしょう!きちんと予算をつけて,被害者が法手続にアクセスしやすい態勢を設けたらどうか?付帯私訴はその後で考えるべきことではないか?

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

まずは,読売を引用します。

■■引用開始■■

殺人などの重大な犯罪が対象となる。

刑事裁判で採用された証拠などをそのまま民事裁判で利用することで、被害者の迅速な被害回復を実現するのが目的だ。

法務省は今秋をめどに法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、来年2月ごろに答申を得たうえ、来年の通常国会にも関連法案を提出したい考えだ。

現状では、刑事事件の被害者が損害賠償訴訟を起こす場合、刑事、民事の裁判は別の裁判官が行い、事実関係の証拠調べなども別々に行われる。

新たな付帯私訴制度では、刑事、民事の両裁判を同一の裁判官が行う。具体的には、刑事裁判の裁判官が裁判の判決後に、民事の損害賠償請求の審理も行う。刑事裁判の審理結果を基本的に踏襲するため、民事裁判では証拠調べを繰り返す必要がなくなる。審理は数回程度で終了し、簡易・迅速な審理で損害賠償額を算定し、決定を下す。

被害者にとっては、短時間で民事裁判が決着できるメリットがある。

一方で、被告らの権利を保障するため、両当事者が付帯私訴の決定に不服がある場合は、通常の民事裁判を行う仕組みも残す。

法務省は、新制度の対象となる犯罪は、殺人、強盗傷害、婦女暴行などの重大な身体犯に限定する方針だ。刑事担当の裁判官らの負担が過大になるのを避けるためだ。損害賠償の算定が複雑で、簡易・迅速な手続きになじまない経済犯罪などの財産犯は対象としない。

法制審議会の専門部会のメンバーには、犯罪被害者に詳しい弁護士や、支援団体の有識者も加える見通しだ。被害者側の意向を最大限反映させるためで、現行制度との整合性も考慮した上で、新制度の詳細を検討する。

■■引用終了■■

以上のように被害者の立場に立てば好ましい制度のように思える。

しかし,冒頭述べたように,刑事訴訟の手続で検察官側は,被告人に有利な証拠を開示しない。しかも,刑事裁判官は有罪判決を出すことを仕事だと思っている(そうでない方もいらっしゃるとは思いますが,現状,そう思わざるを得ない裁判官が多い)。したがって,刑事では有罪になったが,民事で「無罪」が認定されるという状況にすらなっている。こういう中で,刑事訴訟で付帯私訴が行われ,警察官が被害回復の手続きまで見越した証拠を提出し,それがそのまま損害賠償の認定に利用されるようになると,あまりに,被告人側が不利益となり,バランスを逸する。

また,有罪になった場合の損害賠償手続を予定するなら,無罪になったときに被告人が被った損害を賠償する手続も導入されるべきだ。すなわち,現状では無罪になった際,刑事補償はなされるが,いかにも安い。身柄拘束された場合,一日あたり1万2500円以下,死刑の場合でも3000万円以下だ。

そこで,別途国家賠償請求訴訟を起こすがこれはほとんど認められないのが現状だ。被害者の被害を円滑に回復するというなら,国の捜査による被害者に対しても円滑かつ適切な補償がなされるようにしないと,刑事訴訟の手続が,刑事訴訟で被告人となった者=犯人ということが前提となったシステムとなり,刑事訴訟本来の役割(国家刑罰権の発動の要否の決定)を果たせなくなるのではないだろうか?

◆刑事補償法

第四条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。

2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。

3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。

もちろん,被害者の被害回復も疎かにしてはならない。そういう被害回復を容易にするために,法務省は,法テラスをつくったのでしょう!きちんと予算をつけて,被害者が法手続にアクセスしやすい態勢を設けたらどうか?付帯私訴はその後で考えるべきことではないか?

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

毎日新聞の21日夕刊1面トップで亜熱帯化する列島という見出しのもと,気温,海水温の上昇がもたらす生物相の変化が取り上げられていた。よくある記事ではあるが,ちょっと気になったのは,クマゼミについて記載する際,【ケヤキやイチョウなどの葉が茂る東京・上野公園。ここ数年,「ジャー,ジャー,ジャー」というクマゼミの声がよく聞こえるようになった】と書かれていたこと。うちの田舎のほうでは,クマゼミは「シャン,シャン,シャン,シャン」と鳴くに決まっている。東京に進出してきてなまったのか?とも思ったが,鳥と違って構造上,鳴き声は決まっているはず…。

とりあえず,ネットで,クマゼミの鳴き声(←クリック)を探してみた。確かに,シャン,シャン,シャン,シャンと鳴いている。ただ,スピーカーのせいか,ジャン,ジャン,と聞こえなくもない…。

念のため,ほかの人がどういう表現をとっているかを見てみると,シャー,ワシ,シャンワなどで,いずれも,濁音はない。

まぁ,記者が聞こえたままに表現したなら,感性だから,いいんだけど,ネットで聞いてみたら,スピーカーのせいで濁って聞こえたというならちょっと問題。セミにはこだわりがあるので,ちょっと話が膨らんでしまいました…。

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

とりあえず,ネットで,クマゼミの鳴き声(←クリック)を探してみた。確かに,シャン,シャン,シャン,シャンと鳴いている。ただ,スピーカーのせいか,ジャン,ジャン,と聞こえなくもない…。

念のため,ほかの人がどういう表現をとっているかを見てみると,シャー,ワシ,シャンワなどで,いずれも,濁音はない。

まぁ,記者が聞こえたままに表現したなら,感性だから,いいんだけど,ネットで聞いてみたら,スピーカーのせいで濁って聞こえたというならちょっと問題。セミにはこだわりがあるので,ちょっと話が膨らんでしまいました…。

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

法の下の平等を実現すべき裁判所が国籍による差別を行っていることを批判する論考「なぜ日本国籍がないと調停委員になれないのか~司法参画における人権差別」が日弁連会誌「自由と正義」2006年7月号に掲載された。【二〇〇三年、兵庫県弁護士会が、神戸家庭裁判所からの家事調停委員推薦依頼に対して、韓国籍の四五期の女性会員を候補者として推薦したところ、同家庭裁判所から「調停委員は、公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員に該当するため、日本国籍を必要とするものと解すべきであるので、最高裁判所には上申しないこととなった。」という説明がなされ、同弁護士会は当該会員の推薦を撤回せざるを得なくな

った】というのだ。

確かに,公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員には日本国籍を必要とする趣旨の判例はある。

しかし,上記判例は濫用されてはならない。

調停委員とは裁判所の説明によると,【調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。平成17年現在,全国で約2万人の調停委員がいます。】(ここ←クリック)ということだが,このような調停委員が【公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる】といえるだろうか?

裁判所は自ら判例を拡大して国籍差別の歯止めをなくそうとしているようにすら思えてしまう…。

しかし,他方で裁判所が調停委員よりも公権力を行使する立場に近いと思われる破産管財人については,【破産管財人、相続財産管理人および不在者財産管理人の就任実例について最高裁が「不明(肥握していない)-としたことも注目される。全国で多くの外国籍弁護士がこれらの職に裁判所から任命されており、外国籍者の就任実例があることは公知であるにもかかわらず最高裁は、あえて「不明(把握していない)」と回答した。さらに、参与員以下の職について最高裁が事務部門の運用取扱例も明らかにしなかったことも注目される。】と突っ込みを入れている。

この疑問に裁判所はどう回答するのだろうか?

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。

った】というのだ。

確かに,公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員には日本国籍を必要とする趣旨の判例はある。

しかし,上記判例は濫用されてはならない。

調停委員とは裁判所の説明によると,【調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。平成17年現在,全国で約2万人の調停委員がいます。】(ここ←クリック)ということだが,このような調停委員が【公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる】といえるだろうか?

裁判所は自ら判例を拡大して国籍差別の歯止めをなくそうとしているようにすら思えてしまう…。

しかし,他方で裁判所が調停委員よりも公権力を行使する立場に近いと思われる破産管財人については,【破産管財人、相続財産管理人および不在者財産管理人の就任実例について最高裁が「不明(肥握していない)-としたことも注目される。全国で多くの外国籍弁護士がこれらの職に裁判所から任命されており、外国籍者の就任実例があることは公知であるにもかかわらず最高裁は、あえて「不明(把握していない)」と回答した。さらに、参与員以下の職について最高裁が事務部門の運用取扱例も明らかにしなかったことも注目される。】と突っ込みを入れている。

この疑問に裁判所はどう回答するのだろうか?

※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。