ネット上の匿名での書き込みは、どうしても、表現が粗雑になってしまいますよね。しかし、そういう粗雑な表現は、ブログを訪れるほかの人たちにとっては不快でしかないように思います。そのような表現が多発すると、結局、ネット上の議論は、そのような表現に耐えられる人のみでなされることになり、表現の自由が制約されることになりかねない。それを放置していいでしょうか。

マナーを守ることの不利益(労力)とマナーが守られることによる利益(議論に参加しやすいブログとなる)を比較すると、マナーを守ることの不利益は甘受されるべきように思います。

たとえば、最近の書き込み例について検討してみたい。

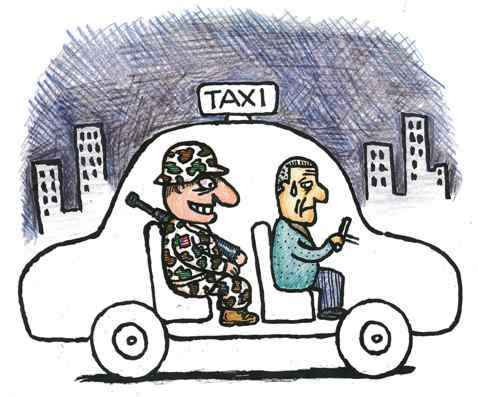

「あの・・・もしもし (大和の住民)

えーとタクシー運転手殺害については容疑者の米兵についてはクレジットカード以外に物証がないうえ、凶器からも指紋が検出されていません。もちろん自白もありません。現在DNA鑑定中でありそれで関与が確定レベルです。よってこのように米兵が犯人だと認定するようなことしていいのでしょうか?少なくとも本当に弁護士であれば推定無罪の原則くらい守られたらいかがですか?それでなくても普段から冤罪冤罪!言ってるのですから。

もしかして米兵に人権も推定無罪の原則もないと思われているのでしょうか?ま、今後の推移みてもしも白だとなったらどうなるかみとどけますよ、

コメントを承認するしないは任せますが、一応書き込みの保存はしておきますのでもしもの場合は有効に使わせていただきます。 」

というコメント。この方は私は個人的には知らない方だと思うし、本件では初めてコメントをされるわけですから、たとえば、以下のように書くべきではないでしょうか?

「質問があります」 (大和の住民)

タクシー運転手殺害については容疑者の米兵についてはクレジットカード以外に物証がないうえ、凶器からも指紋が検出されていません。もちろん自白もありません。現在DNA鑑定中でありそれで関与が確定レベルです。それにもかかわらず、このように米兵が犯人だと認定するようなことをしていいのでしょうか?推定無罪の原則はこの米兵について適用しなくてよいのでしょうか?このブログで冤罪を問題視することが多いことと比較すると私には矛盾しているように思えます。

もし、これが反映されず無視されたら、

「掲載していただけないのでしょうか」(大和の住民)

●時にコメントしたものですが、反映されていないようです。何か原因があるのでしょうか。コメント欄ででもご説明いただければ幸いです。

というコメントを書けばよい。

「大和の住民」さんがコメントする際、このように書き換えることは「大和の住民」さんに多大な不利益を与えるでしょうか?あるいは、このように書き換えない限り掲載しないことは、「大和の住民」さんの権利(表現の自由)を侵害することになるでしょうか?

内容にわたって変更することを求めたりはしません。しかし、それでも萎縮効果をもたらすという意見もあるでしょう。でも、個人のブログへの掲載について表現に気をつけるようなルールを設けることが萎縮効果につながるものでしょうか。

私は、このブログでは面と向かって話すようにコメントしてほしいとお願いしています。このお願い自体は、表現の自由を侵害することになるでしょうか?

面と向かって話すように、というのは、たとえば、講演などで質問をする機会がありますよね。そのとき、講演する人が自分とは違う意見を述べていたとしても、いきなり喧嘩口調で話したりはしないでしょう。そもそも、スピーカーには質問に答える義務はないのですから、いきなりそんな話し方をする人に対しては、「申し訳ありませんが普通に話せませんか?」という注意がなされるはずです。

個人的には、ブログなどの意見交換をより実りあるものにするためには、講演のときに想定される程度のマナーというのは必須だと思うのですね。

私としては、私自身がマナー違反だなと思うものは、題名と時間を指摘したうえ、「面と向かって話すように書き込むというマナーを守らないと掲載できませんので、それを踏まえて再度書き込んでください」というコメントを掲載しようと思うのですが、いかがでしょうか?

そして、そのようなコメントをすることは当然であり、それによってむしろ表現の自由を擁護することになるという「常識」がネット社会で根付けばよいように思うのです。

もちろん、「ほかのはこんな表現でも掲載されているのに、どうして自分のはダメなんだ」という意見が出されるかもしれませんが、それは、まぁ、運営者の判断に委ねるしかないということで…。

これは、私のブログ単独の問題ではなく、インターネット言論一般のありようについての提案であり、質問です。

このことは、ネット上の「いじめ」などを防ぐためのネットユーザーの自主的な対策としても有効なように思います。ネット上の言論がマナーを守ることが原則となっていれば、表現がエスカレートすることも避けられるように思うのです。

もちろん、マナーの押しつけには、疑問を抱きます。だから、このような提案をしても何となくしっくりこないところがあるのは事実です。

ご覧の方からご意見をいただければ幸いです。

マナーを守ることの不利益(労力)とマナーが守られることによる利益(議論に参加しやすいブログとなる)を比較すると、マナーを守ることの不利益は甘受されるべきように思います。

たとえば、最近の書き込み例について検討してみたい。

「あの・・・もしもし (大和の住民)

えーとタクシー運転手殺害については容疑者の米兵についてはクレジットカード以外に物証がないうえ、凶器からも指紋が検出されていません。もちろん自白もありません。現在DNA鑑定中でありそれで関与が確定レベルです。よってこのように米兵が犯人だと認定するようなことしていいのでしょうか?少なくとも本当に弁護士であれば推定無罪の原則くらい守られたらいかがですか?それでなくても普段から冤罪冤罪!言ってるのですから。

もしかして米兵に人権も推定無罪の原則もないと思われているのでしょうか?ま、今後の推移みてもしも白だとなったらどうなるかみとどけますよ、

コメントを承認するしないは任せますが、一応書き込みの保存はしておきますのでもしもの場合は有効に使わせていただきます。 」

というコメント。この方は私は個人的には知らない方だと思うし、本件では初めてコメントをされるわけですから、たとえば、以下のように書くべきではないでしょうか?

「質問があります」 (大和の住民)

タクシー運転手殺害については容疑者の米兵についてはクレジットカード以外に物証がないうえ、凶器からも指紋が検出されていません。もちろん自白もありません。現在DNA鑑定中でありそれで関与が確定レベルです。それにもかかわらず、このように米兵が犯人だと認定するようなことをしていいのでしょうか?推定無罪の原則はこの米兵について適用しなくてよいのでしょうか?このブログで冤罪を問題視することが多いことと比較すると私には矛盾しているように思えます。

もし、これが反映されず無視されたら、

「掲載していただけないのでしょうか」(大和の住民)

●時にコメントしたものですが、反映されていないようです。何か原因があるのでしょうか。コメント欄ででもご説明いただければ幸いです。

というコメントを書けばよい。

「大和の住民」さんがコメントする際、このように書き換えることは「大和の住民」さんに多大な不利益を与えるでしょうか?あるいは、このように書き換えない限り掲載しないことは、「大和の住民」さんの権利(表現の自由)を侵害することになるでしょうか?

内容にわたって変更することを求めたりはしません。しかし、それでも萎縮効果をもたらすという意見もあるでしょう。でも、個人のブログへの掲載について表現に気をつけるようなルールを設けることが萎縮効果につながるものでしょうか。

私は、このブログでは面と向かって話すようにコメントしてほしいとお願いしています。このお願い自体は、表現の自由を侵害することになるでしょうか?

面と向かって話すように、というのは、たとえば、講演などで質問をする機会がありますよね。そのとき、講演する人が自分とは違う意見を述べていたとしても、いきなり喧嘩口調で話したりはしないでしょう。そもそも、スピーカーには質問に答える義務はないのですから、いきなりそんな話し方をする人に対しては、「申し訳ありませんが普通に話せませんか?」という注意がなされるはずです。

個人的には、ブログなどの意見交換をより実りあるものにするためには、講演のときに想定される程度のマナーというのは必須だと思うのですね。

私としては、私自身がマナー違反だなと思うものは、題名と時間を指摘したうえ、「面と向かって話すように書き込むというマナーを守らないと掲載できませんので、それを踏まえて再度書き込んでください」というコメントを掲載しようと思うのですが、いかがでしょうか?

そして、そのようなコメントをすることは当然であり、それによってむしろ表現の自由を擁護することになるという「常識」がネット社会で根付けばよいように思うのです。

もちろん、「ほかのはこんな表現でも掲載されているのに、どうして自分のはダメなんだ」という意見が出されるかもしれませんが、それは、まぁ、運営者の判断に委ねるしかないということで…。

これは、私のブログ単独の問題ではなく、インターネット言論一般のありようについての提案であり、質問です。

このことは、ネット上の「いじめ」などを防ぐためのネットユーザーの自主的な対策としても有効なように思います。ネット上の言論がマナーを守ることが原則となっていれば、表現がエスカレートすることも避けられるように思うのです。

もちろん、マナーの押しつけには、疑問を抱きます。だから、このような提案をしても何となくしっくりこないところがあるのは事実です。

ご覧の方からご意見をいただければ幸いです。