パンきりなどの波刃の研ぎなおしについて

今回は抗菌の電子、温度についてお話しする予定でしたが

次回に延期します。申し訳ございません。

代わりにパンきりなどの波刃の研ぎなおしについてお話したいとおもいます。

実は最近、お客様より波刃の研ぎなおしについてのお問い合わせが多く寄せられたもので...。

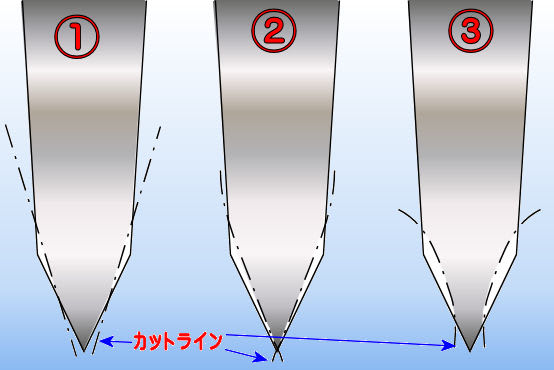

一般的に市場に出回っているパンきり包丁などの波刃は、片刃で凸凹の波型をしています。

一部には両刃の波型パンきりもあるようですが、まっすぐ切りにくいので「片刃」のものが好まれます。

なぜ、まっすぐ切りにくいのかは、また今度お話します。

皆さんのご質問にはこんなものが多かったです。

・どうやって研ぎなおしするの?

・簡易研ぎ器では研げないの?

・近所の刃研ぎ屋さんでは研げないといわれた。

・ダイヤモンドヤスリで研ぐとガタガタになった。

など。

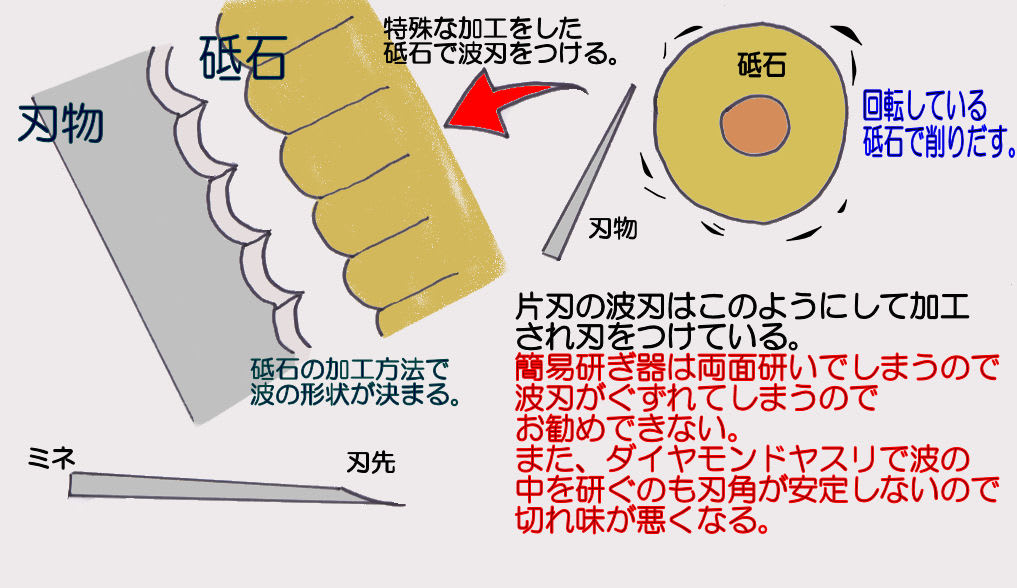

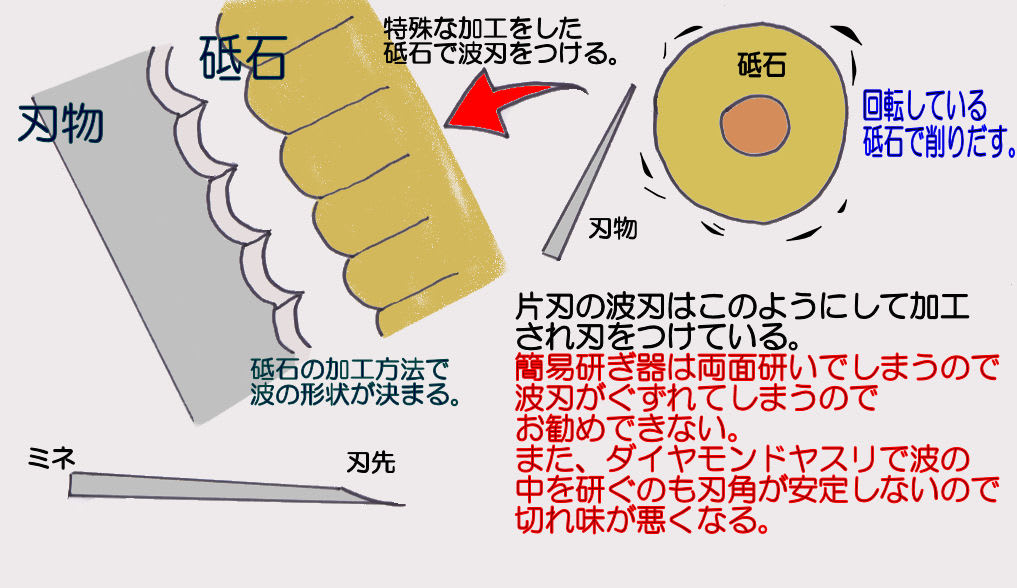

まず、これらの疑問を解決するため波刃の製造工程を知らなくてはなりません。

下図、波刃の秘密1をご覧ください。

このように特殊な加工をしたドラム状の大きな砥石で刃をつけるのです。

砥石の形状によって波の深さや細かさ、ウェーブの具合をもコントロールしています。

これが全てではありません。他にも刃を加工する工程はいくつかあります。

しかし波の形状を決定づけるのはこの図の工程なのです。

ごらんの様に片刃ですので、簡易研ぎ器のように両面を挟み込むような研ぎ方ではうまく研げません。

凸凹の凸部のみ砥石にあたり、凹部には砥石があたらない。

片刃の刃物の刃角を壊してしまうので切りにくくなってします。

簡易研ぎ器は直刃専用で、あくまでも「簡易」であるのを知ってください。

ダイヤモンドやスリで波の間を研ぐ。というお問い合わせもありましたが、20や30、それ以上もある波の間を正確に刃角をそろえて研ぐことなど不可能に近いです。

刃角度がばらばらだと切れるところと切れないところができ、スムーズに切れなくなります。

しかし1箇所、2箇所の刃かけには有効かもしれません。

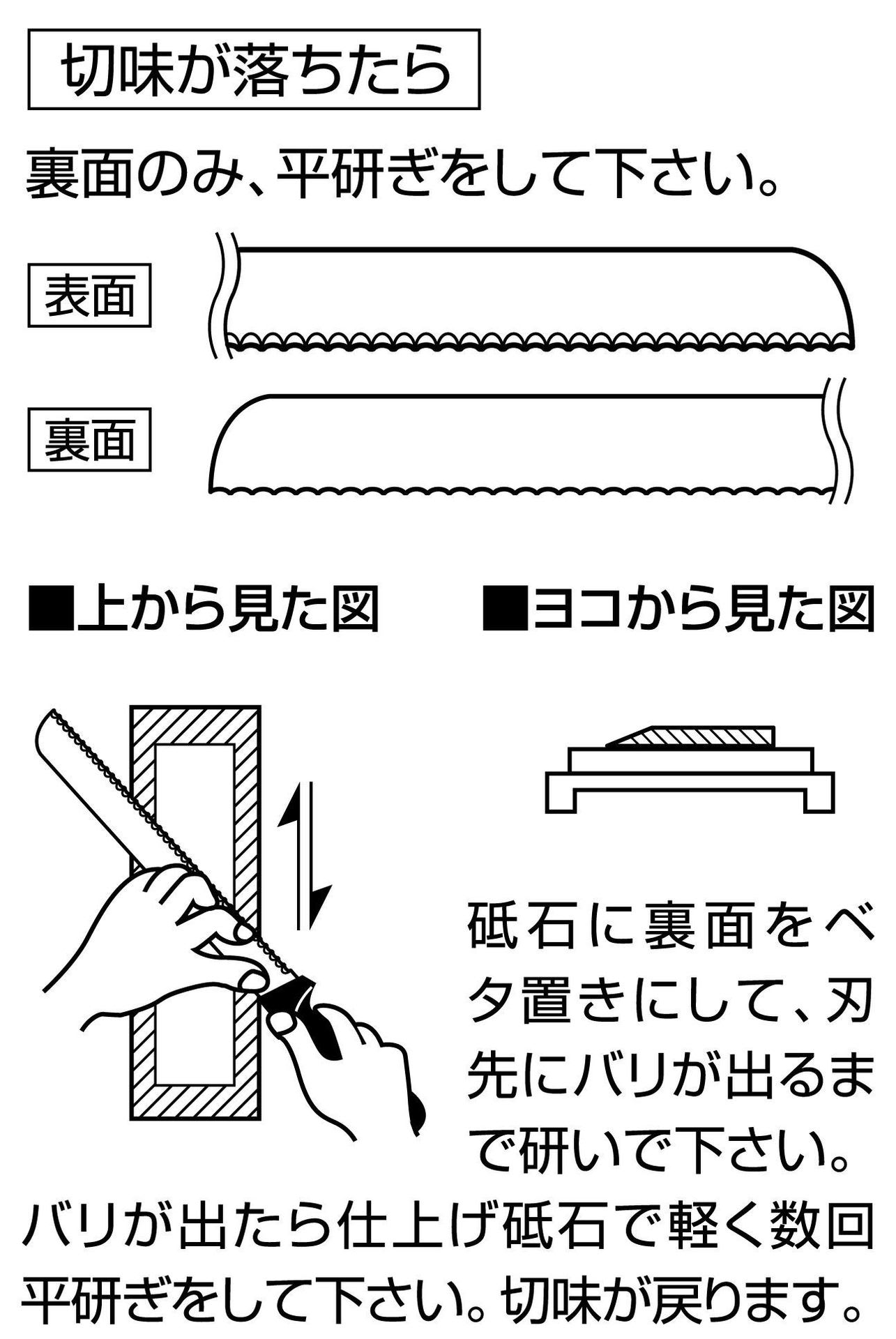

じゃぁ、どのようにして研ぐのか?

本格的な研ぎははっきりいって無理です。

工作機械で波の角度を決めて研ぎ上げるのですから、最初に研ぎあげた機械と同じ特殊な砥石で研がなくては無理。

でもパンきりならではの裏技的というか研ぎ方があるのです。

その名も「裏押し」私どもの会社での通称ですが...。

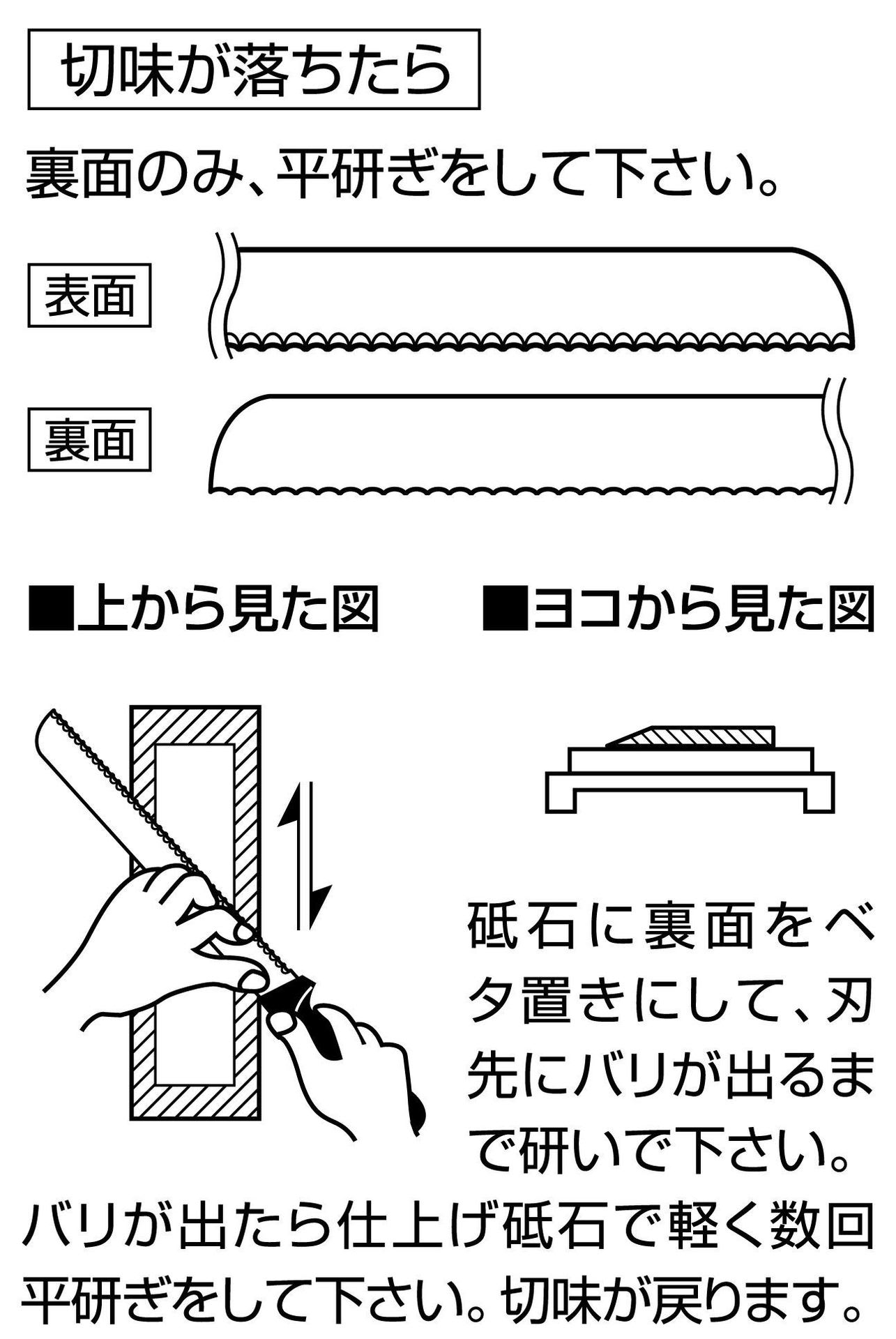

下図をご覧ください。

裏押しの原理と方法です。

この方法でいくらかは切れ味がよみがえりますよ。

ただし、波の幅がなくなったら寿命だとお考えください。

それでは、また。

そうそう、私ども「包丁のトギノン」にもこだわりのプロの道具「パン・ケーキ用包丁用具」がございます。様々なサイズや形状がありますので参考までにご覧くださいませ。

今回は抗菌の電子、温度についてお話しする予定でしたが

次回に延期します。申し訳ございません。

代わりにパンきりなどの波刃の研ぎなおしについてお話したいとおもいます。

実は最近、お客様より波刃の研ぎなおしについてのお問い合わせが多く寄せられたもので...。

一般的に市場に出回っているパンきり包丁などの波刃は、片刃で凸凹の波型をしています。

一部には両刃の波型パンきりもあるようですが、まっすぐ切りにくいので「片刃」のものが好まれます。

なぜ、まっすぐ切りにくいのかは、また今度お話します。

皆さんのご質問にはこんなものが多かったです。

・どうやって研ぎなおしするの?

・簡易研ぎ器では研げないの?

・近所の刃研ぎ屋さんでは研げないといわれた。

・ダイヤモンドヤスリで研ぐとガタガタになった。

など。

まず、これらの疑問を解決するため波刃の製造工程を知らなくてはなりません。

下図、波刃の秘密1をご覧ください。

このように特殊な加工をしたドラム状の大きな砥石で刃をつけるのです。

砥石の形状によって波の深さや細かさ、ウェーブの具合をもコントロールしています。

これが全てではありません。他にも刃を加工する工程はいくつかあります。

しかし波の形状を決定づけるのはこの図の工程なのです。

ごらんの様に片刃ですので、簡易研ぎ器のように両面を挟み込むような研ぎ方ではうまく研げません。

凸凹の凸部のみ砥石にあたり、凹部には砥石があたらない。

片刃の刃物の刃角を壊してしまうので切りにくくなってします。

簡易研ぎ器は直刃専用で、あくまでも「簡易」であるのを知ってください。

ダイヤモンドやスリで波の間を研ぐ。というお問い合わせもありましたが、20や30、それ以上もある波の間を正確に刃角をそろえて研ぐことなど不可能に近いです。

刃角度がばらばらだと切れるところと切れないところができ、スムーズに切れなくなります。

しかし1箇所、2箇所の刃かけには有効かもしれません。

じゃぁ、どのようにして研ぐのか?

本格的な研ぎははっきりいって無理です。

工作機械で波の角度を決めて研ぎ上げるのですから、最初に研ぎあげた機械と同じ特殊な砥石で研がなくては無理。

でもパンきりならではの裏技的というか研ぎ方があるのです。

その名も「裏押し」私どもの会社での通称ですが...。

下図をご覧ください。

裏押しの原理と方法です。

この方法でいくらかは切れ味がよみがえりますよ。

ただし、波の幅がなくなったら寿命だとお考えください。

それでは、また。

そうそう、私ども「包丁のトギノン」にもこだわりのプロの道具「パン・ケーキ用包丁用具」がございます。様々なサイズや形状がありますので参考までにご覧くださいませ。