2:じっと様子を見計らって、潮時を待っていた。

「せたがや日和」に どちらが正解?の設問があり 《潮時》について 1.が正解と 間違っていたよう、 正解を 転載する。年齢のせいか 最近 自虐的な言葉「いよいよ潮時か!」として使っていた。

「何かを行っていて限界を感じた」、または「うまくいかずやめるタイミングを見計らう」際に「潮時」という言葉を使いたくなることはありませんか?例えばスポーツ選手が引退間際という状況になった場合に、やめ時・引き際という意味を含んで用いられる「潮時」という表現。どちらかというとネガティブな表現と思っている人も多いはず。しかしこのような使い方は、実は誤りなのです。

潮時とは、文字通り海の潮の満ち引きから来た言葉。漁師が漁に出る際に、潮の満ち引きから最適なタイミングを見計らって船を出していたことが語源となっているのだそうです。そんな様子が転じたのが「潮時」という言葉なので、本来は「何かを始めるのにいい時期」「最も良いタイミング」という意味を持っています。ですから、正解は「2」

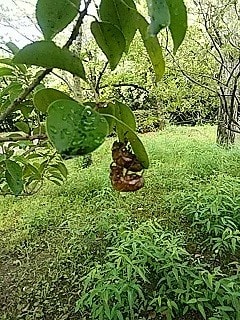

殻斗(かくと)

殻斗(かくと)

ごちそうさま

ごちそうさま

筋道が通らないこと。度外れなこと

筋道が通らないこと。度外れなこと