年賀状つくりに 追われている。 若い時に比べ どうも作成に時間が かかり 国語力の低下が 気になっている。永年 使ってきてた用語がどうも なかなか 出てこなかったり 永年 理解していた言葉の意が 少し 間違いであったり、「自分の意図する言葉」に苦心している。たまたま 年賀の言葉としてよく使った「ご自愛」につき 下記のクイズ《世田谷日和 言葉に関する豆知識》に接し 正直なところ 言葉のニュアンスを少し間違い 理解していたことが解った。

手紙などで「自分の体を大切にしてください」と伝えるのに「お体、ご自愛ください」と書くのは正しい?

1. 正しい

2. 間違い

答えは、2の「間違い」です。

答えは、2の「間違い」です。「お体、ご自愛ください」は、同じことを2度伝えていることになるので、誤用にあたります。

「自愛」を辞書で調べてみると、「自分自身を大切にすること」「自分の健康状態に気をつけること」といった意味が出てきます。「自=自分自身」のことで、これは自分の体のことも含んでいるのです。もし「お体を~」と書きたいのであれば、「どうぞお体に気をつけて、お過ごしください」と書くと良いでしょう。

「ご自愛ください」と書く時には、もう一つ注意したいことがあります。それは、相手が体調不良だとわかっている時です。そうした場合は「一日も早いご回復をお祈りいたします」と書きましょう。

鳴尾浜リゾ ハロウイン使用済みの巨大カボチャ

鳴尾浜リゾ ハロウイン使用済みの巨大カボチャ

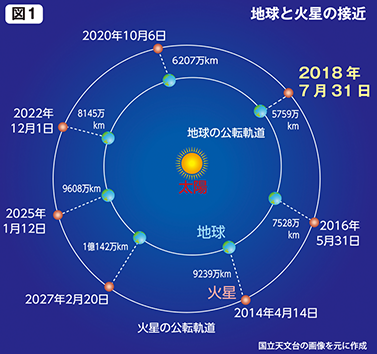

赤く大きな火星が見えた

赤く大きな火星が見えた

ギンナン

ギンナン

ネモフィラ

ネモフィラ 百日草

百日草  エキナセア

エキナセア ウラシマソウ

ウラシマソウ

モミジバフウ(紅葉葉楓)マンサク科 楓属

モミジバフウ(紅葉葉楓)マンサク科 楓属