(ときどき更新の②です)

KAROSHIとアルファベットで海外メディアが伝えるように、働きすぎて病死する、あるいは自ら命を絶つのは日本人に多い。そう思われることが多く、私もそう思っていたのですが、フランスでも、問題になっているようです。

ただし、フランスの場合、社会一般に過労死が増えているというわけではなく、ある企業の、しかもある事業所での過労死が、特にメディアに注目されています。

(10月21-22日付のル・モンド紙です)

その事業所とは自動車メーカー、ルノーのテクニカルセンター。ここでは、去年10月から今年2月にかけて、2人の社員がオフィスで、もう1人が自宅で、自ら命を絶っています。一事業所で、これだけ続けて自殺者が出るというのは、やはり異常。その背景及び対策について、調査委員会が検証しています。

9,257人の社員のうち62.7%に当たる5,800人(その半分が管理職と技術者)にアンケートに答えてもらい、また120人に個別インタビューを行ったそうです。その結果、明らかになったのは・・・

管理職と技術者の31.2%が強度のストレスを抱えているそうで、同じ立場のフランス人平均10.3%の3倍。多くの社員がストレスに悩んでいるようです。そのストレスの元は・・・

仕事が忙しすぎるにもかかわらず、サポートがない。成果に対する見返り、特に昇進が見えにくい。その結果、仕事へのモチベーションが下がり、働く意味を見失っている社員が71%に達しているそうです。では、どの程度忙しいのか・・・

フランスでは一日7時間、週35時間労働になっていますが、この事業所では、社員の三分の二が恒常的に一日9時間働いており、管理職では87.5%が10時間以上働いているそうです。あるプロジェクト・リーダーは「朝8時から夜8時までオフィスで働き、家で夜10時から12時あるいは午前1時頃まで働いている」といっています。フランスのサラリーマンがこんなに働いているとは! 課された仕事を決められた期限までに行うのはほとんど無理なのだが、無理だとか出来ないとかは誰も言わないそうです。きっと、Job Descriptionがはっきりしていて、どんな仕事をして給与いくらという個人契約になっているので、それが達成できなければ解雇される可能性もある。そこで、仕事が多く、責任も重く、ただし給与もいい管理職ほど、無理をする事になっているのでしょうね。「一時的に12時間くらい働く事は厭わないが、14時間も16時間も働く事は無理だ」と言っている管理職もいます。では、どうして、こうも忙しいのか・・・

以前から忙しいのは忙しかったそうですが、特に忙しくなったのは経営陣が「プラン2009」という新しい戦略を発表してからだそうです。新車の開発から製造、そして発売まで、1993年には54ヶ月かけていたのが、今では26ヶ月になり、今後の新車はさらに短期間で開発・製造する事が求められているとか。その結果、働いても働いても仕事をこなせず、ストレスが溜まり、悲劇になってしまう・・・

こうした状況に、会社側は社員を350人増員したり、臨時工を200人雇ったりしたそうです。また、社員の一体感を高め、モチベーションを上げるべく、「チームの日」という行事を行うそうです。日本にある工場祭とかそういった社員行事のようなものなのでしょうね。しかし、社員たちはその効果に懐疑的だそうです。

管理職ほど働くフランスの職場。でも、ちょっと度を越してしまっているのかもしれませんね。フランスで過労死が問題になるとは、思ってもみませんでした。国際的競争と労働環境・・・因みに、「プラン2009」、カルロス・ゴーン氏の戦略だそうです。

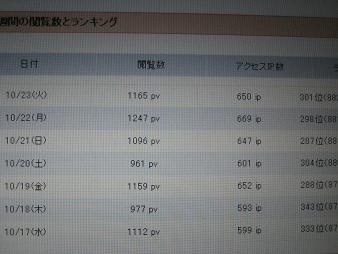

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ

KAROSHIとアルファベットで海外メディアが伝えるように、働きすぎて病死する、あるいは自ら命を絶つのは日本人に多い。そう思われることが多く、私もそう思っていたのですが、フランスでも、問題になっているようです。

ただし、フランスの場合、社会一般に過労死が増えているというわけではなく、ある企業の、しかもある事業所での過労死が、特にメディアに注目されています。

(10月21-22日付のル・モンド紙です)

その事業所とは自動車メーカー、ルノーのテクニカルセンター。ここでは、去年10月から今年2月にかけて、2人の社員がオフィスで、もう1人が自宅で、自ら命を絶っています。一事業所で、これだけ続けて自殺者が出るというのは、やはり異常。その背景及び対策について、調査委員会が検証しています。

9,257人の社員のうち62.7%に当たる5,800人(その半分が管理職と技術者)にアンケートに答えてもらい、また120人に個別インタビューを行ったそうです。その結果、明らかになったのは・・・

管理職と技術者の31.2%が強度のストレスを抱えているそうで、同じ立場のフランス人平均10.3%の3倍。多くの社員がストレスに悩んでいるようです。そのストレスの元は・・・

仕事が忙しすぎるにもかかわらず、サポートがない。成果に対する見返り、特に昇進が見えにくい。その結果、仕事へのモチベーションが下がり、働く意味を見失っている社員が71%に達しているそうです。では、どの程度忙しいのか・・・

フランスでは一日7時間、週35時間労働になっていますが、この事業所では、社員の三分の二が恒常的に一日9時間働いており、管理職では87.5%が10時間以上働いているそうです。あるプロジェクト・リーダーは「朝8時から夜8時までオフィスで働き、家で夜10時から12時あるいは午前1時頃まで働いている」といっています。フランスのサラリーマンがこんなに働いているとは! 課された仕事を決められた期限までに行うのはほとんど無理なのだが、無理だとか出来ないとかは誰も言わないそうです。きっと、Job Descriptionがはっきりしていて、どんな仕事をして給与いくらという個人契約になっているので、それが達成できなければ解雇される可能性もある。そこで、仕事が多く、責任も重く、ただし給与もいい管理職ほど、無理をする事になっているのでしょうね。「一時的に12時間くらい働く事は厭わないが、14時間も16時間も働く事は無理だ」と言っている管理職もいます。では、どうして、こうも忙しいのか・・・

以前から忙しいのは忙しかったそうですが、特に忙しくなったのは経営陣が「プラン2009」という新しい戦略を発表してからだそうです。新車の開発から製造、そして発売まで、1993年には54ヶ月かけていたのが、今では26ヶ月になり、今後の新車はさらに短期間で開発・製造する事が求められているとか。その結果、働いても働いても仕事をこなせず、ストレスが溜まり、悲劇になってしまう・・・

こうした状況に、会社側は社員を350人増員したり、臨時工を200人雇ったりしたそうです。また、社員の一体感を高め、モチベーションを上げるべく、「チームの日」という行事を行うそうです。日本にある工場祭とかそういった社員行事のようなものなのでしょうね。しかし、社員たちはその効果に懐疑的だそうです。

管理職ほど働くフランスの職場。でも、ちょっと度を越してしまっているのかもしれませんね。フランスで過労死が問題になるとは、思ってもみませんでした。国際的競争と労働環境・・・因みに、「プラン2009」、カルロス・ゴーン氏の戦略だそうです。

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ