新婚時代5年間、宝塚ファミリーランドをベランダから望める場所に住んでいた。時折賑やかな園内放送がきこえてきた。

2003年に閉園して、今では唯一残ったメリーゴーランドが、住宅展示場の真ん中で、子ども達を乗せて回っている。

宝塚大劇場の宙組公演「黎明の風」は、昭和の時代劇。

遠山の金さんのように、後の人が実在の人の名前を借りたフィクションである。

歴史考証を気にしては楽しめない世界。

主役の白洲次郎を演じた専科の轟悠さん、歌声が素晴らしい。

初めて宝塚を観た姪は「かっこいいー」と絶賛。

最初のシーンの背景には、「葬式無用戒名不用」と彼の遺言が書いてある。

白洲次郎という人物の、数々のエピソードを散りばめたストーリーになっている。しかし、これはフィクションである。暴れん坊将軍である。政財界の暗黒面にもどっぷり漬かったけれど、人に言えないことは語らなかった人である。

見せたくない姿は見せないのが、宝塚の舞台である。

幕末の変動期、活躍した人達の年齢は若い。近藤勇も土方歳三も34才で、坂本龍馬も32才で生涯をとじた。

それに比べ、昭和20年代という変動期は、戦争で多くの優秀な若者が命を落とし、歴史の表舞台で若者の活躍した時代ではない。

終戦の昭和20年、白洲次郎は43才、マッカーサーは65才、吉田茂は67才である。それが、宝塚の舞台では青年群像になってしまう。

最も実際とかけ離れたイメージはマッカーサーであった。舞台では大和悠河さん演じる金髪の青年マッカーサーが日本に平和をもたらした人のように描かれてる。ほんとは昭和天皇より20才以上年上の60代後半の狡猾な爺さんなのに。

しかし姪達のマッカーサー像はきっと、大和さんになってしまっただろうなぁ。困ったなぁ。

宝塚のパンフレットには、これだけ見たら絶対にひくと思う独特の化粧をした団員達の写真が並ぶ。この化粧の理由は、舞台を観ないと到底理解できないだろう。

2階席の隅っこの席の人にまで、ちゃんとアイコンタクトをとるために、スターの目は大きく輝かなければならないのだ。

全ての客席から直線で見える大階段10段目のセンターはトップスターの聖域で、フィナーレでは必ずここで立ち止まる。その時、大劇場内2550席5100個の視線がこの一点に集まる。

宝塚のプチミュージアムでは、こんなことも体験できるのだった。ランドセルのように背負うの。二人がかりで持ち上げる20㎏の重さのダチョウの羽根を背負ってあの大階段を優雅に歌いながら下りてくるトップスターは、やはり凄いです。

(4月の舞台頑張ってね)

2003年に閉園して、今では唯一残ったメリーゴーランドが、住宅展示場の真ん中で、子ども達を乗せて回っている。

宝塚大劇場の宙組公演「黎明の風」は、昭和の時代劇。

遠山の金さんのように、後の人が実在の人の名前を借りたフィクションである。

歴史考証を気にしては楽しめない世界。

主役の白洲次郎を演じた専科の轟悠さん、歌声が素晴らしい。

初めて宝塚を観た姪は「かっこいいー」と絶賛。

最初のシーンの背景には、「葬式無用戒名不用」と彼の遺言が書いてある。

白洲次郎という人物の、数々のエピソードを散りばめたストーリーになっている。しかし、これはフィクションである。暴れん坊将軍である。政財界の暗黒面にもどっぷり漬かったけれど、人に言えないことは語らなかった人である。

見せたくない姿は見せないのが、宝塚の舞台である。

幕末の変動期、活躍した人達の年齢は若い。近藤勇も土方歳三も34才で、坂本龍馬も32才で生涯をとじた。

それに比べ、昭和20年代という変動期は、戦争で多くの優秀な若者が命を落とし、歴史の表舞台で若者の活躍した時代ではない。

終戦の昭和20年、白洲次郎は43才、マッカーサーは65才、吉田茂は67才である。それが、宝塚の舞台では青年群像になってしまう。

最も実際とかけ離れたイメージはマッカーサーであった。舞台では大和悠河さん演じる金髪の青年マッカーサーが日本に平和をもたらした人のように描かれてる。ほんとは昭和天皇より20才以上年上の60代後半の狡猾な爺さんなのに。

しかし姪達のマッカーサー像はきっと、大和さんになってしまっただろうなぁ。困ったなぁ。

宝塚のパンフレットには、これだけ見たら絶対にひくと思う独特の化粧をした団員達の写真が並ぶ。この化粧の理由は、舞台を観ないと到底理解できないだろう。

2階席の隅っこの席の人にまで、ちゃんとアイコンタクトをとるために、スターの目は大きく輝かなければならないのだ。

全ての客席から直線で見える大階段10段目のセンターはトップスターの聖域で、フィナーレでは必ずここで立ち止まる。その時、大劇場内2550席5100個の視線がこの一点に集まる。

宝塚のプチミュージアムでは、こんなことも体験できるのだった。ランドセルのように背負うの。二人がかりで持ち上げる20㎏の重さのダチョウの羽根を背負ってあの大階段を優雅に歌いながら下りてくるトップスターは、やはり凄いです。

(4月の舞台頑張ってね)

一度は死のうとした彼は、結局死なずに、その後の25年間で素晴らしい曲の数々を作曲する。遺書を書いた後、ここで彼に何が起こったのか。

一度は死のうとした彼は、結局死なずに、その後の25年間で素晴らしい曲の数々を作曲する。遺書を書いた後、ここで彼に何が起こったのか。

みんなもっと目力出そうよー。(←万歳一座のことではありません)

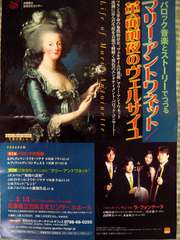

みんなもっと目力出そうよー。(←万歳一座のことではありません) 兵庫県立芸術文化センター小ホールでの、古楽シリーズ。素晴らしい出会いがあった演奏会だった。

兵庫県立芸術文化センター小ホールでの、古楽シリーズ。素晴らしい出会いがあった演奏会だった。

重ねていく、重ねていく。そのたびに、前の腰ひもをサッと引き抜いていく。腰ひもは着付けに2本を交互に使うが、最終的にはたった1本で12枚を支える。

重ねていく、重ねていく。そのたびに、前の腰ひもをサッと引き抜いていく。腰ひもは着付けに2本を交互に使うが、最終的にはたった1本で12枚を支える。 最後に唐衣と後ろに長くひく裳をつけてできあがり。所要時間約30分。

最後に唐衣と後ろに長くひく裳をつけてできあがり。所要時間約30分。 後ろ姿も素適。長い髪が映える衣装だわ。

後ろ姿も素適。長い髪が映える衣装だわ。