正統保守の敵「つくる会」一部首脳を追撃します

「新しい歴史教科書をつくる会」が自由社から出した教科書は反日自虐。 フジサンケイグループ育鵬社こそが正統保守教科書です

★東京書籍の年表スキャンを認めた「つくる会」の墓穴

「新しい歴史教科書をつくる会」の自由社版中学校歴史教科書が自虐教科書(東京書籍)から年表を盗用した問題で、当時の編集担当者の松本謙一氏が「自分は盗用に関与も関知もしていない」と主張した回答書に対し「つくる会」は17日、「反駁」書を会員に送りました。公正を旨とする当ブログは全文を紹介します。

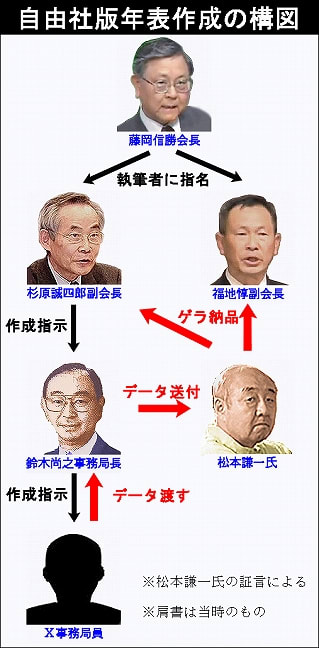

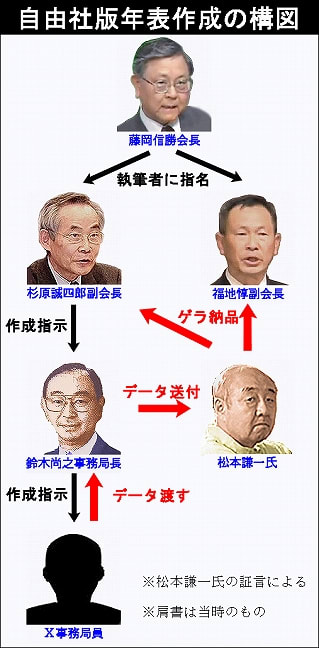

「新しい歴史教科書をつくる会」の自由社版中学校歴史教科書が自虐教科書(東京書籍)から年表を盗用した問題で、当時の編集担当者の松本謙一氏が「自分は盗用に関与も関知もしていない」と主張した回答書に対し「つくる会」は17日、「反駁」書を会員に送りました。公正を旨とする当ブログは全文を紹介します。「反駁」書は会長の杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)の責任で出されたのですが、「杉原氏が年表の『担当執筆者』であり、その『主任』であったとしたら、杉原氏の性格からしても実績からしても、その仕事を無責任に放棄することはあり得ません」などと自惚れた文言があります。

そして「『つくる会』側の調査では、鈴木事務局長の指示で事務局員の一人がスキャナーで東書14年版の年表の文字を読み取り、テキストファイルでフロッピー・ディスクに入れ、松本氏の事務所に送ったことが確認されています」と、東京書籍の年表をスキャンして松本謙一氏側に送った事実をあっさり認め、墓穴を掘っています。

「松本氏が年表を作成するための下書きに利用できると考え、松本氏の作業の手間を少しでも軽減してあげようという善意の支援策として行った行為」だそうです。「下書き」とはどういう意味でしょうか。小山常実という聞いたことのない短大の聞いたことのない教授が

育鵬社を中傷するときに使っている「リライト」をしろということでしょうか。他社の教科書をスキャンすること自体が異常な行為です。参考資料ならスキャナーで読み取ってテキストデータにする必要はなく、本のコピーを渡せばいいだけのことです。「うまくリライトしろと言ったのに、そのまま使いやがって」ということでしょうか。

育鵬社を中傷するときに使っている「リライト」をしろということでしょうか。他社の教科書をスキャンすること自体が異常な行為です。参考資料ならスキャナーで読み取ってテキストデータにする必要はなく、本のコピーを渡せばいいだけのことです。「うまくリライトしろと言ったのに、そのまま使いやがって」ということでしょうか。「つくる会」と松本謙一氏の最大の争点は「そのデータが東京書籍からスキャンしたものだと松本氏が知っていたのか知らなかったのか」というわけです。冷笑するしかありません。どうぞ両者で争ってください。

松本謙一氏が知っていて使ったのだとしても、後で気付いた事務局長の鈴木尚之やスキャン実行役の事務局員はなぜ黙っていたのでしょうか?

年表流用問題の真相

-編集担当者松本謙一氏の回答文書への反駁-

平成23年12月17日

新しい歴史教科書をつくる会

年表流用問題について、当会は、11月29日付け福地惇副会長(教科書採択推進委員会委員長)名の書簡で、当時の編集担当者(自由社教科書編集室長)であった松本謙一氏に対し、流用に至った事情を照会しました。これに対し、松本氏は12月8日付けの書簡で回答すると同時に、その文書を報道機関を含むかなり広範囲の関係者に当方に無断で郵送しました。 しかし、その内容は自己の責任を一切認めず、「つくる会」側の、しかも故人に責任を転嫁したものであり、その論旨は破綻しています。松本氏がこのように、調査中の事案について、「つくる会」の社会的信用を著しく貶める文書を一方的に公開したため、インターネット上でも「つくる会」のイメージダウンを狙って悪意をもって流布されています。「つくる会」としては松本氏の名誉を慮って、今まであえて編集担当者の名前に言及することを避けてきましたが、ことここに至ってはやむを得ず、以下の通り年表流用問題の真相を明らかにし、松本氏の責任を公にする必要に迫られることになりました。これを機会に、会員や支援者の皆様におかれましては、以下の事実関係をよくお読み取りいただき、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(1)教科書編集の基本方針と年表の作成担当者 平成19年秋、「つくる会」の趣意書に基づく歴史教科書を新たに自由社から発行し、『新編 新しい歴史教科書』として平成20年4月の文科省検定に提出する方針が固まりました。代表執筆者は藤岡信勝会長(当時)がつとめ、編集担当者の役目を、前つくる会東京支部長で、定期雑誌を編集・発行してきた松本謙一氏に委嘱しました。

日付けは今のところ特定できませんが、編集の基本方針と執筆の分担を確認する会合が開かれました。その場で、

①本文及びページ単位の大型コラムの大部分の執筆と仕上げ、及び他の執筆分担者の原 稿とりまとめの責任は代表執筆者である藤岡会長が引き受ける

②本文周辺の教材及びその他のページは、自由社教科書編集室長である松本氏の責任に おいて制作する

③松本氏には、編集担当者としての職務とは別に、文化史など個々のページについては、 本文及び大型コラムの執筆者としても委嘱する

との方針が決定・確認されました。従って、年表の作成担当者は編集担当者である松本氏となります。年表については、各社教科書の年表の構成などを調査した上で、自由社独自のものをつくることを確認しました。

ところが、松本氏は回答文書の中で、「当該年表の担当執筆者に藤岡氏が指名したのは、主任は杉原先生、補佐は福地先生」だったと書いています。これは全くの虚偽であり、編集会議でそのような決定をおこなったことはありません。もし松本氏の言う通り、杉原氏が年表の「担当執筆者」であり、その「主任」であったとしたら、杉原氏の性格からしても実績からしても、その仕事を無責任に放棄することはあり得ません。それだけではなく、この嘘が成り立たないことは、松本氏の回答文書の中で、杉原氏が担当執筆者であったという松本氏の主張との矛盾が生じていますので、該当箇所で指摘することとします。

(2)年表の流用が生じた経過

さて、東京書籍平成14年度使用開始供給本(以下、「東書14年版」と略称)の歴史教科書から日本史の部分の文字情報が殆ど丸写しの形で流用された経過について、松本氏は、回答文書の冒頭で「結論」として、次のように述べています。

【当該年表の原稿は担当執筆者であった杉原誠四郎先生(現貴会会長)の指示により当時の貴会本部事務局長、鈴木尚之氏が事務局員(氏名不承知)に作成させ、私ども当時の「自由社臨時教科書編集室」にフロッピー・ディスクに記録した電子情報で送達したものをそのまま使用したもので、内容の製作経緯に関しましては、当方は一切関与も関知もしていません。】

そして本文では、さらに詳細に次のように経過を述べています。

【平成20年3月末に至って、「つくる会」鈴木事務局長から思いがけず私の事務所(当時、自由社の臨時教科書編集室として提供)に電話があり、「年表の原稿は杉原先生の指示で事務局員に入力させたので、直ちに送るからこれを使ってください」といわれました。】 【フロッピー・ディスク(だったと記憶しますが)で「つくる会」本部から私ども「臨時教科書編集室」に届いた原稿は、その時点ですでに年表の枠組みデザイン(新規に作成)を用意して文字原稿の入稿を待ち焦がれていた図表担当の下請けデザイナー須藤氏に直ちに転送してページ組みの体裁に整えました。他の分担執筆者からの入稿と全く同様に、原稿執筆者の権威と専門知識を信頼して、私および私の配下の技術スタッフは、その内容には一切手を触れていません。】

「つくる会」側の調査では、鈴木事務局長の指示で事務局員の一人がスキャナーで東書14年版の年表の文字を読み取り、テキストファイルでフロッピー・ディスクに入れ、松本氏の事務所に送ったことが確認されています。そのデータは「つくる会」事務所に保存されており、「教科書ーー年表」と名付けられたフォルダーにワードで作成された文字が「1、2、3、4」というナンバーをつけて4分割されて入っていました。保存日は平成20年2月27日です。松本氏が「3月末」としているのは記憶の間違いと思われます。データをA4の用紙に打ち出すと11ページになります。そのうちの最初の1ページは別紙の通りです。

しかし、言うまでもないことですが、鈴木氏が東書14年版の年表の文字データを事務局員に指示して入力し松本氏に送ったのは、教科書の制作作業に追われていた松本氏に同情した鈴木氏が、松本氏が年表を作成するための下書きに利用できると考え、松本氏の作業の手間を少しでも軽減してあげようという善意の支援策として行った行為であることは疑う余地がありません。ですから、松本氏はその文字データを入力の手間を節約するために利用しつつ、独自の年表として仕上げる作業をした上でデザイナーに渡すべきであったのに、その作業を怠ったということになります。この点で松本氏の責任は免れません。

ついでに言えば、松本氏の回答文書でも言及されているとおり、鈴木氏は各社の歴史教科書を取りそろえて松本氏の事務所に送りましたが、それは松本氏が年表などを作成するための参考資料であり、鈴木氏は各社の教科書の年表の構成などを調査した上で自由社独自の年表を作成するという当初からの基本方針に基づいて行動しているのです。

松本氏は、鈴木氏が「年表の原稿は杉原先生の指示で事務局員に入力させたので、直ちに送るからこれを使ってください」と電話で語ったとし、鈴木氏の行為が杉原氏の「指示」によるものだったとしています。この点について、杉原氏に確たる記憶がありませんが、「つくる会」事務所での鈴木氏との会話で、松本氏の作業を支援するため年表用に使う文字群の電子データを入力して松本氏に送ってあげればよいかもしれない、という類の話をした可能性はあります。確定的なことは言えませんが、それを鈴木氏は「杉原先生の指示」として松本氏に伝えたとも考えられます。しかし、杉原氏のこの件での関わりはそれ以上でも以下でもありません。杉原氏は、出来上がった年表を見て、当然ながらそれは松本氏が独自に作成したものであると信じていました。この点は、他のすべての「つくる会」関係者の共通した認識でした。

それよりも、もし、松本氏が本当に杉原氏が年表の「担当執筆者」の「主任」であると信じていたのなら、送られてきた原稿は杉原氏の原稿であると考えるのが当然であるのに、なぜか松本氏は、「つくる会」の事務局員が作成したものと想像しています。このことからも、松本氏は杉原氏の役割について、虚偽を述べていることはあきらかです。

(3)松本氏の弁明の矛盾

松本氏の弁明のポイントは、<鈴木氏から受け取ったフロッピーの文字情報を、松本氏は東京書籍14年版の年表の文字情報を入力しただけのものとは知らず、「つくる会」側が独自につくった年表の完成原稿だと思い込んだ>と要約できます。松本氏の言葉を引けば、「歴史に素養のある事務局員の誰かがそれら[つくる会事務所にある歴史資料を指す-引用者注]から必要事項を拾って新規に編成した原稿であろうと想像していました」、「原稿執筆者の権威と専門知識を信頼して、私および私の配下のスタッフは、その内容には一切手を触れていません」などと書いていることから松本氏の主張がわかります。

鈴木氏と松本氏の間でどのようなやりとりがあり、フロッピー・ディスクのデータについてどのような確認のもとにデータの受け渡しが行われたのか、一方の当事者である鈴木氏が死去している現在、確かめようがありません。しかし、松本氏の弁明が成り立たないことは、松本氏が引用している鈴木氏の発言や前後の事情から十分に論証できます。

第一に、松本氏の回答文書によれば、鈴木氏は「年表の原稿は杉原先生の指示で事務局員に入力させたので、直ちに送るからこれを使ってください」と言ったとのことです。もし、事務局員が年表を作成したのなら、「入力させた」という言い方をするはずがありません。年表の「作成」のほうが「入力」よりも重要な作業ですから、鈴木氏は「事務局員に作成させた」と言うはずです。「入力」という言葉は、すでにある文書を電子情報に転換したという意味になることは当然です。鈴木・松本両氏の間では、文字データが東書のものであり、下書きに利用するためのものであることは当然了解されていたはずです。

第二に、それでも松本氏は、鈴木氏から受け取ったフロッピー・ディスクの情報を「つくる会」側の作成した独自の原稿だと思い込んだ(錯覚した)という弁明は成り立ちそうに見えます。しかし、残念ながらその弁明は根本的に矛盾を含んでいて成立しません。

松本氏の回答文書によれば、図表担当の下請けデザイナー須藤氏は、原稿が到着する前に、予め「年表の枠組みデザイン」を「新規に作成」して、「文字原稿の入稿を待ち焦がれていた」とのことです。ところが、その「新規に作成」したと称する「年表の枠組みデザイン」は、新規でも何でもなく、東書平成14年版の年表と殆ど同じです。出来上がった自由社版の年表の枠組みは、「日本のおもなできごと・朝鮮・中国・世界のおもなできごと・西洋」という欄から成っていますが、この構成は東書14年版と全く同一で、各欄の横の幅のサイズまでもほぼ同じなのです。予め、東書14年版をまねるという意思が無ければ起こり得ないことです。

さらに奇妙なことがあります。年表の原稿は、松本氏の説明によれば、「思いがけず」かかってきた鈴木氏からの電話ののち送られてきたとのことですから、それが東書の教科書の年表であることは事前には知り得なかったはずです。それなのに年表の原稿が東書14年版の年表のデザインに対応するものであるということが、松本氏と須藤氏はどうしてわかったのでしょうか。要するに、「つくる会」から送られた文字データが東書14年版のものだとは知らなかったという松本氏の説明は完全に破綻しています。

第三に、つくる会の事務局で出来ることは、文字データの入力に限られます。実際、別紙をご覧いただければわかるとおり、「つくる会」側が提供したデータは、東書14年版の年表の文字情報だけを列挙した形式のもので、各欄のタイトルさえ入力されていません。この文字情報を年表の形にくみ上げるのがデザイナーの仕事になりますが、その場合、デザインすべき設計図や組み方の実物モデルがなければ、どんなデザイナーも作業を進めることは不可能です。従って、東書14年版年表の現物またはコピーを須藤氏は参照しながら、文字の配置や空間を決めていったものであることは疑いなく、その行為はもちろん松本氏の指示のもとに行われたのですから、東書14年版と同じようにデザインすることを須藤氏に指示した松本氏は、その作業が東書14年版の流用であることを十分に認識していたことになります。松本氏は「もちろん私は鈴木氏から年表の出典はまったく聞いておりません」と強弁していますが、これは虚言というほかはありません。

さらに、自由社の年表には、東書14年版で「●」印であらわされている「このころ」を表す約束事の記号を、「このころ」という文字にした独自のロゴがあります。これも、松本氏が指示しない限り須藤氏が勝手につくるはずもなく、松本氏は東書14年版からの流用であることに気付きにくいように、一種のカモフラージュとして新しいロゴを作成したと考えられます。松本氏は、「私および私の配下の技術スタッフは、その内容には一切手を触れていません」などと書いていますが、それは事実に反します。

(4)その他の論点

以上で問題の要点は尽きていますが、松本氏の主張に見られるその他の論点について、いくつか補足しておきます。

第一に、松本氏は、年表の原稿の作成が自分の仕事ではなかったかのように説明していますが、基本方針の項で述べた通り、本文とページ単位のコラム以外の部分は、編集担当者として自由社から給与を受け取って仕事をしていた松本氏がなすべき業務でした。松本氏は、教科書の作成を自分に任せて欲しいと強く希望し、実際、本文とページ単位のコラム以外の部分はすべて仕上げました。当然ながら、年表も松本氏が担当すべき業務でした。

このような認識が、当時関係者に十分に共有されていたことは、松本氏の回答文書自体が証明しています。松本氏によれば、つくる会の鈴木事務局長がデータを松本氏に渡す際に、鈴木氏の電話は「事務局から松本さんへのプレゼントです」という冗談めいた挨拶から始まったとのことです。もし、松本氏の言う通り「つくる会」側に原稿作成の責任があるのなら、単にやるべき作業を実行しただけのことで、鈴木氏は「プレゼント」という表現をここでするはずがありません。「プレゼント」という表現は、年表作成は松本氏の仕事だが、その一部を肩代わりして作業をして差し上げた、ということを意味します。

第二に、平成21年7月1日に各執筆者の印税配分を決めた際、年表は松本氏の配分に入らなかったことを理由にして、松本氏は「代表執筆者の藤岡氏も年表は私の作成ではないと認識していた」と主張しています。これも、全く当たりません。では、年表のページは誰に印税配分されたかというと、誰にも配分されていません。これは「著作権確定のための原則」という同日配布した文書に、「表紙、目次、扉、地図、索引、などのページについては、自由社の編集部として行った作業であり、著作権の対象から除外する」と明記されていることによるものです。年表も著作権の対象から除外されているので松本氏の作成にかかるものであっても印税が発生しなかったのです。印税が発生していないということは、かえって年表が編集担当者の責任において作成されたことの明白な証拠です。

第三に、9月12日付けの自由社加瀬社長の照会に対する松本氏の9月18日付けの回答文書でも、今回の「つくる会」あての回答文書でも、松本氏は、東書の教科書が自分の事務所にはない、ということを盛んに強調しています。しかし、現実には東書14年版の年表のデザインを引き写して自由社の年表はつくられているのですから、松本氏及び須藤氏が東書14年版の年表を十分に参照したことは上記の説明のとおり疑いの余地はなく、教科書が手許にないという弁明には何の説得力も証拠価値もありません。

第四に、松本氏は、なぜ年表流用が発覚した5月の時点で自分に問い合わせをしなかったのかと問い詰めています。理由は、当時は教科書の採択期間中だったからであり、採択が終わった直後の9月12日に、上記のように自由社側が調査を開始しています。もし採択期間中に松本氏への問い合わせをしたなら、氏が自由社教科書の採択を挫折させるための妨害行動に出ることは明らかでした。現に今回、当方から質問状を出しただけで、しかも、12月10日に杉原会長が調査が完了するまで外部への公表を控えたいとの趣旨で松本氏に電話したことをも無視して、一方的に文書を公表し、「つくる会」を攻撃し、会の「清算」まで勧告するという異常な行動をとっています。この松本氏の行動そのものが、採択期間中にこの問題の究明をあえて避けた当方の対応が正しかったことを示しています。

松本氏は、「つくる会」の教科書運動にこれだけの損害を与えながら、一片の謝罪もなく、松本氏の多忙を見かねて善意で支援の手を差し伸べたことを悪用して「つくる会」側に全面的に責任を転嫁し、「死人に口無し」よろしく故人である鈴木事務局長を「キーマン」に仕立て上げて自己の責任を免れようとしています。松本氏のこのような道義に悖る態度は、かつての仲間として残念でなりません。

なお、年表流用問題についての松本回答文書への反駁は以上で完結しておりますので、当会としては、この先、これ以上議論する必要を認めません。今後、さらにこの件で「つくる会」の信用を毀損する行為がなされた場合は、法的措置も視野に入れて対応いたしますので、松本氏及びこれに加担するネット関係者に予め警告しておきます。 以上

*事務局注記 12月8日付け松本謙一氏の回答文書の全文は、「つくる会」のホームページに掲載します。

別紙

●このころであることを示す。

■日本と外国との関係をあらわす。

●採集や狩りによって生活する

●稲作,金属器の使用が始まる

●各地に小さな国ができる

57■倭奴国の王が後漢に使いを送る

239■邪馬台国の卑弥呼が魏に使いを送る

大和国家の統一進む

●このころ,倭,高句麗と戦う

478■倭王武が中国の南朝に使いを送る

■百済から仏像・経典がおくられる

●物部,蘇我氏ら豪族が勢力を争う

593聖徳太子が摂政となる

607■小野妹子を隋に送る

630■第1回遣唐使を送る

645大化の改新

●公地・公民の制

●改新政治が進展する

701大宝律令

710都を奈良(平城京)に移す

743墾田永年私財法

●荘園ができ始める

784都を京都(長岡京)に移す

794都を京都(平安京)に移す

---------------------------------------------------------------

縄文文化

縄文士器

弥生文化

弥生土器

銅鏡

銅剣

銅鐸

銅矛

古墳文化

古墳 鏡・玉・はにわ

大陸文化の伝来

漢字

仏教

儒教

飛鳥文化

法隆寺

百済観音像

天平文化

「古事記」

「風士記」

「日本書紀」

東大寺の大仏完成(52)

正倉院「万葉集」

トラックバック ( 0 )

★年表盗用は「つくる会」の仕業だった-松本謙一氏証言

【追記】「編集担当者松本謙一氏の回答文書への反駁」と題する「新しい歴史教科書をつくる会」の文書が出されました←クリック 。杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が年表の主任執筆者であることは否定しているものの、「つくる会」事務局員が東京書籍平成14年版の年表の文字情報をスキャナーで読み取ってフロッピーに保存し、松本氏の事務所に送ったことを認めています。その動機などについては見解の相違があるようですが、いずれにせよ「つくる会」自由社の内部で起こった問題であることには変わりありません。

…………………………………………………………………………………………………………

「新しい歴史教科書をつくる会」の自由社版中学校歴史教科書が自虐教科書(東京書籍)から年表を盗用した問題は、師走になって急展開しました。

「新しい歴史教科書をつくる会」=自由社は問題発覚後、「当時の編集長と連絡が取れず、経緯が確認できていないが、編集者として常識外の行動で申し訳ない」(毎日新聞へのコメント)などと、当時の編集担当者の松本謙一氏(元「つくる会」東京支部長)に責任を転嫁してきました。

「新しい歴史教科書をつくる会」理事の小山常実に至ってはブログで

ところが、松本謙一氏は「新しい歴史教科書をつくる会」副会長・福地惇からの内容証明郵便(連絡取れないんじゃなかったの?)に対し、8日付で回答書を送り、驚くべき事実関係を証言しました(関係者や報道機関にも送付。下記サイトに全文あり)。

ところが、松本謙一氏は「新しい歴史教科書をつくる会」副会長・福地惇からの内容証明郵便(連絡取れないんじゃなかったの?)に対し、8日付で回答書を送り、驚くべき事実関係を証言しました(関係者や報道機関にも送付。下記サイトに全文あり)。

松本謙一さんに年表盗用の罪を着せた藤岡信勝。真犯人は…←クリック

松本謙一氏の回答書の骨子は次の通りです。

▼自由社版の年表を作成したのは「新しい歴史教科書をつくる会」事務局員。松本謙一氏はその電子データをそのまま使用しただけで、盗用に関与も関知もしていない

▼データを松本氏に送ったのは鈴木尚之事務局長

▼その際、鈴木事務局長は「杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)副会長(現会長)の指示。これを使うように」と発言した

▼年表の執筆担当者は主任が杉原(本名・平田)副会長、補佐は福地惇副会長。ゲラをチェックしたのも両氏

▼「つくる会」=自由社は年表盗用発覚後「当時の編集担当者はすでに退職しており連絡がつかない」と責任を松本氏になすりつけていたが、松本氏は連絡がつく所にいた。現に今回連絡してきた。一連の対応は非常に不可解

真相はなお不明なものの、杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が盗用を指示していなかったとしても年表作成の監督責任者であることは間違いありません。鈴木尚之が今年5月に死亡しているため、杉原(本名・平田)や事務局員(関係者によると既に退職)による口裏合わせも心配されますが、関係者によると杉原(本名・平田)は10日朝に松本謙一氏に電話をかけ(連絡取れないんじゃなかったの??)「調べが不十分で申し訳ありません」と謝罪したそうです。

年表盗用は「新しい歴史教科書をつくる会」の責任だったのです。「つくる会」は「他社の年表を引き写してつくられたとは夢にも思わず、従って他社の年表と比較・照合するなどの問題意識がそもそも生じませんでした」(8月2日付「自由社歴史教科書の年表問題に関する『つくる会』の見解 」)と言っていますが、松本謙一氏にしてみれば「それはこっちのせりふだよ」です。

…………………………………………………………………………………………………………

この機会に「年表盗用問題の年表」を掲載しておきます。

■平成20年

■平成20年

4月17日

自由社(石原萠記社長)が文部科学省に中学校歴史教科書(平成22年度版)を検定申請。このとき申請された白表紙本で東京書籍から盗用した年表を使用

12月4日

文科省は516カ所の欠陥を指摘し不合格に。ただし年表盗用には気付かず(「新しい歴史教科書をつくる会」はこのときの不合格の事実を未だに会員に公表していない)

12月24日

12月24日

自由社が指摘された部分を修正し再申請。盗用年表はそのまま

■平成21年

4月9日

文科省が自由社版の検定合格を発表。年表盗用には気付かず。その後、自由社(石原萠記社長)はなぜか同名の別法人・自由社(加瀬英明社長)に版権譲渡

4月15日

自由社(石原萠記社長)で教科書編集を一手に担い、自由社(加瀬英明社長)の取締役教科書編集室長だった松本謙一氏が突如解任・追放される

5月24日

5月24日

自由社版の市販本『日本人の歴史教科書』が発売。盗用年表はそのまま

そのころ

そのころ

自由社が全国の教育委員会などに採択手続き用の見本本を発送。盗用年表はそのまま

7月16日

自由社版の年表が豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を「朝鮮侵略」と表記していることを当ブログ←クリック が指摘。このときわれわれプロジェクトJは、なぜ「保守の教科書」を自称する自由社が秀吉の朝鮮出兵について「侵略」という自虐教科書と同じ用語で断罪しているのか不思議に思い「どこかの参考書か教科書を写しているのかもしれない」と感じていたが、盗用元は分からず。同じ疑問は「つくる会」関係者も持ったはず

■平成22年

■平成22年

4月

横浜市の18区中8区の市立中など採択校で自由社版供給本が生徒に配られる。「朝鮮侵略」は「朝鮮出兵」に直したが、その他の盗用年表はそのまま

4月21日

4月21日

自由社が文科省に平成24年度版を検定申請。盗用年表はそのまま

■平成23年

3月30日

文科省が自由社版の検定合格を発表(盗用年表が2度目の検定合格)

4月28日

4月28日

自由社版の市販本『市販本 新しい歴史教科書』が発売。盗用年表はそのまま

そのころ

そのころ

自由社が全国の教育委員会などに採択手続き用の見本本を発送。盗用年表はそのまま

5月4日

「つくる会」事務局長・鈴木尚之が死亡

5月5日

自由社版市販本の年表が秀吉の朝鮮出兵を前回供給本の「朝鮮出兵」から再び「朝鮮侵略」に戻した事実を当ブログ←クリック が指摘。不可解な行動を受け、プロジェクトJが参考書や他社教科書の年表との照合作業に着手

5月26日

自由社版の年表(日本史部分)が東京書籍の平成14年度版からの盗用である事実を当ブログ←クリック が指摘。藤岡信勝はツイッターで「採択が本格化する5月になるのを待って匿名の謀略ブログで公表」と書いているが、盗用に気付いたのはこの数日前。4月なら「採択手続き開始早々」、7月なら「採択決定直前」と都合よく書くのだろう

6月14日

朝日新聞が年表盗用を報道。「つくる会」関係者は前日の朝日新聞からの取材が「晴天の霹靂」(正しくは青天の霹靂)などととぼけているが、当ブログには5月26日以降、関係者とみられるアクセスが多数記録されている

6月16日

「つくる会」会長・藤岡信勝と自由社の社長・加瀬英明、編集部長・榎本司郎が東京都北区の東京書籍を訪れ謝罪。文科省にも報告

7月27日

自由社がようやく市販本の回収を要請する文書を出版取次会社に送る。ここまで回収を引き延ばした理由として、「つくる会」=自由社が採択を期待していた28日の東京都教委の審議前に回収が明るみに出てはまずいとの判断があったという指摘がある

8月1日

読売新聞や毎日新聞などが夕刊で年表盗用と回収開始を報道。共同通信も配信(産経新聞は翌日朝刊で報道)

8月2日

藤岡信勝らが文科省記者クラブで記者会見。「当時の作成担当者は2年前に退社しており、なぜこのようなことになったのか、その経過を確かめることはできません。執筆者としては他社の年表を引き写してつくられたとは夢にも思わず、従って他社の年表と比較・照合するなどの問題意識がそもそも生じませんでした」と釈明

8月3日

翌日の横浜市教委の採択で自由社の勝ち目がないと悟った藤岡信勝が、謝罪から一転して、年表盗用が発覚したのは 育鵬社支援グループと左翼、朝日新聞、中国共産党の謀略だとツイッターやメーリングリストでわめき始める。自分たちがこのタイミングで回収を始めたにもかかわらず「横浜の採択日の2日前にあわせて一斉に報道した」と被害妄想を展開

育鵬社支援グループと左翼、朝日新聞、中国共産党の謀略だとツイッターやメーリングリストでわめき始める。自分たちがこのタイミングで回収を始めたにもかかわらず「横浜の採択日の2日前にあわせて一斉に報道した」と被害妄想を展開

8月4日

横浜市教委が 育鵬社の歴史・公民教科書を採択

育鵬社の歴史・公民教科書を採択

8月9日

藤岡信勝が年表問題の責任を取り「つくる会」に会長辞任を申し出る。ツイッターに「つくる会を汚い手段で踏みつけているのが八木グループということになります。育鵬社は中韓にへつらっている教科書です」と醜い捨てぜりふを残す

8月31日

「つくる会」緊急理事会で藤岡信勝が会長辞任。新会長に杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が就任

9月5日

「つくる会」が文科省記者クラブで記者会見し、藤岡信勝の会長辞任などを5日遅れで発表

11月29日

「当時の編集長と連絡が取れない」と言っていた「つくる会」が副会長・福地惇の名で松本謙一氏になぜ無断で流用したのかと尋ねる照会書を発送

12月8日

松本謙一氏が回答書で、当時の杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)副会長の指示を受けた鈴木尚之事務局長から送られたデータをそのまま使用しただけで、自分は盗用に一切関与も関知もしていないと証言

12月10日

「当時の編集長と連絡が取れない」と言っていた「つくる会」の会長・杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が松本謙一氏に電話をかけ謝罪

※この年表は盗用自由です。

…………………………………………………………………………………………………………

「新しい歴史教科書をつくる会」の自由社版中学校歴史教科書が自虐教科書(東京書籍)から年表を盗用した問題は、師走になって急展開しました。

「新しい歴史教科書をつくる会」=自由社は問題発覚後、「当時の編集長と連絡が取れず、経緯が確認できていないが、編集者として常識外の行動で申し訳ない」(毎日新聞へのコメント)などと、当時の編集担当者の松本謙一氏(元「つくる会」東京支部長)に責任を転嫁してきました。

「新しい歴史教科書をつくる会」理事の小山常実に至ってはブログで

「つくる会」には金がなく、人もいなかったので、元編集者M氏にしわ寄せが行った。M氏は時間を節約するためであろうが、東京書籍平成14年度版の年表を流用した。その1年後平成21年春、氏は別件でけんか別れして出ていった。氏は、年表のことを隠したまま出ていった。と名誉毀損行為を行っています。

ところが、松本謙一氏は「新しい歴史教科書をつくる会」副会長・福地惇からの内容証明郵便(連絡取れないんじゃなかったの?)に対し、8日付で回答書を送り、驚くべき事実関係を証言しました(関係者や報道機関にも送付。下記サイトに全文あり)。

ところが、松本謙一氏は「新しい歴史教科書をつくる会」副会長・福地惇からの内容証明郵便(連絡取れないんじゃなかったの?)に対し、8日付で回答書を送り、驚くべき事実関係を証言しました(関係者や報道機関にも送付。下記サイトに全文あり)。松本謙一さんに年表盗用の罪を着せた藤岡信勝。真犯人は…←クリック

松本謙一氏の回答書の骨子は次の通りです。

▼自由社版の年表を作成したのは「新しい歴史教科書をつくる会」事務局員。松本謙一氏はその電子データをそのまま使用しただけで、盗用に関与も関知もしていない

▼データを松本氏に送ったのは鈴木尚之事務局長

▼その際、鈴木事務局長は「杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)副会長(現会長)の指示。これを使うように」と発言した

▼年表の執筆担当者は主任が杉原(本名・平田)副会長、補佐は福地惇副会長。ゲラをチェックしたのも両氏

▼「つくる会」=自由社は年表盗用発覚後「当時の編集担当者はすでに退職しており連絡がつかない」と責任を松本氏になすりつけていたが、松本氏は連絡がつく所にいた。現に今回連絡してきた。一連の対応は非常に不可解

真相はなお不明なものの、杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が盗用を指示していなかったとしても年表作成の監督責任者であることは間違いありません。鈴木尚之が今年5月に死亡しているため、杉原(本名・平田)や事務局員(関係者によると既に退職)による口裏合わせも心配されますが、関係者によると杉原(本名・平田)は10日朝に松本謙一氏に電話をかけ(連絡取れないんじゃなかったの??)「調べが不十分で申し訳ありません」と謝罪したそうです。

年表盗用は「新しい歴史教科書をつくる会」の責任だったのです。「つくる会」は「他社の年表を引き写してつくられたとは夢にも思わず、従って他社の年表と比較・照合するなどの問題意識がそもそも生じませんでした」(8月2日付「自由社歴史教科書の年表問題に関する『つくる会』の見解 」)と言っていますが、松本謙一氏にしてみれば「それはこっちのせりふだよ」です。

…………………………………………………………………………………………………………

この機会に「年表盗用問題の年表」を掲載しておきます。

■平成20年

■平成20年4月17日

自由社(石原萠記社長)が文部科学省に中学校歴史教科書(平成22年度版)を検定申請。このとき申請された白表紙本で東京書籍から盗用した年表を使用

12月4日

文科省は516カ所の欠陥を指摘し不合格に。ただし年表盗用には気付かず(「新しい歴史教科書をつくる会」はこのときの不合格の事実を未だに会員に公表していない)

12月24日

12月24日自由社が指摘された部分を修正し再申請。盗用年表はそのまま

■平成21年

4月9日

文科省が自由社版の検定合格を発表。年表盗用には気付かず。その後、自由社(石原萠記社長)はなぜか同名の別法人・自由社(加瀬英明社長)に版権譲渡

4月15日

自由社(石原萠記社長)で教科書編集を一手に担い、自由社(加瀬英明社長)の取締役教科書編集室長だった松本謙一氏が突如解任・追放される

5月24日

5月24日自由社版の市販本『日本人の歴史教科書』が発売。盗用年表はそのまま

そのころ

そのころ自由社が全国の教育委員会などに採択手続き用の見本本を発送。盗用年表はそのまま

7月16日

自由社版の年表が豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を「朝鮮侵略」と表記していることを当ブログ←クリック が指摘。このときわれわれプロジェクトJは、なぜ「保守の教科書」を自称する自由社が秀吉の朝鮮出兵について「侵略」という自虐教科書と同じ用語で断罪しているのか不思議に思い「どこかの参考書か教科書を写しているのかもしれない」と感じていたが、盗用元は分からず。同じ疑問は「つくる会」関係者も持ったはず

■平成22年

■平成22年4月

横浜市の18区中8区の市立中など採択校で自由社版供給本が生徒に配られる。「朝鮮侵略」は「朝鮮出兵」に直したが、その他の盗用年表はそのまま

4月21日

4月21日自由社が文科省に平成24年度版を検定申請。盗用年表はそのまま

■平成23年

3月30日

文科省が自由社版の検定合格を発表(盗用年表が2度目の検定合格)

4月28日

4月28日自由社版の市販本『市販本 新しい歴史教科書』が発売。盗用年表はそのまま

そのころ

そのころ自由社が全国の教育委員会などに採択手続き用の見本本を発送。盗用年表はそのまま

5月4日

「つくる会」事務局長・鈴木尚之が死亡

5月5日

自由社版市販本の年表が秀吉の朝鮮出兵を前回供給本の「朝鮮出兵」から再び「朝鮮侵略」に戻した事実を当ブログ←クリック が指摘。不可解な行動を受け、プロジェクトJが参考書や他社教科書の年表との照合作業に着手

5月26日

自由社版の年表(日本史部分)が東京書籍の平成14年度版からの盗用である事実を当ブログ←クリック が指摘。藤岡信勝はツイッターで「採択が本格化する5月になるのを待って匿名の謀略ブログで公表」と書いているが、盗用に気付いたのはこの数日前。4月なら「採択手続き開始早々」、7月なら「採択決定直前」と都合よく書くのだろう

6月14日

朝日新聞が年表盗用を報道。「つくる会」関係者は前日の朝日新聞からの取材が「晴天の霹靂」(正しくは青天の霹靂)などととぼけているが、当ブログには5月26日以降、関係者とみられるアクセスが多数記録されている

6月16日

「つくる会」会長・藤岡信勝と自由社の社長・加瀬英明、編集部長・榎本司郎が東京都北区の東京書籍を訪れ謝罪。文科省にも報告

7月27日

自由社がようやく市販本の回収を要請する文書を出版取次会社に送る。ここまで回収を引き延ばした理由として、「つくる会」=自由社が採択を期待していた28日の東京都教委の審議前に回収が明るみに出てはまずいとの判断があったという指摘がある

8月1日

読売新聞や毎日新聞などが夕刊で年表盗用と回収開始を報道。共同通信も配信(産経新聞は翌日朝刊で報道)

8月2日

藤岡信勝らが文科省記者クラブで記者会見。「当時の作成担当者は2年前に退社しており、なぜこのようなことになったのか、その経過を確かめることはできません。執筆者としては他社の年表を引き写してつくられたとは夢にも思わず、従って他社の年表と比較・照合するなどの問題意識がそもそも生じませんでした」と釈明

8月3日

翌日の横浜市教委の採択で自由社の勝ち目がないと悟った藤岡信勝が、謝罪から一転して、年表盗用が発覚したのは

育鵬社支援グループと左翼、朝日新聞、中国共産党の謀略だとツイッターやメーリングリストでわめき始める。自分たちがこのタイミングで回収を始めたにもかかわらず「横浜の採択日の2日前にあわせて一斉に報道した」と被害妄想を展開

育鵬社支援グループと左翼、朝日新聞、中国共産党の謀略だとツイッターやメーリングリストでわめき始める。自分たちがこのタイミングで回収を始めたにもかかわらず「横浜の採択日の2日前にあわせて一斉に報道した」と被害妄想を展開8月4日

横浜市教委が

育鵬社の歴史・公民教科書を採択

育鵬社の歴史・公民教科書を採択8月9日

藤岡信勝が年表問題の責任を取り「つくる会」に会長辞任を申し出る。ツイッターに「つくる会を汚い手段で踏みつけているのが八木グループということになります。育鵬社は中韓にへつらっている教科書です」と醜い捨てぜりふを残す

8月31日

「つくる会」緊急理事会で藤岡信勝が会長辞任。新会長に杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が就任

9月5日

「つくる会」が文科省記者クラブで記者会見し、藤岡信勝の会長辞任などを5日遅れで発表

11月29日

「当時の編集長と連絡が取れない」と言っていた「つくる会」が副会長・福地惇の名で松本謙一氏になぜ無断で流用したのかと尋ねる照会書を発送

12月8日

松本謙一氏が回答書で、当時の杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)副会長の指示を受けた鈴木尚之事務局長から送られたデータをそのまま使用しただけで、自分は盗用に一切関与も関知もしていないと証言

12月10日

「当時の編集長と連絡が取れない」と言っていた「つくる会」の会長・杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)が松本謙一氏に電話をかけ謝罪

※この年表は盗用自由です。

トラックバック ( 0 )

★反日・江田五月に献金を続ける自由社創業者

きのう(11月30日)公表された平成22年分政治資金収支報告書を総務省のホームページ←クリック で見ていたら、「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書発行元である自由社の創業者、石原萠記(いしはら・ほうき)が反日政治家・江田五月の資金管理団体「全国江田五月会」に家族で36万円献金した事実が判明しました↓(信子氏は妻、圭子氏は長女)。

当ブログは、「新しい歴史教科書をつくる会」が扶桑社から絶縁された後に教科書発行元に選ん自由社の創業者、石原萠記が保守ではなく、江田三郎や松前重義ら社会党員に連なり、ソ連や中共と通じてきた反天皇の社会主義者である―と、善良な「つくる会」一般会員の皆さんに警鐘を鳴らしてきました↓

★自由社創業者・石原萠記は不敬な社会主義者

★自由社創業者・石原萠記は不敬な社会主義者

★月刊「自由」、つくる会を軍国主義と批判

★月刊「自由」、慰安婦強制連行説を主張

★石原萠記「沖縄戦集団自決は軍命令」

★石原萠記、不敬記事を謝罪せず

★あくまで不敬を謝罪しない石原萠記

★不敬を開き直る石原萠記

★加瀬英明「韓国人ホステス」報道

★「天皇に戦争責任あり」を本にした石原萠記

★自由社は社会主義の出版社

★石原萠記あくまで「沖縄戦集団自決は軍命令」

★「インチキ保守」「偽装保守」の見分け方

★石原萠記「昭和天皇は戦争責任をとれ」

★自由社の本社は石原萠記の自宅

★石原萠記「田母神論文はいつか来た道」

★社会主義系雑誌「自由」が突如廃刊

★「日本出版協会」専務理事と拉致事件

★「日本出版協会」専務理事と万景峰号

★「日本出版協会」の赤くてグレーな歴史

★自由社の不可解な二重設立

★自由社役員「慰安婦は強制連行された」

★自由社・石原萠記-中国共産党-東京電力の赤いトライアングル

以前も触れたことがありますが、石原萠記はずっと江田五月を支援していて、例えば34年前の昭和52年9月14日付の官報にも江田五月への献金が記載されています(上の写真)。

今さら説明するまでもありませんが、江田五月は元社会党書記長の江田三郎の長男。社青同(社会主義青年同盟)活動家で東大教養学部自治会委員長だった昭和37年5月11日、社学同(社会主義学生同盟)東京都委員会委員長の佐竹茂(後に岡田克也の政策秘書)らととともに「憲法改悪反対」「池田に会わせろ」と叫んで自民党本部に乱入、総裁室を占拠して警視庁に建造物侵入の現行犯で逮捕。同年11月1日には大学管理法反対デモを指揮して警視庁に東京都公安条例違反の現行犯で逮捕された2度の前歴があります。

青法協(青年法律家協会)所属の判事補(逮捕歴あるのに裁判官)から参議院議員になり、日本人拉致実行犯の辛光洙(しん・こうしゅ)の釈放嘆願書に土井たか子、菅直人らとともに署名。本会議で小泉純一郎首相の靖國神社参拝を非難し、議長(逮捕歴あるのに立法府の長)時代には全国戦没者追悼式での追悼の辞で「わが国の侵略行為と植民地支配により、アジア諸国をはじめ、広い地域の人々に多大な苦しみを与えました」と「加害責任」を強調しました。法務大臣(逮捕歴あるのに法相。元活動家なのに公安調査庁を所管)在任の8カ月間、死刑執行命令書への署名をサボタージュし続けました。

「全国江田五月会」といえば、こんな報道が記憶に新しいですね。

石原萠記さん一家の献金も「浅草中華街」や「韓国クラブ」に消えたのでしょうか。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

お金ついでに、この人のことにも触れておきましょう。

お金ついでに、この人のことにも触れておきましょう。

8月31日付で「新しい歴史教科書をつくる会」会長に就任した杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)は奥様の実家が資産家ということで、自らの退職金は教科書発行につぎ込んでいるそうです。

自由社に多額の出資をした大株主であり、「新しい歴史教科書をつくる会」にも率先して100万円単位の寄付を続けています→

ちなみに9月18日の「つくる会」総会での会計報告によると、「つくる会」は今年の教科書採択のために募った「教科書基金」4800万円を自由社に貸し付け、うち2700万円について債権放棄した上で、教科書の市販本を300万円分買い上げたそうです→

「つくる会」は自由社の運転資金集めのトンネル組織と化しています。

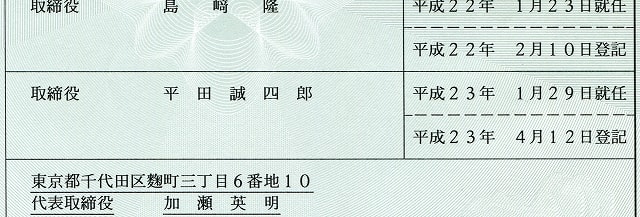

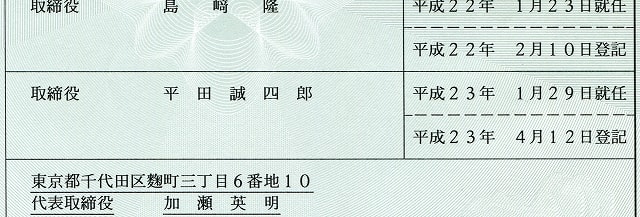

それもそのはず、自由社の登記簿を見ると、杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)がいつの間にか取締役に就任しています。

「新しい歴史教科書をつくる会」と自由社の一体化が名実ともに完成していたのです。教科書の代表執筆者であり、採択運動組織のトップが役員に就任している教科書会社なんて他にありません。

石原萠記や杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)ら財産を残した老人たちは、世の中のために「生きた金を使う」ことを心がけたほうがいいでしょう。

当ブログは、「新しい歴史教科書をつくる会」が扶桑社から絶縁された後に教科書発行元に選ん自由社の創業者、石原萠記が保守ではなく、江田三郎や松前重義ら社会党員に連なり、ソ連や中共と通じてきた反天皇の社会主義者である―と、善良な「つくる会」一般会員の皆さんに警鐘を鳴らしてきました↓

★自由社創業者・石原萠記は不敬な社会主義者

★自由社創業者・石原萠記は不敬な社会主義者★月刊「自由」、つくる会を軍国主義と批判

★月刊「自由」、慰安婦強制連行説を主張

★石原萠記「沖縄戦集団自決は軍命令」

★石原萠記、不敬記事を謝罪せず

★あくまで不敬を謝罪しない石原萠記

★不敬を開き直る石原萠記

★加瀬英明「韓国人ホステス」報道

★「天皇に戦争責任あり」を本にした石原萠記

★自由社は社会主義の出版社

★石原萠記あくまで「沖縄戦集団自決は軍命令」

★「インチキ保守」「偽装保守」の見分け方

★石原萠記「昭和天皇は戦争責任をとれ」

★自由社の本社は石原萠記の自宅

★石原萠記「田母神論文はいつか来た道」

★社会主義系雑誌「自由」が突如廃刊

★「日本出版協会」専務理事と拉致事件

★「日本出版協会」専務理事と万景峰号

★「日本出版協会」の赤くてグレーな歴史

★自由社の不可解な二重設立

★自由社役員「慰安婦は強制連行された」

★自由社・石原萠記-中国共産党-東京電力の赤いトライアングル

以前も触れたことがありますが、石原萠記はずっと江田五月を支援していて、例えば34年前の昭和52年9月14日付の官報にも江田五月への献金が記載されています(上の写真)。

今さら説明するまでもありませんが、江田五月は元社会党書記長の江田三郎の長男。社青同(社会主義青年同盟)活動家で東大教養学部自治会委員長だった昭和37年5月11日、社学同(社会主義学生同盟)東京都委員会委員長の佐竹茂(後に岡田克也の政策秘書)らととともに「憲法改悪反対」「池田に会わせろ」と叫んで自民党本部に乱入、総裁室を占拠して警視庁に建造物侵入の現行犯で逮捕。同年11月1日には大学管理法反対デモを指揮して警視庁に東京都公安条例違反の現行犯で逮捕された2度の前歴があります。

青法協(青年法律家協会)所属の判事補(逮捕歴あるのに裁判官)から参議院議員になり、日本人拉致実行犯の辛光洙(しん・こうしゅ)の釈放嘆願書に土井たか子、菅直人らとともに署名。本会議で小泉純一郎首相の靖國神社参拝を非難し、議長(逮捕歴あるのに立法府の長)時代には全国戦没者追悼式での追悼の辞で「わが国の侵略行為と植民地支配により、アジア諸国をはじめ、広い地域の人々に多大な苦しみを与えました」と「加害責任」を強調しました。法務大臣(逮捕歴あるのに法相。元活動家なのに公安調査庁を所管)在任の8カ月間、死刑執行命令書への署名をサボタージュし続けました。

「全国江田五月会」といえば、こんな報道が記憶に新しいですね。

平成21年9月30日付毎日新聞1面

民主党5議員の団体、政治活動費で飲食 03~07年、計500万円 クラブ、キャバクラ、ラウンジ、ニューハーフショーパブ 「江田五月会」は237万円

政権交代を受け、毎日新聞が要職に就いた民主党議員の政治資金を調べたところ、江田五月参院議長(岡山選挙区)=会派離脱中=や川端達夫文部科学相(衆院滋賀1区)ら5議員の政治団体が、女性従業員らに接客される「キャバクラ」などへの支払いを「政治活動費」として計上していたことが分かった。支出は03~07年に計500万円超。支出した政治団体には党本部からの寄付を主な収入源とする団体もあり、原資には国庫から支出される政党交付金が含まれ、使途の妥当性を巡って議論を呼びそうだ。

毎日新聞は民主党の閣僚や主要幹部について、昨年公開された07年分政治資金収支報告書からさかのぼり、過去5年分の報告書を調査。支出先の会社名などを基に調べたところ「クラブ」「キャバクラ」「ラウンジ」「ニューハーフショーパブ」など風営法2条2号で定められた店への支払いを、5議員の計7団体で確認した。

江田氏の資金管理団体「全国江田五月会」は東京・西浅草のキャバクラなど計11店で27件、計237万円余を支払った。同会は07年、選挙対策費として党本部から2000万円の寄付を受け、これは同年の全収入の半分。

平成21年9月30日付毎日新聞社会面

民主党5議員団体、歓楽街で「政治活動費」 「行きたいという後援者がいて…」 江田氏の秘書弁解

チャイナドレスや看護師姿の女性らが接客をする「キャバクラ」への支払いを「政治活動費」として計上――。政権与党となった民主党議員の政治資金を巡る支出の一部に、こんな実態があることが浮かんだ。高い支持率で始動した民主党政権だが、識者からは「こうした費用は私費で支払うべきだ」「政治活動とは無縁な支出を禁じるような法改正が必要」との指摘も出ている。

キャバクラやクラブへの支出が最も多かった江田五月参院議長の資金管理団体「全国江田五月会」は、07年8月に江田氏が議長に選出された後も、東京・西浅草のキャバクラに2回、計13万円余の支払いがあった。この店によると、日によって「ワイシャツのみでお出迎え」「ナースのお仕事」「浅草中華街」などと称し、女性従業員が下着の上にワイシャツだけ着た姿で接客したり、看護師姿やチャイナドレス姿で接客することもあるという。

公職である江田氏の議長秘書は、この店に自分も行ったことを認め、「行きたいという後援者がおり、情報交換という形(で行った)。議長は一切参加していない」と説明。ほかの店についても、選挙区の岡山県の後援者が上京した際などに使ったという。また、「中には新聞や雑誌を含めたマスコミ懇談会もあった」としながら、具体的にいつの会合だったかについては「分からない」と言葉を濁した。

五月会が03~07年の収支報告書で政治活動費として計上した飲食代のうち、9割はこうしたキャバクラやクラブへの支出。議長秘書は「『問題ではないか』という話になり、今年からやめた。計上した分は今後、対応を検討したい」と述べた。

◇民主党議員の政治団体の支出例◇

<江田五月参院議長>

・07年8月17日 東京・西浅草 キャバクラ 6万7730円

※「浅草中華街」の日は女性従業員がチャイナドレス姿で、「ナースのお仕事」の日は看護師姿で接客

・05年6月13日 東京・湯島 キャバクラ 7万4400円

※「浴衣の日」は女性従業員が浴衣姿で接客

平成21年10日1日付毎日新聞社会面

民主党 政治団体・飲食費支出 4議員、08年も飲食費に支出 「韓国クラブ」にも

民主党議員の政治団体が政治活動費としてキャバクラやクラブなどへの支出を計上していた問題で、30日に総務省が公開した08年の政治資金収支報告書でも、江田五月参院議長ら4人に計6件、77万円余の同様の支出があった。江田氏の資金管理団体「全国江田五月会」は、韓国女性が接客する「韓国クラブ」など3店に計24万円余りを支払っていた。

石原萠記さん一家の献金も「浅草中華街」や「韓国クラブ」に消えたのでしょうか。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

お金ついでに、この人のことにも触れておきましょう。

お金ついでに、この人のことにも触れておきましょう。8月31日付で「新しい歴史教科書をつくる会」会長に就任した杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)は奥様の実家が資産家ということで、自らの退職金は教科書発行につぎ込んでいるそうです。

自由社に多額の出資をした大株主であり、「新しい歴史教科書をつくる会」にも率先して100万円単位の寄付を続けています→

ちなみに9月18日の「つくる会」総会での会計報告によると、「つくる会」は今年の教科書採択のために募った「教科書基金」4800万円を自由社に貸し付け、うち2700万円について債権放棄した上で、教科書の市販本を300万円分買い上げたそうです→

「つくる会」は自由社の運転資金集めのトンネル組織と化しています。

それもそのはず、自由社の登記簿を見ると、杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)がいつの間にか取締役に就任しています。

「新しい歴史教科書をつくる会」と自由社の一体化が名実ともに完成していたのです。教科書の代表執筆者であり、採択運動組織のトップが役員に就任している教科書会社なんて他にありません。

石原萠記や杉原誠四郎(本名・平田誠四郎)ら財産を残した老人たちは、世の中のために「生きた金を使う」ことを心がけたほうがいいでしょう。

トラックバック ( 0 )